某车保险杠吸能装置的碰撞仿真研究

邓晓龙,冯国胜,李鹏飞,马俊长

(1.石家庄铁道大学 机械工程学院,河北 石家庄 050043;2.河北御捷车业有限公司,河北 邢台 054800)

随着人们生活水平的提高,汽车已经成为出行的代步工具。随着其数量的增加,交通事故也随之急剧增长,直接威胁到人们的财产和生命安全[1]。车辆的碰撞安全性越来越引起人们的重视,碰撞安全性分析也已成为车辆研发必不可少的步骤之一。本文对某车保险杠的两种吸能装置进行100%正面碰撞仿真分析,综合评价出吸能效果较好的结构。为厂家提出建议,避免大量的碰撞试验,降低设计成本。

1 三维模型简化

本文应用Catia 的曲面造型功能对汽车的前车厢支架进行简化,而汽车的前围板为钣金件,用曲面造型比较困难,采用Catia 的钣金设计功能,然后提取钣金件表面的方法完成前围板的简化,再将二者进行装配,该车车头部位的三维模型如图1 所示,简化后的三维模型如图2 所示。

在前车厢支架前有保险杠,二者之间通常会有吸能装置。有两种备选的吸能装置保险杠:一种吸能装置保险杠为屈服强度较低的金属材料做成的吸能盒,三维模型如图3 所示;另一种吸能装置保险杠为可压泡沫,三维模型如图4 所示。

2 前置处理生成K 文件

利用Altair 公司Hyperworks 中的HyperMesh 模块,对模型进行前置处理并生成所需的K 文件。

2.1 材料和属性

在碰撞过程中应考虑整车质量惯性的作用,将车身简化成刚性墙,并将其质量约700 kg 平均分配到该简化车身的节点上[2],模型中结构件的材料参数如表1 所示。

表1 结构件的材料参数表

2.2 网格划分

HyperMesh 模块拥有强大的前处理功能,将Catia 中的三维模型导入到HyperMesh 中,进行网格划分。

2.3 部件间连接设置

简化车身为刚性体,而前围板为柔性体,二者的材料属性不同,通过工具栏中的organize 菜单将靠近简体车身的前围板最外面一圈的网格都移动到车身上,则实现了二者的连接;前围板和前车厢支架是通过螺栓连接的,在HyperMesh 中通过1D 页面的rigids 菜单连接螺栓孔的节点生成Rgdbody 实现螺栓连接[3];吸能盒与保险杠、前车厢支架间是通过1D 页面的spotweld 菜单形成焊接连接;而可压泡沫实体是通过Tool 页面下的faces 菜单提取实体表面,再通过Analysis 页面的interfaces 菜单形成surface to surface 的automatic 自动接触,实现连接。

2.4 传感器设置

简化车身为刚性体,在碰撞过程中不发生变形,则可以在车身上找一点来测量整个碰撞过程中速度、加速度的变化。选择车身中部从前围板移动到车身上的一节点向Z 方向复制平移一定距离,在将此点分别向车运动方向X 的负方向,和Y 方向复制平移一定的距离形成一个直角三角形,X、Y 方向确定传感器测量的速度、加速度的方向。三个节点则需要通过创建Xtranode 接触与车身产生连接,然后创建传感器单元,将传感器单元的直角顶点设置成传感器数据的输出点。

2.5 边界条件设置

该车以40 km/h(111 11 mm/s)的初速度,正面100%的撞向刚性墙。通过Analysis 页面的rigid wall菜单可以创建一面固定不动的刚性墙;将整车所有的节点创建成一个entity set,建立Load Collector 的载荷类型为Initialvel,并关联该节点集,定义初速度;还应将整车所有的部件间创建自动接触,使各部件在车辆发生碰撞时,各部件间不发生穿透[4]。

2.6 计算控制参数设置

计算控制参数的设置是碰撞仿真的最后一步,保证计算的正常进行。通过Analysis 页面的control card 菜单可以对碰撞仿真计算时间、能量、接触、沙漏、有限元积分的时间步长和碰撞动画的时间步长等进行设置[5]。前置处理完成后,吸能盒车头有限元模型如图5 所示,可压泡沫车头有限元模型如图6所示。

3 求解及后处理

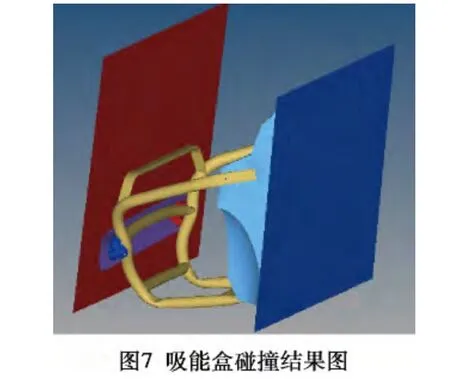

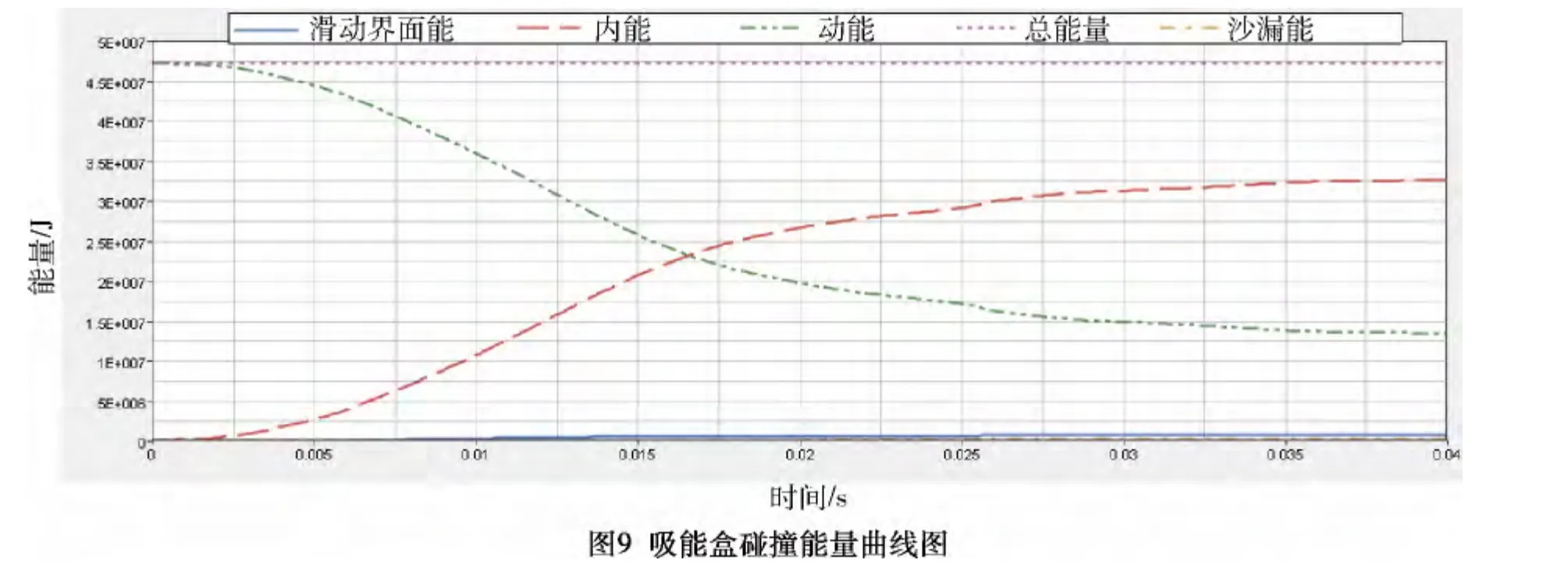

完成前置处理后,即可导出生成LS-DYNA 求解器识别的K 文件,导入到ANSYS LS-DYNA 求解器中进行求解计算[6]。在HyperView 和HyperGraph 中读取计算产生的结果文件,d3plot 文件中可观察整个碰撞过程动画,吸能盒碰撞结果如图7 所示,可压泡沫碰撞结果如图8 所示。binout 文件中包含了很多信息:glstat 文件可以读取碰撞过程中能量的变化,如图9 吸能盒碰撞能量曲线图、图10 可压泡沫碰撞能量曲线图所示;nodout 文件中可输出测量点速度变化曲线,如图11 两吸能装置碰撞速度曲线图所示;matsum 文件中可读取各个部件的能量变化,如图12 两吸能装置的吸能曲线图所示。

由图9 和图10 可知,吸能盒车头的碰撞仿真和可压泡沫车头的碰撞仿真整个碰撞过程中总能量基本保持不变,整车的动能逐渐减少,内能逐渐增加,沙漏能基本为零,滑动截面能相对较少。则说明两个碰撞仿真过程是正确的。

由图11 可知,两个仿真的车速都是在逐渐减小,并且初始速度为设定的11 111 mm/s。吸能盒车头的速度要比可压泡沫车头的速度下降得快,并且速度提前降为0,之后又反向运动。则说明吸能盒的碰撞效果在降低车速方面优于可压泡沫。

由图12 可知,吸能盒车头在碰撞过程中,左吸能盒和右吸能盒吸收的能量几乎相同。二者能量相加,则为吸能盒在碰撞过程中吸收的总能量,在碰撞刚开始时吸能盒吸收的能量稍低于可压泡沫吸收的能量,但约6 ms 之后,吸能盒吸收的能量开始高于可压泡沫吸收的能量,二者在15 ms 吸收的能量不再增加,但吸能盒吸收的能量要高于可压泡沫吸收的能量,则说明吸能盒的碰撞效果在吸能方面优于可压泡沫。

4 结论

本文只改变车头的吸能装置,模拟两结构的碰撞仿真过程。两碰撞仿真过程满足能量守恒定律,过程正确有效;吸能盒车头的速度比可压泡沫车头的速度下降得快,且吸能盒吸收的能量最终高于可压泡沫吸收的能量,则说明吸能盒的碰撞效果在吸能方面优于可压泡沫,厂家可优先选择吸能盒来做为本车的吸能装置。

[1] 曹雁超.汽车碰撞有限元数值建模及仿真[D].济南:山东大学,2014.

[2] 胡志远,曾必强.基于LS-DYNA 和Hyper Works 的汽车安全仿真与分析[M].北京:清华大学出版社,2011.

[3] 王钰栋,金磊,洪清泉.Hyper Mesh&Hyper View 应用技巧与高级实例[M].北京:机械工业出版社,2012.

[4] 王猛.基于前纵梁结构分析的微型车耐撞性研究[D].上海:上海交通大学,2012.

[5] 白金泽.LS-DYNA3D 理论基础与实例分析[M].北京:科学出版社,2005.

[6] 郝亮,刘永强,廖英英等.基于LS-DYNA 的移动式压力容器侧翻碰撞分析[J].石家庄铁道大学学报(自然科学版),2014,27(3):50-54.