高职高专汽车制造与装配技术专业的改革与实践

鲍远通,梅彦利,陈 毅

(承德石油高等专科学校 汽车工程系,河北 承德 067000)

承德石油高等专科学校汽车制造与装配技术专业被教育部、财政部批准为“高等职业学校提升专业服务产业发展能力项目”建设专业,经过两年建设,专业在人才培养模式、课程体系、考试考核方法等方面进行了改革与实践。

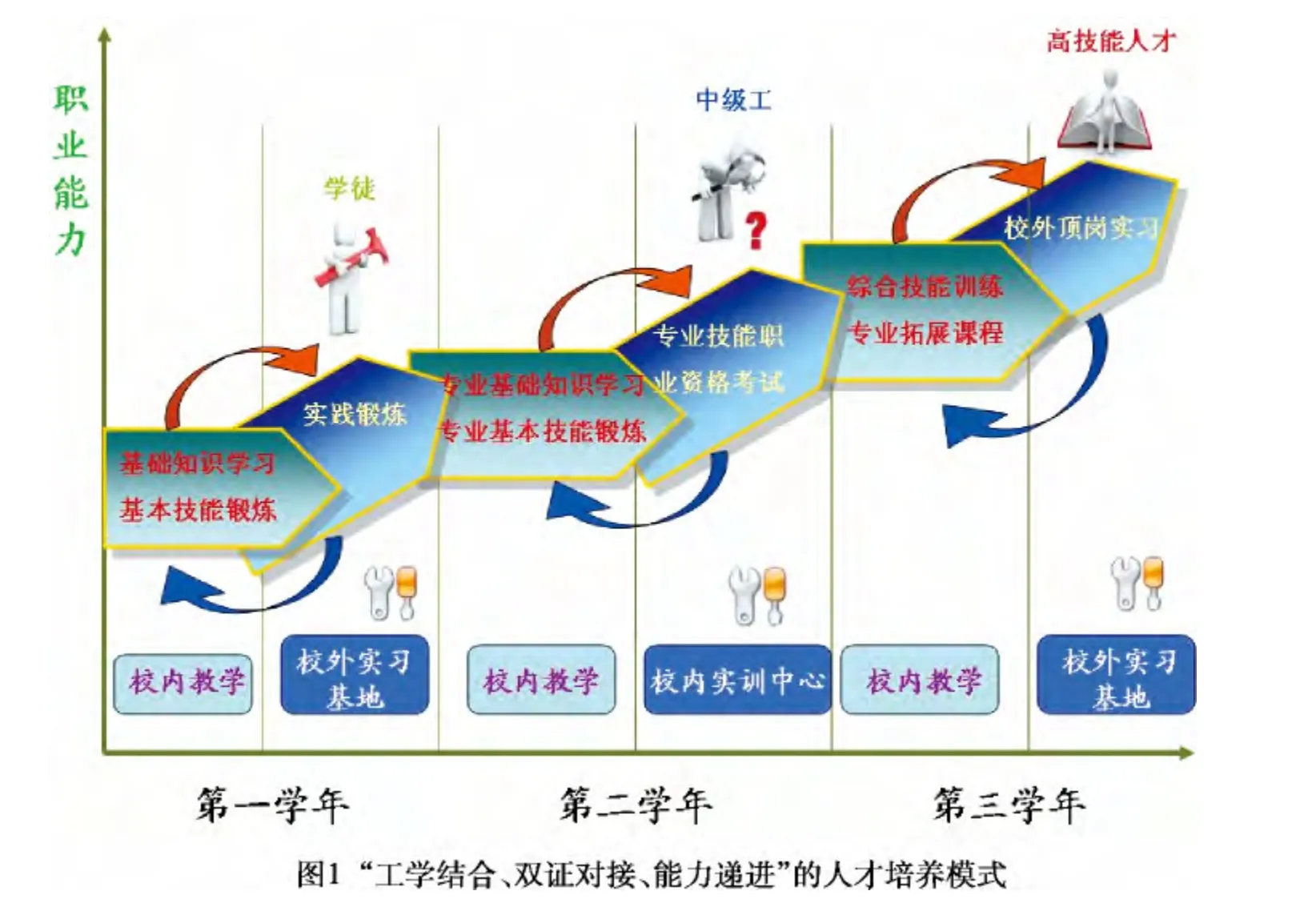

1 “工学结合、双证对接、能力递进”的人才培养模式

1.1 人才培养模式创新

汽车制造与装配技术专业按照“专业融入产业、规格服从岗位、教学贴近生产”的建设原则,项目组人员通过深入调研,与汽车制造企业专家进行了充分研讨,深入分析了汽车制造行业岗位职业技术能力需求,通过校企共建,创新形成了“工学结合、双证对接、能力递进”人才培养模式[1-3],如图1 所示。“工学结合”是指采用“教室与实训室相结合、实训室与制造车间相结合、学生与企业员工相结合、教师与技师相结合”的四个结合模式,对学生采用理实一体化教学;“双证对接”是指基于学生就业和岗位准入的要求,实行“双证书”制度,使教学计划同职业资格培训与鉴定相衔接,把职业资格培训与鉴定正式纳入教学计划之中。学生根据自己的就业意向选择自己参加鉴定的职业(工种),考取相应的职业资格证书,为就业上岗创造必要的条件;“能力递进”是指学生通过基本技能、专业基本技能、专业综合技能的训练,其专业能力水平由刚入学时的学徒工变为中级工,直至在毕业时达到专业的高技能人才水平。

1.2 人才培养模式实施

在教学过程中,对学生采用理实一体化教学,其中对于整车、零部件及其总成的认知、工作原理以及拆装调整,以校内理实一体化实训室教学为主,对于整车装调技术、检测技术、制造工艺等以校外实训基地教学为主,充分发挥校内实训室和校外实训基地的作用。对于专业课程基本上都采用理实一体化教学,根据教学需要和学生掌握知识的规律来组织教学,不断提高学生的职业技能和职业素养,培养满足社会需求的人才。

人才培养模式实施的过程中,学生是主体,教师是主导。由什么样的教师来教直接影响到能否真正实现工学结合。充分利用专任教师和兼职教师(由行业企业技术专家及能工巧匠组成)来培养学生。对于校内专任教师,努力提高其“双师”素质。在项目建设期间,安排了5 名教师到企业生产一线下厂锻炼,新引进了两名有企业工作经历同时具有研究生学历的新教师,专业专任教师中“双师”素质教师比例达到100%。同时,聘请行业企业技术专家和能工巧匠担任兼职教师。专业现聘有兼职教师15名,主要担任学生实训课程的教学和学生顶岗实习的指导。为了提高兼职教师的教学能力,专门针对兼职教师举办教学技能培训班,实行专兼教师结对帮扶互助制,使兼职教师能用心从教。在学生实训实习期间,实行双导师制,要求专任教师实现向师傅身份的转变,同时聘请企业兼职教师指导学生实践。在学生培养过程中,偏重于理论知识学习的课程主要由校内具有“双师”素质的专任教师执教,偏重于实践操作类课程,主要由校外技术专家和能工巧匠执教,双师执教,共同育人。

专业实行毕业证书与职业资格证书相结合的“双证书”制度,实施对证施教、对岗施教,做到双证融通。与北京欧曼戴姆勒汽车有限公司等企业合作完成了汽车装调职业资格和汽车维修职业资格鉴定工作,学生“双证书”获取率达到98%。在获取双证书的过程中,一是将职业资格证书所要求的知识和技能内容融入课程开设和课程教学过程之中,加强教学的针对性,使课程学习与考证培训结合起来;二是加大技能训练力度,在校企合作的平台上,在真实产品生产过程中,训练学习实际操作技能,实现学生与“员工”身份合一。

能力培养是结合专业技术特点与服务特色的多元化人才培养为支持来实施的。第一年,实施“职业基础课+专业基础课+专业基本技能训练”课程教学,设置1 个月的暑期专业社会实践,学生通过到相关汽车企业参加“企业体验性”实习,提高学生专业能力、社会能力和方法能力,重点培养学生的职业基本能力,培育学生初步的职业素养;第二年,实施“专业核心课+专业专项技能训练”课程教学,设置2~3 个月的“校内专业专项技能训练”实践课程,及1 个月的暑期专业社会实践,加强生产实际能力培养,重点培养学生的职业专项技能,培育学生的基本职业素养,从而形成一定的岗位适应能力;第三年,实施“专业核心课+综合技能实训”课程教学,设置4 ~8 个月的“就业顶岗实习”,重点培养学生的综合技能,培养接近岗位需要的职业素养,使学生具备综合技术能力、一定的创新思维能力,从而形成必要的可持续发展的职业关键技能。

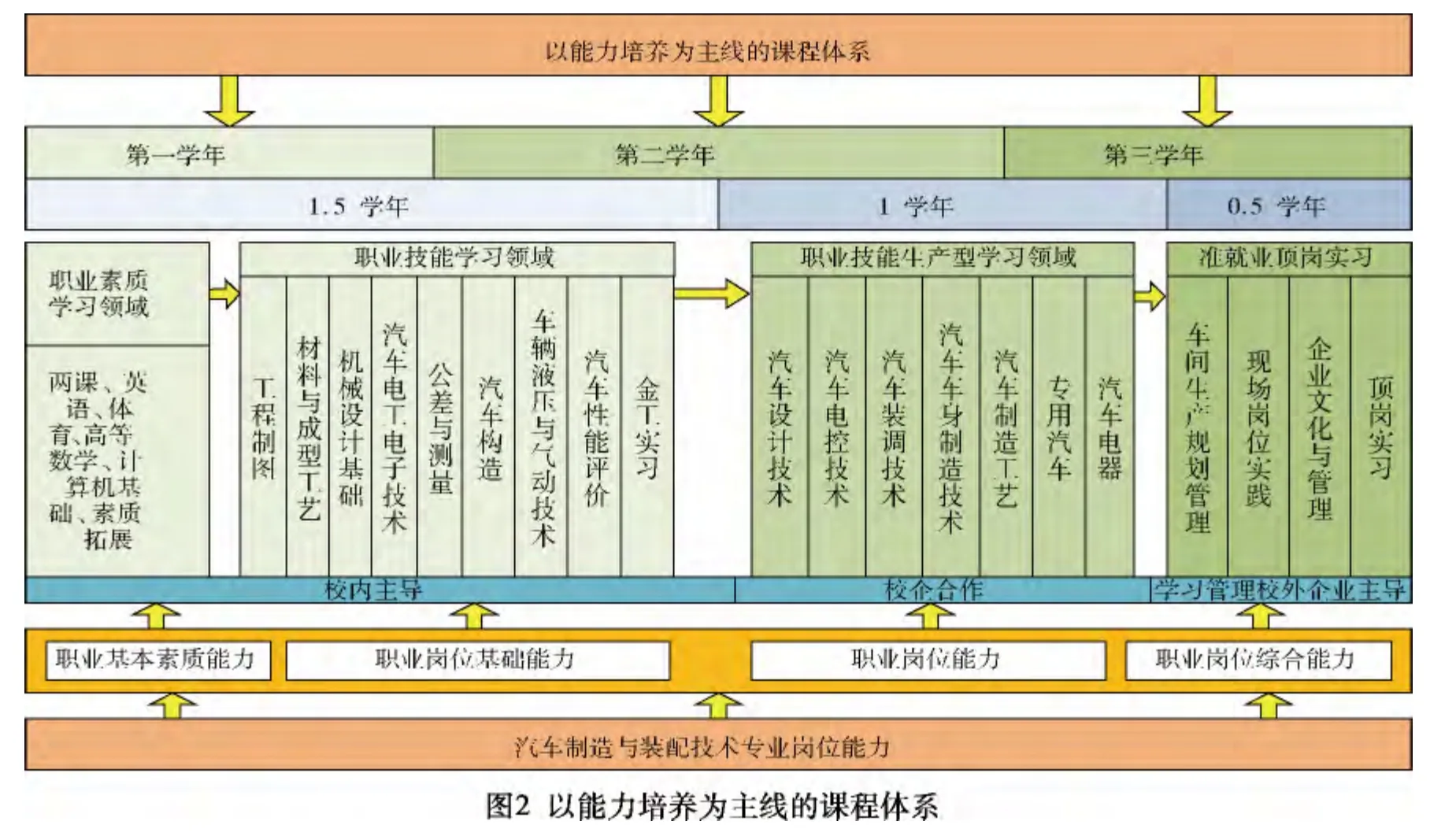

2 课程体系建设

2.1 课程体系建设的思路

与企业专家共同制定本专业职业岗位标准,按照职业岗位标准,确定职业岗位典型工作任务,以国内知名的保定长城汽车股份有限公司、北京福田戴姆勒汽车有限公司等企业典型目标产品生产过程为导向,分解岗位工作任务及能力需求,将岗位任务和能力需求分解为若干个能力模块,确定学习领域,按照职业发展的系统化过程规律,引入汽车制造行业企业标准,根据“必需、够用”原则,将各门课程的知识和技能有机的提炼和整合,根据学生的学习认知规律和职业成长规律序化课程,形成关联一体的基于职业能力的课程体系。

2.2 课程体系构建过程

课程体系建设情况如图2 所示。

在职业素质能力培养阶段,专业安排了两课、英语、体育、高等数学、计算机基础等理论课程,培养学生的综合职业素质。

在职业岗位基础能力培养阶段,安排有《汽车构造》和拆装实习、《汽车性能评价》和汽车NVH 性能分析、《材料与成型工艺》和金工实习、《汽车电工电子技术》与电工电子实习、《机械设计基础》与其课程设计等理论结合实践的校内教学环节,同时通过数控实训、专业认识实习、暑期专业社会实践等结合企业环境的实践教学环节,培养学生专业能力、社会能力和方法能力。

在职业岗位能力培养阶段,结合专项模块学习领域课程,培养学生汽车装调能力、车身焊装能力等专业专项技能等职业关键能力。在这个阶段,学校专任教师与企业兼职教师共同设置课程、共同完成教学任务,按照企业生产过程确定教学体系与课程的教学内容,实行“项目导向、任务驱动”的教学模式,学校的实训条件与生产实际相适应,特别是利用现代虚拟技术,配合实物仿真环境。同时,充分利用模拟企业环境及暑期专业社会实践加强生产实际能力培养。

在职业岗位综合能力培养阶段,最后一个学期到就业签约或合作企业顶岗实习,从事汽车装调、汽车改装、专用车设计、汽车检修及基层汽车生产组织及技术管理岗位实际工作,利用企业真实生产环境和企业文化氛围培养学生的职业素质和在实际工作岗位的技术实践能力,进一步加强学生职业道德、敬业精神、与人相处能力等方面的培养;使学生了解企业文化、掌握职业岗位所需要的实际知识和技能,实现学生就业与岗位的对接。在这个阶段,校企合作对顶岗实习学生进行管理与考核,共同培养和管理学生。

3 考核方式的改革,综合评价学生的知识、能力和素质

在教学评价方面,建立了实践技能与理论知识考试结合、终结性与过程性考试结合、课程教学考试与职业资格考试结合、教师评价与学生评价结合的课程评价体系。如汽车装调技术课程参照“汽车装调中级工”职业资格标准,考核方法为:课程成绩=项目教学过程成绩×40%+任务单成绩×10%+学生自评成绩×20%+综合测试成绩×20%+学习总结成绩×10%。考核成绩中,工作过程成绩占40%,引导学生在工作中注意过程的规范化和标准化,体现知识、能力和素质的综合评价,学生学习的主动性和积极性明显提高。

4 结语

通过专业建设,汽车制造与装配技术专业初步形成了行业、企业、学校合作办学的运行机制,创新了“工学结合、双证对接、能力递进”的人才培养模式,搭建了共享型专业资源库,促进了专业教学质量的提高,学生综合能力得到明显提升。

[1] 胡勇,张小兰.以能力为核心的过程化考核方式改革初探[J].重庆电力高等专科学校学报,2012,17(4):8-10.

[2] 彭绪,山王明,范春风.课程过程化考核在高职教学中的应用研究[J].中国成人教育,2009(24):126-127.

[3] 张红霞.专业基础课程“任务驱动”教学模式改革探析[J].承德石油高等专科学校学报,2013(6):57-60.