竞争性选拔干部中的“高分低能”问题研究

竞争性选拔干部中的“高分低能”问题研究

山西省委组织部课题组

“高分低能”是竞争性选拔干部中的一个重要问题。“高分低能”干部能力欠缺的主要表现是组织协调能力偏弱、改革创新能力不足、解决实际问题能力欠缺、科学决策能力不强。产生“高分低能”的原因主要是资格条件设置不合理、测试测评环节本身在程序设计、内容设定、技术选配上存在的不规范、不科学、测试内容不够科学、考评队伍和题库建设重视不够、测试手段不够先进、对测试测评结果分析研判不够、跟踪管理培养不够。解决这一问题需要科学分析岗位需求、优化程序组合和设计、提高命题的科学性、构建科学的以人岗匹配为基础的胜任力测评方法、强化跟踪管理、加大培养力度等。

高分低能;人岗匹配;胜任力测评

竞争性选拔作为干部选任的方式之一,经过多年的实践,已被各级党委和广大干部群众所认知。但是,由于一些地方和单位在竞争性选拔过程中,资格条件设置不太合理,流程设计不够规范,方法技术不尽科学等,导致出现了选拔人选的“高分低能”现象,影响了竞争性选拔方式的健康发展。如何破解这一难题,急需主动探索、科学规范。为了科学测试测评干部综合能力素质,破解“高分低能”问题提供依据,山西省委组织部考试中心于2014年8月在全省6个县(市、区)及部分省直单位进行了问卷调查,本次调查共发放500份调查问卷,收回有效问卷500份,下文提到的调查结果均引自本次调查。

一、“高分低能”的表现

调查发现,通过竞争性选拔上任的干部,大多数具有认真学习、深入思考的习惯,具备必要的工作能力,也能胜任本职工作,但也有一部分干部履历单一、实践经验不丰富,少数干部确实存在能力不足的问题。具体表现是:

(一)组织协调能力偏弱。部分竞争性选拔任用的干部遇到问题时,缺乏全局观念、民主作风和协作意识,凡事以自我为中心,疏于沟通或沟通不够,不善于团结和自己意见不同的人,尊重他人不够,无法营造宽松、和谐的工作氛围,导致班子软弱涣散、不团结、战斗力不强,有的干部由于年轻缺乏工作历练,处理问题经验不足,影响到了正常工作。比如太原市某市直单位“一把手”是从省外公选来的干部,任职前系某市某区科技局副局长,党外人士,由于履历单一,对于党政一把手工作所需的协调能力不足。在其上任初始便“独揽大权”,作为非党干部却要强行主持党委会并签发党委文件;在工作上搞“一言堂”,听不进其他人的意见,也不屑与班子成员沟通,严重影响了整个班子的团结,导致单位工作无法正常开展,在干部群众中造成较大的负面影响,最终由于违法违纪,受到了法律的制裁。

(二)改革创新能力不足。部分竞争性选拔任用的干部由于缺乏处理复杂问题的实践经验和在复杂局面下进行改革创新的必要能力,特别是在担任一把手后,不能正确对待事业成败和个人得失,在面对和处理复杂问题和局面时,墨守成规,求稳怕乱,缺乏创新理念和改革措施,影响到单位的改革、创新与稳定,甚至使单位工作遭受较大损失。2001年,山西某国有制药厂,采用竞争性选拔方式产生厂长时,一位参选者在演讲环节高分胜出。但在被任用为厂长后,面对市场的复杂环境和残酷竞争束手无策,既没有在管理体制上变革创新,也没有在技术研发上加大投入,更没有找到应对市场竞争的对策,导致企业核心竞争能力下降,不但没有使企业健康发展,而且导致企业最终走向破产。

(三)解决实际问题能力欠缺。调查表明,部分竞争性选拔任用的干部只会“纸上谈兵”,当真正遇到实际问题时,却成了“语言的巨人、行动的矮子”,不敢直面矛盾和困难,不愿深入群众耐心细致地做好群众工作、不能扑下身子解决群众反映强烈的实际困难、不会灵活运用理论知识解决实践中的问题。调研表明,大多数受访者认为以往干部选拔对实践能力考核不够,超过半数的人认为测试测评应对包括能力素质、实践能力、适岗程度进行测评,比例分别为91.76%、78.43%、66.27%。比如2003年长治市公选了48名副处级干部人选,在使用后发现个别干部考试分数名次和实际工作能力之间有较大反差,有的同志名次不靠前但由于道德品行好、解决实际问题能力强不断得到提拔重用,有的同志考试名次不错却因为实际工作能力较弱至今停步不前、牢骚满腹。

(四)科学决策能力不强。决策能力是选拔干部应具备的核心能力之一,特别是对于第一把手尤为重要。部分竞争性选拔任用的干部在做决策时,尤其在一把手岗位上的干部,对科学决策的概念理解和执行得不好,偏重于个人意志与主观判断,好大喜功、盲目跟风,热衷于搞“形象工程”、“政绩工程”和“面子工程”,忽视了对客观规律的尊重和遵循,违背自然规律,最终付出了沉重代价。某县城是一座典型的北方小山城,该县经过竞争性选拔任用了一名副县长并分管城建规划工作。该副县长一上任便提出了创建“突出山城特色,体现南国风光,争创全国一流”的城市化建设方案,用自己的“构想”代替城建部门的规划,刨掉了原有郁郁葱葱的树木,种上了只适宜南方生长环境的树种,由于成活率低,造成了很大的损失。

二、原因分析

出现“高分低能”现象,原因是多方面的,既有测试测评内容不匹配的原因,也有测试测评程序不科学的原因,还有跟踪管理制度不够健全的原因。归结起来,至少有以下七个方面。

(一)资格条件设置不够合理。合理设置资格条件,是避免出现“高分低能”现象的首道关口。调查表明,为了达到使目前公开选拔、竞争上岗资格条件设置更加科学的要求,52.94%的人认为要适度限定专业和经历, 50.98%的人认为不应该过分追求学历,41.96%的人认为公开选拔、竞争上岗要对报考人员身份设定适度,30.98%的人认为要重视任职年限。虽然每个岗位都设置了年龄、身份、学历、专业等基本资格条件,但是缺乏必要的职位分析和统一的标准,加之主观性、随意性较大,导致资格条件设置不尽合理,一定程度上为“高分低能”的参选干部开了“口子”。上述问题的主要原因包括三个方面:一是随意“定标”。有的地方缺乏针对选拔岗位的岗位说明书和胜任力模型分析,对不同的竞争职位所需的核心能力要素认识不清、了解不全、界定不准,不能做到按需配人、因岗定人、分类设置资格条件,片面强调年龄、资历、学历,却忽视了竞争性选拔干部“学过什么、管过什么、干过什么、干成什么”,使得一些“考试专业户”获得了考试资格。二是人为“划杠”。有的地方片面追求所谓的年轻化、高学历,作出硬性规定,搞成“一刀切”,既没有结合本地实际,也没有满足岗位实际需求,更重要的是弱化了注重工作实绩的选人用人导向,造成许多年富力强、经验丰富、实绩出众但学历稍低或年龄稍大的干部被挡在“门”外。三是“降格”以求。有的地方不遵循干部成长的客观规律,随意降低任职资格条件和要求,虽然不拘台阶、资历,但是却造成了拔苗助长,不但没有使这些干部快速成长,反而导致选出来的部分干部难以胜任。

(二)测试测评程序不够规范。对“您认为当前测试测评工作中存在的‘高分低能’问题的原因是什么”的调查统计结果表明,选择测试测评实施程序不规范的占16.86%。说明干部管理部门对实践能力测评已经比较重视,但对程序的规范问题缺乏深入了解。实际上,一些地方的测试测评程序仍采用单一的模式,没有根据实际情况有所选择、扬长避短,在流程设计和模式选择上不够规范,缺乏针对性、合理性和科学性,没有充分发挥其特有功能,降低了选拔实效性,使“考试专业户”通过研究考试规律、增强“路径依赖”更容易胜出,一定程度上催生了“高分低能”干部。一是程序设计“僵化”。 现行的测试测评程序一般采取先笔试、后面试、再考察、逐轮淘汰的方法进行,不能对不同地域、不同级别、不同类型岗位“量身定制”测试测评程序,缺少测试干部理想信念、德才素质、实践能力和适岗程度的程序考量,特别是采取逐轮淘汰的方法,导致一些“干得好不会考”的干部可能会因为某一环节测试成绩不理想而无法进入下一环节的竞争,一定程度上增大了“高分低能”干部胜出的几率。二是权重比例不当。权重分配不合理,针对不同的职位、职级、地区的笔试、面试、民主测评、考察评分等环节的分值占总分值比例的设置差异很大,笔试、面试环节的权重过高,对经历、业绩和德的权重分配偏低,而不恰当的权重分配有可能催生“高分低能”现象。

(三)测试内容设置不够科学。许多地方考前“临时抱佛脚”,临时找人出题,导致考题科学性、针对性、实践性不强,一定程度上导致了“高分低能”干部产生。问卷调查发现,在回答“您认为当前测试测评工作中存在的‘高分低能’问题的原因是什么”时, 61.96%的人将其归因于实践能力的评估问题,57.25%的人认为是试题现实性、针对性、实践性不强造成的。测试内容设置不够科学表现为以下几个方面:一是试题“一锅煮”。由于缺乏统一的标准和必要的职位分析,加之多是自主命题,往往不做调研、不作分析,没有做到“按岗命题”,所有岗位试题“一锅煮”,用“一样题”考“百样人”,没有形成“用什么样的试题选什么样的人”的工作思路;有的没把握好理论与实践的统筹设计,盲目追求知识的“点多面广”,偏重理论知识,有的甚至出偏题怪题,忽视和弱化对实践能力的测试,导致产生“考干脱节”等负面效应,没能体现竞争职位对竞争者核心素质、业务能力和实践经验的综合要求。二是内容不合理。调查表明,超过半数的人认为测试测评标准体系包括能力素质标准、实践能力标准、适岗程度标准,比例分别为91.76%、78.43%、66.27%,说明这三个标准应该做为测试测评标准的重中之重,在竞争性选拔干部测试测评工作中应给予较大的权重和重视。以往测试测评环节对能力素质、实践能力、适岗程度重视不够,没有采用有效的测评手段。从试题内容上讲,未能体现选拔职位对任职人员的能力素质和专业要求,既不具有本地特色、行业特色和时代特色,也没有很好地结合本地经济社会发展规划和干部队伍建设规划,搞“悬空”命题;从题型的组合搭配和内容的难度设定上讲,也不尽合理,未能体现不同职位、职级在岗位要求上的差异性,侧重点不够突出,区分度也不明显,不能准确衡量干部的实际能力高低,最终出现一些平时工作中能力较强,表现十分突出的干部干得好却考不好的现象。

(四)考评队伍和题库建设不受重视。调查表明,大家对考评队伍和题库建设不够了解和重视,除了省级有比较专业化的考核测评队伍和较高质量的测试测评试题外,地市以下大都没有建立专业的考核测评队伍,更没有长效的题库建设。一是临时“凑班子”。有些地方对面试考官、命题专家和测评专业技术人员三支队伍的培养和建设力度不够,在组织测试测评过程中,往往是急抓现用,采取临时“搭台子、凑班子”的办法,难以保证命题质量,影响了选拔的效果。二是现用“买考题”。有的地方不重视加强日常题库建设,为避免当地专家临时出题有泄密嫌疑,简单采取跨地区、跨省购买笔试试题的办法,买来别人题库中的考题直接使用,难以体现试题的科学性和针对性,从而导致一些专业“考霸”胜出。

(五)测试手段不够先进。充分运用先进的测试测评技术和手段,才能更好地了解干部的品德和才干,为避免“高分低能”提供准确参考。41.57%的受调查者认为测试测评方法技术单一、缺乏科学组合。在当前的竞争性选拔干部中,许多地方测试测评的方法技术应用过于单一,对众多的技术方法缺乏选择标准,方法选择不合理,在测试结果的利用和解读也不科学,导致“高分低能”成为难啃的“硬骨头”。一是主观随意取舍。有的对测试测评方法技术缺乏客观有效的选择标准和科学的理论依据,在具体操作时只能根据自身经验和主观意愿进行选择,存在很大的随意性,降低了测试测评结果的准确性。二是缺乏有效组合。过于追求方法技术的“多”和“新”,忽略了各种技术方法之间的内在联系,缺乏测试测评方法技术有效组合的选择标准,导致各种技术方法排列次序、权重分配存在较大随意性,难以提供准确的测试测评结果。

(六)对测试测评结果分析研判不科学。对测试测评结果缺乏合理、科学的使用,单纯注重测试测评的量化评价,更多的仍是对各部分结果进行简单的分数相加,有明显以分取人的现象;没有实现不同测试测评结果之间的交叉比对、相互印证,精确比较、科学比选不到位,综合分析和科学研判的不科学直接导致最终的综合评价结论的失真,影响了测试测评的准确性。比如,2005年长治市公开选拔了一批干部,某外市考生笔试、面试综合成绩排在第一,但经过考察和政审量化评分,原来排在第二的本市干部最后成绩成为第一,市委决定使用了本市干部。但笔试面试排在第一的外市干部坚持认为考察和政审难以量化,评分不公平,不用自己难以服众。

(七)跟踪培养管理不够完善。一些地方把公开选拔搞成了“一考定音”,一定程度上也造就了“高分低能”干部。一是忽视后续培养。调查表明,选择将竞争性选拔中发现的优秀干部进行储备和有针对性地开展岗前培训和上岗后的培训的分别占56.86%和52.94%,认为从注重对新选拔干部的关心帮助,使其尽快适应岗位方向着手的人数占38.82%。一些地方的组织部门往往只注重选拔工作,而对后续培养不够重视。特别是缺乏必要的任前培训,认为录用者经过层层选拔,业务素质和能力已达到岗位要求,忽视了有的年轻干部经验不足、履历单一,或是台阶过大等情况,导致存在起步不稳、开头难的问题,工作长期打不开局面,给人留下“高分低能”的印象。二是跟踪管理缺位。调查表明,74.90%的人认为要完善不胜任干部调整退出机制。一些地方组织部门缺乏对竞争性选拔干部的日常跟踪管理,只是简单的“扶上马”却没有“送一程”,对他们到任后的履职情况、政治思想、工作中的困难等情况缺乏了解,加之干部成长初期目标绩效考核与竞争激励机制也未得到强化,导致其内生活力不足,在群众的高期望和业绩平平的现实对比下,他们成了干部群众眼中的“高分低能”干部。三是制度执行不力。一些地方没有严格执行试用期制度,缺乏有效的试用期管理办法和配套措施,对新选任干部考核监督不力,客观上导致新选任的干部思想上没有压力、工作中失去动力,产生“过关”思想、出现“松劲”情绪。

三、对策与建议

科学测试测评干部综合能力素质,是破解“高分低能”的重要途径,经过大量的问卷调查和实地调研分析,本课题提出如下对策建议:

(一)科学设定报考资格条件

首先,科学分析岗位需求。竞争性选拔工作前,首先要按照《干部任用条例》规定的基本资格条件,对拟选拔职位进行科学分析,提出拟选拔职位人选的素质能力测评标准,形成详细的职位说明书。调查表明,支持将增加实践型案例分析题的比重和搞好职位分析,根据选拔职位对能力素质的具体要求命制试题作为增强考试试题现实性、针对性、实践性的主要对策的人数比例分别是59.61%和57.65%。因此,要充分分析研判哪些岗位适合竞争性选拔、哪些岗位不适合竞争性选拔,不硬性规定竞争性选拔的比例,不轻易搞面向全国的公开选拔,不搞“凡提必竞”。对于适合搞竞争性选拔的岗位,也要坚持德才兼备、以德为先的选人用人标准,明确拟选拔职位的工作职责、工作标准以及今后工作将面对的重点、难点问题,明确对拟选拔职位人选的年龄、学历、资历、身份、党派、身心素质等方面的具体要求,尤其要把对专业背景、经历业绩、实践能力等核心能力素质要求体现到竞争性选拔职位中,重点是学过、干过和取得的实绩,为合理设置岗位资格条件提供参照依据,提高选拔针对性。注重推进竞争性选拔制度运用实施常态化和配套制度完善化,形成规范制度,不搞临时动议。

其次,强化实绩导向的制度设计。突出制度设计的周全性和严密性,探索资格条件的量化形式,充分参照岗位分析结果,坚持宽严有度、人岗相适的设置原则,根据不同职位类别、不同职务级别、不同地区选拔干部的特点,结合本地区干部队伍建设的整体规划情况和具体单位部门领导班子建设的结构性需求,充分考虑岗位需求、本地人才情况和经济社会发展趋势,科学划分类别,强化实绩导向,突出人岗匹配,合理设定报考的资格条件和选拔的范围。

再次,从严掌握破格审批。从严破格选拔资格条件,严格控制比例和人数,重点关注那些在承担急难险重任务中经受考验、表现特别突出、作出重大贡献,在环境复杂、条件艰苦的地区工作出色、实绩突出的人员。注意准确把握和界定“工作特殊需要”的情形,凡不属于领导班子结构特殊需要、职位有特殊任职资格要求,或专业性较强的部门急需的专业人员,原则上不破格提拔。从严把握人选的标准,会议推荐和个别谈话推荐中得票率未能超过一定比例以及本单位领导干部的近亲属或身边工作人员,一般不作为破格提拔的对象。切不可违背《干部任用条例》的要求,随意设定资格条件,把竞争性选拔作为破格提拔干部的一条便利途径。

(二)优化程序组合和设计

调查结果表明,针对测试测评工作在干部选拔工作中的功能定位问题,54.51%的人认为测试测评工作是衡量、检测干部能力素质的有效手段,32.55%的人认为测试测评工作是竞争性选拔干部工作中最重要的环节。因此,有必要采用先进的科学手段把测试测评工作进一步规范化,才能使测试测评工作在组织工作中发挥应有的作用。

第一,科学再造流程。在实际操作中可以根据选拔目的、对象和要求的不同,对选拔的各项程序和环节进行重新调整和优化设置,使之更科学合理、优质高效。比如,对于小范围的选拔或报名人员较少时,可将民主测评放在第一环节,再进行考试测评,这样可以首先了解竞争人选的德才表现和群众认可度,充分发挥测评结果对考试成绩的修正、补充作用,使品行好、实绩突出的干部更有机会胜出;而在选拔基层工作能力要求较高的干部时,则可以将经历业绩评价环节前置,在此基础上再组织笔试、面试、考察等其他环节,这种程序安排可以让实干能力突出的干部避免因为考试环节没有很好体现“干什么考什么”而遭遇“干得好却考不好”的尴尬境遇,让肯干、会干、干得好的干部更加容易脱颖而出。同时,针对不同领导职务的不同特点,以品行和实绩考核为中心,有针对性的调整各项程序组合,用优化的程序组合选拔优秀的领导干部。此外,还可以最大限度地降低竞争性选拔的成本,实现成本控制的经济化。比如,选拔省直或市直部门副职领导干部的主要程序为“笔试+经历业绩评价+结构化面试”;选拔专业技能型领导干部的主要程序为“专业知识笔试+情景模拟测试”;而选拔高校、企业副职领导干部的主要程序为“民主推荐+综合笔试+能力测评+结构化面试”。不同的程序组合旨在实现应试者与岗位最大程度的匹配度。

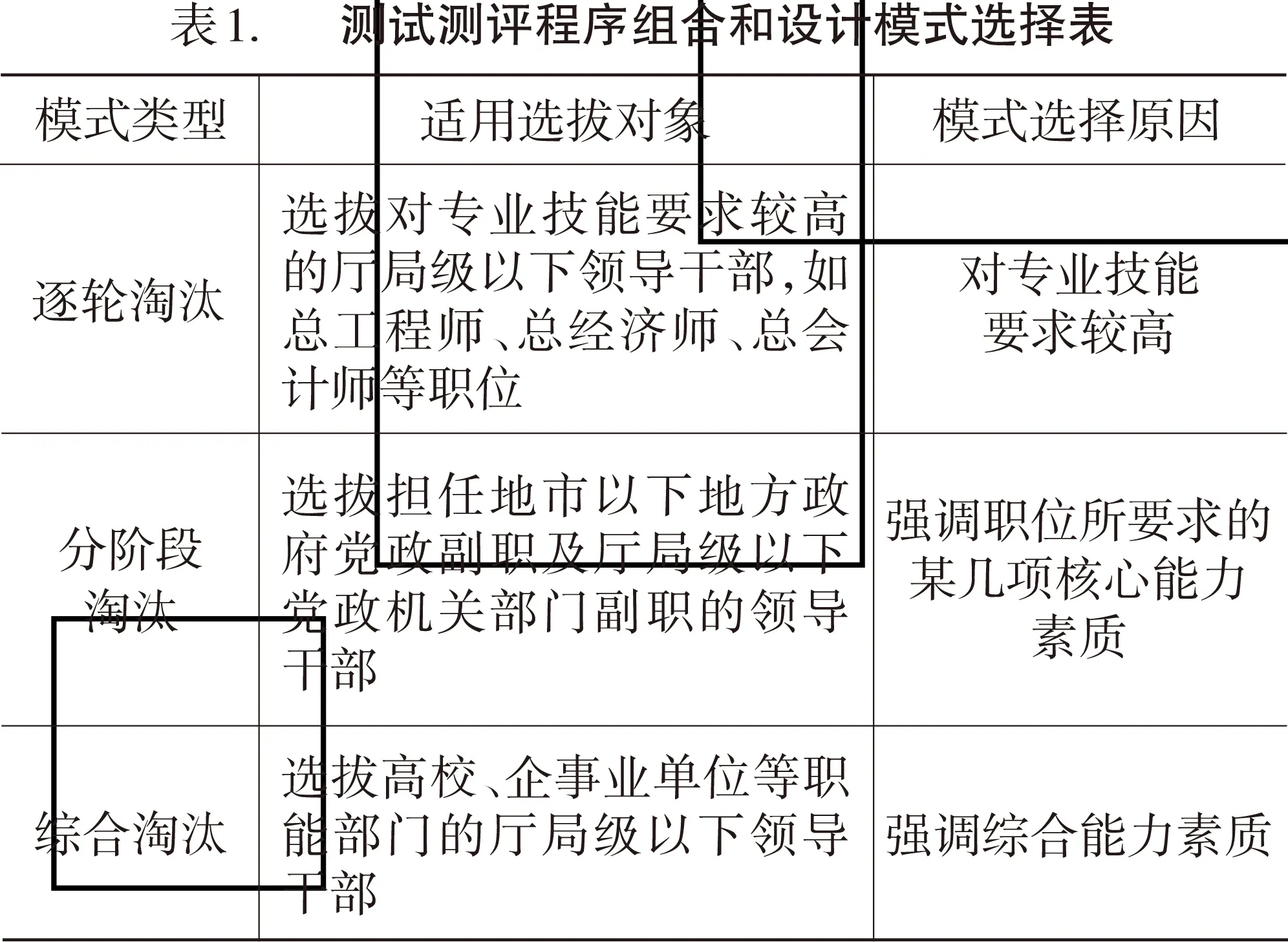

第二,应用多种模式。根据不同的职位、职级和专业背景要求科学应用逐轮淘汰、分阶段淘汰和综合淘汰三种模式。逐轮淘汰模式侧重于选拔对专业技能要求较高的厅局级以下领导干部,如总工程师、总经济师、总会计师等职位。分段淘汰模式侧重于选拔高校、企事业单位等职能部门的厅局级以下领导干部,根据不同的职位对核心能力素质要求的不同,按照测评的内容、形式和性质,将测评流程划分为几个不同的阶段,每个阶段包含若干环节,各环节所占权重不同,通过将各环节的得分进行加权换算得出本阶段的综合成绩,此模式着重突出对职位所要求的某几项核心能力素质的重点测评。综合淘汰模式主要侧重于选拔担任地市以下地方政府党政副职及厅局级以下党政机关部门副职的领导干部,该模式秉承“宽进严出”的选拔原则,以突出综合能力素质为导向,全面、系统的考虑了多环节测评要素的影响,充分发挥测试测评各环节的各自功能,从而得出更加准确的测评结果。

第三,合理分配权重。根据职位要求和对核心能力素质测评侧重点的不同,合理分配各环节的权重。对德、能、勤、绩、廉的权重设置进行合理安排,坚持凭实绩、看德才的用人导向,着重加大德和绩的权重分配。突出德的评价权重,拓宽干部“德”的测评范围,从干部的工作圈、生活圈、社交圈等方面全面、系统、科学的划分德的评价标准,主要包括:政治品德、职业道德、社会公德、家庭美德和个人品德,重点采用民意调查、个别谈话、民主测评、跟踪问效、公示公议等群众认可度高的考察办法。突出经历业绩的指引性作用,加大经历业绩的评价权重,科学应用领导干部经历评价系统,对被试者过往任职经历、工作业绩、个人奖惩等综合评价,特别要注重干部日常干事履职中的表现、在急难险重任务面前的表现、在大是大非面前的表现进行考核。实行履历业绩量化计分办法,通过定性分析和定量评价有机结合起来,着重看一贯表现和全部工作,充分尊重干部个性,实事求是的对有棱角的干部评价,不可人云亦云、主观臆断,全面、辩证、历史、综合评价被试者,形成德才兼备、以德为先、以廉为基的用人导向。

(三)加强考评队伍建设,提高命题科学性

首先,要壮大考评队伍。重点加强命题专家队伍、面试考官队伍、情景模拟设计队伍、专业工作人员队伍的建设,拓展命题专家和考官队伍的来源渠道,并实行动态管理,及时补充优秀人员,合理配置人员组成,增强队伍的整体活力。强化考评队伍的培训工作,组织部门应该每年组织队伍成员进行相关专业知识和素质的培养,培训可以采取专题讲座、交流研讨和座谈会等多种形式相结合的方式进行,考评队伍成员可以对测试测评方面存在的一些问题、看法或心得发表自己的见解,达到互相促进、互相影响的目的,有助于队伍整体素质的提高。

其次,要整合机构资源。积极创新笔试命题和面试测评技术,充分运用先进的技术手段实现竞争性选拔的目标。调动各方面的积极性,包括使用社会中介机构的测评技术、测评师,聘请专家教授和已经取得高级职称的领导干部作为出题人员、评委等等,充分发挥考试测评机构的整体功能。考评中心可对下级组织部门的考试与测评机构特别是社会其他人才测评及社会中介机构的资格进行认证,允许通过认证的机构跨地区跨部门为各地各级组织人事部门选拔任用干部提供服务,确保测试测评工作高效高质运行。

再次,要科学命题选题。围绕“考出实践能力、考准实际业绩、考清实干情况”,坚持“干什么考什么”的原则,根据选拔职位类别、特点和性质的不同进行科学分类,对每一类职位甚至每一个职位“量身定制”测评内容,实行“一职一卷、以岗定题”,突出对综合素质和领导能力要素的测试,将测试重点由以前的“考记忆”变为“考分析”、由“考知识”变为“靠能力”,将“考试族”变成“干事族”,形成“会干才会考、考好就能干好”的局面,最大限度防止出现考试与能力要求倒挂的现象。例如,选拔职位的职级越高,对拟任人选的综合分析能力、决策能力、应变能力等能力素质要求越高,试卷中主观题型比例应越大,试卷的难度相应增加。做好试题命制的后期处理和论证工作,实现笔试、面试等环节各试题之间的衔接与互补,促进命题工作的规范化、专业化,切实提高命题工作水平。

最后,要充实完善题库。推动题库精细化、多元化发展,尽快形成适应不同职位层次需求的试题库。着重加大应知应会的含量,突出有岗位特色、时代特色、区域特色题目以及经典案例素材、面试题库的建设,保证考试试题的针对性、现实性和实践性。重点增强试题预测被试者在未来工作中实际能力的有效性,着重测试人选对职位工作的熟悉程度、对相关业务的思考深度、对解决实际问题的思路想法以及人选的发展潜力等。按照稳步推进的原则,不断的完善和扩充题库,并通过对已经使用的题库试题和今后将要使用的试题进行经常、全面、系统的统计分析,及时修改、校正题库的试题,使题库适应竞争性选拔工作不断发展的需要。

(四)构建科学的以人岗匹配为基础的胜任力测评方法

首先,应科学构建胜任力模型。通过职位类别划分与职位分析、确定效标样本、获取建模数据、调研结果的数据分析等步骤做好指标体系构建的基础工作。胜任力测评实际是由反映胜任力各个方面特征状态的指标所构成的有机整体或集合构成的,主要包括测评要素、测评标志和测评标度。通过要素拟定、标志选择与标度划分,完成指标内容的设计,然后对其进行加权、赋分与计分等量化工作,最终形成胜任力测评的指标体系,并对整个评价体系的信度和效度进行检验。通过对目标岗位原任职务人员、上下级的干部群众、相关领域专家等人群的调研,找出绩优者的能力和素质的特征,从而更好地分析得出该岗位所需的能力素质的特点,以此为根据调整要素权重、增加或减少非必要核心要素,确定本岗位的标准胜任力素质曲线、最高和最低临界值。

其次,应合理使用胜任力测评方法。不同的测评环节中对领导干部素质能力的考察侧重点也不同,需要根据实际需要选取和组合不同的方法。笔试环节以综合知识测试为主,命题以胜任力因素为依据,专业技术岗要突出专业知识的测试比例。结构化面试环节以语言表达能力、战略思考与计划能力、管理变革创新能力、承担责任素质、公众服务意识为考核指标。无领导小组讨论环节以领导责任感、监督控制能力、合作精神为测评要素。情景模拟环节以实干能力、组织协调能力、冲突和紧急事件处理能力、判断决策能力为测评要素,专业技术岗可增加专业能力方面考核。按照领导干部胜任力要素要求,指导笔试、结构化面试、无领导小组讨论、情景模拟等测试测评各个环节,对被试者综合能力素质进行全面的测评,再将被试者在不同环节的测试结果,经过综合加权转换后,按照胜任力要素统计归纳出来,绘制本人胜任力曲线,并与标准曲线相比较,选拔本岗位最适人选。推进任前考察的准确化,既要考察工作实绩,也要充分运用传统考察方法,充分考察了解被试者的工作圈、社交圈和生活圈。

(五)强化跟踪管理,加大培养力度

第一,开展任前培训。竞争性选拔工作结束后,要加大竞争性干部的任前培训力度,切实提高其上任后的适应能力。通过竞争性选拔干部集体谈话,优秀干部现身说法,到信访、重点工程等部门挂职锻炼,党校党性教育等形式进行任前培训。同时,针对干部个体情况的不同,根据“缺什么、补什么”的要求,有针对性地增强他们的业务能力、群众工作能力和履职能力。

第二,加强日常管理。组织部门定期要到竞争性选拔干部所在单位开展跟踪回访、定期召开竞争性选拔干部座谈会等方式,加强与竞争性选拔干部的联系沟通, 面对面地了解掌握他们任职后的综合表现,详细了解他们的履职情况、思想动态、工作困难等,有针对性地提出合理化建议,帮助他们发现和克服不足, 并对他们的思想、工作、作风和廉洁自律建设提出要求, 促使竞争性选拔干部工作有方向、努力有目标,切实增强责任感和对岗位的适应能力。

第三,严格试用期制度。完善竞争性选拔干部试用期办法,强化过渡性锻炼,有意识地“压担子”,使他们尽快熟悉面上情况,在应对复杂环境、处理复杂问题中提高领导能力、协调能力和解决实际问题的能力。注重其平时表现和临场表现,特别是在重大项目实施、突发事件处置等工作中的实际表现,全面了解掌握竞争性选拔干部的各项情况,特别是他们的思想动态,切实帮助和鼓励他们打消“怕”的顾虑、消除“混”的念头、纠正“等”的心态、杜绝“过关”思想,促使他们在适度压力下开好头、起好步,更快地适应领导岗位工作要求。

【责任编辑 刘传磊】

Task Force

(Organization Department, the CPC Shanxi Provincial Committee)

A major deficiency in a competitive selection of cadres is that candidates with "high scores but low abilities" are likely to be selected. These types of cadres show low abilities in organization and coordination, reform and innovation, problem solving, and scientific decision-making. The causes of the problem lie in the following: the qualifications for candidacy are not reasonably set; the test and assessment are not standard and scientific in procedure design, content layout and technical selection and matching; due attention fails to be given to the building of assessment teams and test banks; the means of testing are not very sophisticated; there is no adequate analysis and evaluation for the results of the test and assessment; and not enough is done on follow-up management and training of the selected cadres. To solve this problem, it is necessary to analyze rationally the requirements for a certain post, optimize the procedure and design for the selection, improve the scientific level of the testing, set up a scientific competency assessment based on person-post matching, strengthen follow-up management and training of the cadres.

competitive selection; "high scores but low abilities"; person-post matching; competency assessment

A Deficiency in Competitive Selection of Cadres: "High Scores but Low Abilities"

2015-07-08

课题负责人:盛茂林,中共山西省委常委、组织部部长;课题组组长:张葆,中共山西省委组织部副部长、省委党建办主任(正厅长级)。课题组成员:余国琦、郜云强、周瑜。

D262.3

A

号】1674—0351(2015)05—0071—07