长沙五一广场出土东汉王皮木牍考述*

刘 乐 贤

长沙五一广场出土东汉王皮木牍考述*

刘 乐 贤

长沙五一广场出土的J1③:325—1—140号木牍,记载了一起因船师王皮遭临湘县扣留而引发的司法纠纷,为研究东汉时期的地方军制、行政运作及司法实践提供了新的资料。通过对木牍上的文句进行校理,既可以订正一些错误说法,也可以得到一些新的认识。如其中“而盛春佝留皮”句的释读,涉及东汉政治与时令的关系,值得研究者关注。

东汉; 王皮; 时令; 伏波营; 郡兵

2010年6月,长沙五一广场发现大量东汉简牍,据发掘简报介绍,“该批简牍内容相当丰富,涉及当时的政治、经济、法律、军事诸多领域”①*长沙市文物考古研究所:《长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,《文物》2013年第6期。。发掘简报在介绍简牍的基本情况的同时,还公布了20例简牍的照片和释文,为学者了解和研究这批简牍提供了依据。本文要讨论的是其中的第5例,即编号为J1③:325—1—140的木牍。从照片看,这块木牍的上下两端高出,文字写于中间凹下去的部分。发掘简报推测,原来应当有一块用来封缄文书的盖板与之配合使用。发掘简报已经为这件文书做了释文,并对其结构作了分析。刘国忠先生随后撰有专文,对文书涉及的历史背景和具体内容作了较多论述②*刘国忠:《湖南长沙东汉简所见王皮案件发微》,《齐鲁学刊》2013年第4期。。魏斌先生在讨论张家界古人堤东汉简牍与武陵蛮的关系时,引述过这件文书的前面部分,其断句与整理者不尽一致③*魏斌:《古人堤简牍与东汉武陵蛮》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第85本第1分,2014年,第61—103页。。伊强、陈伟二先生在简帛网上发表的文章,也涉及这件木牍中个别字句的释读④*伊强:《湖南长沙五一广场东汉简牍札记》,简帛网2013年7月16日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1867)。陈伟:《五一广场东汉简牍校释》,简帛网2013年9月22日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1912)。。我们读了发掘简报及上述先生的文章以后,在很受启发的同时也有一些不同意见,并且还有一些地方不太明白,现在写出来向大家请教。

一、牍文校释

发掘简报的释文是:

永元十五年闰月丙寅朔八日癸酉,武陵大守伏波营军守司马郢叩头死罪敢言之。前言船师王皮⑤*此处未与后文连写,乃整理者释文原样。

当偿彭孝夫文钱。皮船载官米财。遣孝家从皮受钱。郢叩头叩头死罪死罪。皮船载米四千五百斛,已重,孝不来。今月六日遣屯长王于将皮诣县,与孝、谊。谊未到。亭长姓薛不知名夺收捕皮,(系)亭。案:军粮重事,皮受僦米六百卅斛,当保米致屯营。今收(系)皮,空船无摄护者。亭重船稽留有日,不得发,恐宿夜灾异,无谁诡责。郢客吏被蒙府厚恩,发遣正营流汗。唯长沙府财吏马,严临湘晨夜遣当代皮摄船者诣郢,须进道。皮讼决,手械,部吏传诣武陵临沅保入官。

朱郢诚惶诚恐,叩头叩头死罪,敢言之。

闰月十日乙亥,长沙大守行文事大守丞虞谓临湘:写移县,知皮受僦当保载,而盛卷(?)佝留皮,又不遣孝家受取直,更相推移,何?书到,亟处,言,会急疾如律令。 掾广、卒史昆,书佐熹。

今白 谁收皮者召之 闰月十一日开

发掘简报分析文书的结构时说,“文书的内容是长沙太守府下达给临湘县廷的指令,其中包括两份文档,一是武陵太守府属下伏波营军官司马朱郢写给长沙太守府的文书抄件;二是长沙太守府指令临湘县经办上述抄件事宜的正件”。实际上,在这两份文档的后面还记有临湘县的收文记录及处理意见。所以,这件文书也可以说共有三部分内容:(1)朱郢写给长沙太守府的文书。(2)长沙太守府发给临湘县的指令。(3)临湘县的收文登记及处理意见。其中第一部分已经不是朱郢的原件,而是长沙太守府属吏的抄件。

先从朱郢写给长沙太守府的文书讲起。朱郢发文给长沙太守府的时间,是“永元十五年闰月丙寅朔八日癸酉”。刘国忠先生的文章已经查对,汉和帝永元十五年(103)“闰月的朔日为丙寅”,“与木牍的历朔完全吻合”。可以补充的是,汉和帝永元十五年的闰月是闰正月。这一点很重要,与后面一个字的释读有关,所以我们在这里要预先指出。

撰写和发送文书的人,是“武陵大守伏波营军守司马郢”。伏波营的“营”,在汉代一般是指军营,如将军所领军事单位就叫“营”。刘国忠、魏斌先生已经指出,这里“伏波营”的得名,应当与伏波将军马援以前率军征伐武陵蛮的事情有关。文书后文又将其叫做“屯营”,朱郢的下面还有“屯长”,都可以说明伏波营是一个军营。伏波营是武陵太守管辖的军队,故刘、魏二先生都认为伏波营是武陵郡的郡兵。因后面还会讨论这个问题,这里暂且搁下。军司马,是汉代军营的军官。汉代将军的幕府,设有长史、司马、从事中郎、主簿、令史等属吏。而在将军营的下面又分若干部,部有校尉、军司马、军假司马等长官。部下面再分若干曲,曲之长官为军候、假候。曲下面又分若干屯,屯有屯长。《续汉书·百官志》述及“将军”的下属时说:“长史、司马皆一人,千石。本注曰:司马主兵,如太尉。从事中郎二人,六百石。本注曰:职参谋议。掾属二十九人。令史及御属三十一人。本注曰:此皆府员职也。又赐官骑三十人,及鼓吹。其领军皆有部曲。大将军营五部,部校尉一人,比二千石;军司马一人,比千石。部下有曲,曲有军候一人,比六百石。曲下有屯,屯长一人,比二百石。其不置校尉部,但军司马一人。又有军假司马、假候,皆为副贰。其别营领属为别部司马,其兵多少各随时宜。”*司马彪:《续汉书》,见范晔:《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第3564页。发文的人名叫“郢”,从后文看是姓“朱”。朱郢的职务,是伏波营的“军守司马”。汉代官称里面加的“守”字,至少有试守和代理等含义。从字面上不容易分清这里的“守”是代理还是试守,这里暂且将其看作代理。

朱郢的文书首先说“前言船师王皮当偿彭孝夫文钱”,似乎他以前曾向长沙太守府发过文书,可惜现在还没有线索可以对此进行讨论。船师王皮欠彭孝家钱未还,是整件事情的起因。“船师”是驾船的人,当时湖南一带水路发达,以驾船为业的人很多。在走马楼吴简中,就有许多参与运送粮食的船师*参看戴卫红:《长沙走马楼吴简中军粮调配问题初探》,《简帛研究2007》,桂林:广西师范大学出版社,2010年,第204—224页。。走马楼吴简中的这些船师,多数属官方直接管束。而从后文有“僦”看,这里的船师王皮似乎是一个以运输为业的人,他此次是受伏波营军守司马朱郢方面的雇佣,为伏波营运送军粮。欠钱的事,应当是在此之前已经发生。王皮到底欠谁的钱,或者说,“船师王皮当偿彭孝夫文钱”一句的后面几个字该怎么理解?彭孝是人名,后文还有出现,十分清楚。刘国忠先生的文章认为,这里面的“彭孝夫文”是指彭孝的丈夫,名字叫“文”。也就是说,王皮实际是欠这个叫做“文”的人的钱。这样理解,从字面上看是合理的。多少有些令人奇怪的是,这个叫“文”的人在后面的事件中再也没有出现*古书有时也将“钱”叫做“文钱”。牍文“船师王皮当偿彭孝夫文钱”的“文钱”,也有可能是这种用法。。所以,刘先生推测“文”此时可能已经亡故,因而由其家人出面讨钱。这也说得通,姑从之。

后面的文句,发掘简报读作“皮船载官米财。遣孝家从皮受钱”。好像彭孝家的人追着王皮讨债,是受人所“遣”,但“遣”字之前又没有主语,读起来不太顺畅。所以,魏斌先生的释文改读为“皮船载官米,财遣孝家从皮受钱”。刘国忠先生则读为“皮船载官米,财遣,孝家从皮受钱”,并指出“‘财’读为‘才’,义为仅、刚刚”。刘先生的解读比较清楚,也很合理。古书“财”与“纔”或“才”通用的例子很多,可参看《故训汇纂》“财”字条*宗福邦等:《故训汇纂》,北京:商务印书馆,2003年,第2176—2177页。。从,跟,随,古书习见。受取,收回,收取。《周礼·春官·司干》:“祭祀,舞者既陈,则授舞器,既舞则受之。”郑玄注:“受取藏之。”*孙诒让:《周礼正义》,北京:中华书局,1987年,第1924页。后文“又不遣孝家受取直”的“受取”,与此处“受”字的含义相近。

后文“孝不来”的所谓“来”字,照片上已经看不出其中间部分有无笔画。此字的轮廓,看起来更像“成”,所以我们改释为“成”。刘国忠先生已经指出,“皮船所载米四千五百斛,已重”的“重”,应与后文“军粮重事”、“亭重船稽留有日”联系起来理解。王皮身上的钱可能不够还债,又因运送军粮重任而不能离开,因而导致“孝不成”。“孝不成”指彭孝取钱不成功,即讨债没有结果。如果释为“孝不来”,则与前后文义不谐。文书前面已经说彭孝家追着王皮收取欠钱,此处如果说“孝不来”,有些令人费解。所以,“孝不来”改释为“孝不成”更为合适。

此后的文字,发掘简报读作“今月六日遣屯长王于将皮诣县,与孝、谊。谊未到”。魏斌先生的释文从之。发掘简报将“与孝谊”三字标点为“与孝、谊”,似乎是将“谊”与“孝”一样当作人名理解。之后“谊未到”的“谊”,估计发掘简报也是当作人名看待。上引刘国忠先生的文章即如此理解,他在考证“前言船师王皮当偿彭孝夫文钱”一句的含义时,对这个“谊”的身份作过推测:

根据文书内容我们可以知道,彭孝是人名,“夫”应当是指丈夫,“文”应该是人名,其身份是彭孝的丈夫,可见彭孝本人应当是一位女子,“当偿彭孝夫文钱”是指王皮欠了彭孝的丈夫“文”的钱财。从这句话的记述中我们可以推测,“文”此人可能当时已经不在人世,因此由其妻出面向王皮索取所欠的钱款。后文中所提到的“孝”和“谊”两个人,其中“谊”的身份没有交代,我们推测这位“谊”很可能就是“文”和“孝”两人之子。*刘国忠:《长沙东汉简所见王皮案件发微》,《齐鲁学刊》2013年第4期。

从朱郢的文书看,此次因欠钱而引起的纠纷,双方当事人是王皮和彭孝的丈夫“文”。这里如果再提到彭孝与“文”的儿子“谊”,不知有何用意。朱郢的文书和长沙太守府的批文,都曾经用“孝家”一词指代彭孝一方*见第2行“孝家从皮受钱”,第8至9行“又不遣孝家受取直”。。这里是否需要再点出一个与此次纠纷看上去并无关系的彭孝与文的儿子“谊”,令人怀疑。尤为严重的是,假设“与孝、谊”句中的“孝”和“谊”如刘国忠先生所说都是人名,则“与孝、谊”这一句子中已经没有动词,明显不合语法。从现有材料看,这件木牍中应当没有出现过一个叫做“谊”的人,发掘简报的释文及刘国忠先生的解释,似乎不尽可信。

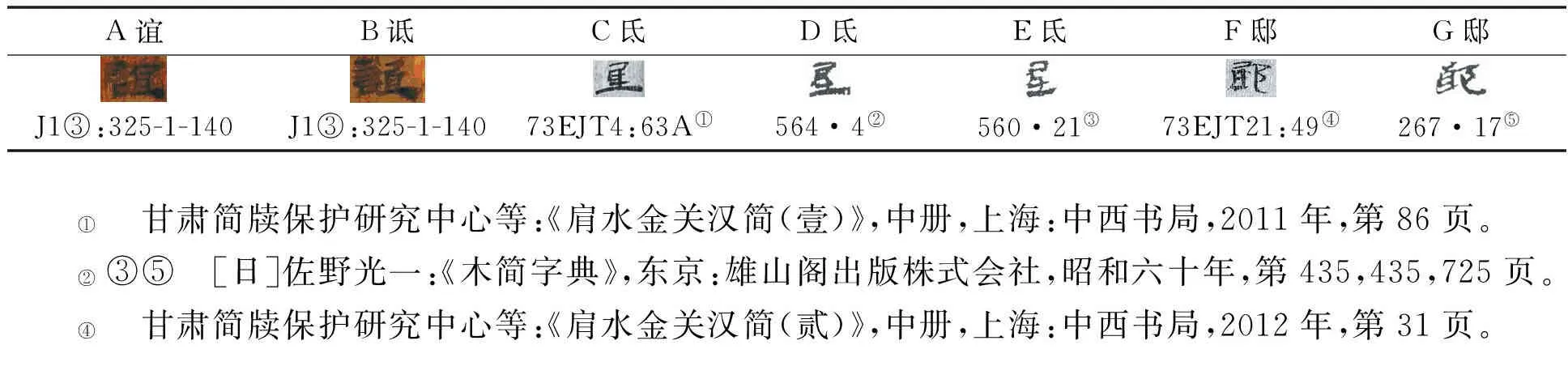

核对照片,发掘简报释文第一个“谊”字的辨识准确,确实是“谊”字。但发掘简报释文中的第二个“谊”字,即所谓“谊未到”的“谊”字,其写法与前面的“谊”字明显不同。后面这个字写作下列字形比较表中的B形,它与前面写作A形的“谊”字存在明显差别,不明白发掘简报为什么将它也释作“谊”。该字的写法比较特别,其右部与“氐”接近,但也有差异。“氐”一般写作下列字形比较表中的C形,其下部与B右边的下部并不一样。“氐”的写法有时候也会发生变化,而出现一些较为特殊的形状,如下列字形比较表中的D、E,以及F、G中的偏旁“氐”,就与其通常写法C存在差异。B的右部,似乎也可以看作“氐”的变形。据此,我们暂时将B释为“诋”。

表1 相关字形比较表

此处的“谊”和“诋”应当如何训释,相关文句应当如何断句,让人颇感为难。“谊”在古代最为常见的用法,是用作“义”。将此一用法放到木牍中,无法讲通相关文句。古书“谊”字有时也可以读作“议”,如《汉书·董仲舒传》:“陛下有明徳嘉道,愍世俗之靡薄,悼王道之不昭,故举贤良方正之士,论谊考问,将欲兴仁谊之休徳,明帝王之法制,建太平之道也。”*班固:《汉书》,北京:中华书局,1962年,第2519页。按,标点本已经将“论谊”校改为“论议”。其中的“论谊”,就是“论议”*吴玉搢说:“论谊,论议也。《董仲舒传》:‘论谊考问。’按:《仲舒传》谊字皆与义同,惟此谊字当读为议。”吴玉搢:《别雅》,景印文渊阁《四库全书》第222册,台北:台湾商务印书馆,1986年,第711页。。后世不少韵书,也提到“谊”可以与“议”通用。如《增修互注礼部韵略》卷4“寘”韵说“谊”字“又与议同”*毛晃增注,毛居正重增:《增修互注礼部韵略》,景印文渊阁《四库全书》第237册,第484页。,《古今韵会举要》卷17“寘”韵说“议”字“通作谊”*黄公绍:《古今韵会举要》,北京:中华书局,2000年,第303页。。若将“与孝谊”读作“与孝议”,倒是文从字顺。牍文“今月六日遣屯长王于将皮诣县与孝谊(议)”似可作一句读,是说本月六日派屯长王于带领王皮至县廷与彭孝商议。

这里的“诋”字,更加不好解释。诋,古书也作“抵”。《史记·酷吏列传》:“(减宣)为右扶风,坐怨成信,信亡藏上林中,宣使郿令格杀信,吏卒格信时,射中上林苑门,宣下吏诋罪,以为大逆,当族,自杀。”*司马迁:《史记》,北京:中华书局,1959年,第3152页。其“诋罪”,即“抵罪”*何焯说:“诋作抵。”何焯:《义门读书记》,北京:中华书局,1987年,第233页。,是判罪、受到惩处的意思。《汉书·文三王传》:“天子遣廷尉赏、大鸿胪由持节即讯。至,移书傅、相、中尉曰:‘王背策戒,誖暴妄行,连犯大辟,毒流吏民。比比蒙恩,不伏重诛,不思改过,复贼杀人。幸得蒙恩,丞相长史、大鸿胪丞即问。王阳病抵谰,置辞骄嫚,不首主令,与背畔亡异。’”*班固:《汉书》,第2218,3666页。其“抵谰”,即“诋谰”。我们曾经设想,将“诋”或“抵”与前面的“谊(议)”连读,“议抵”表示商议抵债。但是,“抵”表示偿还或抵债是很后起的用法,似不宜用来解释东汉时期的文献。因此,我们只好将“诋”或“抵”连后读。“诋未到”或“抵未到”也不易解,这里试提出一个猜测性意见供大家参考。牍文“诋未到”的“诋”或“抵”,可能是抵赖的意思,也可能是抵触、抵拒的意思。《汉书·田延年传》:“霍将军召问延年,欲为道地,延年抵曰:‘本出将军之门,蒙此爵位,无有是事。’”颜师古曰:“抵,拒讳也。”*班固:《汉书》,第2218,3666页。《资治通鉴·隋纪二》:“上责万岁,万岁诋谰,上怒,命斩之。”胡三省注:“诋,拒讳也。谰,逸辞也。”*司马光:《资治通鉴》,北京:中华书局,1956年,第5562页。《文选·恨赋》:“至乃敬通见抵,罢归田里。”李周翰注:“抵,拒也。”*萧统编,李善等注:《六臣注文选》,北京:中华书局,1987年,第305页。从上下文看,牍文“诋(抵)未到”的主语应当是王皮。该句可能是说,王皮因拒绝或抵赖而未到临湘县廷。

牍文的屯长王于,大概是伏波营甚至可能就是朱郢派出的一个军吏。牍文对彭孝的身份没有明确提及,但从整件木牍的内容推测,彭孝可能是临湘县人。从朱郢的文书可以看出,朱郢乃至伏波营对此次运送军粮之事甚为重视,当知道船师王皮欠彭孝家钱时,遂委派屯长王于带王皮去临湘县廷与彭孝商议,但因王皮拒不合作,调解之事因而失败。在这种情况下,彭孝可能已经请求其所在地临湘县出面干预,因而导致临湘县一个姓薛的亭长出面将王皮扣留。从事件的发展过程看,王皮“诋(抵)未到”的举动可能激化了矛盾。文书用“诋(抵)”一词,表明欠钱人王皮对还钱之事态度消极,甚至可能有抵拒赖账的意图。知道这一点,才好理解之后临湘县的薛姓亭长为什么会强行扣押王皮。

或说伏波营方面既然已派屯长王于出面,船师王皮似无拒绝到场的可能,王皮可能是在去临湘县廷的途中被薛姓亭长强行扣押,故后文“亭长姓薛不知名夺收捕皮(系)亭”句用了“夺”字*这是汪桂海先生的意见。。按照这种思路,“诋未到”的“诋”就不宜解释为抵赖或抵拒了。我们认为,王皮的身份较为特殊,他并不是伏波营的人,而只是伏波营雇佣的一个船师。也许是由于这个原因,王皮有可能不用完全听命于伏波营。从后面长沙太守府对临湘县在此次纠纷中的两点指责看,王皮不大可能是在跟随屯长王于去临湘县廷的路上,被薛姓亭长强行扣押的。如果真是这样,长沙太府的文书一定会对临湘县的做法有严厉的指责。而后面长沙太守府给临湘县的文书中,根本没有涉及这一方面的内容。所以,上文对“诋未到”的解释还是有其合理之处的。朱郢的文书行文委婉而简略,没有详细述及临湘县扣留王皮的理由。“诋未到”句的确切含义,可能要等到以后有新材料发表时才能完全清楚。

关于“皮受僦米六百卅斛”句的意思,研究者有不同看法。刘国忠先生认为,王皮“负责运送四千五百斛的军粮,‘僦米六百卅斛’,即王皮所获得的雇运费是六百卅斛”。魏斌先生认为,“王皮船所载不只是伏波营军粮,船载官米‘四千五百斛’,其中六百卅斛为军粮”。按:“僦”多用于表示雇佣、租赁,但也可以表示雇值或赁金。如《商君书·垦令》:“令送粮无取僦,无得反庸。”*张燕:《商君书新疏》,贵阳:贵州教育出版社,2009年,第44页。《汉书·田延年传》:“初,大司农取民牛车三万两为僦,载沙便桥下,送致方上,车直千钱,延年上簿诈增僦直车二千,凡六千万,盗取其半。”颜师古注:“一乘为一两。僦谓赁之与雇直也,音子就反。”*班固:《汉书》,第3665—3666,4071,4160—4161页。这里的“僦米六百卅斛”,应如刘先生所说,是指王皮受雇所获酬劳,而官米四千五百斛应当都是伏波营的军粮。

发掘简报读作“郢客吏被蒙府厚恩,发遣正营流汗”之处,魏斌改读为“郢客吏被蒙府厚恩发遣,正营流汗”。猜测发掘简报是将“正营”理解为军营,将“流汗”理解为出力或效力。但是,古书罕见有将军营称作“正营”的例子。我们也很难证实,古书的“流汗”有出力、效力之类的意思。古书的“流汗”,除表示身体出汗以外,更多的是用来形容羞愧不安。《汉书·王莽传上》:“臣见诸侯面言事于前者,未尝不流汗而惭愧也。”*班固:《汉书》,第3665—3666,4071,4160—4161页。《后汉书·刘玄列传》:“二月辛巳,设坛场于淯水上沙中,陈兵大会。更始即帝位,南面立,朝群臣。素懦弱,羞愧流汗,举手不能言。”*范晔:《后汉书》,第469,613,2001页。如伊强先生所说,“正营”是一个连绵词,表示惊惶失措之意。史书中,“正营”又写作“征营”、“怔营”。《汉书·王莽传下》:“惟即位以来,阴阳未和,风雨不时,数遇枯旱蝗螟为灾,谷稼鲜耗,百姓苦饥,蛮夷猾夏,寇贼奸宄,人民正营,无所错手足。”颜师古注:“正营,惶恐不安之意也。正音征。”*班固:《汉书》,第3665—3666,4071,4160—4161页。《后汉书·邓骘列传》:“常母子兄弟,内相勑厉,冀以端悫畏慎,一心奉戴,上全天恩,下完性命。刻骨定分,有死无二。终不敢横受爵土,以增罪累。惶窘征营,昧死陈乞。”*范晔:《后汉书》,第469,613,2001页。《后汉书·蔡邕列传》:“臣征营怖悸,肝胆涂地,不知死命所在。”*范晔:《后汉书》,第469,613,2001页。《三国志·魏书·管宁传》:“臣元年十一月被公车司马令所下州郡,八月甲申诏书征臣,更赐安车、衣被、茵蓐,以礼发遣,光宠并臻,优命屡至,怔营竦息,悼心失图。”*陈寿:《三国志》,北京:中华书局,1959年,第357页。给长沙太守府发送此文书的朱郢,不是长沙郡的官员,故自称“客吏”。此处用“正营流汗”和后文用“诚惶诚恐”,都是类似表达。发遣,是差遣、派遣的意思。所以,魏斌先生的释文将“正营流汗”单独成句,是合适的。

之后的文字,发掘简报读作“唯长沙府财吏马,严临湘晨夜遣当代皮摄船者诣郢,须进道”。魏斌先生的释文取消了头一个逗号,作“唯长沙府财吏马严临湘晨夜遣当代皮摄船者诣郢,须进道”。刘国忠先生的断句大概与发掘简报一致,他认为“‘财’通‘裁’,指裁决,朱郢请求长沙府能决策派出人马。‘严临湘晨夜遣当代皮摄船者诣郢,须进道’,‘严’有紧急、督促等义,‘晨夜’指昼夜,这里是指尽快的意思,‘须’指须臾、即刻,‘须进道’,意即迅速开赴。”今按:这里的“唯”,是表示希望、祈请。居延汉简多见“吏马驰行”,是一种传递文书的方式,大概是说要快速送达文书*[日]富谷志著,刘恒武、孔李波译:《文书行政的汉帝国》,南京:江苏人民出版社,2013年,第166—169页。。这里的“吏马”,可能是指快速传达命令。“财”,似可从刘先生读作“裁”,表示裁断。古书“财”与“裁”通假的例子甚多,可参看《故训汇纂》“裁”字条。这批简牍中,“裁”似乎都写成了“财”(与《汉书》多用“财”表示“裁”一致)。如例九(J1③:129)有“唯明廷财”,句式与此处完全一致。例七(J1③:169背)有“唯明廷财省”,“财省”即“裁省”,裁断、审查。同一木牍上的两个“财”字用法不同,这种情况在出土文献中并不少见,不足为怪。“严”字确可表示紧急之意,但其后面一般要加动词(如教、督)。此处“严”字后面无动词,似乎本身就是作动词用,《说文解字》:“严,教命急也。”*许慎:《说文解字》,北京:中华书局,2013年,第29页。但此种用法古书少见,也不排除此处“严”字后脱一动词的可能。“晨夜”,清晨黑夜。“进道”,上路出发,赶路。《后汉书·王良列传》:“后以病归。一岁复征,至荥阳,疾笃不任进道,乃过其友人。”*范晔:《后汉书》,第933页。这里的“须”,也可能是等待的意思。此处人名“郢”字,似以连后读更好。这一段似可读作:唯长沙府财(裁),吏马严临湘晨夜遣当代皮摄船者诣,郢须进道。

其后“部吏传诣武陵临沅保入官”的“部”,指部署,即安排、布置的意思。传诣,习见于汉代文献,是押送的意思。《汉书·王莽传下》:“太师王匡、国将哀章降雒阳,传诣宛,斩之。”*班固:《汉书》,第4192页。“临沅”,武陵郡的郡治所在。“保”,古书亦作“葆”,有保护亦有抵押、做人质等义*参看张政烺:《秦律“葆子”释义》,原载《文史》第9辑,收入《张政烺文集·文史丛考》,北京:中华书局,2012年,第45—52页。。朱郢可能是说,希望长沙郡派遣吏员将王皮押送至武陵郡临沅,交官府看管。发掘简报在介绍这批简文的内容时,提到“人质拘押机构见武陵临沅保人宫”。所说似与我们正在讨论的这句话有关,但后三字发掘简报似乎又释作“保人宫”。从照片看,这件文书位于“武陵临沅”后的三字明显是“保入官”。发掘简报提到的“保人宫”,不知是排印错误,还是本来就有不同释读意见,抑或另有作“武陵临沅保人宫”的简牍存在。这些疑问,恐怕要等更多资料公布后才能清楚。

“诚惶诚恐”的后面,发掘简报释文作“叩头叩头死罪”。据照片,后面还有“死罪”两字,应录作“叩头叩头死罪死罪”。长沙太守府给临湘县的命令,是“闰月十日乙亥”发出,出面行文的是“长沙大守行文书事大守丞虞”。发掘简报的释文,脱去了“行文书事”的“书”字。其后的“县”字,发掘简报连前读,作“写移县”。我们认为,“县”字似以连后读更好,作“县知皮受僦当保载”。

之后一句,发掘简报释作“而盛卷(?)佝留皮”。简报疑为“卷”的字,字形较为清晰,明显是“春”字。发掘简报怀疑是“卷”,字形方面没有足够把握,又不能使相关文句得到合理解释,其说恐不可信。这句话或者说这个字的释读,牵涉东汉时期政治与时令的关系,后文还要讨论。佝,通“拘”。《周礼·地官·山虞》:“凡邦工入山林而抡材,不禁。”郑玄注:“不禁者,山林国之有,不拘日也。”*孙诒让:《周礼正义》,第1201页。陆德明《经典释文》卷8说“拘”字“音俱,本亦作佝,音同”*陆德明:《经典释文》,上海:上海古籍出版社,1985年,第461页。。《集韵》卷2“虞韵”说“拘”字“或作佝、句、”*丁度:《集韵》,上海:上海古籍出版社,1985年,第75页。。佝留,即“拘留”,是扣留、拘禁的意思。《汉书·常惠传》:“常惠,太原人也。少时家贫,自奋应募,随栘中监苏武使匈奴,并见拘留十余年,昭帝时乃还。”*班固:《汉书》,第3003,4143,3665—3666页。《后汉书·光武帝纪》:“冬十二月甲寅,诏益州民自八年以来被略为奴婢者,皆一切免为庶人;或依托为人下妻,欲去者,恣听之;敢拘留者,比青、徐二州以略人法从事。”*范晔:《后汉书》,第63,1851,1571,1869页。此处“盛春佝(拘)留皮”,与朱郢文书“亭长姓薛不知名夺收捕皮(系)亭”、“今收(系)皮”,讲的都是一回事。这批简牍中同出的另一件木牍即第6例(J1③:285),也将“拘系”写作“佝”。发掘简报和研究者将“佝”误释作“何”,我们已作订正,可参看*刘乐贤:《长沙五一广场所出东汉孙诗供辞不实案再考》,《出土文献研究》第12辑,上海:中西书局,2013年,第272—279页。。

其后“又不遣孝家受取直”的“受取”,在汉代是一个常用词,是领取、收取、收受的意思。《汉书·王莽传中》:“莽之制度烦碎如此,课计不可理,吏终不得禄,各因官职为奸,受取赇赂以自共给。”*班固:《汉书》,第3003,4143,3665—3666页。《后汉书·刘陶列传》:“时太尉许戫、司空张济承望内官,受取货赂,其宦者子弟宾客,虽贪污秽浊,皆不敢问,而虚糺边远小郡清修有惠化者二十六人。”*班固:《汉书》,第3003,4143,3665—3666页。长沙太守府似乎是在指责临湘县,没有叫彭孝家人去收取“直”。“直”,古书多指价格、物价。此处所谓“直”,可能是指王皮应当偿还彭孝家的钱财数额。也有可能,这里的“直”是指王皮运送军粮的工钱。帮人干活所得报酬,古书叫做“直”。《正字通》午集中“目部·直”:“又,物价曰直,佣作得钱亦曰直。”*张自烈撰,廖文英续:《正字通》,《续修四库全书》第235册,上海:上海古籍出版社,2002年,第158页。《后汉书·班超列传》:“久之,显宗问固‘卿弟安在’,固对‘为官写书,受直以养老母。’”*范晔:《后汉书》,第63,1851,1571,1869页。古书有“僦直”一词,指佣金、赁金。《汉书·田延年传》:“初,大司农取民牛车三万两为僦,载沙便桥下,送致方上,车直千钱,延年上簿诈增僦直车二千,凡六千万,盗取其半。”*范晔:《后汉书》,第63,1851,1571,1869页。《后汉书·虞诩列传》:“诩乃自将吏士,案行川谷,自沮至下辩数十里中,皆烧石翦木,开漕船道,以人僦直雇借佣者,于是水运通利,岁省四千余万。”*范晔:《后汉书》,第63,1851,1571,1869页。推测长沙太守府的看法可能是,此事最好由临湘县出面让彭孝家领取王皮的运粮佣资以抵欠钱,这样既可以解决彭孝家的讨债问题,又不会影响伏波营军粮的运送。可是临湘县没有如此做,而是由一薛姓亭长在闰正月的时候将负有运送军粮任务的船师王皮强行扣留。所以,在长沙太守府看来,临湘县是“更相推移”,处置不当。“更相”,相互义,也指相继。“推移”,变化、改变义。

发掘简报读作“书到,亟处,言,会急疾如律令”处,陈伟先生改读作:“书到,亟处言会。急疾如律令。”可从。发掘简报释作“书佐熹”处,据照片当为“书佐喜”。临湘县的收文记录和处理意见中,“今白”两字字形较大而笔画较粗,与其余文字明显不是出自一人手笔。发掘简报推测,临湘县的收文记录和处理意见是分两次书写,可信。

根据上面的分析和讨论,可以将牍文重新释写并标点于下(释文不保留文书原来行款):

永元十五年闰月丙寅朔八日癸酉,武陵大守伏波营军守司马郢叩头死罪,敢言之。前言船师王皮当偿彭孝夫文钱,皮船载官米,财(纔)遣,孝家从皮受钱。郢叩头叩头死罪死罪,皮船载米四千五百斛,已重,孝不成。今月六日遣屯长王于将皮诣县与孝谊(议),诋(抵)未到,亭长姓薛不知名夺收捕皮(系)亭。案:军粮重事,皮受僦米六百卅斛,当保米致屯营,今收(系)皮,空船无摄护者。亭重船稽留有日,不得发,恐宿夜灾异,无谁诡责。郢客吏,被蒙府厚恩发遣,正营流汗,唯长沙府财(裁),吏马严临湘晨夜遣当代皮摄船者诣,郢须进道。皮讼决,手械,部吏传诣武陵临沅,保入官。朱郢诚惶诚恐,叩头叩头死罪死罪,敢言之。

闰月十日乙亥,长沙大守行文书事、大守丞虞谓临湘:写移,县知皮受僦当保载,而盛春佝(拘)留皮,又不遣孝家受取直,更相推移何?书到,亟处言会。急疾如律令。 掾广、卒史昆、书佐喜。

今白。谁收皮者召之。闰月十一日开。

二、相关问题讨论

(一)“盛春佝留皮”在汉代政治语境中的含义

长沙太守府在下发给临湘县的文书中,首先指责临湘县“知皮受僦当保载,而盛春佝(拘)留皮”。其中“盛春”的“春”字,发掘简报释作“卷”,并在其后加有问号,表示不能肯定。前文已经说过,该字的写法明显像“春”,而与“卷”存在区别。从文义讲,“盛卷”费解,发掘简报也没有做出解释。而“盛春”,与“盛夏”、“盛秋”、“盛冬”一样,是古书常见之词。《东观汉记·鲁恭传》:“数年以来民食不足,国无蓄积,盛春兴发,扰动天下,妨废农时,以事夷狄,非所以垂意于中国,悯念民命也。”*吴树平:《东观汉记校注》,郑州:中州古籍出版社,1987年,第466页。《后汉书·鲁恭列传》:“今乃以盛春之月,兴发军役,扰动天下,以事戎夷,诚非所以垂恩中国,改元正时,由内及外也。”*范晔:《后汉书》,第875—876,1434,65—66,113,1434页。《后汉书·光武十王列传》:“四年春,车驾近出,观览城第,寻闻当遂校猎河内,苍即上书谏曰:‘臣闻时令,盛春农事,不聚众兴功。传曰:田猎不宿,食饮不享,出入不节,则木不曲直。此失春令者也。’””*范晔:《后汉书》,第875—876,1434,65—66,113,1434页。临湘县扣留王皮的时间是永元十五年(103)闰正月。古书所谓“盛春”、“盛夏”、“盛秋”、“盛冬”,是指正当春令、夏令、秋令、冬令的时候。以“盛夏”为例,仲夏五月、季夏六月固然可以称为“盛夏”,而孟夏四月,同样也可以称为“盛夏”。如《后汉书·光武帝纪》载群臣奏议:“宜因盛夏吉时,定号位,以广藩辅,明亲亲,尊宗庙,重社稷,应古合旧,厌塞众心。臣请大司空上舆地图,太常择吉日,具礼仪。”经光武帝“制曰:可”后,“夏四月戊申,以太牢告祠宗庙。丁巳,使大司空融告庙,封皇子辅为右翊公,英为楚公,阳为东海公,康为济南公,苍为东平公,延为淮阳公,荆为山阳公,衡为临淮公,焉为左翊公,京为琅邪公。””*范晔:《后汉书》,第875—876,1434,65—66,113,1434页。《后汉书·明帝纪》:“夏四月戊子,诏曰:‘昔岁五谷登衍,今兹蚕麦善收,其大赦天下。方盛夏长养之时,荡涤宿恶,以报农功。百姓勉务桑稼,以备灾害。吏敬厥职,无令愆墯。’””*范晔:《后汉书》,第875—876,1434,65—66,113,1434页。既然夏季三月皆可称为“盛夏”,则春季三月想必也都可以称为“盛春”。两汉书称“盛春”的地方,有的只泛言“春”,不易考定为何月。《后汉书·东平宪王苍传》载苍谏书有:“臣闻时令,盛春农事,不聚众兴功。”李贤注引《礼记·月令》曰:“孟春之月,无聚大众,无置城郭。仲春之月,无作大事,以妨农事。””*范晔:《后汉书》,第875—876,1434,65—66,113,1434页。依李贤注,东平王所说的“盛春”似乎包括了孟春和仲春两月。这件木牍的闰正月,时间介于孟春和仲春之间,依汉代人的习惯,自可将其称为“盛春”。总之,长沙太守府将永元十五年闰正月称为“盛春”,合乎当时实际。发掘简报为什么要放弃释“春”这一最容易想到并且也很符合当时表述习惯的答案,而另辟释“卷”这一很不容易理解的新说呢?我们猜测,可能是由于发掘简报的作者对“而盛春佝留皮”一句在牍文中的作用不甚理解。他们可能不太明白,长沙太守府在指责临湘县扣押王皮一事时,为什么要加上“盛春”两字。这牵涉汉代政治与时令的关系,下面不妨稍作介绍。

不少研究者已经注意到,汉代的政治活动在很多方面曾受“理阴阳,顺时令”思想的影响。邢义田先生从汉成帝时期尹湾汉简中的“以春令成户”记载入手,率先对月令与西汉政治的关系进行专门研究*邢义田:《月令与西汉政治——从尹湾集簿中的“以春令成户”说起》,原载《新史学》第9卷第1期,收入氏著《治国安邦:法制、行政与军事》,北京:中华书局,2011年,第125—167页。。后来杨振红女士撰文商榷,邢义田先生又有文章回应*杨振红:《月令与秦汉政治——兼论月令源流》,原载《历史研究》2004年第3期,收入氏著《出土简牍与秦汉社会》,桂林:广西师范大学出版社,2009年,第187—233页。邢义田:《月令与西汉政治再议——对尹湾“春种树”和“以春令成户”的再省思》, 原载《新史学》第16卷第1期,后以《月令与西汉政治——重读尹湾牍“春种树”和“以春令成户”》为题收入氏著《治国安邦:法制、行政与军事》,第168—179页。。两位学者对尹湾汉简“以春令成户”的理解虽有分歧,但对西汉政治曾经受到月令思想的影响,却看法一致。而古代的司法活动,特别是对人命关天的死刑执行时间的安排,也同样受到时令思想的节制和影响。研究法制史的学者对此多有关注,称之为“司法时令制度”*舒国滢、宇培峰:《“司法时令说”及其对中国古代司法制度的影响》,《中国政法大学学报》1996年第4期。金相范:《时令与禁刑》,《唐律与国家社会研究》,台北:五南图书出版股份有限公司,1999年,第473—502页。王凯石:《论中国古代的司法时令制度》,《云南社会科学》2005年第1期。胡兴东:《中国古代死刑行刑时间制度研究》,《云南师范大学学报》2008年第1期。。关于汉代用刑时间与月令学说的关系,近来也已经有多位学者做过专门讨论*[日]影山辉国:《汉代“顺気行罚”考》,《东洋文化研究所纪要》第133册,1997年,第1—32页。孙喆:《略论汉代“秋冬行刑制”及其影响》,《史学月刊》2011年第7期。薛梦潇:《东汉的行刑事时间——以〈月令〉的司法实践为中心》,《魏晋南北朝隋唐史资料》第28辑,2012年,第1—24页。。

大体而言,月令对东汉政治的影响比西汉更为明显*参看徐复观:《两汉思想史》(第二卷),上海:华东师范大学出版社,2001年,第43—48页。杨振红:《月令与秦汉政治》“附笔”,收入氏著《出土简牍与秦汉社会》,第231—233页。。东汉人对以往这一方面的事例和教训,可能印象深刻。如西汉时期的司隶校尉诸葛丰因“春夏系治人”,以致“在位多言其短”,汉元帝因此而将其降职,并下诏斥责其“不顺四时,修法度,专作苛暴,以获虚威”*班固:《汉书》,第3251页。。而王莽春夏斩人*《汉书·王莽传下》:“地皇元年正月乙未,赦天下。下书曰:‘方出军行师,敢有趋讙犯法者,辄论斩,毋须时,尽岁止。’于是春夏斩人都市,百姓震惧,道路以目。”班固:《汉书》,第4158页。,已被东汉人视为新莽灭亡的征兆和原因之一*《后汉书·邓晨列传》:“晨因谓光武曰:‘王莽悖暴,盛夏斩人,此天亡之时也。’”范晔:《后汉书》,第582页。。这些前车之鉴,可能时刻提醒着东汉时期的官僚,施政时不可违逆时令。春季作为四季之首,更是受到东汉统治者的特别重视。从光武帝时起,东汉朝廷每年都要在春季下“宽大之诏”,以倡导顺时行政。《后汉书·侯霸列传》:“每春下宽大之诏,奉四时之令,皆霸所建也。”李贤注:“《月令》春布德行庆,施惠下人,故曰宽大。奉四时谓依月令也。”*范晔:《后汉书》,第902,3102,132—133页。此制延续至建安二十二年方止。《续汉书·礼仪志》:“立春之日,下宽大书曰:‘制诏三公:方春东作,敬始慎微,动作从之。罪非殊死,且勿案验,皆须麦秋。退贪残,进柔良,下当用者,如故事。’”刘昭注:“《月令》曰:‘命相布德和令。’蔡邕曰:‘即此诏之谓也。’《献帝起居注》曰:‘建安二十二年二月壬申,诏书绝,立春宽缓诏书不复行。’”*范晔:《后汉书》,第902,3102,132—133页。东汉时期的太守每年春季都要“行春”,通过颁布春令以劝勉农桑*薛梦潇:《东汉郡守“行春”考》,《中国史研究》2014年第1期。。章帝建初元年的一道诏书,可能大致反映了章、和时期太守“行春”的主要内容:“丙寅,诏曰:‘比年牛多疾疫,垦田减少,谷价颇贵,人以流亡。方春东作,宜及时务。二千石勉劝农桑,弘致劳来。群公庶尹,各推精诚,专急人事。罪非殊死,须立秋案验。有司明慎选举,进柔良,退贪猾,顺时令,理冤狱。五教在宽,帝典所美;恺悌君子,大雅所叹。布告天下,使明知朕意。’”*范晔:《后汉书》,第902,3102,132—133页。可见,太守在颁春和劝农的同时,还要宣讲宽大诏书关于宽缓刑狱、平反冤案和选用贤良循吏等方面的政策。春夏行宽政,春夏不可用刑,在东汉时期已经成了官员们耳熟能详的政治话语。而每年负有“行春”职责,需要向吏民宣讲宽大诏书的郡太守,想必对时令思想更为熟悉,对不合时令或违逆时令的行为也更为敏感。所以,和帝时期的长沙太守或其下属指责临湘县在盛春之月拘留负有运送军粮重任的王皮,非常切合当时的政治语境。长沙太守府以“盛春佝(拘)留皮”指责临湘县,实际是批评临湘县处理此事时没有遵循春令,亦即批评临湘县违反了朝廷宽大诏书的精神。

(二)“伏波营”与武陵郡的郡兵

前面已经提到,“伏波营”是一个军营。从其设有军司马、屯长等官员,并且自称“屯营”,很容易让人想起汉代的驻屯军。东汉初年,伏波将军马援等确实曾率军镇压武陵蛮。研究者已经指出,“伏波营”的得名很可能与此次战争有关。但是《后汉书·南蛮列传》明确记载,建初五年(80)已经“罢武陵屯兵”*范晔:《后汉书》,第2832,2833—2834页。参看上引刘国忠、魏斌文。,而此后多次出现武陵蛮的叛乱,在《后汉书》的记载中都是由武陵郡组织平定的*范晔:《后汉书》,第2832,2833—2834页。参看上引刘国忠、魏斌文。。因此,刘国忠和魏斌先生都认为,和帝时期的“伏波营”应为武陵郡的郡兵。这种看法,目前看来是比较合理的。

“伏波”之名,也见于1987年张家界古人堤出土的东汉简牍。古人堤第10号简牍是一件封检,其正、背面皆有文字。正面的三行文字是:

充长之印

兵曹掾猛使福以邮行

永元元年十二月廿日辛丑起廷

其背面未见照片,从释文看似是分上、下两栏书写,现存文字上栏八行、下栏二行:

(上栏)

黄弩卅三人

雁门士五十三人

中部士卅四人

扬武士卅四人

武威士卅六人

惟管卅三人

(下栏)

伏波卅四人

城中左部卅六人*湖南省文物考古研究所、中国文物研究所:《湖南张家界古人堤遗址与出土简牍概述》,《中国历史文物》2003年第2期。湖南省文物考古研究所、中国文物研究所:《湖南张家界古人堤简牍释文与简注》,《中国历史文物》2003年第2期。

简牍背面所载士兵类别,魏斌先生已经作过分析。他将其中的“伏波”,与上论五一广场所出木牍上的“伏波营”联系起来讨论,指出“骠骑”、“扬武”、“武威”、“伏波”四项与东汉的将军号有关,而“扬武”、“武威”、“伏波”三项,恰与建武二十三年(47)至二十五年(49)讨伐武陵蛮的马成(此时已卸去扬武将军之职)、刘尚、马援三人的将军号对应。如果伏波营是武陵郡的郡兵,则古人堤10号木牍所载和帝永元元年(89)的其他部队,似乎也应当是武陵郡的郡兵。和帝时期的武陵郡领有这么多的军营,这是我们以往完全估计不到的。这只是武陵郡在和帝时期的特殊情况,还是武陵郡的郡兵在整个东汉时期都是如此,一时难以判断。

关于汉代的郡兵,古书记载甚少,具体情况不甚清楚。大家知道,西汉时期在郡国设有都尉府,郡兵应由都尉统领。可是,古书述及郡都尉及县尉的属吏时,没有提到过设有军营或司马、屯长之类军吏的情况。尹湾汉简所见东海郡的吏员设置情况,也是如此。东汉罢省郡都尉以后,郡内军事方面的事务应由郡太守统管。但在当时郡太守的属吏和下属机构中,同样也看不到军营及司马、屯长之类军吏的踪影。这是否意味着,汉代像东海郡这样的内郡本来就不设军营?那么,这些内郡除了设有维持地方治安的武吏以外,是否还配备有更为专门一些的郡兵?如果有的话,这些郡兵是如何管理的?而像武陵郡这样设有军营的郡兵,是否代表了当时边郡的普遍情形?这些都是我们现在尚不明白的地方,需要向大家请教。

【责任编辑:张慕华;责任校对:张慕华,李青果】

2014—12—10

教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET—10—0004)

刘乐贤,首都师范大学历史学院教授、首都文化建设协同创新中心教授(北京 100089)。

H028

A

1000-9639(2015)03-0052-10