红原红色生命的印

文/本刊记者 谢达波

红原红色生命的印

文/本刊记者 谢达波

今年,是中国工农红军长征入川80周年。回顾80年前,我们党、我们军队的苦难与辉煌,让我们肃然起敬;聆听红军长征爬雪山、过草地、趟沼泽的感人故事,让我们精神倍增。当年,藏区牧民为红军当向导,把自己维持生计的青稞、牦牛、熬盐拿出来支援了红军,不少优秀儿女加入了红军队伍;红军走后,又无私照顾红军伤残、养育红军遗孤……毛泽东在延安时期和全国解放后,曾多次高度评价红军长征爬雪山、过草地时藏羌人民的革命业绩,并深情地将其赞誉为中国革命史上特有的“牦牛革命”。

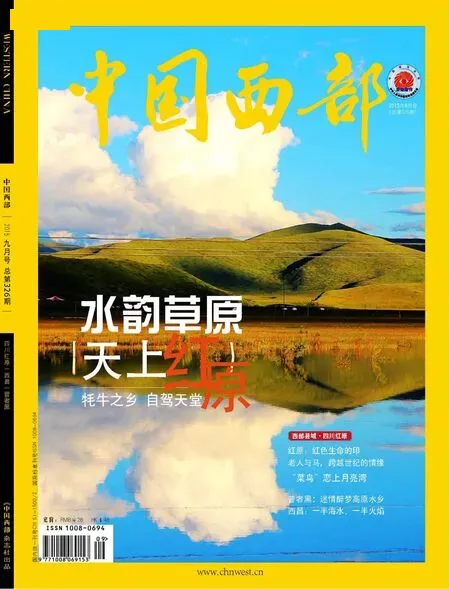

夕阳下的日干乔

1960年,为了纪念红军爬雪山过草地的历史,周恩来总理为新成立的红原题名为红原县,因为它有着“红色”的印迹——这里曾经是红军长征时经过的草地。从此,这片草原与那段红色的历史不可分割。

从成都出发一路北上,沿着蜿蜒曲折的公路,途经都江堰、汶川、米亚罗,穿越数千米的鹧鸪山隧道,我们来到红军长征走过的地方深刻缅怀红军先烈的丰功伟绩。

在这片红色草地上留下了“金色鱼钩”“七根火柴”等动人的故事,留下了亚口夏山红军烈士墓、日干乔大沼泽、色地坝、年朵坝等长征遗址。1935年6月至1936年8月,中国工农红军一方面军、二方面军、四方面军在红原爬雪山、过草地、越沼泽,历时一年零两个月,经历长征中最为艰难的岁月,雪山草地深印着红军足迹,镌刻下中国革命史上那段最为艰难、最为悲壮的征程。

三次翻越大雪山

沿着红军当年走过的崎岖山路,一路跋涉,我们来到了全国海拔最高的红军烈士墓——亚口夏山红军烈士墓。“亚口夏雪山是红军长征途中往返翻越次数最多、海拔最高的一座大雪山。”红原县党史办主任杨文明介绍说。

亚口夏山高耸云天,山势陡峭,沟壑纵横。山上冰雪覆盖,终年不化,冰雪下冰沟、雪坑密布;山顶空气稀薄,天气变化无常,一会儿烈日当头耀眼醒目,一会儿乌云遮天冰雹骤至,一会儿又狂风乍起,冰雪交加,冰崩雪塌,令人胆怯心寒,当地百姓称之为“神山”,敬畏有加,少有人攀爬。

如此复杂的地形和险恶的环境并未能阻止物质匮乏、缺衣少食、身体疲乏的中国工农红军前进的步伐:1935年7月2日,红军第一次翻越这座雪山,由红一方面军一军团和红四方面军三十军各一部组成的北上先头部队,翻越亚口夏雪山;7月9日,中革军委率领红一方面军主力和红四方面军一部翻越此山;1936年7月留驻大、小金川革命根据地的红五军和三十一军九十一师,以及妇女独立团一营、后方特务营、大金省委的机关干部、部分地区武装,由董振堂、罗南辉率领,自绥靖、崇化等地出发,经过马尔康、卓克基、梭磨、马塘第三次翻越亚口夏雪山。

夕阳下的草原骑士

红军克服了重重困难与险阻,以顽强的毅力和大无畏的革命精神,在短短的一年多时间里,连续三次将亚口夏雪山征服,体现了红军将士气吞山河、坚韧不拔、百折不饶、无坚不摧、勇往直前的英雄气概,但是不少红军将士为此献出了年轻的生命,在雪山上留下了他们的铁骨。1952年的7月19日,中国人民解放军黑水剿匪部队西线部队进入亚口夏山,轻骑师一三七团在主营地亚口夏山垭口附近发现了12具排列整齐的遗骨,非常完整,一律头北脚南,间隔相等,骨骸上看不到断裂与枪伤的痕迹,而且在骨架旁还找到了皮带环、铜扣之类的军用品。曾三度翻越此山的中国人民解放军一四一团团长唐成海认为这是17年前长征时红军战士的遗骨,判断这12名战士是个建制班,因缺氧窒息而牺牲,而且判断他们是1936年红二、四方面军在甘孜会师后,北上亚口夏山时牺牲的。随后一三七团官兵收殓红军战士遗骨,造坟立碑,用木板在墓前立一简易墓碑,右边一行是“1935年”,中间一行是“工农红军烈士之墓”,左边一行是“中国工农红军政治部立”。

如今,我们到这里看到的是1982年红原县政府重建的烈士墓,2006年国务院将亚口夏山红军烈士墓列为全国重点文物保护单位,2014年四川省政府将其命名为第三批省级国防教育基地。

艰难趟过险沼泽

红军过草地可以说是一波三折,勇敢的红军越过了亚口夏雪山,等待他们的是看似美丽实则充满危险的草原沼泽。杨文明介绍说:“有一支坚毅的队伍,用自己的脚步,画出了一条红色的飘带,而这条飘带最曲折的地方,就是‘日干乔大沼泽’。”

日干乔大沼泽位于红原县瓦切镇北部,东临松潘县,西连阿坝县,北与若尔盖县接壤,面积约为250万亩,是红二、四方面军左路纵队穿越草地北上的必经之地。这一片茫茫的沼泽地每一寸土地都留下了红军的足迹,了解中国近代史的人都知道,曾经有一支英勇的队伍在这片沼泽地展开了与大自然博斗的悲壮史诗,那就是1935年中国工农红军的长征。1935年,红军长征走过这片既美丽又危险的大草原沼泽,他们为了迅速摆脱敌军,遥望辽阔平坦的大草原,认为可以不绕道山脊而走捷径,直奔草原的腹心地带,陷入了看似平坦却险象丛生的大深渊,数以万计的红军战士陷入了深深的沼泽泥潭。

这片茫茫无际、渺无人烟的草地,除了泥潭密布的沼泽,还有变化无常的天气,被称为“陆地上的死亡之海”,即使是仲夏季节,也时而寒流滚滚,时而暴雨倾盆,狂风、冰雹、风绞雪随时可见。对于长期南北转战的红军,行装早已减少到不能再减少的程度,单薄的衣服破烂不堪,入夜寒流彻骨,将士们即使趟得过大沼泽,也很难再经受住饥寒的吞噬。

为了弘扬长征精神和纪念在穿越大沼泽途中牺牲的红军将士,2003年红原立碑予以纪念。如今,这片红色的沼泽地成为了红原日干乔红军文化旅游区,属全国100个景点红色旅游开发区之一,既是爱国主义教育基地,又是红色经典影视拍摄基地。红原县旅游局工作人员阿茹介绍说:“该旅游区拥有红军长征走过的草地遗址,即世界著名的日干乔大沼泽(湿地),以及安多牧民风情村、瓦切塔林、经幡园、藏獒观赏园、茸塔寺、麦托岗野花观赏区、瓦切鱼垂钓区、群鸟观赏区、野藿香采集地、优质麦洼牦牛繁殖基地、麦洼锅庄发祥地、著名的黄河鱼等,旅游资源优势明显。”

链接

老康玛尔寺遗址

老康玛尔寺位于红原县刷经寺镇老康玛尔村,1935年6月下旬,红一方面军一军团和红色方面军三十军一部分部队经过梭磨、马塘进驻刷经寺的老康玛尔寺,并在老康玛尔寺后山顶修筑碉堡和战壕。8月初,红军左路军部分部队驻刷经寺老康玛尔寺一带。9月中旬,红军左路军从阿坝南下,左路军二纵队及后方机关进驻老康玛尔寺至党坝一带。

龙日坝战斗遗址

1935年7月2日,红一方面军一军团二师六团和五团三营作为进入草地的先头部队,在红原龙日坝曲理坎多附近遭遇阿坝土官、国民党“西北剿匪第一路第五纵队麦桑支队司令”杨俊扎西率领的两千多骑兵袭击,战斗失利。龙日坝战役为后来红军与敌骑兵作战积累了宝贵的经验。

嘎曲兵站遗址

嘎曲临时草原兵站遗址位于红原县邛溪镇热多村附近。1936年7月下旬,红二、四方面军分左、中、右三路纵队,相继进入红原水草地。8月初,根据朱德总司令的指示,红四方面军供给部和三十军一个营共300余人,在阿木柯河种畜场日柯附近的嘎曲渡口一带驻扎,撑起帐篷设立临时兵站,将红四方面军支援和缴获的粮食、牛羊、帐篷统一管理起来,支援殿后的红二方面军穿越草地北上。

安曲镇“甲部热”遗址

“甲部热”遗址位于红原县安曲镇哈拉玛村。1935年8月,红军左路军在朱德、张国焘、刘伯承等率领下,由马塘、卓克基出发经龙日坝、安曲、江茸过草地向阿坝地区开进。红左路军一部途中经过安曲镇的“甲部热”嘎曲渡口,准备渡河筹集粮食,但因河水冰冷、河宽流急,许多红军将士被冲走。1936年7—8月,徐向前率领中路纵队到达阿坝查理寺地区后,在安曲附近渡过嘎曲河,进至红原壤口、龙日坝后改变原计划,到达若尔盖包座地区。

阿木阿“甲奔”遗址

“甲奔”遗址位于红原县阿木乡境内。1936年7月底,红二、四方面军一部从阿坝出发经原阿木柯河种畜场日柯等地出发再渡过嘎曲河进入阿木乡“甲奔”地区,因长途行军,食不饱腹、衣不蔽体,加上这里气候恶劣,海拔高,许多战士因饥饿、伤病、高寒缺氧倒下后再也没有站起来。之后,有当地群众亲眼所见这段路上留下的红军战士遗体。

龙日格玛和“甲隆”遗址

龙日格玛又名“红岩”遗址位于红原县龙日乡格玛村。1936年7月初,红一方面军六团一部沿壤口曲北上探查出草地的路径,经龙日沟,夜晚露宿过龙日格玛,后向龙日坝开进。7月2日,龙日坝遭遇战失利后,红军向西南转移,在龙日格玛留下了数十名伤病员和部分护理人员,还有一些女同志,最终这些战士遭到当地骑兵袭击,英勇牺牲。

“甲隆”遗址位于红原县龙日乡格玛村。1936年7月下旬,红二、四方面军中路纵队从阿坝出发,渡过嘎曲河,进至“甲隆”地区,后经阿木柯河,翻越麦朵岗,穿越色地坝草地,到达若尔盖包座。

(责任编辑/谢达波 设计/赵清)

阿坝州组织干部学习红军精神 摄影/何林隆