秦始皇帝陵K9901陪葬坑新见4号陶俑甲衣渊源考

豆海锋

(西北大学 文化遗产学院, 陕西 西安 710069)

【考古与文物研究】

秦始皇帝陵K9901陪葬坑新见4号陶俑甲衣渊源考

豆海锋

(西北大学 文化遗产学院, 陕西 西安 710069)

秦始皇帝陵K9901陪葬坑新见4号陶俑的着装特征是上身着“泡钉”。将该俑的“泡钉”服饰与以往考古资料进行比较,可以看出此类“泡钉”服饰应是周代一种甲衣,其不仅具有防御作用,亦有一定的装饰性。4号俑着装与同时期陶俑差异较大,所着特殊甲衣凸显了展示与表演的特征。

秦始皇帝陵;K9901陪葬坑;“泡钉”俑,甲衣

秦始皇帝陵K9901陪葬坑位于陵园东南角,距主陵约300米。该坑发现于1999年,当年进行了第一次考古发掘[1](P166-195),之后经2002年、2011—2013年两次发掘,收获颇丰,特别是坑内出土陶俑形态多样,与以往发现的兵马俑有一定差别,研究者多将其称为“百戏俑”。2012年度发掘所见3号过洞西部出土的4号俑,其上身着“泡钉”,与之前所见各类俑上身着装不同,十分特殊,被称为“泡钉俑”[2]。此类陶俑着“泡钉”,其功能如何?是否为“百戏”中的一类特殊服饰?本文拟通过考古所见同类遗存的比较,对4号陶俑“泡钉”服饰的功能及渊源予以讨论。

一、秦始皇帝陵K9901陪葬坑新见4号陶俑概况

4号陶俑出土于K9901陪葬坑,该坑平面为长条形,东西长40米,两侧有斜坡式门道,陪葬坑南北宽12.8~16.7米,距地表深4.6米。该陪葬坑为坑道式地下土木建筑,坑内木结构已被焚烧。南北两壁分别筑构生土二层台,坑内由两道宽1米、高2.55米的东西向隔墙将陪葬坑分为三个过洞,由南向北三个过洞的宽度依次为3.3米、4.0米和3.1米。1999年在K9901陪葬坑的发掘过程中,3号过洞(G3)铺地木上部发现多个残碎陶俑,经拼对复原后所见陶俑服饰较为单纯,一般上身赤裸,下身着裙,包括2012年发掘的3号过洞3号俑。唯有该年度发掘的4号俑上身着衣,与3号过洞其它陶俑有所不同。

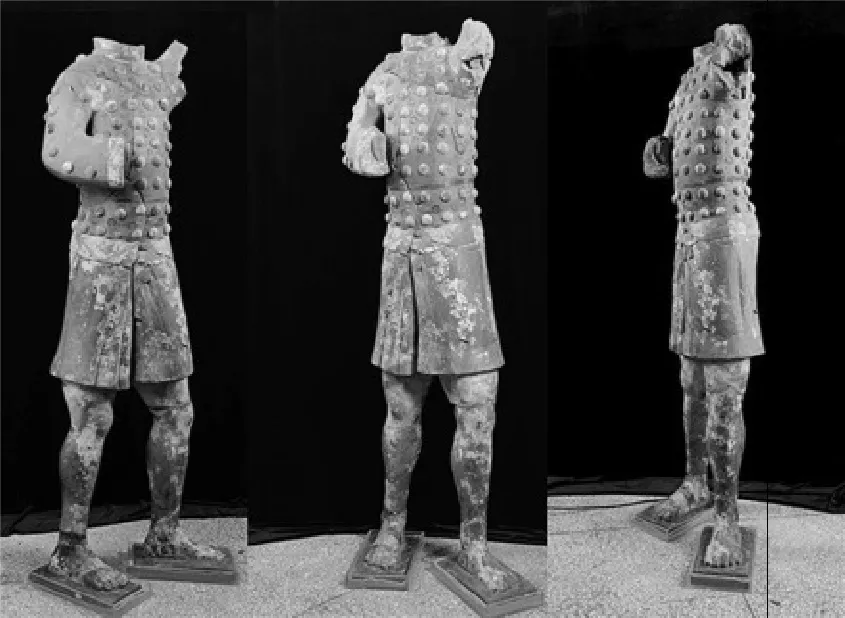

据报道,新发现的4号俑修复后通高1.57米(不含头部),身高1.54米,脚踏板厚0.03米,陶俑呈站立状,身体稍向左侧扭转,左手臂上举,右臂搭于胸前右侧,双腿错开,呈小弓步。上身着衣,下身着裙。上衣由主体及两袖组成,上衣从后背处开合,左侧袵压右侧袵,上衣的肋部饰有一条带子,从肩部向下饰有9列圆形泡饰。下身有腰带及裙。该陶俑除脚踏板外,通体彩绘。上衣彩绘保留为一层紫色,采用平涂方式,有明暗与浓淡之分,上衣的四个圆泡之间绘有八角纹(图1)。

图1 秦始皇帝陵K9901陪葬坑新见4号陶俑

从以上材料可以看出,K9901内未发现与4号俑着装相近者,即与以往该陪葬坑上身赤裸者不同,该件陶俑着有上衣,在衣服主体及两袖上均可见到圆形泡贴敷其上,俑上身涂彩并发现有规律的八角纹,此纹饰应是上衣的装饰花纹,至于上衣材料为何,则不得而知。秦始皇帝陵陪葬坑以往出土的陶俑多为兵马造型,人物形态以兵士形象为多,兵士上身多着甲衣,这一时期的甲衣以片状“鱼鳞甲”连缀而成,以往在始皇帝陵K9801陪葬坑发现有石质甲胄[3](P144-165),K9901陪葬坑内亦发现“鱼鳞甲”衣,而K9901内4号俑上衣所见“泡钉”起到的作用如何?是为了装扮成“戏人”故意滑稽搞怪,还是一种特殊的装束?需要依据相关考古资料进行探讨。

二、周代墓葬中所见的铜泡甲

为了揭示K9901内新见4号陶俑上衣的渊源及其功能,我们试图对以往考古发现进行检索,寻找与其相近的考古遗存予以比较分析。

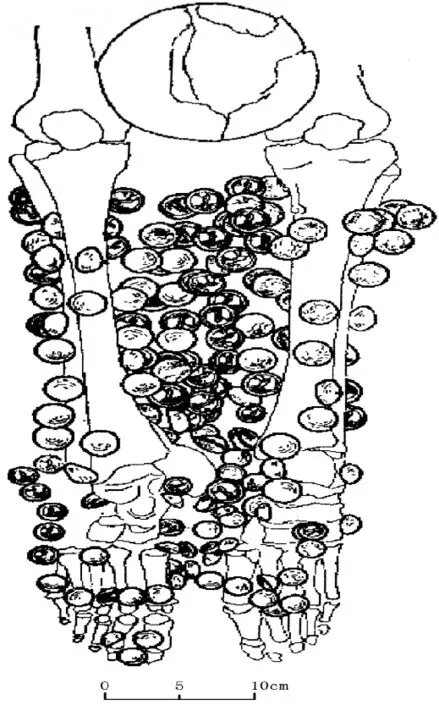

(一)沈阳郑家洼子6512号墓

郑家洼子墓地位于辽宁沈阳市西南,1965年对该墓地第三地点部分墓葬进行了发掘,已发表了南区6512号墓和北区659号墓发掘报告[4]。南区6512号墓葬内人骨腿骨部位发现数量较多的铜泡,其中胫骨周围出土大铜泡124枚,脚骨上出土小铜泡56枚。其中大铜泡直径2.4厘米,小泡饰直径1.7厘米(图2)。所见铜泡形制相同,凸面无纹饰,背面有单钮,出土时排列有序,且有压于骨下者。铜泡下发现黑色有机物腐烂一层,而脚骨上的小铜泡下未见腐殖质。发掘报告推测铜泡组合而成的应是长筒皮靴,镶嵌铜泡则与防护作用有关。发掘者将该墓葬的年代推定为春秋晚期至战国早期。

图2 郑家洼子6512号墓铜泡甲出土位置图

(二)昌平白浮墓地M2

1975年在北京市北郊昌平县白浮村附近发掘了三座保存较好的西周墓[5],其中M2平面为长方形,长3.35米、宽2.5米,墓内发现有木椁,墓内随葬品均置于墓主人头前与椁室内东西两侧。兵器发现较多,放置于墓主两侧。在墓主腿部发现有排列较为整体的小铜泡一堆,组成向外侧放射状。发掘简报认为铜泡之间以皮革或丝织物相联缀,发现时虽多已腐朽,但可以明确此类铜泡应是护腿甲的饰件。该墓主腿部铜泡共有125件,据形态可分为两类:一类正面为球面,背面为凹面,凹面有一横鼻,此类铜泡尺寸大小不一,直径为2.8厘米者有39件,直径为2.1件者有52件。另一类铜泡正面为球面,有宽沿一周,球面中央有小圆凹,背为凹面,有横鼻,直径3.3厘米者21件,直径2.2厘米者13件(见图3)。据发掘简报,该墓地所发掘的M3也出土有大量铜泡,但分布较为零散,故推测此类小型铜泡为护腿甲的饰件。有关白浮M2的年代,报告判断为西周早期。已有学者对该墓的墓主身份和文化属性进行了讨论[6],但值得注意的是,墓主随葬品兵器化程度较高,不仅出土了反映攻击性兵器的青铜戈、剑、矛、戟、刀等,同时也见有防御性的铜胄,墓主小腿部铜泡与皮革缀联而成的护腿甲亦具有防御功能,也就是说,墓主下葬时是全副武装,头戴铜胄,下肢装束护腿甲,身边放置各类兵器,以彰显其生前战功或高贵的社会地位。

图3 白浮M2人骨下肢所见铜泡甲

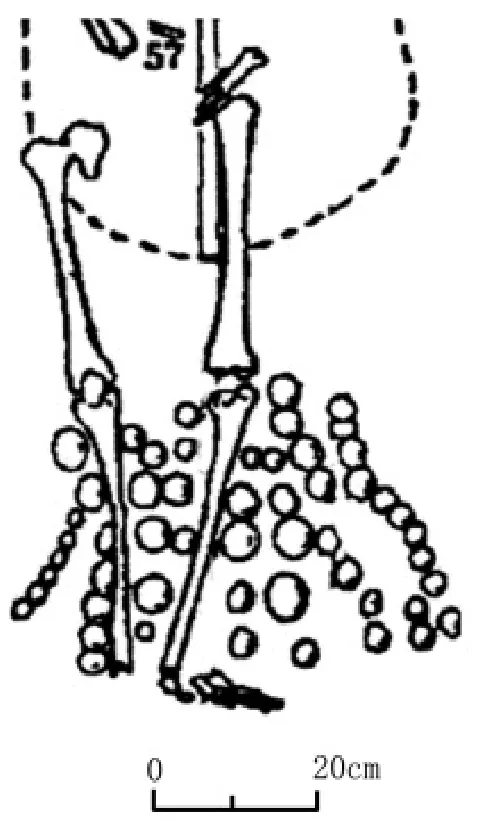

(三)宝鸡竹园沟墓地

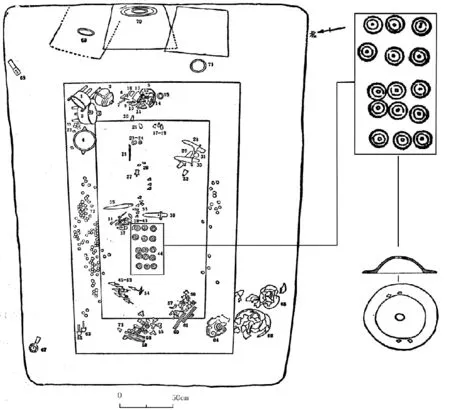

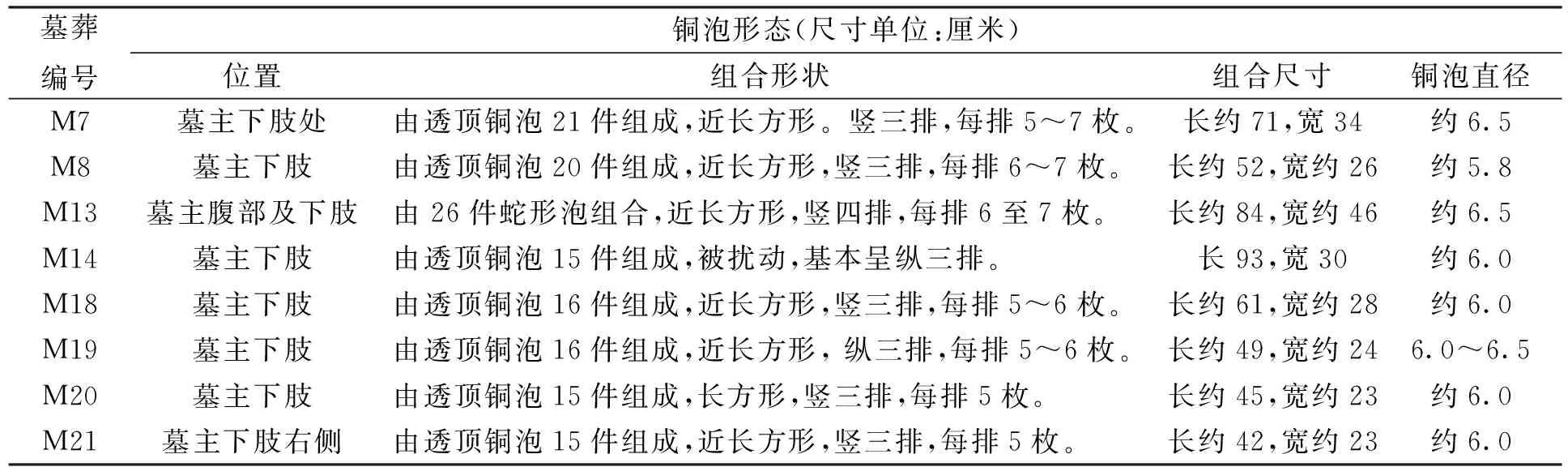

宝鸡竹园沟墓地是宝鸡地区发掘的一处重要的西周时期墓地,出土了大量的青铜礼器、兵器、玉器及陶器[7](P43-269)。发掘报告较为客观地介绍了墓葬内随葬品的摆放位置及出土形态。我们注意到,在竹园沟BZM7、BZM8、BZM13、BZM14、BZM18、BZM19、BZM20(见图4)、ZM21等墓葬棺内人骨腹部、下肢均可见排列有序的圆形铜泡组合,一般为三、四纵列,直径多为6厘米,在铜泡内可见丝织物残留(见下文统计表)。从墓葬等级来看,以上墓葬级别较高,多为一椁一棺,随葬品较为丰富,常见青铜礼器及兵器。值得注意的是,棺内人骨上体多见随葬铜戈、铜剑等兵器,下体为排列组合的铜泡。通过对竹园沟墓葬的观察,我们认为,墓葬内放置有规律的铜泡组合应与白浮M2、郑家洼子M6512所见人骨腿部铜泡具有相同的功能,即有防护作用,应是将铜泡嵌缀于衣物或皮革之上以防御之用。此外,我们也注意到,此类铜泡甲在人骨上身部位很少见到,是否与作战时持盾防御有关,尚待进一步讨论。

除以上发现之外,在甘肃崇信于家湾墓地M60人骨的腰部及下肢部发现30件小铜泡有规律分布,该墓随葬有铜钺、铜戈等兵器[8](P41-22)。墓中铜泡功能应与上文所举三处相似。

上文列举墓葬中所见铜泡甲,时间可从西周延续至东周时期,无论是在关中地区还是北方地区,都有见到利用铜泡甲制成防护用具的做法,一般出于规格较高的墓葬中,且随葬较多兵器,墓主人应是具有一定地位的军事首领。

三、西周时期护甲的种类及铜泡甲来源的推测

图4 竹园沟墓地M20铜泡甲出土位置图

历史文献所见“甲”的记载,多为东周以后,突出铠甲在战争中的重要地位,如《释名·释兵》曰:“甲,似物有孚甲以自卫也,亦曰介,亦曰函,亦曰铠,皆坚重之名也。”《左传·隐公元年》:“大叔完聚,缮甲兵,具卒乘,将袭郑,夫人将启之。”《荀子·王治》:“以不敌之威,辅服人之道,故不战而胜,不攻而得,甲兵不劳而无天下服,是知王道者也。”另《考工记》中有“甲”制作过程的记录。而西周及其之前的甲衣则少见于文献记载,考古发现为我们提供了诸多新的线索。

考古所见商周时期护甲不仅以铜泡制成,亦可见其他不同形式。商代护甲多为皮革制成[9](P3-5),用以保护身体关键部位。到了西周时期,护甲出现了多种形式:一类为模仿皮甲的铜质防护甲,此类铜甲在宝鸡石鼓山西周墓地M1有发现[10],所见形态为筒状,用以防护腿或上肢部位。第二类为条状甲片连缀而成的防护甲,既有铜质亦有骨质,如长安少陵园M141[11](P205-208)、长安普渡村M18[12]见有铜质甲片组合而成的护甲;在扶风北吕墓地ⅣM92[13](P73-74)、上村岭虢国墓地M1767[14](P27)见有骨质长条状甲片组合而成的护甲。第三类即是以铜泡组合缝嵌于衣物之上而成的甲衣,其可起到一定的防护作用,如上文列举的宝鸡竹园沟墓地、昌平白浮墓地、沈阳郑家洼子墓地和崇信于家湾墓地均见有此类泡状护甲。

宝鸡竹园沟墓地可辨识铜泡甲统计

以往对考古出土铜泡甲与铜昜区分较为困难。有学者对铜昜进行过专门研究[15]。通过比较发现,铜昜既有泡状亦有环状。从宝鸡竹园沟墓地诸墓葬中,既可见到排列组合有序的铜甲泡,又可见有器形较大的铜昜置于盾痕之上;一般盾及铜昜多见于棺椁之间,而铜泡甲多见于棺内人骨腹部及下肢,两者有较明显的差异;一般构成铜泡甲的铜泡直径多为4~6厘米,形态多见透顶,近沿部穿孔多有织物残留。因此,可从组合方式、墓葬内摆放位置、尺寸大小等方面对铜昜与铜泡甲进行区分。

追溯铜泡甲的来源,我们将注意力指向北方地区早商时期内蒙古朱开沟墓葬出土的长方形铜泡[16](P275-276)。关于该铜泡的功能,学者有不同的认识。发掘报告认为是死者的头部护牌,有学者认为是盾饰[17](P127-128)。无论朱开沟墓葬所见铜泡的功能是甲泡或盾昜,其防护作用都是毋庸置疑的。从墓葬随葬器物来看,除了铜泡之外,亦发现铜斧、铜戈等青铜武器,充分说明该墓葬具有强烈的武器化倾向。因而,早期铜泡的具体功能尚不明晰,或有一定的装饰作用,同时亦具有一定的防护功能。至周代,以铜泡组合所成的护甲已在多处墓地发现,且这一时期出现了多种护甲形式,甲胄得到了广泛的应用,在战争中发挥着十分重要的作用。

四、K9901陪葬坑新见4号陶俑甲衣功能分析

从上文分析可以得出结论,西周时期所见的铜泡组合为护甲。那么秦始皇帝陵K9901陪葬坑新见4号陶俑上身着装,应为铜泡嵌缀的甲衣。我们注意到4号陶俑着装的一些细节,如上衣从后背处开合,并非左右开袵,上身泡状物纵横分布,其防御功能显而易见。“泡钉”间绘有八角纹,其应是上衣花纹,在上衣外缝缀“泡钉”成为甲衣。检索秦始皇帝陵往年考古发现资料,兵马俑所着甲衣者数量较多,且发现有铠甲坑,此类甲衣多以长条形甲片连缀而成,已经使用较为先进的“鱼鳞甲”连缀方式,即甲片之间相互叠压缀合,犹如“鱼鳞”,其防护功能大大加强。目前来看,关中地区战国至秦代少见泡状护甲,而K9901陪葬坑新见4号俑所穿甲衣与同时期军士甲衣有所不同,前者甲衣防护能力明显弱于后者。4号俑与K9901陪葬坑所见其他赤裸上身陶俑具有相同的表现手法,与用于作战的兵马俑具有明显的功能差异,说明4号陶俑出于K9901“百戏俑”坑实在情理之中。值得注意的是,上文列举的沈阳郑家洼子墓葬发现的铜泡甲年代为春秋晚至战国早期,说明北方民族在东周时期亦使用此种护甲。结合K9901其他陶俑多做表演状态,亦有形象滑稽者,由此可以推论,K9901陪葬坑新见4号俑的穿着并不是当时所流行,其或故意穿着“仿古”甲衣,或模仿穿戴同时期多见于北方族群的泡状甲,而此装束之目的显示,4号陶俑着装具有特殊性,含有浓郁的表演色彩。

五、结 语

通过以上分析可以认为,秦始皇帝陵K9901陪葬坑新见4号陶俑上身所着“泡钉”服饰,在周代墓葬有多处发现,其具有一定的防护作用,应是防御甲衣的一种。由于战国至秦时期中原地区很少见有此类甲衣,多为条状“鱼鳞甲”,而北方地区所见的泡状甲延续时间较长。因而本文推测,K9901陪葬坑新见4号俑的着装并非军士作战之用,其或是对中原西周泡状甲衣的“仿古”,或是对北方族群所延续的泡状甲衣的借鉴。新见4号陶俑着装更多表现出与众不同的表演、展示特征,这正可与K9901陪葬坑为“百戏俑坑”的认识相符合。

[1] 陕西省考古研究所,秦始皇兵马俑博物馆.秦始皇帝陵考古报告(1999)[M].北京:科学出版社,2000.

[2] 付建,张卫星,陈治国.秦始皇帝陵又有新发现[N].中国文物报,2013-10-30(2).

[3] 陕西省考古研究所,秦始皇兵马俑博物馆.秦始皇帝陵园考古报告(1999)[M].北京:科学出版社,2000.

[4] 沈阳故宫博物馆,沈阳市文物管理办公室.沈阳郑家洼子的两座青铜时代墓葬[J].考古学报,1975,(1).

[5] 北京市文物管理处.北京地区的又一重要考古收获——昌平白浮西周木椁墓的新启示[J].考古,1976,(4).

[6] 韩建业.略论北京昌平白浮M2墓主人身份[J].中原文物2011,(4).

[7] 卢连成,胡智生.宝鸡弓鱼国墓地[M].北京:文物出版社,1988.

[8] 甘肃省文物考古研究所.崇信于家湾周墓[M].北京:文物出版社,2009.

[9] 杨鸿.中国古兵器论丛[M].北京:文物出版社,1980.

[10] 石鼓山考古队.陕西宝鸡石鼓山西周墓葬发掘简报[J].文物,2013,(2).

[11] 陕西省考古研究院.少陵园西周墓地[M].北京:科学出版社,2009.

[12] 中国社会科学院考古研究所沣西发掘队.1984年长安普渡村西周墓葬发掘简报[J].考古,1988,(9).

[13] 罗西章.北吕周人墓地[M].西安:西北大学出版社,1995.

[14] 中国科学院考古研究所.上村岭虢国墓地[M].北京:科学出版社,1959.

[15] 曹斌.商周铜昜研究[J].考古与文物,2011,(3).

[16] 内蒙古自治区文物考古研究所,鄂尔多斯博物馆.朱开沟——青铜时代早期遗址发掘[M].北京:文物出版社,2000.

[17] 李刚.中国北方青铜器的欧亚草原文化因素[M].北京:文物出版社,2011.

[责任编辑 刘炜评]

The Origin of the Armor for No.4 Pottery Figurine Newly Discovered from the Burial Pit K9901 in the Cemetery of Emperor Qin

DOU Hai-feng

(SchoolofCulturalHeritage,NorthwestUniversity,Xi′an710069,China)

Bubble-nailed clothing is the outstanding feature of No.4 pottery figurine discovered from the burial pit K9901 of Cemetery of Emperor Qin. Compared with previous ones, it can figure out that this kind of clothing ought to a sort of armor in Zhou Dynasty, which had been applied to defense as well as ornament. Distinct from those of the same age, the armor of this No.4 pottery figurine highlights its function of displaying and performing.

Cemetery of Emperor Qin; Burial pit K9901; bubble-nailed pottery figurine; armor

2014-06-06

国家社科基金青年项目(13CKG011);陕西省教育厅人文社科重点研究基地项目(12JZ046)

豆海锋,男,陕西礼泉人,史学博士,从事考古学研究。

K878.8

A

10.16152/j.cnki.xdxbsk.2015-01-003