背越式跳高起跳、腾空阶段躯干转动技术的运动学分析

郭梁,吴瑛,徐涛

背越式跳高起跳、腾空阶段躯干转动技术的运动学分析

郭梁1,2,吴瑛2,徐涛3

为了探究躯干转动在背越式跳高起跳、腾空阶段的生物力学规律,采用文献资料法、影像分析法、数理统计法等研究方法,对国内9名优秀男子跳高运动员进行运动学分析。研究结果显示:运动员起跳过程中3个时间点躯干纵轴与Y轴的夹角均值分别为(74.8±1.9)°、(81.3±1.9)°、(92.5±2.0)°;躯干三环节与XOY面夹角减小和增加的顺序(由快到慢)是:胸部段>腹部段>髋部段。研究认为:起跳离地瞬间适宜的躯干纵轴外倾角度(92°左右)除了可以避免身体碰触横杆和提高身体垂直速度外,还可以使身体获得足够的翻转角动量;在起跳和腾空过杆过程中,肩部发挥了引领作用。

背越式跳高;躯干转动;起跳;角度;背弓

身体转动对背越式跳高运动起跳和过杆至关重要[1]。而躯干作为身体的核心部位对身体转动具有决定性的作用。背越式跳高躯干转动由“旋转”(围绕身体的纵轴转动,即运动员的身体背部转向横杆)和“翻转”(围绕身体的横轴转动,即是双肩向下,双膝向上)组成。本研究对运动员躯干转动进行运动学分析,为背越式跳高教学和训练提供科学依据,对中国田径项目的发展具有深刻的实践意义。

1 对象与方法

1.1 对象

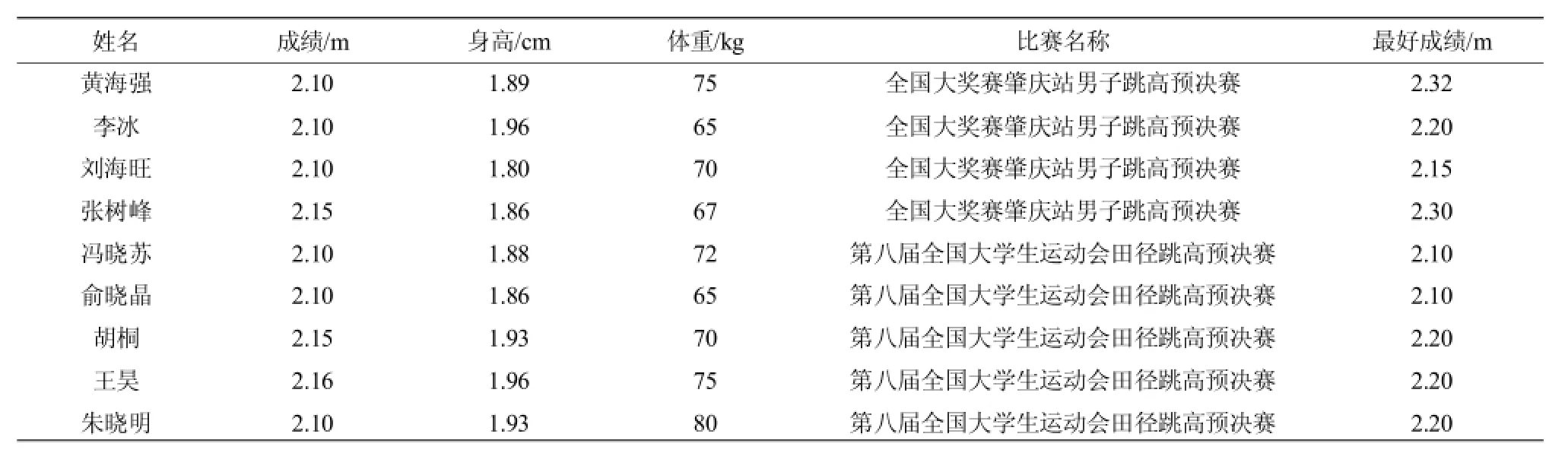

以2007年全国田径大奖赛男子跳高决赛的4名运动员和第八届全国大学生运动会的5名运动员为研究对象。9名运动员(表1),有一人(黄海强)是右脚起跳,其他人都为左脚起跳,并对他们比赛中最好成绩的一次试跳进行影像解析处理,9名运动员的最好成绩都在2.10 m(包括2.10m)以上。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

本研究从中国期刊网上搜索查寻了13种体育类核心期刊、中国期刊全文数据库以及中国优秀博硕士学位论文全文数据库中有关跳水技术训练与技术分析的文献五十余篇,并进行了分析研究。

1.2.2 影像分析法

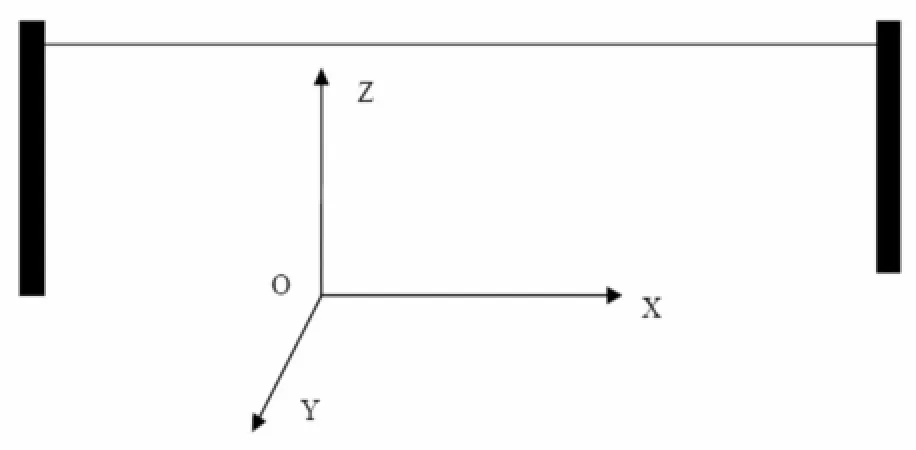

采用两台SONZ DSR-PD190P常速摄像机(50 Hz)对运动员起跳和过杆动作进行现场拍摄。两台机分别从横杆的正前面和侧面对运动员进行定点定焦拍摄。两机主光轴离地面1.3 m,拍摄距离位于正面的摄像机大约在20 m左右,侧面约为15 m左右,两机主光轴所形成的夹角约为80°。采用爱捷三维标定框架(24个控制球)进行标定,比赛前后拍摄框架。拍摄时,使运动员的整个动作范围位于框架标定范围内。使用APAS软件和汉纳范人体模型对图像进行解析,原始数据平滑处理采用低通滤波平滑方法,经验证截断频率选择8.0 Hz。三维标定框架摆放如图1,三维坐标中X轴与跳高横杆方向平行。

表1 男子背越式跳高运动员基本情况TableⅠBasic Information of the Subjects

图1 三维框架的方向坐标Figure 1 Direction Coordinate of the 3D Framework

1.2.3 数理统计法

对所收集的文献数据和解析数据运用M icrosoft O ffice Excel 2007进行数据统计处理。

2 结果与分析

把起跳脚着地瞬间定义为零时刻,把背越式跳高起跳阶段和腾空阶段共分为7个时相和6个阶段:7个时相分别为T1(起跳脚着地瞬间)、T2(起跳脚最大缓冲瞬间即起跳腿膝角达到最小时刻)、T3(起跳脚离地瞬间)、T4(头最高点)、T5(肩最高点)、T6(髋最高点)、T7(膝最高点)。T1~T3属于起跳阶段;T3~T7属于腾空阶段。头最高点时相是指头顶点处于最高点时的时刻,关节(肩、髋、膝)最高点时相是除了黄海强以右侧关节点以外都是以左侧关节点到最高点时刻为准。

通过躯干纵轴与3个坐标轴的夹角、躯干三部段与水平面的夹角变化来反映运动员在起跳和腾空阶段躯干转动情况[6]。躯干三部段分别为:第七颈椎至第七胸椎段,简称躯干胸部段;第七胸椎至肚脐,简称躯干腹部段;肚脐至耻骨联合段,简称躯干腰部段。躯干三部段的角度变化主要反映其3个部位的相对转动问题,而躯干纵轴的角度变化主要反映躯干作为一个整体在三维空间的转动问题。

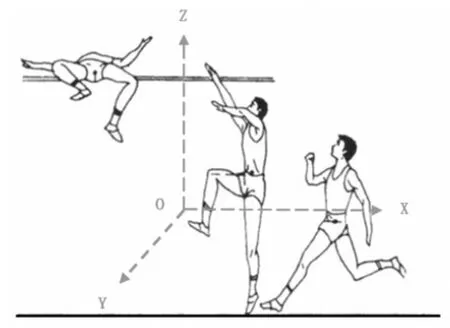

2.1 躯干纵轴在三维空间转动

如图2所示,头最高点前,采用躯干纵轴与X轴的夹角反映前后翻转情况,与Y轴的夹角反映内外翻转情况。头最高点后,采用躯干纵轴与X轴的夹角反映前后翻转情况,与Z轴的夹角反映上下翻转情况。

图2 三维坐标系与人体运动关系图Figure 2 Correlation betw een 3D Coordinate System and Human Body Movement

2.1.1 起跳阶段躯干纵轴在三维空间转动

表2显示,运动员在起跳脚着地瞬间、起跳腿膝最大缓冲、起跳脚离地瞬间躯干纵轴与X轴的夹角均值分别为(83.7±4.0)°、(81.0±2.2)°、(83.4±4.2)°。说明起跳阶段,起跳脚着地后躯干先向后倾斜,然后在起跳离地瞬间恢复到之前与X轴的角度。主要是由于运动员在起跳脚着地初期,身体重心留在了后面,所以造成了身体躯干的后倾。后倾的幅度与最后一步步长有关,一定的后倾角度一方面有利于降低身体重心,从而增加起跳的工作距离,另一方面可以保持身体与横杆的合理距离,从而避免起跳时身体过早倒向横杆。而胡桐躯干纵轴与X轴夹角达到了92.5°,对其是一个不利的动作。

表2 运动员起跳阶段躯干纵轴分别与X轴、Y轴、Z轴夹角一览表(单位:°)TableⅡ Angles between the Trunk Longitudinal Axis and X Axis,Y Axis and Z Axis during Take-off

运动员起跳过程中3个时间点躯干纵轴与Y轴的夹角均值分别为(74.8±1.9)°、(81.3±1.9)°、(92.5±2.0)°。结合运动员动作视频,发现起跳阶段运动员躯干做“内倾-垂直-外倾”运动。如前所述,一定的内倾角度可以起到降低重心和保持身体与横杆的合理距离的作用。起跳过程作为一个以脚支撑点为支点的、由内向外的旋转运动,“其所产生的法向加速度可以加大支撑点的压力,增加起跳效果,所产生的切向加速度有助于向横杆方向的运动。这些是身体起跳后由垂直转为水平的主要动力”[2]。另外,起跳离地瞬间躯干纵轴与Y轴夹角均值超过了90°。起跳离地瞬间,躯干向横杆倾斜(外倾)过大,易导致身体碰触横杆,同时不利于垂直速度的提高;躯干向横杆倾斜过小,身体获得的翻转角动量不足,很难完成在“翻越横杆”的动作。建议运动员起跳离地瞬间躯干纵轴外倾角度在92°左右。

运动员起跳过程中3个时间点躯干纵轴与Z轴的夹角均值分别为(16.9±2.3)°、(12.5±1.9)°、(8.4±2.2)°。说明运动员躯干在起跳过程中由向内、向后倾斜逐渐转为垂直,甚至向外倾斜,这个动作有利于运动员在起跳阶段向上的蹬伸力更多地作用于重心,从而做到正心用力。朱晓明在起跳离地瞬间躯干中间轴与Z轴夹角角度最小为4.4°,其次张树峰、王昊、分别为7.6°、7.0°、8.3°,都低于平均值,表明这些运动员在起跳阶段较好地做到了正心用力。2.1.2腾空阶段躯干纵轴在三维空间转动

9名运动员在腾空阶段头最高点时刻、肩最高点时刻、髋最高点时刻、膝最高点时刻躯干纵轴与X轴的夹角均值分别是(77.0±6.8)°、(78.6±12.1)°、(92.1±15.5)°、(100.9±13.8)°(见表3)。结合表2与图2数据,运动员在起跳脚离地后,躯干纵轴与X轴的夹角有一个小幅度的降低,然后再逐渐升高。也就是说运动员在起跳脚离地后,身体向后倾斜一定角度后,才转为向前倾斜。但是张树峰没有表现出这样的特点,张的角度一直在增加。在起跳阶段,人体运动的实质是通过助跑获得的动能与肌肉弹性能之间的相互转换,并以获得最大的垂直速度和保持适宜的X、Y轴方向的速度为目的[3]。运动员起跳离地后的适度后倾有利于身体水平速度向垂直速度的转化,但是过度的后倾则适得其反,建议运动员在起跳离地瞬间躯干纵轴与X轴夹角在80~85°之间,起跳离地后控制后仰的幅度。9名运动员在腾空阶段肩最高点时刻、髋最高点时刻、膝最高点时刻躯干纵轴与X轴的夹角均值的标准差都比较大,说明个体之间差异较大,没有表现出一致性的规律。单从运动员个体数据来看,除刘海旺外,其他运动员在肩最高点过后,与X轴的夹角都在增加,说明人体一直在前翻。

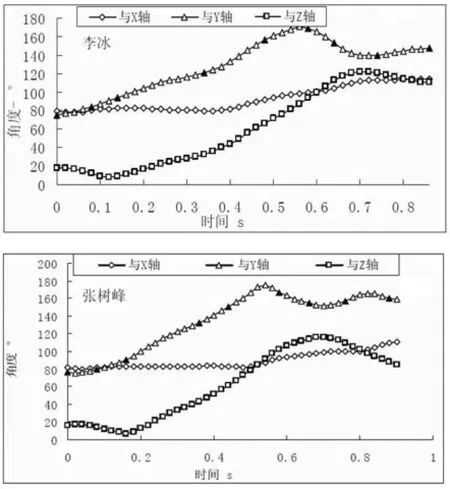

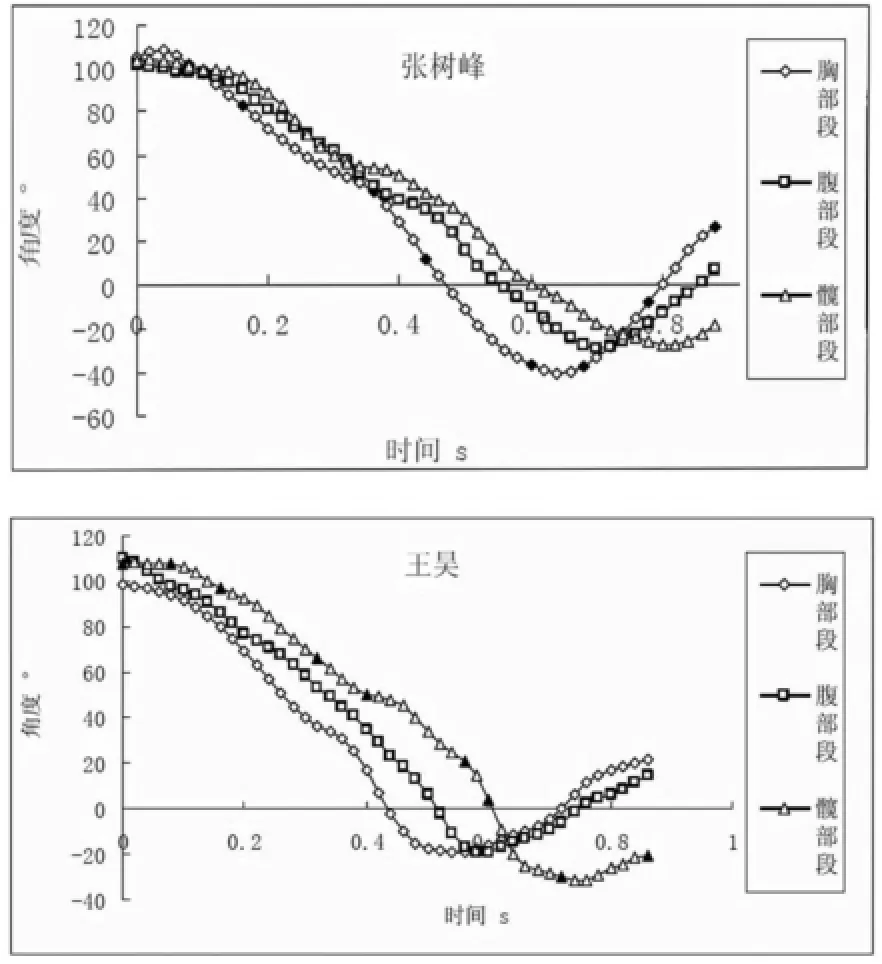

为了详细观察运动员在起跳、腾空阶段躯干转动技术的特点,图3、图4给出了两名运动员“躯干纵轴与X轴、Y轴、Z轴夹角-时间曲线”和“躯干胸部段、腹部段、髋部段与XOY面夹角-时间曲线”,来阐述9名运动员躯干转动的共同特征。图3中“躯干纵轴与X轴夹角-时间曲线”开始是一条直线,在肩到最高点之后不断上升,有些运动员会在头最高点之后开始不断上升,表明躯干在肩最高点或头最高点时刻围绕横杆在XOZ面内做逆时针旋转;“躯干纵轴与Z轴夹角-时间曲线”呈现平躺的“S”形状,曲线在起跳阶段有稍微下降,这主要是因为躯干由向内倾斜向XOZ面靠近。在起跳离地后向外远离XOZ面,所以夹角有较大幅度上升,大多数运动员角度曲线在髋最高点时刻上升到最高点,之后不断下降。后期的下降主要是由于髋到最高点之后为了使膝上抬得更高,髋部会补偿性地迅速降低,从而导致角度减小。起跳离地后,躯干开始向横杆倾斜,即躯干围绕横杆在YOZ面内顺时针旋转,在髋到最高点之后,上体回屈,躯干围绕横杆在YOZ面内逆时针旋转。表3显示,9名运动员躯干纵轴在肩最高点、髋关节最高点和膝最高点与Z轴夹角均值分别为(58.4±2.8)°、(105.1±10.6)°、(106.6±14.5)°,从肩最高点到髋最高点角度变化很大,说明运动员在肩到最高点后,肩部迅速下沉,身体上部(躯干)向下翻转,使躯干纵轴与Z轴夹角迅速增大。根据角动量守恒定律,人体上部向下翻转可引起人体下部(下肢)的向下翻转,从而保持人体总角动量不变,这个过程也是运动员背弓形成的过程。九名运动员躯干纵轴在髋最高点和膝最高点与Z轴夹角均值都大于90°,说明运动员此阶段拉背弓过杆时躯干已经向下倾斜。在髋关节最高点附近,运动员躯干纵轴与Z轴夹角越大,越有利于增加背弓曲度和提高越过横杆的高度。黄海强、刘海旺、朱晓明3人在肩最高点到髋最高点角度变化不大,而且在髋关节最高点与Z轴夹角都低于100°,特别是黄海强低于90°,是个不利的动作。“躯干纵轴与Y轴夹角-时间曲线”从起跳脚着地开始就不断增大,在“髋关节最高点-膝最高点”时间附近上升到最高点,然后下落。

图3 两名运动员躯干纵轴与X轴、Y轴、Z轴夹角变化图Figure 3 Changes of the Angles between Trunk Longitudinal Axis and X Axis,Y Axis and Z Axis of the Two High Jumpers

2.2 躯干三环节的转动问题

运动员躯干胸部段、腹部段、髋部段三环节主要在垂直方向上做旋转运动,所以本研究主要采用躯干三环节与水平面(XOY面)夹角(即三环节中间轴与其在水平面投影线的夹角)来反映躯干三环节的转动情况。

图4 两名运动员躯干胸部段、腹部段、髋部段与XOY面夹角变化图Figure 4 Changes of the Angles betw een XOY Plane and the Trunk Parts of Chest,Abdomen and Hip of the Two High Jumpers

观察两名运动员躯干胸部段、腹部段、髋部段与XOY面“夹角-时间”曲线(见图4),运动员起跳脚着地后,躯干三环节与XOY面的夹角不断减小,直到夹角变为负值,持续一段时间后上升。三夹角在90°(身体与地面垂直位置)之前,是由身体向后、向内倾斜变为垂直的阶段,该阶段角度-时间曲线坡度较缓,而且曲线聚集在一起,说明前期躯干三环节与XOY面夹角相差较小,角速度较低。三夹角在90°之后,是身体由垂直位向外、向前翻转阶段,该阶段角度-时间曲线坡度变陡,曲线开始分离,说明躯干三环节与XOY面夹角速度增加、差距增大。从整条曲线的变化趋势上来看,夹角减小时,三环节由快到慢的顺序是:胸部段>腹部段>髋部段;夹角增加时,三环节由快到慢的顺序也是:胸部段>腹部段>髋部段,也就是说胸部段与XOY面夹角下降时最快,上升时也最快。说明在起跳和腾空过杆过程中,肩部发挥了引领作用,特别是在背弓形成阶段,头部的后仰,有效促进了肩部的“下沉”,从而加大了胸部段下降的角速度。

角度-时间曲线后期变为负值,说明三部段由向上倾斜变为了向下倾斜。这主要是在背弓形成阶段,头部的后仰,有效促进了肩部的“下沉”,从而引领三部段向下倾斜造成的。

角度-时间曲线下降到最低点后转为上升,该阶段位于髋最高点与膝最高点之间。肩部的下沉(胸部段)使髋关节高度上升到最高点后,胸部段、腹部段开始回屈,根据角动量守恒定律,该动作可使腿部前屈,从而提高膝关节的高度。

3 结论与建议

3.1 起跳离地瞬间,躯干向横杆倾斜(外倾)过大,易导致身体碰触横杆,同时不利于垂直速度的提高;躯干向横杆倾斜过小,躯干获得的翻转角动量不足,很难完成“翻越横杆”的动作。建议运动员起跳离地瞬间身体外倾角度在92°左右。

3.2 运动员起跳离地后的适度后倾有利于身体水平速度向垂直速度的转化,但是过度的后倾则适得其反,建议运动员在起跳离地瞬间躯干纵轴与X轴夹角在80~85°之间,起跳离地后控制后仰的幅度。

3.3 在髋关节最高点附近,运动员躯干纵轴与Z轴夹角越大,越有利于增加背弓曲度和提高越过横杆的高度。

3.4 在起跳和腾空过杆过程中,肩部发挥了引领作用。在背弓形成阶段,头部的后仰,有效促进了肩部的“下沉”,从而加大了胸部段下降的角速度。最大背弓后,胸部段、腹部段回屈,能有效促进腿部前屈,从而提高膝关节的高度。

[1]吕季东,龙跃玉,刘鹏.我国优秀男子跳高运动员起跳力量特征研究[J].上海体育学院学报,2005(05):52-56.

[2]张向群.论我国跳高运动员快速力量发展的原则.武汉体育学院学报[J].2001(06):74-75.

[3]王倩,黄伟兰,左斌.女子背越式跳高起跳和腾空阶段的速度特征[J].北京体育大学学报,2000,23(1):105-107.

[4]林明.现代背越式跳高技术训练探析——从运动学视角论技术整合因素的效应[J].西安体育学院学报,2008(03):77-80.

[5]王琨,王慧,刘秀峰.中国与世界优秀女子跳高运动员起跳技术生物力学对比分析[J].中国体育科技,2000(05):18-20.

[6]罗跃兵,胡爱武.论跳高运动员起跳腿肌肉的工作能力及其训练方法[J].武汉体育学院学报,2003(01):70-71.

[7]罗跃兵.论背越式跳高摆动腿动作的技术原理[J].武汉体育学院学报.2002(01):74-75.

[8]郭梁,于超.女子撑竿跳高起跳、撑竿技术的生物力学特征[J].福建体育科技,2014(04):31-34.

[9]钱竞光,蔡国钧,戴玉生,陈钟元.第11届亚运会田径跳高生物力学测试报告及其我国参赛选手技术诊断[J].体育与科学,1992(03):14-19.

[10]郭梁.立定跳板跳水起跳技术的运动生物力学分析[J].广州体育学院学报.2014(04):77-80.

[11]黄毅,刘学贞,袁作生.我国优秀青年男子跳高运动员助跑最后阶段与起跳技术分析[J].北京体育大学学报,2007(03): 423-425.

[12]Sung,Rak-Jun.(2005).The Structures and Effects of the Fosbury Flop Routines Program for the High Jumpers in Highschool [J].Korea Sport Research,16(4):19-26.

[13]Sung,Rak-Jun.(2003).Mechanical principles and motions for increasing the heightof Fosbury flop[J].Korean Journal of Sport Biomechanics,13(3):1-14.

(责任编辑:何聪)

Kinematic Analysis of Trunk Rotation during Take-off and Flight Phase of Fosbury Flop

GUO Liang,WU Ying,XU Tao

(Center for Scientific Research of Guangzhou Sport University,Guangzhou 510500,China)

In order to probe into the kinematic law of trunk rotation in take-off and flight phase of back flop and by themeans of literature study,video analysis and statistics,the authorsmade a kinematic analysis of the 9 elite Chinesemale high jumpers.The result shows that the average value of the angle between the longitudinal axis and Y axis of trunk is(74.8±1.9)°,(81.3±1.9)°and(92.5±2.0)°respectively at the three time points during the take-off of athletes.The sequence of the decrease and increase of the angle of the three parts of body and XOY plane(from fast to slow)is chest>abdomen>hip.The conclusion of the study is that the proper angle of trunk longitudinal axis extroversion(approximately 92°)at the instant of take-off may help body avoid touching the bar and accelerate the vertical speed of body.Besides,it help body obtain enough angularmomentum.In the course of take-off and clearing the bar,the partof shoulder exerts the role of guidance.

Fosbury Flop;trunk rotation;take-off;angle;arucsdorsalis

G808

A

1006-1207(2015)05-0071-05

2015-01-15

广东省创新强校项目(2014KQNCX144);广东省体育局项目(GDSS2014180)

郭梁,男,助理研究员,在读博士。主要研究方向:运动生物力学。

1.广州体育学院科学实验中心,广州 510500;2.上海体育学院体育教育训练学院,上海 200438;3.广州体育学院研究生部,广州 510500