鲁尔福的生死场

老四

马尔克斯的“救命恩人”

“雷德里亚神父很多年后将会回忆起那个夜晚的情景。在那天夜里,硬邦邦的床使他难以入眠,迫使他走出家门。米盖尔·巴拉莫就是在那夜晚死去的。”

《佩德罗·巴拉莫》的故事在意念中流淌,突然间,一个熟悉的句式闯入我的眼睛。多年前,当马尔克斯被这句话俘获的时候,他的身心该是何等沸腾?

1961年7月2日,仿佛是一种宿命,海明威饮弹自杀的同一天,32岁的文艺青年马尔克斯漂泊至墨西哥。此时他的孩子还小,婴儿床边,他在狭小的空间里写作。之前他写了5本书,不甚出名,当然,他并不追求出名,却陷入了写作的虚无,“我觉得自己进了一条死胡同,……我不认为我已才尽。我还有很多书未写,但我找不到一种既有说服力又有诗意的写作方式”。每个青年作家几乎都会遇到的自我怀疑,让他几乎陷入绝境。

应该是第二年初,一个人的出现彻底拯救了他——

他获得了一本从未听说过的墨西哥作家胡安·鲁尔福的书《佩德罗·巴拉莫》。那天晚上,他把书读了两遍才睡下。后来他回忆道:“自从大约十年前的那个奇妙夜晚,我在波哥大一间阴森的学生公寓里读了卡夫卡的《变形记》后,再没有这么激动过。”卡夫卡和鲁尔福彻底改变了文艺青年马尔克斯。

作家余华将马尔克斯那个不眠之夜称为“文学里最为动人的相遇”,一如那些同样宽广的灵魂的相遇:萨特在巴黎公园的椅子上为“卡夫卡”这个名字的古怪拼写感到好笑,可当他读完卡夫卡的作品以后,他就只能去讥笑自己了。而我则想起了川端康成之于莫言,《雪国》与《白狗秋千架》的缠绵;上世纪90年代,黄河口沼泽地里前路迷茫的青年房伟,第一次遭遇王小波——灵魂的改变需要另一个灵魂的介入,仪式感加重了那种相遇的分量。

“眩晕”使马尔克斯整段背诵《佩德罗·巴拉莫》,以至于全书背诵,且能倒背,不出大错,他能说出每个故事在书的哪一页上,熟悉任何人物的任何特点。

又过了5年,旷世之作《百年孤独》问世,我们记住了经典开头:“多年以后,面对行刑队,奥雷里亚诺·布恩迪亚上校将会回想起父亲带他去见识冰块的那个遥远的下午。”当马尔克斯提笔写作的时候,他的头顶是否萦绕着鲁尔福的光环?

我甚至发现,就连后来的《霍乱时期的爱情》,也有着《佩德罗·巴拉莫》中佩德罗与苏萨娜畸形的爱的影子。

卡夫卡之后最伟大的“创新者”

用马尔克斯来衬托鲁尔福的“英名”,实在是显得滑稽,因为鲁尔福本身就具备大师的一切素质。每个进入《佩德罗·巴拉莫》的人,似乎都会在一头雾水中体味出超现实的魔力。

小说情节简单而又复杂:母亲死后,胡安·普雷西亚多去寻找父亲,那个好像叫佩德罗·巴拉莫的人,他到了科马拉村——带着母亲的眼睛,那双眼睛会看到“碧绿的平原上铺着一块块金黄色的成熟了的玉米地。到了夜里,月光下土地呈银白色”。可是当他到达,科马拉已是一派萧索,“冷冷清清,空无一人,仿佛被人们遗弃了一般”。

赶驴人告诉他,父亲佩德罗已去世多年,赶驴人自己也是佩德罗的儿子。胡安开始了他的寻找,遇到爱杜薇海斯太太,太太告诉他,赶驴人早已经去世了。此后的日子,胡安遇到了更多的人,逐渐发现,他们全都是游荡在村子里的鬼魂——没人为他们超度,魂灵升入不了天堂,只得整日在村子里游荡。科马拉的故事在鬼魂们的叙述里逐渐完整了起来,一切故事指向佩德罗·巴拉莫。

最后,胡安也变成了一个游荡在村子里的鬼魂——这原来是一个死亡的村子,所有的故事和交谈都在鬼魂之间展开。作者鲁尔福对此沾沾自喜:“小说一开始就是死人讲故事。他一开始讲自己的故事时就是个死人。听故事的人也是个死人。是一种死人之间的对话。村庄也是死去的村庄。”

即使成为鬼魂,胡安也只是从一系列鬼魂那里听说父亲的故事,他最终也没找到父亲的鬼魂。

叙述中的佩德罗·巴拉莫无处不在,是本书的天然主角:童年历经苦难,后来靠巧取豪夺成为半月庄庄主,科马拉的统治者。他无恶不作,烧杀淫掠,蹂躏了一个又一个女性,设计陷阱陷害革命者。村人有的死了,有的逃往他乡。然而,17岁的儿子米盖尔因马失前蹄毙命,给他以沉重打击。另一个打击来源于苏萨娜,他唯一爱过的女人。两人原本青梅竹马,苏萨娜后来结婚,不久守寡,被自己的父亲奸污。多年后,佩德罗杀死了苏萨娜的父亲,把她接到身边。据马尔克斯考证,此时的苏萨娜已经62岁,疯了,不久病死。佩德罗永远不知道妻子的内心世界,当她死后,他对一切失去了兴趣,每天看着她去墓地的那条路,心如死灰,终于,他的“身子像一堆乱石一样慢慢僵硬了”。

1912年,卡夫卡创作出《变形记》;1955年,鲁尔福完成《佩德罗·巴拉莫》。“一天早晨,格里高尔·萨姆沙从不安的睡梦中醒来,发现自己躺在床上变成了一只巨大的甲虫。”卡夫卡只用一句话便颠覆了小说几百上千年的现实主义传统。鲁尔福比卡夫卡走得更远,他颠覆了卡夫卡既定的人和甲虫的界限——生死无限,人鬼相容。没有时间、没有顺序、没有生死,小说消融了我们几乎所有的阅读经验。

隐者鲁尔福与“被遗弃的村庄”

写到此处,我终于可以写一写胡安·鲁尔福本人——以上所有文字的起点和终点。

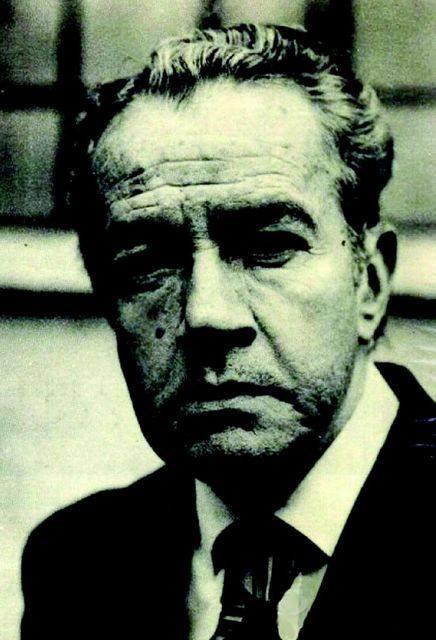

显而易见,这是一个被遮蔽的大师,简短介绍如下:

胡安·鲁尔福(1918-1986),墨西哥小说家,出生于墨西哥农村,在孤儿院长大,曾创作一系列短篇小说,于1953年以《燃烧的原野》为题结集出版。1955年,中篇小说《佩德罗·巴拉莫》出版后,一度乏人问津,有人认为它“写得很好”,也有人认为它是“一堆垃圾”。鲁尔福安静地面对这一切,安心做他的汽车轮胎推销员。几年后,小说开始火爆,他却从此不再写任何小说。

当马尔克斯、大江健三郎这些后世的大师对他顶礼膜拜的时候,文学之于他,已是遥远的往事,“挥一挥衣袖,不带走一片云彩”。他似乎更爱摄影,和小说一样,他把相机对准墨西哥农村“淳朴而忧伤”的画面。

可见,鲁尔福本人就是一个游荡于文学世界的灵魂。

退隐江湖的鲁尔福看到了文坛的轰响,淡淡一笑:“在墨西哥的最后几年,我感到有点孤独,有点离群。几代新作家占据了一切,甚至出现了‘职业作家必须用的一种时髦的写作方式。……不是我辍笔不写作了,我仍在写我没有完成的东西。”

鲁尔福的所有作品对准墨西哥农村,但他又好像写的是中国的土地。他说:“当我回到童年时代的村庄时,我看到的是一个被遗弃的村子,一个鬼魂的村子。在墨西哥,有许多被遗弃的村庄。于是我头脑里便产生了创作《佩德罗·帕拉莫》的念头。”是的,我们产生了共鸣,东方的这片土地上有着更为广大的“被遗弃的村庄”。

不只是村庄,被遗弃的还有诸多的传统,我们的过去,土地上生长的万物。鲁尔福超越国界,也写出了我们这片土地上的贫穷与贪婪、爱与背叛、荒谬与现实。一切映照在面前,就是我们惴惴不安的这片土地。

对于村庄,鲁尔福保持沉默,把文字的可能性交给时间,交给读者。所以我们看到了一个没有任何头绪的小说,一个彻底颠覆的世界。

以荒谬来应对荒谬,以灵魂来应对死亡。对于人类在死亡面前的恐惧,鲁尔福提供了一把钥匙,叩开心灵世界,模糊生死界限。似乎,这也是抵达当代诸多荒谬与无意义的一个捷径。