中日媒体报道与国民好感度的分析和建议

缪晓阳

2014年9月9日,由中国日报社和日本言论NPO共同实施的一年一度“中日关系舆论调查”结果在东京发布。调查结果显示,两国公众继续看重中日关系,但对两国关系现状认可度达近十年最低。其中,对中国抱有不好印象的日本人达到了93%。该调查从2005年起开始实施,本次调查是第十次。尽管上述民调结果发自小部分群体,难以代表日本国民总体意愿,但其结果及成因值得我们重视和思考。

此外,据日本内阁府2014年12月20日公布的“外交舆论调查”结果显示,日本民众对中韩两国“无亲近感”比例,上升至该项调查进行40年以来最高。其中对中国“无亲近感”的受访者比例为83.1%,比去年增加2.4%。相当于中国国务院办公厅的日本内阁府自1975年开始每年实施此项调查。

“为何九成日本人对中国无好感?”针对这个问题,笔者2015年1月至5月在日本法政大学国际日本学研究所研修期间,在分析了两个调查报告的基础上,收集了日本媒体近期的涉华报道,采访了有30余年中国报道经历的NHK电视台资深评论员加藤青延,以及50余位普通日本国民,并就如何改善日本人对中国的国民好感度提出建议。

为何九成日本人对中国无好感

根据2014年“中日关系舆论调查”结果,日本国民对中国有不好印象的主要理由如下:

1.认为中国的举动不符合国际法规(55.1%);

2.认为中国在获取资源、能源和食品方面很自私(52.8%);

3.在历史问题上批判日本(52.2%);

4.围绕钓鱼岛的持续对立(50.4%);

5.中国媒体反复进行反日报道(41.1%);

6.军事力的增强及不透明性(31.2%);

7.中国的行动具有霸权性质(29.0%);

8.无法理解中国人的爱国行动和想法(28.7%);

9.政治体制不同(25.7%);

10.中国国民的民族主义强烈(18.4%);

11.其他(14.5%);

12.因为过去有过战争(3.3%);

13.没有特别的理由(2.3%)、

14.无回答(0.1%)。

这些原因的背后,除了两国国力逆转、领土争端、极端民族主义,以及中国人自身的不文明行为等因素外,媒体的作用和影响不容忽视。

1.九成国民通过媒体间接了解对方

作为言论NPO民意调查的实行委员之一,加藤青延发现在该调查中,回答问卷的中国人里,10人中有9人都没有来过日本,是通过看中国的电视和新闻上的报道了解日本。回答问卷的日本人里,10人中有9人没去过中国,是通过看日本的电视和新闻上的报道了解中国。因此,被调查者彼此之间都是通过间接的信息了解对方,而不是通过亲身体验直接了解对方。

此外,据“中日关系舆论调查”结果显示,96.5%的日本人和91.4%的中国人是通过新闻媒体的报道来了解对方国家。

2.日本媒体关于中国的报道负面居多

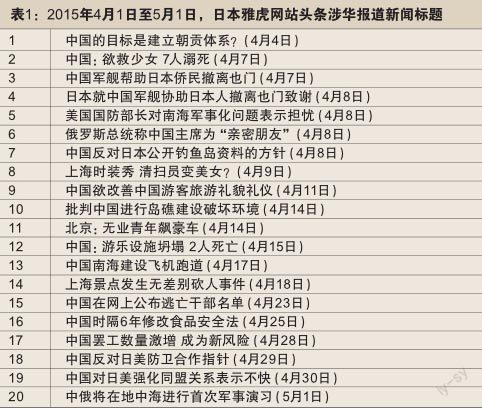

以日本最大门户网站雅虎的报道为对象,笔者就2015年4月1日到5月1日之间,对在该网站头条报道中20条涉华报道进行统计发现,负面或从批评的角度来解读和分析的报道居多。

不难看出,在上述共计20条新闻里,负面报道居多。正面报道仅有第3、第4条。第2、第8条一般性社会新闻对于日本来说没有直接利害关系,也不具备较高的新闻价值。其余16条,均为负面报道或从批评的角度来解读和分析的报道。

从笔者上述统计可以看出,日本媒体对中国的报道中,与日本国民对中国持不好印象理由相关的话题占有多数。

3.国民客观看待本国负面新闻,但易被国外负面新闻间接误导

加藤青延认为,造成国民好感度低的结果,媒体确实有很大责任。但是,负面新闻居多是媒体报道自身的特点,这一事实很难改变。在报纸、电视、网站的新闻中对好事报道较少,大部分是坏事,每天都正常发生的事情不可能成为新闻。但是,不论媒体怎样大量报道在日本国内发生的坏事,在日本居住的日本国民因为了解跟媒体报道中不一样的日本,了解正面的日本,所以可以客观看待这些报道。但是,换成国外的负面新闻,因为根本不了解跟媒体报道中不一样的正面部分,所以容易在不了解的状态下,被媒体负面报道间接误导。

4.日本年轻人对华好感度相对最高,通过社交媒体获取信息

从日本内阁府2014年“外交舆论调查”结果中可以看到,在“对中国有好感”的调查结果中,20~29岁的年轻人相对比例最高(8.1%)。为何日本年轻人对华好感度相对最高?

加藤青延认为,这是因为目前20多岁的日本年轻人基本上不看报纸和电视上的新闻。

如今,年轻人收集信息的主要方式是“社交媒体”,比如:Twitter、Facebook、Line等。事实上,那些报纸、电视、网站不怎么报道的人们日常生活中的一般事情,则会通过社交媒体传播、分享。比如:今天去哪里旅游啦,到哪里吃了什么好吃的……大家直接拍照上传到社交媒体。年轻人是通过社交媒体进行个人之见的直接交流,反而不容易受到中间媒介信息的影响。

除了社交媒体的原因,日本20多岁的年轻人从懂事开始,就身处中国已经赶超日本的时代,知道中国是世界第二大经济体,不存在其父辈们那种心理落差,更容易以平常心与中国的年轻人交流。

日本国民感兴趣的中国话题

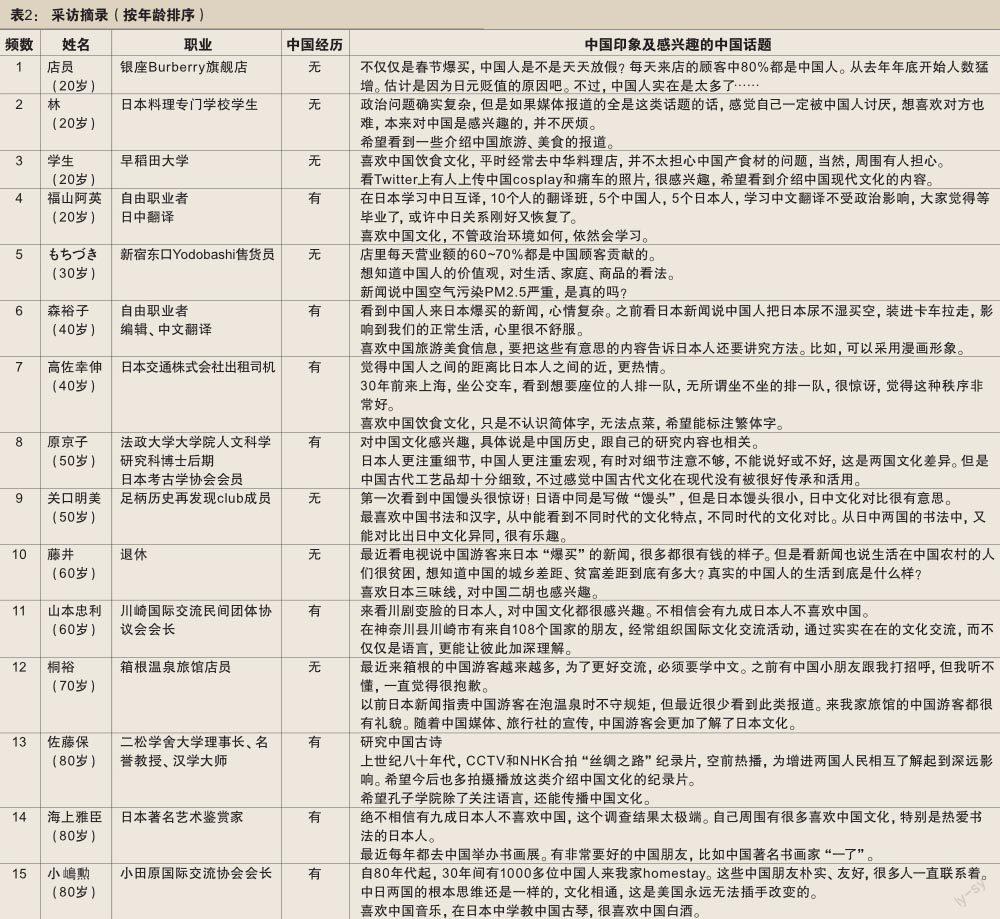

就对中国的印象及感兴趣的中国话题,笔者采访了50余位普通日本国民,对日本国民对华好感度进行了切身考察,并为今后对日传播收集了可借鉴的话题。

从采访中可以看到,去过中国的日本国民,都是从自身感受谈对中国的印象,介绍了对中国的各种好印象。而没去过中国的日本国民,一方面基本都提到了是从新闻报道中了解中国,另一方面是从在日本接触到的中国人了解中国。

50位日本国民中,有8位主动提到对中国的不好印象,其余42位,即84%都明确表示了对中国的好印象。此外,接受笔者采访的大部分日本国民并不认同“有九成日本人对中国没有好感度”的调查结果。

再来看他们关注的中国话题,74%都提到中国文化。包括:汉字、古文、书法、翻译、儒教、饮食、旅游、音乐(古琴、二胡)、美术、服饰、动漫、武术、大禹、麻将、钓鱼、酒吧等。其中既有中国古代文化,也有现代文化。

除了中国文化,其次被关心最多的是社会生活,比如:中国人的生活态度、价值观、家庭观、中国城市的变化、城乡差距、生活消费等。从采访结果看,普通日本国民对中国最感兴趣的话题,不是政治问题,也不是经济GDP,而是与自己生活相关、兴趣相关的中国文化和社会生活。其中,又有多人提到对“文化比较”、“文化差异”感兴趣。

对增强国民好感度的建议

一、在新闻报道方面,为将更真实、综合、立体的中国展现给日本读者,报道方法和内容组合尤为重要,需做好前期准备。

1.单纯化、简单化的短讯、速报配合多角度、综合的分析报道,力求报道更加全面客观。

2.了解中日之间的文化差异。新闻工作者需要在工作中不断学习了解对象国文化。增加两国新闻记者互访项目,加深理解。

3.更多传递中日的共通之处,引起共鸣。日本在历史上曾长期以中国为师,积极主动地向中国学习,虽然在“脱亚入欧”的近代化过程中丢失不少,但其文化中的中国元素不可抹灭。

4.将当代中国的新魅力传递给日本。如饮食、时装、动漫、现代音乐、艺术等,尤其可以应对那些对政治不感兴趣的年轻一代,因为青少年肩负着两国的未来。

5.报道日本国民感兴趣的中国文化及中日文化差异等内容,在文化报道中可以渗透政策类的宣传。比如“一带一路”。

6.报道中日两国间、民间的感人故事。如:日本NHK电视系列片《Project X》里曾播出的中日两国合作保护濒危鸟类朱鹮的故事等。

二、在对日交流方面,增大对高层次、高质量的精英交流活动的支持力度,以保证不断推出新颖的外宣亮点模式。实际证明,泛泛的交流所产生的一般效果难以长期维系和推广。

三、在教育方面,加强教育,减少不文明行为,此外还需了解中日之间价值标准的异同和表述形式的差异。随着媒体、旅行社等向国人不断介绍中国与其他国家的文化差异,可进一步减少两国民众直接交往中带来的误解。