农民画的品牌与产业化

棋均

农民画第一村的过去和未来

50岁的傅承峰是东林子头村土生土长的日照渔民,从小就痴迷画画。年龄大了,现在他已不再下海,而是整日研究绘画。“我十几岁就下海,在海上没有别的娱乐项目,只能画画,画自己熟悉的生活。”傅承峰创作的《大蓬歌》在上世纪80年代中国首次农民书画大赛中获三等奖。这幅画色彩对比强烈,蓝蓝的海,大红的帆,海鸥绕桅杆飞翔,船上的渔民正奋力向上拉着桅杆,渲染着渔民奋发向上的精神。

“没有深厚的生活阅历,根本画不出农民画。”傅承峰说。

东林子头村书记孙先春的名片上,一面印着“山东日照农民画研究院院长”,另一面是“日照国际海洋城涛雒镇东林头子村书记”,正反两面都印着日照农民画的代表作品。农民画村的主街叫做丹青街,这条长500米的街道两旁墙壁上画满了颜色艳丽的农民画。

孙先春介绍,东林头子村绘画历史悠久,村里有很多人喜欢画画。2008年9月,姜孟华等人在村里成立了日照农民画院,“日照画第一村”真正步入了农民画研究、创作及文化产业开发的快车道。

“解放前,日照民间有画抹画的传统,农村里有些会画抹画的人通常在年节作画,并赠送给邻居朋友,贴在门、窗、灶台等处,作用跟民间的门神、灶王爷、财神爷相似。”谈起日照农民画,日照市美术馆副馆长丁万里说,“‘文革期间,日照组织过几期美术学习班,加强对美术爱好者的培训。到了80年代,有了‘农民的画这个叫法,慢慢的又简化成了农民画。”

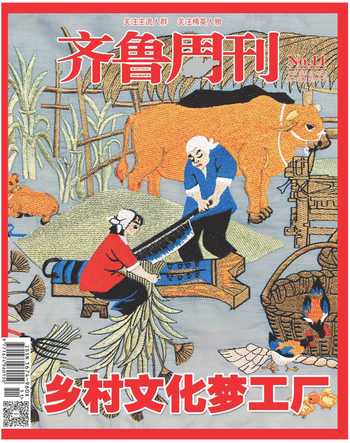

多年从事农民画研究和培训工作的丁万里说,日照农民画以表现农村的原生态、海上民俗为主,蕴含浓厚的乡土气息,在色彩上吸取了木版年画和民间刺绣的用色特点,色彩质朴,艳而不俗;在表现形式上借鉴了剪纸和汉代画像的表现手法,构图饱满,不讲透视,不重比例,以意造型,以型抒情,洋溢着浓郁的乡土气息,给人以回归自然的生活感受。

“一手拿锄头,一手拿画笔”

据不完全统计,日照农民画有200多件作品在美国、法国、意大利、加拿大、土耳其、马来西亚等数十个国家和地区展出;有20余件作品在全国大展中获奖;有33件作品被国家收藏。2007年,日照农民画长卷《魅力日照》在全国工艺美术年会上引起轰动,被誉为日照现代版的“清明上河图”,成为名符其实的日照城市瑰宝。

上世纪70年代,文化馆美术组每年不定期地举办美术创作训练班,日照农民画步入了一个新的发展时期。在文化馆创作员董家祥、安茂让等辅导下,不管是在文化还是经济价值上,对日照农民画都有了很大的提升。

农民画的创作固然需要专业美术工作者的指导,但原本的创作动机还是源于真实的生活体验、自我对美的表达需求。他们因热爱自己的家园而创作,用真心真意为自己熟悉的故土添彩。这种创作自由少了批判,少了工业化的紧迫,没有名利。所以,农民画又是最善良、最淳朴、最真实的心灵表白,是锄头与镰刀蘸着七色彩虹写就的生活画卷与天籁之歌。

80年代一改革开放,日照的农民画回归自由本质,呈现出稚气憨拙而又饱含农民智慧与乡土魅力。“一手拿锄头,一手拿画笔,为两个文明建设耕耘。”原山东省委书记苏毅然曾题词称赞日照农民画的质朴与自由。

农民之外的农民画

“我们每年都组织一期农民画创作研究班,累计培训农民画作者近300人次。”丁万里对农民画的发展创作有着自己的看法,早期日照农民画大量模仿和借鉴其他艺术形式,如今在培训中既要广泛吸收其他艺术形式的长处,又强调农民画的创新意识。

现在,农民画的创作者不仅限于农民和渔民。参加培训的人员,还有教师和专门从事日照农民画绘画的人员。

在新建的“文化艺术博览中心”内,农民画、黑陶、尧王文化、绿茶、工艺品等均有展示。此外,日照农民画走进校园,让孩子从小养成对家乡文化的热爱。据介绍,日照市美术馆与岚山区教育部门联合编写了日照农民画教学课程,尝试让日照农民画走入课堂,为日照农民画的发展储备人才。市美术馆与市实验小学联合设立的“日照瑰宝——农民画”欣赏课,被省、市教育部门立项为教研课题。

如何实现农民画的产业化发展显然是新课题。2008年开始,市政府引导部分当地艺术品企业研究开发农民画丝巾、抱枕、笔筒、挂盘等衍生产品,并鼓励社会资本进入农民画产业领域。