断竹、续竹:麦田里的五千年守望

许诺

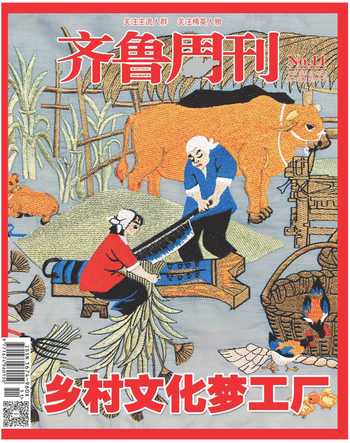

“人人做诗人,个个当画家”

1907年,俄罗斯汉学家阿克列谢耶夫由北京乘火车到达天津,然后租船顺大运河南下来到古镇杨柳青。阿克列谢耶夫后来在《1907年中国纪行》中写道:“我不知道世界上哪一个民族能像中国人民一样用如此朴实无华的图画充分地表现自己。这里描绘了他们多彩的生活、神奇的世界,有讲述传说、寓言、神话的;有进行道德教育、针砭时事的;有漫画,桃符,画谜;还有张灯结彩和披红挂绿的年画。”

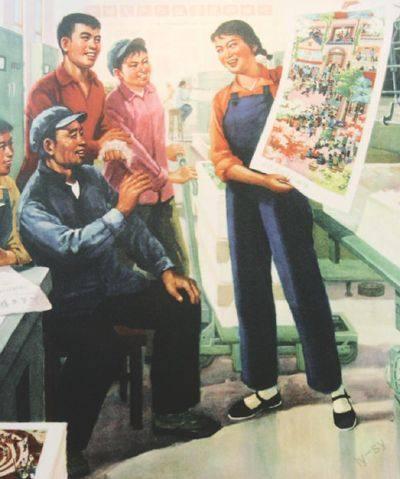

阿克列谢耶夫没有想到,半个世纪后的大跃进时代,中国还会出现声势浩大的农民画运动。当时为配合生产,全国上下兴起壁画热潮,“人人做诗人,个个当画家”的口号风靡一时。由于农民们一手拿锄头,一手执画笔,其绘画作品表现形式夸张,普遍存在着乌托邦式的狂想和政治功利主义的痕迹,同时又带有鲜明的浪漫主义色彩,表达人类改造自然的勇气和力量。

进入1960年代,优秀的美术工作者脱颖而出,他们把以墙壁为载体的壁画,转变成以纸张为依托的艺术形式,农民画这一新的艺术形态开始萌芽、生长。绘画题材也由“大丰收”向表现农村现实生活过渡,如摘棉花、打井等。由于这些作品的作者都是农民,“农民画”的叫法也就由此而来,寓意为“农民画的画儿”:画风淳朴,带有泥土的芬芳。

如果稍一追究就会发现,凡是农民画著称处,都有坚实的民间基础:200多年前,辽源东丰人为装饰房屋,在纸糊的天棚上进行彩绘产生了彩棚画;陕西户县一向以剪纸、刺绣、编织等传统艺术和工艺技术传世;而河北农村曾经家家烧炕,并在炕周围贴上“炕围子”,木板炕围画以传统戏曲故事和吉祥物为主要的描绘对象,这也是后来辛集农民画的主要题材。

从梵·高到杰出的农民艺术家

梵高在1889年12月的信中写道:“我最近的一次写生是关于村庄的风景。在那里,修路工人和村民每天都在巨大的梧桐树下辛苦地工作着。”他试图用画笔捕捉发黄的叶子,并以强烈的色彩和颤动的笔法,给景色注入了紧张的活力。油画上部,树冠组成了一个黄色的华盖,投下一片明亮的影子:梵高一直将这种黄色和永恒联系在一起。

当时梵高居留在阿尔勒,对乡间环境兴致很高,但对当地的历史和文化却相当冷淡。在他眼里,建于中世纪的圣特罗菲姆教堂看上去“令人感到极其难受、极其可怕,就像中国式的噩梦”,反映民族文化的阿尔勒拉顿博物馆是“让人感到恐怖的骗人的东西”,对普罗旺斯的文化复兴运动也只表现了昙花一现的兴趣。他所关心的是另一种生活气息。比如焚烧杂草的农民、挖土豆的农家夫妇、茅草屋和挖地的农妇以及放牛老汉佩兴斯·埃斯卡利耶,以及颜色浓郁的星空和向日葵。

有美国近代爱默生之称的Berry(他业农、教书、出版过诗集,跟中国的陶渊明有些相像),在著作中提到“杰出的农民就是艺术家”的观点。他认为,造就一位太空飞行员比造就一位好的农民要容易得多,因为造就太空飞行员的方式,也可以造就良好的士兵和工厂技术员等,但那些训练方式,却无法造就好的农民或好的艺术家。

山水画和田园诗:

心灵的诗意栖居

“断竹、续竹、飞土、逐肉”:这首中国最早的诗歌载于《吴越春秋》,描述了上古炎黄时期的劳动生活。

翻开中国书法与绘画史,我们发现,殷墟上占卜者在龟壳上刀刻的甲骨文与贺兰山山民在岩壁上信手所涂之画,竟是文人雅士们所推崇的书画高雅艺术发仞之所。

从中国古代到西方,田园梦想和田园创造是文人们的精神追求。一个国家、民族传承下来的民间文化现象,是中国人几千年不变的心灵的“诗意栖居”。

陶渊明的田园诗写景物重在写意,只追求平和悠闲的心境与恬淡朴素的物境的融合,呈露出浑然天成的大境界。因为“久在樊笼里,复得返自然”,所以著名的《桃花源记》便为我们勾勒了一个“黄发垂髫,并怡然自乐”的“世外桃源”之境,成为中国古人追求自然本性的社会梦想。

宋代山水画论专家郭熙在《林泉高致》中言道:“世人笃论,谓山水有可行者,有可望者,有可游者,有可居者,凡画至此,皆入妙品。但可行可望,不如可居可游之为得。”很明显,可居、可游的画境,是笃爱山水的人们实现自身理想和满足自身精神欲望的理想境界,只不过这种完美的境界,在现实生活中往往是难以实现的。