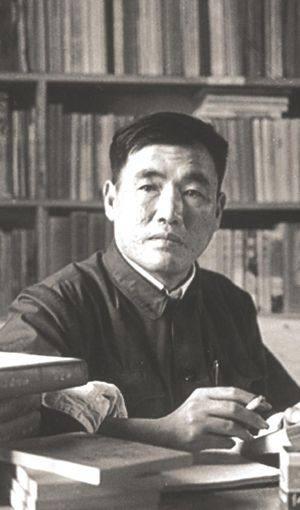

被时代遮蔽的郭澄清

吴永强

“被侮辱与被损害”的《大刀记》

追溯郭澄清的文学生涯,可谓成也《大刀记》,败也《大刀记》。

1965年,凭借《黑掌柜》《公社书记》等一系列中短篇小说走红的郭澄清,在全国青年作家积极分子代表大会上受到表彰。“那个表彰规格很高,十七年文学中只有两次,一次是1956年,表彰了王蒙、刘绍棠等人,再就是这一次,表彰了李準、茹志鹃、王汶石、浩然、金敬迈等人。”郭澄清次子郭洪志告诉本刊记者。但是,表彰刚结束,“文革”来了,作家的一切理想化为泡影。

十年后,郭澄清遭遇了第二个“劫难”,这要从给他带来无尽荣光的《大刀记》说起。

早在1967年,郭澄清就写出了一个小长篇,具备了后来《大刀记》的故事雏形,然而因“文革”乍起,出版最终流产。1970年,他调到山东省革委会政治部,担任文艺领导小组副组长,工作一直不顺心,又惦记着计划中的小说,就请假回宁津农村写作《大刀记》。到了1972年初,100多万字的第一稿顺利完成。

文稿交到人民文学出版社,编辑提出一系列修改意见,第一部结尾,主人公上了五台山,很容易让人联想到水浒草寇,要改成去延安寻找共产党。很多老干部靠边站,或者被打倒,凡是牵涉到大领导人(比如肖华)的情节必须去掉。

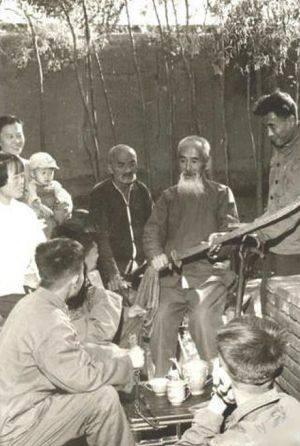

他回到自己的“根据地”——宁津县郭皋庄,修改小说。一辈子扎根泥土的作家,简陋的乡村民房,经常有客来访,老百姓不用说,县里、地区的领导不断来看他。谁也没有意识到,他一直在纠结。写不下去,他就去栽树。

1972年下半年,第二稿完成,书稿再次交到出版社。聚焦点还是小说第一部,没有党的领导的农民自发斗争,在当时是不可想象的。“小说从清朝末年写起,农民自发斗争,然后走上革命道路。那个时代,八路军还没来到华北。”郭洪志说。

接下来第三稿的写作早已超出了文学的范畴——其实,从《大刀记》的整个写作出版过程,是一个作家对艺术探索的极致,也是时代对他束缚的极致。直到1975年,邓小平复出,出版社看到了希望,在抗战胜利三十周年之际,《大刀记》终于出版。可是,最具文学性的第一部仍遭到诟病,40万字被砍至不到20万字,作为第二部八路军来到鲁西北的前奏,草草收录。

接下来,郭澄清抵达了文学生涯的巅峰。这是一个无法企及的高度:《大刀记》累计发行400万套,连环画发行3000多万套,由薛中锐播讲的评书在全国20多家省级电台连播,七亿人次收听。

可是,就在这样的“巅峰时刻”,看着早已变了模样的《大刀记》,郭澄清伤心至极,书里连序言和后记也没收录,黯然回到农村老家。很快,邓小平被打倒,接着周总理去世。山雨欲来风满楼,《大刀记》创作倾向的讨论悄然展开。原中共中央组织部长张全景在2005年版《大刀记》序言中记述了当时的情景:“‘四人帮控制的文化部特派专人到山东调查《大刀记》创作背景,是否有‘走资派支持,并在会上强令他写一部歌颂‘文革的小说,澄清心中极为气愤和痛苦,加之长期的艰苦创作和‘极左的政治压力,于1976年5月突然病倒了。”

文革结束后,一张揭露他是“山东的浩然”的匿名大字报将他划入深渊。当时人们的思维还有惯性,谁受到诬陷,不管三七二十一先弃置一边。于是他就失去了省政协常委、文联主要领导人的职务。1979年,全国第四次文代会举行,郭澄清被剥夺与会资格。之后的漫长岁月,他不再参加任何社会活动,住在乡下写作《大刀记》的那间土坯房里,“消失”于文坛。

一直到1989年去世,重度偏瘫与文坛的误读一直伴随着这个在泥土中挣扎的作家。

1985年,郭澄清最珍爱的《龙潭记》出版,这是《大刀记》第一部的完整呈现。第二年,莫言中篇小说《红高粱》横空出世,同样是山东,同样是农村的草莽英雄,旧时代的梁永生让位于现代思潮包装下的余占鳌。

被埋没的黑掌柜:

一个短篇小说大家的陨落

采访间隙,郭洪志将一本1985年复旦大学出版社出版的《大学写作》教材放到本刊记者面前,笑着说,“给你洗洗脑袋。”教材从数千年中国文学史中遴选了十几篇佳作,当代小说部分,只收录了郭澄清的《黑掌柜》。此一事例,足见其短篇小说在当代文学中的地位。

这个写于1962年的短篇小说,歌颂了一个供销社营业员:一封检举信揭发黑掌柜王秋分卖酒短斤缺两,县供销社副主任“我”前去调查,发现黑掌柜熟练业务、想尽办法为农业生产服务,受到群众的欢迎。

上世纪60年代,宁津县由河北划归山东,按照任孚先先生的说法,“给山东文坛增添了光彩,这是因为宁津县有一位著名作家郭澄清。当时他的短篇小说创作已取得了丰硕的成果,在中国文坛上是一颗非常耀眼的明星”。

在郭澄清的中短篇小说里,很少写到阶级斗争、“地富反坏右”的报复、走资派的气焰,更多的是乡村图景下人性的朴素表达。评论家朱德发看到了他的骨气,“呈现出另一番现实的又是审美的境界,似乎与主流意识形态话语构成了异质相对的农村叙事话语”。那是一种众人皆醉我独醒的痛苦,也是发掘出别人无法抵达的文学桃花源的个人独享。

赵树理和孙犁对他产生了很大影响,“他从小说的结构、文风上借鉴赵树理,但更流畅,行如流水,在自然中表达一切。”郭洪志说。孙犁的短篇小说唯美,但郭澄清的小说人物形象尤其鲜明。

“文学最大的难度就是白描,看似简单的几句话,什么都有了。现在的很多作家不会白描,大段心理描写。”郭洪志说。白描,恰恰是郭澄清小说的一大特色。

郭洪志经常想,“如果文革晚三年,或者不写《大刀记》,凭借短篇小说,父亲就能进入文学史。”他甚至有点恨《大刀记》,不仅埋没了作家本人,也埋没了其短篇小说的光辉。

接下来的整个八九十年代,虽然1995年《大刀记》一度再版,对郭澄清的研究依旧无声无息,几乎无资料可查。十七年文学都被否定了,更何况“文革”文学?“东风来了跟着东风走,西风来了西风走,这样的作家容易走红。有自己独立见解的作家,最踏实最真实,容易出大作品,但容易被忽略。”

2009年,郭洪志在书店买到一本人民文学出版社出版的《新中国60年中短篇小说典藏》,关于十七年文学的部分,山东只有郭澄清的《黑掌柜》和萧平的《三月雪》收录,距离小说的最初发表已隔了近半个世纪,一种熟悉的亲近感拢上心头。

郭大刀的“遗产”:

独立思考与创新精神

近年来,被埋没的郭澄清,又以新的姿态重新被挖掘了出来。

2005年,完整的《大刀记》出版;同年,郭澄清作品研讨会召开;2011年,大刀记文博馆开馆,郭洪志被聘请为名誉馆长;2012年,首届郭澄清农村题材短篇小说大奖赛举办;2014年,电视剧《大刀记》上演,郭澄清和他的小说再次受到媒体关注;同年,黄书恺、高艳国著长篇报告文学《风雨大刀魂》,记述了郭澄清辉煌而又落寞的一生。

“他的人格把我征服了。”父亲去世20多年,郭洪志感觉自己一直在和他对话。

10岁之前,郭洪志对父亲了解不多,“真正了解是1970年他回老家写《大刀记》,父亲健谈,谈国际形势、军事。”几间土屋,心怀天下,父亲的“战略思维”给他留下深刻印象。《大刀记》出版,郭澄清怀着一肚子怨愤回到村里。郭洪志问他为什么急着跑回来,他说:“你的意思是让我多露露脸吗?”

“随着年龄增大,接触人越来越多,尤其是在大学工作。越来越感觉到,像父亲这样的人,才气、独立思考能力、见识、胆略,很少见到。大学里一直讲创新,父亲从小就教育我们,不能简单模仿别人,一定要有自己的东西。”在文学上,他佩服父亲的两个观点:一定要写自己独到的东西;二,要把人物写活,人活不起来,一切都是白搭。

生命的最后十几年,郭澄清一直生活在农村,省里领导为他在济南安排了房子,他坚决不要。他深信生活是创作的惟一源泉,把自己的家安在乡村的老屋(也是他唯一的房产)里,与泥土为伴,正如评论家梁鸿鹰所说,“赵树理、柳青、浩然、郭澄清这样的作家具有的意义,不应该只是成为标本,供在博物馆里”,而应该让更多的艺术家扎根生活,书写出时代的典型意义。

“我能成为一个好医生,要感谢父亲,除了小时候的教育,后来为挖掘他而结识了文学圈的朋友,借鉴他们的放射环形思维。如果只是按业务书去治病,就形成不了现在的辩证思维。”文学影响了作为医生的郭洪志,“最后形成了一种思维:用药如用兵。永远达不到自由王国,只能尽一切努力去做。”

他时常记起上世纪80年代初,刚参加工作的他,被同事们称为“郭大刀的儿子”,后来干脆叫他“郭大刀”。而今,几十年的岁月浮沉,两个“郭大刀”完成了精神的对接。