竞技“有效训练”定位的逻辑依据与生物学原理(下)

——“量”的原理在训练实践中的应用与实证

李 捷,王力先

LI Jie1,WANG Lixian2

竞技“有效训练”定位的逻辑依据与生物学原理(下)

——“量”的原理在训练实践中的应用与实证

李 捷1,王力先2

LI Jie1,WANG Lixian2

对专项的本质、专项“质”与“量”的存在方式、专项“质”与“量”的辩证关系、量的本质及其在训练中与实战目标(秩序)关联标准的规定性、量的能量耗散维度与时间维度、“有效负荷”与竞赛目标状态(序-专项能力)形成的关系、“序”形成的生物机制、竞技训练“运动量”的内生逻辑标准与有效“量”运动科学化控制的设计原则与应用等方面进行深入地研究与探讨,并着重对竞技训练“有效负荷”设计的逻辑依据、训练负荷“量”存在的方式与生物适应关系、竞技训练专项“量”标准自身因素的约定性、“量”构成因素的复杂性及竞技训练“量”运动的设计与控制应用方法进行分析研究。

竞技;训练;有效训练;训练量

在《竞技“有效训练”定位的逻辑依据与生物学原理(上)》[1]中,我们知道,在没有认识到“量”值对“有效负荷”的逻辑上的限制性原理的情况下,在训练计划中如果没有对“量”进行相对约定,任一结构、任一手段的“量”值都可以进行任意标准的设计。然而,在不对“量”值进行限制的情况下,无论多么长时间的累积,对提高竞赛成绩是没有任何积极意义的,也完全违反了竞赛“量”值比较的逻辑规则与状态稳定原理。如在训练实践中,每周必须练满48小时,每天不低于8小时;每天必须游若干万米、每天必须划几十到上百公里等等,都是在训练实践中存在着的主观的、非科学性的“量”值设定的情况。人体机能能力是存在限制性的,“量”的表现可能性与时间或重复次数成反变关系,“量”只能在人体能力许可的有限时间内保持,超过了这个时间,“量”即下降,而此种情况下的训练“量”值低于运动员竞赛时需要的“量”值标准,从而导致“量”适应方向取值不可能符合竞赛“目标”的需要,这样的所谓“量”,除了对身体造成巨大负面影响以外,跟“有效负荷”是毫不沾边的,这种现象就是我们经常见到的,多年的艰苦训练不仅达不到奥运资格赛成绩反而造成运动员出现大量伤病的情况。

在训练实践中的表现,我们可以从孙海平教练的说法给予佐证:“精简基础平台”、“调整训练结构,化繁为简”、“训练过程中,除专项训练外,在其它的辅助练习时,每一环节都要按动作标准去做,并以练习开始到结束都要发力,一次是这样,十次也是这样”、“合理安排训练课的时间,…将训练内容浓缩,增加休息时间,…除周四、周日调整外,还将课与课之间的时间拉长…[2]”从中可以看出,“量”的控制是十分复杂和精细的问题,事实上,只有符合生物学原理的具有专项“量”性质的训练数量,才能符合训练目标,达到提高专项“量”值的要求。而且专项的“量”由所涉及的各因素尺度而合成,除具有人体功能的多维特征外,也必须在目标“量”值的规定下进行设计与安排。下面详述“量”的原理在训练实践中的应用与实证。

1 竞赛目标量尺度(序)的规定性,是确保竞技训练“有效负荷”“量”设计的依据

从上文的分析中我们看到,在训练过程中,训练质量互变的引导条件,根本在于专项“量”值既目标标准的尺度变化,量的生物定态强制要求质的自组织适应并促进质的发展。目标量也可以表达为确定的生物秩序,符合生物自组织法则的,确定的量的秩序,在空间与时间过程中的自组织演进,才会必然导致“量”尺度的发展与变化。所以,专项目标“量”的标准就是竞技能力的动力限值或标准,训练中所有偏离专项目标“量”结构的序都不可能促进专项“量”尺度的发展,也就不可能提高竞赛的成绩。所以,通常意义上的、不具备实战目标“量”结构的主观训练“强度”或“运动量”,都只是竞技训练中的无效训练。我们必须切实认识到,只有在实战基础上具有个体化实战目标标准的“量”值的训练重复才是我们真正需要的“量”,如同前述,“量”调适的生物时间过程限制,要求量只能通过稳定标准的有效生物经验过程才能实现。目前西方训练理念中应用的如“小周期”、“减量训练”、“再生训练”、“体能训练”等的有效性,都与量的有效生物经验过程阈值有关,在具体的训练实践中,都必须在“有效负荷”生物时序限制的限制下,进行目标“量”生物适应平台的建设。

“三从一大”所强调的“大量”其实是指对实战“量”结构的最大重复,实战“量”结构标准条件下的“大”,是对负荷“量”重复标准经验数量值的具体要求,传统“三从一大”大运动量的逻辑问题是忽略了其实现的生物可能性与生物规律。无疑,实战“量”结构标准是训练的主导,而运动训练的“量”的“大”的表达,在于形成对预期目标适应结构的经验构建的重复要求,而且符合生物体对环境变化自主适应的生物法则。我们知道,重复是构建强化内容的自然过程,运动训练对实战标准“量”的重复,就是为了实现实战目标的生物结构。而从严、从难是确保实现实战质量的标准条件。因此,强调目标“量”为实战,实质上是“三从一大”原则的合理性和正确性的科学支撑。所以,必须强化和遵守训练过程中训练负荷的设计标准与如下的原则:(1)手段必须与实战“量”结构尺度相关;(2)尺度必须以“量”即实战成绩目标为依据;(3)大“量”的运动必须基于人体生命恢复的自组织法则而设计。“大运动量”是对负荷控制的综合表述,其内涵表达了“标准”与“可重复程度”的辨证关系,“大”是对负荷程度的限制,也是对总负荷量与其映射的生物效应的具体的原则性规定,所以,标准与生物可重复能力(量大运动)是一个辨证的整体,“量”必须依“实战”尺度标准而发生,与实战标准相割裂的“大运动量”是不存在的。下面举例说明。

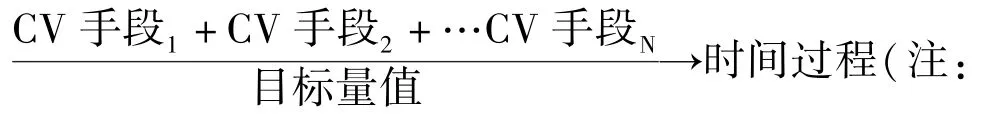

图1 训练“量”值与目标“量”值的比较分析(2008奥运备战内部资料)

图2 训练“量”值与目标“量”值的比较分析(2008奥运备战竞走队高原冬训内部资料)

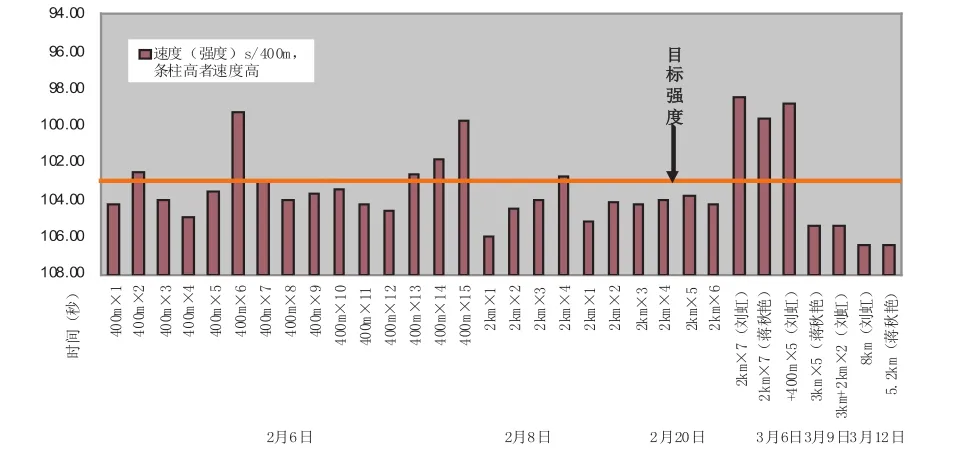

从图1和图2中可以看出,第一,训练“量”没有达到比赛的“量”尺度,即,无论重复的“量”的距离还是重复“量”的尺度,均未达到比赛的“量”即实战的标准。从能量代谢指标上看乳酸亦处于正常水平,并没有对代谢能力产生大的影响,刘虹、蒋秋艳训练时的乳酸值都曾经大于17,因而上表训练时间的乳酸的“量”值也是低于其个体已经具备的“质量”标准,并且也一定低于比赛的“量”即实战标准的,因而,可以判断此段训练效率不具有提高成绩的有效性。

图3 刘虹训练速度与血乳酸比较分析

图4 蒋秋艳训练速度与血乳酸比较分析

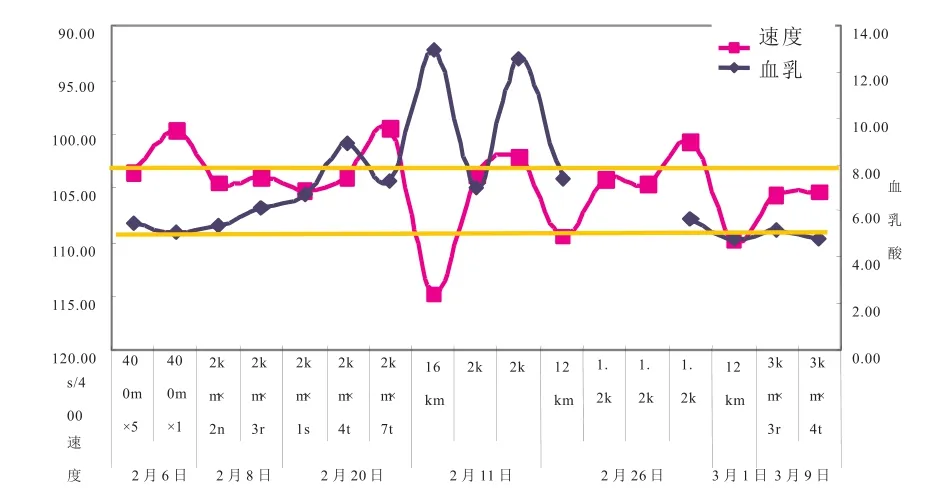

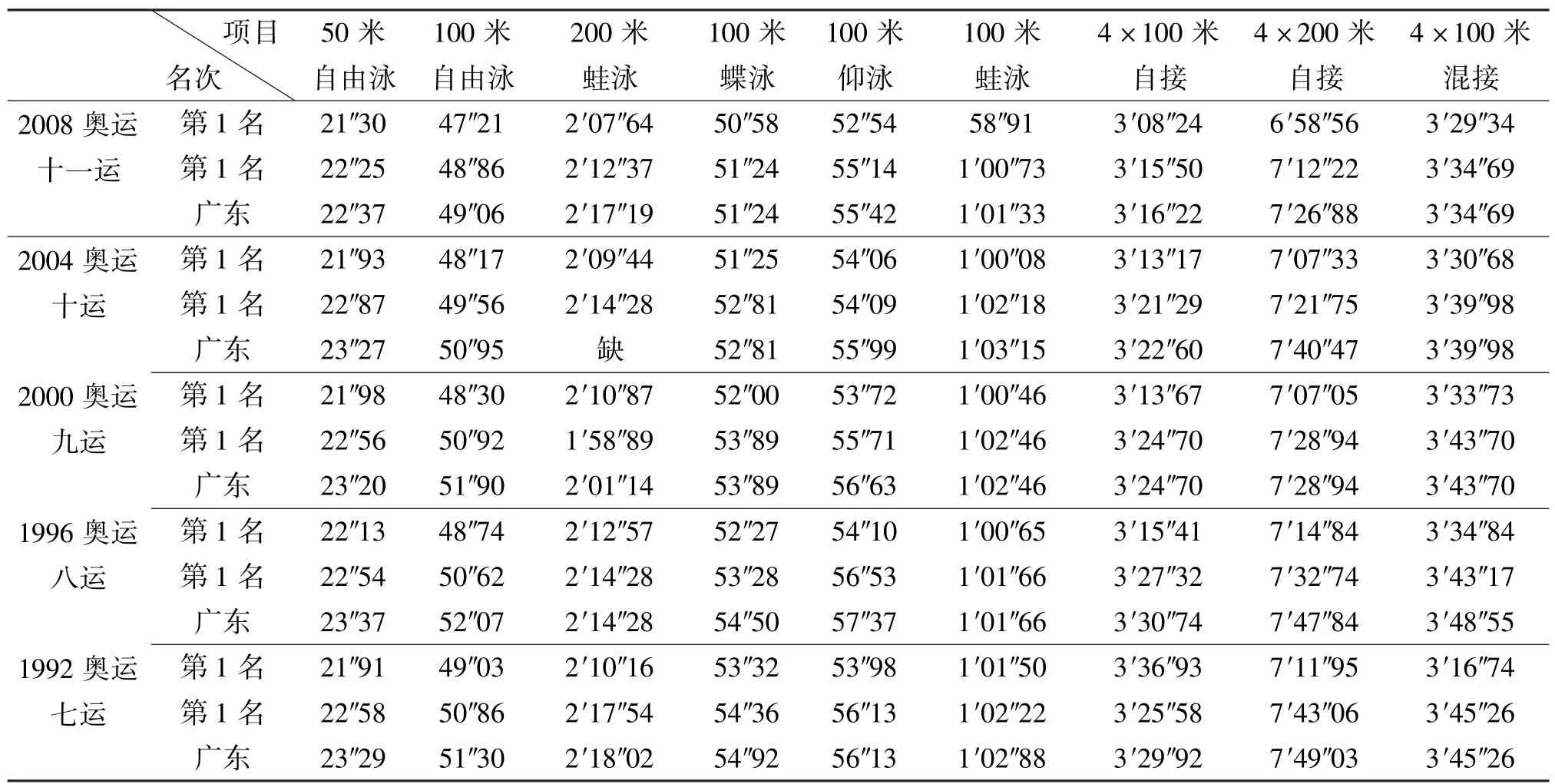

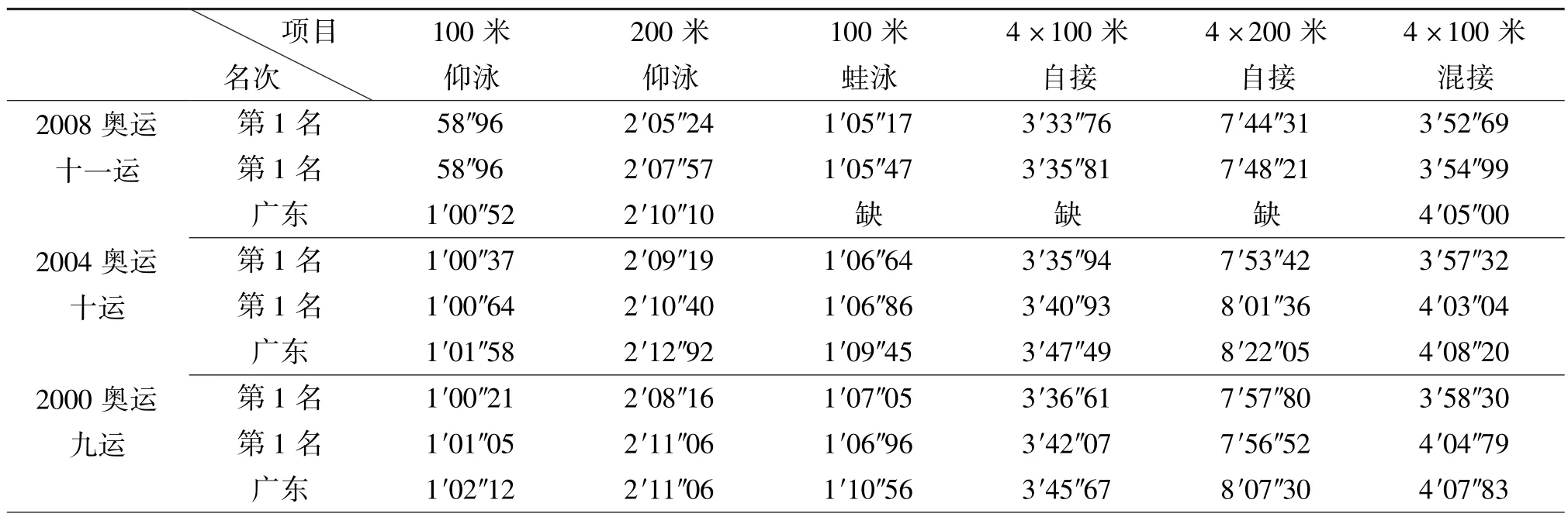

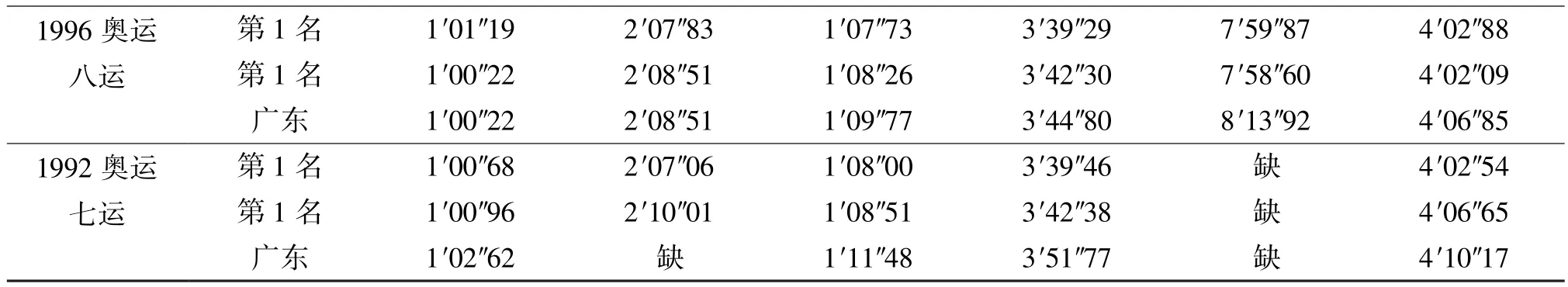

2 在传统“大周期”训练观念下7-11届全运会“量”值变化的分析

下面我们对第七届到第十一届全运会,20年跨度中田径、游泳单项“量”值的变化情况及其与奥运会成绩的差距进行分析:如众所知,过去在训练大周期分期理论观念的指导下,我国的大部分竞技项目是按照“基本-准备-赛前-比赛-恢复”四年一循环的情况,进行训练的。在大周期的这种理解条件下,无论训练结构、训练标准都变化巨大,不存在训练“量”值对训练计划的约束性,而在没有统一“量”值规范的情况下,竞赛成绩在20年中始终处于“低平台”循环(见表1)。

由表1到表4可以看出,从七运会到十一届全运会,无论田径还是游泳,20年成绩均无大变化的总体趋势,在告诉我们:是否是由于对于运动“有效负荷”“量”与“量”的运动的关系不理解所造成的呢?纵观我国目前竞技训练的现实世界,尤其在奥运会119项目群的部分项目中,主观多结构多尺度的低平台循环训练,仍然是训练主流的情况,已经足以演绎为什么这20年成绩“量”值平台现象的原因了。由于缺乏对专项“量”概念的了解,是不是也影响了我们对马特维耶夫大周期分期训练理论的正确理解?机械的四年一个周期的基本期、准备期、赛前集中进行专项冲高训练的“等位循环”方法,是不是完全忽视了“量”值的基本含义与生物规律?违反了“量”值标准控制的基本生物原则?这是否同时也是造成田径、游泳多年来摔了多少鸡蛋也无大突破的主要原因?

表1 男子田径竞赛项目单项量值的分布

表2 女子田径竞赛项目单项量值的分布

表3 男子游泳竞赛项目单项量值的分布

表4 女子游泳竞赛项目单项量值的分布

续表4

在竞技训练过程中,“实战”目标强度平台的建设,是对负荷“量”的重复数量即“运动量的控制,它是一个人体对“量”的经验的有效累积过程,必须达到建立负荷生物累加效应所形成的实战平台的目的。“大”量的目的在于通过重复来强化需要强化的内容,而实战训练结构“量”标准的重复是“大”量重复内容安排的唯一依据,所以,实战需要的大运动量训练内容设计,必须也只能建立在实战“目标”的标准上,并且通过对“目标”标准的重复,达到建立稳定比赛能力适应平台的目的。同时,由于大运动量是“量”的内容在训练过程中的不断重复,因而,时间过程中的运动员机能恢复能力与时序重复对人体耗散结构的影响,是最终限制“量”发展过程概念与效果的决定因素。

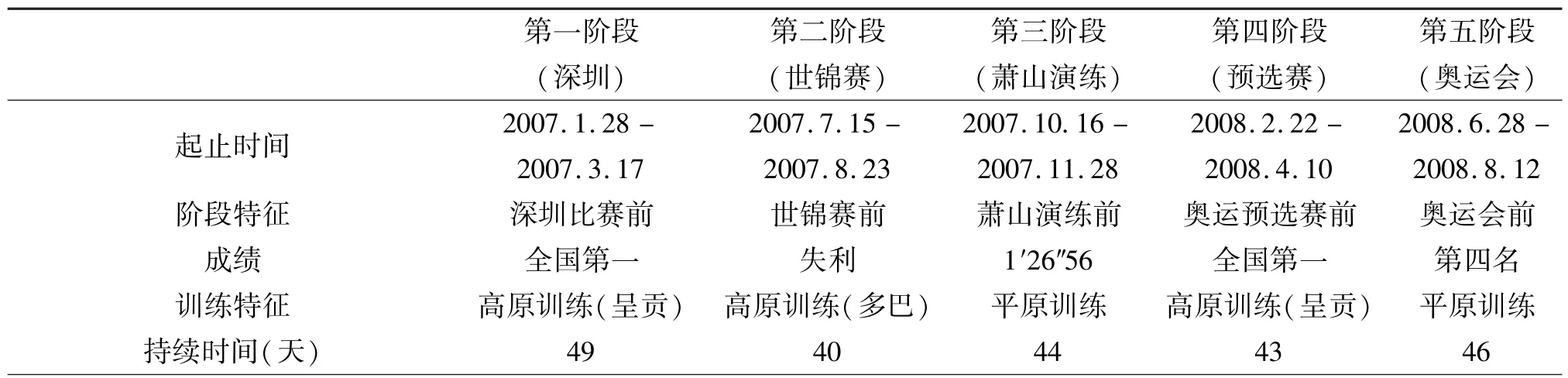

3 “量”即目标“生物适应平台”建设的实践

通过大运动量过程控制进行“量”即目标强度平台的建设,是我们在2008年奥运备战中的训练实践之一。根据“运动训练的自主适应强度控制理论”,按照田管中心“奥运冲金”的要求精神及部署,经过队内的深入研究讨论,在奥运选拔赛前2007年10月到2008年8月,国家竞走队从香河开始设计实施了“每周一演练、每月一合练(国际级裁判执裁)”的强制性目标成绩平台导向(由教练员各自设计强度标准)定期重复训练实验,以实战距离,将运动员最好能力水平每自然周重复一次,每月比赛一次,成绩优异者给予奖金并记入奥运选拔成绩。

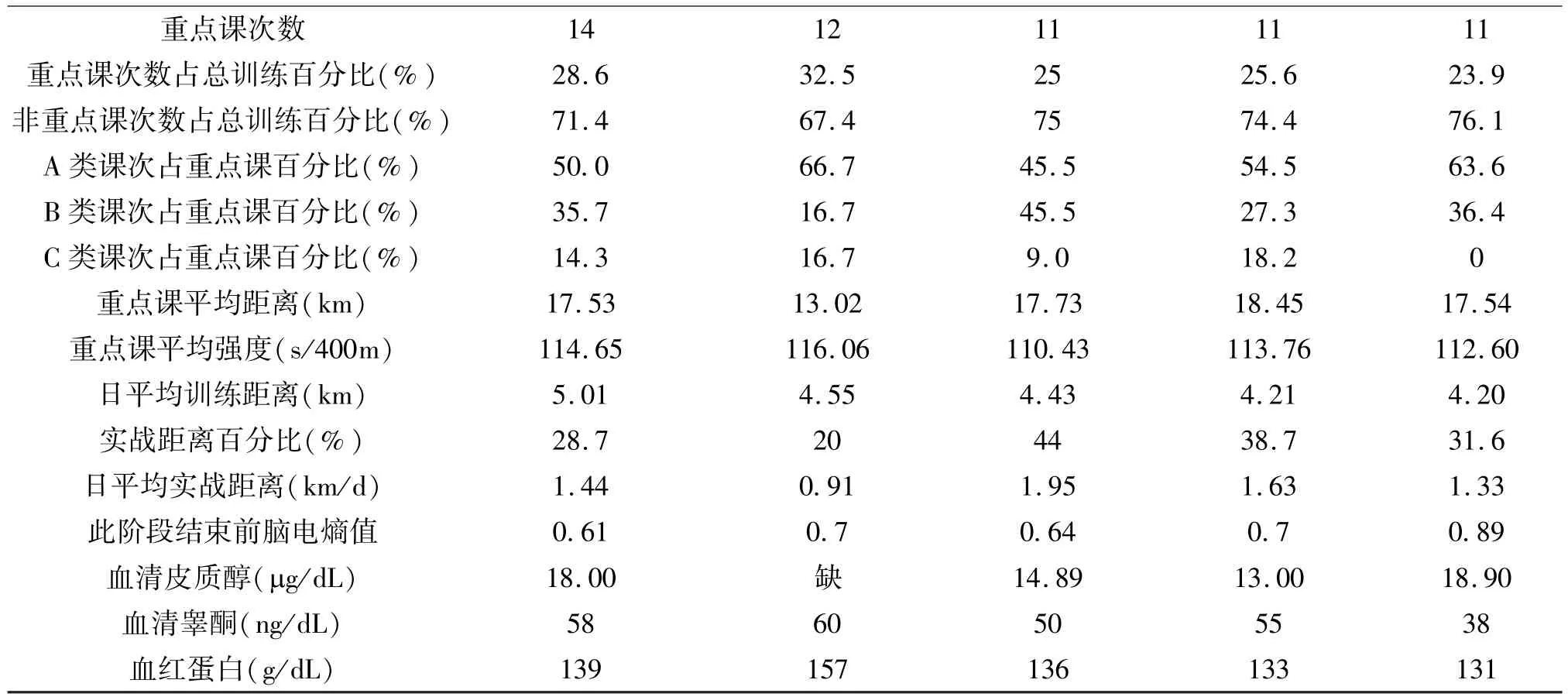

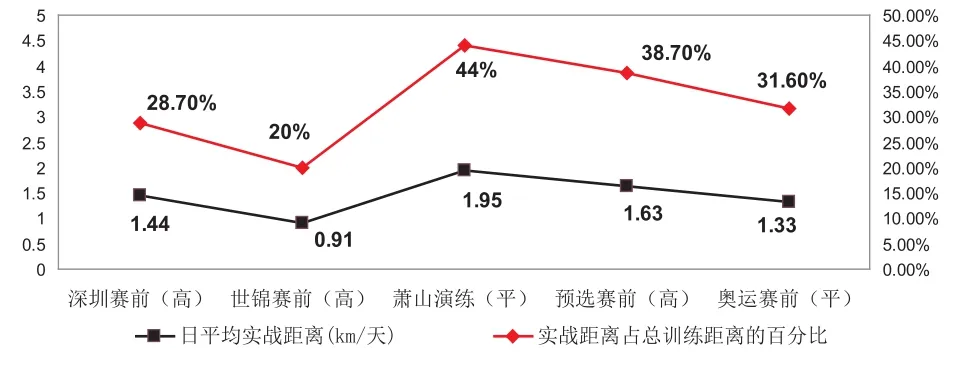

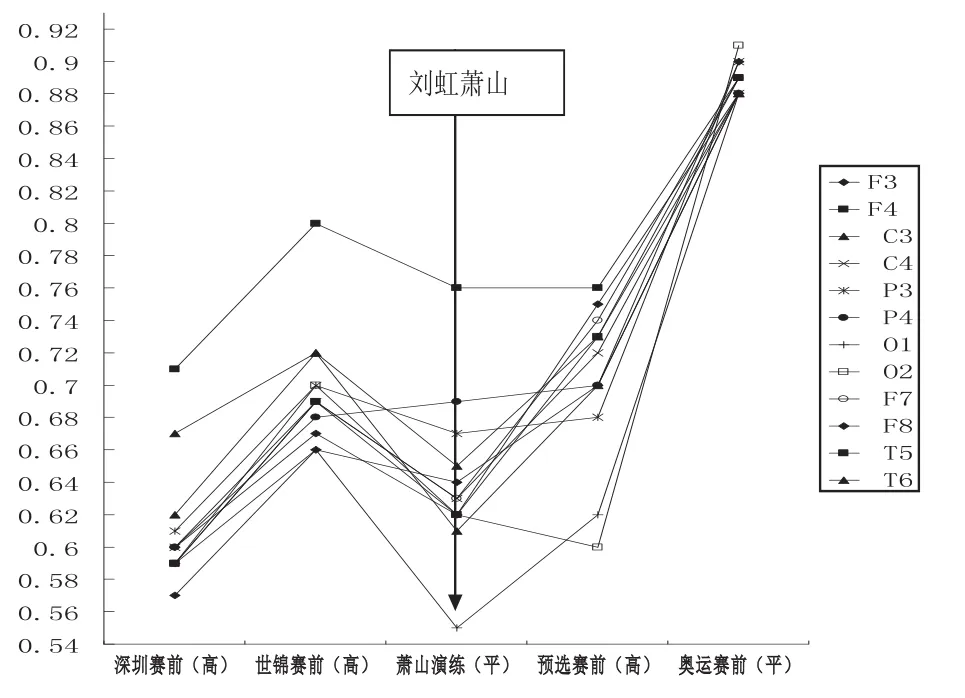

强制性目标成绩平台,由各自的主带教练员决定,以竞赛的“量”值,突出了全程定期“目标”标准重复训练内容,形成了按照时序过程结构的“目标”平台,在该实验过程中2007年12月1日的演练平台上,产生了刘虹20 km 1:26:56秒的好成绩,这个成绩是中国女子竞走从2005年开始迄今2011年7月为止取得的最好成绩,是可以在2008奥运会上取得亚军的成绩。目标强度平台周期的建设,是在借鉴其它项目如体操“质量套”重复、跳水的“目标倒逼”、乒乓球的队内竞赛选拔平台以及充斥着大松博文精神的五连冠时女排“实战平台控制”经验总结的基础上产生的,周期性“目标”平台是真正意义上的实战“量”尺度重复概念。在实战平台的建设过程中,它也审验了我们围绕“目标平台”建设的实际能力与水平,使我们看到在科学性与控制合理性问题方面需要加强的部分,为“量”尺度建设的认识,提供了宝贵的实践依据。表5、图5、图6均体现了阶段强度平台的效果。运动员刘虹的最好成绩在萧山,而非在奥运比赛中,其中,体现的实战训练结构“日均实战距离”平台就表现出了与运动成绩关系最为密切的特征。由表5、图5、图6的分析可见,实战距离趋近于实战距离时(萧山演练),刘虹的成绩最好。由于建立了一周一演练、一月一比赛的生物适应平台,刘虹训练效果的最好阶段就是在浙江杭州“萧山”的训练,其重点课距离、课平均速度、日均训练距离、实战距离百分比、日均实战距离等均为最大,即“量”尺度最近于实战,且刘虹表现出的中枢适应熵值为各阶段训练的最小值,表现为对负荷信息适应的高度集中。说明目标“量”的形成只对应于目标序结构的刺激。可惜的是竞走平原组“训练有效负荷”“生物适应平台”训练在2008年初,由于训练管理理念问题而终止。

表5 不同的“量”结构与尺度在时间过程中的表现(以刘虹2008年奥运备战为例)

续表5

图5 刘虹备战08奥运不同训练阶段中达到实战标准的训练安排

图6 刘虹在2008年奥运赛前五个不同阶段脑自主适应状态(熵值)变化的脑区特征

4 结论与建议

从“强度为核心”向目标“量”“生物适应平台”训练的认识转化,是当前实现“有效负荷”的基本原理与逻辑途径,但“量”标准为核心的训练思维需要对训练系统的复杂性与系统特征,有足够的认识,而有关“量”“生物适应平台”训练的认识转化,必须注意:

(1)竞技运动的“质与量”是客观存在。世间凡是事物必定存在“质与量”的问题,运动专项作为事物的一种特殊表现形式,自然也存在“质与量”的问题,“质与量”是辩证统一体,量规定质的存在方式及其尺度限界,量的标准限值或引导质的演化。“量”是“质”的秩序的尺度,运动员的运动成绩是个体“量”的数字表达,训练过程中“量”有效经验的尺度决定竞技专项的水平。

(2)“量”定义为:“量”是对“质”属性物理或化学限界量值约定性的客观描述,人体专项系统可实现的外标值,也是人体专项“秩序”的时间表现形式,体育事物或运动专项的目标“量”标准,具有个体化的特征并由竞赛规则做出事先约定,它既是专项的竞赛属性规定,也同时成为约束专项自身训练设计或者专项竞赛能力的标准依据。所以,体育竞技专项的“量”标准是训练标准设计的基本逻辑定位。

(3)“量”是“质”定态的时间演化形式事物,且“量”值的比较必须进行事先的约定。对于任一事物来说,“量”都是一种客观实在,并不以人的意志为转移。竞技训练中,训练“量”的发生与存在,无论其时间、空间与能量的连续分布结构都基于物质自身的规定性及始终基于人对刺激的自主适应原理与能量耗散的生物性质。

(4)竞技训练中的“量”与“运动量”、“强度”是完全不同的概念,传统意义上的“运动量”只具有单纯的数字意义,不包含对专项“量”值的规定性及其相关性,不加限制的“重复数量”,是训练设计的错误认识,竞技的“运动量”受专项“量”尺度与生物承受能力的制约,专项“量”尺度的发展,才是训练“重复数量”设计的关键。而且专项“量”与专项“强度”的概念也是不相同的,“量”是目标强度,专项的“量”值具有确定的维度与尺度,而“强度”只是通用的对负荷标度的表述方式,不具有对“质”量过程与秩序的具体规定与对负荷内容约束的逻辑特征。

(5)量是秩序的表现,是结构的动态表达形式,矢量是“量”的运动性质与自然属性。同时,“量”是“质”多维结构规模的量度并与专项特点直接相连,“运动量”只具有数字的一维特征,根据训练目标,“量”具有具体的多因素数值限界,运动“量”应当是对“量”因素尺度的重复数量,基础于运动员个体的自组织适应能力。

(6)运动员专项“量”的尺度是完全个体化的,个体化的“量”尺度在时间生物过程限制内的有效重复才可以表述为“运动量”。

(7)基于能量耗散理论与生物自组织原理,竞技专项的质与量始终处于动态衰减过程,能量耗散与生物个体能量最低的生存法则造成“量”是不稳定的。而“量”的运动与“量”经验的空间过程与时间过程,均遵循人体生物自组织特性与能量耗散原理。

(8)能量限定“量”发展的时间与空间尺度可能性,能量代谢在体内的涨落,是驱动“量”尺度发展变化的根源,能量代谢能力与力量在时间过程中形成的连续能量结构是“量”在时间过程中产生“量”值变化的主要驱动因素,而且,能量过程的外在标度如目标功率或代谢指标与“量”尺度的个体生物匹配,在训练的时间过程中十分重要。

(9)由于专项对“质”的规定性,单纯意义上的数量积累的“量变引起质变”是一种错误的主观认识,并不适用于运动训练,体育运动训练的量变只是自身“量”的增加或减少,是专项质的训练在体内的生物“定态”尺度范围的增大或减小,可以不断进行质的优化而并不涉及质的改变。

(10)由于竞技运动的专项载体是人,专项目标训练是在人脑控制下的生物行为,所以,训练过程中脑能力的策略分配与运动员的注意控制,是确保专项“保质增量”的关键性训练因素,所以教练员在训练过程中运动员训练的主动性与对运动员的激励与注意控制是十分重要的[3]。

(11)在训练的时间过程中,每个训练时间点的量的生物经验,表现为包含着连续量对应的专项质层次的协同状态的修正与改变,不稳定的量值可以将导致与目标量值反动。量的连续与量的离散都遵从生物对负荷反应的自主适应法则,并归于自组织调节下的运动员专项“定态”重组或修正。

(12)竞技运动专项“质”的生物性质,是以脑为控制中心的生物系统控制结构,由专项目标平台的训练经验形成竞技能力的状态空间并构成专项的质,质的稳定性决定竞技状态与表现能力的稳定性,并构成区别不同专项的生物学依据。

致谢:本文是在国家体育总局科教司项目“2008奥运队员训练适应状态评价及其训练强度周期优化控制的应用理论与技术推广”训练研究团队的共同努力下完成的。感谢总局科教司的支持、感谢所有支持我们研究工作的运动员、教练员、管理人员及各级领导!

[1] 李捷,王力先.竞技“有效训练"定位的逻辑依据与生物学原理(上)”[J].成都体育学院学报,2015,41(5):99-105.

[2] 国家体育总局备战2012年伦敦奥运会训练理论与实践创新文集[C].2011.

[3] 黄玉斌.体操新概念:高水平运动员训练行为控制规律研究[M].北京:人民体育出版社,2003.

Logical Basis and Biological Principle of the Effective Training in Competitive Sports(II)

This paper aims to study the nature of sports items,the existing mode of“quality”and“quantity”of sports items and their dialectical relationship,the nature of“quantity”and the prescription of the training quantity standard in relation to actual combat target(sequence),the energy dissipation and time dimension of quantity,the relationship between“payload”and competitive target state(sequence and ability for special items),the biological mechanism of“sequence”formation,the endogenous logic standard of competitive training quantity and the design principle and application of scientific control of effective exercise“quantity”,The paper further analyzes the logical basis of“payload”design in competitive training,the existing mode of training load"quantity”and its relationship with biological adaption,the conventionality of factors within the“quantity”standard in competitive training items,the complexity of“quantity”components,and the design and controlled application methods of“quantity”movement in competitive training.

Competitive Sports;Training;Effective Training;Quantity of Training

G808 Document code:A Article ID:1001-9154(2015)06-0068-07

G808

A

1001-9154(2015)06-0068-07

(编辑 孙君志)

10.15942/j.jcsu.2015.06.012

国家体育总局项目(2012A003-7)。

李捷,博士,教授,研究方向:运动训练学,E-mail: 13600006796@163.com。

1.广东省体育局科教宣传与交流处,广东广州510108;2.广东省体育科学研究所,国家体育总局体能与训练适应控制系统重点实验室,广东广州510663

1.Sport Bureau of Guangdong Province,Guangzhou Guangdong 510100;2.Guangdong Provincial Institute of Sports Science,Guangzhou Guangdong 510663

2015-08-10