成渝西昆“菱形”经济圈产业结构与分工的测度研究

文/ 李梦宇1 熊承雪2(1.2.成都经济发展研究院,四川成都 )

成渝西昆“菱形”经济圈产业结构与分工的测度研究

文/ 李梦宇1 熊承雪2(1.2.成都经济发展研究院,四川成都 )

成渝西昆“菱形”经济圈包括成都、重庆、西安、昆明四个核心城市,通过进行产业结构和主导产业的比较测度,不难发现上述各城市之间存在着三次产业结构总体相似度较高,部分产业地域分工已经显现,部分主导产业重合度较高等特点。有必要借鉴纽约城市圈和长三角经济圈产业分工与合作模式的经验,进一步加强成渝西昆“菱形”经济圈产业分工与合作。

菱形经济圈 产业结构 分工测度

一、背景介绍

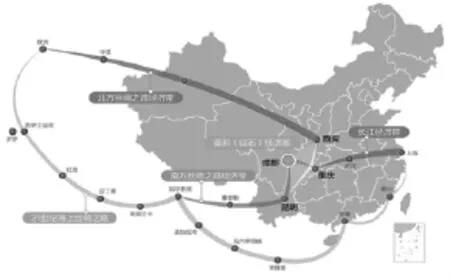

图1 成渝西昆菱形经济圈示意图

(一)成渝西昆“菱形”经济圈简介

随着经济全球化和知识经济时代的到来,城市群和经济圈已成为国际竞争的基本单元。2015年3月,成都首次在全国“两会”上提出由国家规划,成都、重庆、西安、昆明四城构建成渝西昆“菱形(钻石)”经济圈,从而更好地实现“一带一路”战略和长江经济带战略的互联互通,推动西部更好均衡协同发展,形成中国新的经济增长极。当前,成、渝、西、昆四城不仅是西部城市的聚集点,也是成渝西昆“菱形”经济圈的主要核心城市,而且已被纳入《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》的城市群中。从中长期来看,成渝西昆“菱形”经济圈将逐渐演变成西部最大的城市群。

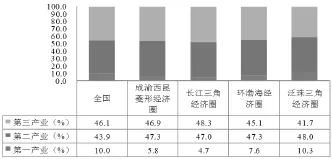

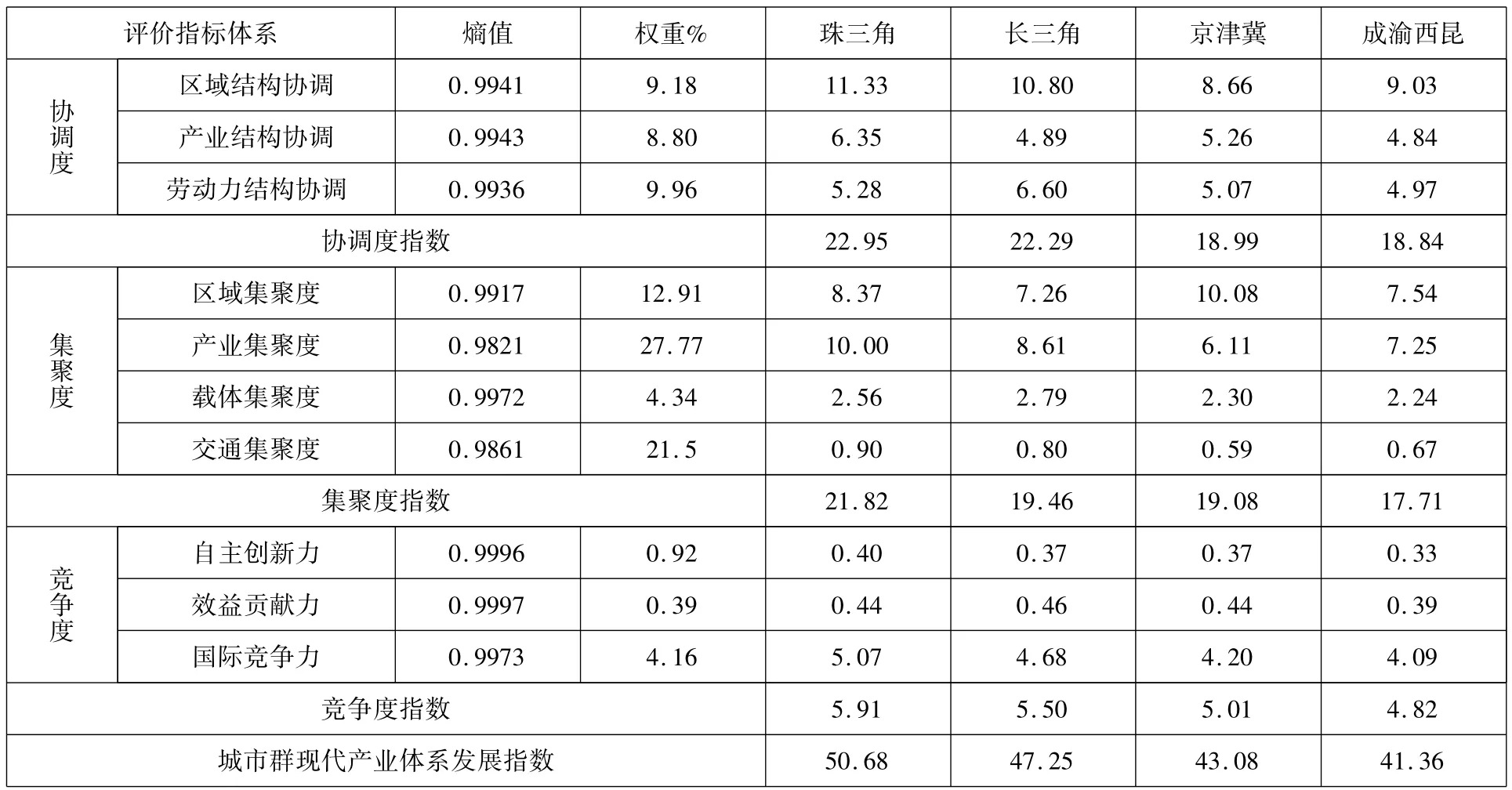

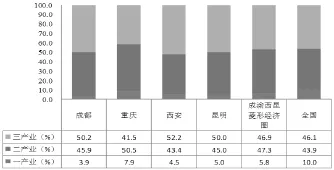

(二)城市群现代产业体系发展指数的对比

区域内的分工协作是一个经济圈形成与发展的关键,只有进行合理的产业地域分工,才能有效发挥各地的经济优势,形成独具特色的区域生产部门,提升经济圈的整体竞争水平。成渝西昆“菱形”经济圈的产业结构整体呈现为:农业基础较好,“二产”比重较大,“三产”上升速度较快,形成二、三产业共同推动经济发展的格局(见图2)。但从经济圈内部,尤其是成都、重庆、西安、昆明四个核心城市之间的产业分工和协作来看,还没有真正形成经济一体化与相互协作的关系。通过测算成渝西昆城市群现代产业体系发展指数,并与长三角、珠三角、京津冀三大城市群对比,发现成渝西昆城市群现代产业体系发展指数分别较三者低10分、6分和3分。成渝西昆城市群无论协调度、集聚度,还是竞争度指数均低于其他三大城市群(见表1)。相对于这三大城市群,成渝西昆城市群的差距,不仅体现在经济体量上,还体现在产业布局上。因此,科学合理地评价成渝西昆城市群产业结构与分工对于探究其发展的内在联系、提升整体竞争力具有重要的意义。

图2 成渝西昆经济圈与全国以及其他经济圈产业结构对比

二、成渝西昆菱形经济圈产业结构对比分析

考虑到城市之间产业结构的可比性,同时基于现有数据,本文从三次产业结构、三次产业内部结构以及主导产业三个方面比较分析成渝西昆“菱形”经济圈内各城市产业结构。三次产业内部结构通常包括农林牧渔业(简称农业,下同)、采掘业(采掘)、制造业(制造)、电力、燃气及水的生产和供应业(水电气)、建筑业(建筑)、交通运输、仓储及邮政业(物流)、信息传输、计算机服务和软件业(信息)、批发和零售业(批零)、住宿、餐饮业(食宿)、金融业(金融)、房地产业(房地产)、租赁和商业服务业(租赁)、科研、技术服务和地质勘查业(科技)、水利、环境和公共设施管理业(水利)、居民服务和其它服务业(居民服务)、教育(教育)、卫生、社会保险和社会福利业(卫生)、文化、体育和娱乐业(文化)、公共管理和社会组织(公共管理)共计19个产业。

(一)三次产业结构对比分析

1.“菱形”经济圈与全国三次产业结构对比。2013年,成渝西昆“菱形”经济圈三次产业结构为5.8:47.3:46.9,与全国三次产业结构相比(10:43.9:46.1),经济圈第一产业占比低于全国4.2个百分点,第二产业、第三产业占比分别高于全国3.4、0.8个百分点。总体来看,“菱形”经济圈工业化进程总体快于全国。

2.“菱形”经济圈内各城市三次产业结构对比。2013年,成都、西安和昆明三次产业结构分别为3.9:45.9:50.2、4.5:43.4:52.2和 5.0:45.0:50.0,第三产业占比均超过50%,呈现出较为明显的“服务型”发展特征,重庆三次产业比重为7.9:50.5:41.5,农业和工业所占比重均高于其他城市,且第二产业高于第三产业10个百分点,具有典型的“工业型”特征。

表1 四大城市群现代产业体系发展指数

从第一产业来看,成都、西安、昆明占比小于经济圈和全国平均水平,重庆占比小于全国平均水平但高于经济圈平均水平;从第二产业来看,西安占比低于经济圈和全国水平,成都和昆明占比低于经济圈平均水平但高于全国,重庆占比高于经济圈和全国水平,表明重庆相较于其他城市工业对经济的支撑作用更为明显;从第三产业来看,成都、西安、昆明第三产业占比均高于经济圈和全国水平,重庆低于经济圈和全国水平,说明成都、西安、昆明第三产业主导的特征较为明显且发展水平较为接近。

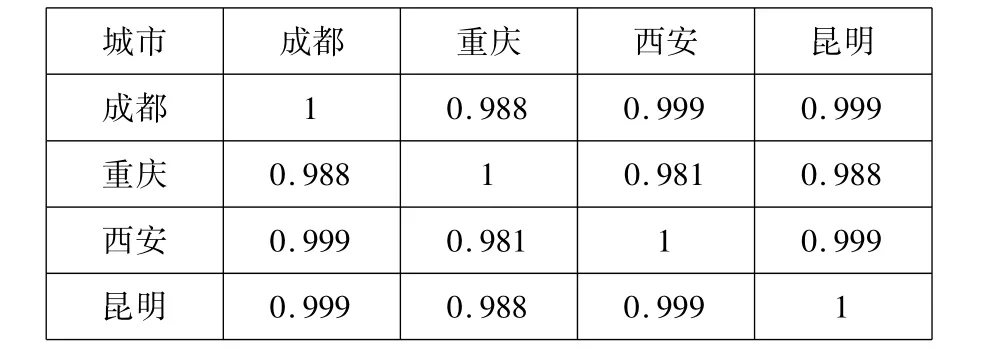

图3 成渝西昆经济圈各市三次产业结构比较

3.“菱形”经济圈内各城市三次产业结构相似性。成渝西昆“菱形”经济圈各城市之间三次产业结构相似系数均大于0.9,三次产业同构化现象较为明显。(注:产业结构相似程度一般以相似系数作为评价标准,相似系数越接近于1,说明两地之间产业结构越相似,相反,相似系数越接近于0,说明两地之间产业结构差异越大,互补性越强。)其中,成都、西安、昆明目前均处于工业化中后期阶段,第三产业占比均已超过50%,产业结构呈现出“三二一”的发展特征,使得其三次产业结构相似度较高,相似系数达到0.999;重庆目前仍处于工业化中期阶段,以机械制造工业为主导的第二产业仍然占有较大比重,三次产业结构呈现“二三一”的发展特征,使之与成都、西安和昆明的三次产业结构略有差异,相似系数分别为0.988、0.981和0.988(见表2)。

表2 成渝西昆经济圈各城市三次产业结构相似系数

(二)三次产业内部结构对比分析

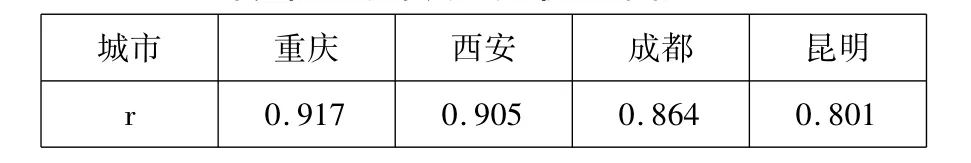

1.各城市三次产业内部结构相似度。以成渝西昆“菱形”经济圈三次产业内部结构为参照系,计算出各城市各细分产业的区位熵(注:区位熵是指一个地区特定部门的从业人员在全部从业人员中所占的比重与全国该部门从业人员在全国从业人员中所占比重之间的比值。区位熵大于1,可以认为该产业是地区的专业化部门,区位熵越大,专业化水平越高;如果区位熵小于或等于1,则认为该产业是自给性部门。),并建立区位熵的灰色关联系数(注:区位熵的灰色关联系数是指对比物与参照物的相似程度,系数越大说明相似度越高,如果把它们描绘在图形上,产业结构就表现为一条曲线,则若干个地区的产业结构就是若干条曲线,产业结构的趋同性也就转化为曲线的相似性。)矩阵,得到各城市与经济圈三次产业内部结构的灰色关联度由大到小是重庆(0.917)、西安(0.905)、成都(0.864)和昆明(0.801)(见表3),且关联度数值比较接近,表明经济圈内各城市在三次产业内部结构上的相似性较高,产业同构性较强。

表3 成渝西昆经济圈各市三次产业内部结构的灰色关联度(r)排序

其中,重庆和西安产业结构的灰色关联度均高于0.9,表明重庆和西安在细化产业结构上与经济圈整体相似度较高,产业结构趋同现象较为明显,成都和昆明产业结构的灰色关联度高于0.8但小于0.9,表明成都和昆明中观层次产业结构与经济圈整体有一定差异,部分产业具有比较优势。

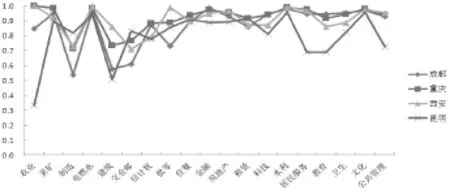

2.各城市三次产业内部结构类型。虽然经济圈内各城市之间三次产业内部结构总体趋同现象较为明显,但部分产业的地域分工已经开始显现(见图4)。

图4 成渝西昆经济圈各市三次产业内部结构相似性

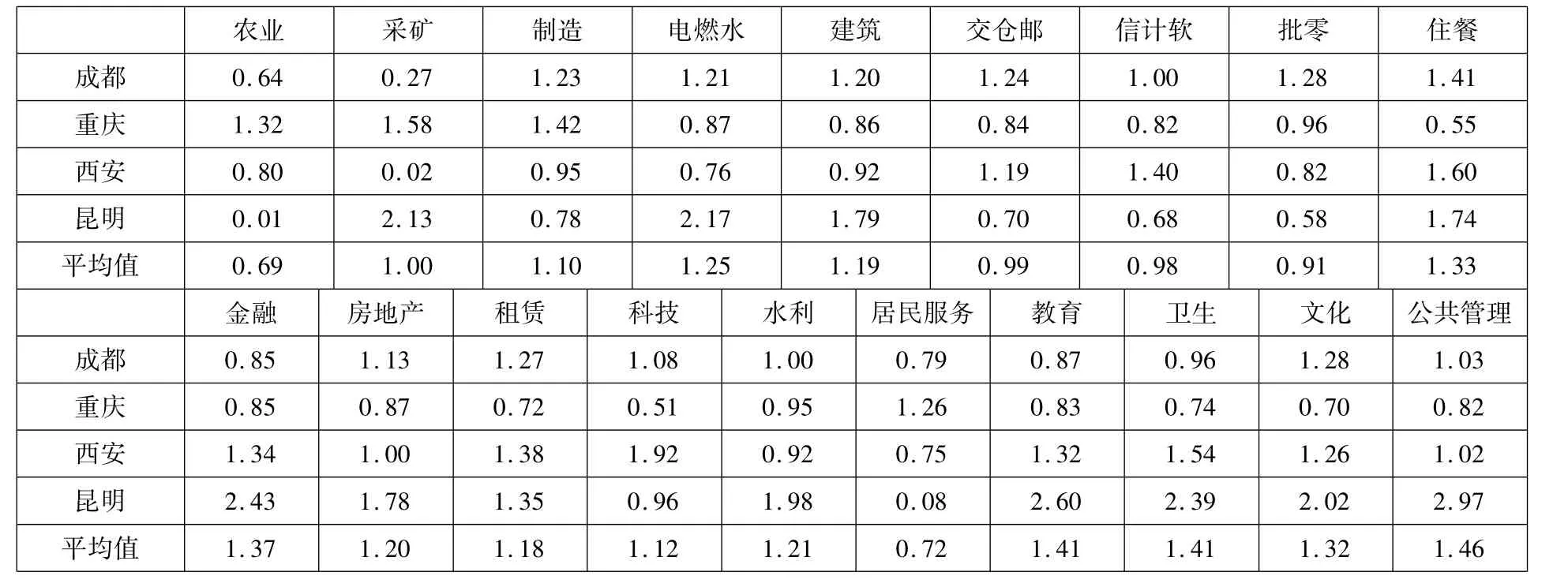

其中,昆明除采矿业(2.13)和电力、燃气及水生产和供应业(2.17)区位熵明显高于其他城市外,水利(1.98)、金融业(2.43)、建筑(1.79)、房地产(2.60)、卫生(2.39)以及文化(2.02)区位熵也高于经济圈平均水平,从而使得昆明的产业结构与经济圈总体产业结构差异最大,表明昆明正由资源型结构向综合型结构转变;经济圈中经济发展水平相对较高的成都,除采矿业区位熵(0.27)明显低于经济圈平均水平,其他各产业区位熵均稍低于或稍高于经济圈平均水平,这一方面是由于成都矿产资源相对比较匮乏,另一方面表明成都大部分产业都有一定程度的发展,属于综合发展型结构;西安所有区位熵大于1的产业大部分集中在交通运输、仓储和邮政业(1.19)、住宿和餐饮业(1.60)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.40)、租赁和商业服务业(1.38)以及科学研究和技术服务业(1.92)等第三产业领域,属于专业服务型结构;重庆除农业(1.32)一枝独秀外,制造业(1.42)、采矿业(1.58)和居民服务、修理和其他服务业(1.26)区位熵也较高,其他产业区位熵则均接近于经济圈平均水平,表明重庆正由工业主导型向综合型转变。(见表4)

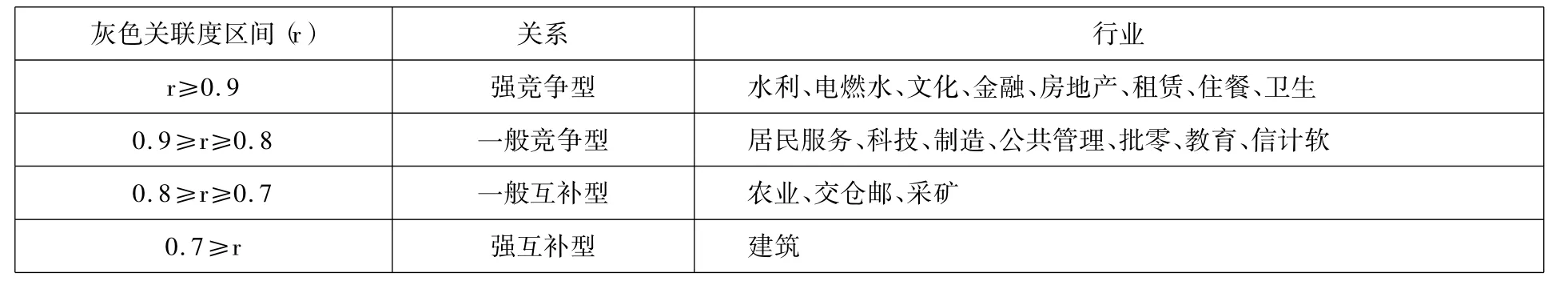

3.各产业相似度与竞争强度。以成渝西昆“菱形”经济圈三次产业内部结构为参照系,计算出各城市各细化产业的区位熵,并建立区位熵的灰色关联系数矩阵,得到成渝西昆“菱形”经济圈各细化产业整体的相似性由大到小的顺序是水利、电燃水、文化、金融、房地产、租赁、住餐、卫生、居民服务、科技、制造、公共管理、批零、教育、信计软

、农业、交仓邮、采矿、建筑。(见表5)

其中,水利、电燃水、文化、金融、房地产、租赁、住餐、卫生产业的灰色关联度均大于0.9,表明以上产业在各城市之间高度重合,地域分工并不明显,属于强竞争型产业。居民服务、科技、制造、公共管理、批零、教育、信计软产业的灰色关联度大于0.8小于0.9,地域之间的产业分工开始初步显现但仍然具有一定重合,属于一般竞争型。其中,居民服务在重庆具有比较优势,科技在成都、西安具有比较优势,制造在成都、重庆具有比较优势,公共管理在成都、西安、昆明具有比较优势,批零在成都具有比较优势,教育在西安、昆明具有比较优势,信计软在成都、西安具有比较优势。农业、交仓邮、采矿产业的灰色关联度大于0.7小于0.8,此类产业重合度较小,城市间的产业分工较为明显,属于一般互补型产业。其中农业在重庆具有比较优势,交仓邮在成都、西安具有比较优势,采矿在重庆和昆明具有比较优势。建筑业的灰色关联度仅有0.669,这是由于成都和昆明建筑业的区位熵明显高于重庆和西安,产业互补性较强,属于强互补型产业。(见表6)

图5 成渝西昆经济圈灰色关联度小于0.9产业的相似性

表4 2013年成渝西昆经济圈各城市各产业区位熵

表5 成渝西昆经济圈各产业的灰色关联度(r)排序

表6 成渝西昆经济圈各产业结构关系

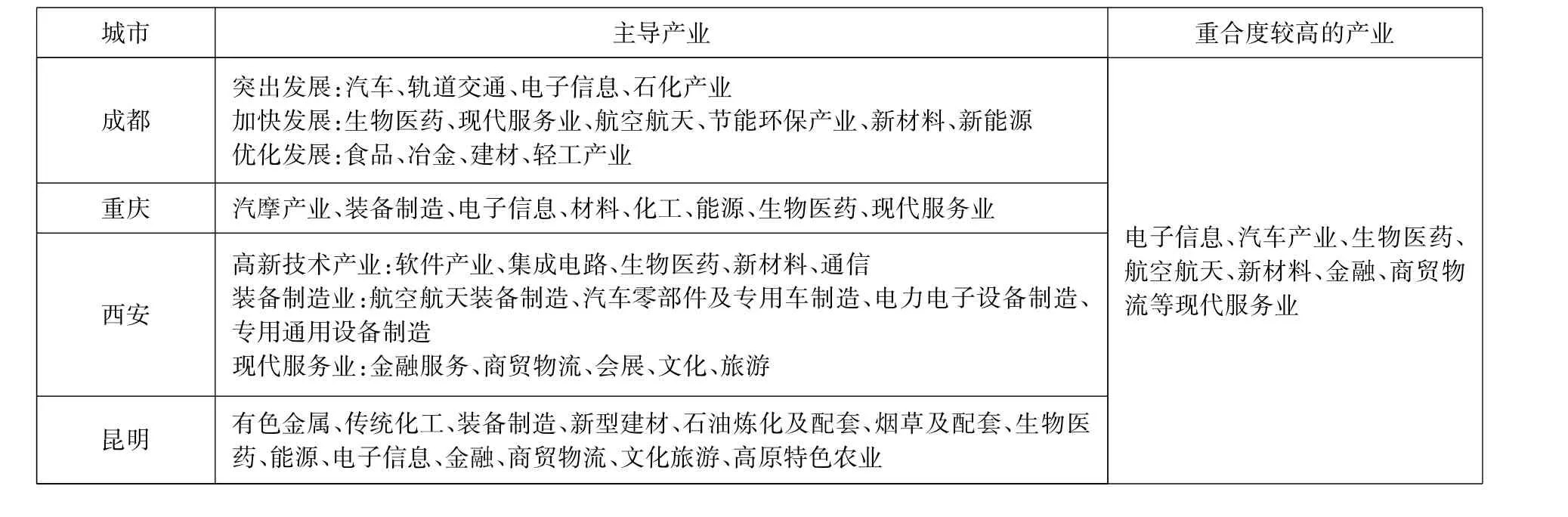

(三)主导产业对比分析

主导产业决定和引导着一个城市产业结构未来的发展,对产业结构调整和经济发展转变具有强大的促进和带动作用。经济圈内各城市能否依据自身的比较优势科学合理的选择主导产业,是整个经济圈能否提升发展质量和速度的关键。

从“菱形”经济圈内各城市主导产业发展情况来看,四城之间在主导产业发展上重合度较高的产业主要集中在电子信息、汽车制造、生物医药、航空航天等战略性新兴产业领域以及金融、商贸物流等现代服务业领域,但没有出现大规模同质化竞争的局面。(见表7)

表7 成渝西昆经济圈各城市主导产业选择对比

三、国内外著名经济圈产业分工与合作的经验借鉴

为了更好的推动成渝西昆“菱形”经济圈整体竞争力的提升,通过梳理和总结国内外著名经济圈,如“纽约都市圈”、“长三角经济圈”各城市产业协同发展的经验,为成渝西昆“菱形”经济圈的发展提供有益借鉴。

从“纽约都市圈”内部分工来看,各城市间的分工协作关系非常紧密。具体看来,纽约是首位城市,也是世界金融中心和国际区域性总部的集中地;费城是第二大城市,重工业处于领先地位,是美国东海岸的炼油中心和钢铁、造船基地;华盛顿是美国的首都,是政治中心;波士顿是著名的文化中心,也是仅次于硅谷的微电子技术中心。在该都市圈内,四个城市依据各自的基础和特色,承担不同的职能,使得都市圈具有区域综合职能和产业协作优势。

从“长三角经济圈”内部分工来看,上海市与圈内其他城市的产业垂直分工和生物群落的垂直分工非常相似。上海作为中心城市,经济实力最强,产业发展呈现资本密集型、技术密集型的特点,处于产业链顶端,具有辐射和带动整个经济圈发展的能力;杭州、南京、宁波、苏州等圈内次中心城市则充分利用人力、土地的优势,重点发展面向区域范围的服务业和制造业;而圈内的小城市在上海的带动下发展面向本地的服务业和制造业。

从“纽约都市圈”和“长三角经济圈”等著名经济圈的发展经验来看,对成渝西昆“菱形”经济圈而言,一是要打破行政区划限制,根据区域比较优势对各城市进行明确分工,承担圈内城市功能,实现经济圈内产业协同发展;二是要构建集约化产业链的发展模式,制定合理的产业政策,促进经济圈产业结构优化升级,构建合理产业链,以优化的城市职能分工促进区域共同发展;三是要建立有效的区域竞争合作机制,建立由成都、重庆、西安、昆明有关部门以及相关区市组成的高层协商机构,就基础设施、要素流动、市场准入、相互投资以及政策协调等方面进行对话、协调和协商。对于成都而言,一是抓住“一带一路”的发展机遇,突出作为区域性中心城市产业技术密集型、资本密集型的优势,主动承担圈内核心城市的功能,努力实现与圈内其他城市的互动互促互补发展,协同打造中国新的经济增长极。二是立足于自身产业比较优势,实现经济结构的高技术化,发展外向型和生产性服务业,做大做强高端制造业,重点推进汽车、轨道交通、电子信息、石化等产业;加快发展生物医药、节能环保、新能源、新材料、航空航天等产业;积极参与城市间的产业分工,推动功能整合,实现资源优化配置,全面提升经济圈的竞争力。

[1]贾卓,陈兴鹏,王鹏.中国西部城市群产业结构测度及产业升级路径选择—以兰白西城市群为例[J].重庆大学学报,2014(05).

[2]李文强,罗守贵.基于区域经济一体化的上海都市圈产业分工研究[J].经济与管理研究,2011(03).

[3]张冀新.城市群现代产业体系的评价体系构建及指数测算[J].工业技术经济,2012(09).

[4]陈群元,宋玉祥.长株潭“3+5”城市群产业结构的比较测度[J].经济地理,2009(01).

[5]兰蓓.立足新起点 加快成都区域性中心城市建设—基于对国内外区域性中心城市的研究[J].西部经济管理论坛,2012(02).

[6]范雪.环渤海经济圈产业分工协作现状浅析[J].中国管理信息化,2012(19).

责任编辑:李 翔

F290

A

1008-6323(2015)06-0090-05

1.李梦宇,成都经济发展研究院经济运行与计量研究所;2.熊承雪,成都经济发展研究院经济运行与计量研究所。

2015-10-26