球囊扩张微导管联合逆向导丝治疗冠状动脉慢性完全闭塞病变探讨*

李涛,陈永清,焦丕奇

(兰州军区兰州总医院心血管内科,甘肃兰州730050)

球囊扩张微导管联合逆向导丝治疗冠状动脉慢性完全闭塞病变探讨*

李涛,陈永清,焦丕奇

(兰州军区兰州总医院心血管内科,甘肃兰州730050)

目的:探讨球囊扩张微导管联合逆向导丝治疗冠状动脉慢性完全闭塞病变的临床价值。方法:选择患者80例,分为两组,各40例,对照组使用单纯逆向导引钢丝技术,观察组则结合使用球囊扩张导管结合,逆向导引钢丝技术,比率两组患者术前造影时间、手术操作时间及造影剂剂量,平均使用导丝数及支架数,并统计两组发生的并发症情况。结果:观察组造影时间和手术操作时间均显著短于对照组(P<0.05),且使用的造影剂剂量显著少于对照组(P<0.05),观察组平均使用导丝数及支架数均显著少于对照组(P<0.05),观察组发生局部小血肿和心包填塞的比率显著都低于对照组(P<0.05)。结论:球囊扩张微导管联合逆向导丝治疗冠状动脉慢性完全闭塞病变,能显著提高手术操作效率,减少导丝数及支架数,提高手术安全性。

球囊扩张微导管;逆向导丝;冠状动脉慢性完全闭塞病变

冠状动脉慢性闭塞性病变在冠状动脉造影检查中所占的比率高达25%[1]。以往大多采用经皮冠状动脉介入治疗,但介入治疗的成功率有限[2]。新技术和导丝的临床应用,显著提高了冠状动脉慢性闭塞性病变的开通率,逐渐得到临床医师及患者的认可。但对部分复杂程度较高的闭塞,前向技术的成功开通率较低。而逆向技术对于复杂性血管闭塞的开通率更为有效[3]。

临床实际工作中,患者采用逆向导丝技术能否取得成功,其决定性因素为术中能否建立有效的侧支循环。临床上大多采用高选择性动脉造影技术,其不仅能清晰的显示侧支血管的状况而且还对引导导丝的置入具有一定的指引价值[4]。同时扩张微导管的临床应用更为术前进行选择性的动脉造影提高了可行性。而且扩张微导管还能对侧支循环血管更有效的扩张,以利于介入球囊及支架等的置入。如果术中无法将逆向导引钢丝通过闭塞血管,是否能通过扩张微导管进行替代治疗,已达到扩张与引导的目的,从而更利于逆向导引钢丝的推送。本研究主要探讨对于冠状动脉慢性完全闭塞病变介入治疗中,如果逆向导引钢丝无法通过时,使用球囊扩张导管进行引导治疗的临床价值,现报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料:选择2010年1月至2013年12月我院收治的冠状动脉慢性闭塞性病变患者80例,入组条件:①病史超过3个月;②存在心绞痛或在检查中发现有心肌缺血客观证据;③冠状动脉造影效果较差;④正向导丝技术无法成功穿过病变区域;⑤存在可用的逆向侧支循环。剔除条件:①没有合适的逆向侧支循环;②左心功能或肾功能严重不全;③会造成对晚期恶性肿瘤的巨大影响。按照随机数字法分为两组,各40例,其中观察组:男23例,女17例,年龄50~80岁,平均(67.3±3.9)岁,左心室射血分数:47~64,平均(53.4 ±3.6),吸烟史者27例,合并疾病:高血压33例,高脂血症32例,糖尿病19例,脑血管疾病26例;对照组: 男22例,女18例,年龄50~81岁,平均(67.4±3.8)岁,左心室射血分数:46~65,平均(53.5±3.5),吸烟史者28例,合并疾病:高血压32例,高脂血症31例,糖尿病20例,脑血管疾病27例,两组性别、年龄、治疗前左心室射血分数、吸烟史及合并疾病等差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 治疗方法:冠状动脉微导管介入方法:通过冠状动脉高选择性造影检测为冠状动脉慢性闭塞性病变后,将微导管推送至冠状动脉慢性闭塞性病变,随后替换成冠状动脉慢性闭塞性病变专用导丝,以提高导丝韧性及推送力;在顺利通过病变区后,随后将微导管通过病变部位,以交换导丝退出微导管。如果前向导入失败,可选择理想的侧支循环送入逆向导丝,在逆向导丝通过闭塞区域到达前向导引导管内,将球囊前向送入引导管内与逆向导丝吻合,随后将逆向微导管推送通过,冠状动脉慢性闭塞性病变进入前向导引导管内,再撤出逆向导丝,建立前向-逆向轨道后送入球囊,治疗完成。逆行导引钢丝技术:通过冠状动脉高选择性造影选择理想的侧支血管,可使用微导管选择性造影,将血管弯曲较小的可视侧支血管作为选择目标。使用微导管辅助下将导引钢丝穿过侧支血管通过闭塞病变,成功后可选择逆行导引钢丝对吻技术、通过技术或捕获技术。其中通过技术对设备要求相对特殊,须利用到短指引导管和球囊导管,进行对吻。

1.3 研究方法及观察指标:所有患者入院后均签署介入治疗同意书,术前进行高选择性冠状动脉造影,对照组使用单纯逆向导引钢丝技术,如不能通过,则治疗终止,观察组则结合使用球囊扩张导管结合逆向导引钢丝技术,比率两组患者术前造影时间、手术操作时间及造影剂剂量,平均使用导丝数及支架数,并统计两组发生的并发症情况。

1.4 统计学处理:应用SPSS13.0进行,计量资料以均数±标准差(±s)表示,两组间均数的比较使用t检验,组间率的比较采用χ2检验,P<0.05差异有统计学意义。

2 结果

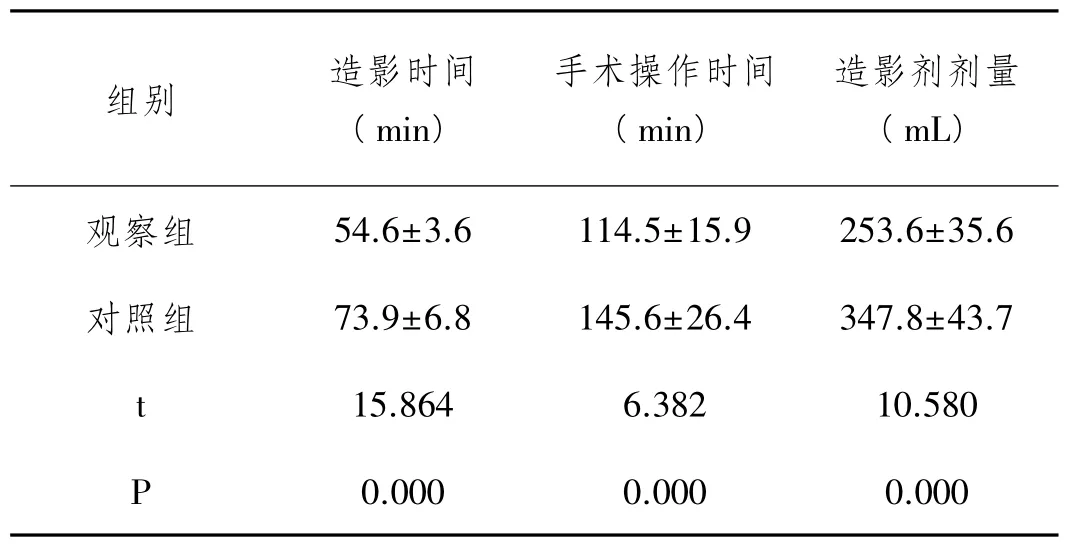

2.1 两组术前造影时间、手术操作时间及造影剂剂量比较:观察组造影时间和手术操作时间均显著短于对照组(P<0.05),且使用的造影剂剂量显著少于对照组(P<0.05)。

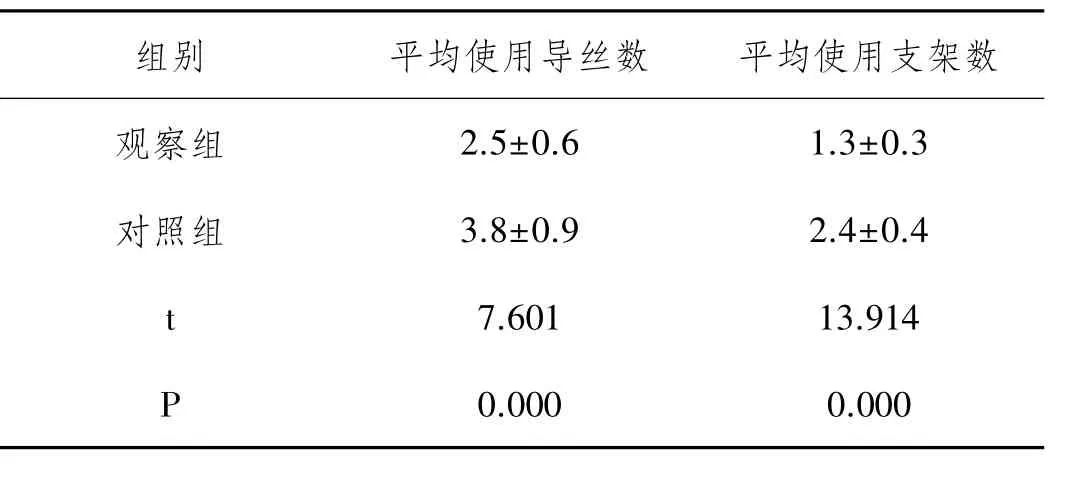

表2 两组平均使用导丝数及支架数比较(±s)

表2 两组平均使用导丝数及支架数比较(±s)

组别平均使用导丝数平均使用支架数观察组2.5±0.61.3±0.3对照组3.8±0.92.4±0.4 t 7.60113.914 P 0.0000.000

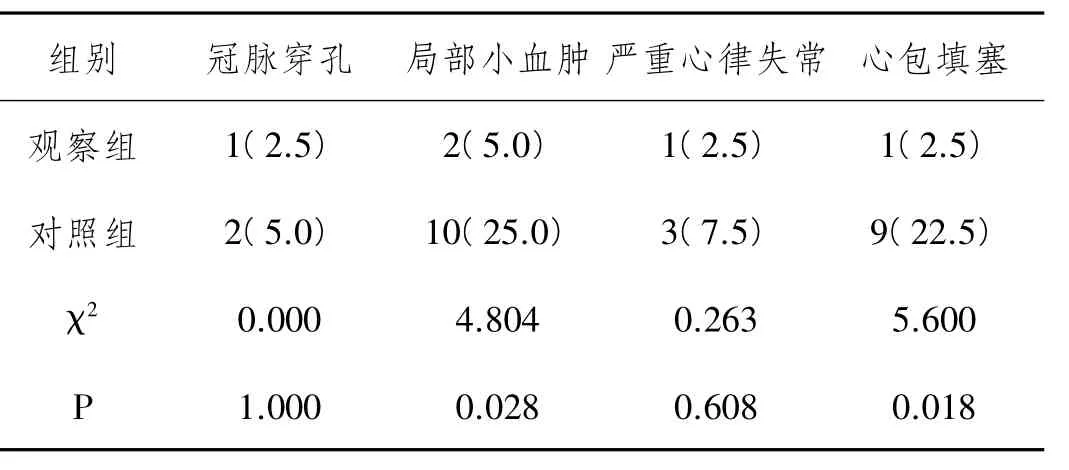

2.3 两组并发症情况比较:观察组发生局部小血肿和心包填塞的比率显著都低于对照组(P<0.05),两组发生冠脉穿孔与严重心律失常的比率差异无统计学意义(P>0.05)。

表3 两组并发症情况比较n(%)

表1 两组术前造影时间手术操作时间及造影剂剂量比较(±s)

表1 两组术前造影时间手术操作时间及造影剂剂量比较(±s)

组别造影时间(min)手术操作时间(min)造影剂剂量(mL)观察组54.6±3.6114.5±15.9253.6±35.6对照组73.9±6.8145.6±26.4347.8±43.7 t 15.8646.38210.580 P 0.0000.0000.000

2.2 两组平均使用导丝数及支架数比较:观察组平均使用导丝数及支架数均显著少于对照组(P<0.05)。

3 讨论

随着介入治疗器械和技术的发展,临床治疗冠状动脉慢性闭塞疾病的手术成功率显著提高,但针对本病仍是介入治疗中难度及要求最高的手术之一[5]。如何合理的选择治疗器械及运用合理技术,提高冠状动脉慢性闭塞疾病介入治疗的成功,其任重道远。微导管的使用在慢性闭塞病变的介入治疗中具有非常重要的作用,通过其可支撑、调整导引钢丝,并进行高选择性的冠状动脉造影[6]。使用微导管技术可有效的调控导引钢丝方向,病根据靶血管走行,可随血管走形而调整钢丝弯曲度,同时还能通过改变外露微导管的长度,达到调整导引钢丝头端方向的作用[7]。使用微导管还能增强导引钢丝头端的硬度。研究称,冠状动脉慢性闭塞疾病专用导丝头端硬度受外露于微导管的长度影响,外露长度越短硬度越高,但非闭塞病变导引钢丝其头端硬度长度影响较小[8]。微导管高选择性造影有助于确定导引钢丝位置,但其易受到较大血管夹层影响,而合理选择侧支循环,能提高侧造影的准确性。冠状动脉慢性闭塞性病变侧支循环应尽量选择在完全闭塞之前建立,侧支供血量较低,容易因耗氧量增加引发缺血甚至心绞痛。血运的重建有助于改善左室功能,降低患者死亡率。

本研究观察组使用微导管联合逆向导丝技术,发现观察组造影时间和手术操作时间均显著短于对照组,且使用的造影剂剂量显著少于对照组。究其原因可能是通过微导管引导,更有效的开通侧支血管,从而更顺利的进行手术,所以操作时间缩短且所用造影剂减少。本研究观察组主要操作要点为微导管与逆向导丝的吻合技术,通过本研究我们认为其应注意一下要点:①借助微导管,操作逆向导丝通过完全闭塞病变到达前向指引导管内;②球囊扩张前向指引导管头以固定导丝;③旋转推送微导管到达前向指引导管;④前向推送微导管到达指引导管头端;⑤将逆向导丝回退至微导管内;⑥通过微导管前向推送导丝;⑦调整前向导丝至逆向微导管内,进而至闭塞病变的远端;⑧撤出逆向微导管及导丝;⑨撤出前向微导管。以上为经典经微导管导丝吻合技术。操作过程中要确保两导管处于同一层面,否者不能顺利进行经微导管导丝吻合技术。狭窄部位应用此技术的成功率更高,在管径较大的血管腔内可借助球囊对两导管进行扩张固定,最后微导管导丝交接的部位既可选择在前向指引导管的头端,也可以在血管狭窄的病变内进行。

慢性闭塞病变的血管重建不但可以有效降低心绞痛的发生率,还能增强心脏功能,防止外科旁路手术和提高生存率。随着器械功能和技术水平的不断发展,使冠状动脉慢性闭塞性病变的介入治疗已经被越来越患者所接受,但其治疗难度大,成功率低,技术复杂,因此并没有实现广泛应用。有效提高冠状动脉慢性闭塞性病变介入成功率的关键在于选择和应用合理的微导管联合新型导丝技术,可有效提高介入治疗的安全性,尤其是在逆向介入治疗中的应用效果。在手术并发症方面,观察组发生局部小血肿和心包填塞的比率显著都低于对照组。针对逆向微通道的需求,微导管即管腔扩张导管被开发出来。在冠状动脉慢性闭塞性病变介入治疗中,微导管可借助高选择性造影,挑选合理的侧支血管并判断导丝位置,协助导丝操作等,其主要适用于迂曲较大的侧支血管或冠状动脉慢性闭塞性病变钙化严重的情况,普通的微导管或小外径球囊导管较难通过,而管腔扩张导管的外径虽然更粗,但其光滑的表明使其更易通过侧支血管。微导管也可应用于前向冠状动脉慢性闭塞性病变的处理。同时微导管较强的韧性,使其在进入血管后有拉直的趋势,因此在操作过程中要经尽量轻柔,不宜用力推送,而应旋转置入,以避免导管顶端发生变形、破损,甚至折断,从而发生侧支血管痉挛,甚至破裂。通过本组研究我们认为:球囊扩张微导管联合逆向导丝治疗冠状动脉慢性完全闭塞病变,能显著提高手术操作效率,减少导丝数及支架数,提高手术安全性,值得临床推广。

[1]缪绯,刘映峰,傅强,等.冠状动脉慢性闭塞病变患者经桡动脉逆行导丝技术行冠状动脉介入治疗成功1例[J].中国介入心脏病学杂志,2010,18(1):46~47.

[2]李勇,邹剑杰,张韬,等.合并急性左心衰的非ST段抬高急性心肌梗死及冠状动脉病变特征[J].临床和实验医学杂志,2008,7(12):13~15.

[3]Funatsu A,Kobayashi T,Nakamura S.Use of the kissing microcatheter technique to exchange a retrograde wire for an antegrade wirein the retrograde approach to intervention in chronic total occlusion[J].Invasive Cardiol,2010,22(5): E74~E77.

[4]彭育红,汝磊生,孙家安,等.管腔扩张导管联合新型慢性闭塞病变专用导丝在冠状动脉慢性完全闭塞病变介入治疗中的作用[J].中国介入心脏病学杂志,2014,22(3): 153~157.

[5]马剑英,葛均波,葛雷.经微导管导丝交接技术在逆向开通冠状动脉完全闭塞病变中的应用及体会[J].中国介入心脏病学杂志,2013,21(3):188~191.

[6]Jagadeesan BD,Mortazavi S,Hunter DW,et al.Endovascular balloon-assisted embolization of high-flow peripheral vascular lesions using duallumen coaxial balloon microcatheter and Onyx:initial experience[J].Vasc Interv Radiol,2014,25(4):587~592.

[7]刘映峰,庄丛明,何维娟,等.控制性正向和逆向导丝内膜下循径技术在逆向导丝介入治疗冠状动脉慢性闭塞性病变中的应用[J].实用医学杂志,2011,27(9):1623~1624.

[8]葛均波,葛雷,马剑英,等.扩张微导管在冠状动脉慢性完全闭塞病变中的应用[J].中国介入心脏病学杂志,2010,18(1):1~4.

B

10.3969/j.issn.1006-6233.2015.07.034

1006-6233(2015)07-1158-03

甘肃省兰州市卫生局科研基金,(编号:2011-ZD-11)

——导丝概述及导丝通过病变技巧