以“细致”成就“高效”

高珊

【关键词】积的变化规律 高效课堂 小学数学

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2015)06A-0086-02

在追求“高效课堂”的大环境下,各所学校都对课堂教学提出了明确要求,如“精讲多练”“以学代教”等。很多教师也各施其法,希望能让课堂教学更高效一些。然而,在课堂教学过程中,如果教师只顾着追求所谓的“高效”而缺少细致的教学和对学生的耐心等待与及时帮扶,忽视必要的引导和点拨,就会“欲速则不达”,最终使课堂“低效”甚至“无效”。

在秋季学期的校级研讨课活动中,笔者执教的是人教版四年级上册第四单元《三位数乘两位数》中“积的变化规律”一课。本课重点探索“当一个因数不变、另一个因数发生变化时积的变化”规律。教材的例题设计分为三个层次:1.研究问题:教材设计了两组既有联系又有区别的乘法算式,为学生观察、计算、对比提供了素材。2.归纳规律:引导学生广泛交流,畅说发现的规律,并尝试用简洁的语言说明积的变化规律。3.验证规律:让学生举例验证积的变化规律的普适性。根据教材意图,同时为了体现学校对课堂教学的要求——“低耗高效”和“精讲多练”,笔者将教学主体思路设计为:1.整体出示例题并让学生交流有何发现后,抛出本课的主要问题:每组的第2、3小题同第1小题相比,因数是怎样变化的?积又是怎样变化的?2.分别研究例题中的两组乘法算式,每一组都按“发现规律后就自己试着举例来验证规律”的模式来学习。3.归纳规律,补充课本填空,运用规律完成课堂练习。这样设计的初衷就是想体现教师放手,由学生自主研究、探寻与验证规律的学习过程。然而在试教中,笔者却发现存在不少问题:首先,当笔者出示主题图中的两组算式、让学生独立观察并说说自己的发现时,学生不能准确地感知算式中的实质性变化。对于第一组算式,发言的学生总表述为“2的末尾加了一个0”或“加了两个0”,而不能说出是“2乘10,变成了20”或“2乘100,变成了200”;至于第二组算式中的因数是以除法形式变化的,学生则更难看出,他们说成了“20减10变成10”和“10减5变成5”。如此一来,学生就无法感受到积与因数变化的内在联系了。

接下来,受发现规律时的思维定势影响,学生在自己举例验证规律这一环节中也问题频现。虽然此时笔者已经在班上总结出了积的变化规律,但是在模仿第一组算式举例时,绝大部分学生都是举了因数乘以“10”或乘以“100”的例子,没几个能举出乘以其他数字的例子;到了模仿第二组算式举例时,则很多学生感觉无从下手,不知道该举什么样的例子。在能举出例子的少数人当中,他们竟然几乎都写成了“另一个因数减几”的情况——积的变化根本不能与之相符,而且最关键的是,他们都没意识到自己举错例子了!

课堂的种种表现告诉笔者这样一个现实:这次试教没有成功,预期中的“高效”还遥不可及……

下课后,笔者开始反思:为什么看似简单的例题,学生会如此难理解?明明我已经运用课本主题图、按照教材设计思路来授课,甚至我提的问题也与课本中的文字相差无几,那么究竟是什么原因造成了学生的学习障碍呢?经过与组员们分析研讨之后,笔者发现在本次试教中至少存在以下四个方面的问题:1.高估了学生,低估了知识点的难度。2.问题设计没有明显的梯度,没能体现从“扶”到“放”的学习过程。3.在学生还没能建立起数学模型时就让学生直接举例验证规律,难度非常大,尤其是“因数和积同时除以相同数”的情况。4.课件只是单纯地出示主题图,没能动态显现出因数和积是如何变化的。

分析至此,笔者意识到这节课最大的失误就是:过于“粗放”,不够“细致”!笔者就像一个赶路者,大步向前,结果一路走来收获无几,这是因为笔者课前忽略了对学情的必要分析,认为对于学生来说,这个知识点很容易,他们必定学得轻松,毫无压力。同时,笔者将学校要求的“精讲”误解为“少讲”,一厢情愿地认为教师只要抛出关键问题,让学生自己发现规律就好了,别的都不用再问、再讲;笔者更将“用教材教”误解为“教教材”,认为只要按照教材中的语句来提问就行了,却忽略了教材只是一个资源、一个范例,如果没有教师的点拨引导,绝大部分的学生就会学得“云里雾里”,迷迷糊糊。教师只有做好学情分析,把握准学习的难点,在关键处引导,在模糊处点拨,才能使学生“拨云见日”,真正掌握知识的本质。

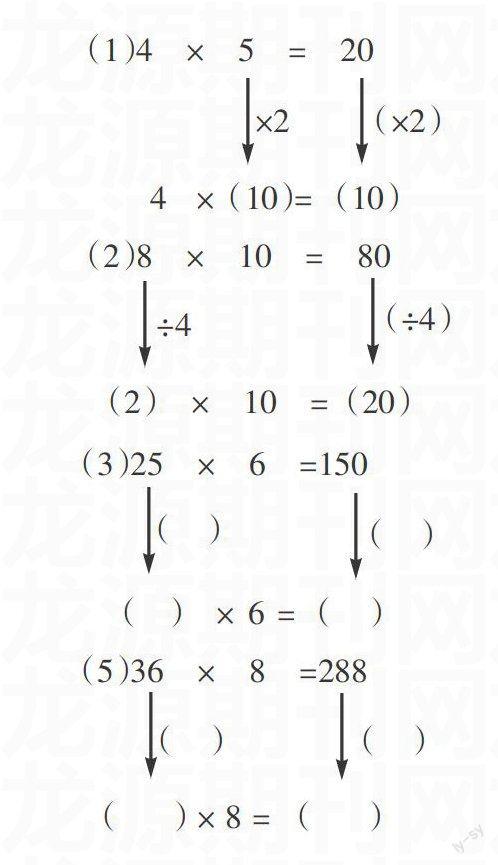

“在哪里跌倒,就要在哪里爬起来。”在总结了第一次试教的经验和教训后,笔者对本课教学思路做了如下改动:1.将教学的步子放慢,降低问题的难度,体现问题的层次和坡度,帮助学生研究和理解。2.建立数学模型的过程是需要时间的,不能要求学生一步到位,在学生遇到疑难问题时要体现教师的“扶”,由“扶”到“放”,才能让学生真正掌握知识。3.对原来课件进行了改动,通过动态的方式向学生展现算式中因数和积的变化情况,以此来帮助学生发现和掌握规律。在这样的思路指导下,笔者把教学主要流程设计为:1.一开课就定下本课的学习目标。在导入时通过一个小游戏让学生明确本节课的研究目标:积的变化。研究的主要方向是在因数的变化上。2.例题中的两组题还是同时呈现,但是要利用课件中的红色字体来显现各部分的方式,体现出观察算式的三个层次:(1)观察因数有什么变化。(2)观察积有什么变化。(3)重点观察因数是怎样变的,积又是怎样变的。3.当学生能总结出两条规律后,再鼓励他们用一句话来表达,就此回到课本上补充填空。4.完成上述内容之后,就进入给算式“变身”的环节(如右图),其实就是在半“扶”半“放”中让学生再次感受规律,然后再自己尝试改动算式,验证规律。

经过改动,第二次的试教终于取得了较好的效果。因为授课的步伐放慢了,加上课件的动态演示,学生对两组例题的观察更细致,并能清楚地知道和第1小题相比,第2、3题的因数及积是怎样变化的;因为有了半“扶”半“放”的算式填空,学生能更快地找到感觉,轮到他们自己尝试验证规律时就轻松多了。尤其对于因数是以除法形式变化的情况,学生也能顺利地举出各种不同的例子。这个教学难点终于得到了突破。整节课中虽然也有少数学生出现学习困惑,但是在教师的细致引导和耐心等待下,在层层练习的帮扶下,他们也能慢慢地厘清思维,跟上大家的学习步伐,最终掌握本课的知识点。

经历了这两次试教之后,笔者对“高效课堂”有了新的认识——“高效”不等于“高速”,并非教师上课快、讲得快就叫“高效”,如果学生学不会、听不懂,那只能是“无效教学”;“高效”更不等于“粗放”,如果教师一味地放手,所设计的问题无梯度、无层次,也没有必要的引导和点拨,那么,就会导致学生的思考不够深入,理解不够到位,学习就会不扎实,那就只能是“低效教学”。不管在什么时期、倡导怎样的理念,教学始终是一项严谨而细致的工作,学生对知识的学习及内化更是一个绵长而细微的过程,我们不能为了追求“高效”而忽视教学的本质,更不能为了追求形式上的“高效”而失去了课堂上应有的细致研磨。只有改“粗放”为“细致”,才能以“细致”成就“高效”,让课堂经得起推敲,让学生得到应有的发展。

(责编 黎雪娟)