物流运输智能感知与位置服务平台设计

● 文| 航天恒星科技有限公司 刘健 郑年波

物流运输智能感知与位置服务平台设计

● 文| 航天恒星科技有限公司 刘健 郑年波

摘 要:利用云计算技术设计了一个支持30万台终端和1万用户同时在线,具备良好扩展性、规模化运营能力、快速定制能力的物流运输智能感知与位置服务平台,支持对物流运输的全要素、全过程和全方位管控,并提供监管平台、服务平台和交易平台一体化解决方案。该平台是国内第一个同时实现大规模用户在线,运输生产“三全”管理、并提供“三平台”服务的物流运输监管系统,是国内基于北斗导航可投入业务运营的、规模最大的车联网行业应用平台。

关键词:导航与位置服务 云计算 物流运输 车联网

一、引言

卫星导航与位置服务产业是继互联网、移动通信之后世界上发展最快的三大信息产业之一,在国民经济生活中发挥越来越重要的作用。所谓位置服务,亦称基于位置的服务(Location-Based Service,LBS),是指利用移动目标定位技术获得移动终端的位置信息,并通过通信网络向移动终端提供与位置相关的信息服务[1]。位置服务与人们的日常生活息息相关,可随时(Anytime)、随地(Anywhere)为任何人(Anybody)提供任何形式内容(Anything)的实时服务,即4A服务[2]。

道路运输监控,特别是危化品道路运输监控是导航与位置服务一个非常重要的应用领域。国家非常重视利用卫星定位监控手段来保障道路运输安全,出台了《道路运输车辆动态监督管理办法》,并相继发布了关于终端和平台的四项技术标准[3-6]。另外,利用物联网、云计算、卫星导航等技术建立物流公共信息平台,解决我国物流行业“小、散、乱、差”难题,提升物流企业整体竞争力,也是导航与位置服务发展的重点方向之一[7-9]。

现有物流运输监管平台存在以下四方面问题:一是信息源单一,获取的主要是导航定位信息,缺乏全要素感知获取能力;二是功能简单,不提供物流运输事前、事中、事后全过程信息服务能力;三是性能低下,在扩展性、灵活性和大容量用户并发方面,难以满足为大规模、跨行业、国际化用户提供普适服务的能力需求;四是对外依存度高,卫星导航设备基本上采用美国GPS,在战略物资运输监管方面存在严重的安全隐患。

针对上述问题,本文“基于北斗导航技术的物流运输智能感知与位置服务系统建设”项目为背景,设计一种物流运输智能感知与位置服务平台,该平台综合应用北斗导航、物联网、云计算等技术,实现对物流运输的全要素(人、车、货、道路、天气)、全过程(事前、事中、事后、应急)和全方位(车主、货主、政府、第三方)管控,并提供监管平台、服务平台和交易平台一体化解决方案。

二、设计理念

1.“三全”理念

利用车载传感系统,为应用提供更加准确和丰富的基础数据,实现对生产运行过程的全要素、全过程和全方位的信息化管理。

(1)全要素

支持利用各种车载感知设备对物流运输过程中人员、车辆、货物、道路、天气等全部要素信息的采集、处理、传输和交互,以此作为生产管理的准确依据。

(2)全过程

支持运输生产的事前计划、事中监控、事后评估和应急处理功能,支持全环节的自动化、主动化、实时化和规范化管控。

(3)全方位

具备面向物流企业、企业物流提供直接服务,同时满足政府监管要求的能力。

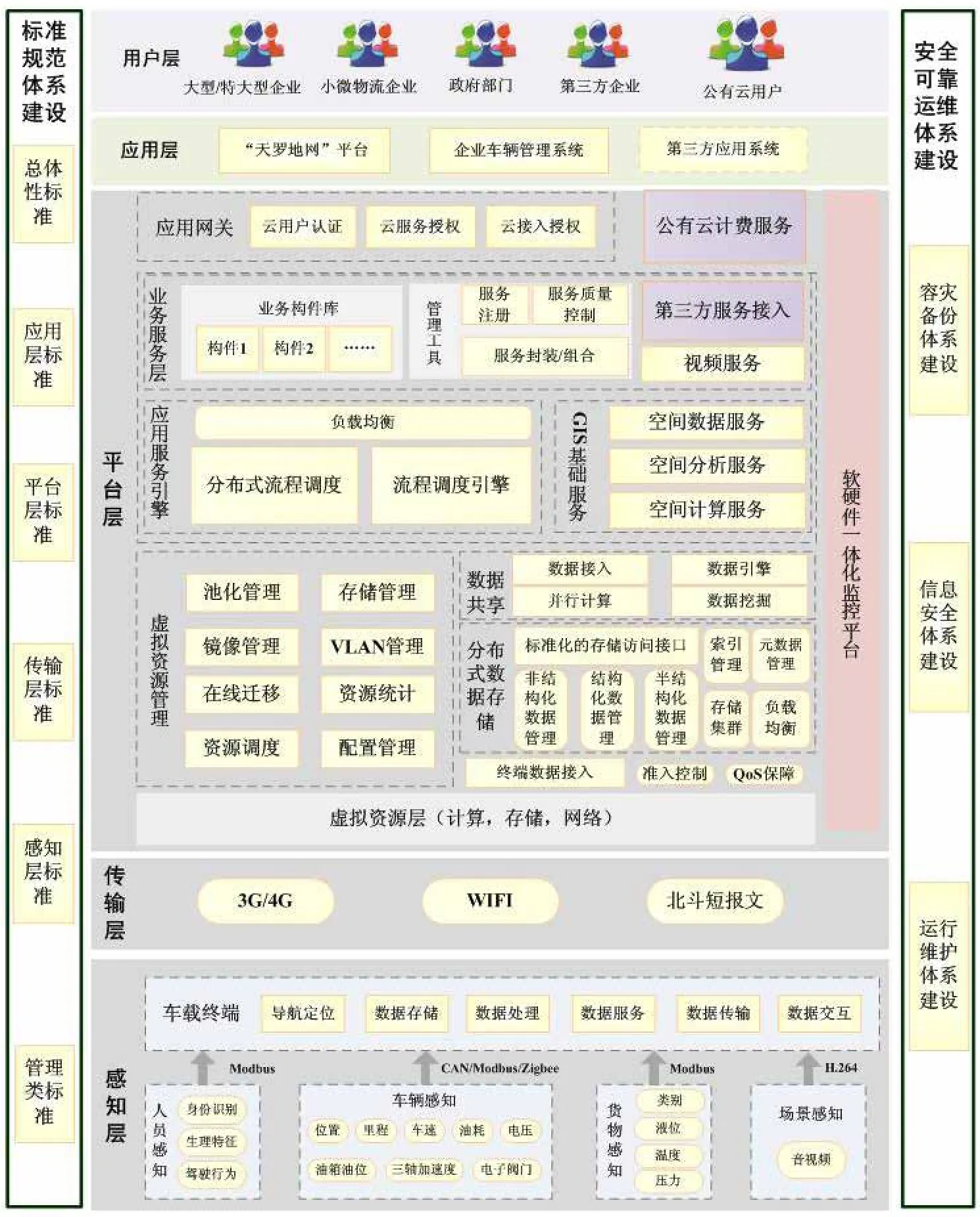

图1 物流运输智能感知与位置服务系统技术架构图

2.“三平台”理念

物流运输智能感知与位置服务平台,是管理平台、服务平台和交易平台相互集成形成的综合业务系统,提供车辆监管、物流信息、线上交易等服务。

(1)管理平台

支持将全要素信息与分析、统计等功能相结合,面向物流企业、货主企业、政府监管部门等物流过程中的相关管理方,提供管理手段和管理方法。

(2)服务平台

支持搜集、整合物流过程的相关服务信息,帮助中小企业解决“车找货”和“货找车”问题,提供维修、餐饮、住宿、燃油销售等信息服务和增值服务。

(3)交易平台

支持向物流过程相关企业提供信用担保、资金结算、保险业务等交易服务的能力,解决物流业务过程中普遍存在的交易难题。

三、技术架构

物流运输智能感知与位置服务系统由感知层、传输层、支撑平台层、应用层四层组成,如图1所示。其中,感知层主要完成人、车、货、场景等状态信息的采集、处理和上传,以及终端本身及通过平台所提供的各种服务功能;传输层实现感知层与支撑平台层的双向通信;支撑平台层对接入数据和物理资源进行管理,并为业务应用提供支撑;应用层提供业务应用系统。支撑平台与应用层共同构成了物流运输智能感知与位置服务平台,及整个系统的后台部分。

1.云计算支撑平台

支撑平台是整个系统的核心,采用云计算架构,实现对底层的物理资源及各类数据进行有效管理,为上层的业务应用提供部署环境和业务构件。

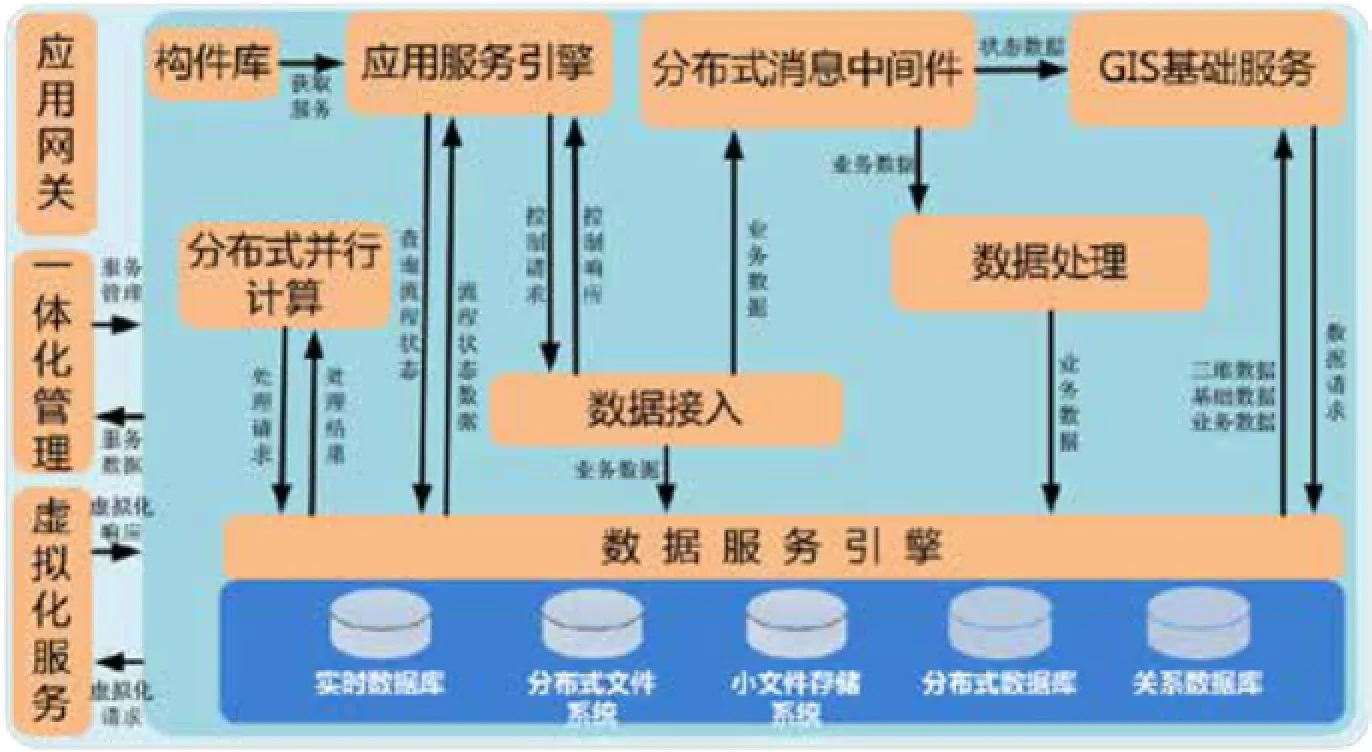

支撑平台采用组件化设计,分为7类共11个模块产品,每个模块产品提供统一的Web Service访问接口,同时有的产品提供二次开发接口,用户可以根据业务需要开发具体的处理服务。支撑平台组成架构如图2所示。

图2 支撑平台组成结构图

(1)虚拟资源及其管理

大规模服务器资源管理通常面临着服务器利用率低、资源浪费严重,部署方式复杂,运维成本上升的问题,虚拟化技术是解决这些问题的有效技术手段。对计算资源、存储资源、网络资源进行虚拟化,使得车联网平台的计算、存储和传输操作在虚拟的而不是真实的基础上运行,可以满足云计算弹性服务和数据中心自治性的需求,实现基础设施服务的按需分配,并简化部署工作。

平台采用XenServer体系架构,整合安全加固技术,直接运行在物理服务器硬件平台之上对物理计算资源进行抽象,虚拟出一个虚拟计算资源池,为用户提供统一的高性能的安全云计算环境。

(2)数据管理与服务

海量异构数据管理方面,平台充分考虑到海量数据的接入、存储和处理的能力,利用数据管理和调度技术实现对海量异构数据的高效管理。

数据接入服务:主要负责终端和外部信息系统的接入,提供了协议扩展机制,可以接入不同类型协议系统。

数据服务引擎:负责对数据存储服务进行封装,通过屏蔽底层数据库设计的差异性,为业务系统等提供统一的数据查询和存储接口。数据服务引擎可提供关系型数据库、集群式实时内存数据库、分布式数据库等多类融合存储手段,可以满足结构化数据、大规模非结构数据、实时内存数据的存储要求。

数据分析挖掘:利用分布式并行计算服务对海量数据进行高效处理,进而调用数据挖掘算法池中提供的算法对数据进行挖掘获取知识。平台提供了关联分析、聚类分析和分类分析三类经典的数据挖掘方法,供开发人员调用。同时,可插拔式的挖掘算法对该系统功能的扩展提供了简单可行的途径。

(3) GIS基础服务

GIS系统为业务系统提供地图绘制、控件绘制、空间计算、空间查询、空间分析和GIS基础数据(业务点及路网数据等)服务等接口,社会用户也可以按需定制服务接口;同时接收应用数据接入服务采集的位置信息,调用空间分析功能根据位置信息及其它属性信息判断报警条件,产生报警信息。

(4) 应用服务引擎

应用服务引擎预先将各种服务构件资源进行打包,通过对不同构件资源进行各种组合,形成不同的服务方案,并最终供用户使用。系统以统一开放的能力服务接口向业务系统提供各种应用服务能力,方便应用系统使用,降低其开发难度,提高应用上线速度。提供“长事务”类业务和“高并发、短事务”类业务两种调度框架。

(5)业务服务层

业务服务层提供包括服务定义、开发、组装、部署、运行和监控管理接口,通过此平台的开发,支持分布式的异构数据采集、传输、整合处理,及对这些资源的服务化封装和统一注册管理。具体包括构件库容器设计、第三方服务接入、业务服务协同等内容。

构件库容器:平台系统所有业务功能形成构件,并按照WebService的服务标准进行封装,以SOA模块产品的形式放入构件库中。

第三方服务接入:面向社会用户提供公有云服务,便于实现公有云业务拓展。社会用户可以通过该接口调用已有业务构件服务或注册、发布自己的服务,实现开放、共享的目标。

(6) 应用网关

应用网关为平台提供防护体系与系统的安全保障,为用户提供服务授权,包括接入认证、用户认证、服务授权三个环节。

(7) 一体化监控平台

一体化监控管理平台负责对数据中心所有硬件资源、虚拟化资源以及上层应用系统进行7×24小时不间断的全面监测。监测范围包括虚拟资源、网络交换机、路由器、防火墙、服务器、存储、数据库、中间件、互联网应用、基础应用系统、业务进程、日志文件等。

2. 应用系统

应用层负责实现系统面向用户的业务功能,根据不同的用户需求,可将应用层划分为不同业务应用系统。各业务应用系统中的功能实现一部分依赖于构件库中的各种基础构件服务,同时根据用户特定的需求,为不同用户开发一定数量的定制构件,形成完整的应用解决方案。应用层也根据系统统一访问控制策略,按照平台标准接入第三方的业务应用。

应用层提供B/S和移动应用两类客户端。B/S客户端是常见的用户门户,用户通过浏览器打开系统门户,登录后进入各自的业务网站,实现各种业务在线处理。移动应用客户端作为一个简化版的移动门户,方便用户移动办公。通过在移动终端上安装客户端软件,为用户提供一个访问后台服务的入口。

应用层面向社会用户提供公共服务平台,即“天罗地网”平台,面向企业定制车辆管理系统。

(1) 天罗地网平台

天罗地网平台以支撑平台为支撑,通过各类业务构件的变换组合,形成物流监管、物流交易、物流服务三类服务对外发布。另外,对天罗地网平台新开发功能进行抽象和封装,放入云平台的构件库容器中,形成SOA构件产品。

天罗地网平台在交易前完成车货匹配过程,货主发布货物信息,寻找合适车队;车主发布运力信息,寻找货源;交易中实现人、车、货全要素状态信息的实时采集与监控,支持网上支付,支持第三方用户服务(担保交易、在线订舱、车辆保险、油品配件采购等);交易后进行服务评价、轨迹回放,生成趋势报表。

物流监管分系统为中小物流企业提供运输车辆监管服务,包括运输过程中车辆、人员、货物状态信息的实时监控、报警处理、信息服务,以及历史监控数据的查询、回放、统计分析功能。

物流交易分系统帮助货主简单快捷的找到性价比最高的车队,帮助车队简单快捷地找到货物并承接运输任务,提高车辆使用率。提供物流运输全过程交易支持,支持货主和车队进行基础信息管理、订单管理,满足用户进行网上支付及资金管理的需求,帮助货主了解货物在运输过程中的位置和状态,并提供担保交易及在线服务评价等。

物流服务分系统通过整合相关资源,帮助会员企业简单快捷的找到相关服务,有效降低会员企业在生产经营过程中的各种成本,如保养成本、油耗成本等。通过支持互联网、移动互联网、呼叫中心等多种途径,为企业及会员用户提供监控托管、车辆保险、趋势报表、轮胎管理、车辆维保、油品配件采购、金融服务、GIS服务、企业代理、在线订舱、在线下单等服务。

(2) 企业车辆管理系统

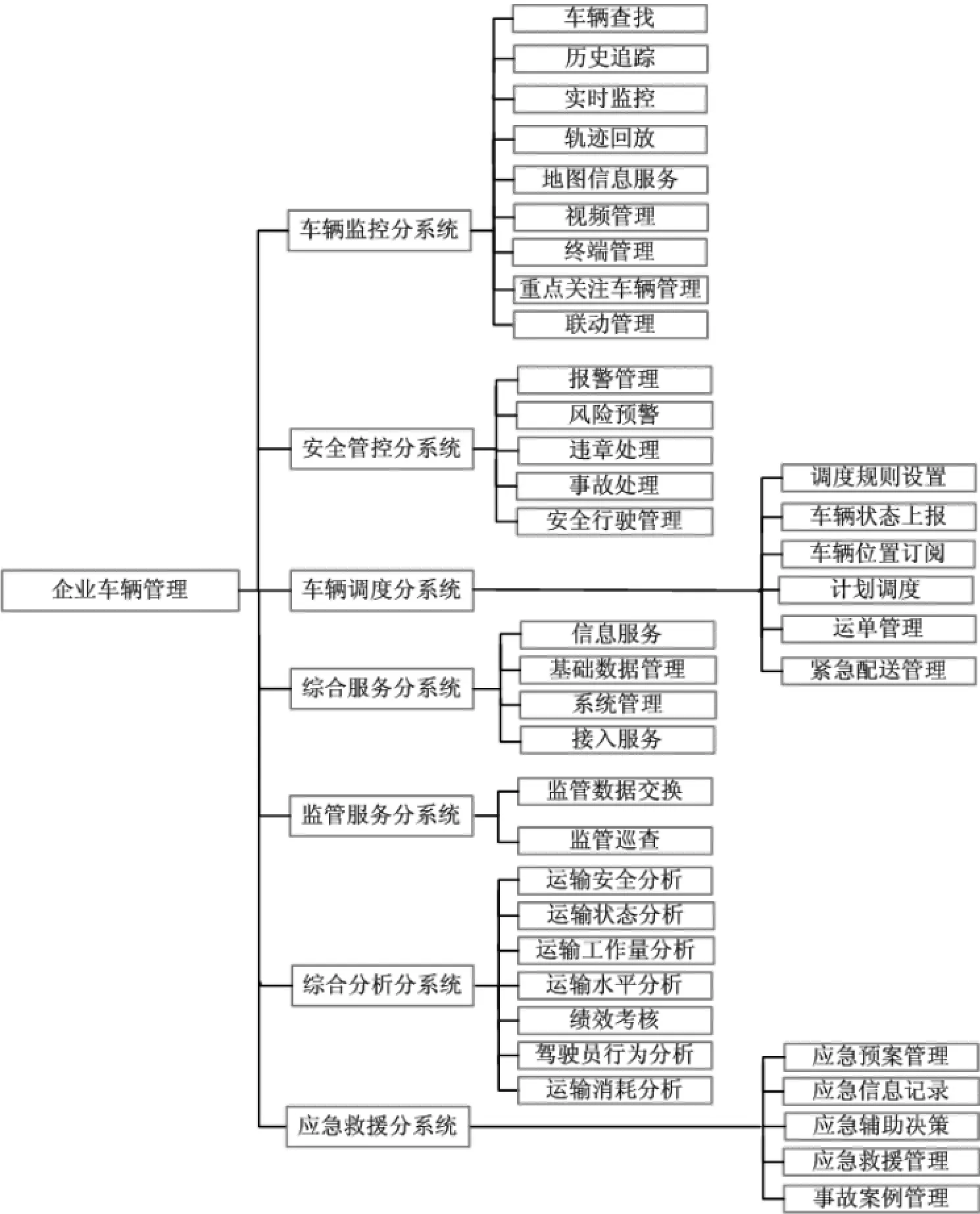

企业车辆管理系统以北斗定位数据和人、车、货智能感知数据为基础,按照云平台对功能构件的要求形成SOA构件产品,通过构件的变换组合以图3所示七项服务的形式进行发布。各分系统之间相对独立,需要交换的数据均存储在支撑平台的数据库中,并通过支撑平台提供的数据服务实现对数据的共享访问。

图3 企业车辆管理系统功能结构图

四、技术特点

1.扩展性

(1)软件扩展性

支撑平台的核心软件产品,提供采用软插件标准体系的二次扩展和开发接口,保证软件产品的功能可扩展性。遵循软件插件开发标准,通过实现扩展接口,可以个性化定制的方式,扩展或更新变化点软件功能。新的软插件“即插即用”,满足软件功能层面的扩展性要求。

(2)系统扩展性

支撑平台的核心软件产品,采用云计算软件架构,确保系统服务能力的可扩展性。在给定核心硬件设施配置的情况下,通过横向扩展硬件规模,达到系统服务能力水平扩展的目的。以支持分阶段车载终端接入规模化扩展,及应用系统用户规模并发调用的服务能力扩张。

(3)业务能力扩展性

采用“轻量级引擎总线”,将应用层与服务层进行有效解耦,保证其彼此间独立演化,提升整个技术架构的扩展性和适应性。所谓轻量级是指,应用服务引擎与数据引擎不承载任何业务功能,只为上层应用提供领域接口,并未下层数据和服务资源提供接入的适配接口。

当业务领域扩展时,可通过服务引擎适配新的服务资源与业务应用;当修改或新增新的数据存储业务时,数据引擎为上层应用屏蔽底层数据存储方式与位置等细节信息,通过Agent适配,实现对结构化存储、分布式文件系统、分布式数据库等访问与管理能力的封装。

2. 规模化运营能力

支撑平台在技术层面所体现的软件、系统和业务能力的扩展性,为整个系统规模化运营提供了良好的技术基础。主要体现在:

1)应用网关、应用服务引擎、数据引擎等核心软件产品的系统扩展能力,能够确保通过增加硬件设施,支持大规模终端接入、大并发量数据访问、大用户量服务并发访问等;

2)基于支撑平台软件扩展性及业务能力扩展性,能够满足物流平台增量式业务功能和业务服务能力的扩展。

3. 快速定制能力

云计算支撑平台通过模块化、产品化设计,可对外提供标准引擎和轻量级引擎两种产品服务模式。业务层通过构件化设计,能快速为用户定制业务应用系统。

场景一:某企业A提出建设需求,项目经理提供标准化的功能模块和云计算引擎介绍,客户决定采用已有云计算平台,并选取了SOA功能模块。立项后,由运营团队按照其选定的功能模块搭建业务系统,并定制设计了系统UI。

场景二:某企业B提出建设需求,项目经理提供标准化的功能模块和云计算引擎介绍,决定自底层进行搭建。立项后,由运营团队按照其需求利用已有的轻量级引擎搭建底层计算系统,并根据选定的功能模块搭建业务系统,并定制设计了系统UI。

五、结论

本文设计一种物流运输智能感知与位置服务平台,该平台采用云计算技术搭建,具备良好的扩展性、规模化运营能力、系统快速定制能力,支持对物流运输的全要素、全过程和全方位管控,提供监管平台、服务平台和交易平台一体化解决方案。平台是国内第一个同时实现大规模用户在线,运输生产“三全”管理、并提供“三平台”服务的物流运输监管系统。平台瞄准30万以上车辆规模设计,将是国内基于北斗导航可投入业务运营的、规模最大的车联网行业应用系统。

参考文献

[1]李清泉,乐阳.基于位置服务的分析与展望[J].中国计算机学会通讯,2010,6(6):10-15.

[2]李德仁,李清泉,谢智颖.论空间信息技术与通信技术集成[J].武汉大学学报(信息科学版),2002,26 (1):1-7.

[3]JT/T 794.道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求[S].

[4]JT/T 796.道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求[S].

[5]JT/T 808.道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式[S].

[6]JT/T 809. 道路运输车辆卫星定位系统平台数据交换[S].

[7]吴勇,冯耕中,王能民.我国典型物流公共信息平台商业模式的比较研究[J].商业经济与管理,2013,(10):14-21.

[8]龚关.构筑智慧物流公共信息平台,开启智慧物流新时代[J].物流技术(装备版),2013,(9):87-90.

[9]马骥.打造“平台的平台”——专家热议国家交通运输物流公共信息平台生命力[J].运输经理世界,2013, (9):18.