西双版纳旅游地质资源的现状和区域特征

白 利,孟 耀,吕庆立,张文文

(1.百色学院,广西百色 533000;2.中国地质大学(武汉),湖北武汉 430074;3.西双版纳职业技术学院,云南景洪 666100)

西双版纳傣族自治州(下文统称西双版纳)的地理位置为100°00'~101°50'E,21°20'~22°40'N。位于云南省最南端,首府景洪市距离省会昆明市约536 km,与老挝和缅甸接壤,景洪港到泰国清盛港直线距离约400 km。旅游业是西双版纳经济的重要支柱产业,2013年全年接待国内外游客1 494.35万人次,比2012年增长19.2%。全年旅游综合总收入1 716 680万元,增长22.7%[1]。西双版纳的旅游业主体是丰富的少数民族文化和生物资源,存在丰富的旅游地质资源,目前已经开发较有优势的地热和岩溶洞穴资源。笔者介绍了西双版纳的地质地貌构造,按照地质地貌和区域将西双版纳的旅游地质资源分为五大片区,探讨了西双版纳旅游地质资源的特色,以及旅游地质资源开发的诸多问题。

1 地质地貌构造

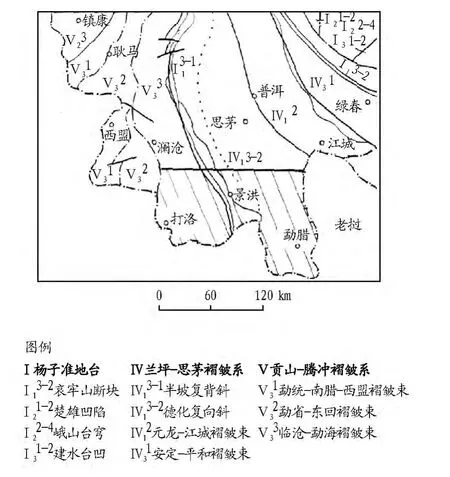

1.1 区域地质概况 西双版纳横跨唐古拉-昌都-兰坪-思茅和贡山-腾冲两个褶皱系,以澜沧江断裂为分界线。前者为半坡复背斜和德化复向斜,后者占有临沧-勐海褶皱系东南端。

半坡复背斜以中生界类复理石建造、中酸性、中基性火山建造并伴以磨拉石建造为主,红色建造零星出露,新生界磨拉石建造不整合其上。德化复向斜,中生界红色建造大面积分布,局部为磨拉石建造、碳酸盐建造与含煤碎屑建造。临沧-勐海褶皱东南端,出露元古界澜沧群与大勐陇变质岩,华力西-印支期勐海花岗岩基占据很大空间[2]。

图1 西双版纳地质构造单元分区[3]

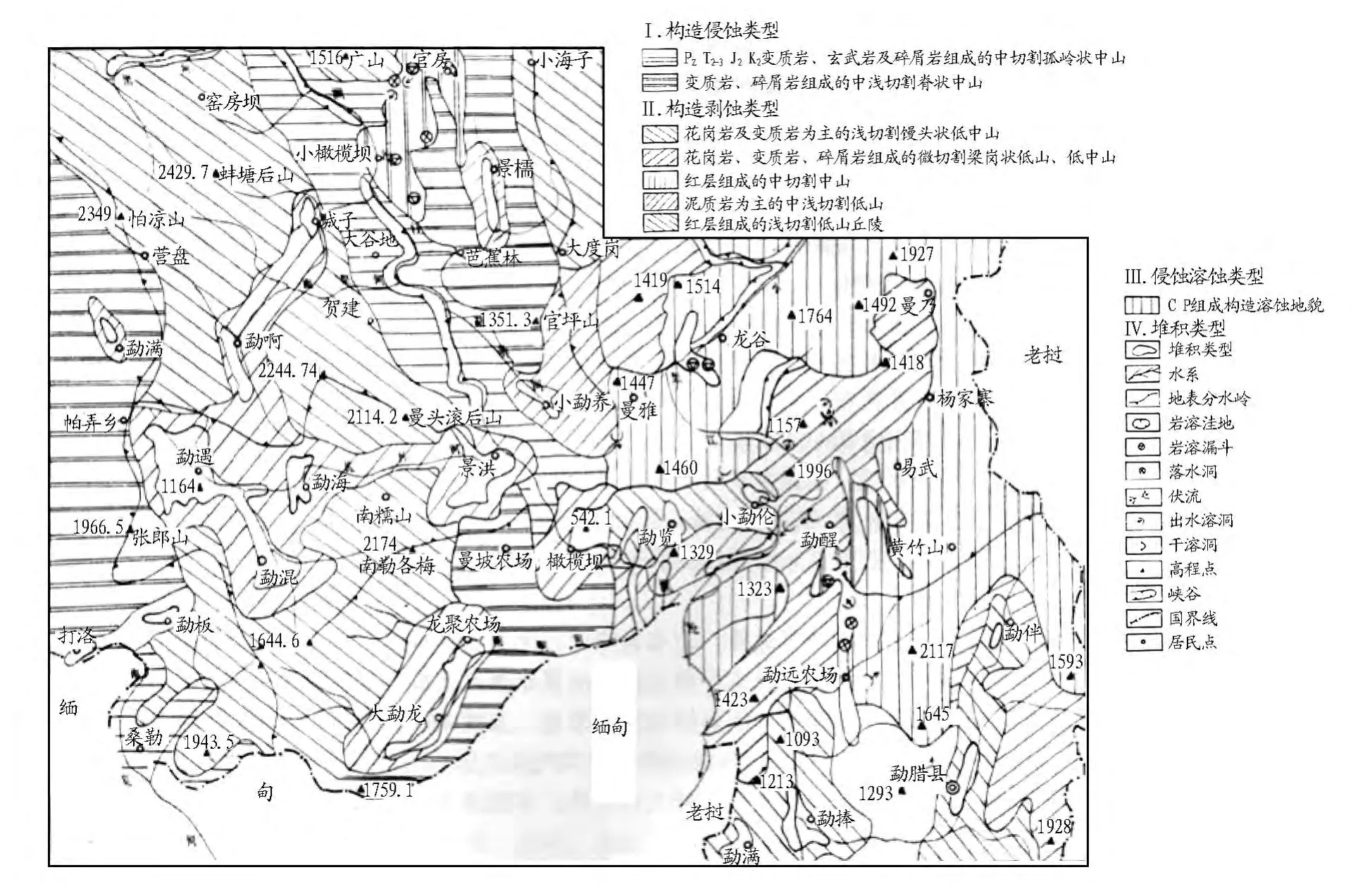

1.2 地形地貌 西双版纳面积约19 582 km2,位于横断山系最南端,属无量山和怒山余脉。山地丘陵约占95%,山间盆地(坝子)和河流谷底约占5%。全州周围高,中间低,西北高,东南低。以澜沧江为界,分中、西、东3个地貌区域。

1.2.1 西部构造剥蚀地貌区。位于澜沧江断裂带和澜沧江以西,山地海拔约1 400~2 000 m,最高峰为桦竹梁子(2 429 m),山间盆地(坝子)多为1 100 m左右。地质历史过程中,多呈上升趋势,以花岗岩、变质岩为基础。由盆地(坝子)向外,依次为微切割梁岗状低山,浅切割馒头状低山,中切割孤岭状或脊状中山。

图2 西双版纳地貌[4]

1.2.2 中部构造侵蚀堆积地貌区。位于澜沧江断裂带中心和澜沧江两岸地区,南腊河汇入澜沧江处为最低点,海拔约477m。地壳活动频繁,构造复杂,形成北西走向的构造侵蚀河谷地貌。河谷两岸堆积作用强烈,形成沿河谷发育的狭长低缓低地。

1.2.3 东部构造溶蚀侵蚀地貌区。位于澜沧江断裂带和澜沧江以东,山地海拔约800~1 400 m,盆地(坝子)海拔约500~800 m。以砂页岩为主,红色建造大面积出露,期间零星分布着岩溶建造,组成中低山深切峡谷类型。

2 旅游地质资源类型

西双版纳主要旅游地质资源,按照地质地貌和区域划分有:安麻山变质岩地貌和曼典瀑布景观;翠云溶洞群、大中河瀑布和天生桥岩溶地貌景观;勐遮冰川地貌和曼洪花岗岩瀑布地貌景观;勐满地热泉水景观;勐远和易武溶洞群岩溶生态地貌景观。

根据国土资源部《国家地质公园规划编制技术要求》国土资发[2010]89号中《地质遗迹类型划分标准》,将上述五大地质地貌景观区进行分类[5]。

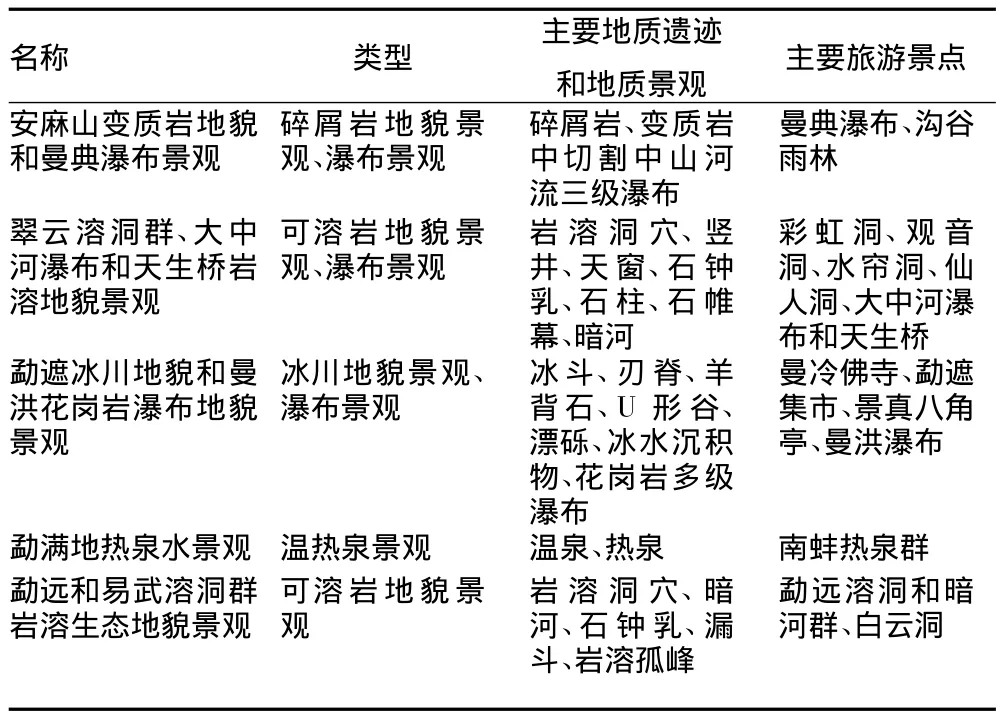

2.1 安麻山变质岩地貌和曼典瀑布景观 位于景洪市西北噶东区曼典,距景洪市约22 km。安麻山海拔约1 100 m,瀑布、河滩乱石及悬崖等景观外,沟谷雨林比较典型。雨林中,有成片的竹林、野芭蕉林、大海芋林等,还有许多动物出没。空气清新,环境优美,山顶可远眺景洪市区和澜沧江。曼典河上发育三级瀑布,落差20~70 m,水量大,气势磅礴,蔚为壮观,环境优美。

表1 西双版纳主要地质遗迹和地质景观

安麻山主要为碎屑岩、变质岩中切割中山地貌。曼典瀑布是区域地壳不断间歇性抬高(图3),澜沧江支流曼典河强烈下切,加之断裂、裂隙对花岗岩及云母片岩的撕裂破坏,断裂活动在河床中形成纵向裂点,裂点发育为多处高约数十米的陡坎,三级陡坎使水流临空飞泻。

2.2 翠云溶洞群、大中河瀑布和天生桥岩溶地貌景观 位于景洪市橄榄坝思澜公路约53 km处,翠云溶洞群地下溶洞多层发育,已经发现的彩虹洞、观音洞等5个溶洞呈三层分布,最上层为观音洞、彩虹洞,中间是珍珠洞,最低一层是水帘洞、仙人洞。仙人洞洞口位于峭壁下,溶洞上联漏斗,下接暗河。5个溶洞大小不一,各具特色。大中河中段,形成长约1 km的天生桥。河水突然流入地下,隐伏约1 km,奔流而出。其下约2 km河段,高程下降约130 m,形成气势壮观的大中河多级瀑布,注入澜沧江。环境优美,景观奥妙有趣。

图3 曼典瀑布

橄榄坝区域南北向断裂构造发育,溶蚀作用强烈,石芽、溶沟、峰丛等岩溶地貌遍布。洞内由滴水、淋水及涌水作用形成的石钟乳、石笋、石柱等景观。大中河流经中生界石灰岩地段,地下暗河长期溶蚀作用,导致河流两岸地层溶蚀、塌陷,独留长达约1 km的连接两岸的石灰岩体。

2.3 勐遮冰川地貌和曼洪花岗岩瀑布地貌景观 位于勐海县勐遮镇和曼洪乡,勐遮盆地面积约200多 km2,海拔约1 159 m,北西山区,保存有冰斗、刀刃等冰蚀地貌。边缘有U形谷及漂砾,冰斗后缘海拔1 260~1 600 m,高出盆地100~400 m,宽数百米,深200 m左右,斗壁陡峭,刨蚀现象明显,冰斗间刃脊尚存。中部乌龟山有冰水沉积物,黏土、泥炭层下部发现云杉化石,为冰川退却遗留产物。曼洪乡西北沟谷内,分布多级瀑布,一般落差3~4 m,最大一级落差超过20 m,上部10 m多水流沿壁而流,下部则临空飞泻。往下有二级12.5 m落差及多级3~4 m落差的小瀑布,飞珠溅玉,蔚为壮观,森林茂密,环境幽深秀丽(图4)。

图4 大中河瀑布

晚更新世大理冰期后,勐遮盆地保存了大量的冰川退却地质遗迹。乌龟山冰水堆积物,为含泥质砂砾岩石层夹砂、黏土透镜体或团块,具层理(图5)。中细砂具交错层理,砾石呈次菱角状,有压缩现象,成分多为石英、长石石英砂岩。黏土主要矿物成分为高岭石、伊利石,矿物交织分布呈鳞状-纤维状结构和毯状构造。曼洪瀑布形成处,为中生界砾岩泥岩红层与花岗岩接触带,最大一级瀑布沿节理发育。

图5 乌龟山冰川遗迹

2.4 勐满地热泉水景观 位于勐海县勐满镇,是勐满-城子-勐阿地热异常带主要地区,流量大,温度高,热显示类型丰富。打满河两岸热水沸跃,蒸汽四散,河谷内升起团团雾气。泉群出露于北西-南东向断裂带上,热水沿破碎带绢云母片岩裂隙喷出。其中一个冒水池水跃高6~7 cm,热水微呈硫化氢味。有硫华、硝华及热水植物漂浮、沉淀。水温74~104 ℃,流量0.61 L/s。水质为 CO3·SO4-Na型,矿化度0.683 g/L。pH 为 8.6,显碱性,含放射性元素铀、镭、氡、钍等。氟含量为20 mg/L,可溶性SiO2为109.38 mg/L。

该区地处澜沧江断裂带以西,构造上属临沧-勐海褶皱系。岩浆活动剧烈,形成著名的澜沧-勐海花岗岩基。断裂活动加剧了水热活动,多处出露高温、热、沸泉等丰富的地热资源。泉群地热景观类型齐全,水温很高,有益元素非常丰富,是滇南地区同类中价值最高的地质遗迹。

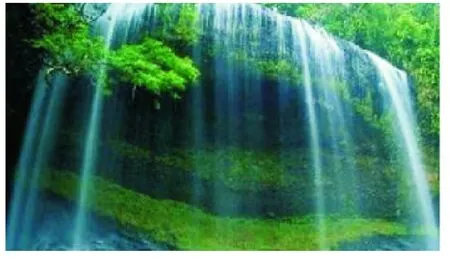

2.5 勐远和易武溶洞群岩溶生态地貌景观 位于勐腊县关累镇和易武镇,地貌上为碎屑岩、碳酸盐岩地貌景观类型,为热带岩溶地貌。勐远村有本区最大水溶洞,长约1 km,入洞后可见多个支洞,洞中有洞,流水时隐时现(图6)。洞底暗河卵石堆积,两壁石幔、石帷幕层层迭迭,洞顶钟乳石倒挂,似人似兽变幻难卜。洞内时而狭窄低矮,时而宽敞高大。700 m处,洞顶骤然低垂,水连洞顶,须潜水而行。距南出口约12 m处,游人可攀岩踏石而上到达地表。洞口树林葱郁,古藤垂挂,暗河流水阵阵。远处翠竹片片,山花点缀于绿茵之中,环境优美动人。易武镇白云洞位于勐醒至江城公路旁,洞长219.2 m,北东-南西向转东西向延伸。洞内阶地高约1.2~2.0 m,东洞口宽1~2 m,上通地表呈一线天景观,凉风习习,使人清新愉快。往里有两宽敞大厅,高24.0 m,宽35.5 m,顶壁石钟乳人形兽态,造型奇特,一石柱高十余米,周长2.3 m,力撑洞顶。石笋依坍塌石块而立,道路崎岖难行。西口宽约30 m,高约20 m,古木掩映,景色迷人。

本区组成岩溶地貌的物质为古生界碳酸盐岩层,岩性为中厚层,块状灰岩及生物碎屑灰岩,厚2 500 m以上。构造上属德化复向斜中次级背斜核部,断裂构造发育,早期南北向与后期东西向断裂纵横交错。新构造的间歇性抬升运动有利于多层溶洞形成,而湿热气候环境增加了水的溶解能力,溶蚀堆积作用产物有暗河、石钟乳、石芽、石柱、石帷幕和边石坝等。溶丘及溶蚀洼地,沿构造线呈珠状展布。

3 西双版纳旅游地质资源特色

西双版纳旅游地质资源非常丰富,范围广,分布集中,品位较高。具有民族、人文景观、生物和地质资源多样性,展现了柔美奇特幽静的特色,有非常高的旅游观赏和开发价值。境内分布大片原始森林,没有工业污染,游客可以感受到大自然的奇特和异域的傣族风情。

除了热带地质景观,独有的傣族、基诺族等民族风情,西双版纳又是世界级的动植物王国,对国内外的地质学、社会学、民族学、人类学、语言学、地理学、植物学、动物学等专业学者有极大的吸引力[6]。

西双版纳是国内重要的避寒圣地,优质的气候资源促进大量的外来人口来此消费定居。

图6 勐远溶洞

4 现状与结论

4.1 旅游地质资源开发现状 传统的西双版纳旅游开发重视少数民族风情、人文古迹、动植物保护区等资源,目前这类资源市场运作、旅游宣传和相关基础设施的建设都很成熟。现已经开发的地质遗迹资源只有翠云和勐远溶洞、勐满温泉等个别景区,安麻山变质岩地貌和曼典瀑布景观、大中河瀑布和天生桥岩溶地貌景观、勐遮冰川地貌和曼洪花岗岩瀑布地貌景观等都没有得到合理的规划开发,不仅没有发挥其应有的作用[7],甚至有些景点受到较严重的破坏。

4.2 结论 西双版纳各类地质遗迹资源调查研究是下一步对其合理综合开发的前奏。作为云南省和全国的重要旅游地区,西双版纳历经几十年的旅游开发,目前仍停留在旅游者对人文古迹和民族风情的观察和感受,热带雨林的观光[7],甚至更多人停留在对泼水节的狂欢上[8]。地质遗迹资源的开发是对西双版纳旅游业发展一次新的飞跃,促进旅游的二次创业和当地经济平衡增长。

地质遗迹资源是在漫长的地质历史中形成的,对于短暂的人类历史来说是不可再生的在开发过程中,应该注意地质环境对旅游业和当地居住生活的影响,提前做好地质和环境评价工作[9]。

与人文遗产和景观资源的开发一样,旅游地质资源开发还要考虑景区接待能力和环境承载力的影响,交通运输条件和基础设施改善与建设,外来游客对本地居民社会交流和少数民族文化的强势被同化及濒危遗产保护等诸多方面。

[1]国家统计局社情民意调查网.统计公报[EB/OL].[2015 -11-01].http://my12340.cn/article.aspx?ID=3273.

[2]云南省地质矿产局.云南省区域地质志[M].北京:地质出版社,1990:附图4.

[3]狄弘,陈述云,袁忠玉,等.云南省旅游地学资源的开发研究[R].昆明:云南省环境地质监测总站,1989:225.

[4]赵亮.云南丽江旅游地质资源及开发[J].云南地质,2005,24(11):98-107.

[5]李玉辉.地质公园研究[M].北京:商务印书馆,2006.

[6]杨世瑜.云南地质资源旅游资源化策略探索[J].云南地质,2008,27(4):391 -407.

[7]李波.云南旅游地质景观类型与区划研究[D].昆明:昆明理工大学,2009.

[8]王建堂.西双版纳旅游资源及其开发利用[J].河南大学学报(自然科学版),1995,25(4):65 -70.

[9]刘文杰,李红梅.西双版纳旅游气候资源[J].自然资源,1997(2):62-66.