苯乙烯与丙烯酸共聚合反应的研究

武 鹄,黄红日,王国祥

(湖南理工学院化学化工学院,湖南岳阳 414006)

聚丙烯酸类聚合物中含有大量的羧基等活性官能团,可与醇、碱、胺发生反应,还能进行脱水、降解和络合反应,可作增稠剂、分散剂、絮凝剂、胶黏剂和成膜剂等;由于羧基能与钙、镁等金属离子进行络合反应,可用作阻垢分散剂[1]。目前合成聚苯乙烯/丙烯酸的主要方法是先利用苯乙烯与丙烯酸酯进行共聚合反应,磺化后得到苯乙烯/丙烯酸共聚物[2],苯乙烯/丙烯酸共聚物的相对分子质量及其分布难以控制。

原子转移自由基聚合(ATRP)以简单的有机卤化物为引发剂,过渡金属配合物为催化剂,通过过渡金属离子的氧化还原反应,在休眠种和活性种之间建立可逆的平衡反应,从而实现对聚合反应的有效控制[3]。笔者以四氯化碳为引发剂,四甲基乙二胺为配体,Cu粉为催化剂,维生素C为还原剂,进行了苯乙烯与丙烯酸的原子转移自由基聚合;并研究了相关因素对苯乙烯与丙烯酸共聚合反应的影响。

1 实验部分

1.1 试剂与仪器

苯乙烯、维生素C、甲醇,均为分析纯,天津市福晨化学试剂厂;丙烯酸,分析纯,天津市大茂化学试剂厂;四氯化碳,分析纯,成都市科龙化学试剂厂;四甲基乙二胺、铜粉、四氢呋喃,均为分析纯,国药集团化学试剂有限公司。

FA-1104型电子天平,上海舜宇恒平科学仪器有限公司;DF-101S型集热式恒温磁力搅拌器,郑州长城科工贸有限公司;FT-IR-370型傅立叶变换红外光谱仪,Thermo Nicolet公司;TAC7/DX型差热分析仪,美国。

1.2 合成方法

在250 mL的三口圆底烧瓶中依次加入苯乙烯、丙烯酸、四氯化碳、四甲基乙二胺、铜粉和维生素C,将烧瓶置于恒温加热磁力搅拌器的油浴中,反应温度控制在30℃,反应24 h后过滤除去催化剂固体,将滤液缓慢滴入定量甲醇中,一段时间后出现微黄色的胶状物沉淀,抽滤,得到胶状固体,置于烘干箱中干燥后称量,计算转化率。

1.3 红外测试

将所得产物在红外灯下干燥,同时干燥少量的KCl(色谱纯),将干燥后的KCl压片,制成透明的薄膜,采用傅立叶变换红外光谱仪测其红外光谱。再将干燥后的产物和KCl按1∶10的质量比混合、压片,制成薄膜,置于红外光谱仪中。载入所得的KCl的红外图谱,去除背景干扰,即可得到产物的红外图谱。

1.4 热分析测试

另取样品进行差热分析测试,升温速度为10℃/min,气流速度为20 mL/min,测试0~500℃间样品的质量变化。

2 结果与讨论

2.1 转化率影响因素

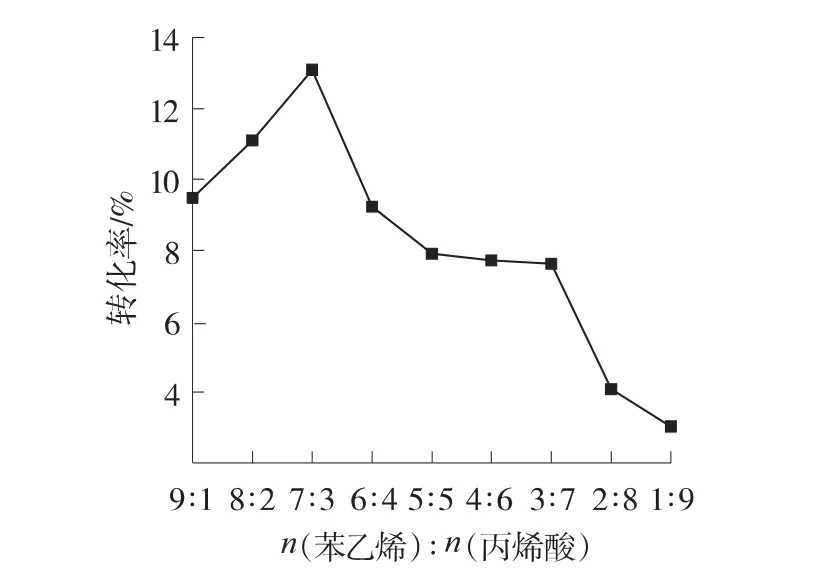

2.1.1 单体配比

以 n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素 C)=100∶100∶1∶2∶1∶5为基准配比。改变苯乙烯与丙烯酸的物质的量比,其余物质的比例不变,考察单体配比与转化率的关系,结果如图1所示。在一定范围内随着苯乙烯与丙烯酸的物质的量比的增大,聚合反应的转化率增大,这是因为苯乙烯的反应活性比丙烯酸高,苯乙烯的含量越多,聚合体系的活性越高,聚合速率也越大;当n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)为7∶3时,转化率最高。

图1 单体配比对转化率的影响

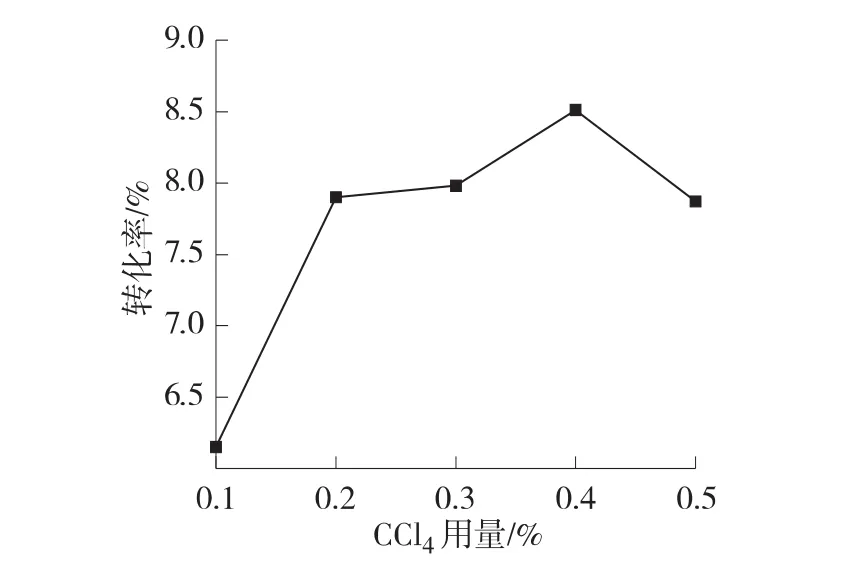

2.1.2 引发剂用量

以 n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素C)=100∶100∶1∶2∶1∶5为基准配比,改变引发剂 CCl4用量,其他物质的配比不变,考察引发剂用量对转化率的影响,结果如图2所示。引发剂含量较低时,转化率较小,引发剂的用量不足以尽快地将所有反应物引发参与反应;随着引发剂用量的增加,转化率增加较快,当引发剂用量为单体物质的量的0.4%时,转化率达到最大值;引发剂用量继续增加,转化率变化不大。

图2 引发剂用量对转化率的影响

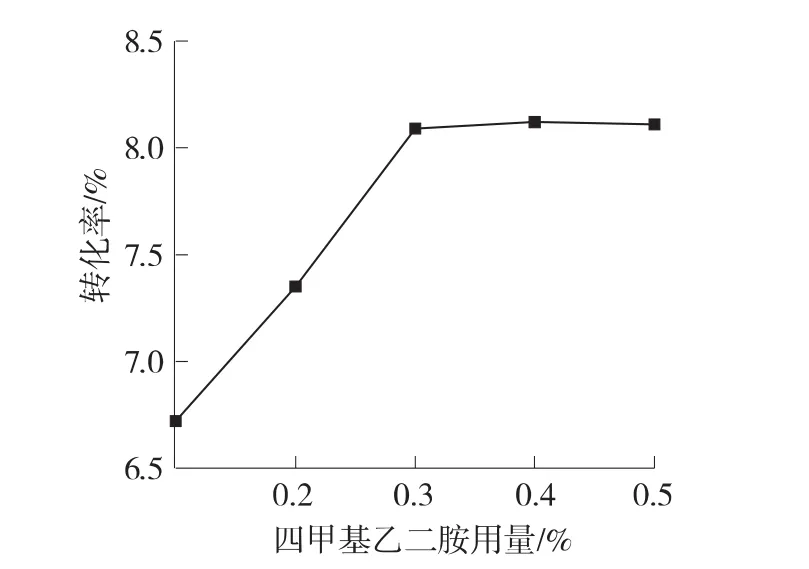

2.1.3 配体用量

以 n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素C)=100∶100∶1∶2∶1∶5为基准配比,仅改变配体四甲基乙二胺的用量,其他物质的配比不变,考察配体用量对转化率的影响,结果如图3所示。随着配体浓度的增大,转化率增高,这是因为Cu(Ⅱ)离子转化为Cu(Ⅰ)离子,催化能力增强;当配体用量为单体物质的量的0.4%时,转化率达到最大值,随后转化率基本保持不变。由于四甲基乙二胺价格较贵,且转化率相差不大,综合考虑后确定四甲基乙二胺的最佳用量为0.3%。

图3 配体用量对转化率的影响

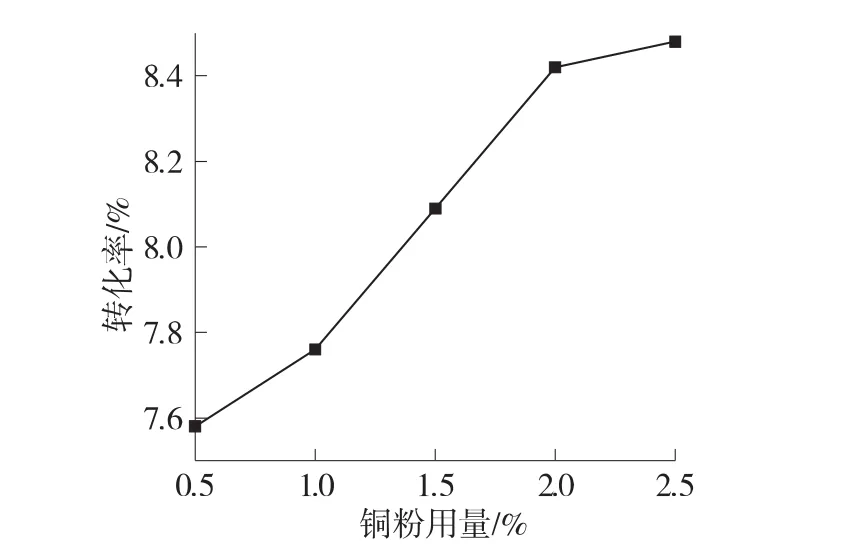

2.1.4 催化剂用量

以 n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素 C)=100∶100∶1∶2∶1∶5为基准配比,仅改变催化剂铜粉的用量,其他物质的配比不变,考察催化剂用量对转化率的影响,结果如图4所示。催化剂用量的增加使得Cu(I)浓度增大,催化能力增强,当Cu粉用量为单体物质的量的2%时,转化率达到最大值。

图4 催化剂用量对转化率的影响

2.1.5 还原剂用量

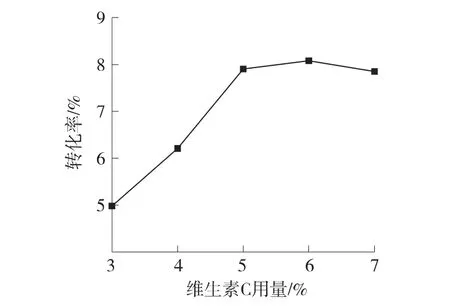

以 n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素 C)=100∶100∶1∶2∶1∶5为基准配比,仅改变还原剂维生素 C的用量,其余物质的配比不变,考察还原剂用量对转化率的影响,结果如图5所示。起初随着维生素C含量的增加,转化率增高;维生素C的用量超过一定值后,转化率几乎不变。这是因为维生素C的含量较低时,参与氧化还原反应的量较少,产生的活性自由基也少,从而使得转化率较低;随着维生素C用量的增加,参与氧化还原反应的量增大,使得活性种高于休眠种,反应加速进行。当维生素C的用量为单体物质的量的6%时,转化率达到最大值。

图5 还原剂用量对转化率的影响

2.1.6 反应时间

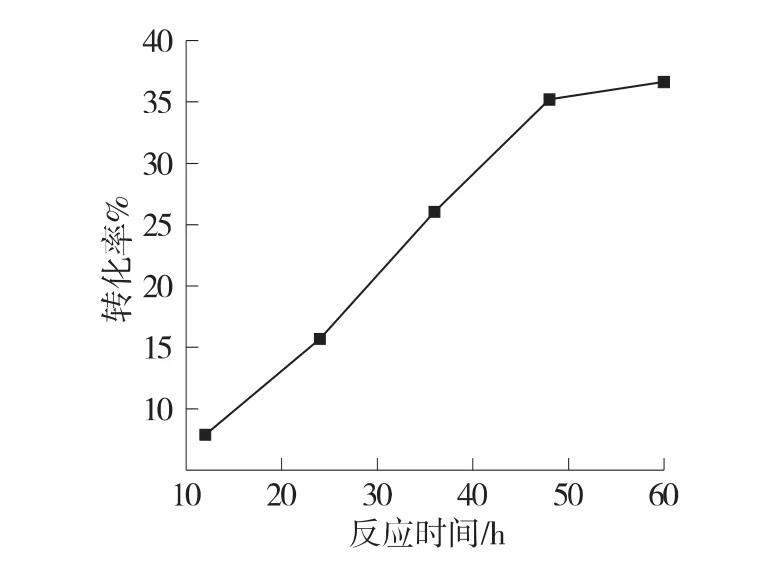

固定n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素C)=100∶100∶1∶2∶1∶5,反应温度为 30 ℃,其他因素不变,仅改变反应时间,考察反应时间对转化率的影响,结果如图6所示。随着反应时间的延长,转化率逐渐增大,反应时间大于48 h后转化率基本不变,故确定最佳反应时间为48 h。

图6 反应时间对转化率的影响

2.1.7 反应温度

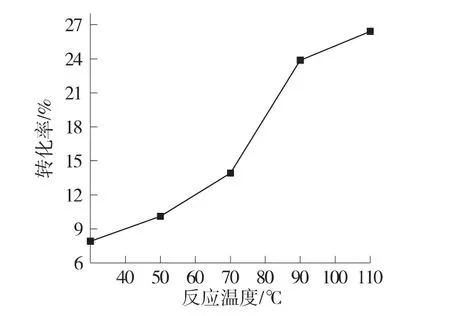

固定n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素C)=100∶100∶1∶2∶1∶5,反应时间为 24 h,仅改变反应温度,考察反应温度对转化率的影响,结果如图7所示。随着反应温度的增加,单体转化率增加较快,这是因为随着温度的升高,引发剂产生的自由基的活性也上升,引发剂的分解速度增大,同时连续相的黏度降低,有利于单体和自由基的扩散,所以聚合速率增大,转化率逐渐增加;反应温度大于90℃后转化率的增长减缓。考虑到温度越高,对于工艺设备的要求越苛刻,生产成本越高,故取最佳反应温度为90℃。

图7 反应温度对转化率的影响

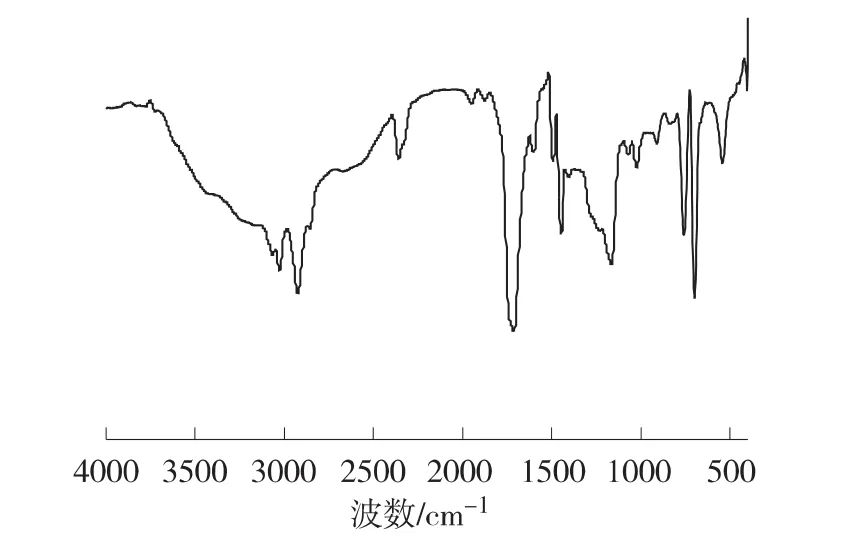

2.2 红外表征

维生素C的用量为单体物质的量的0.4%时,产物的红外光谱如图8所示。在697.88,757.48,1 600 cm-1处有很强的单取代苯环吸收峰,说明有大量的苯乙烯参与反应,反应生成的共聚物中有大量苯乙烯携带的苯环;在820 cm-1附近有丙烯酸的特征峰,在1 712.95 cm-1附近有很强的羰基吸收峰,在3 027.09 cm-1附近有羟基峰,说明有丙烯酸参与反应,反应生成的共聚物中含有大量丙烯酸携带的羰基和羟基。实验结果表明合成产物为苯乙烯与丙烯酸的共聚物。

图8 产物的红外光谱

2.3 差热分析

聚合物的热稳定性主要与键能有关,键能主要与位阻效应和共轭效应有关。对苯乙烯与丙烯酸的共聚物进行了差热分析。由于共聚物中有苯乙烯参与,取代基体积增大,位阻增大,分子链内旋转受阻程度增加,耐热性能增强,具有较好的耐热性。n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)为7∶3时,苯乙烯/丙烯酸共聚物的溶化先于单体配比为1∶1时。这是由于芳环同时具有共轭效应和位阻效应,芳环含量较少时共轭效应占主导作用,共轭效应使大分子键难以断裂;而芳环含量较多时位阻效应占主导作用,位阻效应使得大分子键容易断裂。

3 结论

对苯乙烯和丙烯酸的共聚合反应进行了研究,发现在所考察的范围内,当苯乙烯与丙烯酸物质的量比为7∶3,以及引发剂CCl4用量为单体苯乙烯物质的量的0.4%时,转化率最大;聚合反应的转化率随反应温度的上升和反应时间的延长而增大;配体和催化剂的用量对转化率的影响甚小。当 n(苯乙烯)∶n(丙烯酸)∶n(四氯化碳)∶n(四甲基乙二胺)∶n(铜粉)∶n(维生素 C)=140∶60∶4∶3∶2∶6时,转化率最高。

[1]Wang G X,Lu M,Yang C A,et al.Photo-induced controlled/living copolymerization of styrene and acrylic acid and determination of reactivity ratios[J].Iran Polym J,2014,23(10):819-826.

[2]Borisova O V,Billon L,Cernochova Z,et al.Effect of temperature on self-assembly of amphiphilic block-gradient copolymers of styrene and acrylic acid[J].Macromol Symp,2015,348(1):25-32.

[3]Chmielarz P,Park S,Simakova A,et al.Electrochemically mediated ATRP of acrylamides in water[J].Polymer,2015,60:302-307.