寻找青蒿素

余风

2015年10月5日,瑞典斯德哥尔摩。

诺贝尔生理学或医学奖在卡罗琳医学院盛大揭晓,中国药学家屠呦呦因其在研发抗疟疾新药青蒿素中的贡献,与日本科学家大村智、爱尔兰科学家坎贝尔一同,分享了这一大奖。

85岁高龄的屠呦呦,由此成为中国本土首位诺贝尔科学类奖项得主。

非洲“科泰新”

得知屠呦呦获奖,李怀强感叹:“我终于知道了应该感谢的名字。”

李怀强供职于山东外经集团,十几年来辗转加纳、东帝汶和莫桑比克等国,参与了不少惠及当地民众的项目建设。但这些国家均属疟区,他因此曾多次染上疟疾,与死神擦肩而过。

1999年,李怀强第一次到非洲便中了招——在加纳刚下飞机的第一晚,他就出现了发烧、浑身无力等疟疾症状。这时,同事立即给他吃了青蒿素,第二天他就奇迹般地痊愈了。

这一次经历,让他对青蒿素留下了深刻的印象。现在,他每次出差非洲,随身都必备青蒿素。

实际上,对于身处南非、印度、东南亚、中美洲等疟疾重灾区的数亿民众来说,青蒿素并不仅仅是一种药物而已,它带来的——是生与死的分界。

数据显示,在非洲以及其他疟疾重灾区,由屠呦呦主持研发的抗疟药双氢青蒿素(科泰新),目前已拯救了数百万人的生命。仅撒哈拉以南的非洲地区,自2000年起,就有约2.4亿人受益于青蒿素联合疗法,约150万人避免了因疟疾而导致的死亡。许多满怀感激的非洲人,甚至将自己新出生的孩子起名为“科泰新”。

从这个意义上来说,青蒿素的发现,毫不逊色于青霉素,堪称人类医学史上的最伟大的发现之一。

那么,如此神奇的药物,究竟是怎样诞生的?

大海捞针

疟疾是与结核病、艾滋病并称的全球最严重的的传染病之一,以高致死率著称。历史上,疟疾曾经多次肆掠人类,带来极大危害。

发展到21世纪,虽然疟疾在部分地区早已被消灭,但从全球范围内来看,疟疾的肆掠之势并未得到根本遏制。据世界卫生组织统计,目前全球有90多个国家和地区的32亿人,仍处于罹患疟疾的风险之中,每年约有1.24亿至2.83亿人染上疟疾,36.7万至75.5万人因此死亡。

面对猖獗的疟魔,长久以来,人们一直在寻找着对抗的武器。

19世纪末,英国医学家罗斯深入印度疟疾流行地区实地考察,最终证实了传染疟疾的祸首是疟原虫。他因此于1902年摘得了史上第2个诺贝尔生理学或医学奖的桂冠。

此后,得益于罗斯的发现,奎宁、氯喹、氯胍、甲氟喹等抗疟疾药物相继问世。然而,20世纪50年代,这些药物开始逐渐失效,疟疾再度肆虐。这很大程度上是因为疟原虫对这些药物产生了抗药性。

1965年,越南战争爆发。在战场上,万千官兵虽然逃过了枪林弹雨,最终却倒在了疟疾的袭击下;侥幸存活者,也大多丧失了战斗力。

为抵御疟疾,美国投入巨额科研经费研制抗疟新药,但在筛选了近30万个化合物后,却没有取得任何进展。另一方面,一筹莫展的越南则向中国政府紧急求援。

1967年5月23日,我国启动“523”项目,组织7省市60多家单位的500多名科研人员,共同寻找抗疟新药。

此后,研究者们遍寻山林、原野,广泛采集各种中草药。然而,遗憾的是,这种“众里寻他千百度”的人海战术收效甚微,研究者们虽然筛选出了4万多种化合物及中草药,但却始终没找到令人满意的结果。

中国中医研究院的实习研究员屠呦呦正是在这一背景下,开始踏上了日后给她带来诺贝尔奖的抗疟新药研发之路。

由于正处于“文化大革命”时期,相关领域的学术权威统统被迫靠边站,年轻的屠呦呦因兼通中西医而雀屏中选,成为疟疾研究小组组长。

此后,她和同事们一起,埋首于浩如烟海的上万种中草药中,发掘、筛选抗疟药方——这一过程,堪称大海捞针。

为尽快找到答案,屠呦呦和同事们夜以继日,查阅了历代医籍本草以及各地地方药志中的相关记载,并采访了众多老中医,通过反复比对、筛选,最终汇总出2000多个治疟方药。他们从中又精选了640个可能具有抗疟效果的方药,编成《疟疾单秘验方集》,送交“523办公室”。

此后,他们进一步用小鼠模型对这些方药进行评估,就这样,又从200种中药里获得了380种提取物。

以身试毒

在一次提取试验中,屠呦呦等人偶然发现:青蒿提取物很好地抑制了寄生虫的生长。大喜之下,他们开始用青蒿反复做试验,结果却令人失望:青蒿提取物疗效不稳,还伴有毒性。

成功的大门似乎触手可及,却又突然失之交臂。

此时,屠呦呦犹豫了:也许研究方向根本就不对。这时,她被调到海南疟区实验室工作半年。在那里,疟魔的猖獗让她触目惊心:那些脑疟患者,病情一旦发作,几乎瞬间就会倒下;显微镜下,患者的一滴血液中密密麻麻全是疟原虫,临床称为“满天星”。这样的患者,等待他们的,只有死亡。

这一切,都让屠呦呦暗下决心:一定要将新的抗疟药物研发出来。

但当时,青蒿素的提取是一个世界性的难题,从蒿属植物的品种选择到根、茎、页等不同部位的提取,从浸泡液体的反复筛选到提取方法的不断摸索,无数个不眠之夜,屠呦呦和同事们无数次碰壁,又无数次地重新找寻。

“北京的青蒿质量不好,我们就又去找其他地方产的;开始用的是梗,后来尝试用叶子,事实证明有效成分叶子里才有,梗里没有;做完动物试验后发现100%有效,再在自己身上试验药的毒性。”屠呦呦回忆说。

就这样,上百次的实验做下来,屠呦呦的肝脏被“毒”坏了,同事中很多人也都得了各种不同的病。然而,实验结果却依然不稳定。

无计可施的屠呦呦,把目光又重新投向传统医药典籍。从中能否得到新的启示?她想再试一试。

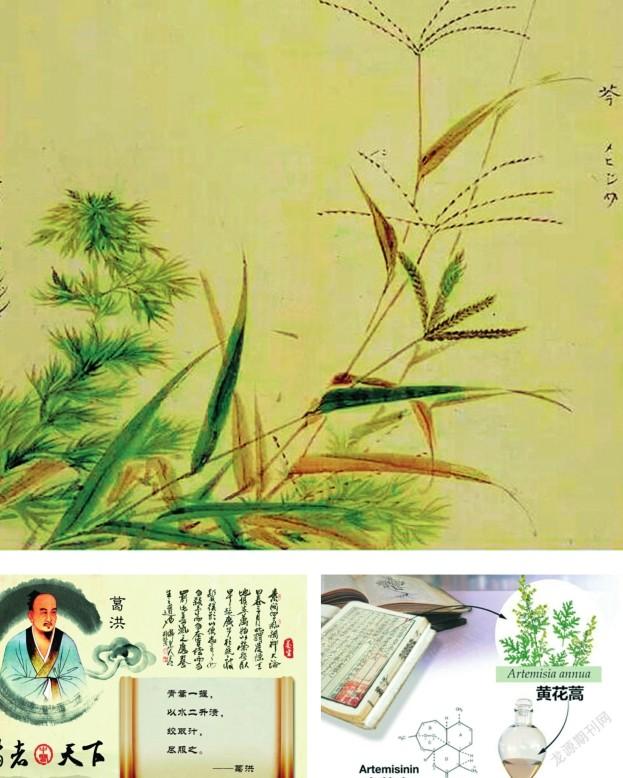

重新翻阅医书,艰辛的寻找,灵感这次却来敲了门——东晋葛洪的《肘后备急方》中的一段文字,让屠呦呦醍醐灌顶:“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之。”为什么是“渍”后“绞取汁”?难道是因为加热会破坏药物的活性成分?

于是,屠呦呦等人开始尝试用沸点更低的乙醚代替酒精进行提取,果然,提取物的活性大大提升,对鼠虐、猴虐的抑制率达到了100%。此后,他们又通过改变药物结构来克服原有的耐药性,并进一步在自己身上进行人体试验。

就这样,在第191次试验时,他们终于成功了!

之后,这种提取物被送往海南省,在患有间日疟原虫和恶性疟原虫的患者身上试用,结果喜人:患者的疟疾症状迅速消失了。

这一结果,令屠呦呦等人信心大增,他们进一步分离纯化了青蒿的抗疟有效成分。1972年,他们得到了提取物中的活性成分,并将其命名为青蒿素。

超越青蒿素

但青蒿素的发现,仅仅是屠呦呦等人研发新药“万里长征”的第一步——这只是揭示出了自然界中能对抗疟疾的有效分子。而接下来更重要的一步,则是创造——将大自然的神奇馈赠转变为可以量产的药物。

屠呦呦等人发现,在菊科蒿属植物中,只有黄花蒿的新鲜叶子在花蕾期含有丰富的青蒿素。而北京本地的蒿属植物,青蒿素的含量则少得多。为了药物量产,他们迫切需要含有更丰富青蒿素的蒿属植物。

在全国进行“海选”后,一种四川产的黄花蒿进入了他们的视野。

有了合适的原材料,制药工作便迅速启动了。在随后的临床试验中,他们尝试制作的第一种药物剂型是片剂。但患者服用之后却产生了不适感。他们又转而采用了新的剂型——纯青蒿素胶囊,临床结果令人振奋。

1979年,为表彰屠呦呦团队的成就,国家科委授予他们国家发明奖。

故事到此,看似结束,却其实刚刚开始。因为任何一种新药的研发,从来都不是一劳永逸的,青蒿素及其衍生物的研究也不例外。

接下来,屠呦呦团队对青蒿素的各类衍生化合物进行了更加深入的研究和评估,结果发现双氢青蒿素更加稳定,且疗效比青蒿素高出10倍,患者的疟疾复发率也更低。

随后,双氢青蒿素在世界范围内得到广泛认可。2005年,世界卫生组织宣布了对抗疟疾最有效的方法——青蒿素联合疗法。这一疗法的核心成分,正是双氢青蒿素。

未来的“预言”

关于青蒿素的获奖,还有一个趣话。

有细心的网友发现,早在2600多年前,《诗经·小雅》中就有了“呦呦鹿鸣,食野之蒿”的记载,据说这是中国古代关于青蒿的最早记载。非常巧的是,屠呦呦的名字,也出自这句诗,因此,有人调侃说:“《诗经》才是真正预言帝。”

实际上,屠呦呦以及青蒿素获得诺奖,当然与《诗经》无关。关于青蒿素,真正的预言,也许将来自那些默默耕耘的科学家和研究者——近年来,中、美等国科学家的最新实验证实,青蒿素类药物具有显著的抗瘤活性,对白血病、结肠癌、黑色素瘤、乳腺癌、卵巢癌、前列腺癌和肾癌细胞等,均有明显的抑制和杀伤作用;并且其毒副作用远低于其他抗肿瘤药物。因此,在未来,青蒿素类药物很可能作为抗癌药物应用于临床。

在其他领域,青蒿素类药物同样展现出极大的临床价值。

来自广东的研究团队发现:青蒿素具有较强的免疫抑制协同作用,可用于治疗类风湿关节炎,而且其毒性远低于目前的抗风湿药物。目前,该团队已研发出新的青蒿素复方配方并申请了国家专利。

此外,上海药物研究所近年来也针对青蒿素类化合物展开系统研究,合成了多系列的新型青蒿素衍生物,最终发现,马来酸蒿乙醚胺能有效治疗系统性红斑狼疮。该药目前已获得国家食品药品监督管理总局的批准,即将启动临床研究。

可以预期的是,未来,青蒿素这个源自中医的神奇药物,必将带给我们更多的惊喜和传奇!(责任编辑/和恩馨)