白化喜马拉雅旱獭自然感染体外寄生虫监测与净化效果评价

刘海青, 吴克梅, 张静宵, 刘玉芳, 范 微, 刘巴睿, 陶元清(青海省地方病预防控制所, 西宁 811602)

白化喜马拉雅旱獭自然感染体外寄生虫监测与净化效果评价

刘海青, 吴克梅, 张静宵, 刘玉芳, 范微, 刘巴睿, 陶元清

(青海省地方病预防控制所, 西宁811602)

目的调查白化旱獭体外寄生虫的自然感染状况, 为建立白化旱獭质量控制标准提供依据。方法对野生白化旱獭21只和白化旱獭原产地混生的正常毛色旱獭30只活体法检测体外寄生虫, 同时采用透明胶纸粘取法、手术刮取法、逆毛刷虫法、肉眼观察法和镜检等5种方法, 观察虫体和虫卵。结果野生白化喜马拉雅旱獭和正常毛色旱獭自然感染体外寄生虫感染率分别为: 斧形盖蚤C.dolabris(85.7%/93.3%)、谢氏山蚤O.silantiewi(90.1%/90.0%)、腹窦纤蚤深广亚种R.Li ventricos(71.4%/96.7%)、古北拟额虱L.laeviusculus(85.7%/86.7%)和草原硬蜱I.crenulatus (100%/9.7%),白化和正常毛色旱獭体外寄生虫感染情况进行了统计学检验,两者除腹窦纤蚤深广亚种(P<0.05)感染率有显著性差异以外,其余4种体外寄生虫感染率无显著性差异; 应用溴氰菊酯和伊维菌素注射液进行了药物驱治和净化。结论监测结果和驱治方法可作为白化喜马拉雅旱獭实验动物化的寄生虫质量监测指标和净化方法。

喜马拉雅旱獭; 白化; 体外寄生虫; 净化

喜马拉雅旱獭(Marmota himalayana)属啮齿目(Rodentia)松鼠科(Sciuridae)旱獭属(Marmota)的大型地栖性啮齿动物,为青藏高原特有种。近年来该动物在生物医学研究中应用制作人类疾病的动物模型的研究越来越深入。2008年6月和2009年7月分别在青海海西乌兰县和海北门源县鼠疫监测工作时发现2个白化旱獭家族,活套法共捕捉8只白化旱獭,经卫生检疫证明为健康动物后运至西宁进行人工饲养和繁殖取得成功并开始了白化旱獭的实验动物化研究工作。2013年5月在青海海北门源县的白化旱獭开展了种群扩种工作。其间,根据野生动物实验动物化的质量控制要求,对该地区的白化和正常毛色旱獭进行了一系列的质量检测和控制工作。实验动物的寄生虫学质量是实验动物质量控制的重要内容[1],作者根据《实验动物体外寄生虫检测方法》(GB/T18448.1-2001)[2]的规定和参照家畜寄生虫检查和防治方法[3]进行了体外寄生虫检测和控制工作,现报告如下。

1 材料与方法

1.1研究地点

研究地点位于青海省海北自治州门源县仙米林区 (东径102°05'~102°12', 北纬37°03'~37°10'),属大陆性寒湿、半湿润气候带。海拔2500~3 400 m。主要河流是讨拉河。年平均气温0℃以上,其中7月份最热, 平均气温2℃, 1月份最冷, 平均气温在-12.6℃左右, 0℃以下有五个月。年降雨量570 mm, 约90 % 集中在4~9月份,其中7月份最多, 占年降雨量30 %左右。夏秋湿润,平均相对湿度70%以上,冬季较干燥,平均相对湿度为52%。6月中旬至8月中旬为无霜期。该地区土壤阴坡以山地淋溶褐色土、山地型褐色土及山地碳酸盐褐色土为主。植被有藓类、草莓、寥类、蕨类等; 阳坡以山地森林草原土、山地草甸草原土和山地典型褐色土为主,植被主要是苔草、寥科类和禾本科植物。

1.2研究对象

本研究所有动物圈套法活体捕自研究地点-青海省海北州门源县仙米地区讨拉大沟内,数量总计51只,由白化旱獭21只(12♀9♂)和白化旱獭原产地混生的正常毛色旱獭30只(14♀16♂)组成,旱獭年龄为1~4周岁。

1.3试验药物

伊维菌素注射液,西乡长江动物药品有限责任公司生产,[批号]兽药字(2007)270151126,生产批号120301,主要成分为伊维菌素B1(B1a+B1b);绿岛白鹰牌杀虫气雾剂,台州绿岛化妆品有限公司生产,农药生产批号: HNP33106-I1520,生产批号L0515,有效成分: 胺聚酯0.3%,氯菊酯0.5%,氯氰菊酯0.1%。

1.4调查方法

在青藏高原5月份为喜马拉雅旱獭体外寄生虫携带指数最高的时段[2],为了较全面地掌握白化旱獭体外寄生虫携带情况, 作者于2014年5月1日至5月27日, 在调查地区圈套法捕捉白化旱獭21只, 正常毛色旱獭30只,按照动物体外寄生虫检查方法和有关国家标准[3,4], 采用透明胶纸粘取法、手术刮取法、逆毛刷虫法、肉眼观察法和镜检等5种方法逐一检查每只动物, 采集的虫体和虫卵分类计数。虫体鉴定到种, 分离的虫体在体积比70%乙醇中固定保存, 虫卵制片保存。五种方法中任何一种方法检验结果为阳性的则该样品检测结果视为阳性。

1.5驱虫试验方法

工作人员穿着防蚤服,将捕获的野生喜马拉雅旱獭现场按体质量每只0.6 mg/kg剂量后肢肌肉注射氯氨酮麻醉剂进行麻醉后,放置于检蚤盆,用杀虫气雾剂对动物体表均匀喷雾5~10 s,纸板盖住整个检蚤盆10 s,使气雾中的药物完全作用于体外寄生虫,然后取开纸板,对动物通体进行体外寄生虫的检查,手术刮取、逆毛刷虫和肉眼观察法收集动物体表的虫体,透明胶纸粘取体毛收集虫卵,并收集检蚤盆中已熏杀的虫体[5]; 每只旱獭后肢皮下按体重0.03 mL/kg注射伊维菌素注射液后,动物饲养于饲养笼具中,杀虫气雾剂喷雾饲养环境(地面和笼具)。然后于14 d、21 d和35 d加强驱虫共3次, 方法同第一次驱虫方法,检查收集虫体和虫卵,分类计数。同时观察动物饮食、饮水情况和其它异常行为。在动物捕捉、检疫隔离、转运、人工饲养等各个环节,采取综合防虫措施,如消灭设施周围环境的野鼠、昆虫,特别做好运输工具、饲养笼具、饲料、饮水和垫料的管理,旱獭和设备实行全进全出制,避免交叉污染。

1.6数据分析

检测结果按照毛色分组, 结果以率(%)表示。进行独立样本的差异性分析。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1检测结果

本次调查共从野生白化喜马拉雅旱獭和正常毛色旱獭体外检出5种体外寄生虫,分别为斧形盖蚤C.dolabris、谢氏山蚤O.silantiewi、腹窦纤蚤深广亚种R.Li ventricos、古北拟额虱L.laeviusculus和草原硬蜱I.crenulatus等5种体外寄生虫(图1)。白化旱獭和原产地混生的正常毛色旱獭体外寄生虫感染情况进行了统计学检验,两者除腹窦纤蚤深广亚种(P<0.05)感染率有显著性差异以外,其余4种体外寄生虫感染率无显著性差异(表1)。

2.2驱虫结果与效果评价

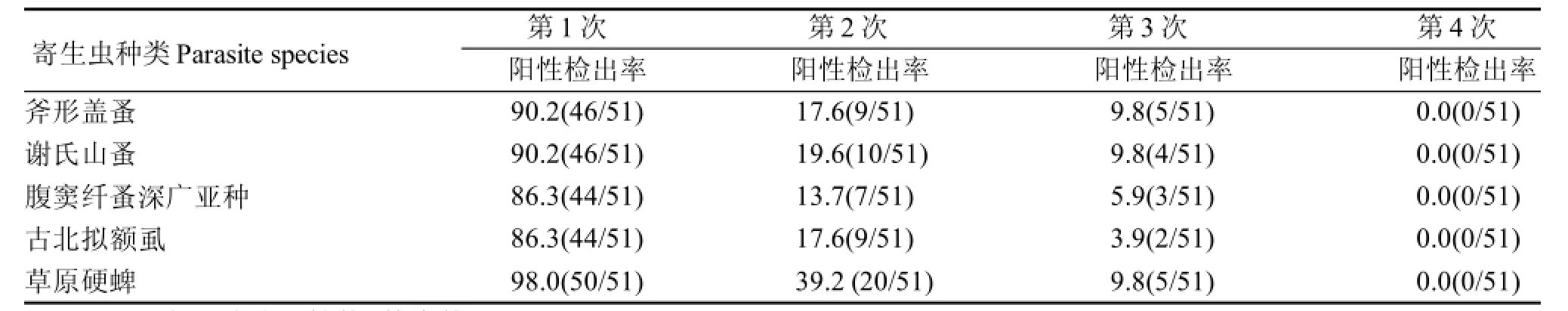

在研究期间共进行了4次驱虫, 每次驱虫前动物麻醉后, 5种方法同时检测动物体表寄生虫虫体和虫卵, 分类计数, 计算阳性检出率; 动物的健康状况良好, 采食和饮水正常, 外貌、精神和行为正常。经过4次驱虫, 35 d后51只动物体外寄生虫检测均为阴性(表2)。

图1 白化旱獭体外寄生虫

表 1 白化和正常毛色旱獭体外寄生虫阳性检出率 %Table 1 Epizoic parasites infection of wild albino and normal Marmota himalayana

3 讨论

本次野生白化和正常毛色旱獭体外寄生虫调查共检出斧形盖蚤C.dolabris、谢氏山蚤O.silantiewi、腹窦纤蚤深广亚种R.Li ventricos、古北拟额虱L.laeviusculus和草原硬蜱I.crenulatus等5种体外寄生虫,5种虫体的感染率达85%以上,与青海省其它报道一致[6-9]。旱獭体外寄生虫在危害动物自身健康的同时还是某些动物疾病和人兽共患病病原体的传播者(或媒介)[10],在动物流行病学和公共卫生上具有重要意义。作者开展白化喜马拉雅旱獭的培育研究,就是要实现白化旱獭的实验动物化目标。因此,必须按照实验动物质量标准,开展旱獭寄生虫学质量控制,而且要实现动物不携带任何寄生虫的要求。在目前尚未掌握旱獭剖宫产等生物净化技术的情况下,应用高效、低毒、低残留的驱虫剂, 依据动物携带体外寄生虫的生活史长短[11],结合虫卵发育成幼虫的时间长度和药物滞留有效期,制定多次驱虫计划,同时强化对旱獭环境和饲养设备的灭虫灭鼠管理,探索建立了旱獭体外寄生虫质量综合控制技术,实际应用中动物无不良反应,驱虫效果可靠,值得推广应用。

表 2 旱獭体外寄生虫各次净化效果Table 2 Purifying efficiency for epizoic parasites in wild albino and normal Marmota himalayana %

[1]苏卫.实验动物寄生虫质量控制[J]. 中国实验动物学杂志, 1996, 6(1):60.

[2]张广登. 喜马拉雅旱獭寄生蚤的调查[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 1990, 1(12):391.

[3]GB/T18448.1-2001. 实验动物体外寄生虫检测方法[S]. 2001.

[4]北京农业大学. 家畜寄生虫学[M]. 北京: 农业出版社, 1989:454-478.

[5]王治军, 岳珊珑, 王国丽, 等. 增效百虫灵、溴氰菊酯对喜马拉雅旱獭寄生蚤及Ⅲ龄幼虫的触杀效果[J]. 中国媒介生物学及控制杂志, 1993, 4(2):145-1477.

[6]王心娥. 青海啮齿动物体外寄生虫调查一: 旱獭体外寄生虫[J]. 兰州大学学报∶自然科学版, 1960, 4(生物学专刊):99-107.

[7]王心娥. 青海海北自治州啮齿动物体外寄生虫调查[J]. 兰州大学学报∶自然科学版, 1981, 18(4):133-135.

[8]蔡进忠, 李春花. 青海省畜禽寄生虫虫种资源与分布[J].中国动物传染病学报, 2010, 18(1):64-67.

[9]范微, 王忠东. 人工饲养条件下喜马拉雅旱獭寄生虫病综合防治[J]. 四川动物, 2009, 28(5):750-752.

[10] 王祖郧, 魏柏青, 张珊瑚, 等. 中国自然感染鼠疫杆菌的蚤、蜱、螨与虱类[J]. 人兽共患病杂志, 2007, 23(3):307-309.

[11] 肖柏林, 董桂琴, 张全芬. 谢氏山蚤生活史的初步观察[J].应用昆虫学报, 1986, 29(5):213-215.

A Survey on Epizoic Parasites Infection and Evaluations of Purification Techniques in Albino Marmota himalayana

LIU Hai-qing, WU Ke-mei, ZHANG Jing-xiao, LIU Yu-fang, FAN Wei, LIU Ba-rui, TAO Yuan-qing

(Qinghai Institute for Endemic Disease Prevention and Control, Xining 811602, China)

ObjectiveTo investigate the epizoic parasites infection in albino Marmota himalayan, and providebasis for setting up the quality standard of Marmota himalayana. MethodsTwenty-one wild albinism and 30 wild normal Marmota himalayana from the same origin were detected by the method as transparent tape, operation scraping, inverse brush bug and naked eye observation for epizoic parasites of each animal, then detected the epizoic parasites and eggs under platoscope and microscope. ResultsThe natural infectious rate of the epizoic parasites in the wild albinism and the normal Marmota Himalayana were respectively C.dolabris (85.7%/93.3%), O.silantiewi (90.1%/90.0%), R.Liventricos (71.4%/96.7%), L.laeviusculus (85.7%/86.7%) and I.crenulatus (100%/9.7%), but the infection rate of R.Li ventricos has significant difference (P<0.05), and there was no significant difference in the rest of the four kinds of the epizoic parasite infection rate between the two groups; The efficay is significant by using Deltamethrin and Ivermectin injection for purification. ConclusionsThe monitoring results and the cure method can be used as an index of animal parasite quality for albino Himalayan marmot.

Albino; Marmota himalayana; Epizoic Parasite; Purification techniques

Q95-33

A

1674-5817(2015)05-0403-03

10.3969/j.issn.1674-5817.2015.05.012

2015-03-09

国家自然科学地区基金(31160436)

刘海青(1971-), 女, 主管医师, 主要研究方向: 医学检验。E-mail: 415328482@qq.com

陶元清(1971-), 男, 副研究员。主要研究方向: 实验动物管理和动物质量控制及野生动物实验动物化研究。E-mail: tyq001@126.com