发挥自主性学习功能 有效达致知识生成

李伟华

重视知识生成的课堂,可变被动为主动,调动学生学习的主动性,让其成为课堂的真正主体。而对于生物课堂来说,只有充分发挥学生的自主性学习功能,才能有效达致知识的生成。

新课程改革后的课堂,更加关注学生对知识的自主生成。那么,什么是知识生成呢?生成,就是对教育过程生动可变性的概括,它是对过去强调课堂教学过程的预先设定性、计划性、规定性的一个重要补充和修正。在追求知识生成的教学中,知识是一个流动性质的综合体,是动态的过程性存在。知识生成的课堂,要求教师在教学过程中,以学生为主体,学生在教师的引导下,构建知识体系,在已有知识的基础上形成新的知识理念,通过思维的碰撞、自主的思考甚至动手实践等方式,让学生不仅记住知识结论,更能了解知识本质,能迁移、能应用,解决实际问题,其本质是引导学生真正参与到教学过程中,成为学习的主人、课堂的主体。

一、实施自主性学习是知识生成的前提

无论从生物学科的特点还是初中学生的特质来看,都需要培养学生学习的自主性。生物学是一门以探究为主的研究生命现象和生命活动规律的学科。其学科特点需要学生具备探究精神,并在探究中逐渐培养自主学习的能力和习惯。初中的学生,处在生长发育的重要阶段,对事物好奇心强,行为易受兴趣的支配;学习态度处于自觉和不自觉的分叉口,自觉性和依赖性、主动性和被动性并存;自我意识逐渐增强,个性张扬;好胜心强,往往无法正确评价自我:这些特质,使得初中学生不可能在课堂上真正做到自主性学习。因此,对于初中学生而言,所谓的自主性,必须依靠教师的引导、调动,让学生参与到课堂教学过程中来,才能有效地生成知识。

二、以自主性学习促进知识生成的策略

转变学生的学习方式,其前提是改变教师的教学方式。瑞伯雷斯说过:“学生不是待灌的瓶,而是待燃烧的火。”故要使学生主动地学习,才能有效地提升教学质量。那么,教师在课堂教学过程中,应如何引导学生进行自主性学习呢?笔者根据自主性学习的特点,以课例片段来说明,重点阐述在初中生物课堂上实施学生自主性学习,促使知识生成的方法策略。

1.激发兴趣,是学生自主学习的第一步

创设情景是激发学生学习兴趣的有效途径。不管是设置疑问、悬念还是故事场景,都要从学生的角度出发,为学生创设情景,引起学生的学习兴趣,引发学生一探究竟的欲望。

比如在八年级下册教材第八单元《用药与急救》的教学中,笔者在新课导人时,就展示了一个现实火灾情景的图画,引导学生模拟角色——假设你置身于火灾现场,该如何进行自救;假设你是消防员,发现被救的伤员呼吸、心跳停止,应该采取什么措施;假设你是医务人员,应该如何及时医治出血病人。情景一铺开,问题一提出,学生们就跃跃欲试,急于表达自己的想法。这就调动了学生学习的热情,激起了学生的好奇心和学习兴趣,唤起了学生渴望掌握常见急救方法的欲望。这也就是教师情景创设所产生的良性效应——成功地激发了学生自主进入探索状态,使之在后续的课堂学习中自觉、积极、主动地全情投入,从而也让教师能有效地引导学生参与到课堂教学过程中,这是学生自主性学习的第一步。

2.化被动为主动,是促使知识生成的保障

建构主义认为,学习者的知识是在一定情境下,借助他人的帮助,通过意义的建构而获得的。在课堂上,“他人”指的是“教师”和“同学”。教师对于学生的学习处于主导地位。在整个教学过程中,由教师起组织者、指导者、帮助者和促进者的作州,利用情境、协作、对话等学习环境要素,充分发挥学生的主动性、积极性。

但教师的“传道授业解惑”并不是单纯的教授,更不是代替学生的学习。所以,怎么学,如何自主地学,往往取决于教师怎么导,是否能导出学生独立学习的内在能力。导学的方式多种多样,有提纲式导学、逐层启发式导学等。

如在八年级《真菌》一课的教学中,“观察与思考”要求学生说出“青霉和曲霉在形态和颜色上有什么不同之处”。当时我预测到:学生基于依赖、被动的原因,可能不会细致地观察两种真菌的不同。于是,我先给学生展示了两张图片,要求他们找出两者的不同。结果,不同的学生采用了不同的观察方法,但有的学生能找出所有的不同点,而有的学生却找不完其不同点。这时,我就引导学生分析,得出探究的要领:按照一定的顺序,从上到下或从左到右进行观察;在相似中找出不同点,在不同中找出相似点。

由于我设置了“找不同”这一环节,使学习目标相当明确了,有效地实现了从“要我学”到“我要学”的转化。通过正确的观察、对比,学生便能在自主学习的基础上,将知识清晰地总结出来。这个过程充分调动了学生学习的主体性、自主性,实现了学生由被动地接受转变为自主地探究。在自主探究的过程中,既掌握了青霉和曲霉的不同等知识点,也掌握了科学的观察方法,达到了知识生成的目的。

3.有效互动是促进知识生成的重要驱动力

教学过程中的互动(师生互动、生生互动)是发挥学生自主性学习的重要驱动力,是引导学生参与课堂教学,实现课堂教学高效性的重要保障。互动是贯穿于整个教学过程的,包括导入、导学、评价等过程。

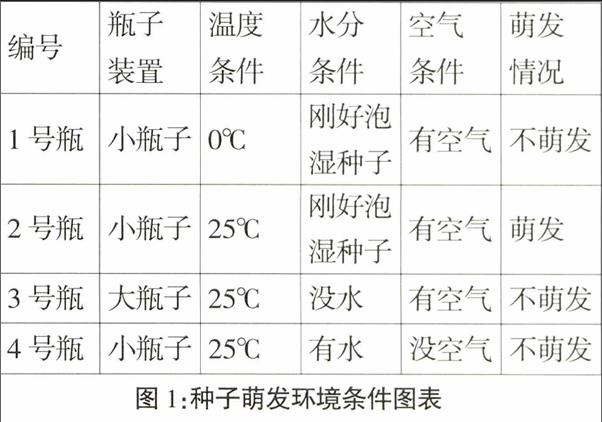

一是师生互动——常用的方式是“问答式”。在“一问一答”的动态过程中,学生随着教师的引导进行思考,通过小组的交流,激起思维的碰撞,让学生在设问和释问的过程中,萌生自主学习的动机和欲望。如在《种子萌发的环境条件》一节实验探究交流课上,有一个小组的学生在设置实验的时候,用了两种实验装置来进行实验,违背了单一变量的实验原则。当这个小组展示的时候,不仅本小组内成员没有发现此错误,而其他小组成员也没有发现。在这种情况下,教师就可通过师生互动来引导学生进行讨论,促进学生思考,让其逐渐形成自主学习的习惯。教师可先展示本小组的实验装置,然后引导学生观察。(见图1)

接下来,教师就问学生:“l、3、4号瓶中种子不萌发的原因是什么?”学生答:“1号瓶的种子不萌发是因为温度太低;3号瓶的种子不萌发是因为没有水;4号瓶种子不萌发的原因是缺乏空气。”教师再进一步提问:“3号瓶还有什么条件和其他实验组是不同的?”学生回答:“这个瓶子是大瓶子。”教师进一步提问:“那3号瓶的种子不萌发,到底是因为没有水,还是因为瓶子大的原因呢?”这时候大部分学生就开始疑惑了,但马上就有学生开始说:“瓶子必须是一样大小,如果3号瓶也是小瓶子,种子依然不萌发,就能肯定地说明其原因只是‘没有水了”。最后,在学生自己分析、教师加以点拨的基础上,总结出探究实验的关键——“控制单一变量”这一知识重点。

在师生互动的过程中,教师依然只是引导者,而学生是学习的主体。教师没有在发现问题的第一时间告诉学生正确答案,而是把现象呈现出来,让学生自己去发现,然后再通过问答的方式,引导学生去分析问题,最终由学生自己找到问题的答案。这样的互动,其实就是学生自主学习的过程,它使学生在课堂上处于积极思考的学习状态,发挥了学生在课堂中的主体作用,有效地进行学习。

二是生生互动——深化思维,真正自主学习。新课程提倡在生物课程中运用小组分工合作的方式,增强学生的竞争意识,培养学生的合作精神,使学生在合作中形成一种融洽、和谐的人际氛围。

如在七年级《开花和结果》的教学中,笔者为学生创造了自主活动的机会。教师要求学生组成四人小组,结合书中的插图,按照由下向上、由外向内的顺序,观察、解剖花朵,认识花的各部分结构,并予以粘贴。在学生小组活动之前,教师用投影的方式提醒学生操作的技巧以及注意事项(教师只点出关键词,提醒学生注意,而留给学生自主学习的空间)。

小组在学习任务清晰的前提下,先合理分工,各有所为:有的负责取下花的各部分结构,有的负责粘贴,有的负责注明各部分结构的名称,有的负责最后的交流和表达。他们在小组中相互配合,共同完成学习任务。

通过小组合作,强化了学生的动手能力和自主学习精神;学生在思维碰撞中互相欣赏,同时也深化了他们对知识的理解。可见,学生在参与学习的互动过程中,其实就是构建自主探究的有效过程,思维逐步达到深化,实现了真正意义上的自主学习。

三是正确评价——体现学生自主性。新课标提出评价应是多元化的。在自主性学习的课堂上,笔者比较倾向于学生之间的互评,这也是体现学生自主性的重要方面。自我评价是自我意识的一种表现,而自我意识是自主性学习的本质。其类似于“课堂反思”环节,给学生提供了反思的机会,让学生进一步验证知识的正确性和严谨性,对知识的学习达到了不仅知其然且知其所以然的目的。

三、以自主性学习促进知识生成的反思

自主性学习是建立在人的主体性、主动性和独立性基础上的。知识生成,并不是放任地让学生自我理解。其生成过程需要学生的自主性,同时也需要教师的主导性。初中学生的自主性必须依赖于教师正确、适度的引导,才能得到充分的调动。课堂是学生学习生活的地方,学生将在这里成长和发展。贫瘠、干枯的土地将导致徒劳无获,而只有肥沃、充满生机的土地才能结出硕硕果实。

因此,教师要为学生耕耘一片适宜播种的田地,既要创设轻松、愉悦的课堂学习氛围,创设能引导学生主动参与的教育环境,激发学生的学习积极性,激发学生思维的碰撞,培养学生掌握和运用知识的态度和能力,使每个学生都能得到充分的发展;同时,又要教予学生学习的方法,培养学生应用知识解决问题的能力,进而使学生逐渐养成自主学习的习惯。这就要求教师不仅要有高度的专业素养,还需充分了解学生的特点,才能在教学过程中真正落实自主性学习,达到知识生成的目的。