高句丽壁画服饰的构成、族属与变迁

郑春颖 刘玉寒

(1.长春师范大学东北亚历史文化研究所,吉林长春130012;2.长春师范大学历史文化学院,吉林长春130012)

高句丽壁画服饰的构成、族属与变迁

郑春颖1刘玉寒2

(1.长春师范大学东北亚历史文化研究所,吉林长春130012;2.长春师范大学历史文化学院,吉林长春130012)

高句丽壁画提供了丰富的发式、首服、身衣、足衣图像,依据四者不同搭配可将高句丽壁画服饰分成十型。高句丽壁画服饰含四种服饰文化因素——高句丽族服饰因素、汉服因素、以(慕容)鲜卑为代表的胡服因素和上述三种混搭式服饰因素。中国高句丽壁画服饰与朝鲜高句丽壁画服饰呈现出不同的时空变化特征。高句丽壁画服饰的民族性差异、地域性差异和阶段性差异直观而生动地反映了公元一至八世纪高句丽族、高句丽社会及高句丽国家的沧桑。

高句丽壁画服饰构成族属变迁

高句丽是汉唐时期存在于我国东北部及朝鲜西北地区的少数民族地方政权。高句丽研究是东北地方史、中国古代史、古代东亚史的重要组成部分。高句丽服饰研究是我国古代服饰研究中不容忽视的一份子,更是全面透析高句丽文化风貌的关键一环。虽相关成果不绝如缕,但整体而言,研究零散不能系统,多为就服饰论服饰,缺乏宏观视角与深度剖析。有鉴于此,本文以高句丽壁画服饰作为研究对象,从发式、首服、身衣、足衣四个方面全面梳理壁画服饰的整体风貌,通过服饰组合分型深入剖析高句丽壁画服饰的民族性差异,并在此基础上进步探讨中朝两地高句丽壁画服饰的时空变迁及其成因[1]在我国吉林省、辽宁省和朝鲜平安南(北)道、黄海南(北)道、咸镜南(北)道、平壤市、南浦市等高句丽统治区域内发现119座具有鲜明民族特征、地域风格的壁画墓,学界统称为高句丽壁画墓。其中,国内38座,朝鲜81座。通过对壁画人物图像逐一梳理,确定较为清晰的研究个体996人。具有情况参见郑春颖.高句丽服饰研究.中国社会科学出版社,2015.。

一、高句丽壁画服饰分类分型概述

(一)高句丽壁画服饰分类概述

根据“服”与“饰”的部位及功用差别,分从发式、首服、身衣、足衣四类概述高句丽壁画服饰的基本风貌。

1.发式。

史料没有高句丽人梳理何种发式的记载,但高句丽壁画绘有多款形制各异的发型。根据各类发式的形状特征,参照我国古代发式分类标准及命名方法,可将其分为披发、断发、辫发、髡发、顶髻、垂髻、撷子髻、鬟髻、盘髻、双髻、云髻、花钗大髻、不聊生髻、鬋鬓、垂髾等十五类。

披发、断发、辫发、髡发四类,梳理方法相对简单,是将头发披散、编辫、或修剪成各种形状。顶髻、垂髻、撷子髻、鬟髻、盘髻、双髻、云髻、花钗大髻、不聊生髻九类,梳理方法相对复杂,不但要精心打理好自己的头发,将其挽束成各种发结,也就是“髻”,有时为了创造出高耸的效果还要借助假发。此九类发式主要区别在于发髻的形状、大小和在头部所处位置。鬋鬓、垂髾分别是针对鬓角和发梢的两种修饰方法,它们在整个发式造型中处于附属地位,是发式主体——也就是发髻——的陪侍,它们与发髻共同营造出整体的发式效果。(图一)

2.首服。

“折风”与“骨苏”是中原史官印象最为深刻的两种高句丽人常用冠帽。“折风”又被称为皮冠、弁。三国两晋时期,“折风”是高句丽贵族阶层“小加”的专属官帽。南北朝时期,使用渐趋普及,不再是身份尊贵之人的私有品,史书多记为“皮冠”。隋唐时期,流行更广,普通民众亦可穿戴,称“弁”。“骨苏”又写作“苏骨”,因与汉服“帻”相似,正史《高句丽传》又称为“帻”。大体三国时期,习称“帻”,此时它是“大加”和“主簿”的专属官帽,位列“折风”等级之上。南北朝时期,改称“骨苏”或“苏骨”,用布帛制成,身份尊贵之人取紫色布料缝制,并以金银饰品装饰其上,凸显富贵。隋唐时期直称“罗冠”,以颜色区分等级。高句丽壁画所绘两冠图像与史料所载基本一致。

高句丽壁画还绘有众多高句丽史料没有记载,在高句丽现实社会生活中广泛使用的进贤冠、笼冠、平巾帻、风帽、圆顶翘脚帽等各种冠帽。保存完好的壁画,可见细致刻画的鸟羽、红缨、鹿耳等冠帽装饰。(图二)

3.身衣。

高句丽身衣的基本形式可分为上下连属和上衣下裳两类。前者,上衣和下裳连成一体,如长袍、长襦、袿衣;后者,上衣和下裳分离,有上短襦下肥筩裤和上短襦下裙两种式样。

短襦一般长至髋部,长襦则垂至膝盖之下脚踝之上。高句丽壁画所绘襦皆为直领,左衽与右衽两者兼备。舞者所穿襦多为窄长袖,一般着装为长度及腕的中袖和略短的短袖。腰部系带,既有简单的条带、花结带,也有华丽的蹀躞带。领、衽、袖和下摆普遍饰异色襈,襈色以黑色居多,又有工艺更为复杂的主副襈和花色襈。黑、白、黄、棕等单色襦和白地黑点纹、白地绿菱格纹、黄地褐点纹、桔黄地黑点纹等各色花襦并存。

肥筩裤,裤管肥大,裤脚多束口,加黑襈。瘦腿裤,裤管窄小,多散口。高句丽壁画所绘角觝手则穿着形制短小裤长不到膝盖的犊鼻裈。长袍有宽松版和适中版两类,多饰以帔帛、垂芾及双绶。前者多为仙道,后者是尘世官员。安岳三号墓墓主夫人所穿袿衣刻画细腻。裙多为百褶裙,素色常见,下摆多襈饰。(图三)

4.足衣。

高句丽壁画所绘足衣,主要包括便鞋、短靴、长靴、圆头履、笏头履和钉鞋六类。便鞋是鞋帮低于脚踝骨的矮靿鞋。舞踊墓主室后壁僧侣所穿黑色便鞋绘有鞋带。短靴是鞋帮在脚腕处的中靿鞋,一般为白色。长靴是鞋筒长至膝盖下方的高靿鞋,一般为黑色。上述三种鞋型鞋头上翘,俗称“翘尖鞋”。

圆头履,圆头鞋。多与袍服或长裙搭配,鞋体大部分被遮蔽,唯见圆形的鞋头。笏头履,鞋头整体呈笏板状的鞋履。五盔坟四号莲台居士头戴笼冠、身着长袍,足登黑色笏头履。

穿着钉鞋人物形象见于长川二号墓、通沟12号墓和三室墓等墓葬,描绘不甚清晰。吉林集安麻线沟墓区、禹山墓区、七星山墓区,辽宁丸都山城城址等高句丽遗迹中颇多发现,依据形制与质料不同,可分为铁钉鞋和铜制鎏金钉鞋两大类。(图四)

(二)高句丽壁画服饰组合分型概述

高句丽壁画所绘服饰,按照发式、首服、身衣、足衣的不同搭配方式,可以分成十型。

A型披发/顶髻+短襦+肥筩裤/瘦腿裤+便鞋/短靴[1]“/”符号代表“或者”.

如舞踊墓主室男舞者、松竹里一号墓残存人像、双楹塚后室左壁女子梳披发,穿短襦裤,足登便鞋。长川一号墓前室藻井礼佛图跪拜男子梳顶髻,穿短襦裤,足登便鞋。A型服饰组合短襦裤花色以点纹为代表,偶见单色。(图五,1—4)

B型折风/骨苏+短襦+肥筩裤/瘦腿裤+便鞋/短靴

如舞踊墓主室后壁持刀男子,头戴折风,身穿点纹短襦裤,足登短靴。舞踊墓主室后壁宴饮图中墓主人头戴骨苏,身穿黑色短襦,点纹肥筩裤,足登便鞋。B型服饰组合短襦裤花色以点纹、几何纹为代表,偶见单色。(图五,5、6)

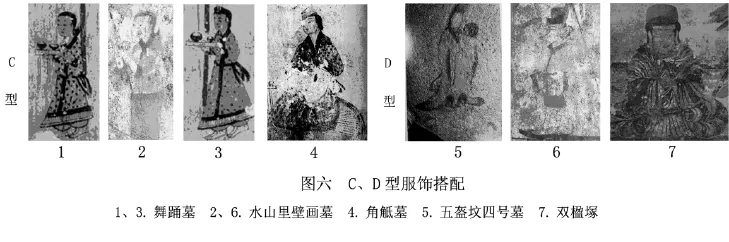

C型垂髻/盘髻/巾帼+短襦/长襦+肥筩裤/瘦腿裤/裙+便鞋/短靴

如舞踊墓主室左壁进肴女侍梳垂髻,穿长襦裙,足登短靴。水山里壁画墓墓室西壁打伞女侍梳垂髻,穿短襦裤。舞踊墓主室左壁进肴女侍梳盘髻,穿长襦裙,足登短靴。角觝墓主室后壁夫人头戴巾帼,穿点纹长襦,配白色百褶裙。(图六,1—4)

D型笼冠+袍+便鞋/圆头履/笏头履

如五盔坟四号墓莲上居士头戴笼冠,身穿兰色长袍,足登笏头履。水山里壁画墓墓室西壁上栏墓主人头戴笼冠,身穿素色右衽长袍。双楹塚后室后壁墓主人头戴笼冠,身穿红色长袍。(图六,5—7)

E型进贤冠/平巾帻+袍+便鞋/圆头履

如安岳三号墓前室南壁持幡仪卫头戴进贤冠,身穿合衽长袍,足登便鞋。德兴里壁画墓前室西壁太守,一人头戴进贤冠,一人头戴平巾帻,都身穿左衽红色长袍,足登圆头履。水山里壁画墓东壁站立男子头戴平巾帻,身穿右衽长袍。(图七,1—4)

F型平巾帻+短襦+肥筩裤+便鞋

如安岳三号墓西侧室门口帐下督头戴平巾帻,身穿短襦裤,足登便鞋。德兴里壁画墓中间通路西壁出行图中步吏头戴平巾帻,上穿黄色短襦,下着普通肥筩裤,足登便鞋。此型衣裤多为单色。(图七,5、6)

G型撷子髻/鬟髻/双髻/不聊生髻+袍/短襦+裙+圆头履

如安岳三号西侧室南壁女主人梳双环撷子髻,穿绛紫地云纹锦袿衣,下配镶有两道褐色襈的白地云纹裙。安岳三号墓西侧室侍女梳鬟髻,上穿红色短襦,下着白色长裙。龛神塚前室左侧女子梳双髻,穿竖条纹长袍。药水里壁画墓后室北壁夫妇图中女子梳不聊生髻。(图八,1—4)

H型髡发/顶髻+短襦+肥筩裤/瘦腿裤/裙+便鞋/短靴

如德兴里壁画墓中间通道东壁女子髡发,上穿左衽短襦,下着条纹长裙。德兴里壁画墓中间通道东壁牵牛人髡发,身着短襦裤,足登短靴。德兴里壁画墓后室东壁车旁侍女梳顶髻,穿短襦裙,着短靴。此型衣裤多为单色。(图八,5—8)

I型风帽/圆顶翘脚帽/尖顶帽+短襦+肥筩裤/瘦腿裤+便鞋/短靴

如舞踊墓右耳室右壁叩拜人头戴风帽,身穿短襦裤。德兴里壁画墓后室西壁射戏图中注记人头戴圆顶翘脚帽,上穿褐色短襦,下着黄色普通肥筩裤,足登短靴。安岳三号墓前室南壁吹长角乐人头戴尖顶帽,身着短襦裤,足登便鞋。(图九,1—3)

J型鞍状双髻/云髻/花钗大髻+短襦+裙

如水山里壁画墓墓室西壁女子梳鞍状双髻,上穿右衽短襦,下着百褶裙。双楹塚墓道东壁女子梳云髻,上穿右衽短襦,下着百褶裙。双楹塚后室后壁榻上女子梳花钗大髻,穿红色竖条纹短襦裙。(图九,4—6)

二、高句丽壁画服饰的族属差异

服饰的样式与图案往往具有鲜明的民族性。不同民族服饰在衣料、裁剪、颜色、花纹、搭配等各方面往往体现不同风格。服饰的民族性是在某种特定的历史条件下,地理环境、历史观念和深层文化内涵三者共同作用的结果。服饰的民族特色在古代服饰中表现尤为突出,被视为最具标识性的民族文化符号之一。

上述十型高句丽服饰搭配中,A、B、C三型,男子所戴“折风”和“骨苏”是高句丽人特有的冠帽类型;女子所梳垂髻、盘髻与中原女子同类发型梳理方法虽然相同,但整体效果颇具地方特色。“短襦裤”和“长襦裙”两种服饰搭配与文献所记高句丽人传统服饰相吻合——男子穿筒袖衫、大口裤,女子穿裙襦。各色打底的点纹、竖点纹、菱格纹、十字纹等图案,作为衣料花色在本地区之外的其他区域并不常见。因此,A、B、C三型应是高句丽族传统服饰。其中,A型一般为男子服饰、偶见女子穿着,B型为男子服饰,C型为女子服饰。

D、E两型,笼冠配袍服,进贤冠配袍服,平巾帻配袍服是汉魏六朝时期儒士、官员、公侯、宗室成员常见的官服(礼服)装扮,有时也作为闲居常服。《晋书·职官志》载:“三品将军秩中二千石者,著武冠,平上黑帻,五时朝服,佩水苍玉,食奉、春秋赐绵绢、菜田、田驺如光禄大夫诸卿制。”[1]房玄龄等.晋书.中华书局,2000.(P467-471)规定中二千石的三品将军,戴平上黑帻,外罩漆纱笼冠,穿朝服。《宋书·舆服志》载:“郡国太守、相、内史,银章,青绶。朝服,进贤两梁冠。”[2]沈约.宋书.中华书局,2000.(P344)规定地方单位太守、内史级别的属吏,戴两梁进贤冠,穿朝服。文献记载的朝服、五时朝服即为袍服。帻,本为庶人的覆发头巾,伴随着平上帻演变为平巾帻的过程,帻的地位逐渐提高,被视为礼服,乃至正式官服,安岳三号墓中太守级别的官员,便以平巾帻搭配袍服。

F型,上身过臀短襦,下身肥筩裤,此种搭配称“袴褶”。“袴褶”本为北方游牧民族的传统服装。秦汉时期,汉人也穿裤搭配短襦,但贵族必在襦裤之外套上袍裳,只有骑者、厮徒等从事体力劳作的人为方便行动,直接将襦裤露在外面。至晋代情况有所变化,《晋书·輿服志》记“袴褶之制,未详所起,近世凡车驾亲戎,中外戒严服之。服无定色,冠黑帽,缀紫摽,摽以缯为之,长四寸,广一寸,腰有络带以代鞶。”[1]房玄龄等.晋书.中华书局,2000.(P499)又记“中朝大驾卤簿”中“黑袴褶将一人,骑校、鼗角各一人。”[1]房玄龄等.晋书.中华书局,2000.(P491)南北朝时期,“袴褶”使用更加广泛,俨然已经成为汉服的一个组成部分[3]案:笔者认为汉服是一个动态的服饰概念,不同历史时期具有不同的内涵,整体趋势是随着汉人、汉族、华夏民族这些概念的衍变而不断调试、不断丰富。。

D、E、F三型,除高句丽壁画外,魏晋南北朝时期各地壁画墓均有相似发现。如辽宁省朝阳市袁台子壁画墓前室右龛墓主人,头戴笼冠,身份袍服[4]辽宁省博物馆文物队,朝阳地区博物馆文物队,朝阳县文化馆.朝阳袁台子东晋壁画墓.文物,1984,(6).(P9-45)。江苏省丹阳市建山金家村墓墓室下栏绘有仪卫卤簿,均头戴笼冠,身穿袍服,足登笏头履(图十,1)[5]南京博物院.江苏丹阳,建山两座南朝墓葬.文物,1980,(2).(P1-17)。甘肃省酒泉市丁家闸5号墓前室西壁左侧弹琴男子头戴平巾帻,身穿袍服;右侧墓主人头戴进贤冠,身穿袍服(图十,2)[6]甘肃省文物考古研究所.酒泉十六国墓壁画.文物出版社,1989.。云南省昭通市后海子东晋霍承嗣墓东壁持幡仪卫,头戴平巾帻,身穿短襦裤(图十,3)[7]云南省文物工作队.云南省昭通后海子东晋壁画墓清理简报.文物,1963,(12).(P1-6)。大体凡是奉中原王朝为正朔,接受册封的官吏,无论汉人与否,都穿着此类服饰。

D、E、F三型属于汉服系列,或都具有汉服因素。

G型,撷子髻、双髻、鬟髻、不聊生髻均属高髻。高髻是各类借助假发,梳挽在头顶,髻式高耸的女性发式的统称。最初流行于宫廷内部,大约在东汉时期从宫掖流行至民间。《后汉书·马廖传》载长安俗谚:“城中好高髻,四方高一尺。”[1]范晔.后汉书.中华书局,2000.(P570)反映了京都地区高髻的盛行。《后汉书·明德马皇后本纪》李贤注引《东观汉记》云:“明帝马皇后美发,为四起大髻,但以发成,尚有余,绕髻三匝。”[1]范晔.后汉书.中华书局,2000.(P271)“四起大髻”是早期高髻的一种。魏晋南北朝时期,高髻在市民百姓中普及,款式丰富,名目繁多,著名的式样有灵蛇髻、飞天髻、缬子髻、盘桓髻、惊鹄髻、云髻等。

《晋书·輿服志》记郡公侯县公侯太夫人、夫人,公特进侯卿校世妇,中二千石、二千石夫人,头饰绀缯帼,以属于深衣制的皂绢、缥绢为服[2]房玄龄等.晋书.中华书局,2000.(P501)。“绀缯帼”是用来使发髻高耸,增加华贵之感的一种假髻。作为命妇朝服的深衣制衣服是上下连署的袍服。袿衣,战国时期已经是女子的盛装。汉魏时期,袿衣更趋华美,是一种上等女服。南北朝时仍旧盛行。《宋书·义恭传》记:“舞伎正冬着袿衣。”此后其制渐失[3]孙机.汉代物质文化资料图说.上海古籍出版,2008.281;周汛,高春明.中国衣冠服饰大辞典.上海辞书出版社,1996.141;高春明.中国服饰名物考.上海文化出版社,2001.527—528.。安岳三号墓西侧室西壁头梳鬟髻,身穿袍服女子的身份,根据榜题可知为小史,是一名女官。此种高髻配袍服,配襦裙的搭配方式是汉服中女子常见装扮,不单高贵命妇,普通女子亦可穿着。衣服的面料,图案花色,金银饰物搭配体现两者身份的差别。

高句丽壁画外,此型女子形象各地壁画均有相似发现。如甘肃省酒泉市丁家闸5号墓前室西壁中部女子梳不聊生髻,穿襦裙;下部女子梳双鬟髻,穿襦裙(图十,4)。新疆省吐鲁番市阿斯塔纳晋墓出土纸画所绘女子,梳单环撷子髻,穿襦裙(图十,5)[1]图转引自高春明.中国服饰名物考.(P33)。传顾恺之绘《列女图》中女子,梳高髻,穿袿衣(图十,6)[1]图转引自高春明.中国服饰名物考.(P527)。

G型和D、E、F三型一样属于汉服系列,或是具有汉服因素。D、E、F三型是男性专属服饰搭配,G型属于女性。

H型,髡发是北方游牧民族的传统发式,髡发搭配短襦裙和髡发搭配短襦裤,亦是北方游牧民族的装扮。因德兴里壁画墓的墓主人“镇”和夫人,可能是慕容鲜卑,该型组合或许属于鲜卑服系。顶髻搭配短襦裙的装扮,非汉服传统女装组合,德兴里壁画墓中此型装扮女子与髡发搭配短襦裙的女子、髡发搭配短襦裤的男子同为墓主夫人的贴身侍从,则此装扮也可能属于鲜卑服系。

I型,风帽是北方游牧民族常戴的一种暖帽,因其格外受鲜卑人喜爱,又称鲜卑帽。《旧唐书·舆服志》载:“北朝则杂以戎狄之制,爰至北齐,有长帽短靴,合袴袄子。”[2]刘昫.旧唐书.中华书局,2000.(P1327)所载长帽是风帽的别称。风帽搭配短靴,裤裆闭合的肥筩裤和短袄,是鲜卑人的传统装扮。因此,I型中风帽搭配短襦裤的装扮属于鲜卑服系。

圆顶翘脚帽搭配短襦裤,此类装扮在国内仅舞踊墓发现一例,为赶车男仆。朝鲜境内的安岳三号墓、德兴里壁画墓、药水里壁画墓、八清里壁画墓、水山里壁画墓、大安里一号墓、双楹塚均发现多例。身份复杂,有乐手、马上狩猎者、徒步狩猎者、马童、记录员、下级官吏、杂耍演员等。除高句丽壁画外,在辽宁省朝阳市袁台子壁画墓奉食图、庭院图、牛耕图、狩猎图、膳食图中都绘有此类装扮男子(图十,7)[3]辽宁省博物馆文物队,朝阳地区博物馆文物队,朝阳县文化馆.朝阳袁台子东晋壁画墓.文物,1984,(6).(P9-45)。学界一般认为该墓与辽东地区壁画墓关系密切,该墓的墓主人可能是被掠到辽西的辽东大姓[4]刘中澄.关于朝阳袁台子晋墓壁画墓的初步研究.辽海文物学刊,1987,(1):95;田立坤.袁台子壁画墓的再认识.文物,2002,(9):41—48;王宇.辽西地区慕容鲜卑及三燕时期墓葬研究.吉林大学硕士论文,2008;陈超.辽阳汉魏晋时期壁画墓研究.吉林大学。笔者基本赞同此种观点,需要补充说明的是袁台子壁画墓的壁画内容、画法虽然与辽阳地区的壁画墓相似,但人物服饰却存在明显差别。如圆顶翘脚帽与短襦裤的搭配在辽阳壁画中较为罕见。此种差异性恰恰说明该型服饰与辽阳汉族所穿服饰不同。辽西地区是慕容鲜卑繁衍生息之地,安岳三号墓和德兴里壁画墓墓主人的身份与经历都与三燕政权关系甚密,因此,该型服饰是鲜卑服系,特别是慕容鲜卑服系的可能性较大。

J型,双髻、云髻、花钗大髻等发式是汉魏六朝时中原女子流行的头发梳理样式。汉服系统中此类发式一般与上下相连的袍服搭配,或搭配襦裙,短襦多掖在裙下,偶见露在裙外。如山东省金乡县朱鲔墓画像石中女子,梳花钗大髻,穿拖地长袍(图十,8);唐阎立本《北齐校书图》中提壶侍女,梳云髻,穿短襦,配长裙(图十,9)。水山里壁画墓、双楹塚、安岳一号墓和二号墓中各发型多与短襦裙搭配,短襦长度过臀,领、衽、袖、下摆四周皆加襈,有明显的高句丽民族特色。裙子是白色或条纹相间的百褶裙。搭配方式为短襦穿在裙外,遮住裙腰。此种搭配形式在北魏时期的壁画墓中多有发现,但细节不同。如陕西省西安市南郊草场坡北朝早期墓中所绘女子,头梳十字髻,短襦有条纹装饰,腰部系带,长裙上饰三角形纹饰(图十,10)[5]陕西省文物管理委员会.西安南郊草场坡村北朝墓的发掘.考古,1959,(6).(P285-287)。

J型搭配与同时期其他地区壁画墓中所绘女子的装扮不同,有一种混搭的倾向,它可能是高句丽民族传统服饰、汉服和以鲜卑为代表的胡服多种因素的杂糅。硕士论文,2008.

综上所述,高句丽壁画所见服饰资料,可分为高句丽族传统服饰、含汉服因素的服饰、含以(慕容)鲜卑为代表的胡服因素和上述各种因素混搭的服饰四种情况。

三、中国高句丽壁画服饰的变迁

服饰不是一成不变的物品,而是动态的社会符号。政治变迁、经济发展、军事征战、民族交往、自然环境、生活习俗、审美情趣等诸多因素都会对其产生影响,使其种类、款式、颜色、质地乃至图案等发生较大变化。学界一般认为目前发现的高句丽壁画墓年代在公元四世纪中期至公元七世纪中叶。在此三百年间,中国和朝鲜两地高句丽壁画墓的墓葬形制、壁画主题、随葬品都发生一系列变化,两地高句丽壁画所绘服饰也相应呈现不同的阶段性特征。参照高句丽壁画墓分期各家观点,结合高句丽壁画所绘服饰的变化情况,本文将分布于中国和朝鲜的高句丽壁画服饰各分为四期。

中国高句丽壁画服饰分四期,第一期为公元四世纪中叶至五世纪初,第二期为五世纪初至五世纪末,第三期为五世纪末至六世纪中叶,第四期为六世纪中叶至七世纪初。

宏观来看,第一期至第三期高句丽族传统服饰A、B、C三型搭配一直是国内(主要是吉林省集安市)高句丽壁画服饰搭配的主体,即公元四世纪中叶至六世纪中叶,男子服饰为A、B两型,女子服饰为C型搭配。第一期(公元四世纪中叶至五世纪初),出现少量含有(慕容)鲜卑服饰因素的I型搭配,五世纪以后该型服饰搭配不再出现。第四期(六世纪中叶至七世纪初)青龙、白虎、朱雀、玄武渐趋成为壁画主体,世俗人物形象罕见,偶见各式仙人形象穿着含汉服因素的D型搭配。

为什么国内高句丽壁画服饰会出现上述变化?原因或可从如下三方面剖析。

1.A、B、C三型搭配与高句丽族的初步形成。

公元前37年,高句丽始祖朱蒙率众南下,在卒本川(今辽宁省桓仁县附近)建立高句丽政权。建国之初,内部存在句丽(骊)人、夫余人、秽人、貊人、汉人等多种民族成分。伴随高句丽政权的不断对外扩张,更多部族人被纳入高句丽统治之下,或是与高句丽人有着频繁的文化交流。《三国史记·高句丽本纪》记载,朱蒙统治时期,驱逐靺鞨部族,征服沸流国,讨伐荇人国,吞并北沃沮。琉璃明王时期,大败鲜卑,西伐梁貊。大武神王时期,击败夫余,吞并盖马国、句茶国。太祖大王时期,伐东沃沮、藻那部、朱那部[1]金富轼著.孙文范等校勘.三国史记.吉林文史出版社,2003.(P173-193)。《三国史记》有关高句丽早期发展历史的记载,多有夸饰之嫌。这些生活在高句丽周邻的小国和部族,虽然不一定如《三国史记》所载那样被暴力征服,他们与高句丽人的交往一定是在不同程度上客观存在。高句丽统治内部及周边地区各族人民的彼此融合,结果必然是逐渐形成了一个新的民族——高句丽人(族)。

从上述被征服古族、部族的名称不再见于史书记载,及三国以后中国正史《东夷传》不再为沃沮人和秽貊人立传的情况分析,这些东北古族融合的时间可能开始于公元三世纪中叶[2]杨军.高句丽民族与国家的形成和演变.中国社会科学出版社,2006.案:杨军认为高句丽人的形成在三世纪以后.(P154),这也就是说,高句丽族在此时期已经萌芽。

公元四世纪初至四世纪中叶,高句丽征战频繁,先是出兵南下灭了乐浪郡和带方郡。后又攻破玄菟城,杀获甚众,又遣兵袭辽东。这一系列军事活动的成果表明此时高句丽综合国力,特别是军事实力有所增强。而开展军事活动的前提条件之一,需要巩固的大后方作为保障。因此,或可推断,该时段高句丽统治中心国内城(吉林省集安市)已经初步形成了一个较为成熟的高句丽族。

民族服饰风格的形成以该民族的稳定与成熟作为前提条件。民族服饰样式与图案的定型是该民族共同语言、共同地域、共同经济生活、共同文化、共同心理素质等众多“共同性”的表征。公元四世纪中叶,国内高句丽壁画墓所绘服饰稳定风格的初步成型,即以A、B、C三型搭配为主体,是此时期高句丽民族初步形成的间接反映。

从公元3年,琉璃明王迁都至国内城。至公元427年,长寿王迁都朝鲜平壤城。长达四百余年的时间里,吉林集安国内城一直是高句丽政权的统治中心。即使是在南迁之后,此地区亦是高句丽族最大的聚居区,也是高句丽文化传统最为根深蒂固的区域。公元四世纪中叶至六世纪中叶,集安高句丽壁画墓所绘服饰风格的持续稳定是该地始终以高句丽族为主体,并且始终是高句丽政权统治核心区域的表现。

2.I型搭配与慕容鲜卑的崛起。

魏晋之际,慕容鲜卑在其首领莫护跋、慕容廆等人的治理下渐趋强大。公元四世纪前半期,先后灭掉宇文部、段部,逐步统一“东部鲜卑”。因其与高句丽都将辽东作为既定发展战略目标,视对方为称霸东北一隅的最大障碍,两者之间的征战不可避免。

早期阶段,慕容氏势力稍强,多有斩获。前燕慕容廆时期,曾率军直抵高句丽,迫使烽上王逃亡,发掘西川王墓。慕容皝时期,两次进攻高句丽,攻克丸都城,发掘美川王墓,迫使故国原王俯首称臣。公元四世纪中叶至公元五世纪初,慕容氏国力由盛转衰,特别是后燕慕容垂立国后,内乱不断,政治无力。而高句丽在小兽林王、好太王的英明领导下,大力恢复农业和手工业生产,发展教育、宗教、文化事业,国家富裕,军事力量逐渐增强。公元五世纪初,最终占领辽东。公元407年后燕灭亡,伴随着后燕政权的消失,慕容鲜卑的势力也逐渐退出东北历史舞台。

国内高句丽壁画服饰发展各阶段中,公元四世纪中叶至五世纪初,出现含(慕容)鲜卑因素的I型服饰搭配——圆顶翘脚帽配短襦裤,五世纪以后不见该服饰因素。这一现象发生的时段正好与慕容鲜卑在辽东地区的政治活动时间相吻合。身穿该种I型搭配的人,在集安高句丽壁画中,要么是属于第三等级的奴仆,要么是跪拜在地的臣服者形象,这些图像应是高句丽人渴望战胜慕容鲜卑求胜心理的体现。

3.D型搭配与南朝服饰流行风尚及高句丽中后期佛教的流传。

D型搭配是南朝士大夫的典型装扮。魏晋以来,服装日趋宽博。东晋南迁后,受宽松政治环境,魏晋玄学之风,佛教兴盛以及士族制度等诸多因素影响,宽博之风日盛。上自王公名士,下及黎庶百姓,都以宽衫大袖,褒衣博带为尚。冠帽方面,原有巾帻逐渐后部加高,体积缩小,演变为平巾帻(小冠)。其上加细纱制成的笼巾,称为笼冠。笼冠与褒衣博带的组合是南朝士大夫阶层流行的一种服饰搭配。该种风尚始于南朝,但北朝服饰亦受其影响。河南省洛阳市宁懋石室石刻贵族人物,山东省临朐县崔芬墓室西壁男主人均为此种装扮[1]黄明兰.洛阳北魏世俗石刻线画集.人民美术出版社,1987.95—105;郭建邦.北魏宁懋石室线刻画.人民美术出版社,1987;山东文物考古研究所等.山东临朐北齐崔芬壁画墓.文物,2002,(4):4—26.。公元六世纪中叶至七世纪初,集安高句丽壁画出现此种搭配,表明该地亦受到这种服饰流行风尚的浸染。

晋简文帝咸安二年(372),佛教流入高句丽。小兽林王先后修造肖门寺和伊弗兰寺,安置远来的名僧“顺道”和“阿道”[2]金富轼著.孙文范等校勘.三国史记.(P221)。从此,佛教开始在高句丽境内广为流传。考古发掘中发现多处高句丽时期的寺庙遗址和金铜佛像。如1985年在吉林省集安市彩印场建筑工地出土一件金铜佛造像[3]转引自耿铁华.高句丽儒释道“三教合一”的形成与影响.古代文明,2007,(4).(P62-74)。1938年在朝鲜平壤青岩里土城发现一座废寺,学者们认为它是金刚寺遗址[4]朝鲜社会科学院考古研究所编.李云铎译.朝鲜考古学概要.黑龙江文物出版编辑室,1983.。高句丽壁画对于佛教主题亦多有表现。如长川一号墓藻井绘有礼佛图。这些内容无不展现了高句丽人对于佛教的推崇及佛教在高句丽的兴盛。

公元六世纪中叶至七世纪初,集安高句丽壁画所绘男子,仅从服饰看,是普通凡人造型。但从画面整体来看,他站立在作为佛教象征符号的莲台之上,与之共同出现的人物都是各式神仙装扮。结合当时佛教兴盛的时代背景推测,该类男子形象可能是研习佛法,带发修行的居士化身,也可能是墓主人精神世界的自我写照,这些形象背后隐含的是一心向佛,渴望修成正果的强烈诉求。D型搭配的出现是南朝服饰流行风尚影响的结果,亦与高句丽中后期佛教的流传有关。

四、朝鲜高句丽壁画服饰的变迁

朝鲜高句丽壁画服饰分四期,第一期公元四世纪中叶至四世纪末,第二期五世纪初至五世纪前半叶,第三期五世纪后半叶至六世纪初,第四期公元六世纪初至六世纪后叶。

整体来看,第一、二期(公元四世纪中叶至五世纪前半叶),朝鲜高句丽壁画服饰以含汉服因素的服饰搭配为主体,没有出现高句丽民族传统服饰搭配。男子服饰主要是D、E、F三型,女子主要是G型。其中,第一期(公元四世纪中叶至四世纪末)含鲜卑服饰因素的服饰搭配较少,只有若干个I型搭配。但在第二期(五世纪初至五世纪前半叶)含鲜卑服饰因素的服饰明显增多,大量出现I型和H型搭配。并且,还出现了杂糅高句丽民族传统服饰、汉服、以鲜卑服为代表的胡服三种文化因素的J型搭配。

第三期(公元五世纪后半叶至六世纪初)平壤以西地区(包括南浦市及西海岸地区、载宁江下游的黄海北道银波郡及黄海南道银川郡、安岳地区)与平壤附近及以东地区(包括大同江中游的顺川市、平安南道殷山郡地区、大同江下游的黄海北道燕滩郡、遂安郡地区)服饰搭配不同。这里前者称为A区,后者为称B区。A区,男女服饰沿袭之前的模式,仍以D、E、F、G、I、J五型为主体,不同在于出现了少量A型中的披发配短襦裤、B型中的折风配短襦裤和C型中的垂髻配长襦裙形象。B区,男子服饰主要是A、B两型,女子服饰主要是C型,男女服饰均以高句丽民族传统服饰为主。

第四期(公元六世纪初至六世纪后叶)高句丽民族传统服饰成为服饰主体,鲜卑服饰因素次之,汉服文化因素几近消失。此时男子服饰主要是B、I两型,女子服饰是C型。

国内高句丽壁画服饰始终以高句丽民族服饰为主体,朝鲜高句丽壁画服饰则明显出现阶段性变化。该现象产生的原因,可以从如下三个方面解读。

1.社会变革因素分析。

军事征伐、政权更迭总是如疾风暴雨般,一蹴而就,但文化的变更是一个缓慢的、渐进的过程。被征服地区的民众,如无强制性的政令干预,往往会在很长一段时间内,延续着传统的生活方式。服饰亦是如此。朝鲜平壤周边是汉晋时期乐浪、带方二郡所在之地。从公元前108年,汉武帝征服卫满朝鲜,设汉四郡开始,至公元313年高句丽灭乐浪、带方郡,四百年间此地一直是汉人聚居地,汉文化积淀深厚。公元四世纪初期,高句丽的侵入,不可能短时间内改变当地的民族构成,也不可能马上彻底改变其传统汉文化面貌。

据西本昌弘、池内宏、洼添庆文、韩昇等学者考证乐浪、带方二郡灭亡后,郡内汉人,一部分聚居在黄海南道信川郡及周边,以青山里土城为中心。一部分汉人与避“五胡乱华”的辽东、辽西新移民,迁徙至南浦市江西地区,结成新的汉人集团[1](日)西本昌弘.楽浪?帯方二郡の興亡と漢人遺民の行方.古代文化,1989,(10):14—27;(日)窪添慶文.楽浪郡と带方郡の推移.东アジアにおける日本古代史讲座.东京:学生社,1981(第3集);(日)池内宏.楽浪郡考.滿鮮史研究.东京:吉川弘文館,1951;韩昇.日本古代的大陆移民研究.文津出版社,1995.。在黄海南道信川郡发现大量记有王、韩、孙、张等乐浪汉姓的纪年铭砖[2](日)梅原末治.楽浪·带方郡時代紀年銘塼集録.昭和七年度古蹟調查報告.朝鮮古蹟研究會,1933.。可确知年代从西晋永嘉七年(313)至东晋元兴三年(404),跨度近百年,表明相当数量汉人,没有因为二郡灭亡,选择离开。

从《三国史记》早期记载来看,高句丽对乐浪、带方的进攻重点,在于“掠人”,而不是“占地”[1]《三国史记·美川王本纪》:“十四年,侵乐浪郡,虏获男女二千余口。”金富轼著.孙文范等校勘.三国史记.(P216)。公元四世纪中叶,慕容鲜卑崛起,迫使高句丽将大量军力投入国境西部以便与之抗衡,必然无力顾及乐浪、带方。故国壤王和广开土王在位时,都将争夺辽东作为既定战略目标,对乐浪、带方的管理难免松弛。

这些因素综合到一起,说明高句丽虽然占领二郡,但在一段时间之内,并没有行之有效的控制该地,汉人集团具有一定的独立性。据此历史背景分析,该地区发现的公元四世纪中叶至五世纪前半叶以含汉服因素服饰为主的壁画墓很有可能是汉人墓。虽然当地最高统治者的身份瞬间转变,但汉人集团内部仍沿袭自己的文化传统。他们在墓葬这个完全属于个人的私密空间内,勾画曾经拥有的或是期盼获得的物质与精神生活,壁画人物所穿服饰情理之中应是本民族传统的汉服式样,而不可能是征服者高句丽人的形象。

从公元四世纪初到五世纪中叶一百五十多年来,汉文化与高句丽文化之间相互影响、相互作用,势必会在碰撞、排斥后,逐步走向融合。汉人集团对高句丽政权的态度也必然会由抵触,转为接纳。公元427年是一个重要的年份,或可将其视为转折加速期的开端——这一年长寿王将都城由集安迁至平壤。随着高句丽政权对于该地域控制的逐步加强,汉人集团的“自治”恐难继续。汉人集团逐渐瓦解后,大部分汉人会融入到高句丽社会中去,成为高句丽化的汉人。这一文化变迁反映到服饰上便是壁画服饰中开始出现身穿高句丽民族传统服饰的人物形象,这些形象背后隐含的是汉人对于政治地位、民族身份的重新认知。同时,也不应忽视那些较早进入到汉人聚居区的高句丽人,在当地强势文化——汉文化的寖浸下,可能会成为汉化的高句丽人。在其墓葬壁画中虽然身着高句丽民族传统服饰,但在其他一些方面却体现出汉文化的特点。

具体而言,A、B两区情况有所不同。A区是汉人聚居区之一,此地汉人民族主体意识强,汉文化观念浓郁。他们对高句丽文化(人)的排斥性较重,所以壁画服饰以汉服为主体,少量出现高句丽人形象。B区高山洞墓群所在中部区域为都城直辖区,一方面,此处生活的汉人,无论在政治观念还是在民族心理方面,所受到的来自于高句丽政权的影响一定会大于A区,他们会比A区的汉人更早形成对于高句丽文化(民族)的认同感,更早的完成由高句丽化的汉人向高句丽人的过度,成为新的高句丽族人。另一方面,长寿王迁都,高句丽的政治中心、社会中心南移,伴随的必然是大批高句丽人迁入,B区东岩里壁画墓所在地正好是从集安到平壤的交通线上,高句丽人迁徙过程中,可能会有一部分人居留此处。所以B区大量出现身穿高句丽民族传统服饰的人物形象。

公元六世纪至六世纪后叶,汉文化与高句丽文化经历了二百多年的融合,早已融为一体。乐浪、带方郡及后来由内地迁来的汉人的后裔们,也已经完全融入到高句丽社会中,成为了高句丽族的一份子。所以,此时人物服饰以高句丽民族传统服饰为主体,汉服因素罕见。

2.与国内高句丽壁画服饰对比。

国内高句丽壁画墓年代基本与朝鲜高句丽壁画墓相当,墓葬形制亦相似。但壁画人物所穿服饰,从墓主夫妇,到属吏、侍从,再到奴仆,都是属于A、B、C三型的高句丽民族传统服饰。前文已言及,国内吉林集安(桓仁)地区是高句丽民族的发源地,高句丽人生于此地、长于此地,聚居于此地。高句丽壁画所绘情境是墓主人,也就是高句丽贵族,生前现实生活的再现,壁画人物服饰是对现实生活中高句丽人实际穿着服饰的临摹。集安高句丽壁画墓所绘服饰的一致性,体现了本地区生活者对于本民族服饰的心理认同,它实际是民族身份的表白。

学界有一种观点,认为朝鲜大部分被称为高句丽墓葬的墓主人是汉化的高句丽人,或就是高句丽人,认为朝鲜高句丽墓葬中的汉文化因素是南迁的高句丽人受到乐浪固有的汉文化传统的影响。笔者亦肯定此种影响的存在,但是,从服饰观察,这个问题的答案还存在另一种可能。服饰具有民族性,是民族身份的标志。某一民族中的某个个体,在现实生活中,可能选择穿着本民族的服饰,也可能在文化开放的风气下穿着异族服饰。但是,在其入土为安的墓葬中,他本人及墓中所绘人物一般都穿着本民族传统服饰,该行为有落叶归根的深意。

如陕西西安北郊大明宫乡坑底寨出土的安伽墓石棺床、河南安阳近郊出土的北齐石棺床和日本Miho博物馆收藏石棺床板上所绘人物服饰风格相似,均为粟特服饰。据考安伽曾任北周同州萨保,应为安国人的后裔,属于分布在中亚阿姆河和锡尔河流域的昭武九姓胡,即汉魏时代所为的粟特[1]郑岩.魏晋南北朝壁画墓.文物出版社,2000.(P4237-4262)。以安伽为代表的这些异域人,他们生前活动在汉文化区域内,甚至接受中原政权的册封,深受汉服文化浸染,但是,他们棺椁所绘服饰都是本族的服饰。

从这一视角分析——高句丽人迁入平壤后,受到此地汉文化影响,放弃了本民族的服饰传统,甚至在他的墓葬中所绘他本人及属下的形象都不穿高句丽民族服饰——此种假设未免不合情理。乐浪汉文化对侵入的高句丽文化理应有所影响,但是此种影响的强度能否撼动南下平壤的高句丽人的固有观念,使其在墓葬中改变集安业已形成的壁画服饰传统,有待商榷。

3.参考墓主人身份明确的墓葬。

安岳三号墓与德兴里壁画墓是年代和墓主人身份较为明确的两座墓葬。

安岳三号墓墓主人“冬寿”,生前是前燕慕容皝的司马,后来投降慕容仁,慕容仁兵败后,他率族于咸康二年(336)投奔高句丽,永和十三年(357)卒于此地。冬寿墓铭文所用年号“永和”为东晋穆帝的年号,榜题所录“使持节都督诸军事平东将军护抚夷校尉乐浪□昌黎玄菟带方太守都乡□”、记室、省事、门下拜等官职与晋制相合[1]洪晴玉.关于冬寿墓的发现和研究.考古,1959,(1).(P35)。“冬寿”不是高句丽人,被环境所迫居于高句丽政权的统治区内,墓葬所用纪年及榜题官职,都表现出对东晋政权的归化之心。墓葬壁画所绘服饰亦以D、E、F、G四型含汉服因素的服饰为主,没有出现任何高句丽民族传统服饰。

德兴里壁画墓墓主人“镇”,有着与冬寿相似的经历,生前可能是后燕的官吏,由于政治原因,流亡到高句丽,得到高句丽政权的安置[2]康捷.朝鲜德兴里壁画墓及其相关问题.博物馆研究,1986,(1).(P70-77)。墓葬所用年号为“永乐”是高句丽广开土王使用的年号。他所担任的官职除“建威将军左将军龙骧将军辽东太守使持节东夷校尉幽州刺史”等一系晋制官职外,还有高句丽的官职“国小大兄”,此两点表明“镇”承认高句丽政权的正统性,并接受了高句丽政权的册封。可是,即便如此,在镇的墓葬中仍旧没有出现高句丽民族传统服饰。其墓葬壁画服饰与安岳三号墓一样以D、E、F、G四型含汉服因素的服饰为主。与安岳三号墓的细微不同在于含鲜卑服饰文化因素的I型和H型增多。有的学者根据德兴里壁画墓铭文中“镇”前有两个字的空格,曾推断他复姓“慕容”,是慕容鲜卑人。若果真如此,I型和H型的出现实属正常。

除“冬寿”与“镇”外,史载与三燕有所瓜葛,逃亡到高句丽的人还有崔毖、冯弘。公元319年,东部校尉崔毖唆使高句丽、段部、宇文部联合进攻慕容部,计划失败后,崔毖逃往高句丽[3]金富轼著.孙文范等校勘.三国史记.(P216-217)。公元436年,北魏灭北燕,其主冯弘率残部逃入高句丽[3]金富轼著.孙文范等校勘.三国史记.(P226-227)。实际上,伴随着权力争夺的白热化,在前燕、后燕、北燕三个政权交替之间,从三燕入高句丽寻求政治避难的汉人和慕容鲜卑人亦应不占少数。公元五世纪初至五世纪前半叶,朝鲜高句丽壁画服饰中鲜卑服饰文化因素的增加可能与上述历史背景有关。

安岳三号墓与德兴里壁画墓作为公元四世纪中叶至五世纪前半叶这一时段中最具代表性的两座墓葬。若以它们作为参照对象,那些与其年代相仿,壁画服饰风格相类的墓葬,其墓葬主人可能都是与冬寿、镇有着相似背景经历的汉化(慕容)鲜卑人,而非高句丽人。

综上所述,中国高句丽壁画所绘服饰始终以高句丽族传统服饰为主体,朝鲜高句丽壁画所绘服饰则经历了由含汉服(鲜卑服)因素的服饰为主体,到各种服饰因素混杂,再到高句丽族传统服饰占主导地位的演变过程。两地服饰差异及服饰类型演变是两地区墓主人族属不同及其政治观念与民族观念随客观环境变化而不断转变的体现。这些壁画墓的墓主人是上不及君王,下不达百姓的权贵阶层。在古代等级社会中,该阶层是文化的引领者,也是文化转变的先行者。他们的政治倾向、审美意趣、生活习惯往往会影响,甚至左右整个社会的价值观。两地高句丽壁画服饰所展现的种种演化及其社会内涵,不仅是权贵阶层特有的心路历程,也是整个高句丽社会文化变迁的折射。

(责编:高生记)

郑春颖(1974—),女,辽宁沈阳人,长春师范大学东北亚历史文化研究所教授,历史学博士,研究方向为古代东北亚历史与考古研究。刘玉寒(1984—),女,吉林长春人,长春师范大学历史文化学院硕士研究生,研究方向为历史文献学。

本文是国家社科基金项目“汉唐时期东北古代民族服饰研究”(项目号14BZS059)和吉林省社科基金项目“正史《高句丽传》的考古学考察”(项目号2012B289)的阶段性成果。