新型城镇化背景下生态交通规划方法研究

王建蓉

摘要:针对城市高峰时段的交通拥堵、交通环境问题,在新型城镇化背景下,遵循“集约、节能、生态”的理念,提出“交通与土地互动发展、TOD+短出行发展模式和生态道路系统”的低碳生态综合交通规划策略,以满足“资源节约,环境友好”的规划目标,达到以最小的资源投入、最低的环境破坏,满足日益增长的交通需求的可持续发展要求。以惠州潼湖生态智慧区综合交通规划为例,说明生态交通规划方法实施的可行性。

关键词:新型城镇化;生态交通;交通与土地互动发展;生态道路系统

中图分类号:S772:U491

文献标识码:A

文章编号:1001-005x(2015)04-0147-05

随着我国经济的快速增长,我国小汽车规模大幅度增长,截止2014年底,汽车保有量已达1.54亿辆,31个城市的汽车数量超过100万辆。城市机动化水平不断的提高带来了交通拥堵、资源短缺、环境污染等多重问题,与新型城镇化“以人为本,全面、协调、和谐和可持续发展”目标相背而驰。

城市交通发展是新型城镇化进程中的重要部分。城镇化过程中,城市需要集聚大量不同类别的资源,为保证城市的正常且持续运转,高效的城市交通系统是必然前提。因此,为了使城市交通更好地适应新型城镇化的发展要求,对新型城镇化战略下城市交通问题的研究显得十分必要。

国内外很多学者已从不同角度对综合交通的上述问题进行了研究。自20世纪80年代美国PeterCalthorp提出TOD (Transit-Oriented Development,以公共交通为主导)的发展战略后,TOD的发展模式逐渐成为解决交通拥堵和交通环境污染问题的研究热点和主要研究方向;美国政府要求规划机构在交通规划过程中将环境友好型的综合交通系统作为必须考虑的八大因素之一;江玉林等研究指出以当前小汽车发展的速度,至2020年城市道路交通能耗量将占整个交通行业能耗总量的46%;王京元等在城市可持续发展的前提下,提出了生态交通的理念和标准,并讨论了生态交通的实施措施。张浩若对新型城镇化战略下中国交通存在的问题及解决措施进行了总体阐述。赵小汎等以优化交通与土地利用之间关系为基础,提出了低碳型城市土地利用交通规划策略。基于此,针对新型城镇化背景下城市交通存在的道路拥堵、资源短缺和环境污染等问题,本文提出“生态交通”的发展理念,“交通与土地互动发展、TOD+短出行、生态道路系统”的具体发展策略,在满足各个阶段交通需求的前提下,提高各个阶段道路的利用率,降低道路资源的浪费,提高交通环境质量,达到“资源节约,环境友好”的规划目标。

1 新型城镇化背景下的交通问题

新型城镇化提倡以人为本,坚持全面、协调、可持续发展的原则,推动城市现代化、集群化和生态化。区别于传统城镇化,新型城镇化明显的特征即为集约高效、环境友好和功能完善。

在城市交通发展中存在许多问题,严重制约新型城镇化的发展速度。具体主要表现在以下几个方面。

(1)私家车在城市居民出行分担率不断增长。

私家车数量迅速增长,导致城市交通系统的能源消耗越来越多,由此产生的交通污染也随之增长。《交通运输系统节能减排方向与途径研究》预计到2020年,在乐观情景下,交通碳排放量贡献率将提高至18%~20%,交通环境问题尤为突出。新型城镇化战略要求把城市发展与生态发展相结合,走环境友好的城镇化道路。环境友好的具体要求就是强调减少污染排放和集约高效、节能降耗。而私人汽车出行分担率不断增长与新型城镇化的要求严重不符。

(2)交通规划与土地利用不协调。

新型城镇化战略要求城市功能完善,各个功能系统协调发展。但按照传统的方式,在城市规划过程,交通与土地间的协调规划不够,导致交通与土地利用未能协调发展,出现先规划城市,后治理交通,再重新规划的恶性循环。交通拥堵与道路资源浪费并存。

随着城市空间不断扩大,居民人均出行距离不断增加,同时人流和车流的迅速集中,使整个城市存在部分路段道路交通拥堵现象严重。同时,存在规划初期的部分道路路段,车流量较小,道路资源浪费现象严重。与新型城镇化“资源集约,环境友好”的理念不相符。

2 生态交通系统

2.1 生态交通的提出

“生态宜居、和谐发展”是新型城镇化的城市发展目标,生态交通系统是实现城市生态宜居的必要路径。生态交通即为按照生态城市要求,将交通、城市和环境融為一体并与之协调发展.在城市交通规划与建设中满足生态约束和交通需求,将环境污染和资源消耗最小化,形成与城市、环境协调发展的生态型交通系统。

2.2 生态交通的衡量标准

生态交通本质是把交通发展建立在生态条件约束的基础之上,在保证自然环境可持续发展的前提下发展交通,从而实现交通发展与生态环境保护的“双赢”,达到“通达、有序”、“安全、舒适”、“低能耗、低污染”三个方面的完整统一。生态合理的交通应是能促进城市发展、满足交通需求和美化城市环境。其衡量标准是:

(1)低机动需求。交通与城市用地布局协调互动发展,尽可能达到职住平衡,降低长距离出行需求,进而降低机动车出行需求,减小整个交通系统的压力。

(2)合理出行结构。在职住平衡的基础上,合理规划交通出行结构,大力发展公共交通和慢行交通,“TOD+短出行”的模式下降低机动车出行比例,营造生态宜居的城市交通环境。

(3)有效资源供给。在城市建设的不同阶段,预测不同的交通需求,对交通资源的供给进行相应调整,避免不同建设阶段同时出现资源浪费和道路拥堵的情况发生。

3 生态综合交通规划研究

城市综合交通规划应适应新型城镇化”集约、绿色和低碳”的发展进程,本文针对新型城镇化进程中交通面临的交通拥堵、交通资源的浪费及交通环境质量差等问题,规划生态型城市综合交通系统,以惠州潼湖生态智慧区综合交通规划为例,从“交通与土地利用互动发展、TOD+短出行和生态道路系统”几个方面,提出生态综合交通规划思路。

3.1 交通与土地互动发展

土地利用规划决定了城市居住和就业岗位的布局,进而会影响居民交通出行距离、出行频率和出行方式的选择。反之,交通规划从公共交通的合理选择和投资、非机动空间的预留和非机动车的配合以及停车价格杠杆等方面可以支持和引导城市土地开发利用。因此,交通与土地的互动发展是生态交通目标实现的必要前提。

合理的城市空间布局,职住平衡的布局模式,可降低居民长距离出行现象,进而降低机动出行的需求,环境污染也会随之降低。以惠州潼湖智慧区为例,在城市总体规划中,结合道路网布局优化调整土地利用的布局方案,在各大组团内部尽可能达到职住平衡。根据惠州潼湖智慧区总规用地布局和人口分布预测就业岗位分布和人口分布情况,惠州潼湖生态智慧区岗位和人口密度分布图如图1所示。

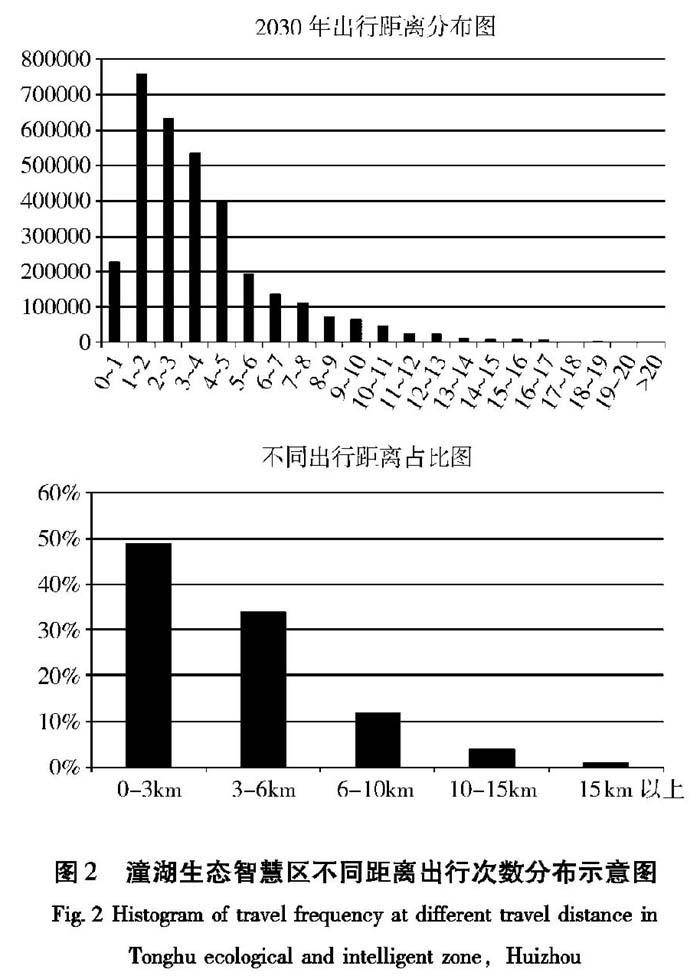

由图1可见,用地布局在各个组团内部,就业岗位分布和人口分布相对应。中心组团岗位分布相对集中,岗位密度较大,预测交通吸引量较大,交通通道压力相对较大。其余大组团内部的居住人口数基本能满足就业岗位数的需求,在组团内部基本实现职住平衡,降低组团间的交通需求。 潼湖生態智慧区不同距离出行次数分布结果如图2所示,该结果显示,该智慧区长距离交通出行的比例较低,短距离出行较高,3km以内的交通出行占出行总量的49%,1~2km的出行次数最大。

由上述预测结果可见,交通与土地利用的协调发展可促进组团内职住平衡,居民短距离出行比例偏大,长距离出行距离偏小的结果验证了职住平衡能大大降低居民长距离出行的需求。短距离出行比例大、长距离出行比例少,会引导慢行出行比例升高、机动出行比例降低,符合绿色交通出行结构,降低交通环境污染。

3.2 TOD+短出行

结合潼湖生态智慧区土地开发条件及生态限制要求,改变传统交通发展模式,采用基于“土地利用一交通”互动协同关系的交通发展模式,“TOD”是交通与土地协同开发的最直接体现,而“短出行”则是对各个TOD片区进行组织和协调的重要原则,它们作为土地与交通协同的两大基本策略,相互支撑,相互促进,共同满足不同功能片区的开发引导与主导交通出行需求,打造现代城市生态组团交通发展模式。

TOD倡导公交优先的多元化交通发展策略,通过轨道交通和快速公交满足组团间长距离的交通需求,以公共交通站点为中心轴线式发展;在各个组团内部通过社区公交和慢行的方式,即采用短出行模式,满足居民出行需求。通过这种引导方式,引导居民采用公共交通和慢行的方式出行,真正实现绿色低碳出行。TOD和短出行的发展模式如图3所示。

3.3 生态道路系统

生态道路系统,即为交通资源利用和交通运行效率最大化、交通污染最低化、交通环境最优化的道路系统。本文主要从道路等级、道路断面设计等方面人手,探讨生态道路系统的发展模式。

3.3.1道路等级

在城市综合交通规划中,存在部分区域或组团之间需要城市快捷交通通道,但引入快速路在规划近期会造成道路资源浪费的实际问题,因此将生态道路等级中引入“快捷路”的概念,以达到实现城市快捷交通功能的同时,避免道路资源的浪费。

快捷路,又称准快速路,作为快速路的补充,与快速路共同构成城市快捷交通系统,是城市快捷交通系统的主体。主要有“延伸、补充、联络、过渡”的功能特点。延伸,即为快速路在中心区的延伸;补充,即快速路覆盖范围的补充;联络,即快速路之间的联系;过渡,即远期根据交通需求改造为快速路。

3.3.2 道路断面

(1)窄机动车道发展。

规划小尺度街坊,构建高密度、窄路面的道路系统,有利于发展慢行交通和优化交通环境,构建公共交通及慢行优先的城市,营造低碳生态的道路系统。不同版本城市道路工程设计规范的机动车道宽度对比,见表1。

由表1可见,窄机动车道已成为一种发展趋势。相关研究证明,窄机动车道已不是影响车速的主要因素,且可以利用窄车道优化道路横断面(如通过压缩机动车道,增设公交专用道、改善慢行环境等),提高道路资源利用率,满足资源集约的发展目标;另一方面,窄机动车道可以减少机动车车辆危险超车,提高机动车运行的安全性;基于此,本文提出生态型道路车道宽度应采用建议值,见表2。

(2)分期规划。

传统综合交通规划只是研究各个规划阶段期末城市交通系统的合理性,而对于从现状到规划期末城市的发展路径考虑相对欠缺,表现在道路断面规划中尤其明显,这种关注结果忽视过程的规划,很容易造成城市交通从“现状”到“远期”的发展过程中出现部分道路断面存在拥堵,而部分道路断面资源浪费的现象。因此,本文提出道路断面分期规划,以提高道路资源的利用率,缓解交通拥堵。生态道路系统应该研究各个发展阶段的动态发展过程,为各种主要的发展状态提供尽可能合理的道路断面,以使道路系统的规划适应城市不同的发展速度和不同发展阶段的交通需求,达到各发展阶段道路资源的高效利用。

生态道路系统在对每一阶段人口用地规模和布局结构的交通预测分析的基础上,将不同阶段的不同时期,道路资源的供给与人口规模、土地利用相对应,规划初期不被充分利用的道路交通资源利用到绿化和改善交通环境,在交通需求增长到一定程度,再将预留的道路资源利用。遵循“生态”的规划理念,对于远期n车道的道路断面,在近期某一交通发展阶段,n-1车道或者更少的道路断面即可满足该阶段交通需求时,预留车道设置为绿化道,以降低交通污染,提高交通环境质量,各个发展阶段做到“资源利用和环境优化最大化,”达到“资源节约,环境友好”的规划目标。

4 结束语

本文针对新型城镇化背景下存在的“私家车比例不断增长、交通与土地利用未协调发展、交通拥堵与交通资源浪费并存”问题,提出“交通与土地互动发展、TOD+短出行发展模式和生态道路系统”的规划方法。通过实例结果证明,本文生态交通规划方法能降低组团间长距离出行需求,引导组团间轨道交通和快速公交出行,组团内部社区公交和慢行出行,降低机动出行,提高道路资源利用率,最终达到生态交通“资源节约,环境友好”的发展目标。本次研究不足之处并未对交通环境的改善进行定量分析,该情形有待于进一步研究。