企业产权结构的演进及对绩效的影响

单虹,龚光明

企业产权结构的演进及对绩效的影响

单虹,龚光明

文章通过理论分析及实证研究表明,产权结构的分布状况与公司绩效之间存在非常显著的相关关系。有效的产权结构既不是产权越集中越好,也不是制衡力量越强越好,而是有一个度的存在,大股东之间应当形成相互制衡的有效产权结构。分析和研究结果为如何确定我国上市公司的最优产权结构和如何提高公司绩效提供了一定的参考。控股股东获取高于股权的控制权是一种自然的资本价格补偿,是与经济学既有的规律相吻合。

产权结构;产权集中;产权制衡;公司绩效

一、引言

企业是以盈利为目的的经济组织,因而在一系列关于企业产权的研究中总是会关联地探讨其对绩效的影响。虽然相对于一个比较稳定的产权结构来说,企业绩效可能更多地会受到市场条件的变化和行业周期的影响,并且事实上产权结构的安排通常也是用来实现诸如股东民主、组织凝聚力以及解决权利和正义的问题等非绩效目标。但是产权领域的研究人员仍毫无例外地从不同角度表现了其对产权与绩效之间难以捉摸的关系的兴趣,并且迫切地希望能将这些理论用于企业的产权调整与改革。其中,最早是Berle和Means于1932年提出所有权与经营权分离的理论观点,并指出股权集中程度与公司业绩之间呈正线性相关关系[1](P255-286)。其后,相关的研究不断跟进,特别是从La Porta et al.(1999)[2]以来,公司治理研究的重点从股权分散型公司中管理层与所有者之间的矛盾转向了股权集中型公司中控股股东与中小股东的矛盾,股权(产权)结构成为公司治理研究中的核心问题。相关研究认为,大股东会凭借其控制权地位侵害小股东的利益,即所谓“掏空”行为;如果存在多个大股东相互制衡的现象,则有助于抑制这种“掏空”行为,保护中小股东的利益(Gomes和Novaes,2005)[3]。但是,大股东控股果真会损害公司的利益?制衡式的股权结构真能利于公司绩效?大股东与制衡股东之间的持股比例应该如何分配较好?笔者试图从理论和实证的角度来回答这些问题。

二、企业产权结构的演进

(一)产权结构与企业的关系

产权概念是随着人类社会经济的发展而逐步确立并完善的,是私有经济的产物。产权可以认为是财产(资产)和权利的组合,这构成了现代市场经济的基础。企业因集中了各种财产资源而成为一个产权结合体。对于企业而言,财产是生产力,对财产的权利是生产关系。在财产资源一定的前提下,企业财产权利结构的安排与调整能激励或约束企业财产发挥作用。因此,在企业发展的历史长河中,产权结构不断发展以适应企业的需要。

作为社会基本经济单位的组织形式,企业是生产力发展到一定水平的成果,是商品生产与商品交换的产物。传统的企业多属于劳动密集型,以业主制和合伙制企业为主,这两种企业的共同点就是由个人或有限人数的自然人出资兴办,资金来源有限,企业的所有权与经营权合一,因而企业的产权结构也很简单。业主制和合伙制企业经营风险大而且无法发展壮大企业规模,企业寿命一般较短。在充满市场竞争的今天,要超越以往企业之间的产品和市场竞争,获取竞争优势,企业就必须赋予一些新的特征。拥有先进技术、实现现代化的科学管理、适应社会需要的运营模式以及具有较大的规模、实力和成长能力的现代企业应运而生。现代企业主要形式是有限责任公司和股份有限公司,运用股份制聚集资本,由多元投资主体组成,而不再是单一投资主体,企业所有权与经营权发生分离,产权结构逐渐复杂。关于企业产权结构的研究与分析一直成为现代企业理论研究的关注点。

现代公司制企业具有产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学等特点。其中清晰明确的产权制度是现代企业制度的核心,是其他一系列制度关系的前提和基础,也是研究现代企业理论的起点。同时,现代企业的所有权与经营权相分离,公司内部形成多重委托-代理关系,在这种情况下如何保持公司高效运营和处理各种利益冲突一直成为研究的热点。目前的理论和实证分析表明,企业产权结构的安排和配置与公司内部运营和治理之间有着紧密的相关性,从而对经营绩效具有重要的影响。

(二)高度分散产权结构对企业的影响

产权高度分散的企业实质上是一个完全竞争市场,股东们是价格接受者。现代企业独有的盈利特性吸引了这些资源的所有者出于逐利的目的加入到企业中来,出让资源的使用权,成为企业的所有者,并以出资额对企业拥有相应份额的产权。为说明不同的产权结构对股东资本定价的影响,可以借鉴供给需求函数来进行分析。为简单起见,假设企业对资本金的需求代表整个市场需求,其函数是D(P),市场上存在n个主体能提供,他们具有相同的供给函数S(P),当整个资本市场处于均衡时,有:

由(2)式可得,当→+∞时,即当企业资本提供者数目较多时,所有权是分散的,这是一个完全竞争的市场,任何一个独立的所有者或者股东对价格的影响力都很小,故而大家只能接受同样的价格。公司股权高度分散曾被认为是一种较好的股权结构,各个股东对企业所占股份都是有限的,对企业的决策和控制影响甚微,控制权自然旁落在管理层手上。早在1776年,亚当·斯密就在《国富论》中指出“小股东对于公司的经营业务往往一无所知,他们只是心满意足地接受每年或每半年公司分配给他们的股利,而并不找公司管理当局的麻烦”[4](P303)。Roe则精辟地提炼了这种状态,并简要地概括为“强管理者,弱所有者”[5](P403-407)。可见股权高度分散消除了大股东对中小股东进行利益掠夺的行为,但也产生股东与管理层的代理冲突,因而有些观点认为产权在一定程度上的集中对企业是有益的。

(三)高度集中产权结构对企业的影响

产权相对集中的企业对股东而言是一个不完全竞争市场,大股东就是价格制定者。设企业对资本的需求总量是R,有n个股东按照比例a1,a2,…,an投入资本并持有相应份额的股权,价格分别是P1,P2,…,Pn,企业对资本承担的最大支出是W。对股东而言,投入资本的合理化结构就是在企业总回报有限约束下的各自效用最大化原则,可表示为:

该表达式的解为:

(4)式意味着任两股东之间的边际效用之比等于其提供资本的不同价格之比,股东持股比例越高,就会要求越多的股权回报。大股东由于对资本的垄断供应而要求获得垄断价格,同股同利原则注定了大股东的物质收益(表现形式为股东红利)必定是和其他股东相同的,掌握控制权及获取控制权收益成为一种重要的价格补偿。根据股东收益的性质特点,可以构造出股东资本定价,即股东收益函数p(x),x为持股比例。p(x)是一个递增的凸函数,持股比例x越大,则函数值p越大,大股东对企业的利益索取也越大,应当会对企业绩效产生负面影响。可见,产权高度集中是不利于企业的。Grossman and Hart(1988)认为大股东掌握控股权而对公司具有控制权,天然地有了侵害小股东利益的天性,来谋求控制权来收益[6]。

(四)产权结构制衡对企业的影响

股权高度分散和高度集中似乎都不利于企业绩效,因此股权制衡概念被引入到股权研究领域中。股权相互制衡是对企业产权高度分散和高度集中两种状态的一种中间平衡状态。多数理论研究认为大股东之间存在股权制衡能产生正面治理效应,有利于提高公司价值。

看来股权集中或制衡都并非是简单地会有利于或不利于企业绩效,大股东与制衡股东之间是一种反复较量与博弈的关系,对企业绩效的影响也将是随着两股力量较量的改变而变化。为简化分析,假设企业只有控股股东和制衡股东两个股东,分别持有的股份比例为X和1-X,定价为p(X)和p(1-X)。对于企业来说,资本总支出成本为

使总成本最小,则要满足:

(6)式的解为X=0.5,即大股东与制衡股东的持股比例相同时企业总资本成本最低,对企业绩效最有利。这个结果表明,无论是股权集中或制衡都不是越高越好,而是有一个适当的度。当制衡股东的持股比例较高时,控股股东的股权集中是有利于企业绩效的。而在控股股东的持股比例较高时,提高股权制衡度将会促进企业绩效的提高。

三、中国上市公司的实证检验

(一)研究设计

选择样本。以2007年至2013年中国A股上市公司为样本,剔除了中小创公司、金融类公司和部分数据缺失的上市公司,并经过截尾处理最终得到4861个观测值。

我们分别用Tobin’s Q①Tobin's Q计算方法为:企业市价/企业重置成本=(股权市值+净债务市值)/期末总资产,其中,非流通股权部分的市值用净资产代替计算。和资产回报率来度量企业绩效,分别用TQ和ROA作为变量符号。在任何经济体中,所有权是最根本的财产权利,而股权比例能更直接、实际地计量着所有权,所以使用其他股东(第2至第5大股东)持股比例之和与控股股东持股比例的比值来衡量企业大股东之间的产权分布状况,用ZH作为变量符号②在股权集中度和制衡度变量设置和计算中,由于数据的局限性,没有将所有关联股东持股比例合并为一个股东。。

选择控制变量。用控制变量来反映企业的不同特征对绩效的影响。以最终控制人的股权归属(Private)来确定产权性质,最终控制人为各级国有资产管理机构、各级财政部门、政府部门或国有企业的则取值为0,否则,取值为1。以企业总资产的自然对数代表资产规模(Size)来控制企业绩效的规模效应;以企业资产负债比率(Lev)来刻画企业的资本结构;以年度销售收入增长率(growth)来控制企业的成长性;以公司上市年限(Firmage)来控制企业的成熟度。

模型设计。根据上文对产权集中与制衡的关系分析,产权的分布状况与企业绩效之间并不是线性关系,而应该是倒U型的非线性关系。可以得到模型如下(PE表示企业绩效变量):

(二)回归计算结果

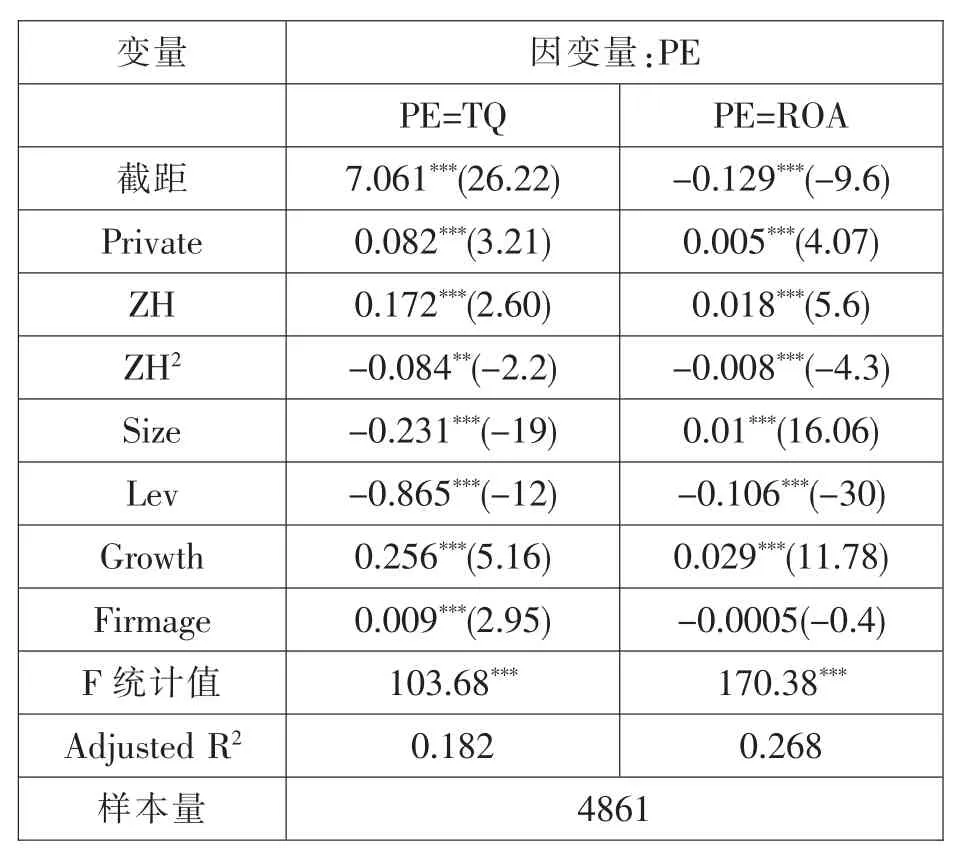

表1产权分布状况与企业绩效的回归结果

表1的回归计算结果中,反映了经济利润和证券市场投资者评价的TQ值和会计利润ROA均与ZH呈显著的倒U型非线性关系,且系数符号一致,表明关系稳定。说明随着制衡股东持股比例的提高,起初企业绩效是增加的,但达到一定数值后,再提高就不利于绩效。通过计算求出两个模型产权制衡度ZH的最优值分别为1和1.1,即最好的产权制衡度为第2至第5大股东持股比例之和应与第一大股东持股比例大致相当,实际计算结果与我们的理论分析完全一致。关于控制量变,ROA和TQ值均与变量Private呈正向显著关系,即非国有控股公司绩效显著高于国有控股公司,这与普遍认可的非国有企业效率更高的观点一致。企业规模与绩效的关系存在显著的差异,对ROA系数为正,说明企业盈利能力存在规模效应,但对Tobin’s值系数为负,说明了中国证券市场中,二级市场的投资者还是热衷于炒作小企业。

(三)产权集中的控制权分析

控股股东作为理性的经济人,本性必然是要谋求自身收益的最大化,持股越多对企业的索取就越多,而股份公司同股同权同责同利的基本原则也注定了其所有权收益必定和其他股东的收益相同,掌握控制权及获取控制权收益成为一种重要的价格补偿。大股东由于对资本的垄断供应而要求获得垄断价格,在获得相应份额的现金流权时,通过掌握控制权来满足其对于补充收益的要求。

经济学理论认为,由于企业资本所处的不同市场类型,必然导致资本定价不同,天然地注定了资本的所有权和控制权是相分离的。大股东拥有控制权,并享有由此带来的额外收益是完全符合所有权市场规律的。控股股东的持股比例越高,就会要求更高的控制权,从而加剧所有权与控制权之间的分离,其他股东的制衡能抑制控股股东的资本过高定价,降低所有权与控制权的分离程度。为此,将所有权与控制权的分离度分别与股权集中度及制衡度进行了回归计算。

表2两权分离程度与产权结构的关系①表中的SEP是企业控股股东的两权分离度(控制权-所有权),L1是第1大股东持股比例。

表2中,股权越集中两权分离度越高,制衡股东有效地削弱了这种倾向。同时,股权性质与两权分离度之间是正相关关系,说明非国有性质的控股股东更偏向于以较少的股权获取更多的控制权。

四、结语

本文的理论分析以及实证研究表明,无论是产权集中或是制衡都与公司绩效之间存在非常显著的相关关系,而且这种关系会随着控股股东与制衡股东之间的对抗力量的改变而变化。比较有效的企业产权结构,并不是产权越集中越好,也不是制衡股东的力量越强越好,而是控股股东与第2至第5大股东的持股权大致相当。股权要在高度分散与高度集中之间存在一个平衡点,在大股东之间应当形成相互制衡的高效产权结构。而控股股东获取高于股权的控制权是一种自然的资本价格补偿,因此不能一味地批评,控股股东的这种行为完全与经济学既有的规律相吻合。

[1]Berle A.,MeansG..The Modern Corporation and Private Property[M].New York:Commerce Clearing House,1932.

[2]La Porta,Rafael,Lopez-de-silanes,Florencio and Shleifer,Andrei,Corporate Ownership Around theWorld[J].The Journalof Finance,1999,54(2).

[3]Gomes,A.and W.Novaes.Sharing of Control as a Corporate Governance Mechanism[R].Working paper of U-niversity of Pennsylvania,2001.

[4]亚当·斯密著.国民财富的性质和原因研究[M].北京:商务印刷馆,1974.

[5]Roe,Mark J.强管理者,弱所有者:美国公司财务的政治根源[M].上海:上海远东出版社,1999.

[6]Grossman,S.,Hart,O..One Share-One Vote and the Market for Corporate Control[J].Journal of Financial E-conom ics,1988,(20).

[责任编辑:刘烜显]

单虹,湖南大学工商管理学院副教授,博士研究生;龚光明,湖南大学工商管理学院教授,博士生导师,博士后,湖南长沙410082

F271

A

1004-4434(2015)12-0044-04

湖南省软科学重点项目“国有企业可持续发展关键指标体系研究”的阶段性研究成果(2013ZK2087);(教育部)博士点专项科研基金项目“管理会计方法在企业生态控制系统中的集成运用研究”(20130161110045)的阶段性研究成果