风景园林设计领域的“通过设计的研究”的理论基础和实现途径

罗发金 倪琪

(福州市规划设计研究院 福建福州 350108)

设计研究始于20世纪60年代的西方,而国内对设计研究的关注比较少。在风景园林设计领域,对设计研究的关注始于最近几年。其标志性事件是2010年11月17-18日在清华大学建筑学院召开的“设计研究”清华大学-柏林工业大学联合博士论坛[1]。随后,该论坛的研究者们先后在2011年《风景园林》杂志第二期和2012年《中国园林》杂志上发表一系列文章,对风景园林领域的设计研究做了有益的探索。通过设计的研究(Research Through Design,以下简称为RTD)被认为是为设计学科提供了认识论基础的一种设计研究方法论[2]。本文将在前人的基础上,结合本专业(风景园林),进一步探讨RTD的理论基础和实现途径。

1 RTD简介

目前,针对RTD获得共识的是它一种以“设计”为手段的求知途径。它的目的是要获取具有一定普适性的设计知识,其手段是“设计过程”。设计师在完成具体的设计实践项目的同时,还要从中获取普适性的设计知识。设计师同时也是研究者。可以说RTD是一种把设计实践和设计研究相融合的途径,它把设计研究回归到了设计本身。

然而RTD的理论基础还很薄弱,RTD也没有很明确的实现途径。当然,这也许并不是坏事,设计是复杂的,因时因地因人因设计对象而异;设计是开放的,设计知识的来源多种多样,单一的方法或方式或操作进程都会限制设计知识的丰富性。也许把当前设计研究范式方法论作为各门设计学科的方法论框架是一个很好的选择,各门设计学科结合自己的特殊性丰富这个框架,形成各自有特色的方法论体系。本文试图探索风景园林设计领域的“通过设计的研究”(简称LA-RTD)的理论基础和实现途径。

2 LA-RTD的理论基础

2.1 设计知识的本质

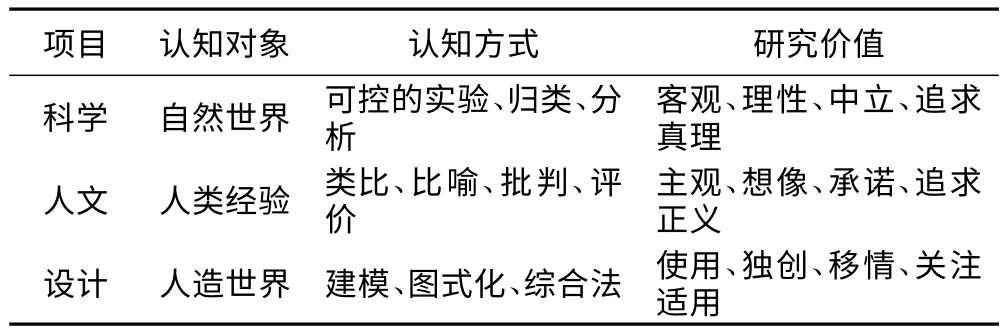

Nigel cross①曾对科学、人文和设计做过如表1所示的比较[3]。但这样的对比似乎过于简单,并且有将科学和人文割裂的嫌疑。乔治·萨顿(George Sarton)曾说:“科学不过是自然界以人为镜的反映。在某种意义上我们始终是在研究人,因为我们只能通过人的大脑才能理解自然;然而,我们同样也可以说我们一直是在研究自然,因为没有自然我们无法理解人”[4]。世界是人类认识的世界,也是经过人类改造的世界,当然也是在自然规律作用下运行的世界。世界可以说是自然界,也可以说是人工自然界。世界本身是一个整体,本没有自然、人工之分,人在认识世界的过程中发现了自己,出现了物我之分,于是才有了自然、人工之分。因此,科学、人文、设计本身不会把世界割裂为三部分,把它们认为是人的三种认识世界的方式可能更为恰当。通过这三种方式认识世界形成的成果就分别是科学知识、人文知识和设计知识。

表1 Nigel Cross对科学、人文和设计进行的对比

因此,科学、人文和设计三者首先是统一的。三者统一于人,三者的目的也就是人类共同的目标——认识世界,改造世界,创造人与自然和谐相处的人工自然界。设计、科学和人文是人的三种相互支持的能力,科学有人文的根基,人文是对科学的补充,设计将两者结合并将之外在化。同时,科学、人文和设计各有其特殊性——科学侧重于客观地描述世界,回答“是什么”和“不是什么”的问题;人文侧重于主观地感受世界,回答“应该怎样”和“不应该怎样”的问题;设计侧重于创造一种新的世界,回答“可能是什么”、“可以是什么”以及“怎么实现”的问题。设计兼具科学性和人文性。

通过对科学、人文和设计的比较,可以说设计知识是关于人们如何创造一种新的世界的知识,探索世界的可能性。其目的是为人们创造更好的生活方式,其手段是创造新的物质形式(如经济制度、社会制度、建筑、风景园林、产品等)。设计知识以科学知识和人文知识为基础,但它的核心是通过设计形成的对这个世界的认识,是对这个世界应该如何及其实现手段的认识。

既然设计知识是通过设计获得的,那么通过设计来进行设计研究也就理所当然。

2.2 设计的逻辑

设计研究的成果表明设计师采用的解决问题策略是解决方案聚焦式的,和科学家问题聚焦式的解决问题策略是不同的。设计师并不是在完全定义和理解设计问题之后,才提出解决方案的,而是在设计之初就可能提出假设性方案或是局部方案,并以此来定义和理解设计问题。设计过程并不遵循“提出问题-分析问题-解决问题”的线性过程,而是设计问题和解决方案协同进化的过程(图1)。这样的过程似乎并没有逻辑可言,但是设计也不可能是胡思乱想。Lionel March曾提出设计的逻辑是“溯因逻辑”(abduction)[5]。那么什么是溯因逻辑?

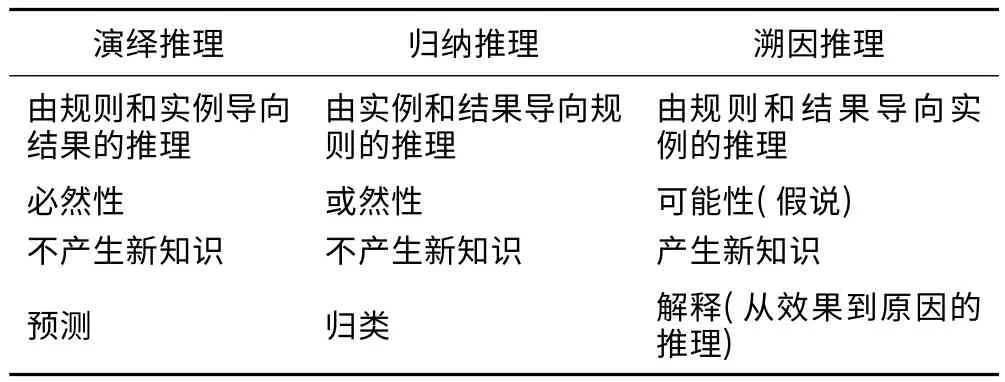

表2 演绎推理、归纳推理和溯因推理的对比

溯因逻辑最早是由美国哲学家皮尔士(Charles Sanders Peirce)提出的。他通过对三段论格式的变化,总结出了演绎、归纳和溯因三种推理形式[6](表2)。溯因推理是由规则和结果导向实例的推理,是关于可能性或假说推理,是唯一能产生新知识的推理,是从效果到原因的推理,是对效果的解释。设计探索的是世界的可能性,这个可能性的世界要达到的效果是“人们的生活方式和环境相适合”。设计需要达到效果,也需要解释其原因,设计最终呈现出来的文本可以说就是对效果的解释。因此,设计的逻辑是溯因逻辑。准确地说,设计逻辑的明显特征是溯因逻辑,演绎逻辑和归纳逻辑在设计过程中同样发挥着重要作用。

但设计对可能性的探索也需要规范来制约。规范之一是设计方案设想的新的世界中的人与环境的关系比现状世界的人与环境的关系更加和谐,即检验其能产生的效果;规范之二是建构的设计问题和提出的解决方案必须相对应;规范之三是解决方案要能够落地,这是对其可检验性的要求;规则之四是必须遵循经济原则。当然还有设计师本身对最基本的职业道德的遵守,比如对甲方的真诚服务、对环境本身的内在价值的尊重。

本文把设计逻辑这种从效果到原因的推理称为设计的实效主义。实效主义的意思是以实际效果来评判某事物的意义。对于风景园林设计来说,就是要以竣工后场地呈现出来的实际效果来评判设计的好坏。

设计的实效主义承认现象的复杂性和人类认识的有限性。设计是从现象到图纸再回到现象的过程。现象的复杂性和人类认识的有限性决定了人们不可能建立现象的完整模型,也就是说设计图纸并不能完全表现现象。因此,一个设计的好坏应该以最终呈现出来的实际效果来评判。

设计的实效主义似乎是一种悲观主义。事实上,设计的实效主义只是在描述一个事实,揭示的是设计过程的特征。设计的实效主义认为人们不能完全地认识现象,并不能因此就说不去认识现象。正相反,设计的实效主义提倡的是设计师应深入观察现象,深入到场地中去观察和体验场地正在发生着什么,去感受场地的风霜雨露,去感受人们的生命和情感状态。同时提醒设计师在进行场地调查时,应时刻提醒自身认识的局限性,做到小心翼翼,时刻提防先入为主的观念可能会对场地形成的误解。

还应注意的一点是,设计的实效主义以实际效果来评判设计的好坏,并不是说只关注设计结果和最终呈现的实际效果。正相反,设计的实效主义更加关注的是设计过程。其提倡深入到现象当中就是强调设计过程的重要性。它强调设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性。设计行为过程本身就是一种现象,设计的意义更多的体现在生动的设计行为过程的现象当中,当然也体现在最终呈现的实际效果当中,而不是在于冷冰冰的设计图纸当中。但是总会由于某些原因,设计过程、设计结果和实际效果之间并不一致。而这三者应该是一致的,只有这样设计过程、设计结果和实际效果才有意义。否则设计的好坏无从评价,设计知识也无从获得。

因此,设计知识应该来源于设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性。这也就决定了设计研究应该通过设计来进行,设计知识来源于设计,并需接受实效主义的检验。

3 LA-RTD的实现途径

3.1 关键问题及一种解决途径

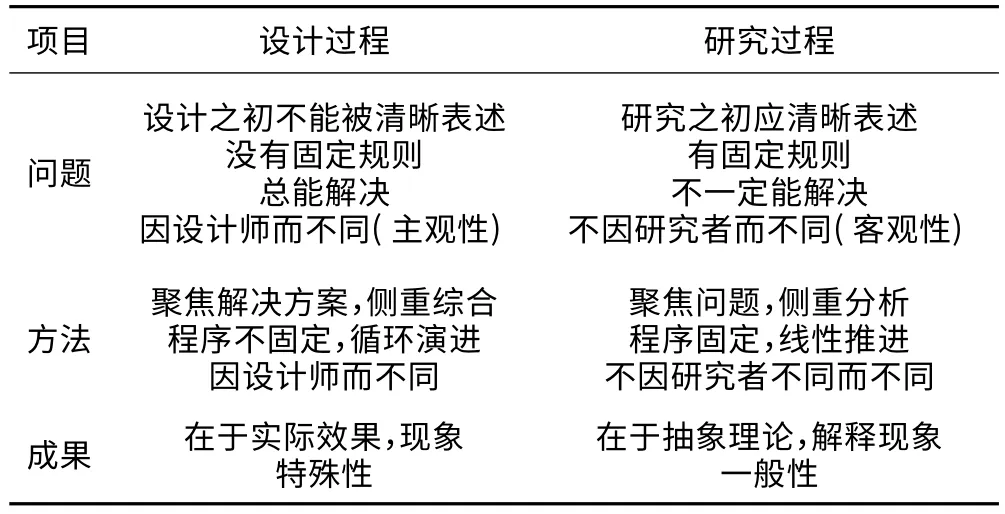

LA-RTD要解决的一个关键问题是如何将设计和研究相融合?设计和研究之间在问题、方法和成果方面都存在巨大的差别(表3)。要将设计和研究相融合,需要解决两个关键问题。其一,如何去客观描述不确定的、模糊的、带有设计师主观判断的设计过程?其二,如何评价带有设计师主观判断而获得的设计知识。

表3 设计过程和研究过程的比较

第二个问题,在前文其实已有解答。其解决方案就是前文提到的设计逻辑的实效主义。也就是说带有设计师主观判断而获得的设计知识的评判标准是设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性。

第二个问题的解决方案其实已经把第一个问题包含在内。要评判设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性,就需要对设计过程、设计结果和实际效果进行客观描述。何谓客观描述呢?在整个设计情景中(包括从设计开始到竣工后的回访),设计师充当着导演和主角的作用。设计师的主观性不可避免地会渗入到设计情景当中。所谓客观描述,就是要把设计情景如实地描述出来,包括其中的不确定性、模糊性和主观性。也就是说,设计师在主导设计的同时,要对设计情景进行记录,包括对自身行为和思维的记录。设计师既是研究者也是被研究者。这样的一个过程应该用什么方法来描述呢?也许还有更好的方法,或通过实践创造出新的方法,但笔者认为民族志②是可以借鉴的方法。当然,民族志在此的应用需要简化,在当前的设计实际情况中设计师不可能在场地长期地居住和记录。也因此,或许“民族志”这个词并不适合用来描述这里的借鉴民族志产生的LA-RTD的研究方法。但是在还没有找到合适的词之前,暂且用“民族志”一词。

民族志在此应用的目的是去客观描述设计情景,也就是要去描述设计情景当中的设计过程、设计结果和实际效果。具体如何应用,将在LA-RTD的研究过程当中阐述。

3.2 LA-RTD的两种类型

进行LA-RTD研究,首先会遇到的问题是“设计问题和研究问题之间的关系”。要通过设计来进行研究,似乎毫无疑问研究问题应该被包含在设计问题之中。问题是有没有研究问题等同于设计问题的情况呢?换句话说,也就是设计本身算不算是一种通过设计的研究。

上文提到设计知识是通过设计获得的对世界应该怎样及其实现手段的认识,设计知识来源于设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性。因此,设计本身就要求设计者也应该是研究者,需对设计过程、设计结果和实际效果进行研究,这是对设计好坏评判的要求,也是对设计知识评判的要求。

因此,设计本身应该被看成是一种研究,但这不仅仅是指为了设计的研究(即现场踏勘、访谈、资料查阅整理等),同时也是通过设计形成知识的一种研究,也就是LA-RTD的一种形式。

因此,研究问题也可以等同于设计问题。为了便于表述,下文把这两种LA-RTD的研究类型分别简称为LA-RTD-1(设计问题等同于研究问题的类型)和LA-RTD-2(研究问题包含在设计问题之中的类型)。

3.3 LA-RTD-1的研究过程

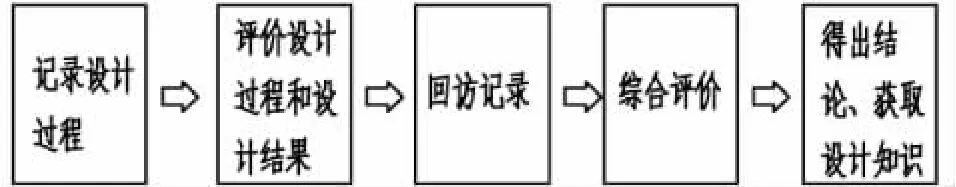

图2 LA-RTD-1的研究过程

LA-RTD-1的目的不仅是完成设计项目,同时还要获得设计知识。其研究过程如(图2)。设计师在完成设计项目的同时,需要对设计过程、设计结果和实际效果进行记录。这当中应用的方法也就是民族志方法。对设计过程的记录包括从设计师接到设计任务书开始一直到设计完成的整个设计情景。民族志在此同样也作为场地调查的方法——通过观察法 、问卷调查法和访谈法的交叉使用③,对场地环境和场地使用者的生活方式进行调查,其目的是让场地环境和场地使用者的生活方式发生关系。风景园林设计就是要改造场地环境以满足人们日常生活的需求(包括生存、安全、功能、审美和文化的需求)。民族志在此的应用就是要深入了解场地环境和场地使用者的生活方式。当然,设计师本身也作为被记录者。因此,设计过程记录的内容有场地环境、场地使用者的生活方式、设计师本身的行为和想法等。对这些内容的即时记录,还有一个目的是为了尽量避免设计师先入为主的观念或并不可靠的记忆对场地造成的误解。

对设计结果的描述就是要描述其表征的现象世界,描述场地环境和场地使用者的生活方式之间的关系。

对设计过程和设计结果进行评价,就是要评判两者的一致性。

回访记录同样是采用民族志方法对竣工后的场地呈现出来的实际效果进行描述。

综合评价就是要评判设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性。最终得出结论,获取设计知识。

3.4 LA-RTD-2的研究过程

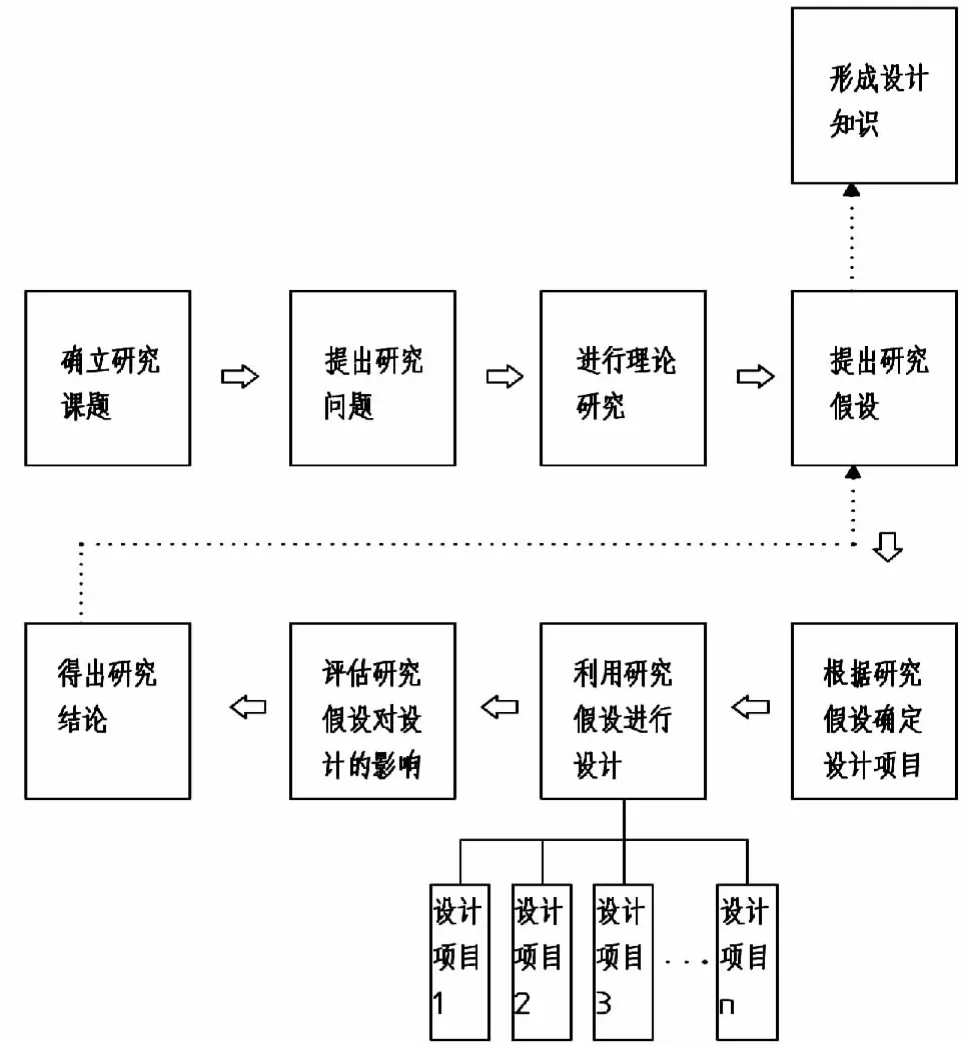

LA-RTD-2是通过设计对设计问题进行的研究,研究问题包含在设计问题之中。LA-RTD-2本质上是一种研究,它应遵循“提出问题——提出假设-验证假设-得出结论”的科学研究过程(图3)。

图3 LA-RTD-2的研究过程

LA-RTD-2从确立研究课题开始,然后提出研究问题。设计项目实践的作用是验证研究假设。因此在设计项目实践之前,应对研究问题进行理论研究,提出研究假设。LA-RTD-2要获得的是具有普适性的设计知识。但这里的普适性是有限的。设计知识的核心是关于人与环境的关系的知识,人的类型化和环境的类型化决定了设计知识不可能具有完全的普适性;设计知识是人们通过设计获得对人与环境的关系的认识,人们认识的历史局限性决定了设计知识的有限普适性。因此,提出的研究假设本身应该包含其适用范围。再根据研究假设选择设计项目,然后利用研究假设进行多个项目的设计。每个项目的设计就是一个LA-RTD-1的研究过程。LA-RTD-1是LA-RTD-2的基础,当然其民族志方法也作为LA-RTD-2的基本方法。评估研究假设对设计的影响就是要评估研究假设对每一个设计项目的影响,并评判其中设计过程、设计结果和实际效果的一致性,同时还要考虑获得该一致性的项目的个数。最后得出研究结论,反馈回研究假设,形成设计知识。

4 结语

本文探讨了LA-RTD的理论基础和实现途径。首先本文提出了LA-RTD的理论基础——设计知识的本质和设计的逻辑。通过对科学、人文和设计的比较,本文认为设计知识是人类的第三类知识范畴,是人们通过设计获得的对世界的认识。运用皮尔士哲学,对设计的溯因逻辑进行了深入分析,并提出其实效主义的特征,从而提出设计知识是来源于设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性,同时设计知识也应该用这三者的一致性进行检验。以上两方面的内容奠定了RTD的理论基础。本文提出以民族志作为描述设计过程、设计结果和实际效果的描述方法,以设计逻辑的实效主义,即设计过程、设计结果和实际效果之间的一致性作为设计知识的评判标准,以此来作为LA-RTD实现途径的前提。最后根据研究问题和设计问题之间的关系,提出LA-RTD的两种类型——LA-RTD-1(研究问题等同于设计问题的类型)和LA-RTD-2(研究问题包含在设计问题之内的类型),并利用民族志方法和设计逻辑的实效主义,分别提出两种类型的研究过程。

RTD是设计学科较前沿的议题,鉴于笔者能力有限,与其说本文是解决问题,不如说是提出问题。从前文论述中可知,民族志方法在LA-RTD中起着关键性的作用,它贯穿于整个LA-RTD过程中。可以说本文认为民族志方法是LA-RTD的基本方法。但是由于篇幅有限,本文并未详细论述民族志方法在此的应用。为什么选择民族志方法作为LA-RTD的基本方法?民族志方法在LA-RTD过程中具体如何应用?如何进行研究前的准备?如何进行问卷调查、访谈调查?如何记录?这些问题都需要在进一步研究中进行深化和详细论述。

另外,本文提出的LA-RTD的研究过程,需要花大量的时间和精力进行,对设计师或研究者的要求也较高,要实施需要各方面的积极配合。对于个体设计师而言,在设计过程中若能遵循LA-RTD的过程,也许对其设计经验、设计思想、设计手段等的总结和积累将有一定益处。因此,如何探索出一条更便于操作的LA-RTD的研究过程,也是在进一步研究中需要解决的问题。

注释:

①Nigel Cross是英国开放大学(Open University)教授,设计研究领域的知名专家。

②民族志是人类学的研究方法,它的目的是去探索人与人、人与环境之间的感知和交流[7]。

③观察法、问卷调查法和访谈法交叉使用原因之一是对设计师获得的信息进行交叉印证,加强信息的可靠性;原因之二是交叉使用也是一种简化民族志的方法,在某些情况可以节省调查时间。

图表来源

图表均为作者绘制。

其中表1根据Nigle Cross所著的《Designerly Ways of Knowing》中对于科学、人文和设计比较的内容绘制;表2根据张留华所著的《皮尔士哲学的逻辑面向》中对于演绎、归纳和溯因比较的内容绘制。

[1]朱育帆.导言[J].风景园林,2011(2):58

[2]Wolfgang Jonas.Design Research and its Meaning to the Methodological Development of the Discipline[G]//Ralf Michel. Design Research Now:Essays and Selected Projects.Berlin:Birkhauser.2006:187-203

[3]Nigle Cross.Designerly Ways of Knowing[M].London:Springer-Verlag London Limited,2006:18

[4](美)乔治·萨顿(George Sarton).科学史与新人文主义[M].陈恒六,刘兵,仲维光译.北京:华夏出版社,1989:29

[5]Lionel March.The Logic of Design.//Nigel Cross.Developments in Design Me-thodology[M].Chichester,UK:John Wiley & Sons Ltd.,1984:265-276

[6]张留华.皮尔士哲学的逻辑面向[M].上海:上海人民出版社,2012:282

[7]Marie Stender.民族志方法在公共空间设计中的应用[J].王伊倜译.建筑学报,2011(01):21-27