基于环境、功能、形体的建筑学低年级教学初探

张 玲

(青岛理工大学琴岛学院 山东青岛 266106)

1 建筑学低年级 学生建筑设计教育中存在的问题及成因分析

(1)重功能空间,忽视形体

低年级建筑设计中,学生通常结合所学的建筑理论,按照泡泡图分析、功能堆砌、流线调整的步骤从建筑平面图入手进行建筑设计。平面图修改完成后,简单地赋予一定高度形成建筑立面图,进而绘制剖面图、轴测图或透视图,最后将建筑放入场地,形成总平面。即使是从总平面图入手,也是寥寥几笔应付了事。

成因:第一,理工科学生多没有经过系统的美术训练,手绘能力弱,且低年级学生建筑设计理论结构不完善,缺乏对空间形态的想象力和对建筑形体的整体把握能力,从局部功能入手进行建筑设计显得容易掌握;第二,设计课教师无奈于学生基础欠缺,为保证课程教学的顺利完成,往往做出妥协,默许这种做法,在辅导方案过程中亦侧重于对功能流线的修改,忽略前期的总平面设计和建筑形体分析,没有给予正确的引导。

(2)重形体,忽视功能空间

一部分低年级学生会尝试从总平面设计和建筑形体分析入手,先绘制总平面图、透视或者轴测图,亦或是先制作草模,在整理出满意的总平面图和建筑外形体之后,再将功能空间嵌入。但在此阶段,多数学生不愿再次去斟酌和修改建筑形体,而选择以功能迁就已有的形体。少数配合功能空间进行的调整,也多是局部的修修补补,通常不会去做较大的改变。

成因:低年级学生初涉建筑设计,热情高涨,多青睐于大师作品,鉴赏时多陶醉于建筑的外部形体构成,关注其所带来的外观上的震撼,而不去透过表面看本质,忽略作品形成过程中的来龙去脉。这种“静止”的眼光极不可取。低年级学生在建筑设计中模仿大师异形建筑形体的现象很普遍,流于形式,忽略建筑的内涵和本质。

(3)环境观念缺失

低年级学生在建筑设计中往往注重建筑单体本身,就建筑论建筑,而并不关注建筑单体与周边环境的关系,或者仅在功能空间设计中局部考虑对周围景观环境的利用,最终的建筑显然不能融于环境。

成因:低年级学生不能正确认识何为一个好的建筑,缺乏正确的建筑观。其实建筑应植根于城市环境和自然环境中,一个优秀的建筑作品应该是某一特定区域的产物,不能移植,不能独立存在,好的建筑应是被环境限定出来的,而不应是设计师为表现自己而作的。低年级学生建筑环境观的培养是很重要的。

以上所说的“环境”是一个宽泛的概念,包含文脉的延续、历史环境的保护、自然生态环境的保护等等。对于低年级学生,对文脉和历史环境的认识是需要一定时间去积累的,因此应侧重于培养他们对自然环境的利用和保护。功能与形体,即造型与空间,对于建筑设计来说非常重要,对建筑单体来说缺一不可。建筑空间使用的合理性和建筑形体的艺术性同等重要,不可偏废。“尊重自然”和“以人为本”的设计理念是我们应有的建筑观。结合环境,地形,交通,日照,景观等自然因素,因地制宜。一方面应力求特定环境中某一建筑的唯一性,“可识别性”是形成“意象性”的基础,能使人认可和激发凝聚力;另一方面,建筑是公共产物,应遵从公众共有的审美习惯。总之,应在遵循美学规律的基础上追求创意,且应重视人的空间感受,创造一个丰富与舒适的空间。建筑设计不应是建筑师的“任性行为”,而应树立服务观念。低年级建筑设计课程是基础。

2 基于环境、功能、形体的建筑学低年级教学实践

针对以上问题,我们开展了“基于环境、功能、形体的建筑学低年级教学实践”,初步在建筑学二年级选择了部分学生进行了实验。笔者选取“咖啡厅建筑设计”中的一个案例进行教学过程说明,供大家探讨。建筑所在地段地势平坦,邻湖和绿地,视野开阔,周边无其他建筑。要求方案构思从环境切入,认真分析地段周围环境,始终围绕“尊重自然,以人为本”的设计理念展开。

(1)第一阶段:环境意象——建筑形体

引导学生树立“设计尊重自然”的观念,从自然中提取意象,使建筑真正与环境相融。

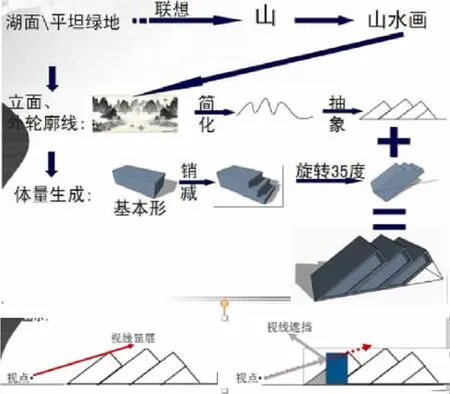

具体操作时,学生考虑周围环境优美,有绿地、湖景、远山,没有其它建筑形式,考虑以大自然的“山”做为意象,与之呼应,取之外轮廓线并抽象为建筑语言,以简单长方体做减法再旋转,形成“远山”造型,与湖水交相辉映,有中国山水画般的深远意境。建筑与自然融成一体。同时综合考虑建筑形体给人的视线带来的影响。建筑形体力求简洁且富有时代感(图1)。

(2)第二阶段:建筑内各功能空间设计

引导学生树立“建筑为他人而作”的观念,功能空间的设置应以所服务的人,即使用者为核心考虑因素,以设计者的专业技能和素养满足使用者的需求,使建筑功能空间各得其所。

图1 由环境意象和立体构成生成建筑形体(刘子朋绘)

具体操作时,将咖啡厅建筑的功能划分为两个大的功能区,即服务区和营业区。引介杨·盖尔对人在户外开发空间中三种基本活动的概括。在咖啡厅建筑中,由于各功能区使用者不同,活动类型也有所区分。服务人员在咖啡厅工作,几乎每天都到,因此对服务区的使用可认为是必要性活动。此外,服务人员熟悉咖啡厅的空间构成,并希望所使用的空间具有一定的私密性。顾客的行为活动包括咖啡厅外的散步、交谈和咖啡厅内的聚会、休闲,并非每天为之,与其心情和咖啡厅空间品质有很大相关性,因此可认为是选择性和社会性活动。顾客心理上有“看与被看”、“受到尊重”等需求。在咖啡厅建筑内,顾客所进行的活动能够给咖啡厅带来直接的经济效益。

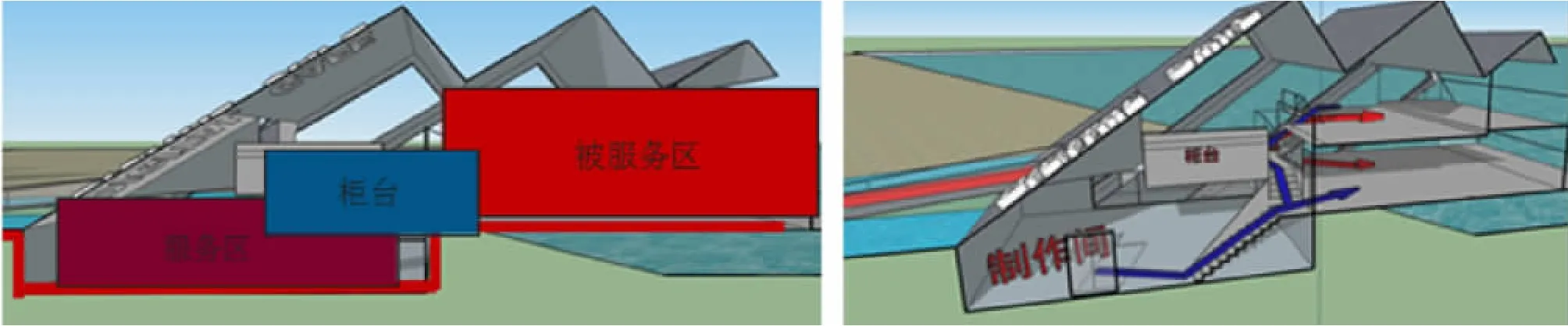

依照以上分析,学生最终以“自由剖面”的形式垂直分割空间,对两大分区进行了安排。

服务区设置为不太明显的半地下空间,有如下考虑:服务区入口隐蔽,减少大体量外露对环境的遮挡,不对建筑形体造成破坏;局部下沉拓展了空间,有利于服务区空间利用最大化;较好地分隔了服务区和营业区,有利于动静分区;低调,体现顾客至上的中心思想,提升了咖啡厅的档次。当然,这种隔离并不是绝对的,设计中将柜台设置为中间夹层,与制作间上下垂直连通,作为连接服务区与营业区的纽带(图2)。

顾客使用的营业区设置在建筑的主要立面,主入口通过一长坡引导顾客进入中间夹层(柜台),分流顾客自由进入一、二层,为顾客方便考虑上下两层都设厕所。靠湖景一侧上下两层内置大阳台,与自然环境直接进行沟通(图3)。

图2 各功能区设置示意图(刘子朋绘)

图3 建筑主入口处坡道和顾客流线示意图(刘子朋绘)

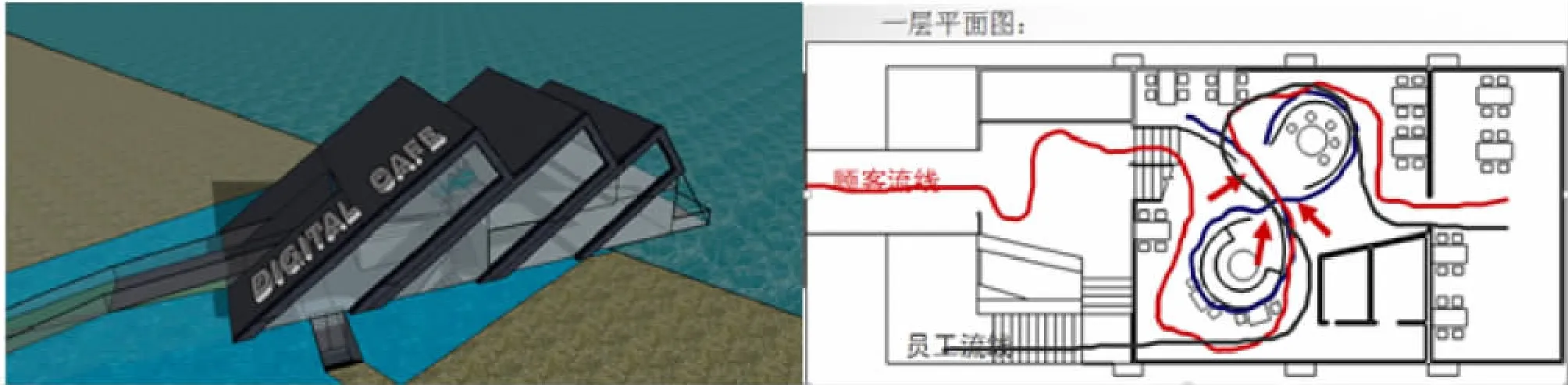

在对建筑所处的环境、建筑的形体和空间进行综合考量的基础上,还引导学生在课程设计中进行了有关建筑结构的考虑和功能空间设置细节的斟酌。此建筑设计方案中简单的体量极具时代感,结构设计采用具稳定性的斜三角支架支撑,外侧大胆悬挑于湖面。参数般的造型、新型材料的运用以及创新的结构体现了科技在现代建筑领域的普及。咖啡厅命名“DIGITAL CAFE”,顾名思义是以科技为主题,内置小型主题展厅,展品可观赏,可购买。二层有电子阅览区桌面内镶触控屏,和大坡屋顶下配置离子银屏,微抬头便能舒服的欣赏电影短片,让人一边享受咖啡的同时感受现代数字生活的节奏。

(3)第三阶段:设计后思考

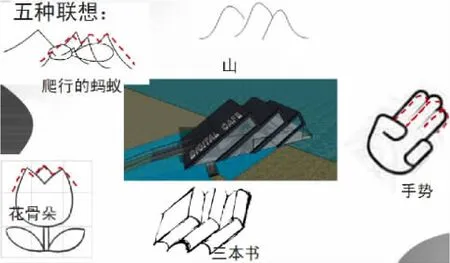

设计是无止无尽的。在教学中,我们鼓励学生在课程设计之后进行意象的联想,发散思维,将形体与环境的关系、设计理念进一步抽象出来,培养想象力和思考的习惯(图4)。

图4 建筑设计意象的五种联想示意图(刘子朋绘)

在“基于环境、功能、形体的建筑学低年级教学实践”中,由于学生的理论知识结构还不完善,对于形体、环境、空间和结构的思考或许不够成熟,有不合适的地方,但作为教师,在低年级阶段就给学生灌输“建筑设计应尊重自然”、“建筑为他人而作”等建筑设计观念是重要和必要的。

3 基于环境、功能、形体的建筑学低年级教学操作要点总结

从学生作业成果来看,“基于环境、功能、形体的建筑学低年级教学实践”较大程度地规避了本文第一部分所剖析的几种错误倾向。但按此过程进行教学,学生的调研、资料查阅、草图绘制等阶段的工作量是很大的,对于基础不一的学生,实践的推广尚待努力,但毋庸置疑,教师在其中起主导作用。笔者结合本次实践和教学体会,提出两个操作要点。

(1)教学过程优化

传统的“理论授课——查阅和收集资料——草图(一草和二草)——最终成果”的教学过程对教学阶段的表述很笼统,重视最终成果而忽略过程。学生据此并不能明确体会每一阶段的学习意图所在,抓不住重点,往往只侧重某一方面,比如重形体或重功能,而对于其他方面过于忽视,不利于学生树立正确的理性思维和建筑观。应融入环境、功能和形体相结合的教学意图,初步建议可采用“调研——环境分析、设计理念总结——建筑总平面、建筑形体设计——建筑平面设计——立面等细节处理”的教学过程表述。每个阶段以草图和阶段性成果来控制进度,结合有侧重点的资料查阅和收集。这样,课程设计的时间段就被分配得很细致,每节课都能有明确的任务,强化了学生的“环境、功能、形体”观,并能较好地避免“前松后紧”的现象。“理论授课”环节则应采用分阶段授课的方式,针对每一阶段的教学目的和设计要点,有针对性地讲解,提高“理论授课”的效率。

据观察和访谈,建筑系大部分学生的学习处于自发状态,原因就是长达数周的设计周期和对具体学习目的的茫然让他们无从下手,只能机械地以完成最终的正版图为目的。教学过程的优化无疑有利于增强其学习的积极性和效果。

(2)教学过程管理

1)教师管理

每个老师的教学特征和方法有所不同,虽然对于设计课来讲并没有量化标准,但这无疑会对教学效果和学生的学习产生一定的影响。因此,各设计课教师不应各自为战,而应服从统一安排,将必要的教学程序和方法以某种方式固定下来,比如统一讲课、评图等。

2)学生管理

摒弃传统的“一刀切”式教学。教学过程的优化有其要达到的基本目的,每一阶段教学首先应以常规的理论课后讨论、调研报告、问题提出、解决问题、阶段草图和阶段性成果、评图等教学方法来保证其基本的教学效果。但由于学生基础不同、特征各异,决不可以严格的教学进程为由来绝对地限制学生。设计课教师应发挥主观能动性,多与学生进行设计课过程和设计风格的沟通,对学生进行分类型划分,采用灵活的教学方式有针对性地教学,开放式教学,鼓励学生发挥特长,如工作模型制作、带动性学习、电脑模型制作、参与评图等等都可以作为个性教学方法应用于特定的学生。教学过程开放度的增强,有助于学生对“环境、功能、形体”进行深入的理解和思考。整个过程应始终以“调研——环境分析、设计理念总结——建筑总平面、建筑形体设计——建筑平面设计——立面等细节处理”为主线。

4 结语

建筑系各专业的特性使得学生在学习的过程中有很大难度,建筑专业从业人员应具备的社会责任感另我们不能对此掉以轻心。在教学中我们不断摸索着前行,以培养学生正确的建筑观为使命。本次局部开展的“基于环境、功能、形体的建筑学低年级教学实践”是我们所作的初步尝试,很多问题还有待在实践中进一步细化,如各阶段具体采用哪些方式;哪些教学内容是弹性的、可调整的等等。这将在以后的教学实践中进一步研究和探讨。

(感谢建筑系13-3班刘子朋同学提供咖啡厅建筑设计作业和绘制文中插图)参考文献

[1]申洁.环境·空间·建构——低年级建筑设计基础课程的教学模式探讨[J].建筑与文化,2011(9):110~111.

[2]傅娟,许吉航.从理解空间到创造空间——模型主导的低年级建筑设计教学模式初探[J].南方建筑,2013(4):78~81.

[3]傅娟,肖大威,许吉航.基于建筑学生学习规律的教学方法的探讨[J].建筑教育,2010(10):185~187.