生态足迹理论视阈下广西生态补偿的实证研究*

刘 蓓 梁嘉宸 魏 佳

国务院在2005年颁布实施了《〈中华人民共和国民族自治法〉若干规定》,该规定中明确指出,应从国家、区域和产业三个具体层面通过项目支持、财政转移支付等措施建立生态补偿机制,特别要对为生态环境保护做出贡献的民族地方给予合理的补偿。

广西壮族自治区属于我国西部地区和少数民族集中区域,自然资源较为丰富,区位优势显著,但是由于长期以来人口的快速增长、缺乏生态保护意识和环境、资源过度开发等原因,近年来广西的生态环境趋于恶化,自然灾害频繁、水土流失和石漠化问题严重、生物多样性日趋丧失、生物栖息地锐减,生态形势严峻。广西急需治理的水土流失地域大约有2.81 万平方公里;广西岩溶地区土地总面积占全区总面积的35.5%,石漠化严重程度位列全国第三;广西确定的89 种重点保护野生植物,已有42 种植物在分布范围和数量上正在呈现萎缩的趋势,部分物种濒临灭绝。此外,广西位于珠江流域的中上游地区,是珠江流域重要的生态屏障,其生态环境对于整个珠江流域,尤其是珠江下游三角洲地区影响极大,[1]具有重要的生态地位。

目前,我国生态补偿标准的研究大致可以分为五个方向,一是基于生态破坏的恢复成本确定补偿标准;二是基于生态足迹确定补偿标准;三是基于生态系统服务价值确定补偿标准;四是基于生态保护者的成本确定补偿标准;五是基于生态受益者的获利确定补偿标准等。其中,由加拿大经济学家William Rees 教授及其博士生Mathis Wackernagel 提出的生态足迹(Ecological Footprint,简称EF)模型,不仅可以确定生态补偿标准,还可以衡量判断一个国家或地区的生态承载力状况。该方法以生物生产性土地的量化指标、新颖的思路和简便的算法为基础形成了较为科学完善的理论体系,其方法本身的普适性得到了国内外学者的广泛认可和应用。[2]

本文受启发于基于生态足迹模型确定生态补偿标准的理论方法思路,对西部少数民族地区的广西壮族自治区的生态系统承载力状态进行分析,研究测算广西的生态补偿额度,并提出完善广西生态补偿机制的对策建议,以期为广西明确未来生态保护的努力方向、完善生态补偿机制、实现生态环境的可持续发展提供科学依据和经验借鉴。

一、生态足迹的理论原理

生态足迹是区域内消费的物质和能源转化成提供其所必需的各种生物生产性土地面积,并与区域内能够提供自然资源的生物生产性土地面积,即生态承载力进行差距比较,以判断该区域的发展是否处于生态安全的范围内。生态足迹与生态承载力结构的变化情况客观反映了供给结构和资源利用的转变,如果某个区域内的生态足迹大于生态承载力,称之为“生态赤字”;反之,则为“生态盈余”。生态赤字或生态盈余现象反映了一个区域内人们对自然资源的利用程度,说明了该地区的生态安全状况,也表明了该地区所面临的生态压力大小情况。在生态足迹概念中,所谓生物生产则是指生态系统中生物从外部环境吸收自然资本,并转化为新的物质和能量的过程。而生物生产性土地则包括耕地、草地、林地、化石燃料地、建筑用地、水域等6 种类型。

基于生态足迹理论的生态补偿计算过程可以分为四个步骤:第一步,计算区域内生产消费的物质和能源所转化成的各种生物生产性土地面积,即生态足迹(生态足迹需求)。第二步,计算区域内能够提供自然资源的生物生产性土地面积,即生态承载力(生态足迹供给)。第三步,将生态承载力与生态足迹相减,依据二者之间的差距比较判断区域的生态安全状况。第四步,在计算出的生态安全状态基础上,根据各类生物生产性土地的生态补偿标准,计算出该区域的生态补偿额度。

二、基于生态足迹理论的广西生态补偿探析

(一)广西生态足迹(生态足迹需求)的量化分析

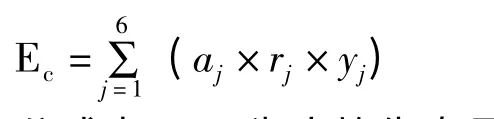

根据生态足迹理论的计算模型,生态足迹(生态足迹需求)的计算公式为:

公式中,Ef表示人均生态足迹(人均生态足迹需求),Cji表示第j 类生物生产性土地的第i 种生物品的人均消耗量;Pji表示第j 类生物生产性土地的第i 种生物品的世界平均生产能力。本研究中生物资源的世界平均生产能力采用1993年联合国粮农组织(FAO)公布的有关生物资源的世界生态生产性土地面积平均产量作为标准,而能源消费品的世界平均生产能力则以世界单位化石燃料生产土地面积的平均发热量为标准。rj表示第j 类生物生产性土地的均衡因子。通过将6 类生物生产性土地的产量面积分别与其均衡因子相乘,才能得到可比较的、统一的生产性土地面积。本文的均衡因子数据采用国际广泛运用的Wackernagel 核算出的均衡因子标准予以计算,即耕地、建筑用地为2.8,草地为0.5,林地、化石燃料地为1.1,水域为0.2。[3]

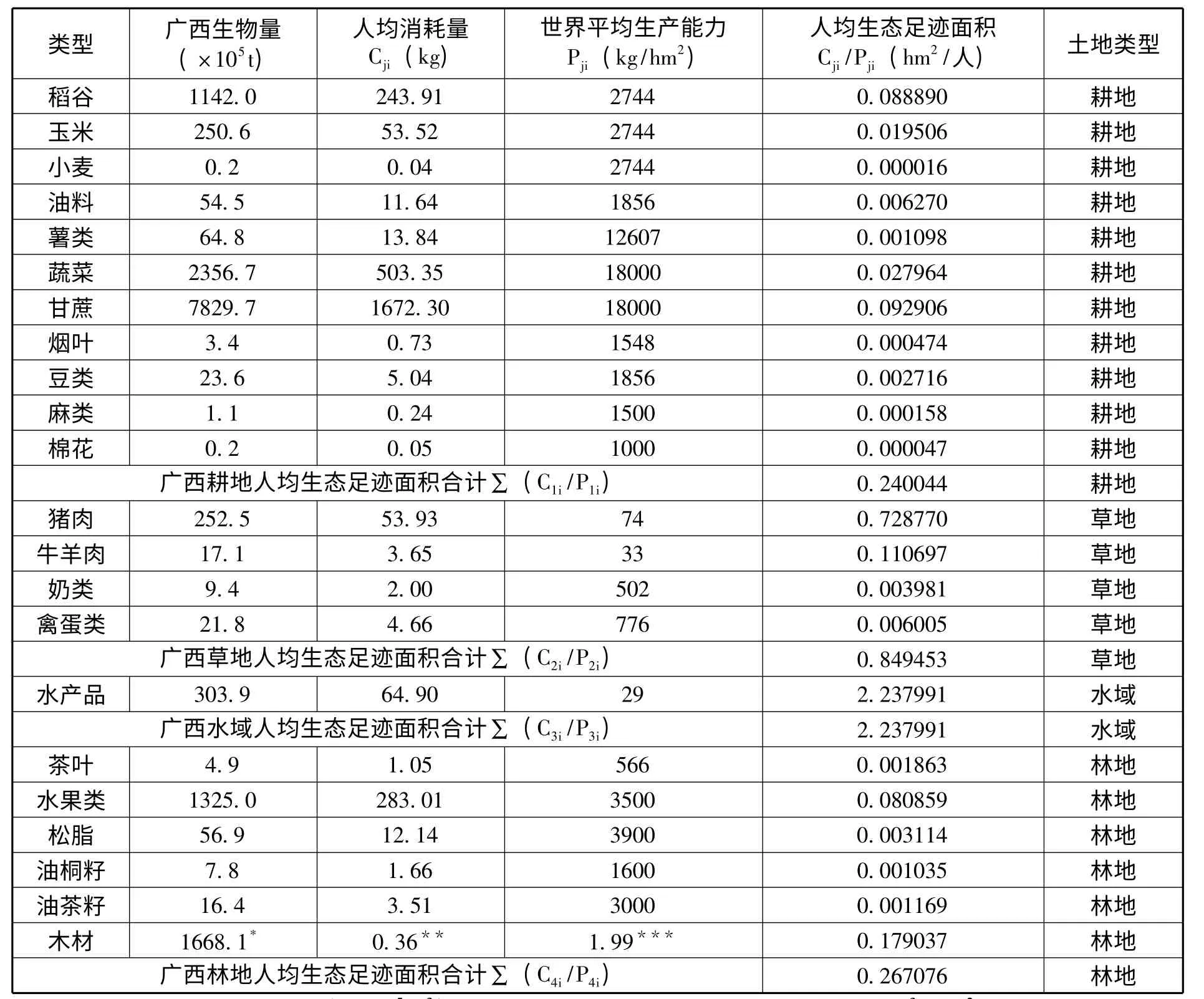

为分析广西生物资源的生态足迹(生态足迹需求)状况,通过查阅2013年《广西统计年鉴》分别查找出2012年广西生态足迹相关生物资源的数量,并可知2012年末广西的总人口为4682 万人,由此可计算出广西各种生物资源的人均消耗量(Ci)。然后根据生态足迹(生态足迹需求)的计算公式分析出2012年广西生物资源的人均生态足迹(人均生态足迹需求)面积状况。具体计算过程如表1 所示。

表1 2012年广西生物资源生态足迹计算表

化石燃料地的人均生态足迹面积计算由于能源消费品的世界平均生产能力,即世界单位化石燃料生产土地面积的平均发热量单位为吉焦/公顷(GJ/ hm2)。通过查阅2013年《中国能源统计年鉴》分别查找出2012年广西各类能源消耗量的单位为吨(t),因此,需要将2012年广西各类能源消耗量分别乘以对应的折算系数,以将各类能源消耗量的单位转换为吉焦(GJ),根据2013年《广西统计年鉴》数据,2012年末广西总人口为4682 万人,由此可计算出2012年广西人均消耗量(GJ/人),然后才能根据生态足迹(生态足迹需求)的计算公式计算出2012年广西化石燃料地的人均生态足迹(人均生态足迹需求)面积状况。建筑用地的人均生态足迹面积计算过程同样因单位问题需通过相应的折算系数加以换算而得。具体计算过程如表2 所示。

表2 2012年广西化石能源生态足迹计算表

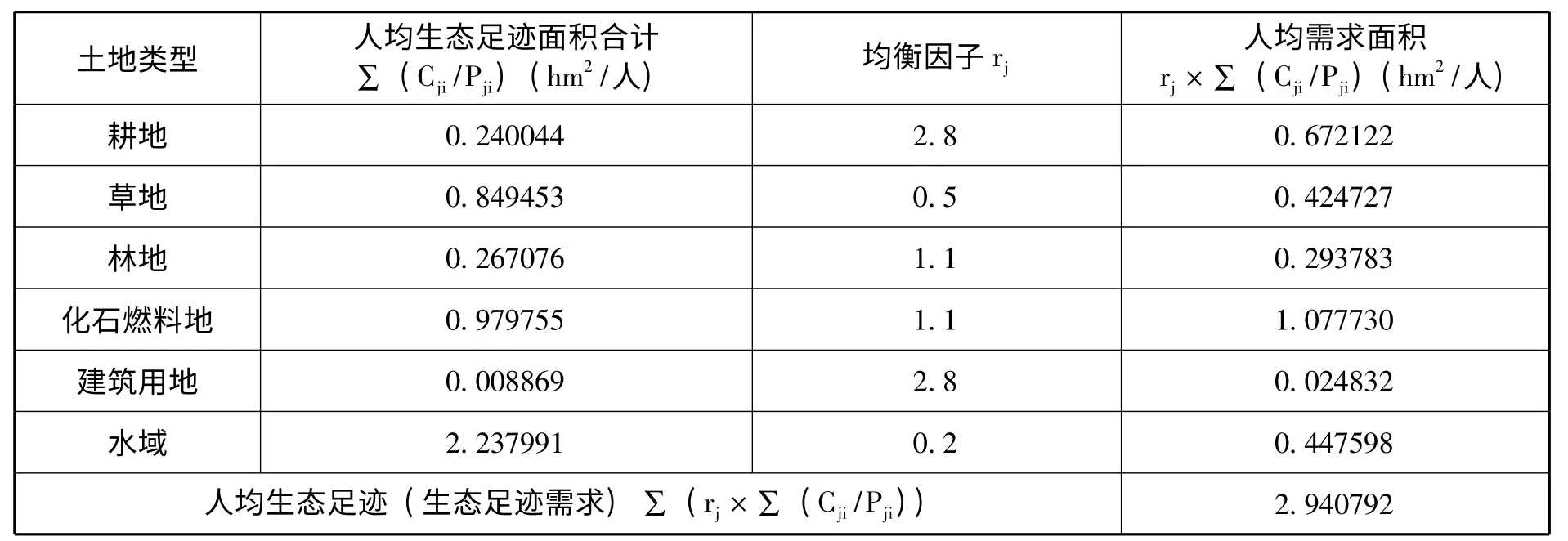

将上述计算出的耕地、草地、林地、化石燃料地、建筑用地、水域等6 种生物生产性土地的人均生态面积分别乘以相应的均衡因子,并加以汇总即可得出2012年广西生态足迹(生态足迹需求)状况的量化指标数据。具体计算过程如表3 所示。

表3 2012年广西人均生态足迹(生态足迹需求)计算表

(二)广西生态承载力(生态足迹供给)的量化分析

根据生态足迹理论的计算模型,生态承载力(生态足迹供给)的计算公式为:

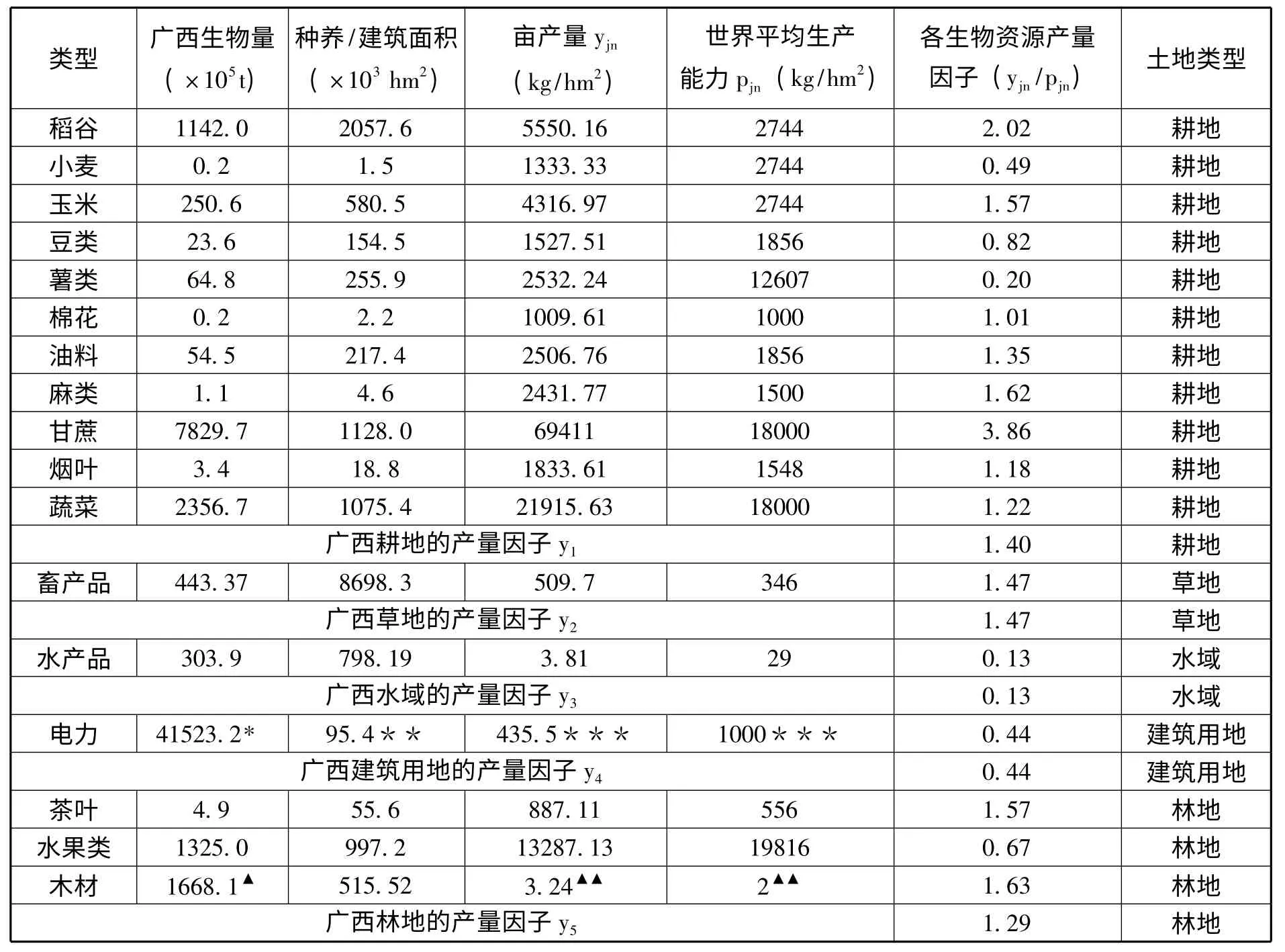

公式中,Ec 为人均生态承载力(生态足迹供给),aj为第j 类生物生产性土地的人均面积,rj表示第j 类生物生产性土地的均衡因子,yj表示第j 类生物生产性土地的产量因子。其中,产量因子yj=(∑(yjn/pjn))/n,yjn是指某区域的第j 类土地上第n 种生物资源的平均亩产量,pjn是指第j 类土地上第n 种生物资源的世界平均生产能力,yj则等于第j 类土地上n 种生物资源生产力(yjn/pjn)的平均值。本研究中生物资源的世界平均生产能力采用1993年联合国粮农组织(FAO)公布的有关生物资源的世界生态生产性土地面积平均产量作为标准,而能源消费品的世界平均生产能力则以世界单位化石燃料生产土地面积的平均发热量为标准。在计算生物资源的生态承载力时,为了保证数据的准确性和可比性,无法确定面积的生物资源就不予考虑。同时,由于土地资源的紧张,人类并没有专门留一定的土地面积用来吸收CO2,因此化石燃料地的人均面积、产量因子和生态承载力均为零。此外,在计算生态承载力时还应注意扣除生态系统12%的生态多样性保护面积。具体计算过程如表4 和表5 所示。

表4 2012年广西生物生产性土地的产量因子计算表

表5 2012年广西生态承载力(生态足迹供给)计算表

(三)广西生态安全的状况分析

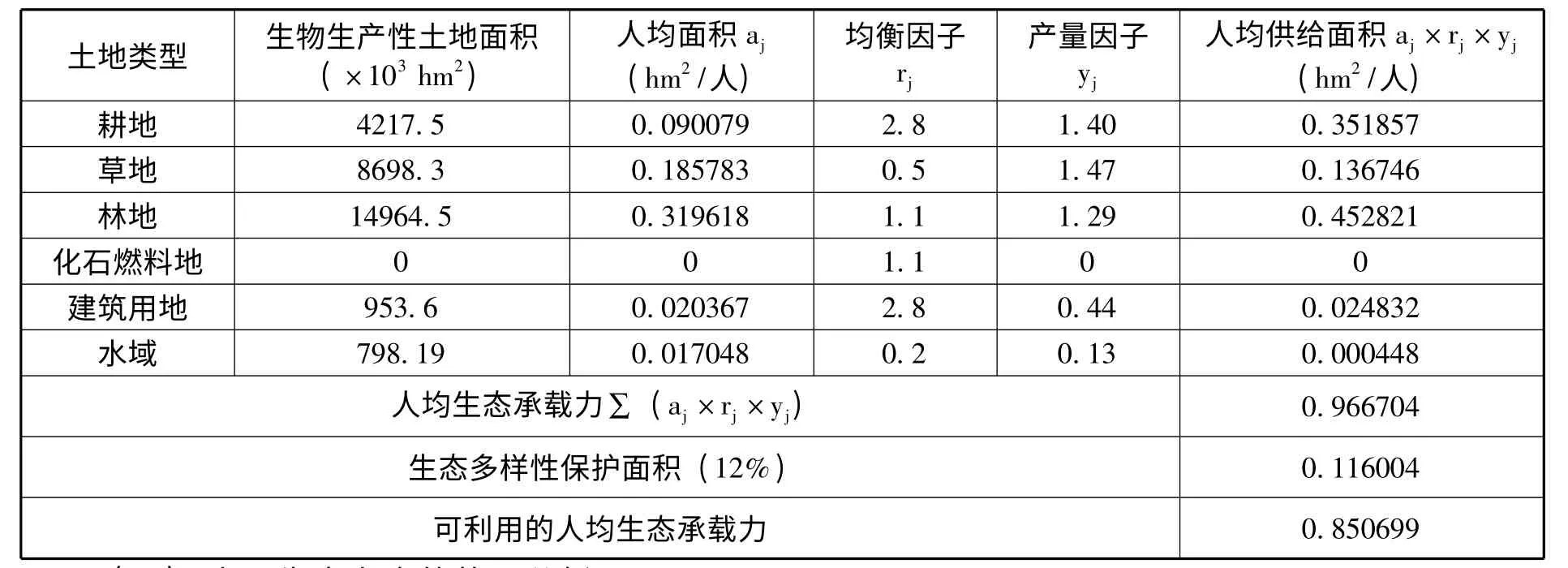

根据生态足迹理论的计算模型,通过比较生态承载力和生态足迹的差距可以判断该区域的生态安全状况。其计算公式为:

公式中,Ep为生态盈余,ED为生态赤字,Ec为可利用的生态承载力,Ef为生态足迹。Ec-Ef若为正值则为生态盈余(Ep),说明该区域处于生态安全的状态,有利于该区域的可持续发展;Ec-Ef若为负值则为生态赤字(ED),说明该区域生态环境不安全,不利于该区域的可持续发展。此外,通过比较各类生物生产性土地可利用的人均供给面积(扣除12%的生态多样性保护面积)和人均需求面积差距,也可分析出各类生物生产性土地的生态安全状况。具体计算过程如表6 所示。

表6 2012年广西生态安全状况计算表

从表6 中可以看出,2012年广西各类土地的生态安全状况中,除了林地处于生态盈余的状态外,耕地、草地、化石燃料地、建筑用地和水域均出现不同程度的生态赤字,分别为人均0.362488 hm2、0.304391 hm2、1.077730 hm2、0.002980 hm2和0.447204 hm2。其中,化石燃料地的生态赤字最为严重,究其原因是由于土地资源的紧张,当今世界各国或地区均没有事先留出化石燃料用地,消耗掉的化石燃料所形成的CO2等废弃物又无法转化形成新的化石燃料用地,导致高能源的消耗即意味着高的生态赤字。近年来,随着广西经济社会水平的不断提高,对电力、油等能源的需求量越来越大,必然会导致化石燃料地的生态赤字严重。解决这一矛盾问题的关键在于开发和倡导使用可再生能源,例如太阳能、风能等。此外,受大石山区地形和石漠化问题的影响,广西的耕地和草地资源贫瘠,加上粗放化经营导致的耕作效率低下,使得广西的耕地和草地生态赤字较为严重。而随着城镇化进程的加速,建筑用地的不断扩大所形成的对耕地等生物性土地资源的挤占,也加剧了资源供需的失衡。值得关注的还有水域的生态赤字达到人均0.447204 hm2,广西是水资源相对较为丰富的省份,但是由于全球气候变暖、水资源利用效率不高、城市生活用水量增加等原因,导致近年来广西的水资源也出现了生态赤字。然而,得益于广西控制树木的采伐量及对林木保护力度的加大,且广西林地资源较为丰富,森林覆盖率达61.4%,显著高于同期全国20.36%的平均水平,广西的林地资源呈现出生态盈余的态势,表明处于生态安全的状态。就整体而言,2012年广西可利用的人均生态承载力为0.850699,人均生态足迹为2.940792,人均生态赤字达2.090093。意味着广西的资源供需矛盾严重,对资源的需求已经超过了资源的供给,生态足迹和生态承载力呈现出非均衡发展的态势,人类对自然资源的开采和利用强度在加剧,广西需改善当前的区域发展模式。

(四)广西生态补偿金额的测算与分析

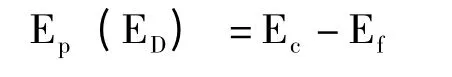

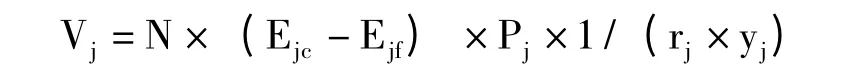

根据生态足迹理论的计算模型,生态补偿额度的计算公式为:

公式中,V 表示某区域的生态补偿金额,N 为区域总人口,Ec是人均生态承载力,Ef为人均生态足迹,(Ec-Ef)为生态安全,Pj表示对第j 类生物生产性土地的单位面积生态补偿标准,rj表示第j 类生物生产性土地的均衡因子,yj表示第j 类生物生产性土地的产量因子,1/ (rj×yj)为生态补偿能力调整系数。

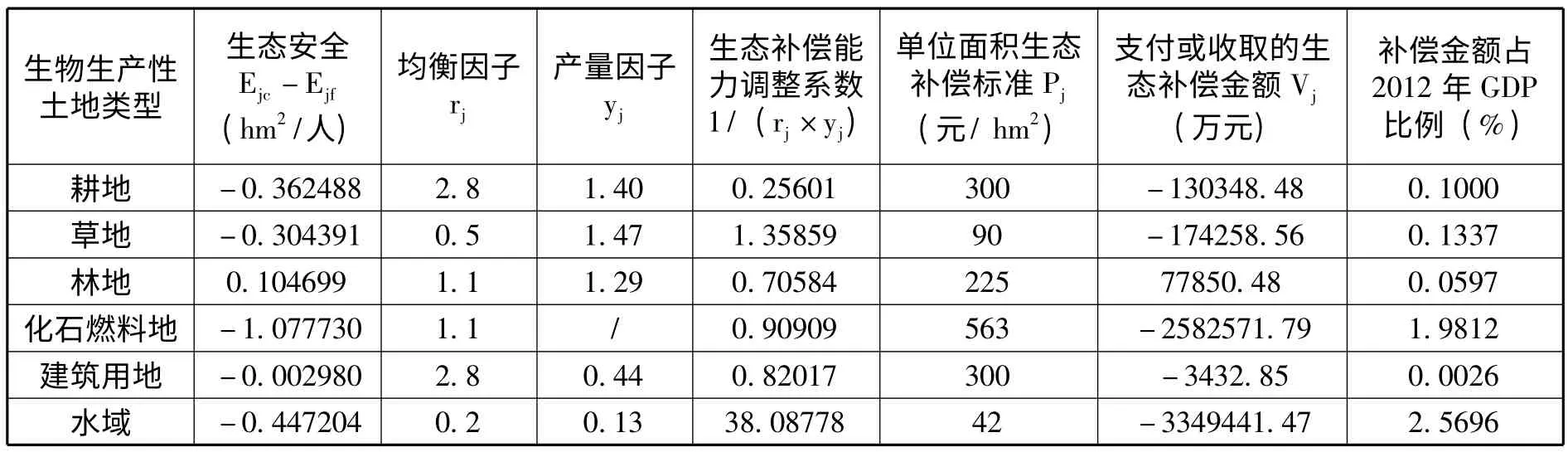

在计算化石燃料地的生态补偿金额时,由于化石燃料地的产量因子为零,故在生态补偿能力调整系数的计算中不予考虑。由于我国还没有出台对应的生态补偿标准,故笔者根据目前我国已出台的相关补偿政策确定各类生物生产性土地的单位面积生态补偿标准。其中,林地单位面积的补偿标准依据《中央财政林业补助资金管理办法》中有关国家公益林生态补偿标准的规定,确定为15 元/亩;耕地单位面积的补偿标准依据宁波市江北区《耕地保护激励机制实施办法》的规定,将耕地保护奖励费确定为20 元/亩;由于建筑用地可来源于耕地,故建筑用地单位面积的补偿标准参照耕地的补偿标准,确定为20 元/亩;草地单位面积的补偿标准则依据《蒙古草原生态保护补助奖励机制实施方案》确定为6 元/亩;由于目前我国还没有出台关于水资源的补偿标准,故本研究参照湿地的生态补偿标准,根据《两大平原现代农业综合配套改革试验生态补偿专项实施方案》中的湿地保护标准,将水域单位面积的补偿标准确定为2.8 元/亩;化石燃料地的补偿标准则根据国家财政部和发改委联合印发的《节能技术改造财政奖励资金管理办法》规定,节能技术改造项目中西部地区按300 元/吨标准煤予以奖励。由于生态安全的单位为公顷(hm2)/人,因此单位面积生态补偿标准要根据1 公顷=15 亩进行换算。同时,因为1 吨标准煤能产生29.3076 吉焦的热量,而煤炭的世界生产能力为55 吉焦/公顷,所以化石燃料地要根据1 吨标准煤=0.53 公顷进行换算。此外,经查阅2013年《广西统计年鉴》可知,2012年末广西总人口为4682 万人,GDP 为13035.10 亿元。笔者拟通过计算广西各类生物生产性土地的生态补偿金额与GDP 的比例以分析出生态补偿金额对该区域经济发展的影响。具体计算过程如表7 所示。

从表7 中可以看出,2012年广西的林地资源处于生态盈余的状态,故可获取生态补偿金额,为77850.48 万元,占2012年广西GDP 的0.0597%。但广西在耕地、草地、化石燃料地、建筑用地和水域等资源上处于生态赤字的状态,故需支付生态补偿金额,分别为13.04 亿元、17.43 亿元、258.26 亿元、0.34 亿元和334.94 亿元,所支付的生态补偿金额分别占2012年广西GDP 的0.1000%、0.1337%、1.9812%、0.0026%和2.5696%,即2012年广西需支付的生态补偿金总额为624.01 亿元,占2012年广西GDP 的4.7871%。说明广西要改善对上述资源的开采和利用方式,尤其是在化石燃料地和水资源方面要倡导节约,发展循环生态模式。

表7 2012年广西各种生物生产性土地生态补偿金额表

三、完善广西生态补偿机制的对策建议

通过上述对2012年广西生态足迹和生态承载力的研究结果可以看出,目前广西的生态环境安全状态并不理想,为了实现广西生态环境的可持续发展目标,笔者对完善广西生态补偿机制提出以下对策建议。

(1)完善财政转移支付机制。各级政府应进一步明确与完善自身生态补偿财政转移支付职责,切实履行责任,贯彻落实财政转移支付制度以实现财政支出效率最大化。具体表现在,首先,中央政府和省级政府可仿照循环经济发展专项资金设立生态补偿专项资金,将其列入本级政府的财政预算,从而保障生态补偿资金的饱和与稳定。财政转移支付是财政纵向转移的重要形式,上级政府应当充分和有效地落实生态补偿专项财政转移支付,为下一级政府开展生态补偿工作提供坚实的资金后盾。横向体制上,通过遵循“上提一级”的责任原则,增强上级政府对于跨行政区划的生态补偿项目的整体调控能力。并且对于区内欠发达地区、重点生态功能区和自然保护区要有相应的财政倾斜;对于跨区域的河流、矿产等领域的生态修复和污染防治新技术、新工艺的开发和应用充分加强资金的倾斜和支持。

(2)建立立体式的融资渠道。生态补偿的核心在于补偿,其中目前最为重要的补偿形式就是资金补偿。当前广西采用的生态资金补偿方式仍是政府财政支持的单一方式,需要不断拓展资金来源渠道,建立起多元化的融资渠道。第一,可以与西部其他省份,共同从横向财政转移支付着手,通过区域河流补偿领域内的下游地区对上游地区、生态开发区与受益区对生态保护区的财政转移支付实现生态补偿资金的转移,使生态保护者、生态服务提供者得到相应的合理补偿。例如,广西每年提供给珠三角地区70%的淡水量,在冬春季节等枯水非常时期,主要依靠广西龙滩、岩滩、长洲等大型水利枢纽提供补给,这对位于珠江上游流域涵养水源林区的广西居民的生产生活会造成一定影响。如果能顺利建设横向生态补偿财政转移支付制度,便可以将合理的补偿费用付给提供生态服务的广西境内的生态保护者,起到平衡生态的作用,同时扩大补偿资金来源。第二,逐步尝试通过建立生态补偿基金、征收生态补偿税,发行生态彩票、号召民间组织及个人捐款等融资方式,不断拓宽生态补偿的资金来源渠道,实现生态补偿资金的稳定与可持续。第三,广西可以增强对外交流与合作,向国际性的金融机构争取贷款优惠。

(3)探索运行市场化生态补偿模式。首先,广西可筛选部分具有特色的地市向国务院申请国家级炭汇交易试点基地,充分利用东盟自贸区的优势条件,建立国内具有影响力的炭汇交易市场,完成交易所的创立,从而引进国际国内的资金进入炭汇交易项目,并申请与建立环境污染强制责任保险试点。此外,广西应当因地制宜,充分利用本身森林和水资源较为丰富的优势条件,探索建立关于森林资源的炭汇交易和关于水资源的水权交易机制。例如,广西可以效仿浙江东阳和义乌两市的水权交易机制,与珠三角地区开展水权交易,充分发挥广西的水资源优势。[4]其次,广西还可以在政府的主导和监管下逐步建设与加强排污权交易制度,通过市场化的运作降低生态修复与环境污染治理的成本,提高污染治理的效率。

(4)加大重点领域生态补偿力度。广西应当充分利用“中国西南大门”的地理位置优势和东盟自贸区的经济发展机会,争取国家的各项优惠政策。具体而言:第一,争取中央综合考虑广西生态功能区的效益和成本比差,加大对广西的财政转移支付额度和规模,全面提高中央对广西目前开展的有关重点生态功能区、矿产资源开发区、流域水环境保护区和自然保护区等重点领域的生态补偿力度。第二,争取中央在广西试点开征生态补偿税和环境税。正确处理中央和广西地方的财税分配比例,合理调整广西地方性税收的结构,促成桂粤西江流域片生态环境效益和资源权益的利益分配机制。从而促使流域片生态受益地区对广西生态保护区的合理补偿,加快广西社会经济与生态环境可持续发展的转型步伐。第三,系统整理中央和地方有关生态环保的专项资金类型,针对不同类型的专项资金设置对应的申报项目方案,积极争取资金拨付。同时完善资金管理和分配办法,加大对重点领域生态补偿的资金支持力度和规模,鼓励跨区域、跨产业之间开展生态补偿合作,加强生态修复和环境治理。[5]

(5)完善生态补偿相关政策法规体系建设。应加大力度制定和出台广西生态补偿法律法规,明确生态补偿的原则、范围、标准、对象、方式、义务主体、绩效考核办法、权利救济和责任追究等,为生态补偿工作提供完整的、规范的并具有可操作性的生态补偿办法或条例。此外,还应加强财政、金融、税收、价格等配套政策的出台,积极配合生态补偿办法或条例的落地实施。

[1]刘民坤,陈湘漪.珠江—西江经济带生态补偿机制建设研究[J].广西大学学报:哲学社会科学版,2015(3).

[2]田萍萍.基于生态足迹分析的陕西关中地区生态安全与生态补偿研究[D].西北大学硕士学位论文,2006.

[3]吴明红,严耕.中国省域生态补偿标准确定方法探析[J].理论探讨,2013(2).

[4]付健.论我国西部生态补偿制度的实现形式——以广西桂林阳朔大榕树风景区群体纠纷为例[J].法学评论,2008(2).

[5]倪荣远.西部生态补偿立法研究[J].学术探索,2006(3).