王元暐:县令兴建它山堰

文/陈渭忠 编辑/任 红

王元暐:县令兴建它山堰

文/陈渭忠 编辑/任 红

宁波城区风景。宁波是一座濒水而居、因水而兴的城市。王元暐筑它山堰,让鄞江流经的明州和鄮县心腹之地小溪镇,成为了宁波文化的发源地。曾经的困顿之地,最终演变成一座繁华之城。 摄影/严龙/东方IC

在我国古代的四大著名水利工程——都江堰、郑国渠、灵渠和它山堰中,成就天府之国的都江堰、浇灌秦川的郑国渠以及沟通南北的灵渠,都是由一方大员出于军事目的而建成,而唯独地处我国最东部、滋养了东南文化的它山堰,却只是唐朝的一名小县令纯粹为民生所建。论伟不以官,它山堰以其独思妙想,称颂千年,留名史册。

王元暐(生卒年未详),山东琅琊人。唐大和七年(833年)任鄮县令,关心农事,于今鄞江镇西创建它山堰,蓄淡、阻咸、引流。后人感其恩德,它山堰旁建祠以祀,南宋乾道间赐额“遗德”,宝庆间追封为善政侯。它山堰历千余年仍存,今为全国重点文物保护单位。

为官一任 造福千年

它山堰地处浙江省第二大城市宁波,宁波名称取自“海定则波宁”。宁波历史悠久,是一座濒水而居、因水而兴的城市。早在七千年前,先民们就在这里繁衍生息,创造了灿烂的河姆渡文化。

它山堰因它山得名,是我国甬江支流鄞江上修建的御咸蓄淡引水灌溉枢纽工程,始建于唐太和七年(833年),已有1180余年历史,至今堰身稳固,风貌依然,堪称水利史上的奇迹。神秘的堰体倾斜线,独具特色的粘土碎石夹层,精妙的堰身木石构建,以及十兄弟以身定桩的传说故事,都给后世留下了无尽的遐思。堰坝在鄞州鄞江桥镇西边的它山旁樟溪出口处,它注重乘势利导和因地制宜,巧妙地借助了水势,在两山间垒石为堰。它山堰修成后,充分发挥了蓄淡、阻咸、引流的功用,涝时七分水入江,三分水入溪,以利泄洪;旱时七分水入溪,三分水入江,以供灌溉。使当地二十余万亩农田得到灌溉,民食之所资,官赋之所出,家饮清泉,舟通物伙,公私所赖,为利无穷。

宁波的县官王元暐原是京官,祖籍山东琅琊。开始时仕途十分顺畅,一举中科后,初任翰林院书记,翌年任翰林院编修,两年后升任八郎之首的朝议郎,四年里连升三级,可谓春风得意。但也就在那时,争议也随之而来,告状、诬陷的信不断,结果,这位意气风发的朝议郎被贬了。先是降任金华府同知,后调任鄮县县令。由天子脚下的大京官,下放至偏远的海边小县城,命运跟王元暐开了一个玩笑。但是,王元暐并没有屈服于命运的安排,在这片叫鄮县的小县城里,他干出了一番惊天动地的大事。

王元暐任职鄮县时,境内已有一个堰坝叫仲夏堰,是上级长官当地刺史于季友所建。仲夏堰的目的是开凿河渠引山水入城,在当时曾“灌田数千顷”,为当地发展发挥了重要的作用。但是,王元暐到任时发现,由于仲夏堰选址不当,暴露出了种种问题:蓄水不足,咸潮倒溯,沙土堆积。这位于刺史的仲夏堰确实不中用,于是,王元暐决定另起炉灶,在仲夏堰的上游造起了另一座拦水大坝,硬生生地把失去作用的仲夏堰给废弃了。这个小小的县令,竟然如此不顾长官颜面,由此,我们不得不推测,在王元暐的心里,水利是其最高的事业追求,甚或是信仰。

不过,同在这个地方,王元暐顶撞了一位上司,却赢得了后世另一位县官的钦佩。南宋绍兴年间,曾举荐陆游的参知政事史浩任县尉期间,十分崇敬王元暐,认为王元暐建它山堰大大有功浙东水利,且有圣上封号,祷祈甚灵,再加上海岛人对水的特别敬畏和对水治功德的崇拜,就奉王元暐为“海山保护神”,并在城东鳌山麓建它山庙奉供王元暐以镇水患。

其实,官场失意的王元暐绝没想到后人会如此尊崇他,他以朝议郎出任鄮县县令后,为官清廉刚正,以勤俭诫游惰,以诚实崇孝慈,使境内贪暴者敛迹,孤独者有依。但是,千百年来,当地的民众都深受水害煎熬,鄮县西部的四明山,每到春秋之际,大雨如注,洪水肆虐,奉化江咸潮上溯到平水潭,鄞江江水“与海潮接,咸不可溉田”,江潮上涨时,“民不能饮,禾不能灌”。百姓在洪水面前,仍然束手无策。上任后,王元暐志存君国,心悬黎民,度山川之险,察地理之宜,终于发现了“两山夹流,铃锁两岸”的它山,是个修筑堰坝的不二之地。随后,王元暐就着手整治鄞江,阻咸和引流,建筑它山堰,为民造福。

但是,在中国水利史上,恐怕没有任何一个水利工程的开工和竣工日具有如此戏剧性。它山堰的开工和竣工日期,竟然是主建者王元暐和夫人的生日。唐太和七年十月初十,地方官员和士绅百姓按例向父母官贺寿,寿宴时,王元暐向大家道出了自己想修堰的心事,贺寿的人们一致赞同,遂选定十月初十王元暐33岁生日作为开工奠基日。开工两年后,在夫人程氏30岁寿诞时,堰坝主体便基本造成。王元暐便在地方各官员士绅按惯例向夫人贺寿时,当众宣告它山堰竣工。一个县官,一项工程,两个生日,从中可以看出,王元暐把堰坝当作了自己生命中最重要的事情,与生日同祝。虽然他的生日可数,寿命可量,但是他所修建的堰坝,却历经一千多年,仍然滋养着鄞西七乡数千顷田地。

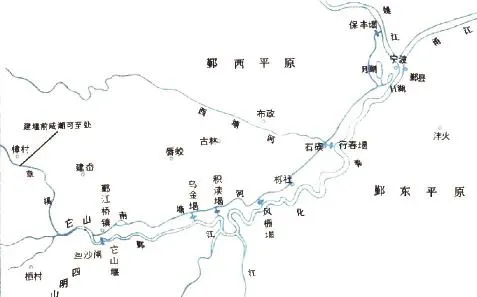

它山堰灌排系统图。

王元暐的到来,让鄞江流经的明州和鄮县心腹之地小溪镇,成为了宁波文化的发源地。曾经的困顿之地,最终演变成一座繁华之城,而这一切,无不得益于今天看来十分普通平常的堰坝。

农历十月初十的它山庙会,鄞江镇民众在千年它山堰上公祭它山堰功臣王元暐及为造堰献身的10位工匠。 摄影/浙报集团/东方IC

修堰三议 精妙绝伦

去过它山堰的人都知道,那里有一条王元暐路,此路名便是为了纪念它山堰的建造官王元暐。当年王元暐如何建造这个堰坝,现在已无法复见了,但从零星史料中可以发现,王元暐在修堰前,竟然还开“听证会”,虚心听取民意。王元暐当时向百姓和官员“三议”修堰之事,让大家讨论如何治水蓄水。一时议论纷纷,有人认为工程量大,损耗过多,王元暐则说,虽然一时耗资大,也会影响正常生活,但是我们得为子孙后代着想,为千秋事业考虑,如果修好了堰坝,就能达到一劳永逸的效果。“三议”之后,大家终于同意了建造它山堰。

于是,在这个小小县域里,它山之麓、鄞江桥旁,四年时间,数万民众,开始了一项伟大的工程。在这个长134.4米、宽4.8米、高10米,全部以两米多长、一米多宽、二三十厘米厚的条石砌筑而成的堰坝中,处处体现着我国古代水利科技水平的高超卓越。为了使堰体坚固,王元暐以十分珍贵的铁汁灌入,把渠与江一裁为二。为了增强堰的泄洪能力,作为它山堰的辅助设施,在堰东的南塘河上,分别建造了乌金、积渎、行春三座矸闸,以使江河分流,形成了一个以它山堰为总枢纽的引泄完整、滞蓄可靠的水利系统。在它山堰的西面及北面,建有一个配套的工程——洪水湾,以发挥阻咸、蓄淡、排涝的作用;在关键位置配有官池墩、回沙闸等,用来抬高水位、沉淀泥沙、防止淤塞;在河道里,还装设了测水尺、分水龙舌尖等组件。堰体向下游有五度的倾斜,提高了水平抗滑能力;堰内筑有粘土夹砂层,提高了堰坝的防渗性;纵截面采用梯形设计,更能抵抗江水的冲刷……堰坝构思精妙,一千多年前的工艺与现代力学原理在许多地方不谋而合,不得不为先人的智慧而叹服。

近几年来,结合它山堰整修,研究者对堰体结构进行科学勘探后,发现了许多惊人的独创。根据水利专家分析,它山堰有四大奇迹:一是石堰堰底倾向上游,其倾角为5度,与大多数堰坝的水平底相比,它可以有效增加堰体的抗滑稳定性;二是条石下面的粘土夹碎石层,用作水平防渗铺盖,可以减少堰体下面沙砾石河床的渗漏,并能增加土的强度,加速其固结性;三是横跨河床的堰体,是略带向上游鼓出的弧形,当溢流时,水流将向游河床中心集中,能减少河床两岸的冲刷;四是堰体采用变厚布置,使沉陷均匀,增大了河床中央堰体的刚度。这四大奇迹完全能用现代水工建筑物及力学的原理测算,为华夏文明再次增色,独放异彩。

它山堰自唐代建成以来,经过宋、元、明、清和民国时的多次修理、疏浚、增筑和配套,工程更臻完善。离它山堰西北约50米处,存有南宋淳祐二年(1242年)郡守陈垲建造的回沙闸。该闸当时为防流沙阻塞河道而筑,今尚存石柱四根,镌有“则水尺”和“回沙闸”六个大字,边上刻有水位尺度。另外两个重要的附属工程:一是南宋宝祐年间(l255年前后)制置使吴潜建造的洪水湾石塘,二是明代嘉靖三年(l524年)建造的角尺形的石塘——官池塘,既能泄洪,又能阻沙入江,抬高水位引水入小溪。

新中国建立后,于1975年在都江源头的樟溪上游兴建了一座大型水库,用以滞洪、灌溉,与它山堰水利工程上下配套,为当地的生产、生活服务。四明山区集雨面积达350多平方公里。堰下水位落差很大,每逢大雨之后,上游山洪猛泄,洪水漫过堰面,气象万千。古人看见后惊叹道,“十里犹闻震地雷,海神惊惧勒潮回”,“它山堰头足奇观,百万雷霆声不断”,足见泄洪景象之壮观。1967年,宁波大旱,海水倒灌入甬江、奉化江、鄞江,正是它山堰将咸潮挡在了堰外。2009年,莫拉克台风席卷宁波,四明大地暴雨如注,山洪从四明山奔腾而泄,它山堰水利系统工程及时泄洪,保住了鄞西的农田。

宁绍平原上的稻田。历史上,正是它山堰对咸潮的阻挡和对洪水的泄洪,保护了这片平原。 摄影/蔡榆/FOTOE

功成身退 片石留香

它山堰建成之时,唐朝已经走向衰败,这是不是王元暐虽建奇功却没有在政治上获得更大发展的原因,我们不得而知。王元暐不但没有受到朝廷的重用,相反,却屡被参奏弹劾,他的仕途一直未见通达。唐宣宗大中元年(847年),做了15年鄮县县令的王元暐辞官归隐,告老还乡。在外人看来,他似乎是功成身退,但其实,那时的王元暐并不老,只有四十多岁。究竟有什么样的隐情,我们无从得知。王元暐留下这个泽被万世的水利建筑奇迹而默默离开,从此隐没在历史中,而古堰也变为平常,成为一道寻常风景,沉寂于生活之中。

它山堰建成后一直被朝廷所忽略,从建成的833年至大唐衰亡的百多年间,它山堰没有受到来自官方的任何嘉勉。有关王元暐的记载也很少,只有县志以“备勤俭,尚敦朴,戒游惰,惩贪暴,数年境内大治”等文字潦草略过。直至三百多年后的南宋乾道年间,它山堰才被赐“遗德”功额,算是有了官方的认可。

虽然被正史所简略,但这么一个似乎形象模糊的县令,民间对他的记忆却丰富多彩。在宁波的老百姓口间,至今相传着关于王元暐的很多故事,而这些故事都与他的治水事迹相联系,从侧面反映出这位治水县令的丰功伟绩。其中有一个是王元暐“放木鹅”的故事:据说,在河沟建成后,王元暐为选定与它山堰配套的三个水闸位置,便从上游放下三只木鹅,木鹅自动停下的地方就被他选作闸址。千百年来,“王令当年放木鹅,身营三碶隔江河”的美谈不绝于耳。当地百姓感恩于王元暐,还在它山的山坡上,建了一座庙,庙堂正中便是王元暐的坐像。而在王元暐的坐像旁,还立有十位建堰民工的雕像。官民同居一庙的背后,有一个悲惨的传说故事。建堰之初,遇到了一个大难题,春雨绵绵,河水湍急,河桩一直无法钉立,眼看汛期将至,十位出身不同行业的建堰民工主动站了出来,跳入水中,用他们的身躯,做出了中国古代工程中的壮举:以己为殉,以身定桩。为了纪念筑堰殉身的十位民工,就建了这个“舍身祠”。据说一开始,王元暐只允许在庙里立舍身定桩的民工,后来,百姓也把王元暐请进来。

后人思王元暐治水有功,在它山之巅立祠,每年祭奉。大约在五代至宋初,当地群众就在它山堰旁立庙纪念。南宋乾道年间,朝廷赐号它山遗德庙,后又封王元暐为善政侯、善政灵德侯。现在庙宇为清末民国初复造,庙内楹联充分展现了民众对王元暐的颂扬和怀念之情。大殿檐柱上书:“万顷黍苗治惠泽,千秋蕉荔报神功”、“功德在民万家社稷,江山如画千古英灵”,殿内金柱刻:“倚鄞江而立庙春风三月瓣香还当曲江游,筑它堰以蓄流恩泽千秋挽粟不闻高堰患”、“筑堰置湖仍食太和旧德,立祠崇祀尚传鄮县遗民”、“太和间实施惠政底须辨作开元,越郡中共奉神灵讵特祀隆鄮县”。迈进新建的山门,穿过天井,前大殿的台阶旁蹲立着清代石狮一对,后大殿的庙宇前尚存“片石留香”碑亭。亭中树有清代嘉庆十一年的建碑散记碑刻,碑面镌有“善政侯孚惠王王公碑记”,记录了王元暐的不朽功德。

王元暐以卑微的县令身份,跻王侯之列,居庙堂之高,实在是历史所罕见。至今,当地百姓于它山堰开工和完工的日子,即每逢农历三月三、十月十,附近群众均自发前来祭仰,群情踊跃、香烟缭绕,千余年盛况不绝。

现在,它山庙改建为水利陈列馆,全面、系统地介绍宁波乃至浙江的古代水利建设。