空间与移动视角下的日语场所格助词

郜枫

引 言

日语中的格助词主要有10个:が、を、に、へ、から、と、まで、で、より、の等。在它们当中,大多数的格助词与人或物体的空间移动相关,比如「花子は家にいる」「鳥が空を飛ぶ」「食堂でアルバイトする」「北京から上海まで三時間かかる」「図書館へ行く」中的「に、を、で、から、まで、へ」就概括了空间与人物移动构成的各种镜像。而人类通常先有空间认知,然后才有时间认知,时间概念又是空间概念转喻而来。

在学习日语的过程中,由于「に」「で」「を」「から」「まで」「へ」等表空间场所用法时的相似性造成了学习者易混淆、误用多的情况,所以这些格助词也常常成为日语研究者的研究对象,被从各个角度和层面分析总结。而语言研究的目的是透过对表象形式的解析,探究语义内容的准确表述,其关键在于对本质语义的认知。

因此,笔者在诸多先行研究的基础上,着重从空间与移动的视角对场所格助词「に、を、で、から、まで、へ」的基本用法进行整理,使每个格助词的本质语义更加清晰。虽然「に」「で」「を」等格助词用法很多,但本文只归纳它们表示主体动作、作用进行的空间场所和移动方式时的用法,对其他用法不作进一步考查。

和空间与移动相关的格助词

1.表“落点”的「に」

格助词「に」的用法大致有以下三种:①存在的场所、时间;②单向性动作的着落点;③被动行为的动作主体(杉村2002:40)。每一大类当中又包含许多小的分类,其中具体与空间及移动相关的有以下几种情况:

⑴机の上に本がある。(存在的场所)

⑵鳥が木の枝に止まった。(移动的落点)

⑶太郎が次郎に本をあげた。(给予的对象)

⑷次郎が太郎に(から)本をもらった。(给予的来源)

例⑴的存在句中,「に」标示“存在的场所”,句子陈述了在某一特定场所中一个物体从无到有,并成为静态存在的过程。例⑵中的「に」表示“止まる”这一动作的着落点,借助「に」由动及静的功能,以空间和移动为出发点形象地描绘出一只小鸟轻盈地落在树梢上的立体景色。在例句⑶和⑷当中,「に」与两个授受动词的组合标示了在一定的空间里“太郎”和“次郎”之间恩惠的传递以及这种传递的方向性。在(4)中如果强调前期动作的着力点就用「に」,而强调恩惠的来源就用「から」。“由动及静”的「に」标示出主体前期动作中的感情付出,而カラ仅仅表示“由静及动”的动作起点。

无论是存在的场所、动作的落点还是给予的对象或来源,在空间移动用法中的「に」都可以归结为“落点”这一本质意义(见图1),即在特定空间中静态存在或发生单向性移动的“点”。关于这一点,国広(1986)、堀川(1988)、山梨(1994)、杉村(2002)、许(2006)中均有所涉及,本文立场也与先行研究无较大差别,在此不再赘述。

图1 表“落点”的「に」

2.表“范围”的「で」

关于格助词「で」的语义,森山(2005)中提到「前景を構成する動作連鎖全体に対し,ある背景(事態成立の基盤やさま)を補足的に示す。プロトタイプとしては背景としての場所を表す。」,菅井(1997)将「で」定义为「主格または対格に対する背景的側面の提示」,岡(2005b)则认为「で」的本质语义是「出来事の存在する場所」,而杉村(2002)提出了「領域」的新概念,而在学校日语教育中更广泛地使用“范围”这一说法,各种学说都试图对「で」进行更统一更简单的说明。

在「で」的各种用法中,与空间移动有关的主要有以下三种情况:

⑸北京でオリンピックが行われる。(事情发生的场所)

⑹学校で勉強している。(动作发生的场所)

⑺エベレストは世界で一番高い。(范围的限定)

例⑸中「で」提示了“北京”是奥运会举办的场所,⑹中「で」提示了“学校”是“学习”行为进行的地点,⑺中「で」限定了“一番高い”的比较范围是“世界”。虽然它们在句中具体的用法和表达的意思不尽相同,但共通的是例句中的“北京”“学校”“世界”均不是一个点(区别于「に」),而是一种活动或认识发生的空间、场所,在此可以概括为“范围”。范围是一定的、静态的、客观的,但范围内的活动或状态则是不定的、动态的、主观的(周2013)。范围由「で」来界定,而范围内的活动或状态是由句中的动词、形容词来呈现。因此,笔者认为先行研究(图2)中的箭头所指向的语义是由动词、形容词等来实现,并不是格助词「で」本身所具有的功能,表示空间场所时也同样。因此,如图3所示,「で」只表示空间范围而不表示人或事物的移动,「で」本身没有任何方向性暗示。

图2 杉村(2006)「で」のイメージ

图3 表“范围”的「で」

3.表“穿越”的「を」

益岡·田窪(1992)中曾指出「ヲ格には、動作や感情を向ける対象を表す用法、移動の場所(通り道)を表す用法、移動の起点を表す用法がある。」一般来说格助词「を」的核心用法是表示「対象」,但也有表示「経路」「通過点」「起点」等的空间场所用法以及时间用法,而后者在语言实践中更难理解。对于「を」的本质语义,菅井(2005)认为是「過程」(时间概念),岡(2005a)则认为是「経路」(空间概念)。笔者借用周(2013)中的“穿越”一词来对其进行分析。首先,与「を」的空间移动用法相关的有以下几种情况:

⑻学校を9時に出る。(起点)

⑼夕方は公園を(で)散歩する。(经过的路线)

⑽駅を過ぎる。(经过点)

⑾鳥が空を飛ぶ。(穿越)

例⑻的「を」一般解释为表示“起点”,可用「から」替换,在移动的方向性上二者很相似,都是由“校内”朝“校外”移动,但它们的根本区别在于「を」前面的“学校”是一个空间范围,主体在这个空间范围内是运动的,而「から」前面的“学校”是一个点,主体在离开这个点之前是静止的。类似的例子还有「大学を卒業する」「北京を発つ」等,习惯上不使用「から」而使用「を」,主要原因就在于「を」的背后隐含了主体在脱离“大学”和“北京”的范围前进行了各种各样的活动,这样的活动是贯穿于整个空间范围。例⑼的「を」标示的是后续动词「散歩する」的经过的路线,这时「を」也可用「で」代替,两者的不同在于「を」表示主体在“公园”这个空间里按照一定的方向和路线移动,重点在于“移动或穿越的轨迹”,而「で」则表示「散歩する」这个活动发生的空间范围在“公园”内,至于是以怎样的移动方式和轨迹并没有凸显。例⑽中「を」通常被解释为在移动过程中经过了「駅」这个点,但笔者认为此时的「駅」虽然在整个移动过程中可以看作大空间里的一个点,但它本身也是有距离有界限的一个空间范围,主体的移动是靠“穿越”「駅」的整个范围来实现“经过”这个活动的。例⑾是「を」表示“穿越”的一个典型例句,通常翻译成汉语的“掠过,穿过”等,移动轨迹的特点在于经过整个空间。虽然「を」的空间移动用法在认知语言学研究中有被分为“有界的空间”和“非有界的空间”两种情况,例⑾属于“非有界的空间”,但笔者认为无论“有界”还是“非有界”,「を」表示对空间的“穿越”这个本质意义并没有任何改变。即使是“非有界的空间”,也可以理解为此空间里存在着复数的经过点,「を」相对于这些复数的经过点也进行了“穿越”(徐(2011))。类似的例句还有「雨の中を走る」等。

因此,笔者在岡(2007)所示图表(图4)的基础上,将「を」在空间移动用法中的语义特征简化总结为图5。由于“穿越”是一种实质性的移动,故图中箭头为实线。

图4 冈(2007)「を」のスキーマ

图5 表“穿越”的「を」

4.表“起点”的「から」

「から」的主要用法有:时间的起点、空间的起点、顺序、原因等,几种主要用法都与某种“起点”有关,在众多的先行研究中也无太多异议。诸多用法中与空间移动有关的主要是以下几种:

⑿中国から来た。(起点)

⒀友達から本をもらう。(给予的来源)

⒁駅は家から(に)近い。(距离)

「から」一般在空间移动中表示的是一个客观的、具体的物理起点,标示着“由静及动”的开始。比如例⑿句子主体由“中国”开始,做有方向性移动的过程,「から」表现出了由点及线的方向性运动的空间起点。例⒀表示“给予”的来源是「友達」,即动作的起点,物体由“友達”向“我”移动,这时在句中使用「から」和「に」的区别在上文当中已提及,在此不再赘述。「から」还可以表示一种判断距离的标准,在例⒁中用「から」暗示“家”是起点,“駅”是落点,从“家”到“駅”的距离是近的。句中的「から」可由「に」代替,但用「に」时暗示“駅”是起点,“家”是落点,从“駅”到“家”的距离是近的(杉村2002)。由以上三个例句可见,无论是人的移动、物的移动还是判断空间距离,「から」句中所涉及到的都是一种有方向性的移动,「から」本身表示客观的、具体的起点,正是这个起点让空间、地点、距离更加清晰,让移动的方向更加具体。

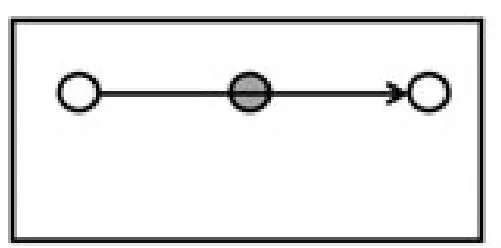

鉴于「から」在空间移动用法上与先行研究并无较大不同,故借用杉村(2006)中的图示对「から」进行概括(图6)。与「に」相同,它们的本质都在于“带有方向性移动的起点或落点”中的“点”上,虽然它们都有方向性暗示,但格助词本身不兼具移动性语义,所以表示具体移动方向的箭头为虚线。

图6.表“起点”的「から」

5.表“界限”的「まで」

「まで」有副助词用法和格助词用法,对于「まで」的认识在学术界还存在一定的分歧但与空间移动用法中格助词「まで」只有一种,即例(15)。

⒂うちから駅まで歩きます。(移动的界限)

「~から~まで」的常用搭配翻译成汉语为“从~到~”,「まで」也自然而然地被理解为“移动的终点”,但与拥有“点”性本质的「に」不同,「まで」隐含了从起点到终点之间的空间距离和移动的方向、过程,表示的是移动终止的界限。在例⒂中「まで」指的是“歩く”这个行为从“うち”开始一直持续到“駅”这个界限点,整个移动过程包含了从起点到终点的距离。关于这一点(例(15)),杉村(2002)中还有以下例句可以说明:

(16)a.マラソンでゴール{まで/*に}走り続けた。

b.マラソンでゴール{*まで/に}走りこんだ。

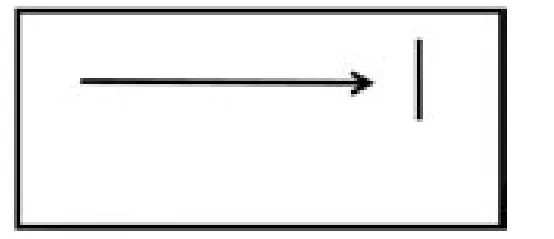

(16a)中的动词「走り続ける」是一个持续性动词,所以只能与性质相同的「まで」搭配使用才能完整表达「マラソン」中主体持续移动的过程。反之,(16b)中的「走りこむ」是一个瞬间性动词,并不包含主体移动的过程,所以只能接在表示着落点的「に」后面,接在「まで」后面则不正确。因此,可以将空间移动用法中的「まで」的语义归纳为图7,图中的箭头表示移动的方向,右端的竖线表示移动终止的界限,由于「まで」的语义覆盖了主体从起点到界限点之间的移动距离和移动过程,为了更好地与「から」「に」等场所格助词进行区分,故表示「まで」的箭头为实线。

图7 表“界限”的「まで」

6.表“方向”的「へ」

格助词「へ」的主要用法是人或物的空间移动方向、时间推移的方向以及事物变化的结果等。其中与空间移动相关的有以下三种:

(17)図書館へ(に)行く。(移动的终点)

(18)北へ向かう。(移动的方向)

(19)母へ手紙を出す。(接收者/地)

例(17)中「へ」表示主体移动的终点是“图书馆”,此时「へ」通常可以与「に」互换,但从格助词的语义上看,「へ」的重点在于主体移动的终点所在的方向,但最终是否一定到达了这个终点并不明确,而「に」的重点在于主体移动的着落点,即主体到达目的地“图书馆”这一点。虽然“方向”和“终点”有共通之处,但「へ」更强调主体移动的过程,它包含了从起点朝终点方向的实际距离和移动经过。这一点与前述的「まで」相同,不同的是「まで」包括了界限点,而「へ」不包括或没有界限点。例(18)中的“北”就是一个没有界限点的方向概念。例(19)与(17)(18)的不同之处在于移动的主体不是人而是「手紙」这个物体,接收这个物体的不是具体地点而是「母」这个人。但究其本质,无论移动的主体是人还是物,它们都在一定的空间范围内朝着某个方向发生了具象性移动,这种移动凸显的是移动的方向与过程,但不包含移动的终点或界限。

通过对以上三个例句的分析,笔者借用杉村(2002)中的图示对场所格助词「へ」在空间移动用法中的语义进行了图式概括(图8)。对于「へ」的本质义是表示「方向」这一点,在先行研究中并没有太多争议,在此不再一一列举。

图8 表“方向”的「へ」

结 语

综上所述,本文将「に」「で」「を」「から」「まで」「へ」6个场所格助词置于空间与移动的视角下进行了语义特征的考查,并尝试用图表来总结它们各自的本质语义,即表“落点”的「に」、表“范围”的「で」、表“穿越”的「を」、表“起点”的「から」、表“界限”的「まで」和表“方向”的「へ」。分析中剥离了各个格助词与场所有关的用法和例句,未涉及每个格助词的其他用法以及整体的语义扩展机制。因此,在今后的研究中笔者将针对以上不足之处继续探索和完善,以期最终能运用于教学实践中。

[1]周小臣、冯晶、周永利:《日语中的“格助词”功能》,《外语教学》2013 年第5 期,第42-45 页。

[2]许慈惠:《试析格助词“に”的点性本质意义》,《日语学习与研究》2006 年第8 期,第7-10 页。

[3]徐靖:《移动与空间——汉日对比研究》,复旦大学出版社,2011。

[4]杉村泰:《イメージで教える日本语の格助词》,载『言语文化研究丛书』1,名古屋大学大学院国际言语文化研究科,2002,第39-55 页。

[5]冈智之:《认知言语学から格助词》,载『东京学芸大学纪要』総合教育科学系第58 集,2007,第467-481 页。