中国代际收入流动性趋势分析:1991-2011*

陈 杰,苏 群,2

(南京农业大学1.经济管理学院;2.中国粮食安全研究中心,南京210095)

代际收入流动性作为衡量一个社会机会公平程度的重要指标之一,是指同一个家庭中父代收入对其子代收入的影响程度,较低的代际收入流动性意味着父代收入对子代的影响较大,从而反映出较高的机会不平等程度。近年来,“富二代”、“穷二代”等词汇频繁见于媒体,引起了人们的广泛关注。那么这类“二代”现象是否是我国代际收入流动性整体较低的写照?我国的代际收入流动性究竟如何?

在Becker and Tomes(1979)建立的框架下,代际收入流动性一般用代际收入弹性来表示,该弹性越高,说明父代收入对子代收入的影响越大,代际收入流动性越低。国外关于代际收入弹性的估计起步较早,如Behrman and Taubman(1985)、Becker and Tomes(1986) 等 对美国代际收入弹性的估计结果大约在0.2左右,说明美国有着较高的代际收入流动性。但由于早期研究结论与真实世界严重不符,其后的研究分别采用收入均值法、工具变量法来纠正暂时性收入偏误,所得代际收入弹性的测算结果比以往研究要大,符合理论预期(Solon,1992;Zimmerman,1992;Bjorklund and Jantti,1997)。国内对代际收入弹性的估计始于王海港(2005),但是他使用的是父代单年的收入,因此其估计的结果有向下偏误的较大可能。之后姚先国等(2006)①姚先国,赵丽秋.中国代际收入流动与传递路径研究:1989-2000.第六届中国经济学年会入选论文。利用父亲三年平均收入来处理暂时性收入偏误;何石军等(2013)也利用收入均值法来处理暂时性收入偏误,估计出中国2000、2004、2006、2009年的代际收入弹性分别为0.66、0.49、0.35和0.46。除了收入均值法,也有学者采用工具变量法,如胡洪曙等(2014)同时利用父代教育、职业作为工具变量,对中国居民的代际收入弹性进行了估计。

以往的不少文献以父代2-5年的平均收入作为其持久收入的代理变量,收入的暂时性波动很大,即便是5年的平均收入也很难代表其持久性收入。Solon(1992),Mulligan(1997)等认为父代教育和职业等个人特征短时期内不会出现变化,能够较为真实地反映出其持久性收入,因而可能是合适的工具变量。胡洪曙等(2014)的研究表明父代的个人特征的确可以作为其持久收入的工具变量,但是他们的研究基本都是将若干年的数据合并在一起使用,这样做只能得到一个静态的结论。而现实的情况是,中国宏观经济环境的变化可能会使居民的代际收入流动性发生改变,因此某一个静态的结论可能并不能准确反映出中国居民这几十年来的代际收入流动性。基于此,本文利用1991-2011年中国居民健康和营养调查数据(CHNS),选择合适的工具变量,估计并分析代际收入弹性的变化趋势,以便更加清楚地了解中国居民的代际收入流动性。

一、数据处理及研究方法

(一)数据处理

本文数据来源于中国健康与营养调查(CHNS),该调查为美国北卡罗来纳大学与中国疾病预防控制中心营养和食品安全研究所进行的国际合作项目。本文将使用1991、1993、1997、2000、2004、2006、2009、2011共8年,跨越我国1990年代以及2000年代共20年间的数据。该数据主要覆盖我国辽宁、黑龙江、江苏、山东、河南、湖北、湖南、广西、贵州9个省份(2011年添入北京、上海和重庆样本),具有较好的代表性。CHNS数据采用多段随机抽样方法,样本中包含有城镇和农村居民。

本文首先对所有样本中父代(父亲)和子代的信息进行分离,然后将同属一个家庭的父代、子代数据合并得到父代与其子代历年的综合信息数据。接着结合以往的研究以及CHNS数据自身情况,选择合适年龄段的劳动力。从数据初步统计结果看,样本中子代劳动力进入劳动力市场的年龄比较低,不少劳动力甚至未成年。由于使用较低年龄段的子代收入会带来较大的测算误差(Haider and Solon,2006;何石军等,2013;胡洪曙等,2014),因此本文选择成年以后的子代劳动力。参考中国一般劳动人口的基本特征,本文设定父代劳动力的年龄上限为60岁,删除了父代、子代年龄差距在14岁以下的样本。最后利用CHNS数据提供的2011年消费价格指数对父代、子代收入变量进行了处理,并剔除样本中存在的异常值。经过以上处理,共获得4153对有效配对样本,各年具体的配对数如表1。

表1还分别给出了父代、子代样本净收入、年龄、教育和职业变量的统计结果。年净收入主要包括居民的经营性收入和工资性收入②农村居民经营性收入包括非农经营收入及农业经营收入。农业经营收入由务农收入、园艺收入、畜牧收入及渔业收入构成。。由于净收入数据均经过2011年消费价格指数处理,因此各年之间可以直接比较。从表1中可以看出,1991年以来父代与子代年净收入均有了较大的提高,其中子代收入提高的幅度高于父代。父代的平均年龄在50-52岁之间,子代的平均年龄在22-26岁之间。教育变量为个人受教育年限。1991到2011年间,中国居民的平均受教育程度有所提高,父代平均受教育程度从小学上升至初中,子代平均受教育程度从初中上升至高中。职业变量的设定是参照Erikson and Goldthorpe(2002)的职业等级分类表,对职业进行打分③管理者/行政官员/经理(厂长、政府官员、处长、局司长、行政干部及村干部等)=12;军官与警官=11;高级专业技术工作者(医生、教授、律师、建筑师、工程师等)=10;一般专业技术工作者(助产士、护士、教师、编辑、摄影师等)=9;办公室一般工作人员(秘书、办事员)=8;技术工人或熟练工人(工段长、班组长、工艺工人等)=7;士兵与警察=6;服务行业人员(管家、厨师、服务员、看门人、理发员、售货员、洗衣工等)=5;司机=4;非技术工人或熟练工人(普通工人、伐木工等)=3;农民、渔民、猎人=2;其他=1。。从基本统计结果来看,父代职业平均分值变化不大,基本保持在4.5左右,子代职业平均分值有所上升且从2006年起超越了父代。

表1 配对样本变量统计

(二)研究方法

参考以往的研究(Solon,1992;何石军等,2013),设定代际收入弹性基本估计方程为:

其中,y1表示子代持久性收入,y0表示父代持久性收入,ρ表示父代持久性收入对子代持久性收入的影响程度,ε为随机扰动项。

由于父代持久性收入很难获得,学者们一般使用父代单年收入作为其持久性收入的替代。但是父代单年收入与其持久性收入往往有较大偏差,因此使用父代单年收入来估计代际收入弹性有很大可能会带来向下的偏误(Solon,1992;Zimmerman,1992)。

由于个人一生实际收入一般为单峰型,因此针对单年收入可能带来的向下偏误问题,一个有效的办法是对个体的年收入水平用年龄及其平方项进行调整(Solon,1992)。调整后的方程为:

其中,y1t,y0t分别为子代、父代在t年的收入,age1t,age0t分别为子代、父代在t年的年龄,μ为随机扰动项。

Solon(1992),何石军等(2013)认为,对年龄进行调整可以减小单年收入与持久性收入之间的差异,进而优化单年收入对持久性收入的替代效果。尽管如此,估计出的代际收入弹性仍然可能存在一定程度的偏误,原因在于y0t与μ仍然相关。在此基础上,一种常用的处理办法是收入均值法,但是正如上文所述,收入的暂时性波动很大,父代二三年的平均收入可能并不能很好代表其持久性收入,而父代教育和职业等个人特征短时期一般不会出现变化,反而能够较为真实反映出其持久性收入,因此本文以父代的教育、职业变量作为工具变量,同时采用两阶段估计办法。第一阶段估计方程为:

根据上式得出γ2和γ2的估计值和,在此基础上,第二阶段利用第一阶段所得到的估计值进行最小二乘估计,第二阶段估计方程为:

本文中父代年龄段基本处于40-60岁,属于人生劳动收入成熟的阶段,教育和职业的回报率差别不会太大。因此,在第一阶段中用教育和职业估计出的收入基本上能够代表父代40-60岁之间的收入,从而可以较为有效地表示其持久性收入。

表2 代际收入弹性估计结果(OLS)

二、实证结果分析

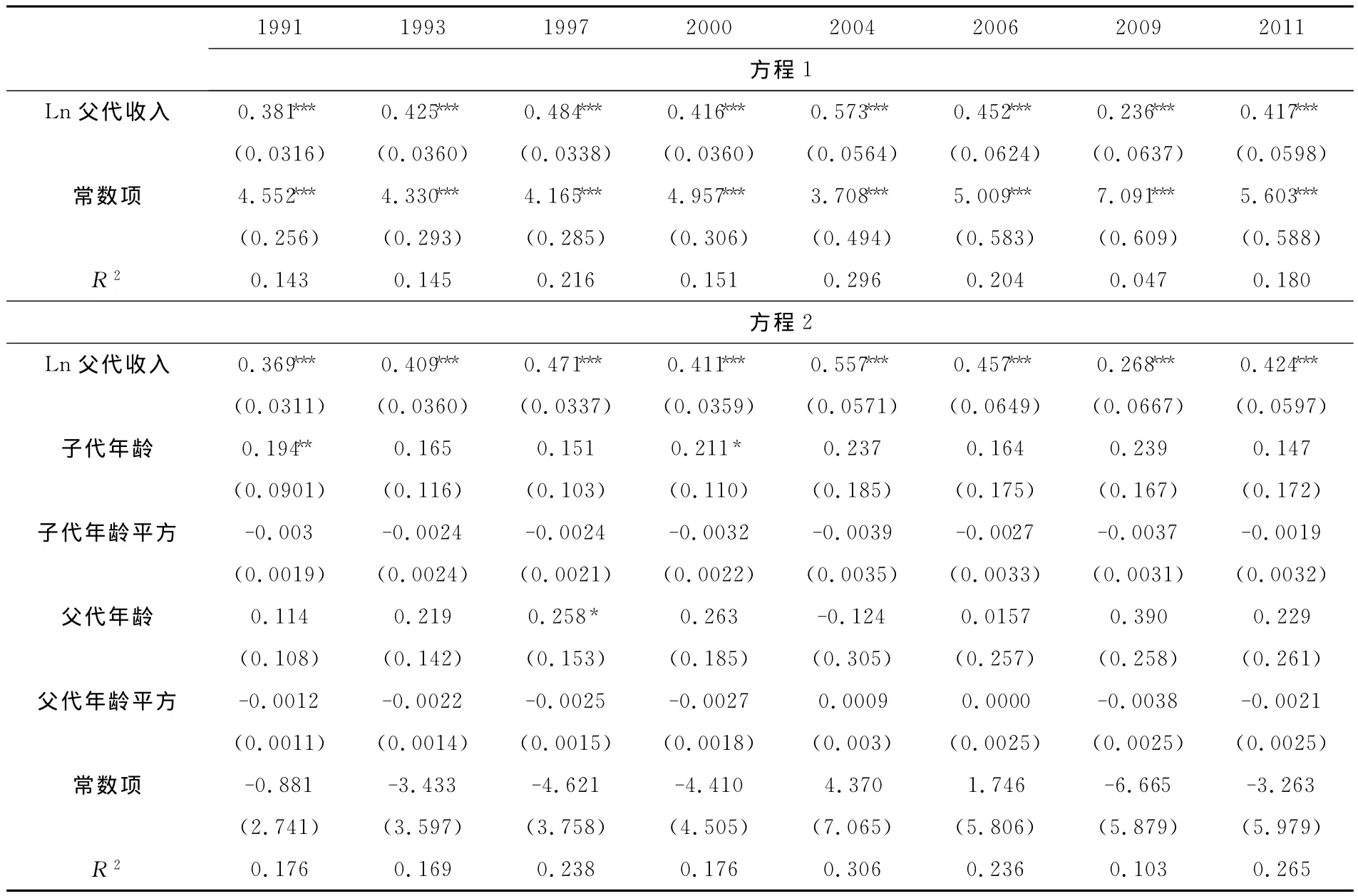

表2给出了利用OLS方法对(1)式和(2)式进行的回归结果。从回归结果看,由(1)式和(2)式估计得到的代际收入弹性均在1%的水平上显著,但两者区别不大。

表3给出了利用工具变量法估计出的代际收入弹性。除了2009年,其他年份的估计结果均在1%的水平上显著,且估计结果均有所提高,符合理论预期。从估计结果看,1991-2011年间中国居民代际收入弹性基本都在0.4以上,平均为0.57。但是估计结果是否可靠还需对工具变量的有效性进行检验,因为工具变量若无效,则可能导致估计结果不一致。

表3 代际收入弹性估计结果(工具变量)

表4给出了工具变量是否有效的检验结果。从过度识别检验的结果来看,各年的P值均大于0.1,故可以认为工具变量基本上外生,与扰动项不相关。从弱工具变量检验结果来看,各年的F值均大于10,LIML法与2SLS法估计出的弹性系数非常接近,从而可以拒绝“存在弱工具变量”的原假设。过度识别和弱工具变量的检验结果可以表明父代教育、职业变量作为本文的工具变量基本是有效的,表3中代际收入弹性的估计结果具有一定的可信度。

表4 工具变量有效性检验结果

本文将表3中代际收入弹性的估计结果与国外的研究结果(Solon,1992;Zimmerman,1992;Bjorklund et al,1997)相比较,发现中国居民的代际收入流动性在此期间总体上比较低。国内关于代际收入弹性的研究事实上还没有取得一致结论,采用不同数据库和收入处理办法得出的中国代际收入弹性在0.3-0.9的大范围内波动(王海港,2005;姚先国等,2006;何石军等,2013;胡洪曙等,2014)。本文对中国居民8年的估算结果均处于这一范围内,说明估算结果具有一定的合理性。

本文将三种方法各年的估计结果绘制成中国居民代际收入弹性趋势图(图1),其中,弹性Ⅰ为基本方程的估计结果,弹性Ⅱ为控制父代、子代年龄后的估计结果,弹性Ⅲ为通过工具变量估计的结果。从图1中可以看出,弹性Ⅰ与弹性Ⅱ差别很小,两者几乎重叠在一起;弹性Ⅲ在趋势上几乎与弹性Ⅰ、Ⅱ保持一致,但是在结果上高于弹性Ⅰ、Ⅱ。趋势一致从侧面反映出通过工具变量估计出的结果具有一定的可信度,而结果略高则说明通过工具变量的确能够在一定程度上纠正利用单年收入估计而产生的向下偏误问题。

由于弹性Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ趋势基本一致,本文以弹性Ⅲ为代表来分析中国居民代际收入弹性的趋势。从图1中可以看出,该趋势大致可以分为三个阶段:第一阶段为1991-2004;第二阶段为2004-2009;第三阶段为2009-2011。在第一阶段中,尽管代际收入弹性在2000年有所下降,但是总体上呈现出一种向上的趋势,并且在2004年达到峰值0.7,该结论与魏颖(2009)的研究保持一致;代际收入弹性在第二阶段经历了一个迅速下降的过程,然而在第三阶段却有所反弹。

在第一阶段,代际收入弹性较高且总体上呈现一种向上的趋势,说明父代对子代收入的影响较大。带来这种结果的原因当然是多方面的,对于城镇居民来说,比较重要的一点是间接的“接班”和“顶替”现象,以及随后的“交换”现象①“顶替”和“接班”是指父代在某一行业部门工作,退休后可由其子女无条件接班;间接的“顶替”和“接班”是指许多行业系统虽然也是公开招聘,但却依然倾向招收本行业系统工作人员的子女;“交换”现象是指一些收益较高行业的工作人员子女在就业时互相交换。如某地方的金融行业与邮电行业约定,邮电行业工作人员的子女在就业时可以优先进入本地区的金融行业,作为交换,本地区金融行业工作人员的子女在就业时可以优先进入本地区的邮电行业(郭丛斌,2009)。在这一阶段仍然比较盛行。郭丛斌等(2005-2009)的研究表明在这一阶段整个社会代际之间行业的继承性非常明显。父代在科学研究、技术服务业工作,其子代主要的流动方向为公共管理和社会组织、信息技术和计算机业等收益较高的行业;父代在水、电及燃气供应业工作,其子代除了子承父业外,主要流动的方向依然为其他收益较高的行业,如水利、环境和公共设施管理,交通运输和邮政业等;而父代在制造业工作,其子代主要流向建筑业和批发零售业等收益较低的行业。对于农村居民来说,20世纪90年代初农村剩余劳动力依然不断转移到乡镇企业,由于乡镇企业基本都在当地,加之农村又是一个熟人社会,因此父代对其子代进入乡镇企业就业或多或少会产生作用。随后农村剩余劳动力开始向城市大规模流动,1997-2004年,外出劳动力每年平均增长率高达14.9%(蔡昉,2007)。在这过程中,子代劳动力寻找非农劳动岗位一方面会受其父代直接影响,另一方面有资源的父代会委托亲戚、朋友给予其子代帮助。

在第二阶段,代际收入弹性迅速下降。究其原因,在这一阶段,工作岗位对劳动者的学历、能力的要求更高,间接“接班”“顶替”以及“交换”现象有所缓解,个人的收入越来越受到教育等人力资本因素的影响。与此同时,大量农民工进城,使得城镇管理岗位供给急剧增加。这些都为城镇中低层子代向上流动提供了巨大的空间。对于农村居民而言,随着我国现代化和城市化的步伐不断加快,城市经济的快速发展创造出了大量就业机会,如商业、服务业、生产运输业,这为所有农村子代劳动力提供了很多非农就业的机会。由于机会较多,农村子代劳动力可以在较少依赖父代的情况下自行寻找到非农就业岗位并获得收入,从而带来代际收入流动性的提高。此外,计划生育政策的严格执行降低了人口的出生率,使得主要劳动力市场优势职业劳动者子女数量减少①相对于农村居民,计划生育政策对城镇居民更加严格,而对于主要劳动力市场的职业劳动者,如国家机关工作人员和专业技术工作人员等,则尤其严格。。这不仅为城镇中低层子代向上流动提供了机会,同时也为受教育程度较高的农村青年向上流动提供了可能。最后,科学技术进步带来不少新兴职业,而这些新兴职业大部分都集中在社会职业体系的中上层,有着较高且稳定的收入预期。这些新增的职业岗位为所有处于中低阶层的子代提供了向上流动的机会,从而有助于提高居民代际收入流动性。

在第三阶段,居民代际收入弹性出现反弹,一个可能的解释是随着中国经济发展的逐步平稳,社会阶层可能正逐步形成,父代对子代收入的影响逐步加大。

三、主要结论及建议

尽管直接采用父代收入与子代收入进行回归得出的代际收入弹性事实上只能反映出两者的相关关系,而非因果关系,但是较为准确地估算出代际收入弹性可以更加清楚地了解中国的代际收入流动性,也便于与其他国家的研究成果进行比较,因而具有较强的现实意义。本文利用中国健康与营养调查(CHNS)1991-2011年的数据,采用合适的的工具变量对中国居民代际收入流动性进行了估计。研究结果表明:(1)父代受教育程度、职业类型是有效的工具变量,居民代际收入弹性在1991-2011年间基本都在0.4以上,平均为0.57,与国外研究相比较可以发现中国居民代际收入流动性较低,机会不平等程度较高。(2)1991-2004年间,居民代际收入弹性总体上呈现出一种向上的趋势,并且在2004年达到峰值0.7。原因在于城镇中间接的“接班”“顶替”以及随后的“交换”现象在这一阶段仍然比较盛行,此外20世纪90年代农村乡镇企业仍具生命力,90年代末农村剩余劳动力开始向城市大规模流动,在此阶段农村父代对子代影响较大;2004-2009年间,居民代际收入弹性经历了一个迅速下降的过程。原因可能是科学技术进步、城镇管理岗位供给增加、主要劳动力市场优势职业劳动者子女数量减少为城镇中低层子代向上流动提供了巨大的空间,此外随着城市经济发展的加快,农村子代劳动力能够在较少依赖父代的情况下,获得大量非农就业的机会;2009-2011年间,居民代际收入弹性有所反弹的情况表明随着中国经济发展的逐步平稳,社会阶层可能正逐步形成,父代对子代收入的影响开始增强。而这恰好可以说明近年来“富二代”现象的出现。

代际收入弹性的变化趋势表明,中国代际收入流动性从2004年起的改善正在走向转折点,因此需要政府制定相关政策来提高代际收入流动性。已有部分研究(Maye and Lopoo,2008;周波、苏佳,2012)表明公共教育投资能够有效地增加代际收入流动性。因此政府应该通过进一步普及教育,尤其是改善落后地区的教育资源来提高居民的代际收入流动性。此外,政府还应该继续健全劳动力市场,努力为每一个劳动者获得相应的工作岗位提供平等的机会。

由于数据的限制①CHNS数据中城镇与农村样本大致为3∶7,在经过父代-子代配对及删除异常值后,城镇样本较少,不足以支撑本文对代际收入流动性趋势的研究。,本文并未对城镇及农村的代际收入流动性趋势进行对比研究。

[1] 蔡昉.中国劳动力市场发育与就业变化[J].经济研究,2007,(7):4-14.

[2] 郭丛斌,丁小浩.中国劳动力市场分割中的行业代际效应及教育的作用[J].教育研究,2005,(1):34-40.

[3] 郭丛斌.教育与代际流动[M].北京:北京大学出版社,2009.

[4] 何石军,黄桂田.中国社会的代际收入流动趋势:2000-2009[J].金融研究,2013,(2):19-32.

[5] 胡洪曙,亓寿伟.中国居民家庭收入分配的收入代际流动性[J].中南财经政法大学学报,2014,(2):20-29.

[6] 权衡.收入差距与收入流动:国际经验比较及其启示[J].社会科学,2008,(2):4-13.

[7] 王海港.中国居民收入分配的代际流动[J].经济科学,2005,(2):18-25.

[8] 魏颖.中国代际收入流动与收入不平等问题研究[M].北京,中国财政经济出版社,2009.

[9] 周波,苏佳.财政教育支出与代际收入流动[J].世界经济,2012,(12):41-61.

[10] Becker,Gary S.and Nigel Tomes.An Equilibrium Theory of Distribution of Income and Intergenerational Mobility[J].Journal of Political Economy,1979,(87):1153-1189.

[11] Becker,Gary S.and Nigel Tomes.Human capital and the rise and fall of families[J].Journal of Labor Economics,1986,(4):S1-S39.

[12] Behrman,Jere R and Paul Taubman.Intergenerational earnings mobility in the united state:some estimates and a test of Becker's intergenerational endowments model[J].Review of Economics and Statistics,1985,(67):144-151.

[13] Bjorklund Anders and Markus Jantti.Intergenerational income mobility in Sweden compared to the United States[J].American Economic Review,1997,(87):1009-1018.

[14] Erikson R.and Goldthorpe J.H.Intergenerational Inequality:A Sociological Perspective[J].Journal of Economic Perspectives,2002,16,(3):31-44.

[15] Haider,Steven J.and Solon Gary.Life-cycle variation in the association between current and lifetime earnings[J].American Economic Review,2006,(96):1308-1320.

[16] Mayer,S.E.and Lopoo,L.M.Government Spending and Intergenerational Mobility[J].Journal of Public Economics,2008,92(1-2):139-158.

[17] Mazumder,Bhashkar.Fortunate sons:new estimates of intergenerational mobility in the US using social security earnings data[J].Review of Economics and Statistics,2005,(87):235-255.

[18] Mulligan.(1997),Parental priorities and economic inequality(University of Chicago Press,Chicago).Solon Gary.Intergenerational income mobility in the United States[J].American Economic Review,1992,(82):393-408.

[19] Zimmerman,David J.Regression toward mediocrity in economic status[J].American Economic Review,1992,(82):409-429.