土地整治公众参与主体权益偏差分析——基于利益相关者理论*

王利敏,李淑杰

(1.安徽农业大学 经济管理学院,合肥230036;2.吉林大学 地球科学学院,长春130061)

公众参与是当代民主的一种具体表现,是一种影响公共政策和公共生活的公民活动,已是政府管理不可缺少的一个环节。[1]土地整治是一项复杂的公共系统工程,参与方多、影响面广,必须权衡各方利益主体的权益,综合考虑土地价值及生态环境持续效益,充分实现公众参与。[2]土地整治公众参与理念已逐步被有关执政者及专家学者认同,在实践和理论层面也进行了有益探索。但在实践层面,我国的土地整治公众参与尚处于初级阶段,只是在土地整治规划编制实施中引入公众参与,[3]公众参与的广度及深度都较低;理论层面,由于土地整治公众参与在国内尚属新生事物,个别学者还仅着眼于对土地整治公众参与浅层次问题(如公众参与的重要性、参与现状、存在问题及影响因素等)的剖析,当然也有部分学者高屋建瓴,站在审视者的角度介绍引进国外及台湾地区土地整治公众参与的具体做法。[2][4-5]土地整治需要公众参与,但如何参与,个别学者就公众参与的理论方法进行了探讨。[6-7]另外,还有学者运用实证分析法对部分区域的土地整治公众参与绩效进行了评价。[8]当然大多数研究最后都指出,要切实强化土地整治公众参与,必须从强化法制、理顺体制、健全机制等方面通过加强土地整治顶层制度设计来实现。虽然现有研究已经指出了推进土地整治公众参与的制度设计方向,但比较宏观笼统。土地整治项目参与方多、影响面广,必须权衡各方利益主体的权益才能充分实现公众参与,而现有研究却忽略了对土地整治参与各方的权益偏差分析,在此种情况下提出的土地整治公众参与推进措施的可行性是值得商榷的。因此本研究基于这一现实,在运用利益相关者理论方法区分土地整治公众参与主体类型的基础上,剖析各参与主体在土地整治过程中理论与实践中的权益偏差,并提出相应的治理策略,希望为决策部门构建土地整治公众参与制度提供理论基础。

一、土地整治公众参与主体分类

利益相关者理论(stakeholder theory)产生于20世纪60年代英美等国家。[9]根据这一理论,土地整治公众参与主体应是土地整治利益相关者,是进行土地整治时受其现实或潜在影响的个人或群体。对于利益相关者的识别与分类,国内外研究很广泛,代表性成果包括“多维细分法”“广义相关者分类法”“米切尔评分法”[10]。米切尔评分法属于定量分析法,在判断和界定企业利益相关者方面操作简单,应用较广泛。

根据米切尔评分法中利益相关者属性划分,土地整治利益相关者体现3个属性:(1)合法性(Legitimacy),即某一个人或群体是否在法律、道义和社会价值层面对土地整治项目拥有索取权(管理、决策、实施、运营及利益分享的权力);(2)权力性(Power),即某一个人或群体是否拥有地位、能力和相应的手段对土地整治管理、决策层施加影响;(3)紧急性(Urgency),即某一个人或群体的要求能否立即引起土地整治项目管理、决策层的关注。在此基础上,按照各利益相关者属性表现程度及强弱,把土地整治利益相关者划分为三种类型:第一类是潜在利益相关者,只拥有三属性中的部分属性且属性特性表现较弱,与项目管理决策者之间表现为一种潜在的关系;第二类是预期型利益相关者,同样其属性表现并不完整,但其属性特性较强,与潜在型利益相关者相比,他们以更加积极的姿态关心土地整治项目,并期待项目管理、决策层能够有效回应他们的权益诉求;第三类是确定型利益相关者,他们同时拥有合法性、权力性和紧急性三种属性,对土地整治项目的顺利推进意义重大。

土地整治是一项复杂的系统工程,涉及面广,利益相关者较多,具体表现为组织和个体。其中组织包括:地方政府及相关部门,土地整治规划咨询设计、实施及监理单位,土地整治项目区农村集体经济组织,非营利性团体;个体包括:地方政府及相关部门官员,土地整治规划编制专家学者,土地整治规划设计、实施及监理技术人员、土地整治项目区农民、其他个体。根据上述理论并结合土地整治公众参与问卷调查统计分析结果,其主体类型划分如表1。

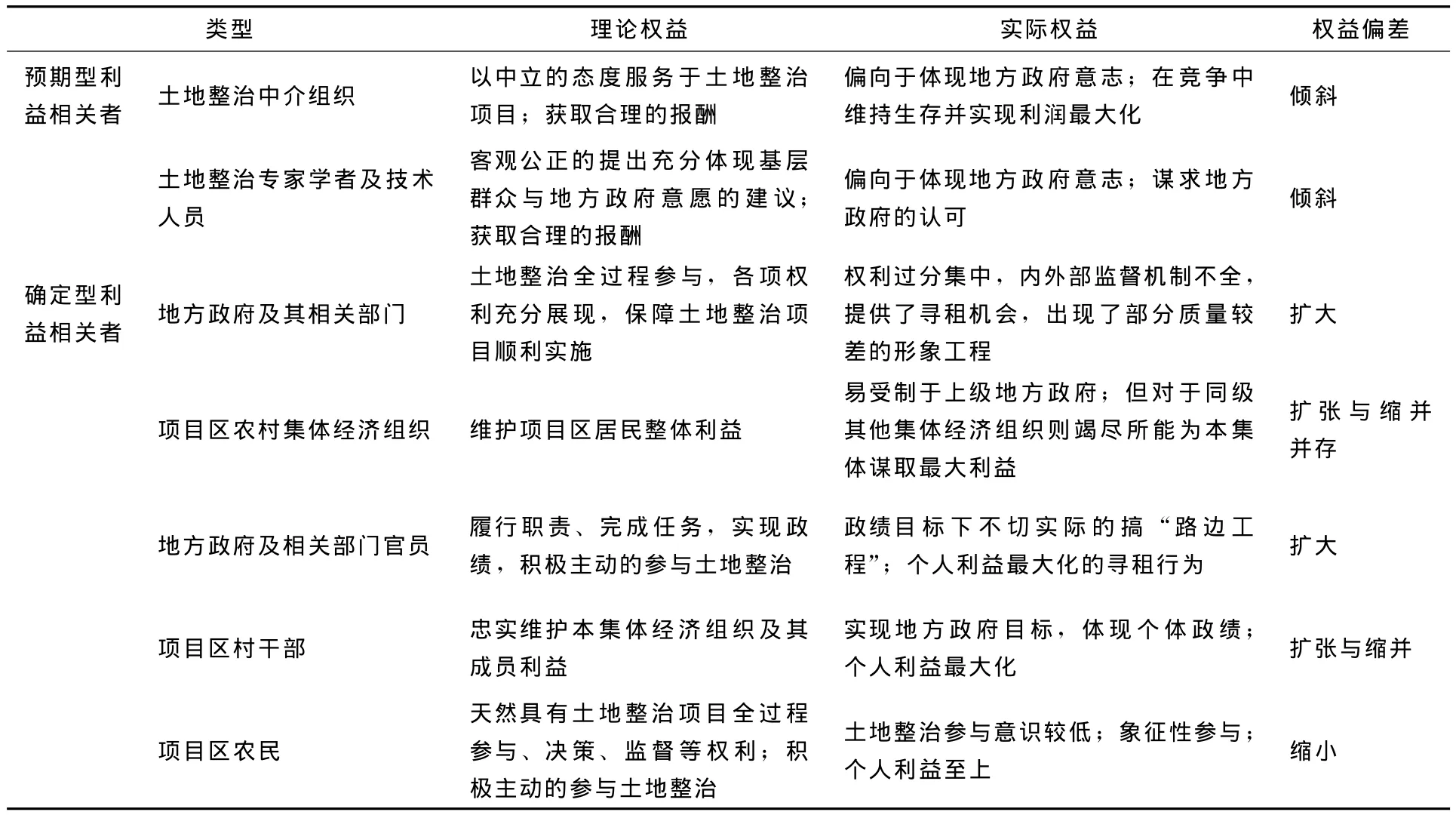

二、各利益相关者的权益偏差

土地整治利益相关者较多,不同的利益相关者在不同的阶段有不同的权益偏差。要想顺利推进土地整治工程实施,必须明确各利益相关者的利益,协调内在的冲突,实现各利益相关者的权益。[11]由于潜在型利益相关者对土地整治项目影响力及关联度都较弱,本研究将重点针对预期型和确定型利益相关者权益偏差进行分析(表2)。

(一)预期型利益相关者

从表1土地整治公众参与主体类型可知,预期型利益相关者只具备权力性和紧急性两种属性,属性表现能力都较高;另外,从表1也可看出预期型利益相关者无论是组织或个体都是土地整治技术支持者,其对土地整治项目内容本身并无任何权益诉求,其基本权益偏差源于自我价值和自我能力的实现。[12]

1.土地整治中介组织。土地整治咨询规划设计单位、工程实施及监理单位都属于土地整治中介组织,权益基本相同,只是权益表现的阶段不同,整治规划设计单位的权益表现主要在规划立项、编制阶段;工程实施及监理单位的权益主要是整治工程实施、验收阶段。

表1 土地整治公众参与主体类型表

表2 土地整治公众参与主体权益偏差表

如表2,理论上,土地整治中介组织应不偏不倚站在中立的角度为土地整治项目服务,其所有的行为都是为更好的推进土地整治项目保质保量按时完成、运行。而现实中,土地整治中介组织是竞争性市场体系中的一个单位,维持生存与追求利润最大化是企业经营的目标,而尽职尽责的为雇主服务则是实现前述目标的前提。在实际土地整治过程中,地方政府及相关部门是土地整治中介单位的雇主,为了企业生存与利润获取,相关企业在土地整治规划编制及工程实施中会着力体现地方政府及相关部门的意志,而忽略或敷衍性体现其他利益相关者如村集体经济组织或农民个体的意愿。如此以来,就可能导致土地整治规划设计的内容与实际脱节,工程实施中修建大量的“路边工程”[13],使土地整治工程不能发挥应有的效用,引起土地整治项目区基层组织及群众的不满,阻碍土地整治项目的顺利实施。

2.土地整治专家学者及技术人员。土地整治专家学者及技术人员是社会“精英”阶层,是土地整治规划编制及工程实施的主力军。在整个土地整治项目运作过程中,土地整治专家学者及技术人员并不具有管理决策权,但其所拥用的知识和技术使其在项目立项、方案选择、工程设计等方面拥有较强的话语权,且其单方面的意见或建议能短时间内传递到项目管理决策层,并得到应有的重视。另外,土地整治专家学者及技术人员在整个土地整治项目从立项到工程竣工验收阶段要与不同的参与者包括基层政府、村集体及农民个体对话协商,这些专家学者及相关技术人员可以合理运用自己的话语权,以公正中立的态度把基层群众的意愿反馈给上级政府,并在整治项目规划的编制及项目设计施工过程中充分体现公众意愿。但现实中,相关专家学者都是接受到地方政府的邀请才能参与土地整治项目运作,其参与土地整治项目的最终目的还是为地方政府服务体现地方政府意志;而土地整治技术人员大都是土地整治中介单位员工,其参与土地整治项目运作虽然是由单位委派,但由于其工作及报酬的获得都来自于企业利益的实现,因此土地整治相关技术人员最终也是为地方政府服务。如此以来在整个土地整治项目运作过程中,缺少了能为弱势群体或个体代言的中间人,造成部分区域土地整治项目地方政府虽耗费了大量的人力财力物力却得不到群众的支持。

(二)确定型利益相关者

确定型利益相关者同时拥有高合法性、高权力性、高紧急性三大属性,是土地整治公众参与的核心主体,其权益诉求与土地整治项目内容及项目的顺利实施都有很高的关联性,因此各主体土地整治项目积极性和主动性都较强。

1.地方政府及其相关部门。土地整治项目的实际运作一般由地方政府(县市区级政府)及其相关部门负责。受耕地保护及经济发展的双重压力刺激,许多地方政府都热衷于进行农村土地整治。通过土地整治,地方政府可以实现多重目标:确保本行政区域内耕地占补平衡;改善农村居民居住环境;获得一定规模的城市建设用地置换指标。基于此,当前大规模的土地整治项目基本是由地方政府自上而下主导的,其各项权利(参与权、表达权、选择权、委托权、监督权及管理权)得到了充分展现:从立项、规划、实施到验收地方政府及其相关部门全程参与,参与权与表达权得到充分体现;在规划设计、工程实施及监理单位的选择委托时,其选择权和委托权得到充分发挥;在工程实施和验收阶段,行政管理和监督权得到充分展现;在项目资金的使用时,行政分配权及监督权同时得到运用。由于各项权利的过分集中,加上内外部监督机制的不健全,导致土地整治成为部分腐败之源:项目前期,项目及工程的争取给部分当权者提供了寻租机会;项目实施环节,工程的层层分包或转包致使部分整治工程质量较差;资金运用环节,频繁、大额的资金流为部分管理者提供了贪污挪用的契机。这些最终不仅导致土地整治工程不能实现预定功能,造成国有资产的浪费,同时导致项目区民众对地方政府的执政能力和公信力的质疑。

2.项目区农村集体经济组织。项目区农村集体经济组织是区内农户的组织、代表,担负着维护项目区居民整体利益的功能,同时负责传递土地整治工作相关信息。由于项目区农村集体经济组织属于基层民众组织,相较于拥有行政管理权的地方政府天然具有弱势性。由于权益表达平台的缺失及渠道的不畅,当土地整治活动侵害了集体利益时,基层农村集体经济组织唯一的权益实现路径就是纠集集体成员聚众抗议,不利于社会稳定。另外,现实中多数区域农村集体经济组织代表是虚无的,一般由村民委员会代理。但受当前行政管理体制的影响,村民自治委员会已成会地方政府尤其是乡镇政府的派出机构[14],直接为地方政府服务,在土地整治过程中易受地方政府意志左右。

在强权的地方政府面前,项目区农村集体经济组织属于弱势群体,但面对同等级的其他农村集体经济组织时,这些弱势群体就变成了强者。一般的土地整治项目会涉及多个行政村,涉及多个农村集体经济组织。土地整治过程也是集体土地权属的调整、农田水利工程线路安排、补偿资金分配的过程,此时各农村集体经济组织都是竭尽所能为本集体谋取最大利益。

3.地方政府及相关部门官员。地方政府及相关部门官员同专家学者一样属于社会精英,但其话语权较专家学者强,因为其代表的是位于管理决策层的地方政府。在土地整治过程中,地方政府及相关部门的官员参与土地整治不仅是完成上级领导的托付、履行自己的职责、实现地方政府的权益,更重要的是其政绩、职位升迁都需要土地整治项目的顺利实施来实现。因此地方政府及相关部门官员一般都以积极主动的态度参与土地整治项目,其一言一行也都会体现地方政府利益。但现实中地方政府及相关部门官员作为单个个体,也存在个体利益最大化的需求。因此在土地整治过程中,为谋求个体政绩,很容易把个人意志施加给专家学者及相关技术人员,致使许多“路边工程”的产生,影响土地整治工程的整体功能。

4.项目区村干部。现实中农村集体经济组织的代表多由村干部充当,因此村干部应是村民权益的维护者。实际上在土地整治过程中,在土地确权、各种权益的补偿方面,当本集体利益与其他集体利益冲突时,村干部作为本集体的代表经常会努力为本集体谋取更多利益。由于当前村干部的选举及委任直接受到地方政府不同程度的干涉,现在的村民自治委员会带有部分行政色彩,基本是地方政府的派出机构,在这种情况下,村干部已不再是村集体经济组织的代表,而是地方政府的基层工作人员,其参与土地整治工作的目的是实现地方政府意志,体现自己的政绩。同时项目区村干部也是单个个体,同样存在个人利益最大化的需求。在土地整治过程中,若个人权益受到侵害时,其本身具有的三大属性直接导致其利用自己身份的特殊性——官民一体化,直接维护甚至谋取过多利益。

5.项目区农民。项目区农民是土地整治项目区土地的实际承包人和使用人,土地整治活动对项目区农民的利益影响很大。因此,项目区农民应是土地整治项目的核心利益相关者。但从表1可以看出,项目区农民的利益相关者属性表现为“两高一低”:高合法性、高权力性、低紧急性,属于预期型利益相关者。但在本研究中,笔者把项目区农民从预期型利益相关者类调入确定型利益相关者,因为其利益相关者属性的低紧急性是由于当前行政体制的不完善和农民个体的弱势性造成的。实际上利益相关者三大属性是互相联系且动态变化的,当农民个体的权益受到强烈损害时,尽管由于农民个体的弱势性,其意见无法立即传递到并受到土地整治项目管理决策层的重视,但农民个体此时会运用极端的手段(如上访、自杀等)充分发挥自己的高权力性使其利益相关者属性的低紧急性转变为高紧急性来维护自己的权益。

项目区农民是土地整治项目区土地的直接利用者,熟悉项目区土地的状况,天然具有土地整治项目的全过程参与权、方案决策权以及土地整治工程实施的监督权。但现实中,一直以来土地整治项目的实际主导者与投资者都是地方政府,这使农民潜意识认为土地整治是地方政府及当官者的工作,导致项目区农民参与土地整治的主动性较低。另外,在实际土地整治项目运作中,农民的参与也仅是象征性参与,只是为项目的前期工作提供现状资料,但中期规划方案的设计、选择及工程的实施过程中,农民仅仅实现了被告知权,农民个体的意见无法表达。这些都易导致某些项目方案不符合整治区实际情况,不得不重新设计或修改计划;而且由于方案未能有效保障农民的利益,在土地整治过程中,农民个体会以各种形式阻挠工程的实施;此外那些已经投入使用的土地整治工程,由于建设期未能实现有效的农民参与,后期工程的管护与维修监督无法得到农民个体的配合,导致部分已建成工程快速毁损、失去原有功效,不得不重新建设。

三、结论及建议

(一)研究结论

通过前述研究分析得出如下结论:

(1)土地整治公众参与利益相关者较多,但确定型利益相关者只包括:地方政府及其相关部门、项目区村集体经济组织、地方政府及其相关部门官员、项目区村干部及农民;预期型利益相关者主要是土地整治技术支持者,包括:土地整治中介单位及土地整治专家学者和技术人员。

(2)预期型利益相关者对土地整治项目本身无任何权益诉求,但基本权益来自于自身价值和自我能力的实现;确定型利益相关者与土地整治项目本身关联度较强,其基本权益的维护与实现贯穿整个土地整治过程。

(3)土地整治过程中,预期型利益相关者在实现其基本权益时表现出向地方政府及其相关部门倾斜的特点;确定型利益相关者在实现各自的权益时,表现出不同的特点:地方政府及相关部门及其官员权益扩张、村集体经济组织和村干部同时存在权益扩张与缩并的现象;项目区农民权益缩小。

(二)对策建议

要切实推进土地整治公众参与,需要协调各参与主体尤其是确定型与预期型利益相关者的权益,构建约束与激励机制消除各参与主体理论与实践中的权益偏差。

(1)对于预期型利益相关者,在现行的土地整治制度下,其权益偏差主要源于报酬的实现,因此应从加强土地整治规划编制、工程实施等方面的外部监督、构建土地整治规划或工程实施及监理组织协会来监督约束其政府偏向,同时建立以土地整治工程项目投入使用中的实际利用效果为准则的奖励制度,激励预期型利益相关者积极主动的协调各方权益。

(2)对于确定型利益相关者,对于地方政府及相关部门官员,应从加强土地整理相关信息尤其是财务信息的透明度、社会监督、完善土地整治绩效及官员政绩考评体系等方面建立约束与激励机制;而对于项目区农村集体经济组织、村干部及项目区农民则应从加强宣传教育提高其土地整理知识及意识、增加土地整理相关信息的透明度、建立公众参与土地整理的民间协会组织、搭建弱势群体权益表达与维护平台等方面构建激励与约束机制。

[1] 王雅琴.公众参与背景下的政府决策能力建设[J].中国行政管理,2014,(9):102-105.

[2] 罗明,周同,张丽佳.中德土地整治公众参与比较研究[J].中国土地,2013,(5):59-61.

[3] 毛志红.多些“民意考量”少些“行政干预”——从践行群众路线视角看土地整治公众参与[N].中国国土资源报,2013-10-30(007).

[4] 毕宇珠.乡村土地整理规划中的公众参与研究——以一个中德合作土地整理项目为例[J].生态经济,2009,(9):38-41.

[5] 张占录,吴红梅,张远索.台湾农村社区土地重划的公众参与机制——以过沟农村社区为例[J].地域研究与开发,2013,32(5):133-137.

[6] 王慧珍,段建南,李萍.县级土地利用规划的公众参与方法与实践[J].中国土地科学,2008,22(10):64-69.

[7] 赵谦.构建中国农民参与农村土地整理制度之思考[J].中国土地科学,2011,25(7):37-44.

[8] 郑华伟,张锐,刘友兆.利益相关者视角下农村土地整理项目绩效评价[J].中国土地科学,2014,28(7):54-61.

[9] 徐延辉,龚紫钰.城市社区利益相关者:内涵、角色与功能[J].湖南师范大学社会科学学报,2014,(2):104-111.

[10] 张宏,白中科,王金满,等.矿山土地复垦公众参与内在机制及其利益相关者分析[J].中国土地科学,2013,27(8):81-86.

[11] 葛俊杰.利益均衡视角下的环境保护公众参与机制研究[D].南京大学,2011.

[12] 王晓军,梅傲雪,周洋.县级土地利用总体规划编制过程中的利益相关者分析[J].中国土地科学,2014,28(9):47-52.

[13] 吴诗嫚.农地整理过程中利益协调机制研究[D].华中农业大学,2014.

[14] 思维,曹渝,齐广旭,等.宅基地置换进程中村级集体经济组织的行为监管[J].统计与决策,2014,(18):49-52.