“引导

——发现式教学模式”在质量守恒定律教学中的应用

“引导

——发现式教学模式”在质量守恒定律教学中的应用

刘虎年 (甘肃省张掖市甘州区碱滩镇中心学校 734013)

布鲁纳在《教学理论的建议》中指出:“所谓求知,是过程不是结果。”“所谓科学的教学不是灌输作为结果的知识,而是指导学生参与知识的形成过程。”“引导——发现式教学”正是在这种思想指导下进行的教学模式。

课堂教学的程序设计是:课题兴趣→素材——疑问→点拨——假设验证→评价——结论→运用结论知识反馈。

【课题兴趣】多媒体演示“水通电分解的微观模拟图”。

【引言】由分子构成的物质在化学变化中:分子→原子→新分子→新物质。这说明在化学变化中分子本身发生了变化,从而引起了反应前后分子种类的变化。而原子本身在化学反应前后并没有发生变化,只是重新组合,所以在化学反应中原子的种类和数目并没有改变。这是从“质”的方面研究化学变化。今天,我们要从“量”的方面来研究化学变化。

(说明)给学生一定的内容为背景引出课题,激发学生的学习兴趣,唤起学生进行探究的欲望。

【素材——疑问】教师演示两个试验:CuSO4溶液与NaOH溶液反应生成蓝色Cu(OH)2絮状沉淀;白磷在锥形瓶中燃烧。提出三个问题:

1.蓝色CuSO4溶液与无色NaOH溶液反应后,物质的总质量是增加了、减少了,还是不变?

2.白磷燃烧后,物质的总质量是增加了、减少了,还是不变?

3.为什么反应前各物质的质量总和与反应后各物质的质量总和相等?(学生实验完成后再提出该设问)

【点拨——验证】把学生分成若干组(每两组解决一个问题)进行以下两个实验。

实验一:把装有NaOH溶液的小试管放入盛有CuSO4溶液的烧杯中,放在托盘天平上调节平衡,把这两种溶液混合后观察现象,天平是否平衡?

实验二:把一粒白磷放入锥形瓶中,用带玻璃管的橡皮塞塞住瓶口,放在托盘天平上调节平衡后取下锥形瓶,把玻璃棒加热到红热后,迅速塞紧锥形瓶,并将白磷引燃,天平是否平衡?

引导学生按如下步骤进行实验分析:

(说明)学生一边实验,一边发现问题,提高了操作、观察和思考能力。

【评价——结论】根据学生实验得出结论:天平仍然平衡。

【素材——疑问】给出设问3,学生分组讨论,思维活跃,气氛热烈,情绪高涨,培养了学生的创新思维和创新精神。

【点拨——假设】经过讨论后,学生纷纷提出几种假设,这时,教师不急于下结论,而是依靠学生的互相辩论,把几种不可能的假设给予否定,最后,学生若对“由于反应前后原子的种类和数目不变”理解不透,教师再进行引导分析。

【验证】教师给出H2+CuOCu+ H2O的反应式,再分组讨论以下四个问题:

1.反应前后原子的种类和数目是否发生改变?

2.反应前参加反应的各物质质量总和是多少?反应后生成的各物质质量总和是多少?

3.可以得出什么结论?

【评价——验证】形象化处理:

质量守恒定理的本质:在一切化学反应中,反应前后原子的种类和数目都没有改变和增减,原子的质量也没有发生改变,所以反应前后各物质的质量总和必然相等。

【教师总结】

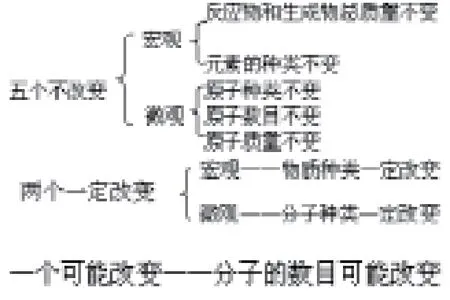

从宏观和微观上理解质量守恒定律可归纳:

【反馈――练习】

1.已知氯酸钾(化学式为KC1O3)在MnO2催化作用下能受热分解生成氧气和氯化钾。现有3.0gKC1O3和MnO2的混合物,加热后得到2.04g固体,则生成氧气的质量为( )。

A.0.96g B.1.51g

C.0.55g D.1.11g

2.铜绿受热分解生成氧化铜(CuO)、水(H2O)和二氧化碳(CO2),则铜绿中含有的元素有( )

A.氢元素和铜元素

B.氧元素、铜元素

C.氢元素、铜元素、碳元素、氧元素

D.不能确定

3.在反应A+B=C中,5克A与足量的B反应生成8克C,则参加反应的B的质量是( )

A.8克 B.5克 C.3克 D.2克

4.已知一反应:2A2+3B2→2C,A、B为两元素符号,则C的化学式为( )

A.AB B.A2B3C.A4B6D.A3B2

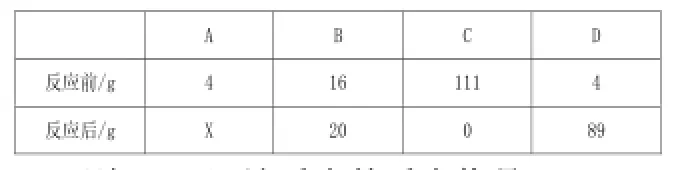

5.将A、B、C、D四种物质放在密闭容器中加热,化学反应前后四种物质的质量关系如下表所示:

A B C D反应前/g 4 16 111 4反应后/g X 20 0 89

则:(1)该反应的反应物是____,生成物是____;

(2)表中“X”值为____;

(3)该反应属于____反应(填“化合”“分解”)。

效果分析:

1.“引导——发现式”教学模式充分体现了主导与主体相统一的原则。在教学中,教师起着引导、指导、点拔、评价的主导作用,学生则在实验和交流中发现、总结、归纳、生成知识,最后在练习中应用知识,形成技能。这种教学模式充分发挥了学生的主导作用。

2.有利于提高学生的智力水平。学习过程中学生始终处于积极思考的学习状态,对其观察力、记忆力、注意力、想象力和思维能力的培养和提高都有十分重要的意义。

3.有利于培养学生的探究精神。在发现问题和解决问题的过程中,学生的潜能得到了充分发挥,他们理解了所学知识的相互联系和科学含义,并获得了探究结论得到认可的满足感。同时,教师不失时机地创设信息环境,让学生在此环境中解决实际问题,激活了他们的思维,培养了他们的科学态度。这也对学生形成科学世界观和人生观十分重要。

(责编 房晓伟)