煤炭资源开采带来的负效应及政策规制——以新疆为例

煤炭资源开采带来的负效应及政策规制——以新疆为例

刘晓婷陈闻君

摘要面对新疆煤炭资源开采带来的生态环境的破坏、产业结构失衡、人力资本投资降低、制度恶化等负面影响,为了响应和配合国家“西部大开发”战略和“丝绸之路经济带”建设工作,新疆地区应该采取相应的政策措施来规避这些负效应,以实现新疆资源、经济和社会的持续、快速、健康、稳定发展。建立和完善生态环境补偿机制;优化和调整产业结构,减少对煤炭资源的依赖程度;加大人力资本的投资,重视教育事业发展;建立科学合理的资源开采管理制度。

关键词新疆煤炭开采煤炭资源生态环境政策规制

文章编号中国图书分类号F426

文献标识码A1671-4741(2015)03-0079-07

基金项目:本文系2014年国家社科基金项目“利用上合组织与CAREC机制推进新疆与中亚区域经济合作研究”(14BJL050)的阶段性研究成果。

作者简介:(

一、引言

从主流经济学的角度来看,负效应是指一个经济主体在经济活动过程中对另一个经济主体带来了消极影响,造成了额外的成本。随着矿产资源的大规模开采,资源丰裕的国家或地区出现了不同程度的资源枯竭、生态环境的破坏、环境污染及经济增长乏力等现象,从而制约了资源丰裕国家或地区的经济发展。早在20世纪80年代,外国学者就注意到了资源大规模开采所带来的负效应,认为自然资源对经济发展的贡献不断地降低且自然资源对长期的经济发展产生了负面效应。这种现象引起了经济学界的高度关注。Auty(1993)在研究矿产经济发展问题时发现了自然资源与经济增长之间存在一种负相关性,并第一次提出著名的“资源诅咒”假说,成为学术界一个新的发现和热点研究方向。这种“资源诅咒”假说也引起了国内学者的高度关注。学者徐康宁、韩剑(2005),以各省资源丰裕度问横轴,GDP年增速为纵轴,拟合了一条由高到底从左到右的曲线,在省际层面上证明了我国资源丰裕的地区同样存在“资源诅咒”现象,并进一步说明了“资源诅咒”的作用机制。而张菲菲、刘刚等(2007)以我国省际面板数据为基础,选取了水、耕地、森林、能源、矿产五种资源,验证了1978~2004年我国不同种类资源丰裕度与区域经济发展之间的相关关系。除此之外,景普秋和王清宪从省级、县级等层面,具体分析了煤炭资源开采对山西经济发展带来的一系列负效应。

“资源诅咒”假说提出以后,国内学者进一步探索了该现象的传导机制,认为“资源诅咒”的传导机制主要有以下几个方面:

1.由生态环境价值论可知,矿产资源的过度和粗放开采必然导致地表大面积剥离、地面沉陷和固体废弃物的堆放,从而导致土地资源的长期占用、破坏、污染,加剧我国人多地少的矛盾,同时矿产资源的开采还会造成地表裂缝、滑坡、泥石流等地质灾害,导致土地沙漠化和水土流失、生态系统和景观受到破坏等,引发一系列生态环境问题,带来生态环境价值的损失。因此,国内学者对资源开采带来的负效应进行了定性和定量分析。

2.矿产资源的大规模粗放开采导致人力资本转移到矿产资源生产部门,从而导致矿产资源产业的扩张和其他诸如制造业等产业的萎缩,导致产业结构失衡和出现偏差,从而降低资源的配置效率,进而制约社会经济的发展。

3.矿产资源丰裕的地区大都以资源产业为其发展的主导产业,而资源的开采业对员工的知识技术水平要求比较低,这也就误导人们认为人才对经济的发展不是关键因素,进而使得具有资源禀赋优势的地区意识不到发展教育事业的重要性,一再减少对教育事业的投资,最终导致人力资本积累不足,使得技术水平落后,经济增长速度缓慢。

4.由于法律制度不完善、市场机制不健全,我国的矿产资源产权制度安排存在严重弊端。一方面国家产权制度的弱化,使一些地方官员和矿业主们相互勾结。在高额利益的驱动下,一些官员采取各种手段包庇矿业主的非法经营,对出现的破坏生态环境及安全隐患的行为视而不见。另一方面,矿业主在利益的驱动下通过行贿官员等途径确保其对矿产资源的占有,同时,为了弥补寻租过程中损失,更加大规模过度开采,进而导致严重的资源浪费和生态环境的破坏。由此,制度恶化导致市场失灵和寻租的负面效应严重制约了地区经济的发展。

在上述几种“资源诅咒”传导机制下,资源开采不可避免地带来诸多负效应,进而制约和阻碍了资源丰裕地区经济的持续、快速、健康、稳定发展,作为资源大省的新疆同样也存在此现象。自西部大开发以来,随着煤炭资源的大规模过度开采带来的资源枯竭、生态环境的破坏、环境污染及经济增长乏力、产业结构失衡等一些列负效应层出不穷,并引起公众的广泛关注。因此,本文以新疆煤炭资源开采为例论述了新疆煤炭资源开采的特点,具体分析了新疆地区煤炭资源开采带来的负效应及负效应产生的原因,并提出了若干避免负效应的政策规制。以期对推进新疆区域经济振兴,缩小东中西部地区差异,实现新疆生态环境的保护,作出理论和实践研究上的一点贡献。

二、新疆煤炭资源开采的特点

作为我国重要的能源接续区和战略性能源储备区的新疆位于我国西北边陲,面积166万平方千米,是中国陆地面积最大的省级行政区,在历史上是古丝绸之路主要通道,现在又成为第二座“亚欧大陆桥”的必经之地、西部大开发的主要阵地以及丝绸之路经济带向西开放的桥头堡。新疆地区的煤炭资源开采主要呈现出以下几个方面的特征:

(一)煤炭资源储量极为丰富。

新疆地区具有得天独厚的资源优势,地下蕴藏着138种具有开采价值的矿产资源,如石油、天然气、煤、金、盐类矿产、建材非金属等。其中煤炭资源储量极为丰富,在垂深2000米以下,面积76394平方千米范围内,煤炭资源总量预测约为2.1942万亿吨,约占全国预测煤炭资源总量的40%,居全国第一位,是我国非常重要的能源接续区和战略性能源储备区。新疆地区百万吨以上储量的煤田有24处,其中1000亿~3000亿吨储量的煤田有3处,如准南、三塘湖、和什托洛盖,大于3000亿吨的煤田如准东、吐鲁番-哈密、伊宁,其中吐鲁番-哈密煤田大于5000亿吨,属于世界级大煤田。按目前的煤炭开采量和回采率测算,新疆地区的现有储量还可以继续开采700多年。

(二)煤炭产业是新疆地区的重要基础产业。

随着西部大开发战略的实施,经过十多年的发展,新疆的煤炭产业已发展成为新疆重要的基础产业。形成了地质勘探、设计施工、开采洗选、煤炭灭火、应急救援等门类齐全的产业体系和生产规模及比较完善的产业布局。近年来,神华集团、华电煤业、开滦集团、中煤能源集团等一批国内有实力的能源企业已经进入新疆煤炭产业,进行煤炭资源勘探开采和转化利用,这将有利于提升新疆煤炭工业的产业规模和整体水平,做大做强下游产品的精深加工。

(三)煤炭资源处于大规模开采时期。

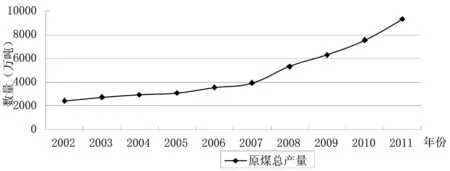

长期以来,由于受煤炭外运和煤电外输的瓶颈制约,新疆煤炭优势难以发挥,煤炭开采基本上是以满足区内需求为主,年煤产量一直在1000万吨~2000万吨之间徘徊。但是随着西部大开发战略的实施和众多进驻新疆的大企业产能逐渐释放以及随着内地煤炭资源供应日益紧张,众多全国性和区域性集团都将眼光聚集在新疆这个煤炭富集区,新疆的煤炭产量开始大幅度增长。截至2008年,新疆煤炭开采企业总数达到377家,其中煤炭年产量超过100万吨的企业有7家,煤炭资源回采率由30%提高到60%。由新疆地区2002~2011年煤炭产量变化折线图(见图1)可以看出,2002~2011年期间,原煤产量不断增加,增长速度不断增大,尤其是2008年、2009年、2010年三年的煤炭产量几乎呈现直线增长,煤炭资源开采处于大规模开采时期。2010年实际累计生产原煤9926.73万吨,同比增产1114.18万吨,增长12.64%,2011年生产原煤11991.71万吨,同比增产2064.98万吨,增长20.8.%,达到煤炭资源开采以来最高值。

图1 新疆2002~2011年煤炭产量变化图

三、新疆地区煤炭资源开采负效应分析

煤炭产业作为新疆经济发展的基础产业,在推动经济发展的同时,也对生态环境、产业结构发展、人力资本投资及政治制度带来了负效应,具体分析如下:

(一)煤炭资源开采与生态环境。

新疆位于我国西北干旱半干旱地区,自然景观主要是大漠戈壁,其生态环境十分脆弱,所以煤炭资源的大规模过度开采必然会带来严重的生态环境问题。本文以历年《新疆统计年鉴》上的数据为基础,进而论述新疆煤炭资源开采给生态环境带来的负效应。

1.大气污染。

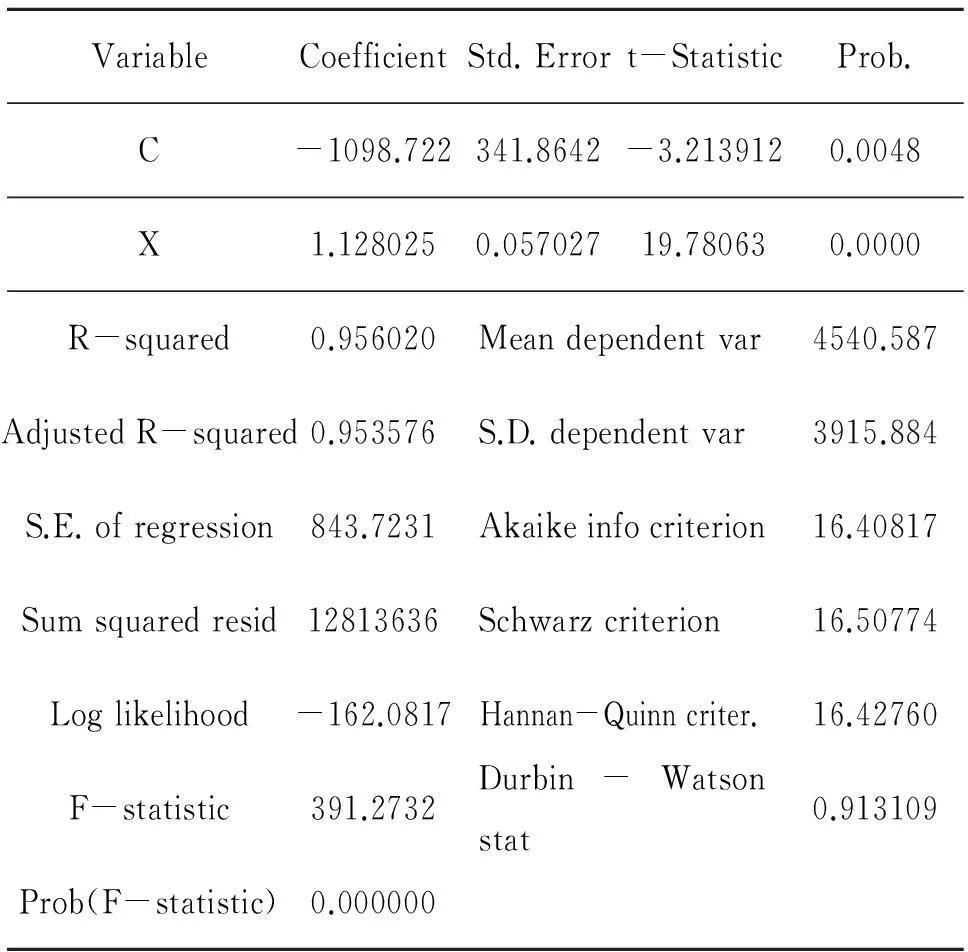

基于新疆1993~2012年煤炭资源产量、工业废气排放量的原始数据,为了说明煤炭资源的大规模开采带来的大气污染,本文建立了新疆煤炭资源产量与工业废气排放的计量分析模型。

模型构建:本文构建的模型为一元线性回归模型,方程表达式为:Yi=a+bXi+ui(公式一)

其中,a为常数,b为回归系数,Y代表工业废气排放量,X代表煤炭资源产量,i代表年份,u代表随机误差项。

回归结果分析:利用Eviews6.0软件对1993~2012年工业废气排放量与煤炭资源产量进行普通最小二乘估计,得到的结果如表1所示:

表1

新疆工业废气排放与煤炭资源产量的回归结果

FqP=-1098.72+1.13MC

其中FqP代表工业废气排放量,MC代表煤炭资源产量。为了检验回归模型是否合理,对方称进行拟合优度检验、变量显著性检验、预测检验。首先从拟合优度来看,回归方程调整后的R2为0.95,这说明回归个方程的拟合结果较好。然后看变量显著性检验,上述回归方程的所得的截距-1098.72和回归系数1.13的t检验指都大于5%显著检验水平下自由度为18的临界值2.101(单边检验),这说明了回归方程通过了变量的显著性检验。最后从预测检验来看,根据上述的回归方程可以得到新疆2011年的工业废气排放量的点估计值为:

FP(2012)=-1098.72+1.13x13646.98=14322.37(亿标立方米)

但是2012年实际新疆的工业废气排放量为15869.86亿标立方米,相对误差为9.8%,这说明上述方程在现实中有较好的预测功能。综上所述,模型的估计较为合理,可以运用于实际。我们根据表1回归结果中的回归系数1.13可以知道新疆地区煤炭资源开采每增加1吨便会带来1.13(亿标立方米)的废气排放。

2.水资源污染。

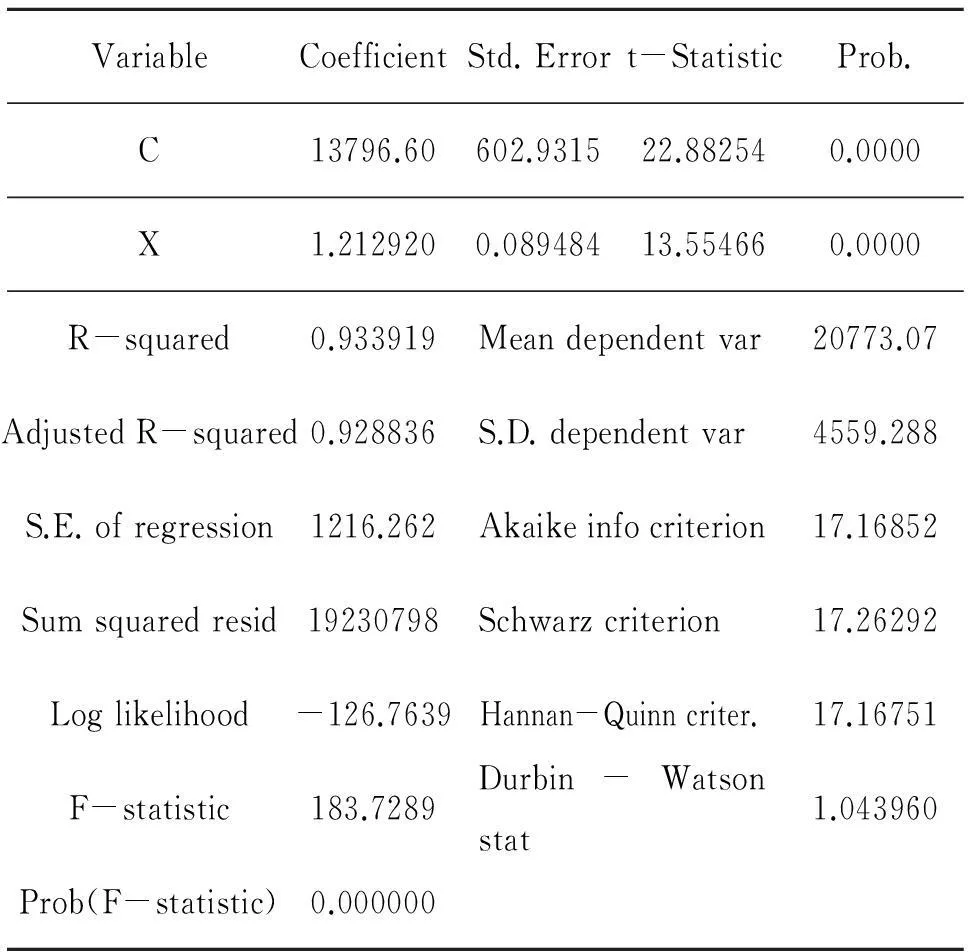

煤炭资源开采对水资源同样会造成严重的破坏和污染,主要途径是影响地下水系,使地下水位大幅度下降。新疆煤炭资源的大规模开采已引起水文地质的严重破坏,造成了地表塌陷,地下水大量漏失,再加上新疆地处干旱半干旱地区,所以在一定程度上已造成当地一些地区取水困难,甚至威胁到生态平衡。煤的构成主要包括锰、铅等对环境危害较大的微量元素和硫醇等有机硫化物,所以在开采过程中容易污染地下水,使地下水成为酸性水。煤炭资源在开采后,一般要使用4~6立方米的水才能洗选1吨的原煤,据统计,我国煤炭开采业每年排放污水就达22亿立方米,新疆地区也不例外,根据新疆地区1998~2012年煤炭产量数据和工业废水排放量的原始数据建立一元回归模型,方程如上述公式(一)。其中,a为常数,b为回归系数,Y代表工业废水排放量,X代表煤炭资源产量,i代表年份,u代表随机误差项。

利用Eviews6.0软件对新疆1998~2012年工业废水排放量与煤炭资源产量进行普通最小二乘估计,得到的结果如表2所示:

表2

新疆工业废水排放与煤炭资源产量的回归结果

根据上表2数据估计出的回归方程为:

Fsp=13796.6+1.21MC

其中FsP代表工业废水排放量,MC代表煤炭资源产量。从回归结果中的回归系数1.21可以知道新疆地区煤炭资源开采每增加1吨便会带来1.21吨的的废水排放。

3.土地的破坏与污染。

均定位误差始终保持最小,表明本文改进算法优于其他定位算法,验证了本文灰狼算法改进方法的有效性以及本文定位算法的有效性。信标节点的成本比较高,信标节点的数量直接影响整个网络的成本。本文定位算法当信标节点所占比例大于30%以后,平均定位误差变化趋于平缓,在相同定位误差下,本文算法需要的信标节点的数目较少,能有效的节省网络成本。

煤炭资源开采同样会对土地带来严重污染和破坏。新疆地区的煤炭开采多以露天开采为主,而露天开采将破坏地表上种植的农作物及植被,剥离的表土大量外排,占用大量土地。据不完全统计,每开采万吨露天煤炭资源就会破坏0.24公顷的土地,2012年新疆地区的原煤产量约为1.42亿吨,那么大约有3408公顷的土地遭到破坏。煤炭开采过程中产生的煤矸石是煤炭资源的主要污染源,据统计,每生产1吨煤,将产生0.25吨的煤矸石,2012年新疆的原煤产量约为1.42亿吨,那么产生的煤矸石大约为0.36亿吨,如此大量的煤矸石不仅侵占了大量的土地甚至农业用地,而且会使农业用地及草场受到污染,进而使农业用地减产或绝产。

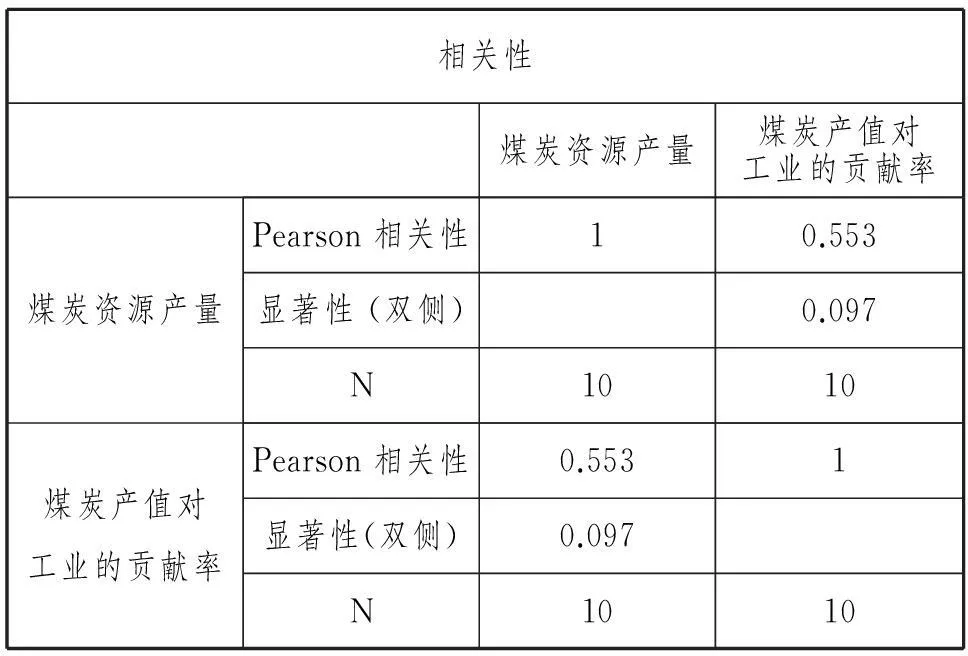

表3 新疆煤炭资源产量与煤炭产值对工业的贡献率相关性分析

(二)煤炭资源开采与产业结构。

自然资源的大规模开采将会造成资源部门的扩张和附加值高的制造业、第一产业(农业)、第三产业的萎缩,从而造成产业结构的失衡,进而制约经济的长远发展。新疆煤炭资源的大规模开采是否符合该种假设?

为了分析新疆煤炭资源开采对产业结构影响情况,本文选取了2002~2011年新疆地区煤炭资源总产量与煤炭产量对工业的贡献率两组数据,运用SPSS软件对这两组数据进行了Pearson相关性分析。把相关性系数r的取值范围定为[-1,1],其绝对值反映煤炭资源产量与煤炭产量对工业的贡献率指标之间的紧密程度,越接近1,表明变量之间的线性相关程度越高。相关系数的正负则反映了指标之间变化的方向,正号表明指标之间是按照相同方向发展的,负号表明指标之间是按照相反方向发展的。结果如表3所示,煤炭资源总产量与其产量对工业贡献率的相关系数为0.553,呈现出正相关性,因此可以看出煤炭资源的开采影响了该地区的产业结构。

新疆近几年来,随着煤炭资源大规模过度、粗放开采,产业发展呈现以下三个方面的特点:

1.第一产业(农业)发展受到限制。

新疆农业发展首先是受到自然条件的限制。新疆属干旱半干旱地区,降雨少,土地荒漠化严重,农业的生态环境脆弱。而随着煤炭资源的大规模开发,土地、水、植被、草场等资源在不同程度遭到污染和破坏,进而加剧了农业生态环境的恶化。其次,虽然新疆具有发展牧业的优越条件,但是大都经营比较分散,而且产业化程度较低,对市场信息的变化反应不敏感,抗风险能力较差。再加上新疆的冬季较长,在一定程度上降低了农民对农业投入的积极性,从而使其发展受到限制。

2.第二产业发展较快,结构欠佳。

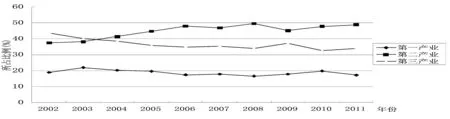

首先,随着煤炭资源的大规模开采,工业比重逐年增大,占据主导地位,这是资源丰裕地区所共有的特点。由新疆地区2002~2011年第一、二、三产业在新疆生产总值所占比例的变化折线图(见图2)可以看出,2002~2011年期间,新疆地区生产总值构成中第二产业比重不断增加,由2002年的37.4%增加到2011年的48.8%。其次是工业结构欠佳,主要表现在煤炭资源开采在工业中所占的比重越来越大,从而导致下游产业发展出现偏差和不足。

图2 新疆2002~2011年第一、二、三产业在生产总值所占比例的变化折线图

3.第三产业发展比较滞后。

自西部大开发以来,虽然新疆第三产业的比重在不断增长,第三产业的结构也在不断改善,旅游业和高附加值的特色产业发展势头良好,但由于受交通、气候及民族宗教等因素的影响,新疆第三产业的发展与中东部地区相比仍然显得比较滞后。除此之外,由于新疆具有独特的自然资源禀赋优势,这就使得新疆经济发展过度的依赖于以煤炭、石油、天然气为基础的工业,而忽视了以附加值高的特色产业、服务业、旅游业为主的第三产业的发展。从而导致新疆第三产业的发展在一定程度上滞后于我国中东部地区第三产业的发展。据统计,2010年新疆第三产业在本省生产总值中所占的比重为32%,而全国的第三产业在国内生产总值所占的比重高达43.2%。

综上所述,新疆煤炭资源的大规模开采导致了产业结构的失衡,即资源部门不断扩大,煤炭工业比重较大,农业发展受到限制,第三产业发展滞后,影响了新疆经济持续、快速、健康、稳定发展的能力。

(三)煤炭资源开采与人力资本投资。

煤炭资源的开采对员工的知识技术水平要求比较低,这也就导致煤炭资源丰裕地区的人力资本投资水平也较低。人力资本是指存在与人体之中的具有经济价值的知识、技能等质量因素之和。在一个地区经济增长中,人力资本投资的经济效益远大于物质资本投资的经济效益。而教育事业的发展是衡量一个国家或地区人力资本投资状况最直接的指标,且教育的投资是人力资本投资的重要组成部分。本文通过研究研究政府财政中教育事业费用的支出状况来分析新疆地区人力资本投资情况。

1.随着西部大开发战略及对口援疆政策的实施,新疆教育投资总额不断增加,教育事业不断取得进步。据不完全统计,截至到2012年新疆累计投入472亿元资金用于教育事业,自治区本级财政拨付教育专项资金达到110亿元,完善了学前双语保障机制,扩大了九年义务教育免费教科书覆盖面,高中教育获得优质发展,职业教育受到全面推动,高等教育水平也有了显著的提高,除此之外,新一轮对口支援经费中用于当地教育事业的投入比例将不低于20%,力争通过10年努力,解决制约新疆教育事业改革发展的根本性、长远性、基础性问题。

2.在煤炭产量快速时期,煤炭资源大规模的开采与教育投资水平呈反比。2000~2007年是煤炭资源大规模开发时期,原煤产量不断增加,对技术和知识要求较低,从而导致了新疆政府支出中教育事业费用所占的比例逐年下降,呈现出反比趋势。

综上所述,新疆地区随着煤炭资源的大规模开采,经济增长过度依赖于资源开采,从而导致了煤炭资源、石油资源以及天然气资源部门的扩大,降低了对教育事业投资的迫切性,对教育事业水平产生了负效应,进而制约了区域经济的持续、快速、健康、稳定发展。

(四)煤炭资源开采与政治制度。

具有资源禀赋优势的地区更容易滋生官僚化、市场残缺、腐败等问题,而腐败会诱发寻租行为,从而弱化政治制度,进而影响经济的发展。除此之外,自然资源丰裕的地区在资源配置上会出现不公平现象,即资源分配无效率。新疆具有得天独厚的资源优势,地下蕴藏着138种具有开采价值的矿产资源,其中石油、煤炭、天然气资源尤其丰裕,是我国非常重要的能源接续区和战略性能源储备区。而这些丰裕自然资源产生的巨大资源租金给腐败和寻租提供了巨大的空间。同时由于目前我国资源开采的法律制度还不完善、市场机制不健全,上层集团内的利益链条较为复杂,对于寻租和腐败的查处还有一定的困难。在这种情况下,通过腐败手段获得的资源租金利益能足够抵消腐败成本,那么腐败的行为主体更容易选择腐败行为。一方面地方官员和矿业主们相互勾结,甚至一些官员在高额利益的驱动下,采取各种手段包庇矿业主的非法经营,对出现的破坏生态环境及安全隐患的行为视而不见。另一方面,矿业主在利益的驱动下通过行贿官员等途径确保其对矿产资源的占有,同时,为了弥补寻租过程中损失,更加大规模过度开采,进而导致严重的资源浪费和生态环境的破坏。由此,煤炭资源开采加剧了政治制度恶化的趋势,从而制约了新疆地区经济的发展。

四、避免煤炭资源开采带来的负效应的政策建议

面对新疆煤炭资源开采带来的生态环境的破坏、产业结构失衡、人力资本投资降低、制度恶化等负面影响,为了响应和配合国家西部大开发战略和丝绸之路经济带建设工作,新疆地区应该采取相应的政策措施来规避这些负效应,以实现新疆资源、经济和社会的持续、快速、健康、稳定发展。

(一)建立和完善生态环境补偿机制。

新疆地区具有得天独厚的煤炭资源资源优势,总量预测约为2.1942万亿吨,约占全国预测煤炭资源总量的40%,居全国第一位,是我国非常重要的能源接续区和战略性能源储备区。但随着煤炭资源的大规模过度、粗放开采造成了地表大面积剥离、地面沉陷和固体废弃物的堆放,从而导致土地资源的长期占用、破坏、污染,同时煤炭资源的开采还造成了地表裂缝、滑坡等地质灾害,导致土地沙漠化和水土流失、生态系统和景观受到破坏等,引发一系列生态环境问题。所以必须通过建立生态环境补偿机制来弥补对当地的破坏。在补偿活动中主要依靠政府和市场两类补偿来实现。首先,政府应通过政策的优惠、财政援助及直接给予补贴等方法来支持和鼓励当地矿业主以及群众保护和恢复生态环境。除此之外,还应强制违规经营的矿业主提供技术和智力补偿。其次,市场要向煤炭资源开发和生态环境破坏或环境污染主体索取一定的补偿费用,以便用来治理和修复当地的生态环境。总之,生态环境补偿的方式多种多样,新疆各个地区可以根据自己具体的情况作出相应的决定。

(二)优化和调整产业结构,减少对煤炭资源的依赖程度。

新疆具有煤炭资源丰裕的资源禀赋优势,所以长期以来都依赖与煤炭资源有关的产业来发展本区域的经济,但最终形成了产业结构单一、初级化问题严重的畸形发展现状。通过上述煤炭资源开采与产业机构负效应的深入研究和分析,我们知道新疆的产业主要依赖煤炭、石油、天然气等自然资源发展起来的,而且由于在发展经济的过程中过度的依赖自然资源及对煤炭资源的过度、粗放开采,导致了对农业、附加值较高的制造业及第三产业产生了严重的挤出。针对煤炭资源大规模过度、粗放开采导致的结构失衡问题,必须优化和调整产业结构,减少对煤炭资源的依赖程度。首先,政府应加大对农业的支持力度,通过农业补贴等途径来调动农民的劳动积极性。加强特色生产基地建设,建立适度规模的农业产业集群以提高特色农产品的抗风险能力和内地市场的应对能力。其次,加大对附加值较高的制造业和第三产业的投资力度。借助自己独特的旅游资源、能源、土地等优势,积极招商引资,增大开发力度,在快速发展旅游产业的同时要主动承接中东部地区一些化工行业,提高综合效益,进而扩大对中东部地区的经济联系。最终实现产业升级转型,结构合理,经济发展多元化。

(三)加大人力资本的投资,重视教育事业发展。

人力资本是当今社会经济发展的重要因素之一,而教育事业的发展是衡量一个国家或地区人力资本投资状况最直接的指标。高素质的人才在一定程度上决定着一个地区社会经济的持续、快速、健康、稳定发展。目前,新疆以石油、天然气、煤炭资源产业为其发展的主导产业,而资源的开采对员工的知识技术水平要求比较低,这也就误导人们认为人才对经济的发展不是关键因素,进而使得新疆不仅在教育事业投入上存在明显的不足,而且人才的数量和质量与中东部地区的其他省份相比也存在很大的差距。这些也是导致新疆出现负效应现象的重要原因。因此,为了改变新疆这种现有状况,首先,在保证九年义务教育巩固和提高的基础上,进一步强化教育投资,建立政府教育投资持续增长机制,提高政府财政对教育经费支出的增长速度,把理论教育和职业技能教育结合起来其次,推动教育事业的高效发展。其次,配合西部大开发战略、对口援疆政策以及抓住丝绸之路经济带建设的机遇,采取各种优惠政策,吸引外来技术人才。第三,由政府出面组织为失业人员提高免费的职业技能培训,使其掌握再就业的技能,引导非政府组织如私人企业等加大人力资本的投资,鼓励转型人员个人创业和自谋职业,大力发展非公有制经济,进而推动社会经济的高效发展。

(四)建立科学合理的资源开采管理制度。

通过上述煤炭资源开采与政治制度负效应的研究显示,制度因素对具有资源禀赋优势的新疆经济长期持续、快速、健康、稳定发展起到举足轻重的作用。一个科学合理的制度尤其是资源产权制度对于减少甚至杜绝寻租等腐败行为起着重要的作用。首先,政府应就目前的产权制度进行优化改革,公开明确界定自然资源的所有权、使用权及行政权三者直接的关系。其次,加强对资源管理机构的监管和约束,减少矿主们与政府官员之间的勾结及进行寻租和腐败的机会。第三,国家和地方政府要从整体出发,制定合理的开采规划,并制定相应的、具体的、有针对性的法律和法规及监管机制,以加强政府政策制度的执行力度。

参考文献:

[1]Auty.Natural Resources.Accumulation and the Resource Curse[J].Ecological Economics, 2007(61):628~634.

[2]徐康宁,韩剑.自然资源丰裕度与经济发展水平关系研究[J].经济研究,2006,(1).

[3]张菲菲,刘刚,沈镭.中国区域经济与资源丰裕度相关性研究[J].中国人口资源与环境,2007,(4).

[4]景普秋,王清宪.煤炭资源开发与区域经济发展中的“福”与“祸”:基于山西的实证分析[J].中国工业经济,2008,(7).

[5]赵奉军.关于“资源诅咒”的文献综述[J].重庆工商大学学报,2006,(2).

[6]陈维青,曾令会.基于中国省际层面的“资源诅咒”效应研究[J].新疆财经大学学报,2010,(3).

[7]贾娜.“资源诅咒”的典型分析——以山西为例[J].湖北财经高等专科学校学报,2011,(1).

[8]武芳梅.“资源诅咒”与经济发展——基于山西省的典型分析[J].经济问题,2007,(10).

[9]腾飞.煤炭开发与欠发达地区经济增长——对“资源诅咒”的再思考[J].浙江社会科学,2009,(7).

[10]邵帅,齐文英.西部地区的能源开发与经济增长——基于“资源诅咒”假设的实证分析[J].经济研究,2008,(4).

[11]郑长德.自然资源的“诅咒”与西部地区的经济发展[J].西南民族大学学报,2006,(6).

[12]牛冲槐,董泽琼,马彬彬.新兴煤炭资源地区煤炭开发负效应规避研究——以吕梁地区为例[J].技术经济与管理研究,2012,(4).

[13]国家统计局国民经济综合统计司.新中国55年统计资料汇编[M].北京:中国统计出版社,2005.

[14]李贤功,李新春.煤炭资源型城市优势陷阱效应分析及对策研究[J].科技进步与对策,2007,(6).

[15]姚文英.新疆“资源诅咒”效应验证分析[J].新疆农业大学学报,2009,(4).

[16]武芳,尹贺兴,李金龙.资源富集地区“资源诅咒”现象的实证分析及破解——以山西省为例[J].商业文化,2010,(2).

刘晓婷新疆财经大学经济学院2013级区域经济学硕士研究生

陈闻君新疆财经大学经济学院教授,经济学博士,女)

〔责任编辑:石梦华〕

●新疆经济