论鲁西南汉画像石中神明形象的宇宙论意义

李群喜

摘 要:昆仑神话系统与蓬莱神话系统融合而成的汉代神话系统,营造了一个相对于人间的神话仙境。这种二元的宇宙观广泛地反映在汉代墓葬中祭祀性的雕刻艺术汉画像石之中。山东西南地区(更具体为济宁—枣庄地区)的汉画像石在整个汉代中都具有代表性,古代神话中遗留下来的神明形象作为神话原型在汉画像石中反复出现,其相互之间的组合与分工共同构建一个由人间上升到仙境的二元宇宙观。通过对于此种宇宙观的阐释见出汉人对于人与自然对话所体现的情感特征,在这种升天的神话宇宙观之下,表现的是汉人对于现实生活的肯定,以及回归永恒的纯净与闹热。

关键词:汉画像石 鲁西南地区 神明 宇宙论

中图分类号:K879.4

文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2015)05-0070-09

一般认为汉代的神话系统为西方的昆仑神话与东部蓬莱神话的融合而形成的一个新的神话系统①

。而其中所包含的神话形象与神话思维弥漫在战国至秦汉的许多文学作品与哲学思辨当中。对于神明形象的考证固然重要,但是对于神明在汉画像石中的位置以及从整个汉代的历史现实中考察神明的职能更为重要。本文联系汉代的学术思潮及历史背景,把各个神明形象及其组合关系还原到历史时空当中进行阐释,并与画像石本身进行印证,分析画像石中神明形象的宇宙论意义。

汉画像石作为一种特殊的文化现象,“是汉代社会特定的经济、政治背景下的产物,它的发生、发展与衰落,都与它们所在区域的自然条件、人文环境息息相关。”[1]3山东地区为儒家化

的发源地,西汉前期为同姓王的封地,且占盐铁之利,加之汉代厚葬之风盛行,鲁西南地区出土的汉画像石占全国最多且最具代表性,其中又以嘉祥县的“武梁祠”最负盛名,最能代表汉代画像石的构图特征与文化意味。作为汉代墓葬中祭祀性雕刻艺术,汉画像石广泛地体现了汉代宗教信仰的文化特征。本文基于《中国画像石全集2》(山东汉画像石,济宁—枣庄地区)所收录的画像石拓片为研究样本范围,从具体的分布情况来看,主要是围绕着微山湖畔北岸一直向西南延伸,东临沂蒙群山,西接华北平原。基于大量汉画像石不断地挖掘与整理,“特别是纪年画像石的不断出土,编织了济宁、枣庄地区汉画像石的时间与空间的基本框架。有了这个框架,一些零散画像石也就有了相对的时、空范畴,画像石研究的基础便越来越扎实,为进行区域、类型和分期的研究提供了必不可缺的前提。”[1]3本文的论述亦基于学界在考古与考证上如此丰厚的研究成果,以此为大的框架来作为继续研究神明形象的背景,穷尽式地梳理其中的神明形象,分析汉画像石中神明形象的宇宙论意义,对汉代画像石中神明形象的发生、发展、成熟,以致于趋于范式、并走上衰落来试图梳理汉代生死观中宇宙论的形成过程在神明形象上的体现。

一、鲁西南汉画像石神明形象的历史流变

对于《中国画像石全集2》(山东汉画像石)中拓片的梳理,笔者共摘录山东济宁—枣庄地区明确涉及神明形象的汉画像石共49块。除不知名的神人、羽人、仙人等不计外,其中可识的神明分别为:伏羲、女娲、风伯、西王母、羲和、东王公、高禖、常羲等八位神明。本地区汉画像石的发展状况大概为:在西汉文景时期、武帝后期至西汉后期是为画像石的初步发展,东汉朝逐步发展并形成鼎盛之势,在此之后趋于程式,以致衰落。

神明形象在鲁西南画像石中的出现首先出现在武帝后期至西汉末,共1块。本时期为两汉王朝最为鼎盛的时期。汉武帝作为一代帝王,在位期间一方面击退了一直扰乱汉代西北边疆的匈奴,另一方面,实行“罢黜百家,独尊儒术”的文化政策,奠定了汉代统一的意识形态。这一时期的汉画像石可以说是后期画像石的滥觞,数量不多,且从画面风格及构图来看,与此后汉画像相比,都比较粗犷。但后期汉画像石的风格及构图基本延续这个时期的风格。

东汉早期是为汉画像石的初步发展,共12块涉及神明形象。此一时期神明形象中最明显的是为“风伯”形象的出现。从文艺的发生时间上来说,此一时期的汉画像石应该是为西汉时期的社会风尚的延续反应。东汉中、晚期,是为汉画像石的鼎盛期,共36块。出土地广泛地分布于济宁—枣庄地区。画像刻画更加精细,构图有分层、也有单幅表现,更加灵活,数量和内容上在两汉的画像石中都可以称之为蔚为大观。笔者认为这一时期的汉画像石的繁荣与汉代今文经学的没落,及古文经学的兴起有很大关系。今文经学为汉代帝国为盛大的汉帝国提供了形而上的解释,但是东汉中后期开始,古文经学的兴起一方面揭露或者说推翻了今文经学的学说理论,但是自己并没有建立起自己的价值体系。所以至此开始,东汉士人普遍被抛于一片诸神远去的荒野,加之灾害连年,人们普遍具有一种焦虑和恐慌的情绪。而笔者认为这个时期汉画像石的繁荣就是这种情绪的变现与宣泄场,是东汉中、晚期人普遍的精神寄托。汉初从“过秦”(如“泗水升鼎”)到“宣汉”(如“胡汉交战”),从汉初的黄老思想到今文经学的繁盛与破产,我们认为东汉中、晚期的汉画像石似乎是整个两汉思潮的总结。汉画像石中神采飞扬、如梦似幻的仙境就是那个时代天人隔断、诸神远逝之后

汉人的灵魂栖息地。它犹如一位迷狂的诗人书写的一部民族志。本时期汉画像石所表现的神明有:西王母,东王公,伏羲,女娲,羲和,常羲。前期出现的“高禖”和“风伯”形象不再,新出现的神明有:“羲和”与“常羲”。其中,西王母和东王公出现在两块相对的汉画像石中几成范式,且都处于画面表现的中心位置。伏羲和女娲在这一时期中大都环抱侍奉东王公或西王母,广泛出现,或可视为一种模式。伏羲、女娲在画像中还有一种构图,即:要么伏羲与女娲或交尾(如图一八一)或分开出现在

两侧(如图一七三),与上两种情况对称的是伏羲与龙对称据于画面左右,我们可以看出是模仿女娲与伏羲对称出现的。

二、各神明形象的相互组合及其宇宙论意义阐释

如果说宇宙论是对于宇宙组织与构造的认识,是我们存在于宇宙之中的终极之思的话,那么我们认为汉代画像石中神明形象之间的相互组合之中共同构建汉代神话思维之下人间与天堂的二元宇宙观,墓葬作为联接此二元的显圣场,而画像石即为显圣物以沟通天人。以下笔者试图将此时期所涉及的八位神明分成三组,分别阐述其在相互组合之中各自所体现的神话宇宙论意义。

(一)西王母与东王公及风伯形象

西王母与东王公这对神明形象最早出现在鲁西南汉画像石之中,亦为汉画像石中最普遍存在的一组神明形象。如前所述,汉代的神话系统基本为西部以西王母为代表的昆仑神话系统与东部以东王公为代表的蓬莱神话系统的融合,那么汉画像石所表现的西王母与东王公的相对出现即是这种神话系统融合的突出表现。从神话原型理论及现代阐释学意义上来讲,我们认为汉画像石中西王母与东王公这对神话形象的意义是对于这对神明形象的原型在汉代语境之下的再阐释。

关于西王母的记载很多,主要见于《山海经》的《西次三经》、《大荒西经》,及《淮南子·览冥训》之中,从中我们可知:(1)西王母为昆仑神话系统的主神,有主持刑法之能,其所在之昆仑仙山万物尽有;(2)西王母拥有不死之药。

综上可知,西王母的神话原型意义是其所代表的仙境。如果汉代的墓葬表现为一个升天信仰的话,那么西王母即是主管死后升天的人格神形象。西王母在整个汉画像石的神明中处于中心地位,不仅具有奖赏刑罚的权力,而且还作为一个不死的女神形象出现。如图九四:西王母的下层生动地刻画胡汉交战、胡败汉胜的场景,似乎是在向西王母呈献自己的功绩,期望升天与不死。图一一九(见图1)中的仙车和马车形象,一层向左,一层向右,巫鸿先生认为这种双向旅行的象征意义在于:“……象征了死后旅程的两个阶段。第一阶段起自祖庙而止于墓葬,第二阶段起自墓葬,然后被期望着离开墓葬而抵达天堂。”[2]53虽然有些拓片并不是双向旅行,比如图一二五均为向西的单向,但我们依然可视为一个升天的神话,由羊这种祥瑞之兽所承载的车辆表现升天之行

参见:刘熙《释名》:“羊车,羊祥也;祥善也。善饰之车,今犊车是也。”。在西王母画面层之下,是为生活游戏,宴饮场景。李泽厚先生在其《美的历程》中认为汉代艺术表现对于现实生活的肯定,希望死后依然可以过着生前的生活场景[3]。我们可以更全面地理解为:汉画像石之中,一方面无需另造仙境,而以现实生活为蓝本,描绘一个现实的天堂,另一方面这些欢乐的生活场景无疑为过滤后的生活场景,呈现出理想生活的一面。以上笔者不厌其烦地解释西王母意象以外的部分,即是欲通过解释我们易为理解的部分去解释画面内我们不是很确切的西王母形象。综合以上的分析,我们认为西王母神话演绎的是一个不死、升天的神话,一个关于永恒的神话。

又,东王公,又叫“木公”、“东王父”,与西王母位居昆仑山不同,东王公位于大海之东、扶桑(“扶桑原为东极的大树”(《十洲记》))之上、东荒山中,而东方是“青阳之元气,百物之先也”(《仙传拾遗》)。《中荒经》中记载“西王母岁登大鸟希有翼上会东王公”,袁珂先生认为:“则当由穆天子宾于西王母之说而生。”但是通过大鸟希有“张左翼覆东王公,右翼覆西王母。”我们可知,东王公是为与西王母为相对的神明。

综合以上的分析,如果说西王母主管西方昆仑仙境的神明,我们可认为东王公为位居东方的神明。东王公即为与西王母一样分管死后度脱的仙境。参照以上关于西王母神话的解释,那么我们认为东王公亦是崇高至上的“天”的人格化,东王公的神话亦是一个升天的神话,一个不死的神话。笔者认为两者的结合至少有两重意义:(1)、东王公与西王母的对称出现为昆仑神话系统和蓬莱神话系统的结合的象征。(2)、与汉代的阴阳五行观念有关,如果说作为女性形象出现的西王母是天地之间“阴”气的象征,那么东王公无疑是作为“阳”气的象征。

但是这里只有男女、阴阳之异,其实还有更多的细节可以从西王母与东王公在汉画像石中表现的不同来进行研究、分析。首先一点的不同是西王母与东王公周边仙兽的不同。(关于这一点从画像中容易见出,且有很多学人的论述。)其次为西王母与东王公所在画面层以下的配图层的差异。例如:

表现西王母神话的画像中,画像中层分别为季札挂剑、二桃杀三士(图九五)(见图2),公孙子都暗射颖考叔(图九六),公孙子都暗射颖考叔、管仲射小白(图一〇〇),周公哺成王、公孙子都暗射颖考叔(图一三三)等历史故事;

表现东王公的画像中,画面中层为分别为孔子见老子、庖厨(图九七)(见图3),庖厨(图九八),六博游戏、孔子见老子(图九九),奏乐、庖厨(图一三四)。

图片下层均为车马出行。

这两者的差异表面上为,与西王母画面层一起构图的大都为有关生死历史故事,而与东王公画面层构图的为孔子见老子和庖厨生活场景。且这种差异形成固定范式,其中深一层的汉代人对社会、自然的认识、思维和情感是什么?

西王母作为西方昆仑神话系统中主刑法的不死女神的神话原型,依宗教思维而言,生死有因,那么西王母无疑是作为掌管生死之因并具有无上威严的人格神形象。而东王公下层的配图多为现实场景(孔子见老子是为汉代黄老思想的体现,亦为汉代现实的表现),且多为欢乐和睦的场景。如果从美学史上来讲,汉代的神仙世界“这里没有苦难的呻吟,而是愉快的渴望,是对生前死后都有永恒幸福的祈求。它所企慕的是长生不死,羽化登仙。从秦皇汉武多次派人寻仙和求不死之药以来,这个历史时期的人们并没有舍弃或否定现实人生的观念(如后代佛教)。相反,而是希求这个人生能够永恒延续,是对它的全面肯定和爱恋。”[3]121如果说汉代的宇宙观是为由人间上升为天堂的二元宇宙观,那么,汉代的二元宇宙观与魏晋时期的二元宇宙观并非一样。汉代的二元宇宙观,虽然是天人感应,但是有人类对于现实世界的肯定,而不是那种人格神施压在人头顶上的威严或对于现实世界的厌离,汉代文化所表现的是乐生。那么,西王母与东王公的结合,除了上文所述两点外,其意义更应当为:东王公所代表的是带着对于现实世界的热情肯定与西王母所代表生死刑法的结合。这应当才是昆仑神话系统与蓬莱神话系统结合的意义所在。

那么这也就解释了风伯形象与东王公的关系,或者说是风伯与西王母的关系问题。

风伯,最早出现在东汉早期的鲁西南汉画像石中,共4块(图一六、一二二、一三八、一四〇),且在本册《中国画像石全集2》中涉及风伯形象的拓片全部出现在这一时期。四块涉及风伯画像的构图基本相同,均为:风伯处于最上层,口吹劲风,致使房屋柱子折断,屋顶掀起,屋内或二人、或三人做惊恐状。风伯以下大都是刻画胡汉交战的场面,表现汉胜胡败(如图4)。

风伯,又或称风师、飞廉、箕伯等。关于风伯的论述,一般都认为是与西王母形象相对的男性神明出现,反映汉代普遍的风神信仰[4]39。笔者认为这

样解释带有很大的模糊性,且风神信仰的内涵不是很明确。确实这个时期没有东王公形象的出现,但是笔者认为一般的论述没有把风伯的神话形象还原到汉代特定的历史氛围当中,亦没有注意风伯形象在汉画像石中特定的表达,以及各个意象群之间的内在关联与解读,而只是关注历史文字文本或神话原型的解读,而神话原型只是作为一个母体,而其阐述意义应将其置于具体历史语境之中。

由于画面整体表现是为胡汉交战,汉胜胡败。我们知道在西汉武帝时期,汉武帝击退了一直侵扰汉代西北边界的匈奴,结束了西汉前期国力微弱时一直靠和亲解决的边疆问题①

。《山海经·大荒经》有言:“蚩尤作兵伐皇帝,皇帝乃令应龙攻之翼州之野。应龙蓄水。蚩尤请风伯、雨师,纵大风雨。”又,《淮南子·本经训》:“(羿)缴大风于青邱之泽。”高诱注:“大风,风伯也,能坏人屋舍,羿于青邱之泽缴遮使不为害也。”从上面的资料我们可知,“风伯”基本上是作为一个害兽出现,与皇帝为战,坏人屋舍。那么联系历史,风伯应为胡人来犯的象征,或战争发起的缘由。从神话学者勒内·基拉尔(Rene Girard)所提出的“替罪羊”机制来看,如果说战争是胡、汉双方对于疆土的占有欲以及其他社会权益的模仿,那么风伯无疑是这种模仿走向混乱之后而出现的“替罪羊”[5]144。汉人迎战出征是天命所需,而战争所带来的后果由风伯来承担。故笔者认为风伯或为与西王母相对出现的男性神明形象,相比之前及之后出现的东王公形象,风伯更体现为对战争的神话阐释,相同的是他们都体现了汉代特定的时代特点,同时他们都体现了人格神的意义。从构图上来说,风伯画像与西王母画像在构图上的不对称,而后期出现的西王母与东王公的画像拓片构图都是相互对称的,笔者认为这几种的意味或在于此。而风伯作为匈奴来犯的象征到这个时期才出现,他是作为“武皇开边意未已”这种特定的历史背景下的产物,我们认为是历史事件在文艺作品中延迟表现的原因。

(二)伏羲与女娲及高禖形象

伏羲与女娲形象出现在鲁西南的汉画像石当中最早亦可推到武帝后期至西汉末。如图5,伏羲与女娲相对出现,相对围拥于东王公的上面,这种组合在东汉中晚期的鲁西南汉画像中亦经常出现。

①参见:(东汉)班固《汉书·武帝纪第六》、《汉书·匈奴传第六十四下》。

我们从关于伏羲、女娲的文本资料可知:伏羲与女娲本为兄妹,“昔宇宙初开之时,只有女娲兄妹二人,在昆仑山,而天下未有人民。议以为夫妻,以自羞耻。兄即与妹上昆仑山。咒曰:‘天若遣我兄妹二人为夫妻,而烟悉合,若不,使烟散。于烟即合,其妹即来就兄。”((唐)李冗《独异志》卷下)闻一多先生在《伏羲考》[6]中运用图腾理论,从伏羲、女娲这种人首蛇身的造像推想到龙图腾的形成与演变,认为这种人首蛇身是“人的拟兽化”及“兽的拟人化”的表现,而“龙”作为中华民族的原始图腾,被认为是人类的先祖,所以伏羲和女娲这对兄妹夫妇也就是为始祖神,即体现了汉代人的始祖神信仰。那么伏羲与女娲的组合在汉代二元的宇宙观中是否具有人格神的意义?如果没有,其意味又何在?而伏羲与女娲在鲁西南汉画像石中是广泛地与其他神明形象组合在一起的,一般分为以下三种情况:

1.伏羲、女娲、高禖。

见图一一五、一二三、一二四和一五三。这种组合分布在东汉早期。这组画像石,图一二三(如图6)上层伏羲女娲像残缺,且神明形象不很明显,另外三块汉画像的一个显著特点为“高禖”形象的首次出现,并且构图相似,均为:“中间刻高禖,头戴‘山字形冠,三角眼,阔嘴露齿,一手抱伏羲,一手抱女娲。”且伏羲、女娲没有交尾。图一五三[1]164中间的神物不确定是为高禖,但是构图意味上与伏羲、女娲、高禖图有类,故亦归为此类。

又,关于高禖的记载:宋罗泌《路史·余论二》云:“皋(同高)禖古祀女娲。”《后纪二》云:“以其(女娲)载媒,是以后世有国,是祀为皋禖之神。”《风俗通》云:“女娲祷祠神,祈而为女禖,因置昏姻。”“然

高禖之祀,亦因时代及民族之不同而有异。”《路史·余论二》引束皙曰:“皋禖者,人之先也。”从以上的资料可知:高禖,人之先祖,是为一种类似于后来月老之类,因她才促成了婚姻,故或可以称之为“媒神”。女娲曾祈求为高禖,与“女娲造人”说联系,基本上可认为这是一个婚姻与生育的神话表现。

图一一五和图一二四中高禖和伏羲、女娲的组合如出一辙。结合上面关于伏羲、女娲的分析,我们认为:两图中,女娲和伏羲分别代表男性和女性,而高禖无疑是为促成伏羲、女娲结合的神明。伏羲、女娲手持规矩,以天圆地方说,天为阳,地为阴,故或伏羲、女娲更抽象为阴、阳,而高禖则为促成天地化育之神明。另外一个值得注意的现象是在高禖与伏羲、女娲的周围都刻有九头人面兽。笔者认为高禖抱拥伏羲、女娲这种组合可以视为死者死后由墓葬进入天国之前的再造图式,这其实是一个关于死者升天和再生的神话,再生之后就是进入“九头人面兽”所看守的昆仑仙境。我们从汉代经学的宇宙观上同样可以解释:在东汉中期以前,两汉一直还是以董仲舒为代表的今文经学为主。董仲舒在其《天地阴阳》中认为:“天、地、阴、阳、木、火、土、金、水,九,与人而十者,大之数毕也……圣人何其贵者?起于天,至于人而毕。”人者,由天地、阴阳、五行之气化育而来,死后也要返归天地,再由天地化育,如此生生不息。而在董仲舒的哲学里:“‘天是至上神,在表面上看,有一点像基督教所崇拜的‘耶和华以及中国传统迷信中的‘昊天上帝、‘玉皇大帝之类。这样的‘上帝是一个活灵活现的人格神,它不仅有人的意志和情感,而且有和人一样的形体。”[7]61冯友兰先生的这段论断,可以说在某种程度上解决了神话体系的构成。西王母可视为那个至高无上的“天”的人格神。高禖抱拥伏羲、女娲可视为死者升天前流行化育的象征,而九头人面兽是这个过程的临界点。那么,我们认为这里刻画有高禖、伏羲与女娲等的画像亦是一个再生以及升天的神话,一个回归的神话。

2.伏羲、女娲交尾出现与伏羲与龙对称出现。

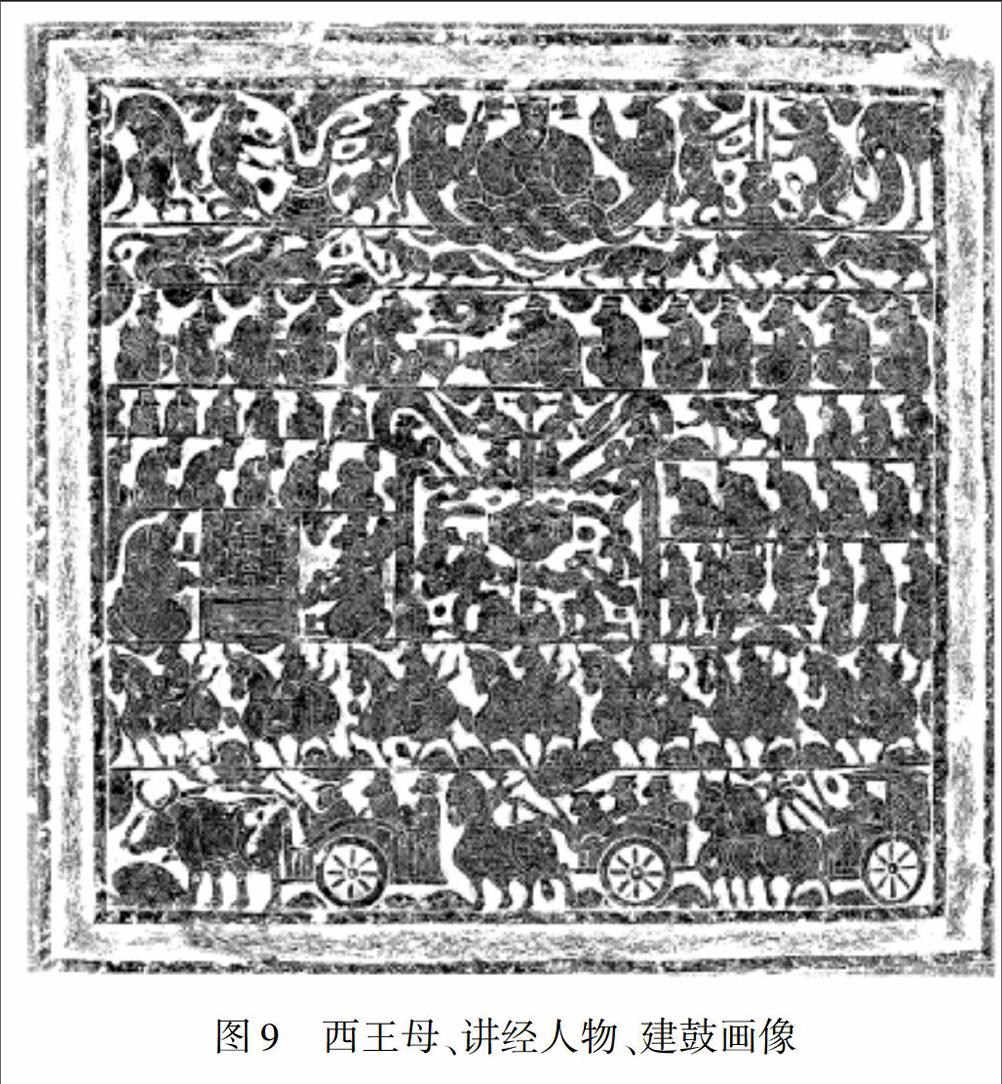

见图三、四、一五八、一七六四图可分为一个类型,即伏羲与女娲交尾图,中间没有环抱侍奉神明,且与各种神兽、人头兽身共同有序地处于汉画像石中。关于伏羲与女娲的分析上文已有论述。但是,这里我们发现另外一个问题,即伏羲、女娲作为始祖神地位的降低。我们看图三与图四就可以知道,伏羲与女娲被放置在各种人面神兽之中,且并不再处于画面中明显的主体地位。图一五八(如图7)亦是如此,伏羲、女娲与各种异兽处于一图。图一七六更是如此,整块画面完全表现的重点无疑为左右端形象鲜明的西王母与东王公,而伏羲、女娲的形象只是如同神兽一样处于画面中间的装饰部分。笔者认为伏羲、女娲的形象还是作为始祖崇拜及婚姻生育的神话体现,或者说是天地之间阴阳化育的象征,图一五八、一七六那种异兽群舞犹如天地之间的大化流行,而伏羲与女娲只不过是这种象征更加概括的抽象。

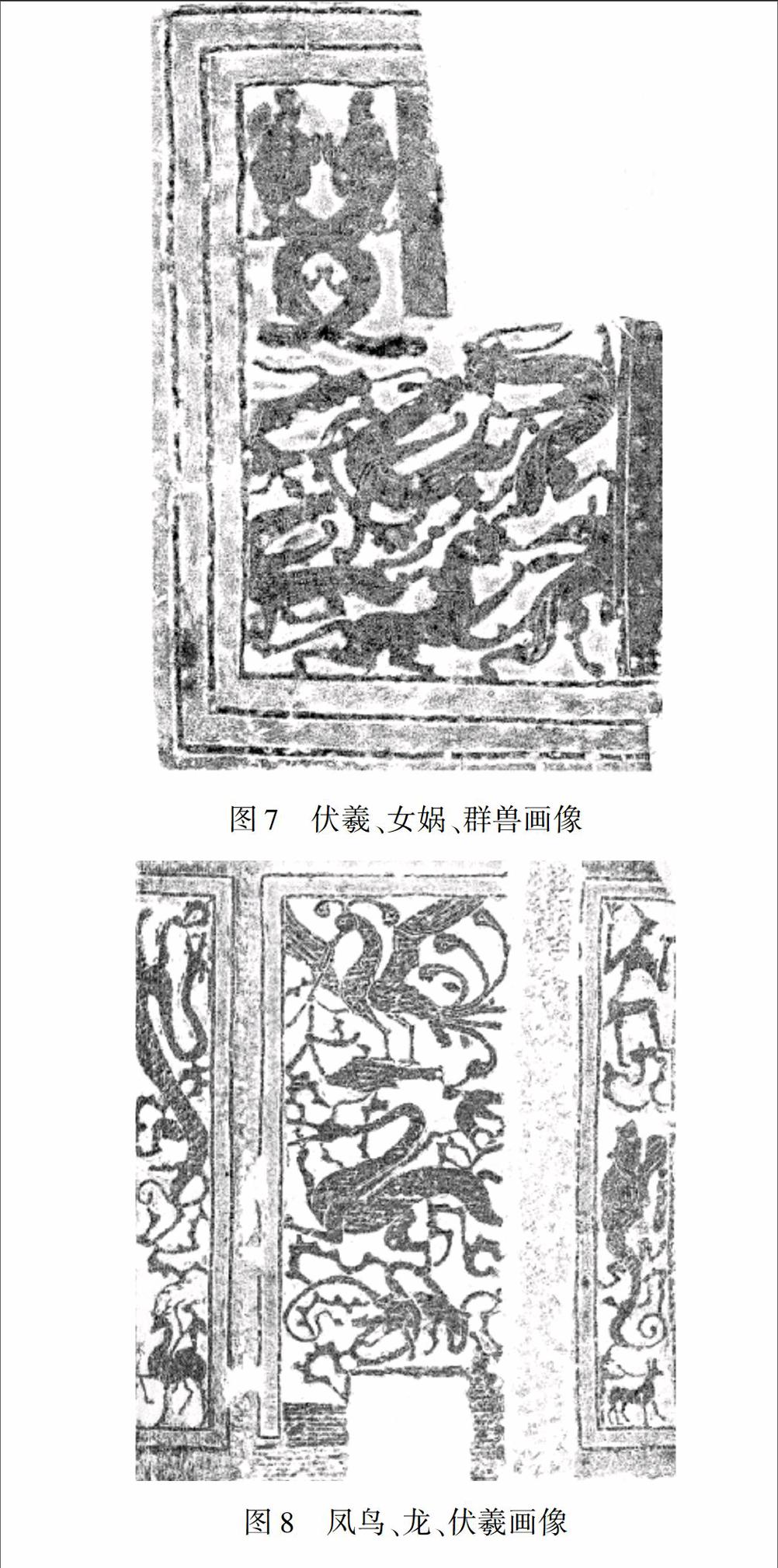

图一六五、一七二、一七三、一八〇、一八一和二一一六块拓片为东汉后期的汉画像研究提供了另外一种模式:这个时期出现了伏羲与龙的相对,并且这种对称再与伏羲、女娲的相对形成一个大的对称。如图一七二(见图8)中左刻龙而右刻伏羲,与之相对的图一七二则是传统的左刻女娲而右刻伏羲。图一八〇与图一八一,除了配图的其他内容不同之外,两组拓片中伏羲、女娲与龙的关系如出一辙。从两块相对出土的画像拓片来看的话,我们又可以看成是女娲与龙的相对或相类。

3.伏羲、女娲环抱侍奉西王母、东王公。

见图十二、四一、八四、一四三、一六六、一九二、二〇四、二二二和二二九。

关于西王母、东王公以及它们之间关系的分析,上文已做过论述,这里要解决的是另外一个问题,即是伏羲与女娲环侍西王母或东王公的构图类型,且这种类型基本上可作为一种模式。其中,图二二二,伏羲和女娲的环侍形象变成了东王公端坐于双龙座上,图二二九(如图9)中,西王母左右各一蛇尾人服侍,都或可视为是伏羲、女娲的变现,因为伏羲、女娲本是龙图腾的演化,而龙图腾又是以蛇图腾为主的民族化合其他民族的图腾而形成统一的象征。

对于图片的效果来讲,给我们的感受首先是西王母或东王公地位的显著和伏羲、女娲地位的降低。其实两汉画像石基本上都是以西王母为中心的神话体系。如果说西王母与东王公象征一个不死的神话、升天的神话,西王母或东王公是那个至高无上的“天”的人格化,而伏羲和女娲或可视为分化而为的阴阳象征,而伏羲、女娲环侍西王母或东王公就是这种“易有太极,是生两仪”(《易·系辞下》)的象征。笔者发现凡是这种构图的画像都比较模式化,画像中没有了历史故事的生动、胡汉交战的激烈和生活场景的闹热。如图二二二,东王公的下部图画层,图二二九,西王母的下部图层中都是形式感很强的人首兽身成排罗列,完全没有了前期的生动与神采。笔者认为,这种构图的画像或可认为是两汉经学的烂熟,抑或看成是烂熟之后走向模式与僵化的表现。

(三)常羲与羲和形象

如果说伏羲、女娲是男女、阴阳的象征,西王母、东王公亦是如此,羲和、常羲亦是如此,那么这些神明的同中之异是什么?他们之间的关系是什么?或者说,这是一个神话系统的话,那么他们之间的关系是什么?

传说羲和、常羲都是帝俊的妻子,“帝俊,就是那个生了殷民族的始祖契和周民族的始祖后稷的帝喾,也就是那个在历山脚下用象来耕田后来当了皇帝的舜。”[8]170这里面无疑有历史的神话化,但总体可认为帝俊是一位始祖的形象。

关于羲和、常羲的记载我们知道:羲和为日之母,即为主日之神;常羲为月之母,即为主月之神。又,“日乘车驾以六龙,羲和御之。”《周易》中六爻皆阳爻的《乾》卦有“时承六龙以御天。”赵建伟先生在《说“乾”》中考证、认为:“‘乾为日出及日光气,古人又以‘日为阳精之气所聚,而日光辉照下的云气又启发古人创造了想象中的神物——龙。”[9]38如果说生十日的羲和是为阳气的象征与人格化,那么生十二月的常羲应该就是阴气的象征与人格化。天地有日月运行而生生不已,犹如有阴阳二气的磨荡而化育万物一样。

但是也有学者认为汉画像中“羲和捧日、常羲捧月”的说法有误,如陈江风先生在《“羲和捧日、常羲捧月”画像石质疑》中认为此类图像是为伏羲和女娲,而不是羲和与常羲,他认为:“……对创造太阳和月亮的两位伟大母亲的歌颂,其间不难找到母系氏族社会意识形态的遗留痕迹。”“可以肯定的说,它反映母系氏族社会的意识而不反映秦汉的社会思想形态。”[10]59-62虽然作者所采用的材料和笔者的不同,但二者确有相同之处,即都是汉画像石中“羲和捧日、常羲捧月”的类型。这里面有远古社会神话思维的遗留,但是在汉代画像广泛的阴阳形象象征思维的社会背景之下,如果说帝俊是一位是先帝祖神的形象出现,那么羲和与常羲可视为帝俊功能的分化,因为只有女性才有生育能力,此种化育犹如天地之先一大混沌的元气分化而为阴阳二气的象征。这里,还有一个问题,就是伏羲、女娲与常羲、羲和的关系问题。笔者的看法比较折中:伏羲、女娲或可与常羲、羲和是两个层面上的对等关系,似可相互替代,至少认为他们的功能类似。首先,两者的形象比较类似,都为人首蛇身;其次,汉画像中,伏羲、女娲有手持规矩(参照前面的解释,此为“天圆地方”的变现,即为阴阳的象征),而羲和捧日、常羲捧月亦为阴阳的象征。但是,我们觉得,羲和与常羲的神话思维更带有创世纪的色彩,而伏羲、女娲更带有化育人类的意味,两者一个更加抽象,一个更加具体,一个更加形而上,一个更加形而下,一者更强调分化,一者更强调融合,两者同构天人。

三、结论

总之,汉画像石所表现的是汉代人的宇宙观,古代遗留下来的神话故事、神话人物被汉人巧妙地安排在汉画像当中,其中或许有母系时代的影子,有部落战争的遗留,有远古人对于这个世界的追问。墓室当中,表现的是生者对于死者的追思与缅怀,对于生者的劝勉,对于死者的终极关怀,对于这个世界的终极思考。

总的来说,山东济宁—枣庄地区的汉画像石主要是以西王母为中心,营造了一个昆仑仙境,从人间向往神仙到仙境,其所表现的是一个不死的神话,一个升天的神话。弗莱在其《批评的剖析》中对原型的概括可以概括为一下几点:“原型体现着文学传统的力量,它们把孤立的作品相互联接起来,使文学成为一种社会交际的特殊形态。……原型的根源既是社会心理的,又是历史文化的,它把文学同生活联系起来,成为二者相互作用的媒介。”[11]16-17古代神话中遗留下来的神话人物在汉画像石中反复出现,它对于汉代即是历史,又是现代的,即是死去的,又是活着的。

我们知道,儒家在汉代与阴阳学术结合俨然成为具有宗教感的儒教。而汉画像石堆积的墓葬可以认为是这个宗教中无数个显圣物的道场,如果说教堂是活人通天的宇宙,那么汉代的墓室应该为死者升天的时空,是通天的对话场。当汉人已经意识到“寿命不可诤”,而汉画像石体现了人在其中因为有着信仰所以克服了混沌的恐惧以及对于原初神创的回归,达到规范自身行为和获得某种纯净感和永恒感。人们从世俗走向神圣以完成我人的圆满与超越。这是汉代人的存在[12]。

直到今天,以石为纸、以刀为笔的汉画像石依然大量存留于齐鲁及皖北等地。从汉至今,沧桑两千余年,当笔者去细看这些石头时,上面神采飞扬的线条在今天看来依然还是那么的不可思议。历史上可能只有唐代佛教壁画的飞天神韵才可以与之媲美,都是无限的时间与空间,哪怕是描写日常生活的细节都是那么地充满情意,而且“汉代的神话故事还没有受到外来宗教的影响,因此基本上是从本土文化中产生出来的。汉民族的民间文化传承,通过这条渠道,保存了较有民族特性的图像资源。”[13]73其实这本身就是一个永恒的神话。

参考文献:

[1] 俞伟超.中国画像石全集2(山东汉画像石)[M].济南:山东美术出版社,2000.

[2] 巫鸿.从哪里来?到哪里去?——汉代艺术中的车马图像[J].中国书画,2004(04):50-53.

[3] 李泽厚.美的历程:第四章(楚汉浪漫主义)[M].天津:天津社会科学院出版社,2001.

[4] 巫鸿.论西王母图像及其与印度艺术的关系[J].李淞,译.南京艺术学院学报:美术版,1997(1):36-43.

[5] 勒内·基拉尔.双重束缚——文学、摹仿及人类学文集[M].刘舒,译.北京:华夏出版社,2006.

[6] 闻一多.神话与诗:伏羲考[M].上海:上海世纪出版集团,2006.

[7] 冯友兰.中国哲学史新编(中)[M].北京:人民出版社,2001.

[8] 袁珂.中国古代神话[M].北京:华夏出版社,2006.

[9] 赵建伟.说“乾”[J].中国人民大学学报,1997(3):38-43.

[10] 陈江风.“羲和捧日、常羲捧月”画像石质疑[J],中原文物,1988(2):59-62.

[11] 叶舒宪.神话—原型批评[M]西安:陕西师范大学出版社,1987.

[12] 米尔恰·伊利亚德.神圣与世俗[M].王建光,译.北京,华夏出版社,2002.

[13] 洪再新.中国美术史[M].杭州:中国美术学院出版社,2004.

[责任编辑:吴晓红]