物理课例的分析框架及其质性研究——以一次“同课异构”课例分析为例

物理课例的分析框架及其质性研究①

——以一次“同课异构”课例分析为例

张建奋

(广州市白云区教育发展中心广东 广州510440)

*广东省教育科学“十二五”规划2012年度项目“‘拓展式’课例研究范式与物理教师实践共同体建构的研究”,项目编号:2012ZQJK013

摘 要:以物理学科习题课为例,通过教学过程中的记录和话语分析,对相同教学内容,采取不同教学构想进行质性研究.通过跨案例研究,探讨课例研究中对质性资料的收集、分析,以及对建构扎根理论的思考.

关键词:质性资料跨案例研究话语分析扎根理论

作者简介:张建奋(1962-),男,中教高级,主要研究物理教学与物理学习心理.

收稿日期:(2015-04-21)

1如何解读课例

课例研究是对教与学的真实案例进行研究,这些教学案例给我们的研究提供了研究问题的真实场景.在解读课例过程中,研究者或参与者对案例研究的描述和分析,展示解决某个实践问题的具体方法,证实某个已有理论的价值,或通过对自己或他人案例的描述和分析,提出新的假说或理论(扎根理论).要达到这些目标,必须掌握案例研究方法以及质性资料的分析方法.

教学案例本身就是一堆质性的资料,进行质性研究对教师而言,则面临分析方法方面的问题.文献[1]认为,“质性资料的形式通常是文字,而不是数字”, 但“质性资料是有魅力的,研究者可以藉它们,对一个可辨识的地方所发生的事件过程,做出有实据的、丰富的描绘与解释”.数字具备数学的特质,可以使研究者用统计程序加以处理,而质性分析则需要研究者更努力重复阅读数据笔记,反映出他们所读到的,并基于逻辑和判断来进行比较,情境分析强调对事物做整体的和动态的描述,寻找把资料连接成一个叙事结构的关键线索,这都是非常不易的事.在一次区域调研时,研究者对几位教师的同课“异构”课例进行了分析,记录了课例中的关键 “教学事件”,与参与的教师共同讨论,并进行了个别访谈.对课例进行跨案例质性的分析,力图发现影响教学效果的原因,期待总结、归纳出教学策略或理论构想.研究过程本身会带来意想不到的结果,研究者和参与者也都会有一定的收获.

2课例的分析框架及其案例分析

2.1建构分析的框架或线索

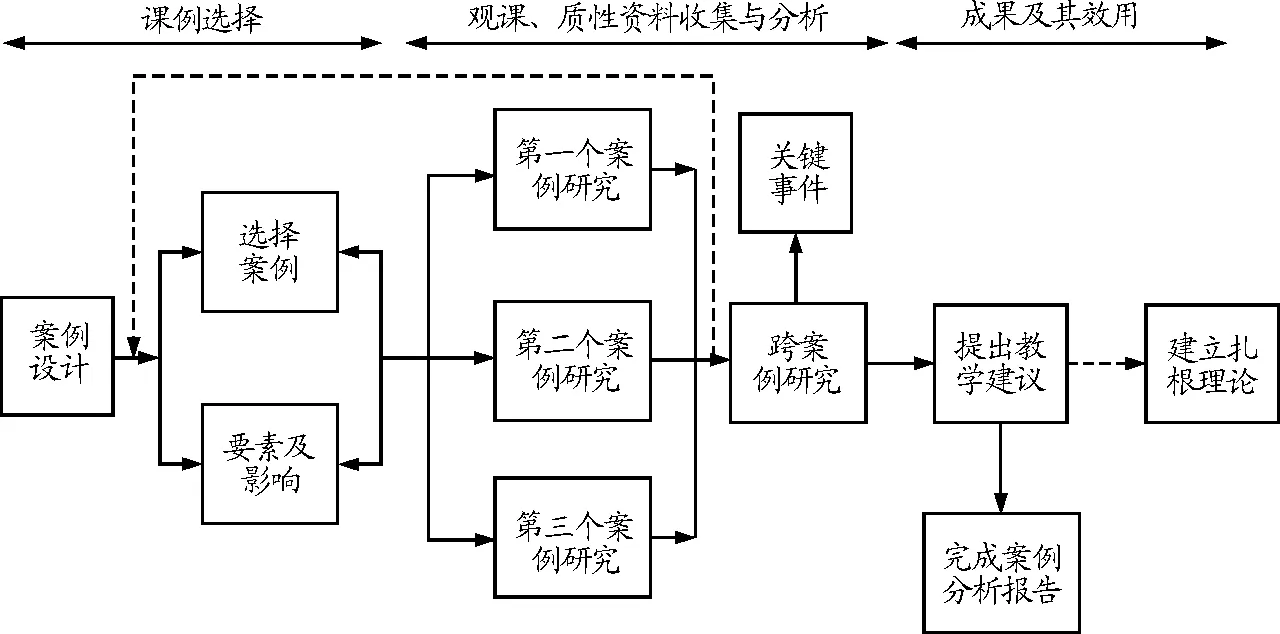

在许多方面,质性资料可以是时间的先后次序,也可以是逻辑上的意义联系,可以把一次观察或访谈写成一个情境片段,也可以把几次获取的材料写成一个教学叙事,还可以把几个叙事连成一体,组成一个综合个案,在经验资料的基础上形成扎根理论.以下是分析的参考框架,如图1所示.

作为具体课例的研究,有几个关注的重点:

(1)背景.课例分析的背景,课例分析的价值.

(2)叙述.描述关键事件;质性资料的收集.

(3)分析.关键事件发生的起因、过程和原因分析;质性资料的分析.

(4)效用.建立教学构想,提出教学策略或建议.也可能会形成新的理论(扎根理论).

图1 课例研究的分析框架

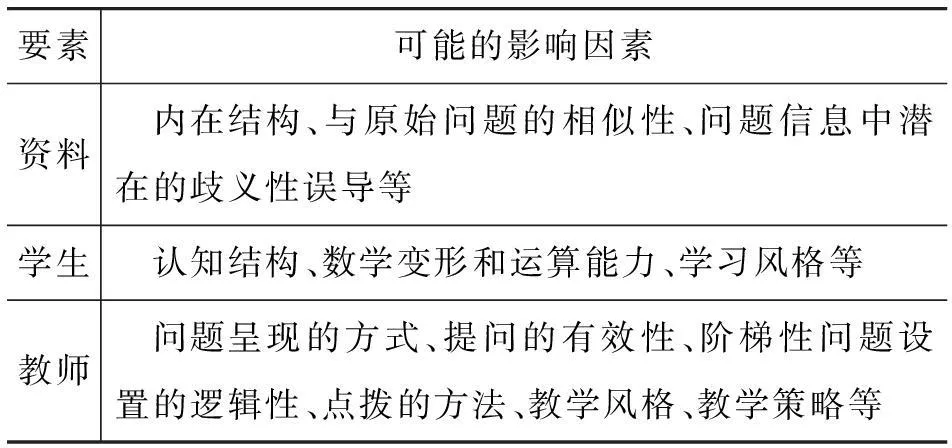

教学事件涉及原因可能有多种多样,各种要素对教学可能都有影响,本次课例的因素分析如表1所示.

表1 研究的要素及对教学可能的影响因素分析

2.2课例引发的分析

3位教师中L和H是同一个学校备课组的教师,他们经过集体备课形成了相同的“学案”(为学生课堂教学提供的学习材料).在这所学校观课后,研究者从“学案”抽取有代表性的问题给另一所学校的S教师,在习题课教学中也插入这一问题,最后把观课的资料进行比较研究.习题课都用了下面的教学内容.

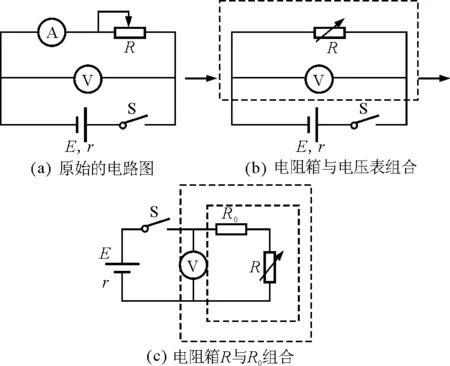

【例题】 现有一种特殊的电池,它的电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,已知该电池允许输出的最大电流为50mA,为了测定这个电池的电动势和内阻,某同学利用如图2(a)所示的电路进行实验,图中电压表的内阻很大,对电路的影响可不考虑,R为电阻箱,阻值范围0~9 999Ω,R0是定值电阻,起保护电路的作用.

(1)实验室备有的定值电阻R0有以下几种规格,本实验应选用

A. 10Ω,2.5W

B. 100Ω,1.0W

C. 200Ω,1.0W

图2

(2)该同学接入符合要求的R0后,闭合开关S,调整电阻箱的阻值,读出电压表的示数U,再改变电阻箱阻值,取得多组数据,然后通过作出的有关物理量的线性图像,如图2(b)所示,求得电源的电动势和内阻.请写出该线性图像对应的函数表达式______(用字母E,r,U,R,R0表示),由图线可求得该电池的电动势E为______V,内阻r为______Ω.

2.3单案例研究的细节分析

连续观察3位教师的课堂教学,进行单案例研究.单案例的研究关注:一是教学过程的每个细节;二是通过对师生话语的分析,发现该节的教学特点;三是通过教学课堂结构与师生的互动,通过一些表象,去揭示教学本质,当然这是最难的.通过本次观课发现:

(1)第一位L教师的教学过程看起来非常顺利,教学效果也好.课前发了学案,学生有足够的时间进行思考,上台板书的A学生顺利完成.这能不能说明大多数学生同样能完成?教师随意抽取的学生(样本)是不是具有典型性?

(3)从S教师的教学流程分析,其教学思路其实也很简单.首先回归课本,明确学习目标(测量原理),回顾基本的测量电路,对课本的内容做拓展(变式的处理),抓住不同变式下,测量原理不变的分析方法,再呈现新情景,这样问题就迎刃而解了.

如图3,对S教师材料呈现方式进行分析可发现,3个物理模型(电路)之间存在内在的联系.与图(a)比较,图(b)缺少电流表和滑动变阻器,但电压表和变阻箱的组合能达到同样的效果(可求出干路电流,并有调节电路电流的作用),图(c)与图(b)本质就没有太大的变化,R0起保护电路的作用.这样来比较、分析从(a)到(c)有(b)的铺垫,学生的学习就不会太难.

图3 S教师材料呈现方式及分析

2.4跨案例研究的综合分析

2.4.1 影响学生问题解决的因素分析

3个班级的学生对材料的熟悉程度不同,教师采用不同的教学策略,学生的课堂反应不同,有不同的教学效果,可列表进行分析,如表2所示.

表2 影响学生问题解决的因素分析

从表1的比较可以发现:(1)教学中学生呈现学习过程非常重要,H教师对第1问的点拨到位,一方面呈现学生解决问题过程,另一方面真实反馈了学生学习的效果.(2)教学中提问策略(包含提问的抽取)的重要性,课堂展示是呈现优生的完美作业,还是发现存在的问题,帮助学生去解决,L教师教学很顺利,但很难确定教学真实效果.(3)教学策略的重要性,学习过程就是促进知识的同化和顺应的过程.S教师的教学就是最好的例证.

同样,如果教师把电路变式成电流表和电阻箱组合、两个电流表(或电压表)与定值电阻组合,学生学习起来也不会太难.在过去教学中很多教师把这类问题归为“伏伏法”、“安安法”等等,不断建构新的物理模型,实际上这些都是在“伏安法”基础上的拓展罢了.

2.4.2学生问题解决过程的原因分析

对问题表征的理解不同,学生对所呈现物理问题的解决方法也不同,对此分析如表3所示.

表3 学生问题解决过程的原因分析

从上表不难发现:(1)问题信息中潜在的歧义性误解,影响问题解决者的解题思路,如B学生出现类似的情况.(2)问题的表征不仅受问题情景的影响,也受问题解决者知识基础的影响.A学生与S教师的学生分析思路不同,但结果一样.(3)物理模型的拓展和变式,要在掌握原形(或基础)知识的基础上,进行推演,利于学生的问题解决.试想:S教师如果用类似的方法,不是用电压表与电阻箱的组合替代电流表,而是用电流表与电阻箱的组合替代电压表,不知学生的反应又如何呢?学生能不能顺利解决问题?

2.5课例研究的效用思考

这次课例分析,给研究者和参与者触动很大,认识到教学要符合中学生学习的心理特点和学科的特点,才能取得好的教学效果.通过研究者和参与者对课例质性材料的分析,结合区域教研的实际,形成对习题课的教学策略.提出了,“立足教材,呈现过程,适度拓展,促进迁移”的教学策略.这里说的“立足教材”就是“回归课本”,从简单问题(或原始问题)出发,对问题进行拓展和变式,使学生的学习有很好的支撑点.在区域教研中对教师进行指导,获得很好的教学效果,也出现了很多成功案例,这里不再赘述.也许这里的教学建议或教学策略还处在理论的浅层,建构扎根理论还需研究者对更多的样本进行归纳和概括,然后上升到理论.

3反思:如何使教研更有效

近几十年,教育领域越来越多的研究者投入质性研究的范式之中.质性分析则需要研究者重复阅读记录下的材料,并基于逻辑和判断来进行比较,按照事情发生的线索对有关教学事件进行描述性分析,在经验资料分析的基础上建构扎根理论.做质性研究开始之前一般没有理论假设,直接从实际观察入手,从原始资料中归纳出经验概括,然后上升到理论,这是一种从下往上建立实质理论的方法.当然还存在不少影响研究的信度和效度,除了质性资料和线索繁杂性,抽样的可靠性以及研究者的经验等,均会使建构的理论有局限性.因此,要重视真实教学问题,不断深入观察事实,反思建构理论的可能性和自洽性.尽管如此,课例质性研究的效用,除丰富教学理论外,对推动教师有效开展教学研究活动是非常有价值的.

参 考 文 献

1MatthewB.Miles,等著.质性资料的分析:方法与实践(第2版). 张芬芬译.重庆:重庆大学出版社,2010. 14~16