后发国家技术进步的机理、路径和成效*——以中国为例

后发国家技术进步的机理、路径和成效*

——以中国为例

廖建辉

(中国社会科学院 研究生院, 北京 102488)

摘要:由于经济发展水平低,技术较为落后,后发国家的技术进步主要依赖于技术引进、吸收和创新,其明显具有外生性,也符合比较优势。实践中,后发国家的技术进步途径很多,主要包括直接技术引进、加入全球价值链、FDI等。由于技术引进成本低、居民储蓄倾向高、扭曲后的要素价格低等原因,后发国家能够在较短时期内迅速扩大中间品种类并提高其质量,由此带来快速的技术进步。从后发国家的典型代表中国来看,改革开放以来,其出口结构、专利数量、制造业劳动生产率等指标均明显得到优化,后发技术进步优势非常显著。

关键词:后发国家; 技术进步; 技术引进; 后发优势; 自主创新

中图分类号:F062.4文献标志码: A

doi[3]Chuang Y C.Learning by ng,technology gap,and growth [J].International Economic Review,1998(39):697-721.

收稿日期:2015-01-12

基金项目:国家社会科学基金重点项目(11AZD029)。

作者简介:丛云云(1989-),女,辽宁营口人,硕士生,主要从事产业经济学等方面的研究; 原毅军(1955-),男,山东荣城人,教授,博士生导师,主要从事经济系统分析与管理和产业经济等方面的研究。

doi:10.7688/j.issn.1674-0823.2015.02.04

知识和技术具有典型的公共产品特征,一旦被发明或发现,很难阻止其他人的搭便车行为。为了鼓励社会上的创新行为,就应该保障创新者的创新行为能够获得相应的经济收益,为此各国均普遍制定并实施了知识产权保护制度。然而,知识产权保护制度对新知识或新技术的保护是有限的,尤其超出了知识产权保护期后,新技术或新知识便能够迅速地、低成本地在世界范围内扩散开来。在世界范围内,仅有少数国家能够成为技术前沿的拓展国,对于大部分的国家而言,甚至包括大部分发达国家,都基本处于技术引进国这一角色当中。从工业革命开始到19世纪末,英国都是世界技术创新的发源地,美国、德国、法国、日本等老牌资本主义国家均属于技术追赶者[1]12,22。但从20世纪开始,美国替代英国成为世界新的技术领导者,先进技术不断在美国诞生并扩散到其他地区。麦迪森认为,当前来看,美国的技术进步很大程度上是内生的,而大型的、先进的发达国家如法国、德国、英国和日本,其技术进步过程中存在内生的因素,然而对于世界其余地区而言,技术进步普遍都是外生的[1]37。

对于发展中国家而言,由于其经济水平相对落后,技术水平与发达国家存在很大差距,因而技术追赶的空间较大,通过各种渠道技术引进以推动本国技术进步,是后发国家的比较优势所在。当前已有众多学者认可后发国家的技术进步优势,代表性的有林毅夫[2](2003)、Chuang[3](1998)、金德尔伯格和赫里克[4](1986)、休斯和凯恩[5](2013)、Gerschenkron[6](1979)、De Long和Summers[7](1991)、Lee[8](1995),等。虽然说,当后发国家与发达国家的技术差距不断变小时,其后发技术优势将逐渐出现“天花板效应”,但不可否认的是,在经济发展的一定阶段内,通过对发达国家技术进行引进、模仿是后发国家获得快速技术进步的主要手段,也是符合其比较优势的。

一、后发国家技术进步的机理

按照庞巴维克的思想,现代经济增长本质上是个迂回生产的过程。因而,技术进步便体现为这一迂回生产过程的不断延展,即中间产品生产部门的不断壮大。事实上,在新增长模型中,技术进步的模型化形式完全体现出庞巴维克的思想。技术进步以两种方式实现,其一是中间产品种类的扩大,即水平创新(horizontal innovation);其二是中间产品的质量不断提高,即垂直创新(vertical innovation)。借鉴Spence[9](1967)、Dixit和Stiglitz[10](1977)、Ethier[11](1982)、邹薇和代谦[12](2003)等人构建的中间产品模型,可以很好地阐释后发国家技术进步机理及其优势所在。

(一) 模型结构

1. 最终产品部门

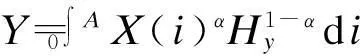

(1)

式中:Y为最终产品总量;X(i)为第i种中间产品投入数量;Hy为投入到最终产品部门的人力资本总量;A为该国中间产品的种类数;α为中间投入的产出弹性系数,0<α<1,此处暗含规模报酬不变的假定。

生产函数的集约形式为

(2)

式中:x(i)=X(i)/L;hy=Hy/L;L为该国的人口总量。

在以上的总量或集约生产函数中,A代表了该国的技术水平。不同国家的技术水平存在差异,因而A值不同。在全球范围内,少数最先进发达国家由于处于技术最前沿水平,其技术水平A值最大,可以假定为Amax,其技术创新将会进一步增大Amax。而对于发展中国家而言,其可以假设为基本不存在自主技术创新,技术进步基本依赖于外部输入,其技术水平A 企业通过选择中间产品投入数量x(i)和人力资本投入数量hy来最大化利润,即 (3) 式中:p(i)为第i种中间产品的市场价格;wf为最终产品部门单位人力资本的工资率。 (4) (5) 2. 中间产品部门 中间产品的生产函数为 (6) 式中:ki为第i种中间品生产所需的物质资本量;hi为相应的人力资本投入量;β为物资资本在总产量中所占的份额,该生产函数同样暗含有规模报酬不变的假设。 给定工资率水平wm和利率水平r,中间产品企业寻求利润最大化,即 maxπm=p(i)x(i)-wmhi-rki (7) 利用罗默模型的假设对该模型进行简化,有 x(i)=x=ki=k (8) (9) 将式(4)、(6)、(8)、(9)代入到式(7)中,可得到简化的利润最大化问题为 (10) 其利润最大化的一阶条件为 (11) (12) 在此条件下,可以求得中间产品企业的最大化利润水平为 (13) 在市场均衡条件下,由于劳动力市场的充分流动性,最终产品市场和中间产品市场的人力资本的工资率相当,即wf=wm。 3. 消费者行为 借鉴标准拉姆齐(Ramsey)模型中的假设,假定居户无限期存在,且消费者谋求终生效应现值的最大化,即 (14) 式中:ct为第t期的消费;ρ为消费者的主观贴现率。 效应函数的形式假设为 (15) 式(15)效用函数满足一阶导数大于0和二阶导数小于0的优良秉性,其中1/θ为消费者的跨期替代弹性。则式(14)可以改写为 (16) 消费者的家庭收入由三部分组成,包括将人力资本分别拥有最终产品部门的生产和中间产品部门的生产所获得的报酬,同时包括将储蓄投入到企业所获得的利息收入。因此,家庭的预算约束为 (17) 最后可以算出消费的增长方程为 (18) (二) 技术进步机理 处于技术最前沿的发达国家主要从事技术创新活动,即从事使中间产品种类数i增多的活动,具体可体现在公式(6)中。这种从无到有的原创式创新需要投入大量的物资资本kΔi和人力资本hΔi,才能获得体现在存在本身而非数量规模上的创新成果x(Δi)。这种创新活动是高成本、高风险的,需要耗费大量的成本,然而,其一旦在商业上获得成功便能带来高收益。在相应的利润公式(7)中,即表现为,创新成本wmhΔi+rkΔi很高,创新成果的收益很高,收益高并非体现在量上而是质上,这即是说创新成果的价格p(Δi)很高,而x(Δi)本身并不大。 对于稍许落后的发达国家而言,一方面,由于其技术水平本身非常高,人力资本也很高,从吸收能力上而言其完全能够吸收新的创新成果;另一方面,其发展资金较为雄厚,也完全能够承担高昂的技术引进成本。但对于发展中国家而言,往往由于人力资本低导致最先进的技术难以被有效吸收,因而最先进技术相对国情来说并不适宜;并且发展中国家往往由于资本额有限,很难承担最先进技术的高昂引进成本。以上仅是一些影响技术扩散的市场化因素,其实,在现实中,往往还存在许多非市场化因素,后者甚至可能起到主导作用。例如,当前无论是企业还是政府,都已认识到全球竞争优势来源于核心技术,因而政府和企业往往都用非市场化手段阻碍核心技术的扩散。抛开非市场因素,仅从技术扩散的市场化角度而言,最先进的技术往往呈现梯度扩散趋势,最不发达国家往往要等该技术存在很长时期后才能引入。 后发展国家在技术梯度或经济梯度上都相对较为落后,但一旦获得良好的发展环境*关于后发优势当前学术界存在争论,可见关于经济增长趋同还是趋异的争论。一方面,在少数国家之间,确实存在经济发展趋同现象,也就是说,俱乐部趋同是可以获得证据支撑的,但更广泛的证据却不存在。另一方面,世界上至今存在的大量不发达国家,其经济增长并未在向发达国家“赶超”,相反却是在进一步扩大落后的距离。但确实存在少数不发达国家,如韩国、中国台湾、新加坡等,其实现了后发优势。因而本文认为后发技术优势是存在的,不过需要相应的发展环境为条件。,其技术进步速度很快,明显具备后发技术优势,这主要源于以下几方面因素: (3) 政府扭曲要素价格以加速积累。在后发国家的经济“赶超”进程中,一般而言都存在明显的要素市场价格扭曲现象,如20世纪后半期的韩国、中国台湾、新加坡、中国大陆等国家或地区,这一定程度上是政府有意为之,但也有市场发育不完善的因素存在。从发达国家的工业化历史经验中,后发国家政府能够学习到物资资本和人力资本的重要性,这容易让后发国家政府倾向于变成“唯发展主义者”。后发国家政府在各市场主体的关系中倾向于维护企业主利益,通过对金融系统的控制人为降低贷款利率,即减少r值,从而为企业规模扩展输送廉价资本;在劳动力市场中,其通过在劳动者基本权利保障上的不作为或不尽职尽责来降低工资水平,即wm和wf均低于市场均衡水平,从而有利于企业剩余积累。另一方面,在教育投入上,后发国家政府格外重视并进行大量的投入,这种投入力度无论是在绝对量还是在投入占GDP比例上,相对于先行工业化国家可比时期而言都更为显著。由此,在公式(17)中,消费ct会因为要素市场价格扭曲因素而变小,wf、wm、r(t)均低于市场均衡水平,而hf、hA、k则高于市场均衡水平。由于整体水平有ct决定,因而总体而言,家庭预算约束将会在一个低于市场化水平的水平上实现,在这个水平上,人力资本和物资资本存量均相对更高。 二、后发国家技术进步的渠道 对于后发国家而言,利用各种途径以加速发达国家的先进技术流入是技术进步的主要方式。当前来看,后发国家技术进步的渠道是多元的,主要包括自主创新、直接技术引入、FDI、加入全球价值链、跨境并购,高素质人口流动等。 (一) 高素质人口流动 任何先进的生产技术,都是具备一定知识和思想的人通过外界物质手段所实现的。生产技术是人的思想的物质实现,其传播也是借助于高素质的人来实现的,其中,高素质的人口的流动是实现先进技术的异地传播的重要途径。例如,1790年,来自英国的工人塞缪尔·斯莱特(Samuel Slater)将纺织机械技术由英国带到了美国;1775年,英国实业家“炼铁大师”约翰·威尔金森(John Wilkinson)的兄弟威廉·威尔金森(William Wilkinson)将炼铁技术带来法国;英国流亡者威廉·科克里尔(William Cockerill)将制造技术带到比利时[5]26。 按照出发地不同,高素质人口的流动对先进技术的引入可以划分为两种类型。第一种类型为由本国出发前往国外留学,待学成后返回国内,并将所学知识运用到本国的生产建设中。这部分的留学归国人员对本国引入发达国家先进技术起到了一定程度的正面作用。以中国为例,从数据来看,从改革开放以来,我国无论是出国留学人数,还是学成归国的留学人员数都获得了快速增长(见图1)。1978—2012年,我国留学人数由860人剧增到399600人,35年间增长了463倍;学成归国的留学生人数则由248人剧增到272900人,增长了近1100倍,增长幅度比前者还要大得多。 图1 1978—2012年我国出国留学人员和归国留学人员数 第二种类型为由发达国家或地区到本国境内从事经济活动并具有专业知识的境外人员,其容易将来源地的先进技术传入本国。仅以2010年第六次人口普查数据(见表1)为例进行说明,从数据来看,我国的境外人员规模相对较大,2010年略超过100万人,其中一半以上来自国外地区,其余组成中,以香港地区最多,其次为台湾地区。从来华目的看,从事商务和就业的境外人员数达到406917人,占比接近40%,这是一个比较高的比例。值得注意的是,实业活动活跃的国外发达地区和台湾地区,两者的商务和就业人员占比均超过平均水平,某种程度上也表明了我国经济与世界的紧密联系程度。另外,也只有当境外人员具备较高的专业知识时,其才能充当技术传播的有效载体。从数据看,大专及以上的境外人员合计达到548641人,占总人数比例一半以上,达到53.78%。分地区来看,同样是实力经济活力强的发达国家和台湾地区比例最高,两者分别达到60.35%和62.99%,这同样可以证明上述观点,其对我国实体经济的技术升级具有非常利好的影响。 表1 2010年我国境外人员情况 人 数据来源:第六次人口普查数据。 (二) 自主创新 自主创新的技术进步方式要求我国企业或其他机构不借助国外力量,而依靠自身的人力、物力、财力、技术力量为基础进行独立自主的研究开发,并有效利用国内资源进行合作研究,以寻求技术进步和突破。这种技术进步方式很大程度上相当于在走发达国家走过的技术开发道路,因而相似之处在于,通过自主创新来实现技术突破的过程是缓慢的、长期的,企业因此需要忍受长期的非盈利甚至是亏损。在当前市场竞争白热化、全球化的经济环境下,非具有相当实力的企业一般而言是难以承受这种成本和风险的。 后发国家在自主创新时存在天然的后发优势。因为在信息化越来越发达且全球一体化逐步深化的国际背景下,有关发达国家的先进技术方面的信息总会或多或少传播出来,也许是技术发展的范式或技术方向,这都会大大降低后发国家在自主创新上可能遭受的失败风险和研发成本。然而,后发国家也同样存在天然的后发劣势。正是由于发达国家的技术信息可能一定程度上会向外扩散,后发国家的自主创新容易被技术锁定,即技术进步方向完全遵循发达国家以往的技术发展方向。在这种情况下,后发国家一是容易在技术进步上被技术锁定,经济发展对发达国家的依赖性变大且难以实现赶超;二是即便实现技术突破,由于实现的新技术也属于发达国家已有的技术,因而不能通过技术垄断实现垄断收益,这也会大大降低企业自主创新的经济激励。在发展中国家沿着发达国家已有技术发展路径追赶过程中,可以出现多种追赶模式,发展中国家可能出现跳跃式赶超,即跨越其中的某些阶段;也可能出现路径创造式追赶,即在某些阶段能够另辟蹊径,实现技术产品的差异化[13]。前者的例子可用我国石化行业的技术进步为例来说明,我国石化企业通过自主研发已发展出一些核心技术和专项技术,如炼油技术达到世界先进水平;乙烯裂解炉、聚丙烯、乙苯、苯乙烯、甲苯歧化、芳烃抽提等技术已成功实现运用;炼油与石油化工生产用“三剂”(催化剂、溶剂、助剂)大部分能够立足国内[14]。而另辟蹊径式的追赶道路其实并不多见,但也确实存在。例如,我国在平板玻璃生产上是世界上唯一没有购买皮尔金顿公司专利技术使用权的国家,在1981年我国成功研发出“中国洛阳浮法”,成为与英国Pilkington float Process、美国PPG float Process齐名的世界三大浮法技术之一。 对于后发国家而言,在发展水平较低,与先进国家经济差距很大时,自主创新这一进步方式并不是主流。企业既缺乏自主创新的经济激励,又由于力量薄弱难以承担研发的高成本和高风险。 (三) 技术引进 在经济发展水平与发达国家存在较大差距时,后发国家可以通过技术引进的方式快速实现技术进步和经济增长。技术引进的方式包括聘请外籍专家、引进成套设备、进口主体设备并进行辅助设备自造、购买专利和设计图纸、购买实验室技术等。在引进技术的同时,一般而言需要投入相应的经济资源进行消化吸收,甚而实现进一步的增量创新。在早期阶段,由于技术差距很大,后发国家面对的很多所谓的先进技术,其实是发达国家已经淘汰的落后的非核心技术,这使得技术引进的成本低、收效大。另外,由于专利技术的产权保护存在一定的期限,对于那些已经超出产权保护期的先进技术,后发国家更是可以通过较低价格甚而免费就能获得该技术。例如二战后,日本就是通过技术引进而获得快速发展的典型例子。在二战后至1958年期间,日本每年技术引进件数为200件,1960—1962年每年为500~700件,1963年后每年达到1000件以上[15]。日本主要工业部门的技术装备基本都是通过广泛吸收各发达国家的先进技术装备而来的,据资料显示,日本在技术引进上仅用了技术投资的25%,但完成了工业主体技术的70%;并且,1945—1960年,日本工业产值的增长中有相当于32%的部分要归功于技术引进[16]。 改革开放以来,我国投入大量资金用于国外先进技术的引进,由此来促进我国企业的技术升级。如表2所示,1995—2010年间,我国大中型企业引进国外生产技术的资金投入长期居于高位,历年来其基本都在200亿元以上。并且,从购买技术来源地来看,从国外购买的规模远大于从国内购买的规模,这在早期尤其明显。只是随着我国与发达国家技术差距的缩小及我国企业技术水平的提高,从国内购买技术的经费规模快速提高,越来越接近于前者。然而,由表2中的技术经费支出规模和消化吸收规模的比较可以发现,我国在技术引进过程中,明显存在重引进、轻消化吸收的问题,这与日本二战后的技术引进战略背道而驰,也实为我国技术引进过程中的一个重大诟病。 表2 1995—2010年大中型工业企业引进技术、 资料来源:1996—2011年《中国统计年鉴》。 (四) 加入全球价值链 20世纪80年代开始逐步发展的全球价值链(Global Value Chains,GVCs)这一全球生产模式为发展中国家的技术进步提供了契机。后发国家的企业通过加入由发达国家的跨国企业主导的全球价值链中,虽然在价值链环节中处于低端环节,在利益分配关系上处于从属地位,但由于最终产品的形成需要各环节的技术水平、生产条件都要达到相应标准,这必然导致先进技术和信息在同一产品链条各环节之间传递,从而有利于其技术进步。例如,波音公司在1980年12月与西安飞机工业公司签订了第一份转包合同,主要转包生产波音747机加件零件,为使其获得转包生产资质,波音对西飞多次进行了技术改造指导,终于在次年12月使西飞具有了零部件制造的资质[17]。在参与GVCs过程中,由于市场需求的不断变化,消费者将不断对产品或服务的技术水平、质量层次提出更高的要求;并且,全球市场的竞争环境也要求跨国企业不断进行创新和发展,这必然会对处于GVCs各环节的企业都提出新的要求并促进其技术进步。另外,处于价值链低端环节的发展中国家企业,其技术进步并非总是被动进行的,有两方面的因素将迫使其不断进行产业升级和技术进步:一是被替代的风险,处于主导地位的跨国企业总是在全球范围内不断寻求合意的协作企业,发展中国家企业所处的环节一般而言进入壁垒低、竞争压力大,一旦存在成本更低的竞争者,跨国公司往往会撤销转包生产合同并更换合作企业;二是企业逐利的本性,处于低端环节的发展中国家企业很难长期满足低利润的状况,因此其将会通过各种途径促进自我发展以获取更多利润,而这一过程中其技术水平将会获得大幅提高。目前,我国已经成为名副其实的“世界工厂”,大量企业积极参与到全球价值链中,极大地促进了我国工业技术水平的提高。 (五) FDI 由于经济水平落差大,发达国家的资本流入发展中国家能够获得更为丰厚的利润回报,这也导致在国际上存在资本由发达国家向发展中国家流入的趋势。但在这一过程中流动的不仅仅是资本,伴随着的还有先进技术和管理经验的扩散。从20世纪最后几十年的发展经验来看,吸收发达国家企业的FDI已经成为后发国家技术进步的主要途径。FDI能够通过几个方面促进发展中国家的技术水平提升,首先,发达国家跨国公司在东道国建立全资子公司,这种形式下先进技术在跨国公司内部实现转移,但其在地域上已经扩散到了发展中国家。第二,建立合资公司,这使得先进技术转移到合资子公司,东道国一方也获取到技术信息。第三,跨国公司在东道国建立的分支结构不可避免要跟当地企业发生经济联系,通过产业链上下游的协作往来,将会协助其合作企业改善生产设备、提高管理水平以实现自我目标,但这一过程将导致先进技术在产业间的外溢。第四,FDI企业存在显著的示范效应和竞争效应,外资企业技术的先进性导致其在东道国市场上具有较强的竞争力,给同一市场上的东道国竞争对手造成巨大的生存压力,后者为求生存和发展,必然积极向外资企业学习以缩小技术差距,从而获取更多的生产空间。第五,跨国企业分支结构虽然在高层人员上倾向于雇佣投资国的专家,但中下层员工不可避免要雇佣当地人员,而且,为适应东道国本地市场并扩大市场占有率,外资企业的当地雇佣比例有不断提高的趋势,因而,在这一劳务活动中,外资企业需要对当地员工进行技术、管理培训,一旦出现员工离职换岗,将必然导致先进技术随着劳动力的流动而实现扩散。 (六) 跨境并购 跨境并购是当并购企业和目标企业的总部位于不同国家时进行的并购活动。与企业通过内部进行技术创新比较,跨境并购可以有效克服知识差异的限制和在速度竞争的作用日益突出的环境中获取知识过慢的缺陷[18]。由于当前我国工业技术水平虽然与发达国家的差距已经大幅度缩小,但技术水平落后依然非常普遍,行业核心技术基本都掌握在发达国家手中,这使得我国企业与发达国家企业既有资源之间的互补性强。因此,在跨境并购之后进行技术资源整合过程中,不会造成既有的技术资源冲突,能够使得并购企业获得技术上的协同效应,实现技术和发展上的“蛙跳”。企业通过跨境并购,可以迅速获得与公司核心业务相关的上下游技术、新技术以及与核心业务无关的技术。 与其他技术进步途径相比,跨境并购在我国可能难以成为主流方式,但其近年来却呈现出快速发展的态势。例如,从1986—2006年间,我国企业跨境并购数目平均增速达到17%,共达到223宗,总额达180亿美元;早期跨境并购主要为了保障资源供给,但近年来跨境并购有集中在发达国家的趋势,且主要以发达国家的高技术和中高技术的中小企业为并购目标,可见我国企业跨境并购的技术寻求型特征愈加明显[18]。我国企业跨境并购的成功率很低,如TCL并购法国汤姆逊公司彩电业务和法国阿尔卡特移动电话业务案,联想并购IBM的PC业务,上汽集团并购双龙汽车等。据麦肯锡对全球20年中大型企业并购案的统计表明,并购能够获得预期效果的比例低于50%,而中国有67%的海外并购不成功[19]。然而,我国跨境并购也不乏成功案例。例如,2006年中化集团一年内先后完成了法国安迪苏公司(Adisseo)、澳大利亚凯诺斯公司(Qenos)和法国罗地亚公司(Rhodia)有机硅和硫化物业务100%股权并购,并在核心技术获取上获得巨大成功,中化集团公司获得了安迪苏公司所拥有的蛋氨酸授权专利技术398项(申请专利755项),罗地亚公司所拥有的有机硅授权专利技术201项(申请专利521项),并将凯诺斯公司所拥有的世界一流的管理系统(SHE)转移到集团所属国内进行推广(柯银斌等,2008)[20]。 三、中国技术进步的成效 改革开放以来,中国经济不断融入到全球经济体系中,积极地引进国外资本、技术、人才、管理经验等,以促进国内经济的发展。在这一时期,中国的技术水平得到了显著的提高。 (一) 出口结构 出口部门往往能彰显出一国所具备的比较优势所在,并且相对一国整体产业而言,出口部门一般具有更强的竞争力。故而,通过出口结构的时序演化,能够很好地反映出一国技术水平的演变和比较优势的变化。 从中国出口结构的演变数据来看,中国在近30年的技术进步相对较快,如表3所示。 表3 1980—2012年中国出口结构变化 % 资料来源:1981—2013年《中国统计年鉴》。 从1980—2012年,我国出口总规模在快速扩大,由181亿美元(现价)迅速增长到20490亿美元,增长了近112倍。与此同时,出口结构也发生了巨大的变化。在早些时期,我国出口结构中的初级产品出口比重很高,在20世纪80年代前半期,初级产品出口比重一度超过50%,这明显具有典型的落后发展中国家色彩。之后不断下降,到90年代初已经下降到25%左右,90年代中期进一步下降到15%左右,进入到21世纪后,其比例基本都在10%之下且仍然在不断下降,到2012年,初级产品出口占比已经下降到4.9%。初级产品比重的快速下降、工业制成品比重的快速上升表明我国自1980年来的技术进步速度。另外,由工业制成品中的高技术制成品的比重持续上升这一指标变化也能充分说明我国经济发展中的技术进步的比重。1995年,在我国工业制成品出口中,高技术制成品所占比重仅为7.9%,随后该比重持续扩大,90年代末突破10%,21世纪初又突破20%,到2009年达到历史最高水平33.1%。在2009—2012年间该比重略微有所下降,但依然保持在30%以上。 (二) 专利 专利数量及其增长无疑是反映技术进步的一个较好指标。从这一指标可以看到,改革开放以来中国的技术进步取得了长足进展,具体如图2、3所示。首先,仅从中国专利数据的时间变化看,无论是居民专利申请数量指标,还是非居民专利申请数量指标,都获得了飞速的增长。在20世纪80年代后半期,中国的居民专利申请数量普遍不超过5000件/年,在90年代该指标迎来较为缓慢的增长,但从21世纪初开始,该指标则几乎开始呈指数型增长,到2012年飆升到535313件/年,是2000年的21倍。而非居民专利申请数量是从1997年开始快速增长的,之前的规模普遍在12000件/年的水平以下,1997年的规模为12102件/年,1998年突然飙升至33645件/年。到2012年,非居民专利申请数量达到117464件/年,是1997年时水平的9.7倍。 图2 中国与主要发达国家居民专利申请数量 图3 中国与主要发达国家非居民专利申请数量 从国际数据对比中,我国在20世纪80年代居民专利申请数量和非居民专利申请数量均普遍落后于美国、日本、英国、德国等4个主要发达国家,而后由于其增长速度相对较快由此展开了追赶进程。在居民专利申请数量方面,我国在20世纪初超过英国,在2003年继而超过德国,2009年超过美国,2010年超过日本。当前,我国已成为居民专利申请数量最多的国家,相比排名第二的日本还要超出86.5%。在非居民专利申请数量方面,我国在20世纪90年代中期超过英国和德国,在2004年超过日本,当前已经成为仅次于美国的非居民专利申请数量第二大国。 (三) 制造业劳动生产率 制造业是推动我国经济发展的动力部门,也是技术进步最快的部门。技术进步直接影响着制造业的劳动生产率水平。仅从中国一国的制造业劳动生产率变化数据看,如表4所示,2001—2010年,我国制造业部门工人小时劳动生产率从2.37美元增长到10.51美元,净增长3.43倍,年均增速达到18%,远高于我国同期GDP的增长速度,这在世界范围内是少有的[21]。横向比较来看,在2001年时,我国制造业小时劳动生产率所处水平还很低,远低于主要发达国家,也低于墨西哥、南非等发展中大国,仅仅与南亚的泰国、菲利宾和印度尼西亚三国大抵相当。然而,由于技术进步很快,使得制造业劳动生产率获得大幅度的提高,到2010年,我国制造业小时劳动生产率水平已经接近南亚最高的水平,即马来西亚的水平,也大抵赶上了墨西哥、南非、俄罗斯等几个大国的水平。虽然在2010年时,我国与主要发达国家的劳动生产率水平还存在很大的差距,与新加坡、韩国等新兴工业化国家的差距也不小,但相比2001年,这些差距都被大幅度地缩小了。但与此同时,我们仍需看到,当前我国劳动生产率水平还不高,与世界先进水平仍然有很大差距,如在2010年,美国、日本、德国、荷兰的制造业小时劳动生产率分别为我国的5.94倍、4.69倍、4.02倍、6.05倍,韩国和新加坡也分别为我国的2.99倍和3.18倍,甚至墨西哥、俄罗斯、南非、马来西亚等四国的小时劳动生产率还略高于我国。 表4 部分国家制造业小时劳动生产率 美元/小时 注:表中中国仅指中国大陆,不包括澳门、香港和台湾等地区。 四、结论 由于经济发展水平、技术水平与发达国家差距较大,后发国家技术进步的主要途径是引进、吸收和创新,这种技术进步方式明显具有外生性,也符合后发国家的比较优势。从技术进步机理看,由于技术引进成本低、居民储蓄倾向大、后发国家政府扭曲要素价格以加速积累等因素,后发国家能够在较短时间内迅速扩大中间品种类并提高其质量,由此带来显著的经济增长和技术进步成效。在实践中,后发国家主要通过高素质人口流动、自主创新、技术引进、加入全球价值链、FDI和跨境并购等途径获得先进技术和知识,只是在这些不同渠道之间存在主次之分,这与经济发展水平明显相关;另一方面,其也存在交织现象。从技术进步绩效看,以中国为例,改革开放以来,随着中国经济融入到全球经济体系的逐步深入,中国的出口结构明显优化,专利获取数量迅速增长,制造业劳动生产率也获得显著提高,这些都说明中国的技术进步在短时期内获得了显著成就,而这正是后发国家技术进步优势的典型例证。 参考文献: [1]麦迪森.世界经济二百年回顾 [M].北京:改革出版社,1996. [2]林毅夫.后发优势与后发劣势:与杨小凯教授商榷 [J].经济学(季刊),2003(4):989-1004. [4]查尔斯·金德尔伯格,布鲁斯·赫里克.经济发展 [M].上海:上海译文出版社,1986. [5]乔纳森·休斯,路易斯·凯恩.美国经济史 [M].上海:上海人民出版社,2013. [6]Alexander G.Economic backwardness in historical perspective [M].Boston:The Belknap Press of Harvard University Press,1979. [7]Long D,Bradford J,Laurence H S.Equipment investment and economic growth [J].Quarterly Journal of Economics,1991(106):2445-2502. [8]Lee J W.Capital goods imports and long run growth [J].Journal of Development Economics,1995(48):91-110. [9]Spence M.Product selection,fixed vosts,and monopolistic competition [J].Review of Economic Studies,1976(6):217-235. [10]Dixit A K,Stiglitz J E.Monopolistic competition and optimum product diversity [J].American Economic Review,1977(6):297-308. [11]Ethier W J.National and international returns to scale in the modern theory of international trade [J].Ameri-can Economic Review,1982(6):389-405. [12]邹薇,代谦.技术模仿、人力资本积累和经济赶超 [J].中国社会科学,2003(5):26-38. [13]Lee K,Lim C.The technological redimes,catch-up and leap frogging:findings from the Korean industries [J].Research Policy,2001(5):30-31. [14]罗公利,高冠军.我国石化企业技术创新的路径选择 [J].青岛科技大学学报:社会科学版,2008(4):30-35. [15]阎莉.日本技术引进成功经验探析 [J].日本研究,2008(2):40-44. [16]周传典.日本技术引进的基本做法 [J].科技导报,1991(6):16-17. [17]孟岩峰.波音中国产业链:六千架现役飞机有中国制造 [N].21世纪经济报道,2014-03-21(2). [18]李晓华.中国企业的跨境并购、国际竞争力与知识寻求 [J].财贸经济,2011(8):94-100. [19]张莫,周玉洁.中国企业跨国投资“胃口大但难消化” [N].经济参考报,2010-4-28(3). [20]柯银斌,康荣平,刘颖悟.战略为本,成在能力:中国化工集团跨国并购之道 [J].北大商业评论,2008(5):100-105. [21]巍浩,郭也.中国制造业单位劳动力成本及其国际比较研究 [J].统计研究,2013(8):102-110. Mechanism, paths and effectiveness of technical progress in late-comer countries: a case in China LIAO Jian-hui (Graduate school, Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 102488, China) Abstract:Due to the lower level of economic development and backward technology, the technical progress of late-comer countries is mainly depending on the introduction, assimilation and innovation of technology, which is obviously exogenous but also in line with the comparative advantage of late-comer countries. In practice, there are many paths of technical progress for the late-comer countries, including importing technology directly, joining in the global value chain, going out through foreign direct investment, and so on. Because of the lower cost of importing technology, higher saving propensity of the residents, and lower distorted factor prices, late-comer countries can expand rapidly the range of intermediate products and improve their quality in a relatively short period, thus bring about quicker technical advances. In the case of China, a typical one of late-comer countries, the indicators of its export structure, number of patents, and the labor productivity have been significantly optimized, its late-comer advantage of technical progress is very significant since the reform and opening up. Key words: late-comer country; technical progress; technology introduction; advantage of late development; independent innovation (责任编辑:吉海涛) *本文已于2015-03-27 15∶42在中国知网优先数字出版。 网络出版地址: http://www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20150327.1542.010.html 【国际竞争与产业安全】