感通敦煌

张小刚

佛教发源于古印度,约于两汉之际传入中国。在中古时期,天竺的佛教经典与造像源源不断地传到中国内地,使得这种外来的宗教在华夏大地生根发芽,开花结果。

在佛教传播的过程中,为了更好地吸引信众,关于佛教的神异故事或传说便应运而生。如传说能够显示灵验的瑞像的故事;将古印度和中国历史上一些大力宣扬佛教的世俗统治者、著名僧人甚至佛教圣地神秘而产生的一些神异传说或故事等。在佛教传播并逐渐中国化的过程中,这种有关各种瑞像、圣迹、神僧等的神异故事或传说越来越多,有的也成为佛教艺术中的题材—通过艺术作品的形式将这些故事或传说表现出来是宣传佛教、扩大佛教影响的一种常见做法。

敦煌石窟是世界上现存规模最大、内容最丰富的佛教艺术圣地。其以绚丽多姿的壁画及彩塑闻名于世。20世纪初,莫高窟藏经洞中又出土了一批精美的绢画、纸画、麻布画及刺绣等绘画品。这些敦煌绘画作品的内容极为丰富,前辈学者将它们大体分成以下几类,即尊像画、佛传故事画、本生故事画、因缘故事画、传统神话题材画、经变画、佛教史迹画、供养画、装饰图案画。其中,佛教史迹画指的是描绘佛教传播中的历史人物,事件,佛教圣迹、遗迹和灵异感应事迹以及各种瑞像的图画。

现有的佛教史迹画的名称和概念有某种局限,故我们拟放弃佛教史迹画的提法,而采用佛教中原来的名称。

佛教文献中将佛教传播过程中出现的种种神异、灵瑞等不可思议的现象统称为“感应”或“感通”。这两个词在中国古已有之,如《周易》之《下经·咸》云:“柔上而刚下,二气感应以相与。”《系辞·上》载:“易无思也,无为也,寂然不动,感而遂通天下之故。非天下之至神,其孰能与于此。”

较早在佛教译经中使用“感应”一词的是西晋竺法护,在他翻译的《正法华经》中有“无数佛界,广说经法,世尊所为,感应如此”之语句。“感通”一词在东汉昙果、康孟祥合译的《中本起经》下卷中也已出现,其言释迦太子逾城时“逸豫待明,五情内骚,转侧不寐,至诚感通,中夜霍明”。

隋唐以来出现了大量以“感应”或“感通”为主要内容的佛教著作。唐代道宣在其著述中多使用“感通”一词,他在《续高僧传》中专辟“感通篇”,其所撰《道宣律师感通录》与《集神州三宝感通录》更是感通故事的汇编。他将汉至唐代的汉地感通故事大致分成五类加以叙述,即灵塔及舍利、灵像、圣寺、瑞经、神僧。佛教信徒供奉、礼敬佛及菩萨等佛教神祇本身或持诵瑞经而有灵验的故事,也属于佛教感应故事。

唐代以降,敦煌壁画中大量出现关于佛教传播历史或传说的神异故事画,一则与汉地僧人热衷于“感应”或“感通”故事的编撰,并且逐渐由此形成的一种传统有关;二则与晋代至唐代前期为数众多的巡礼天竺与西域的求法僧人或使者,将其所见所闻记录成书,甚至画成图画而广为流传的史事有关。

我们用“佛教感通画”取代原来“佛教史迹画”的名称,将其定义为表现佛教传播过程中出现的神异、灵瑞等不可思议的图画,并将敦煌的佛教感通画大致分成四类:

其一是瑞像,这一类在佛教感通画中占了大部分,包括瑞像尊像图与瑞像故事画。众所周知,佛教又被称作像教,可见偶像崇拜在佛教中的地位与作用。瑞像首先是一种造像,却又是非一般的像,而是具有神异、灵瑞色彩的像。其中有一些称作“圣容瑞像”的,有时又简称为“圣容”或“真容”,早期大多属于释迦牟尼佛瑞像。“真容”与“圣容”这两个词分别体现了这种造像的两个特点,即形象的标准性与身份的权威性。

其二是圣迹类,包括圣迹图与圣迹故事画。在佛教文献中,“圣迹”一词大概包括两种意思,一是指“地”,即佛教史上重大事件或神异故事发生的地点,既包括释迦牟尼曾经活动过的场所,如初转法轮地鹿野苑等,又包括佛教史上著名的寺院,如那烂陀寺等。二是指“物”,即佛陀的遗物,包括舍利和佛生前使用过的物品等。这类圣迹中以舍利最为常见,而且一般与灵塔一起出现。

其三是神僧类,主要是一些关于具有神异能力的僧人的图画,包括神僧尊像图与神僧故事画。神僧或称圣僧,据说多具有预测吉凶、感知未来、祈福求雨等能力。道宣《续高僧传》之“感通篇”收录正传78人,附见5人,其《集神州三宝感通录》神僧部亦收30人,可见神僧故事是历代僧传的重要内容之一。敦煌壁画中有佛图澄、康僧会、刘萨诃、安世高、宝志、昙延、玄奘、僧伽等僧人的图画。

其四是传说类,主要是一些有关神异的历史传说图。佛教信徒为了传播佛教的需要,编造或附会了一些历史传说故事,这些故事中以虚构的成分居多。有一些故事属于半真半假,是对历史上真实存在的人物或事件进行附会,如佛教信徒将张骞出使西域的目的附会成往大夏国求金人名号。另一些则纯属虚构,如于阗国所在地被传说成是由舍利弗与毗沙门天王决海所形成的。

敦煌佛教感通画中,瑞像类以“像”为中心,圣迹类以“地”为中心,神僧类以“僧”为中心,传说类以“事”为中心,它们共同连接着佛与世俗的世界。敦煌佛教通感通画是佛教历史发展轨迹的见证,更是世界艺术之林一朵永不凋零的奇葩。

作为佛教产生并盛极一时的本土,天竺地区存在大量关于瑞像、圣迹、神异传说等的故事,它们也是中国佛教信徒们十分关注的对象。通过东来西去的僧人、使者甚至是商旅的不懈努力,天竺地区的佛教感通故事及其造像零零星星地传入中国,它们被认为充满了印度本土佛教的气息,具有无可争议的权威性。

在敦煌绘画中出现了四十余种与古印度有关的佛教感通画,主要涉及中天竺的憍赏弥国(又称憍焰弥国、俱睒弥国)、摩揭陀国(又称摩竭国、摩伽陀国)、波罗奈国(又称婆罗痆斯国)、毗耶离国、憍萨罗国,南天竺的达嚫国、僧伽罗国、蒲特山(秣罗矩吒国),北天竺的劫比罗伐窣堵国(迦毗罗卫国)、迦毕试国、乌仗那国、犍陀罗国、泥婆罗国等地方,这些地方分处于今天印度、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡等国境内。

感通画之 天竺

\ 憍赏弥国优填王造旃檀佛像故事画 \

佛教造像之始,传说与憍赏弥国优填王及憍萨罗国波斯匿王有关。唐代玄奘《大唐西域记》“憍赏弥国”条记载:

城内故宫中有大精舍,高六十余尺,有刻檀佛像。上悬石盖,邬陀衍那王之所作也……初如来成正觉已,上升天宫为母说法,三月不还,其王思慕,愿图形像。乃请尊者没特伽罗子以神通力接工人上天宫,亲观妙相,雕刻栴檀。如来自天宫还也,刻檀之像起迎世尊。世尊慰曰:“教化劳耶?开导末世,寔此为冀!”

憍赏弥国优填王造旃檀佛像的故事,即佛上天为母说法,憍赏弥国优填王思慕如来,乃请大目犍连以神通力接工人上天宫,亲观妙相,雕刻栴檀佛像,及佛自天宫还时,檀像起迎世尊的故事。

按,憍赏弥国为中印度之古王国,系印度古代十六大国之一。此国地域广大,土地肥沃,气候炎热,盛产粳稻、甘蔗,风俗刚猛。有伽蓝十余所,僧徒皆学小乘佛教。

莫高窟吐蕃统治时期第231窟龛内顶部西披北端绘制有如下画面:一立佛,乘云从天而降,躬身合掌,前方胡跪一佛,双手合十,榜题:“时佛从天降下,其檀像乃仰礼拜时。”据孙修身先生考证,画面表现的就是优填王所造旃檀像“仰候世尊”,礼拜释迦的故事,从天而下的佛像为释迦牟尼佛,胡跪礼拜的佛像为旃檀瑞像。

\ 摩竭国须弥座释迦并银菩萨瑞像图 \

摩竭国,又作摩揭陀国、摩伽陀国、摩竭陀国、墨竭提国、摩揭国等,为中印度之古国,位于恒河中游南岸地区,以巴特那(Patna,即华氏城)及伽耶为中心。关于摩竭国的银菩萨瑞像,据《大唐西域记》记载:

菩提树东有精舍,高百六七十尺,下基面广二十余步,垒以青砖,涂以石灰。层龛皆有金像,四壁镂作奇制,或连珠形,或天仙像,上置金铜阿摩落迦果(亦谓宝瓶,又称宝壶)。东面接为重阁,檐宇特起三层,榱柱栋梁,户扉寮牖,金银雕镂以饰之,珠玉厕错以填之。奥室邃宇,洞户三重。外门左右各有龛室,左则观自在菩萨像,右则慈氏菩萨像,白银铸成,高十余尺。

摩竭国的银菩萨瑞像应是菩提树东精舍中白银铸成的观世音与弥勒(慈氏)两身菩萨像。关于摩竭国的须弥座释迦像,在文献中不见记载,有研究者认为须弥座可能是金刚座之讹。

\ 摩伽陀国放光瑞像图 \

莫高窟吐蕃统治时期第237窟主室龛内东披北起第12格内,绘一佛,结跏趺坐于石台上,右足在上,左足居下;有圆形头光与身光;顶戴宝冠,冠上置一菩萨面;着袒右袈裟,有项饰,饰臂钏与手镯;左手平置于腹前,掌心朝上,右手下垂至膝前,掌心朝内,作降魔印;座前左右各有一个半身小菩萨,肩部以上露出地面,戴三珠宝冠及项圈;北侧存榜题:“中天竺摩伽陀国放光瑞像”。

放光是瑞像表现灵异的方式之一,《大唐西域记》里有关摩伽陀国的文字也提到了一身放光佛像,谓:

菩提树西北精舍中,有迦叶波佛像,既称灵圣,时烛光明。闻诸先记曰:若人至诚,旋绕七周,在所生处,得宿命智。迦叶波佛精舍西北二砖室,各有地神之像。

迦叶波佛即迦叶佛,菩提树西北精舍中的迦叶波佛像虽能放光,附近亦有两地神像,似可比定为放光瑞像图中出现的两个半身小菩萨像。摩伽陀国放光瑞像均结跏趺坐于石上,右手悉下垂,作降魔印,应是一种表现成道的瑞像。

\ 天竺白银弥勒瑞像图 \

莫高窟吐蕃统治时期第237窟主室龛内东披南起第6格内,绘一尊倚坐佛像,着白色袈裟,佛右手于胸前结说法印,左手抚左膝,北侧邻格内的凉州瑞像,除了本像的榜题之外,另外衍出一方题榜,题作:“天竺国白银弥勒瑞像”,当指此像。

\ 白衣佛图 \

莫高窟北魏时期第254窟主室西壁中央画一龛,龛内绘一结跏趺坐佛,着通肩式厚重袈裟,身体与袈裟均为白色,左手屈肘下把袈裟,右手于胸前施无畏印,两侧各立一胁侍菩萨。

在敦煌,一般将其称为白衣佛。这个名称并非出自经典,而是学者们根据其形象所作的拟名。关于此佛像说法不一,大多学者认为它是根据《观佛三昧海经》绘制的天竺那乾诃罗国佛影像。

据东晋佛陀跋陀罗译《佛说观佛三昧海经》记载:

如来到那乾诃罗国古仙山薝蔔华林毒龙池侧,青莲华泉北罗剎穴中阿那斯山岩南……尔时世尊还摄神足,从石窟出,与诸比丘游履……是时龙王闻佛还国,啼哭雨泪,白言:“世尊!请佛常住,云何舍我?我不见佛,当作恶事,坠堕恶道。”尔时世尊安慰龙王:“我受汝请,坐汝窟中,经千五百岁。”时诸小龙合掌叉手,劝请世尊还入窟中。诸龙见佛坐已窟中,身上出水,身下出火,作十八变。小龙见已,复更增进坚固道心。释迦文佛踊身入石,犹如明镜人见面像。

那乾诃罗,又作那揭罗曷、那揭、那竭等,是北印度之古国,约在今阿富汗东北部,是古代丝绸之路进入印度的必经要道,自古以来就有不少商旅、僧人等往来其境,中古时期此地文化隆盛,佛教甚为普及。此国佛影像远近闻名,诸国竞相摹写。东晋法显、北魏宋云、唐代玄奘等均至其地,得见此像。东晋慧远闻其名,还于庐山营筑龛室,图写此像。那乾诃罗国佛影像绘制在莫高窟北朝时期的洞窟中,可能与当时的佛教观想活动有密切关系。

\ 观世音菩萨瑞像图 \

斯坦因从藏经洞所获的盛唐后期绢画上,有一身立菩萨瑞像,宝缯垂于肩,披帛,身挂花鬘,左臂下垂,戴臂钏,有圆形头光与椭圆形身光,身光中装饰两圈小化佛。《大唐西域记》中记载的观自在菩萨瑞像为数不少,仅摩揭陀国境内就有好几身。

\ 僧伽罗国授珠瑞像图 \

授珠瑞像,又可称授宝瑞像、俯首瑞像。莫高窟第72窟主室龛内西披南起第9格内绘有如下画面:一身立佛像,低头俯视下方,右手于胸前结印,掌心朝内,左手屈肘下垂,作与愿印,佛下方地面上站立一身俗装人,戴幞头,着襕衫,右手向上伸举作摘物状,榜题:“中印度境,佛额上宝珠,时有贫士,既见宝珠,乃生盗心,像便曲既躬,授珠与贼”。

此则瑞像故事出自《大唐西域记》及《大慈恩寺三藏法师传》。《大慈恩寺三藏法师传》载:

其侧又有精舍,亦以杂宝庄严。中有金像,此国先王所造,髻有宝珠,无知其价。后有人欲盗此珠,守卫坚牢,无由得入,乃潜穴地中入室欲取,而像形渐高,贼不能及。却而言曰:“如来昔修菩萨道,为诸众生不惜躯命,无吝国城,何于今日反悭固也?以此思之,恐往言无实。”像乃曲身授珠。其人得已,将出货卖,人有识者,擒之送王。王问所得。贼曰:“佛自与我。”乃具说所由。王自观之,像首尚低。王睹灵圣,更发深心,以诸珍宝于贼处赎珠,还施像髻。今犹现在。

僧伽罗者,古名狮子国,明代以后通常称锡兰,即今之斯里兰卡也,其地位于南天竺。

\ 犍陀罗国分身瑞像图 \

分身瑞像,又名双身瑞像、双头瑞像。莫高窟第237窟主室龛内西披中央,即南起第7格内,绘有如下画面:一佛立于莲花座之上,有华盖与圆形头光各一,着土红色袈裟,双头四臂,两手于胸前合掌,另两手分垂于体侧,作与愿印,两侧下方各胡跪一身吐蕃装供养者,榜题:“分身瑞像者,乹陀逻国贫者二人出钱画像,其功至已,一身两头”。

此故事出自《大唐西域记》之“健驮逻国”条:

初有贫士,佣力自济,得一金钱,愿造佛像。至窣堵波所,谓画工曰:“我今欲图如来妙相,有一金钱,酬功尚少,宿心忧负,迫于贫乏。”时彼画工鉴其至诚,无云价直,许为成功。复有一人事同前迹,持一金钱求画佛像。画工是时受二人钱,求妙丹青,共画一像。二人同日俱来礼敬,画工乃同指一像示彼二人,而谓之曰:“此是汝所作之佛像也。”二人相视,若有所怀。画工心知其疑也,谓二人曰:“何思虑之久乎?凡所受物,毫厘不亏。斯言不谬,像必神变。”言声未静,像现灵异,分身交影,光相照著。

健驮逻国,又作乹陀逻、犍陀罗等,即今巴基斯坦白沙瓦及其附近地区。文中“窣堵波”,就是迦腻色迦王在犍陀罗国布路沙布逻所建的佛塔。分身瑞像就绘在雀离大塔石阶南面,形象为“佛像,高一丈六尺,自胸已上分现两身,从胸已下合为一体”。据说此画像可“现灵异,分身交影,光相照著”,分身瑞像由此而得名。

\ 阿弥陀佛五十菩萨图 \

莫高窟初唐时期第332窟主室东壁门南,绘莲池中一组人物,中间主尊为一佛,结跏趺坐于莲花座上,双手于胸前作说法印;左右各有一胁侍菩萨,立于莲花座上;周围有供养菩萨约五十身,交脚而坐或胡跪于莲座上;以主尊座下的莲茎为主干而分出若干枝茎,于枝茎上生出胁侍菩萨与供养菩萨所在的莲花座。

此画面表现的是阿弥陀佛五十菩萨像。据道宣《集神州三宝感通录》卷中“隋释明宪五十菩萨像”条记载:

阿弥陀佛五十菩萨像者,西域天竺之瑞像也。相传云:昔天竺鸡头摩寺五通菩萨往安乐界,请阿弥陀佛:“娑婆众生愿生净土,无佛形像,愿力莫由,请垂降许。”佛言:“汝且前去,寻当现彼。”及菩萨还,其像已至。一佛五十菩萨各坐莲花,在树叶上。菩萨取叶,所在图写,流布远近。汉明感梦,使往祈法,便获迦叶摩腾等至洛阳。后,腾姊子作沙门,持此瑞像,方达此国,所在图之。

根据记载,隋唐时期在各地流传的阿弥陀佛五十菩萨像均源于北齐的画本,其向西传入隋朝京师,向南又传入江南。第332窟内画面中的主尊即阿弥陀佛,供养菩萨即五十菩萨,表现“一佛五十菩萨各坐莲花,在树叶上”的情景。

\ 指日月瑞像图 \

莫高窟吐蕃统治时期第231窟主室龛内南披绘一尊立佛瑞像,着通肩袈裟,右手上举托月轮,轮中有一树,左手下垂,掌心朝外,手外侧有日轮,榜题:“指日月像”。

此种瑞像在敦煌最早见于藏经洞所出盛唐绢画上,形象为:一立佛,身着袒右袈裟,右手上举托日轮,轮中有一鸟,左手下按,榜题文字漫漶。

元代祥迈撰《辨伪录》“偷佛神化伪”条引西晋王浮《老子化胡经》云:

至拘萨罗,降伏九十六种外道。至迦夷罗国,左手把日,右手把月,藏于头中,天地冥暗,山飞石裂,海水逆流,山川空行。

迦夷罗即迦毗罗卫,玄奘新译作劫比罗伐窣堵,属北天竺,是传说中佛教创始人释迦牟尼的故乡,一般认为在今尼泊尔塔拉伊(Ta-rai)之提罗拉科特(Tilorakot)。指日月瑞像可能与释迦牟尼在迦夷罗国手把日月的神异传说有关,在一些文献中,降服外道故事与手把日月故事常常一并提起。

\ 莫高窟第323窟释迦洗衣池与晒衣石故事画 \

此故事画位于第323窟北壁,年代为盛唐早期,分成四幅画面:

右上画面:一佛右手提袈裟,临水而立。榜题:“此大夏波罗奈国,佛初成觉,时天□□□袈裟,讫今有诸□□护时”。

中部画面:一天女乘云而降,化地为池。榜题:“此忉利天见佛欲洗衣,便来化地为池,即以供养,至今池在大夏时”。

右下画面:一方巨石前,立二天女以水洗石。榜题:“此方石,天所化作,奉佛晒衣。晒石上有十三条文,至今不灭,龙亦护之,时有菩萨来洗天人所敬,至今见在大夏寺”。

左下画面:一裸上身外道,以足践踏晒衣石。上方乌云中雷神转动链鼓,欲以雷电击外道,石右下方,一外道遭雷击倒地,其旁跪一外道。榜题:“……轻而止之龙……死”。

右上、中部画面表现释迦洗衣池圣迹故事,右下、左下画面表现释迦晒衣石圣迹故事。

\ 泥婆罗国阿耆婆沴池(水火池)图 \

莫高窟曹氏归义军前期第98窟甬道绘有一水池,池内有一方柜,柜四面出火,有烟放出,山间有两身俗装人寻径而来,作边走边谈论状,榜题:“北天竺国泥婆罗国,有弥勒头冠柜在水中,有人来取,水中火出”。画面表现的是尼婆罗国都城东南阿耆婆沴池故事。

《旧唐书》之“西戎传”载:

贞观中,卫尉丞李义表往使天竺,涂经其国。那陵提婆见之,大喜,与义表同出观阿耆婆沴池。周回二十余步,水恒沸,虽流潦暴集,烁石焦金,未尝增减。以物投之,即生烟焰。悬釜而炊,须臾而熟。

尼婆罗,又作泥波罗,即今尼泊尔国加德满都谷地。其国都城东南不远有重要圣迹,名为阿耆波沴池,或作阿耆波沵水,俗称水火池。“阿耆波”意为死。唐朝使者李义表、王玄策,僧人玄照都曾到过该国。第98窟等窟内画面中的两身俗装人可能表现的是尼婆罗国王与唐朝使者同出观阿耆婆沴池的情景。

\ 王舍城瑞寺及其他圣迹图 \

莫高窟第98窟甬道顶西北角绘一座大城,城内一大殿,殿侧侍立一俗装人,戴展脚幞头,着圆领袍服,双手合十,殿前立一王者,戴巾冠,着大袖袍服,双手抱笏而行,城外河池中点缀莲花,岸边有两组场景,一组为两身俗装人一前一后行于途中,均着缺胯衫,前面的人回首而语,后面的人双手合十,榜题为:“于(千?)□上下(?)海……”另一组为两俗装人立于河边树下,躬身持笏,相对作礼,均戴展脚幞头,着圆领袍服,树一侧压城墙的位置有题榜一方,其上书:“王舍城北那罗陀寺三亿□汉舍利,立塔记之,于今见在”。

据《大唐西域记》记载:

从此北行三十余里,至那烂陀(唐言施无厌)僧伽蓝。闻之耆旧曰:此伽蓝南庵没罗林中有池,其龙名那烂陀,傍建伽蓝,因取为称。从其实议,是如来在昔修菩萨行,为大国王,建都此地,悲愍众生,好乐周给,时美其德,号施无厌。由是伽蓝因以为称。其地本庵没罗园,五百商人以十亿金钱买以施佛。佛于此处三月说法,诸商人等亦证圣果。

画面中大城附近有与王舍城相关的题记,此城很可能表现的是中印度摩揭陀国的都城王舍城。王舍城北方有著名的佛寺那烂陀寺。

\ 摩揭陀国五分法身灵塔图 \

莫高窟北周时期第428窟西壁中层绘有如下画面:四小塔围绕中间一大塔,左右各侍立二菩萨,塔刹相轮七至九重不等,大塔顶上挂幡,两侧空中各有一飞天,大塔下层画四力士,中层画释迦降生,上层画禅定佛及二胁侍菩萨,上层顶有斗拱及披顶,顶上立一金翅鸟,披顶上接覆钵与塔刹。

据《大唐西域记》之“摩揭陀国”条记载:

山西南有五窣堵波,崇基已陷,余址尚高,远而望之,欝若山阜。面各数百步,后人于上重更修建小窣堵波。《印度记》曰:昔无忧王建八万四千窣堵波已,尚余五升舍利,故别崇建五窣堵波。制奇诸处,灵异间起,以表如来五分法身。薄信之徒窃相评议,云是昔者难陀王建此五藏,以储七宝。

画面中的五塔应是上述文字记载中的摩揭陀国如来五分法身塔。

\ 八大灵塔变 \

莫高窟第76窟主室东壁绘有曹氏归义军后期的八大灵塔变。以窟门为界,南北各绘四塔,分为上下两排。上排四塔基本完好,从南至北依次为:释迦牟尼佛降生第一塔,鹿野苑中初转法轮第三塔,祇园精舍第五塔,猕猴奉蜜第七塔。下排四塔残损,从1908年伯希和考察队所拍摄的照片上,尚可以看到此四塔残存的顶部,而且门北下排北端的一塔内似有三菩萨与二弟子立于一卧像(残存部分横向背光)旁,所以此塔很可能为娑罗双树涅槃第八塔,近来有学者根据此窟内八塔的排列形式,也认为此位置的一塔为表现涅槃的第八塔。

八大灵塔是指在释迦牟尼一生中进行过重大活动的八处地点所建立的大塔,略称八塔。八塔所在之处,即后人所谓的“八大圣地”。依据《十地经论》卷3所载之八相成道说,将阿育王所建造的四塔(降生、成道、初转法轮、涅槃),加上祇园现神通处等四塔,即成八大灵塔。

\ 宾头卢罗汉住世故事画 \

莫高窟张氏归义军后期第9窟绘有如下画面:山间一僧人禅定而坐,着水云袈裟,以衣领裹头,僧人前方地面上置一水瓶,僧人左侧有白底榜题,文字漫漶,榜题一侧有两身俗装人行走于山间。僧人右侧不远处的山岩上有一绳床,绳床前方地面上亦置一水瓶,绳床之上升起一团云彩,旁有红底榜题,文字漫漶。云头之上绘一组人物,为一佛居中坐于莲花座上,有圆形头光、身光及双树华盖,佛左侧坐一胁侍菩萨、一弟子,跪一供养菩萨,佛右侧坐一弟子、一胁侍菩萨、一天王,跪一供养菩萨,旁有红底榜题,文字漫漶。从画面来看,绳床与禅僧之前各有一瓶,各有榜题,应是两种佛教感通画题材。画面中绳床与云上人物结合较紧密,应同属一种故事画。禅僧应即昙延,表现昙延法师隐居百梯山的情景。

绳床与云上人物等画面表现的应是宾头卢罗汉住世故事画。宾头卢是释迦牟尼的弟子之一,全名宾头卢颇罗堕誓。他虽不在十大弟子之列,却为十六或十八罗汉之首,一般现白头长眉相。

\ 莫高窟第323窟国王拜倒外道塔故事画 \

莫高窟第323窟主室北壁绘有盛唐前期的国王拜倒外道尼乾子塔故事画,画面如下:山间有六座石塔,近前的一大塔塔身断裂歪倒。大塔旁跪一王者,左右有侍臣五人,或合十礼拜,或指点议论,榜题:“此外道尼乾子等塔,育王见,谓是佛塔,便礼,塔遂崩坏,□育王感德”。

据元魏吉迦夜、昙曜共译《付法藏因缘传》记载:

月支国王威德炽盛,名曰旃檀罽昵吒王……王于后时在路游行,见外道塔七宝庄严,便大欢喜,谓如来塔,前礼稽首,至心恭敬,烧香散花,说偈赞曰:……说是偈已,应时宝塔分散崩落。王见惊怖,而作是言:“我于今者福将欲尽,失王位乎?何故我适礼此宝塔,而便颓毁?”有人语言:王所礼者是外道塔,以其威德微末尠少,不堪受王福德人礼,是故尔耳。即发塔下,得尼乾尸。

壁画榜题所书为阿育王,佛教文献中所记则为罽昵吒王。按罽昵吒即罽眤吒,又作罽腻吒,为月支国王。由于阿育王的名声较大,此处应该是将罽昵吒王的事迹误系在阿育王名下。

感通画之 于阗

于阗是西域的古王国,唐朝安西四镇之一,位于今新疆和田市。又作于填、于遁、于殿等。玄奘音译为瞿萨旦那,意译作地乳 。

佛教发源于南亚大陆,后逐渐向中亚等地渗透。佛教经陆路传入中国时,因为西域与南亚、中亚地区在地理上最为靠近,这里成为较早接受佛教思想与艺术的地方。于阗是丝绸之路西域南道上的重镇,亦为东西文化交流之要冲。于阗地区初传迦湿弥罗(古代又称罽宾,位于印度西北部)的小乘佛教。公元5世纪至8世纪,这里作为大乘佛教的一大中心,成为佛教东传的重要中转站,凡传入中国之经典,大多经由此地。于阗地区的佛教寺院及造像十分兴盛,东晋隆安五年(401年)法显到达于阗后,就曾观看了当地“行像”的盛况。于阗还不时向内地输出佛教造像题材及画法。5世纪初,凉州沙门僧表途径于阗时,见到了久慕的赞摩寺宝胜像,乃依样造一丈高之金箔像,其顶上置有真舍利,此像后经凉州转辗入蜀,供养于龙华寺 。在中国中古时期十分流行的毗沙门天王、文殊菩萨等信仰及造像中也不乏于阗的烙印。初唐时,尉迟跋质那、尉迟乙僧父子从于阗来到长安 ,带来了具有西域和中亚风格的凹凸画法,在中国画史上产生了一定影响。

于阗作为西域著名的佛教圣地,为了更好地宣扬佛教,佛教信徒们往往编造了一些带有神异色彩的传说或故事,其中有关于当地如何生成的传说,佛教如何传入当地的传说以及一些佛教圣山、瑞寺、瑞像等传说故事。尤其是各种瑞像的产生,是当地长期以来流行大乘佛教思想的结果。末法思想在当地的流行也成为瑞像大量出现的催化剂,当地战乱相寻、社会动荡,统治阶级和僧俗佛徒需要祈求神明庇护则是守护于阗的瑞像增多的社会原因。于阗开始流行金刚乘也是于阗瑞像增多的原因之一。

敦煌是于阗通往中原必经的门户之地。唐代前期敦煌和于阗都在唐朝的版图之内。中唐以后则相继沦陷于吐蕃之手。晚唐以后又先后摆脱了吐蕃的控制。两地民众都十分崇信佛教。由于孤悬于戈壁沙漠之中,晚唐至北宋初期,敦煌的归义军政权与于阗王国之间建立了非常密切的关系,尤其是五代宋初曹氏执掌归义军政权时,统治者之间相互通婚,节度使曹议金的女儿嫁给于阗国王李圣天做皇后,节度使曹延禄则娶于阗公主为妻,两地间来往的人员更是络绎不绝,政治、宗教等交流连续不断。

在这种历史背景下,来自于阗地区的传说、圣迹、瑞像等佛教造像题材大量地出现在敦煌石窟之中,如舍利弗与毗沙门天王决海传说故事画,牛头山圣迹图,媲摩城、坎城、固城、故城、海眼寺等地的瑞像图,以及守护于阗国的菩萨和神王瑞像图等。

\ 故城瑞像图 \

莫高窟吐蕃统治时期第237窟主室龛内北披东起第3格内,绘一立佛,着通肩袈裟,双手于胸前相对作说法印,跣足立于莲花座之上,像左右侧均有两方题榜,像左侧榜题:“于阗故城瑞像”。

据《大唐西域记》之“瞿萨旦那国”条记载:

至期兵会,旗鼓相望。旦日合战,西主不利,因而逐北,遂斩其首。东主乘胜,抚集亡国,迁都中地,方建城郭。忧其无土,恐难成功,宣告远近,谁识地理。时有涂灰外道负大瓠,盛满水而自进曰:“我知地理。”遂以其水屈曲遗流,周而复始,因即疾驱,忽而不见。依彼水迹,峙其基堵,遂得兴功,即斯国治,今王所都于此城也。

由窟内此种瑞像的形象及榜题可知“古城”即“故城”。故城或古城可能是一处旧城,据文意似为旧都,说明于阗可能有过迁都之举 。

← \ 媲摩城瑞像图 \

莫高窟吐蕃统治时期第231窟主室龛内南披,绘一身立佛,侧身朝内,着通肩或袒右袈裟,头戴长尾宝冠或圆毡帽,头后系带,带两端沿肩下垂至腰,戴项圈、臂钏及手镯等饰物,右手结说法印,左手作与愿印或施无畏印。在窟内有榜题:“于阗媲摩城中雕檀瑞像”。

孙修身先生认为,媲摩城瑞像是《大唐西域记》记载的媲摩城“雕檀立佛像”。《大唐西域记》之“瞿萨旦那国”条云:

王城东三百余里大荒泽中,数十顷地,绝无蘖草,其土赤黑。闻诸耆旧曰:败军之地也……战地东行三十余里,至媲摩城,有雕檀立佛像,高二丈余,甚多灵应,时烛光明。凡有疾病,随其痛处,金薄帖像,即时痊复。虚心请愿,多亦遂求。闻之土俗曰:此像,昔佛在世憍赏弥国邬陀衍那王所作也。

宋云《出使西域记》也记载了这一佛像,两人均指出当地人传言此像从外地腾空而来,玄奘还说其是憍赏弥国邬陀衍那王(优填王)所造。宋云和玄奘驻足于阗的时间相差百余年,但都记载了此像外来的传言,可见当地人长期认为媲摩城瑞像来源于其他佛教圣地。

\ 释迦牟尼真容从王舍城腾空住海眼寺瑞像图 \

莫高窟吐蕃统治时期第231窟主室龛内北披西起第4格内,绘一身立佛,着通肩式袈裟,右手于胸前结说法印,左臂下垂,手把袈裟,跣足立于莲花上;像左右侧各有题榜一方,左(东)侧榜题:“释迦牟尼真容从王舍”,右(西)侧榜题:“城腾空住海眼寺”;第236窟主室龛内北披西起第3格内也有此种瑞像,但无题榜。

吐蕃统治时期至张氏归义军初期的释迦牟尼真容,从王舍城腾空住海眼寺瑞像与前述海眼寺释迦圣容像可能具有相同的造像原型,此像是白檀香身释迦牟尼像,所以海眼寺释迦圣容像着白色袈裟,但是在敦煌佛教感通画中被当作两种瑞像来表现,一曰圣容像,一曰腾空来住像。

\ 牛头山圣迹图与释迦牟尼住牛头山瑞像图 \

莫高窟第454窟表现的是牛头山伽蓝的场景,两侧空中各有三身驾云飞来的小化佛,牛头山山腰两侧有龙、天等神祗,整齐排列塔与比丘,在展开的双层楼廊的每个房间内各有一身小立佛。

此图应是释迦牟尼像,表现的是释迦在牛头山顶结跏趺坐向八部众说法,即“昔如来曾至此处,为诸天人略说法要,悬记此地当建国土,敬崇遗法,遵习大乘”、“(佛告龙王)我今不久往瞿摩娑罗牟尼住处,结加七日,受解脱乐”的场景。

\ 虚空藏菩萨于西玉河萨迦耶倦寺住瑞像图 \

莫高窟吐蕃统治时期第237窟主室龛内东披北起第9、10、11格内,分别绘结跏趺坐佛、四臂交脚坐菩萨与倚坐菩萨三身瑞像。佛结跏趺坐于莲花座之上,着双领下垂袈裟,左手平置腹前,掌心朝上,右手于胸前施无畏印,榜题:“摩竭国须弥座释迦并银菩/萨瑞像”;交脚菩萨侧身坐于莲花座上,四臂,左上手持三叉长戟,左下手于胸前结印,右上手持金刚铃,右下手施无畏印,榜题文字漫漶;倚坐菩萨双手于胸前相对,均作说法印,坐于金刚座上,座后两侧各有一龙,榜题:“虚空藏菩萨于西玉河萨迦那/倦寺住瑞像”。

虚空藏菩萨,又作虚空孕菩萨。此菩萨流出无量之法宝,普施所欲者,利乐众生。系密教胎藏界曼荼罗虚空藏院之主尊、现图胎藏曼荼罗释迦院之释迦右方胁侍、金刚界曼荼罗贤劫十六尊之一。萨迦耶倦寺是守护于阗的虚空藏菩萨的住所。

关于于阗西玉河,《新五代史》卷《四夷附录》云:“其河源所出,至于阗分为三:东曰白玉河,西曰绿玉河,又西曰乌玉河。三河皆有玉而色异,每岁秋水涸,国王捞玉于河,然后国人得捞玉。”西玉河应指于阗都城西的绿玉河或乌玉河。

\ 敦煌麻布幡画 \

此件像幡出土于敦煌藏经洞,质地为麻布,其正反两面均画一身立佛,两佛除了手印外,其他特征基本相同,均跣足立于覆地莲花上,有圆形头光,着偏衫式袈裟。正面手印为:两手与胸前相对作说法印,均掌心朝外,拇指与食指相扣,余指伸开;背面手印为:左手于腹前结印,掌心朝上,手指微曲,右手于胸前结说法印,掌心朝外,拇指与食指相扣,余指伸开。此件布幡画与第53窟内的宝境如来佛瑞像的手印相似,这应是一种来自于阗地区瑞佛像。

\ 敦煌绢画西方毗楼勒叉天王 \

毗楼勒叉,音译又作毗噜陀迦、毗留多、鼻溜荼迦、毗楼勒迦等,意译为增长。在佛教四天王王中,其为阎浮提南方之守护神,住于须弥山南面半腹的善见城中,能折伏邪恶,增长善根。此件绢画出自敦煌,后为斯坦因所获,绢上绘有一身天王,戴宝冠,着铠甲,两手拄宝杵,脚下一地鬼承托其足,榜题:“西方毗楼勒叉天王”。

\ 悉他那天女守护于阗国图 \

守护于阗国的神王约有八身,《新唐书》之“于阗传”云:“西有沙碛,鼠大如猥,色类金,出入群鼠为从。”慧琳《一切经音义》之“于阗”条亦云:“此国界有二天神,一是毗沙门天王,往来居于阗山顶城中,亦有庙居七重楼上;一是天鼠神,其毛金色有光,大者如犬,小者如兔,甚有灵,求福皆得,名鼠王神也。”

金鼠帮助于阗国打败了来侵的强敌,于阗上下感其厚恩,建祠设祭,奕世遵敬,故鼠神成为于阗的护国天神之一。莫高窟曹氏归义军早期第98窟甬道北披西起第1格内,绘一身神王,侧身而立,兽头人身,长尖嘴,竖耳,戴宝冠、项饰及手镯,披帛,上身着铠甲,下身着长裙,左手托摩尼火珠,右手于胸前作说法印,榜题:“悉他那天女守护于阗国”。

\ 毗沙门天王与吉祥天女像 \

在莫高窟吐蕃统治时期第154窟南壁有如下画面:为毗沙门天王与天女相对而立,榜题作:“毗沙门天王”;毗沙门戴宝帽,从两肩部各伸出一道弯刀形头光,着铠甲,左手托塔,右手执戟,脚下乘云,双足间有一个半身菩萨,即大地仙女(坚牢);天女头披红巾,着大袖袍,左手结说法印,右手作与愿印,脚下堆有诸宝。这两个画面与义净译《金光明最胜王经》中关于吉祥天女、多闻(毗沙门)天王、坚牢地神及观自在菩萨的记载有关。条幅内下排人物应是毗沙门天王、吉祥天女以及大地仙女(毗沙门脚下的女神)。

画面与于阗建国的神话传说有关。敦煌藏文卷子《于阗教法史》记载,于阗东西两大势力将要兴兵争斗,毗沙门天王、吉祥天女及大地仙女等神及时出现,使双方释兵言欢,共同建国,治理于阗。

\ 摩诃迦罗神守护于阗国图 \

莫高窟曹氏归义军时期第108窟甬道北披西起第3格内,绘一身天王,侧身叉腿而立,戴兜鍪,着铠甲及战裙,双手托宝盘,内盛数颗摩尼火珠,榜题:“摩诃迦罗神护于阗国”。

摩诃迦罗即大黑天,又作摩诃葛剌、莫诃哥罗、玛哈嘎拉等,印度教以此神为湿婆神的别名,或为湿婆之后突迦的化身或侍者,主破坏、战斗;佛教则视之毗卢遮那佛或大自在天等的化身,具有战斗神、福德神(包括厨房神)、冢间神等几种性格。

\ 莎耶摩利神守护于阗国图 \

莫高窟曹氏归义军时期第108窟甬道南披西起第3格内,绘一身天王,戴冠帽,着铠甲及战裙,披帛,双臂于胸前交叉,右臂在上,左臂于下,左手拄宝杵于地。榜题:“莎耶摩利神护于阗国”。

“莎耶”即《月藏经》的“散脂”,意为“正知”;“摩利”则是māla(“花鬘”)的音译。散脂,又作散脂迦、散支、僧慎尔耶等,系毗沙门天王八大将之一,总司二十八部众,护持佛法,或谓其是鬼子母之夫或子。关于其形象,佛经中说法不一,如东晋佛陀跋陀罗译《观佛三昧海经》卷7谓:“(散脂鬼神)形状丑恶,胸有三面,脐有二面,两膝二面,面如象面,狗牙上出,眼复出火,火皆下流。”义净《金光明最胜王经》卷8《僧慎尔耶药叉大将品》谓:“僧慎尔耶药叉,形像高四五尺,手执鉾镩。”敦煌洞窟内拄杵的天王形象与文献所记载的散脂造像均不相同,反而更接近毗楼勒叉天王造像。

莎耶摩利神即散脂大将在于阗流行颇广的《金光明经》中占有一品,在于阗佛寺出土的木板画上也绘有其形象,在《于阗教法史》《于阗国授记》等文献中均被列入于阗八大神王。

\ 舍利弗与毗沙门天王决海故事画 \

莫高窟吐蕃统治时期第237窟主室龛内北披东端绘有如下画面:一比丘与一天王各持长杆形器物,相对而立,作挖掘状,下方是水面上化现千佛的大海,上方远处有一方城,榜题:“于阗国舍利弗毗沙门天王决海时”。吐蕃统治时期第231、236、53窟相同位置也有类似画面。

敦煌所出藏文文献《于阗教法史》中载:

当于阗地方还是海子时,世尊命令北方天毗庐舍摩那和比丘舍利子二人说:“目前的这个海子地方,是三世佛另外一个世界,以后将成为人众居住的处所。现在生长莲花之处,以后将成为一座座寺院,会出现许多菩萨。你去把海子淘净,使它以后成为人众居住的地方吧!”北方天王和舍利子二者到盛崑山用锡杖的下端和矛的尖端把海底刺穿,海水流干了,于是,成了人能居住的地方。此时,正是佛涅槃一百年的时光。

《于阗教法史》中的北方天王“毗庐舍摩那”即毗沙门,比丘“舍利子”亦即舍利弗。莫高窟第237窟画面中出现的方城即预言中的于阗都城。在绝大多数洞窟内,此故事画都与其他佛教感通画一起出现,成为颇具代表性的于阗佛教感通画之一。

感通画之 汉地

中国的河西走廊是中西交通的要道,也是佛教自西而东经陆路传入中原的必经之地。从魏晋南北朝时期开始,河西一带的佛教得到了空前的发展。在当地胡人统治者的支持下,凉州成为中国佛教早期发展的一个中心。这里高僧辈出,译经不绝,佛教寺院与石窟也被大肆兴建。在今天甘肃黄河以西沿着南山的地段发现了诸多石窟群遗址,主要有肃北五个庙石窟、一个庙石窟,敦煌莫高窟、西千佛洞,瓜州榆林窟、东千佛洞,玉门昌马石窟,肃南文殊山石窟、马蹄寺石窟、金塔寺石窟,武威天梯山石窟等。其中除了榆林窟以外,都还保存着5世纪至6世纪的佛教遗迹;天梯山石窟则可能是历史上著名的凉州石窟的遗址。它们反映了当时河西地区佛教极其兴盛的状况。佛教在河西传播发展的过程中,也产生了一些与当地有关的神异传说故事。敦煌佛教感通画中有一部分内容涉及了凉州(武威)、张掖、酒泉等地的瑞像以及在凉州、酒泉一带活动过的高僧的神异故事。

佛教的发展离不开世俗统治者的支持,在专制主义中央集权制度统治下的中国封建社会更是如此。通过一些名僧大德的宣传,中古时期出现了一些笃信佛教的帝王,从而推动了佛教在中国民间更加广泛的传播。佛教信徒们也十分热衷于宣扬历史上的明君圣主皈依和信奉三宝的事迹,这其中经常会附带一些神异或灵验的故事情节。那些在佛教传播过程中起过举足轻重作用的高僧大德们,也往往被传说成具有不可思议的神奇能力。三国时期的康僧会在吴国的活动就促进了江南佛教的兴起;梁武帝萧衍笃信并大力倡导佛教,使南朝佛教盛极一时。除了陆路以外,有不少僧人和商旅经海路从印度来到中国,在吴县、扬州等地还传说有泛海而来的瑞像,它们被当作来自印度的佛教标准造像而受到供养礼拜。

随着佛教的兴盛与中国化,一些中国本土的佛教圣地与瑞像也逐渐产生(例如山西五台山就相传为文殊菩萨的道场而闻名于中外),敦煌绘画中出现了一些与汉地(主要包括中国河西、中原及江南等地区)有关的佛教感通画题材。

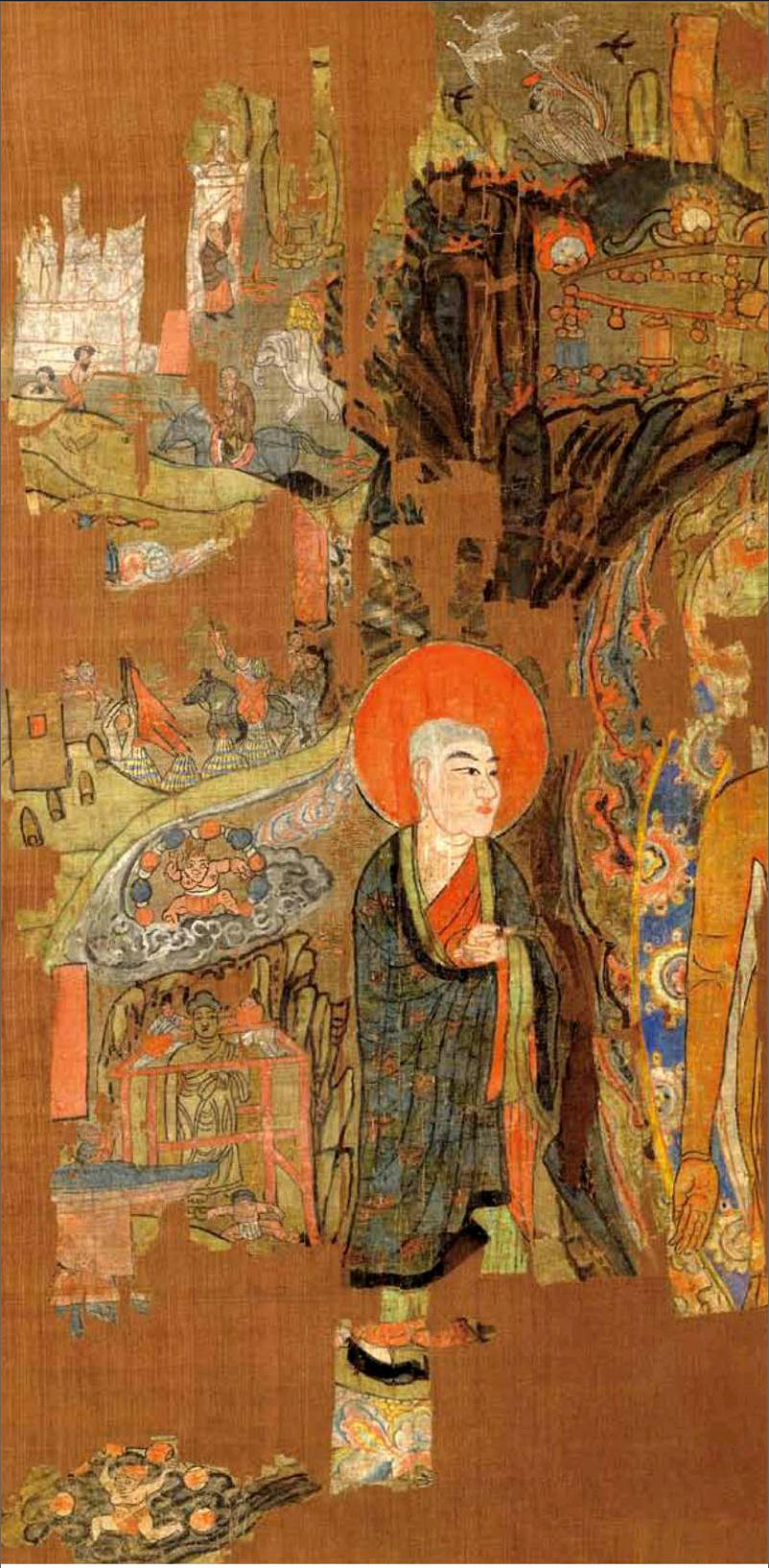

\ 刘萨诃与凉州瑞像变 \

刘萨诃即释门僧人慧达,是中国历史上第一代赴印度取经(早唐玄奘230年),并最早归国弘法度生的高僧慧达大师,不仅被神化为观世音菩萨假形化俗,更与佛陀释迦牟尼并比。传说中他的预言神翼超群,引人入胜。南朝《高僧传》记载他先后在江南建业、丹阳、会稽、吴郡等地云游巡礼,因礼拜阿育王佛塔基时放光,感佛舍利、牙齿、头发涌出,轰动了江南大地。

藏经洞绢画《刘萨诃与凉州瑞像变》残高95.9厘米,残宽51.8厘米。绢画残半,存主尊之右侧部分。主尊仅存直垂于体侧的右手,掌心朝外。主尊右侧立一神僧,有圆形头光,着水云袈裟,当为刘萨诃和尚。刘萨诃右侧有几组小画面:城外,一比丘遥指瑞像,城外另一侧有两胡人,一比丘骑马而行,一白象负金而行,一队士兵骑马行于山谷间,雷神于云中击打链鼓,匠人搭架修造瑞像,雷神又于云中击打链鼓,佛头于山间出现等。

《刘萨诃与凉州瑞像变》将刘萨诃和尚与凉州瑞像的故事以变相的形式表现出来,众多情节集中绘制,又增添各种附会、化现的场景,内容丰富,规模宏大。

\ 新样文殊菩萨图 \

莫高窟第220窟甬道北壁中间是一铺文殊赴会图相,左右两侧各画一身立菩萨像,分别题作:“南无救苦观世音菩萨”、“大圣文殊师利菩萨真容”。文殊赴会图画面如下:主尊文殊菩萨正面半跏趺坐于狮子背上,头顶华盖,背光后放射出道道光芒,右手持如意,左手于腹前,掌心朝上,榜题:“南无大圣文殊师利菩萨”;狮子头前一童子合十而立;狮尾立一牵狮人,络腮胡,头戴红锦风帽,身着圆领缺胯衫,榜题:“大圣感得于阗普观受持供养……国王于……时”。上述人物均处于流云之上。下方中间为红底墨书发愿文题榜,两侧各胡跪一身供养菩萨。

此铺文殊赴会图相名为“新样文殊”图,绘制于后唐同光三年(925年)。新样文殊的主要特征是骑狮文殊、于阗国王、善财童子以及佛陀波利、文殊所化老人,亦即文殊三尊或五尊像的出现。敦煌归义军时期出现的大量新样文殊图像,与中国唐宋时期流行的五台山、文殊菩萨等信仰一脉相承,也与当时敦煌与于阗两地间的密切交往不无关系。

\ 西晋石佛浮江故事画及瑞像图 \

莫高窟盛唐前期第323窟内绘制有西晋石佛浮江的感通故事画,位于南壁西侧,分成三幅画面:

上部画面:江水上浮立二佛像。岸边僧俗七人,其中三僧人或伏跪或躬身作礼,二渔人作交谈状。二佛像旁各有一方榜题,分别书佛名:“维卫佛”、“迦叶佛”。

右下画面:一人在岸边跪坐,前面扬幡设醮,其后两人跪拜合十。下方立两人,作交谈状。

左下画面:江水中行一船。江上有一榜题“吴淞江”。船头、尾各一船工撑杆、划桨。船内载二立佛像,由二俗装人扶持,像前后各立有一僧人。岸上有僧俗多人,或跪或立,合掌作礼,渔人、牧童、农妇等争先恐后而来。

画面整体表现的是西晋时维卫、迦叶两石佛像浮于吴淞江沪渎口,巫、道来接,则惊涛骇浪,佛教徒迎至通玄寺供养的故事。

\ 东晋杨都金像出渚故事画 \

莫高窟盛唐前期第323窟内绘制有东晋杨都金像出渚的感通故事画,位于南壁中央,分成四幅画面:

左上画面:海中立一放光金佛像。右侧二小舟载数人迎之。左下一船,其上载佛像,顺流迎面而来。

左下画面:左上画面中的迎像之船由远及近,渐而变大。中部为一中型船,下部为一大船。主要画面于1924年被美国人华尔纳粘走,现仅存残迹。大船有小舟前导,岸上有拉纤的纤夫,立有僧俗信徒,以及骑驴、骑牛的老弱妇孺争先而至。榜题文字漫漶。

中部画面:水中一束腰莲座放光。下方水中一小舟,载僧俗数人迎之。右下方立五比丘与二俗装人,远远观望。

右上画面:水中一佛像的背光放射光芒。右侧一城郭,城外立僧俗六人,作惊奇指点状。城上有“交州”二字榜书。城外水中有“洛浦水”三字榜题。

画面表现的就是东晋杨都发现阿育王第四女所造金佛像。数十年间,金像、趺座、背光先后放光显现,终得完整合一的故事。

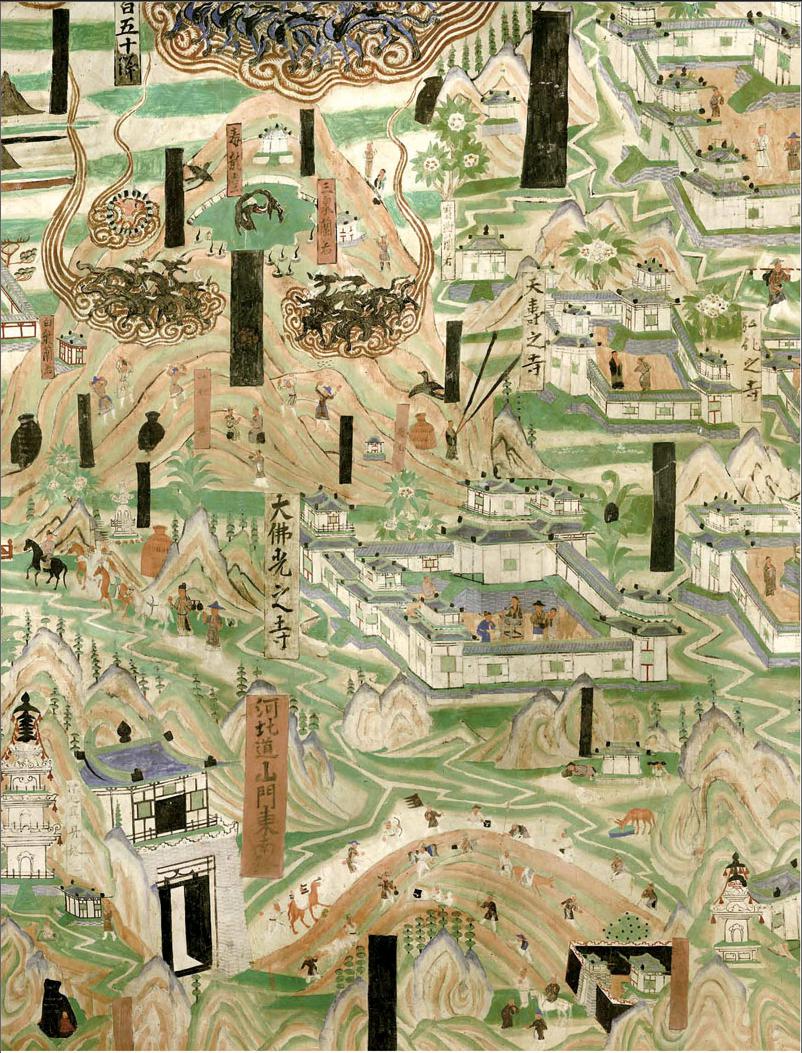

\ 五台山图 \

五台山又名清凉山,在今山西五台县东北。方圆五百里,由一座山峰环抱而成。五峰高耸,峰顶平坦宽广,如垒土之台,故称五台山。佛教徒较早就在五台山建立了寺院,北魏时就有大孚寺、清凉寺和佛光寺等,北齐时寺院增至两百余座,隋文帝时又于五个台顶各建一寺。《大方广佛华严经》谓文殊菩萨住清凉山。唐代僧人道世、法藏、澄观等在著作中进一步指出清凉山即中国山西五台山,为文殊菩萨道场所在,由此五台山逐渐成为中国佛教的中心之一,带有很多神话色彩的“五台圣迹”被广为宣扬,到此巡礼的中外佛教信徒络绎不绝。

唐龙朔年间,沙门会颐受高宗所遣至五台山检验佛迹,创制了五台山图,并在长安一带广泛流传。长庆四年(824年),吐蕃遣使至长安求五台山图;开成五年(840年),僧义圆将五台山图赠送给日本高僧圆仁,这样,五台山图就西流吐蕃、河西,东传日本,影响十分深远。

莫高窟曹氏归义军前期第61窟主室西壁通壁绘一幅《五台山图》,面积四十余平方米,画面规模宏大,描绘了东起河北正定,西至山西太原,方圆数百里的山川桥道、庙宇屋舍、民情风俗和灵异图像等,榜题近两百方,是不可多得的古代形象地图。

\ 玄奘取经图 \

榆林窟西夏时期第3窟西壁门南普贤赴会图南侧,有如下画面:岸边一组人物面对大海而立,遥望普贤菩萨,海面辽阔,波涛汹涌;一神僧,有圆形头光,身体周围绕有祥云,着襦袴,披袈裟,行滕麻鞋,合十礼拜;其身后立一行者,猴头人身,毛手合掌施礼,着小袖襦白袴,亦行滕麻鞋;行者旁立一白马,背负大莲花座,座上盛经袱,光芒四射。画面中的神僧为玄奘法师,猴形人为行者,表现玄奘西天取经归来的情景。

玄奘取经图在唐宋时期就已经出现。敦煌这些壁画应该是现存最早的玄奘取经图,年代均在西夏时期。它们是以当时流行的《大唐三藏取经诗话》为蓝本创作而成的。其出现在观音经变或普贤赴会图中也并非偶然,反映出玄奘作为观音、普贤等菩萨尤其是观音菩萨的崇拜者,得到了菩萨的保护。玄奘当年私行至瓜州,刺史独孤达与州吏李昌违背上命,撕毁捕谍,偷送其渡葫芦河,出玉门关,越境西去,这个事件后来成为当地的一段佳话,在民间产生了广泛影响。

\ 莫高窟第323窟昙延神异故事画 \

故事画位于第323窟南壁东端,分成四幅画面:

右上画面:城内一大帐中,一僧人坐于高座上讲经,一侧低胡床上坐一王者,作恭听状,左右侍立五人。帐外一舍利塔大放光焰,塔旁二人指指点点在讲说此异象。榜题:“延法师于塔前与文帝说涅槃经并造疏论讫,感舍利塔,三日放光”。

右下画面:山间一僧人背草庐合十而立,前立一帝王,合十作礼,王后立侍者四人,其中一人持曲柄华盖。榜题:“随(隋)开皇六年,天下亢旱,雱神不应。帝以问法言:‘斯国有何不善,令天下亢旱?延法师遂将王于太兴殿受载八(八戒),天下风雨顺时”。

左下画面:山路上一高僧端坐于肩舆中,数名轿夫弓身抬行。榜题:“帝迎法师入朝时”。

左上画面:一大殿内,一僧人坐于高座上。殿前阶下,一帝王率臣属五人跪拜施礼。天空中乌云密布,将降大雨。榜题:“□□□□□□延法师□□□□□□□帝受□□□□□□宫于殿□□□□□□讫,云雨降至,天下并足”。

右上画面表现昙延造涅槃经疏论显灵异以及为皇帝讲经的情节。右下画面表现隋文帝问亢旱之由的情节。左下画面表现昙延被迎接入朝的场景。左上画面表现隋文帝携群臣受戒后,天将降大雨的场面。

\ 莫高窟第323窟汉武帝获金人及张骞出使西域故事画 \

此故事画位于第323窟北壁西侧,分成五幅画面:

右中画面:一王者手执香炉跪于地,左右躬身立六人,均合掌持笏。榜题:“汉武帝将其部众讨凶奴,并获得二金〔人〕,长丈余,列之于甘泉宫,帝为大神,常行拜谒时”。

右上画面:一大殿,匾牌书“甘泉宫”。殿内并列二佛像。

右下画面:一王者骑于马上,周围臣属八人,或持曲柄华盖,或引于前,或随于后。前方一人双手持笏跪拜。其后二侍从,持节而立,另有四匹驮行装的马及一马夫。榜题:“前汉中宗既获金人,莫知名号,乃使博望侯张骞往西域大夏国问名号时”。

左中画面:一人骑马行于旅途,二人持节骑马随于后。榜题文字漫漶。

左上画面:三人行至一城,其中二侍从持节。城内一佛塔,城门外立二比丘向城内观望。榜题:“□大夏时”。

壁画榜题所述史实,或有讹误或为附会。张骞为西汉武帝时人,其出使西域本与佛教无关,后世佛教徒为抬高佛教地位而附会,乃成其说。