此情唯有落花知

赵启斌

傅抱石是我国现代绘画史上非常具有创新意识的画家。他的绘画具有强烈的现代感,受到西方文化、绘画观念的影响,且因其深厚的中国文化底蕴、特有的精神内涵和创造性才华为人们所关注。傅抱石的绘画创作,不仅体现出强烈的现代感和鲜明的自我特色,还体现出观察事物不同于他人的独特视觉和敏锐的分析判断能力。深厚的人文理念和精神操守,敏锐的空间意识和历史意识,使他的绘画尤其是历史人物画,获得了深厚的人文价值支撑和丰富深邃的精神空间(富有“史的意识”)。

仕女图:

秀骨清象、丰腴硕美审美的新聚集

傅抱石具有非常深厚的人文修养,这使他在绘画创作中能左右逢源,有着不绝涌现的才思,创造出诸多优美的历史人物形象。傅抱石认为中国画与中国文化有着不解的缘分和深厚的渊源,且中国画本身就是中国文化的重要组成部分。一位杰出的中国画家不能离开深厚的中国传统文化的滋养,必须从中发掘绘画创作的对象、题材和灵感。按照他的话说,只有具备“‘文学的修养、高尚的人格、画家的技巧”三个基本条件,才能使中国画的创作臻入第一流。尤其是“文”学的修养,他将之列为第一条,从中可见他对中国文化的高度重视。傅抱石不断在历史文化中寻找创作中国人物画的文本依据,发掘、开拓中国人物画创作的绘画题材,从而创作出一系列经典的中国画历史人物画新作。

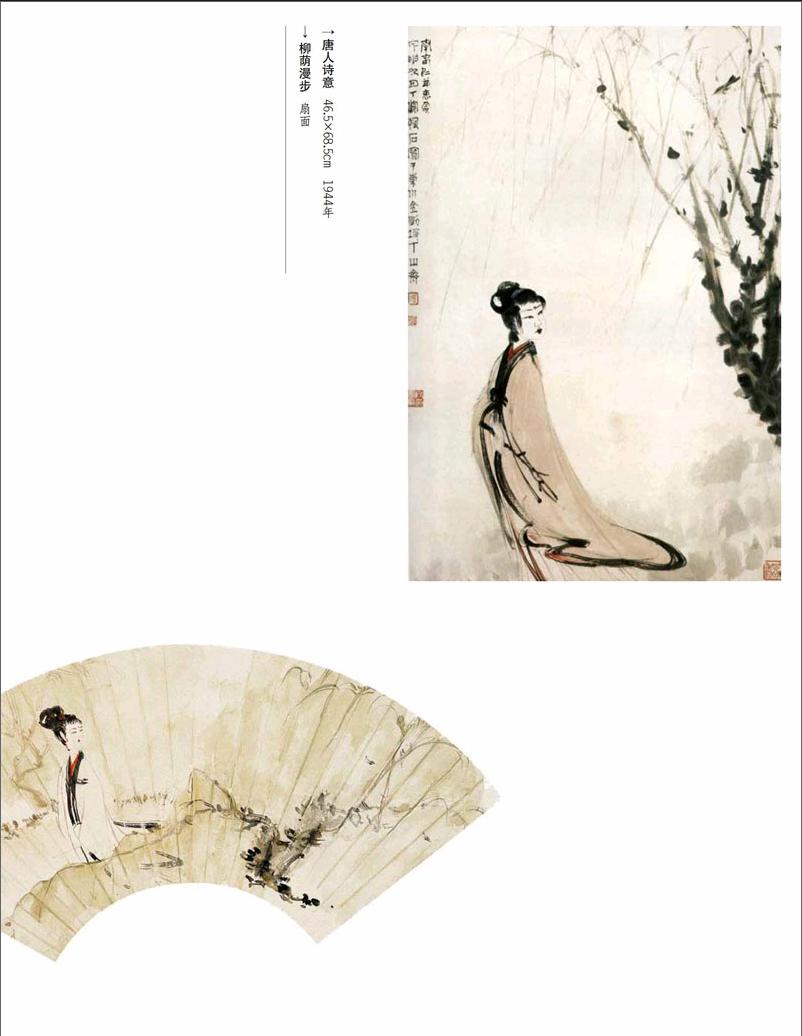

由于傅抱石选取的人物形象多在南宋以前,这为他的绘画带来更为高古的精神气息。傅抱石是研究美术史的专家,对于历代人物服饰有着非常完备的知识储备,因而在绘画创作上,尤其是人物画创作上,人物装束、宫观、道具、器物的形象创制往往能有所据,尤其相当数量的作品取法于南宋以前的人物服饰、器物形象,这为他特有的艺术风貌和风格特征的确立提供了必备的基础。从仕女图人物形象上亦可见一斑,人物形象的高华、幽娴、空灵,均给人留下极为深刻的印象。他笔下的仕女笔墨精到细微,衣纹、柳枝的处理多以大写意笔法为之,给人清润流畅、纵恣苍莽之感。无论是用笔,还是用墨、用色以及敷染,都颇为得体,创造出清润、秀雅、古拙、苍嫩、疏朗、明净、精雅的笔墨风格特色。

我国历史上有春日踏青的习俗。清明前后,全城男女几乎倾城而出,赴郊外踏青。面对明媚的春光、嫩绿的柳色和美丽的女性,很容易引发人们内心的审美愉悦和精神喜悦,这一习俗也为傅抱石仕女图的创作提供了社会学意义的文化接受空间,所以才能有这一绘画主题的出现。

《折柳仕女图》是傅抱石非常喜欢创作的柳荫仕女类题材的作品。傅抱石创制了不少与柳有关的仕女画,这当与他对折柳文化母本的深刻认识和理解有关。根据我国传统的观点,“折柳”寓含“惜别怀远”之意,“折柳送行”的习俗最早见于我国第一部诗歌总集《诗经》里的《小雅·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依;今我来思,雨雪霏霏。”正是具有如此寓意的文化母本,成为傅抱石折柳仕女、柳荫仕女创作类题材的第一文本依据。其次是寓含的隐逸思想观念。由于陶渊明与柳树的典故而形成的高士、高情、隐逸的文化意象—“五株名显陶家后,见说辞荣种者稀”(徐夤《柳》),“五株柳”作为隐逸文化的象征成为傅抱石《折柳仕女图》折柳意象确立的又一文本依据。

二湘图:

政治理想和审美理念的超越

在中国传统文化中,傅抱石钟情于屈原的不朽名篇《楚辞》,他的人物画创作有相当数量的题材和灵感即来源于此。依据《楚辞》进行人物画创作几乎成为傅抱石终生的选择。傅抱石以屈原的诗词作品《湘君》《湘夫人》为题,创作了为数不菲的《湘夫人图》《二湘图》《湘君图》,塑造了无数优美的女性艺术形象。在中国历代人物画创作中,能创作出如此数量的“二湘图”题材的作品,且保持创作时间如此之长,确实是非常罕见的。这一情形的出现与傅抱石本人追求的政治理想和精神境界有关,与他对传统文化的深刻体验亦有关。

按照古人流传的说法及《楚辞》专家的研究,认为湘君、湘夫人原本为楚地古代神话中的湘水之神(一对配偶神),后来逐渐演变为舜帝的两位妃子:湘君、湘夫人,这二位神祗成为楚地民族的始祖和重要神祗而被加以崇祀。

历代文士由此联想到了自己的身世以及社会身份、功业追求,内心产生强烈的共鸣是可以想象的。傅抱石早在20世纪40年代就开始选择这一绘画专题进行绘画创作,或作《湘夫人图》,或作《湘君图》,或作《二湘图》……大量的“二湘图”不断出现。傅抱石这一创作的激情始终没有衰退,先后持续了20余年,直至去世都没有中断,留下了无数优美的“二湘图”绘画作品。

傅抱石的“二湘图”题材继承了中国画的优秀传统,即采取象征的手法(以“香草美人”喻贤人、高士)来创制历史人物形象,画家从中寄寓自我的政治道德理想和精神情操,通过所塑造的“幽人”、“美女”意象来表达自己内心的精神情感体验。

傅抱石的“二湘图”绘画题材不仅在审美意象中汇融了丰富的审美意蕴,在笔墨语汇中也创造出颇有特色的新风格,充分体现出画家驾驭线条和画面节奏、营造画面氛围的高超能力,其线条如琴弦、如铁丝、如钢筋……既柔韧又刚硬,且富有弹性,笔墨之美确实让人拍案叫绝,这是傅抱石“二湘图”所体现出来的整体绘画特征。随着年龄的变化和审美观念的发展,傅抱石的绘画风格也呈现出一系列新的变化。根据傅抱石绘画特色的变化分期,大致可以粗略地划分为三个阶段:20世纪40年代、50年代、60年代。

傅抱石20世纪40年代的“二湘图”作品具有粗笔大写意泼染与精细笔触细致描绘相结合的特点,以泼染和线条两种手法进行“湘君”、“湘夫人”图像的绘制。线条流畅、激越,充溢着不可遏止的气势和激情,有着画家本人潇洒灵秀之艺术才情的张扬。50年代的作品则比较冷静、理智,画面受理性控制的成分居多,线条古拙、清整,画面氛围呈现出特有的幽邃、清冷、萧疏、寂寥的格调,表现出傅抱石这一时期苍凉、细腻的精神思绪和幽旷、淡逸的精神情怀。这一时期傅抱石也不乏神采飞扬、线条灵动的作品,呈现出大笔触写意与工笔相结合的作品。20世纪60年代以来,傅抱石这一类题材的绘画作品则逐渐表现出丰腴、安然而优雅的特色,线条也变得清润、平和、爽朗。当然,由于这一时期画家已经处于晚年,“二湘图”题材也出现了疏简、干枯、苍老的审美格调,在清润、浑阔的笔调中不时有干笔、枯笔的出现,用笔上亦有简略的趋向,给人以清瘦、古拙、秀整之感,多了内敛、萧疏、古雅的气息。

文士图:

传统高人幽士情结的现代转化

傅抱石对具有卓越才华的历史人物,尤其对在文学、艺术领域有着独特造诣的文学家、诗人、画家、书法家、书画收藏家以及具有精神气节和卓越情操的政治家,均具有强烈的兴趣,对他们充满深厚的精神情感,一再以他们为母本创作历史人物画。

傅抱石尤其青睐志行高洁的文人士大夫,欣赏隐逸、高雅、幽闲、畅适、清旷、超越、豪爽、疏朗的精神情怀,所以才在画中创造出他心目中的形象,并将自己的价值观、情操和审美理念融入特定的人物意象之中,在画笔中传达出高古的精神气息、幽旷的文化意象,给人以超越、雄迈、高伟之感。这些特定意象在画面中的出现,当是傅抱石独特的政治理想、审美理念和精神情态高度碰撞、融合而成的结果。

其中《赤壁图》《苏东坡访友图》即为一系列具有经典意义的中国历史人物画的杰出代表。苏轼作为我国富有才华和人文情怀的杰出文学家、书法家、政治家、画家,得到了傅抱石由衷的尊重、喜爱与赞赏,苏轼具有传奇性的个人事迹及其情感爱好、文学作品,都不时作为傅抱石的创作题材而出现在画面上。

傅抱石在绘画中对苏轼及其友人、砚台、琴声、水月、饮酒形象的创造性再现,以画笔穿越了时空,终于达到与古相会、与宇宙融为一体的目的。正如苏轼一样,也许只有在与友人的聚会中,在与江山明月、水色山光的兴会中,才能有所遇,才能寄寓情怀。不遇于君臣、男女,而遇于友朋、江山,在其所遇中安适心灵,这不仅是苏轼豁达而豪迈、超越的理想人生的实现,也深深契合了傅抱石的内心世界。

高人幽士不仅在古代是精神高洁的象征,即使进入现代社会,也仍然有其独特的价值和文化内涵。傅抱石在《秋江泛舟图》中确立出的高人幽士形象,是他本人高士情怀的自我写照。我国历史上不少高人幽士曾经因国家覆亡、社会动荡以及个人处于沉浮际遇之中而受到巨大的精神痛苦,他们只好借助留连江山、沉浸在幽隐的氛围中寄寓身心,完成自我精神的超越,傅抱石何尝不是如此?因而才能为石涛这一特有的诗词意象所深深吸引。“西风吹皱秋江水,载得满船红叶归”,正是在具有浓郁诗意的秋日氛围中,傅抱石不断抒发幽远、沉寂而又激越、豪迈的思绪,发思古之幽情,与历代高士的情感脉络、精神脉络同起伏、同跳动。

傅抱石的历史人物画有着非常深刻的文化内容、精神内容和情感内容,在其绘画专题中可以充分感受到。傅抱石在其创作的人物形象中,融入了他对历史人物内心情感和精神世界的深刻感受,其中也不乏他本人自我意识、精神和文人身份的揭扬。傅抱石在“折柳仕女”、“湘君”、“湘夫人”、“苏轼”等一系列的历史人物形象中,不仅解读出人物的精神面貌和情感世界,而且揉入了他鲜明的精神意象。傅抱石的历史人物画不仅具有传承传统人文精神理念的意义,而且在原有的基础上作出了进一步的发挥和改造,他的这一创作思路可以看作是现代中国画家自我提升、进行自我思想成功转化的一条必经之路。傅抱石的心路历程如此曲折幽深,让人感受到一声沉重叹息的同时,还有着一份喜悦、激扬的精神抚慰。