基于ISM方法的煤矿应急救援能力评价指标体系

杨 力,王 蕾

(安徽理工大学 1. 人文社会科学学院 2. 经济与管理学院 ,安徽 淮南 232001)

基于ISM方法的煤矿应急救援能力评价指标体系

杨力1,王蕾2

(安徽理工大学 1. 人文社会科学学院 2. 经济与管理学院 ,安徽 淮南232001)

摘要:为了提高煤矿应急救援能力,基于已有文献和国家安全法规,凝练出40个煤矿应急救援能力评价指标。利用ISM方法,建立各评价指标间的邻接矩阵、可达矩阵,最终得到了煤矿应急救援能力评价指标体系模型图。结果显示,40个评价指标共分为四级,以危险预防、应急救援准备、应急救援减灾和善后恢复四个方面,细分出36个下级指标;救援队伍、救援物资、救援设备、避难场所、技术支持和应急预案等指标在评价体系中处于基础和重要地位。研究结果为评价煤矿应急救援能力提供了一定的参考。

关键词:解释结构模型(ISM);煤矿企业;应急救援能力;评价指标体系

煤矿生产是一个集人员管理、机械、采矿技术、地质条件和自然环境于一体的复杂系统,煤矿事故发生的机理、途径和实况受到多种因素的影响[1]。因此,煤矿事故一旦发生,应急救援工作重如泰山。但我国煤矿应急救援工作发展较缓慢,其中一个重要原因就是对于煤矿应急救援能力的评价研究较少,评价指标的研究更是微乎其微,以至于没有更好地提高煤矿应急救援能力。煤矿应急救援能力评价指标体系是评价的基础和标准,所以总结合理的评价指标、明确各评价指标之间的关系、构建有效的评价体系是十分必要的。

一、 文献综述

国内对于煤矿应急救援能力的评价研究还处在发展阶段,而对于评价指标的研究经历了从应急救援能力内涵、作用意义到应急救援能力评价指标体系构建的过程。汪滨琳、史波、周莹[2]分析了煤矿应急能力的内涵,阐述了人员、设备、管理和环境等因素对应急能力的影响,得出了应急能力评价的导向、调控、鉴定和反馈功能。苗成林等[3]学者依据事故前、事故中、事故后三环节的预防、监测、控制和恢复能力的分析,得出了煤矿应急救援能力评价指标之间的关系,并运用结构方程模型验证了这些关系的理论假设。李森、付田田等[4]学者通过运用问卷调查、专家筛选的方式建立了以组织和管理、制度基础、保障系统以及人力资源为主要指标的煤矿应急救援能力评价体系,同时利用G1法分析了各评价指标的相对重要性。齐琪、张金锁[5]在已有文献研究的基础上,首先对煤矿事故的主要致因因素进行分析、总结,探讨了事故致因因素与煤矿应急管理能力之间的关系;并以事故致因理论为视角,建立了煤矿应急管理能力的评价指标体系。王璐、李树刚等[6]学者从煤矿应急能力可持续发展的角度,提出PDCA-CMEC(Coal Mine Emergency Capability)建设模型,构建了基于煤矿应急计划能力、应急执行能力、应急检查能力、应急处理能力4个一级指标和18个二级指标所组成的煤矿应急能力评价指标体系。

国外研究多集中于灾害应急能力,将通用方法运用到煤矿应急救援中来,并以此进行评价。美国应急能力评价[7]主要包括13项管理职能,56个要素职能、209个属性和1014个指标,构成了政府、企业、社区、家庭联动一体的应急能力体系。澳大利亚对自然灾害管理审核的内容包括8项:与灾害有关的政策制定、准备防灾措施、应急反应措施、减灾措施、灾后评价、灾害风险评估、长期救济与恢复措施、短期救济措施,这些内容进一步确定了预防、准备、响应、减灾和恢复等应急管理的相关内容。除此之外,英国、法国、德国、香港等其他国家和地区也都相继建立了以城市为中心的区域报警、求助应急处置体系,为灾害应急救援工作提供了帮助。同时国外研究善于利用实践中的经验和案例分析来对煤矿事故应急救援工作提供支持,例如Liu Shuang-hong等[8]依据以往对于煤矿应急救援的处理来对新的应急救援方法进行预测,提高应急救援工作的有效性。

从文献研究可以看出,大多数学者都是以煤矿事故发展过程为思路构建应急救援能力评价指标体系,这样的构建方法容易理解,但也有一定的问题。第一,指标设置有重复,即一项指标经过变换出现在煤矿事故发生的事前、事中和事后各环节,例如:应急预案设置、应急预案启动、应急预案总结。第二,煤矿应急救援能力评价“重事后,轻事前,欠总结”。在煤矿日常生产中就要做好对煤矿事故的预防工作,在事故发生后认真总结事故发生的原因以及在救援中出现的问题,结合煤矿实践经验,提高下一次救援工作的成效。因此,对于煤矿应急救援能力的评价指标的设置要全面、具体,涉及到应急救援工作的每个方面。

针对上述问题,本文采用ISM方法来构建煤矿应急救援能力评价指标体系,首先在国家安全法规、文献研究和实地调查的基础上归结出煤矿应急救援能力的40个指标,然后运用解释结构模型对各指标之间的关系进行分析,最终建立煤矿应急救援能力评价指标体系。

二、 煤矿应急救援能力评价指标的选取

2014年8月,新修改的《安全生产法》进一步加强了对煤矿应急救援能力的规定。第一,着力推行应急能力建设,在煤炭等重点、高危行业建立应急救援基地和应急救援队伍。第二,制定有效的应急预案,做好应急救援准备。企业制定的应急预案应与当地政府的应急预案相协调,定期组织演练;对于应急救援组织、人员和物资要做好充足的准备。第三,增强实际应急救援效果,事故救援现场应统一、协调、联动,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失。第四,建设事故应急救援信息系统,既可以及时反馈救援情况和救援经验,又可以为其他企业实施救援提供帮助。第五,建立了事故隐患排查治理制度,坚持“安全第一,预防为主”,有效去除事故隐患,防止事故发生。这些规定为煤矿应急救援能力评价指标的选取提供了基本参考。

煤矿应急救援能力评价指标涉及方方面面,对指标进行合理、完整的分析,解释各指标之间的联系是做好评价的基础。以国家安全法规为基准,通过国内外相关文献的分析,并结合各地区煤矿应急救援实践经验,凝练出煤矿应急救援能力的40个评价指标,指标内容见表1。

表1 煤矿应急救援能力评价指标表[9,10]

续表1

三、 基于ISM的煤矿应急救援能力评价指标体系

运用解释结构模型[11](ISM),通过多种创造性技术,提取问题的主要影响要素,利用有向图、矩阵等工具和计算机技术,对主要因素及相互关系进行处理,最后加以文字说明,明确问题的层次和整体结构,将系统构造成一个多层递阶结构模型。ISM是概念模型,它能够把模糊不清的思想、看法转化为直观的、具有良好结构关系的模型图,抓住问题的实质,并得到解决问题的有效对策,应用十分广泛。

(一) 确定各评价指标间相互关系

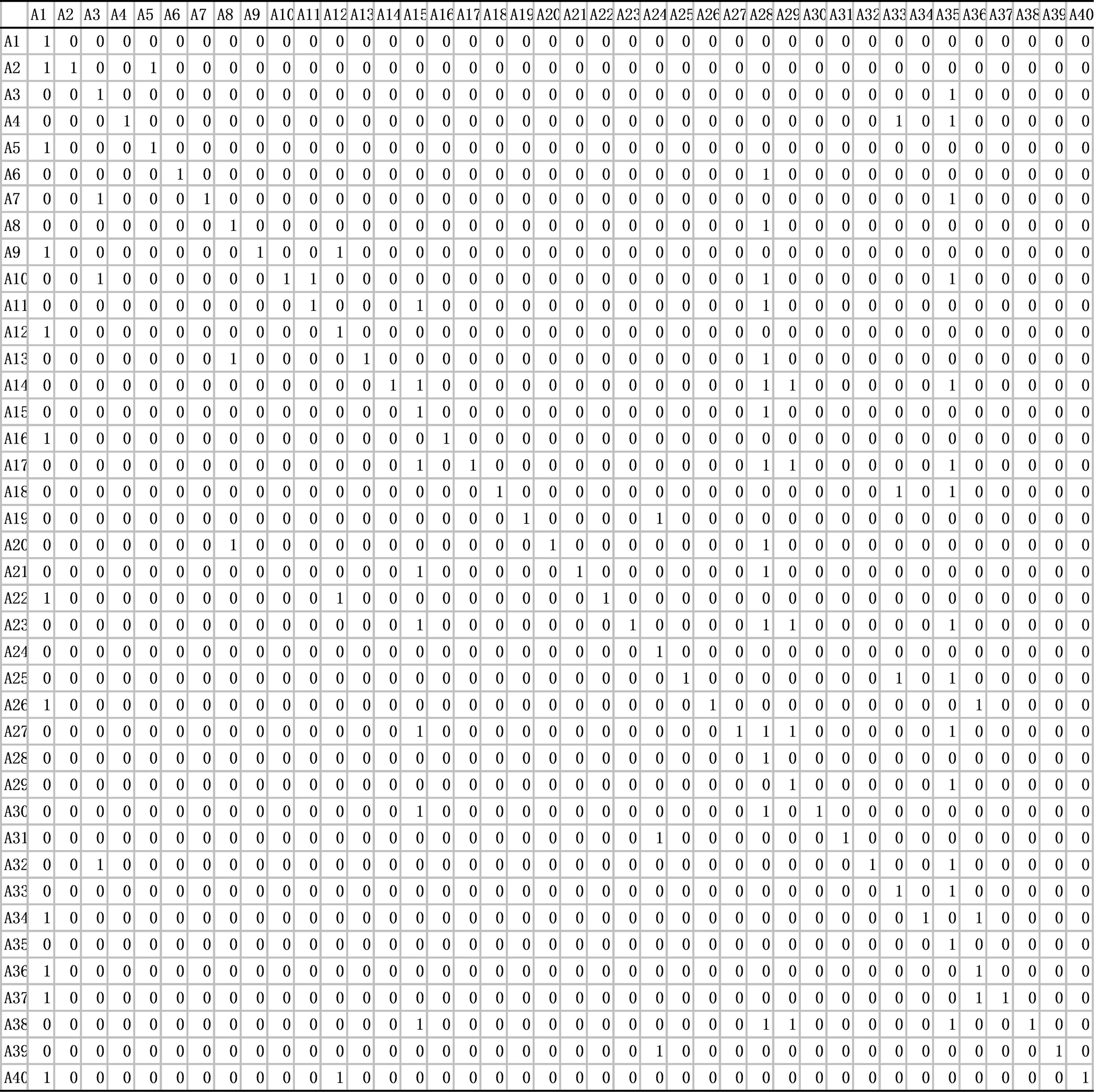

首先要确定每个评价指标之间的影响关系,上述40个评价指标两两互相比较,若有直接关系,用1表示;若没有直接关系,用0来表示[12]。

然后定义评价指标关系矩阵,根据文献研究的结果,针对上述40个煤矿应急救援能力评价指标建立它们的邻接矩阵A,如表2所示。

表2邻接矩阵表

(二) 划分各评价指标层次关系

1. 生成可达矩阵

对上述邻接矩阵加上单位矩阵I,得出矩阵(A+I),依据布尔运算法则(即根据ISM合并传递性的假设,当因素i经过长度为1的路径直接到达因素k,而因素k经过长度为1的路径直接到达因素j,那么,因素i经过长度为2的通路必可到达因素j),运用matlab进行(A+I)n计算,直到运算结果矩阵中不产生新的“1”(即不发现新的间接关系)为止,得到可达矩阵B。可达矩阵用来表示各个指标之间所有直接和间接的关系。

2. 评价指标分级

根据可达矩阵,设B(Ai)为可达集,表示从因素Ai出发可以到达的所有因素的集合,归纳各个评价指标之间的影响关系;设R(Ai)为前因集,表示所有可以到达因素Ai的因素集合,归纳各个评价指标之间的被影响关系,见表3.

在表3中,求交集B(Ai)∩R(Ai),当B(Ai)∩R(Ai)= B(Ai),表明其它因素可以到达该因素,但从该因素不能反向到达其它因素,则该因素确定最上位等级因素。得出最上位等级因素后,将它从表中去掉,再用同样的方法求得下一级的各因素,这样一直做下去,便可一级一级地把各因素按等级划分出来。可达集和前因集如表3所示。

表3 第一级可达集和前因集

(三) 煤矿应急救援能力评价指标体系的建立

根据以上计算,可以得出煤矿应急救援能力评价指标的解释结构模型,如图1所示。

(四) 煤矿应急救援能力评价指标体系的分析

由图1可知,运用解释结构模型,建立了煤矿应急救援能力评价指标体系,数量繁多、关系复杂的评价指标构造出层次分明的四阶递阶结构模型。

1. 第1层包含“危险预防、应急救援准备、应急救援减灾、善后恢复”,这是依据煤矿应急救援的实施环节以及新安法出台的新规定所总结的。预防、准备、实施、反馈,是事件发生的一般过程。同样,对于煤矿应急救援从发生到结束也要经历这些环节,因此对于煤矿应急救援能力的评价也要从这四方面着手。新安法进一步强调了煤矿应急救援建设的重要性,同时也指出了建设的着力点。重点建设的方面正是煤矿应急救援能力评价的关键点。由此得出,“危险预防、应急救援准备、应急救援减灾、善后恢复”为第一层指标。

2. 第2层从第1层的四个方面深入总结了反映各方面的评价指标。从指标分布来看,每一方面都包含3~4个指标,因此每个方面的评价都是非常必要的。鉴于第一层是依据煤矿应急救援的发展过程以及国家安全建设重点所得出的,可见对煤矿应急救援的评价要始终如一,做好各阶段的评价。

3. 第3层主要包含22个指标,是对第2层指标的细分与拓展,内容繁多、细致。运用解释结构模型,使得一指标多用,“救援队伍、救援物资、救援设备、避难场所、技术支持”在应急救援准备阶段和实施阶段都是非常重要的评价指标,因此在这些方面企业应加强建设力度,使得救援队伍、物资、设备、技术在实施应急救援中切实发挥作用。

4. 第4层的“应急救援预案”指标在整个评价体系中处于基础地位,这是因为应急救援预案的制定、启动、实施、总结和完善等各个环节贯穿于煤矿应急救援的始终,包括危险预防、应急救援准备、应急救援实施和善后恢复各阶段。因此,做好应急救援预案对提高煤矿应急救援能力具有重要作用,煤矿应当依据企业自身情况制定有效的应急救援预案,并在实际救援实践中不断完善。

图1 煤矿应急救援能力评价指标体系

5. 目前,对于煤矿应急救援能力评价指标的选取,大都通过研究煤矿安全理论、应急管理内涵总结出人员、设备、管理、环境等要素,所选取的指标太过笼统,并未具有评价指标所要求的针对性和实践性。对于评价指标体系的建立,则是依据经验和主观评价方法,并未通过科学方法的计算,指标的相关性和重要性也无从体现。针对以上问题,结合企业实践,本文科学地选取了评价指标;使用解释结构模型计算工具,建立邻接矩阵,清楚地表示了各评价指标之间的联系;经科学方法计算后,将所有评价指标进行层级划分,构建出评价指标体系结构图,突出了各指标不同的依属性和重要性。较之前的研究成果,具有一定的先进性。

四、 结论

1. 在广泛的文献研究基础上,归纳出40个煤矿应急救援能力评价指标。针对这些指标,从危险预防、应急救援准备、应急救援减灾和善后恢复四个方面,划分出各个方面的细分指标,构建了煤矿应急救援能力评价体系,为评价煤矿应急救援能力提供了基础。

2. 煤矿应急救援能力评价指标的解释结构模型,清晰地阐述了各个评价指标间的层次关系。依据煤矿实际应急救援的发展过程,从事前、事中、事后各个阶段划分出评价指标。对于一指标多用的情况,也能够通过模型图系统反映出来,减少了冗余指标,突出了所选指标的必要性和全面性。

3. 依据煤矿应急救援模型图可以看出,“应急救援预案”在评价体系中处于基础地位,救援队伍、救援物资、救援设备、核心技术是应急救援的重要资源保障。因此,煤炭企业在日常管理中应当加强预防事故,妥善制定和完善煤矿应急预案。同时,也要准备充足的救援资源,以保障实际救援的资源供给。

参考文献:

[1]韩晋平,毕永华,侯金玲,张恩强,等.基于灰色-模糊综合法的煤矿应急救援能力评价研究[J].西安科技大学学报,2011,31(1):146.

[2]谭章禄,张长鲁.基于可拓优度的煤矿应急能力评估[J].煤矿安全,2014,45 (4):1171.

[3]苗成林,孙丽艳,杨力,徐景鸿.基于结构方程模型的煤矿企业应急救援能力评价研究[J].中国安全生产科学技术,2014,10(2):107.

[4]李森,付田田,武光辉,许永刚.基于G1模糊综合评价法的煤矿应急救援能力评价研究[J].科技创新与应用,2013 (26):1.

[5]齐琪,张金锁.基于事故致因煤矿应急管理评价指标研究[J].煤矿安全,2014,45(6):226-227.

[6]王璐,李树刚,成连华,张良.基于PDCA模式的煤矿应急能力评价指标体系[J].煤矿安全,2014,45(8):241-242.

[7]石钰.基于SEM的煤矿企业应急救援能力评价模型研究及应用[D].西安:西安科技大学,2012.

[8]Liu Shuan-hong, Shao Liang-shan, Lu Lin. Research on Forecast Method of Coal Mine Emergencies Base on Rough Sets-Neural Network and Case-based Reasoning [J]. 2013 Third International Conference on Intelligent system Design and Engineering Application,2013,449.

[9]杨力,刘程程,宋利,盛武.基于熵权法的煤矿应急救援能力评价[J].中国软科学,2013 (11):187.

[10]祁迪.煤矿企业应急能力评价研究[D].西安:西安科技大学,2009.

[11]杨晓艳,陈杰.供应链协调中知识流要素的解释结构模型[J].软科学,2013,27(5):141.

[12]吕秀江,张慧,刘洪影.基于ISM方法的煤矿安全政策控灾作用分析[J].中国安全科学学报,2012,22(5):159.

王蕾(1991-),女,安徽理工大学硕士研究生。

Assessment Index System of Coal Mine Emergency Rescue

Ability Based on Interpretative Structural Modeling Method

YANG Li1, WANG Lei2

(1. School of Humanities and Social Science, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China;

2. School of Economics and Management, Anhui University of Science and Technology, Huainan 232001, China)

Abstract:In order to improve emergency rescue ability in coal mine enterprises, 40 evaluation indicators are summed up on the basis of relevant literatures and national security laws. Using the interpretative structural modeling method, adjacency matrices and accessible ability matrices are built among various evaluation indicators. As a result, a diagrammatic figure of assessment index system of coal mine emergency rescue ability is obtained. The findings show that the 40 assessment indicators can be divided into four levels. In the aspects of danger prevention, emergency rescue preparation, emergency rescue and disaster reduction, and aftermath recovery, the system is subdivided into 36 indicators of lower level. Indicators such as rescue teams, rescue goods, rescue equipments, shelters, technical assistance and emergency plan are basic and fundamental in the assessment system. The findings provide some references for evaluating coal mine emergency rescue abilities.

Keywords:interpretative structural model (ISM); coal mine enterprises; emergency rescue ability; assessment index system

中图分类号:TD79+1

文献标识码:A

文章编号:1009-105X(2015)01-0055-07

作者简介:杨力(1972-),男,管理学博士,教授,安徽理工大学人文社会科学学院院长,教育部高等学校管理学科教学指导委员会委员;

基金项目:国家自然科学基金项目“煤矿应急救援能力评价方法与应用研究”(项目编号:71371014);国家自然科学基金项目“基于小样本数据的煤矿安全评价方法与应用研究”(项目编号:71071003);安徽理工大学大学生科研项目“煤矿应急救援能力评价与应用研究”(项目编号:ZZ1412)

收稿日期:2013 - 12 - 17