中国经济发展新常态的深刻内涵

中国经济发展新常态的深刻内涵

田秋生

[提要]中国经济发展中高速增长的新常态,具有丰富而深刻的内涵。它意味着中国经济发展的一系列新变化:整体进入中高收入阶段,并开始向高收入阶段转换过渡;基本消费大致饱和,开始向发展享受性消费为主阶段转换;短缺经济转为过剩经济,产能和供给过剩成为常态化现象;传统产业规模扩张阶段基本结束,新产业、新业态孕育成长;产品数量和价格竞争阶段基本结束,差异化竞争成为重点;传统领域固定投资高峰期大致结束,新领域、新方向投资成为未来投资重点;“引进来”单向开放为主阶段结束,“引进来”与“走出去”双向并重阶段全面开启。新阶段、新变化意味着新矛盾、新问题,新机遇、新挑战,适应引领新常态需要新理念、新思路、新举措。

[关键词]经济发展新常态宏观经济分析宏观经济预测

中国经济发展进入中高速增长新常态。认识新常态,适应新常态,引领新常态,是当前和今后一个时期中国经济发展的大逻辑。中高速增长的新常态,具有丰富而深刻的内涵。认识、适应和引领新常态,不仅需要了解新常态的外在特征,更需要把握其深刻内涵。

一、居民收入发生阶段性变化:中国整体进入中高收入阶段,并开始向高收入阶段转换过渡

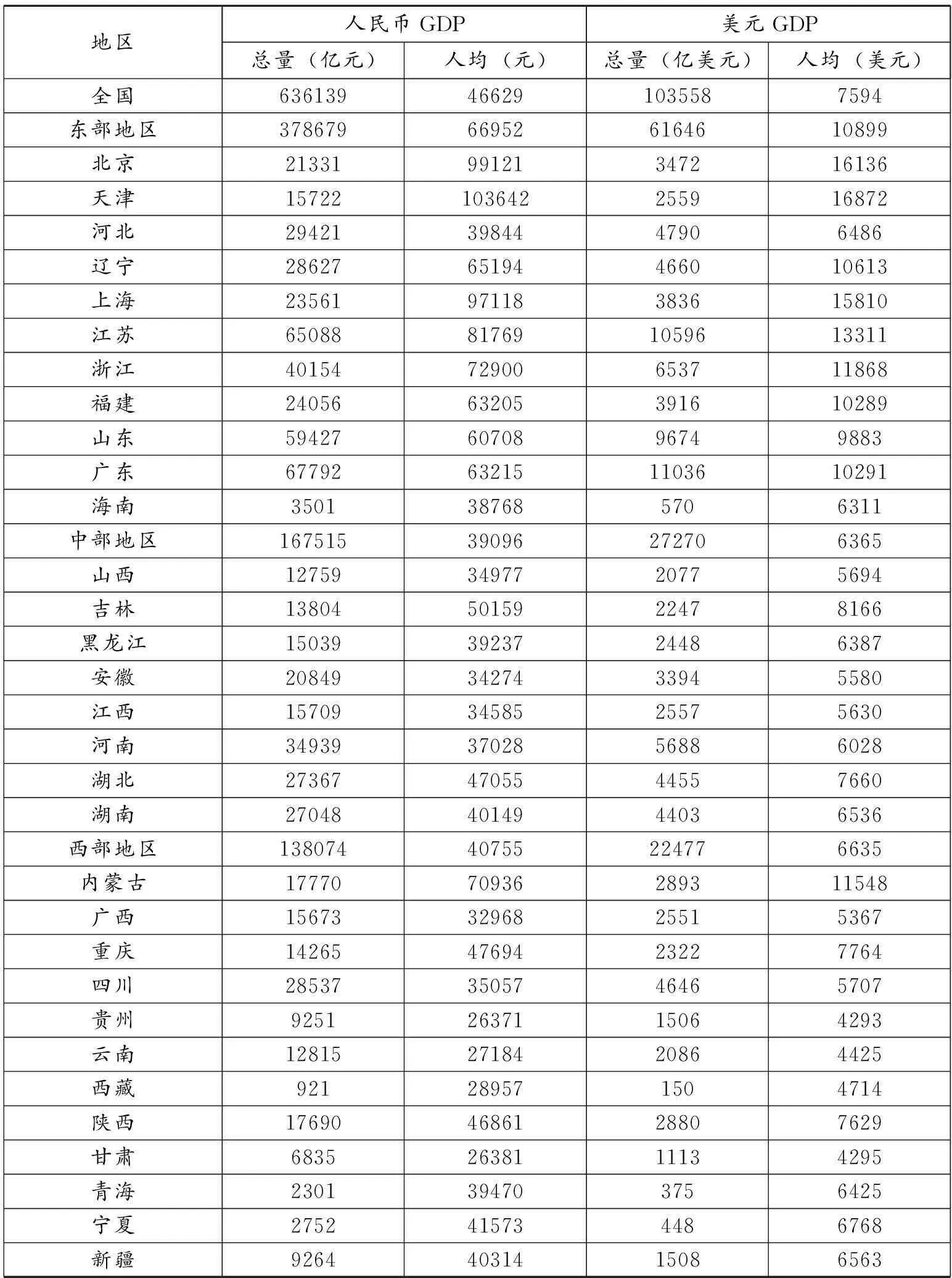

2014年,中国人均GDP提高为7594美元,虽然依然处于中等收入行列,但与2010年相比提高了3079美元。中国人均GDP占美国人均GDP的比重,1981年仅为1.4%,2000年也不过2.6%,2010年提高为9.3%,2014年进一步提高,达到13.9%。经过30多年的快速发展,中国不仅完成了从低收入阶段向中等收入阶段的转换,也完成了从中低收入阶段向中高收入阶段的跨越,并已进入中高收入向高收入转换过渡阶段。按照世界银行标准,①2014年中国各地区均已跨过中低收入阶段,迈入中高收入阶段,部分省市已经或即将跨入高收入阶段。(见表1)

表1 2014年中国各地区GDP总量和人均GDP

资料来源与说明:2015年《中国统计年鉴》(第58、59页);各省国民经济和社会发展统计公报。全国为国家统计局数字。美元数字按当年平均汇率(1美元=6.1428元人民币)折算。各地区生产总值之和为684267亿元,比国家统计局数字多45128亿元;根据各地生产总值之和计算的人均GDP为50223元,比国家统计局人均GDP数字(46629元人民币)多3594元。

中高收入阶段向高收入阶段的转换过渡,是经济社会发展的一个重大阶段性变化,将会引起一系列其他重大变化。详见后文论述。

如上所述,中国已经整体跨入中等收入阶段。但是,会不会在这一阶段停滞不前,掉入所谓的“中等收入陷阱”?实际上,“中等收入陷阱”是一个不严谨的说法。它或许只是个别国家的个别现象,不具有普遍意义。甚至如同“人均GDP在3000~9000美元的时期,是一个国家的社会矛盾多发期”的说法一样,不具有或找不到学理依据。此外,中等收入的数值也并不是固定不变的。1987年,人均GDP低于481美元为低收入,481~1940美元为中低收入,1941~6000美元为中高收入,6000美元以上为高收入。而2014年,人均GDP小于1046美元为低收入,1046~4125美元为中低收入,4126~12735美元为中高收入,12735美元以上为高收入,与1987年相比,低收入的标准提高了565美元,中低收入标准的下限和上限分别提高了565美元和2185美元,中高收入标准的上限和下限分别提高了2185美元和6745美元,高收入标准的下限提高了6735美元。如果一个国家1987年人均GDP为6000美元,属于中高收入国家,2010年人均GDP增加为10000美元,仍然属于中高收入国家,2014年进一步增加为12000美元,还是属于中高收入行列,能否就说这个国家掉进了“中等收入陷阱”?显然不能。这一国家2014年的人均GDP水平与1987年的人均GDP水平不是同一个量级,它之所以依然处在中等收入国家行列,是因为世界银行中等收入标准不断提高,而不是因为它自身没有什么发展。实际上,值得关注的关键问题,不在于是不是长期处在中等收入行列,而是自身是否停止增长或增速放慢。

如果说有什么收入陷阱存在的话,实际上,“高收入陷阱”出现的可能性远比“中等收入陷阱”出现的可能性为大。当一个国家收入水平已经很高,从而消费接近饱和的时候,发展动力就会减弱,发展速度就会放慢甚或停滞,就会出现高收入陷阱现象。今天很多发达国家如日本、欧盟甚至美国,实际上都不同程度地出现了这种情况。

从1987年以来各收入组别国家数的变化中,可以看出,低收入组国家数在持续减少,高收入组国家数在持续增加,世界各国发展水平和收入水平差距在持续缩小。1987年有163个国家参加分组,其中低收入国家49个,占30.1%;中低收入国家46个,占28.2%;中高收入国家27个,占16.6%;高收入国家41个,占25.2%。而到2014年,有215个国家参加分组,其中,低收入国家减少为31个,占14.4%,减少15.7个百分点;中低收入国家增加为51个,占23.7%,减少4.5个百分点;中高收入国家增加为53个,占24.7%,增加8.1个百分点;高收入国家增加为80个,占37.2%,增加12个百分点。②

退一步说,即使假设“中等收入陷阱”说法是成立的,也没有什么理由认为中国会掉入“中等收入陷阱”。当然,毫无疑问,中国也还会在中等收入阶段持续一段时间。如果未来一定时期中国经济仍能保持年均7%左右的增长,世界银行高收入标准也仍按过去10年每年大约3%的速度提高,那么,可以大致预计,到2027年,即再过12年左右,中国便会整体进入高收入国家行列。实际上,就当前中国决定经济增长的最根本因素消费需求的扩展潜力来看,未来10~20年时间内,中国经济保持7%左右的中高速增长,是没有什么值得怀疑的。

二、居民消费发生阶段性变化:基本消费大致饱和,开始向发展享受性消费为主阶段转换过渡

就功能和作用而言,居民消费可以大致分为两大类型。一类是基本消费,如吃、穿、住、行、用等,这类消费主要以生存为目的,故暂且称之为生存性消费。另一类是非基本消费,如旅游观光、休闲度假、文化娱乐、健康养生、美容、教育,以及质量、品位要求提高了的吃穿住行用等,这类消费主要以发展和享受为目的,故暂且称之为发展享受性消费。③

这两类消费具有不同的特点。第一,生存性消费是最必需的,弹性小,刚性强,而发展享受性消费是非必需的,弹性较大,刚性较小。第二,每个人对不同的生存性消费项目的偏好及其强度是大致相同的,没有太大差别,而每个人对不同发展享受性消费项目的偏好及其强度是不同的,差异化、个性化很强。第三,每个人都知道自己需要哪些基本消费项目,即能够清楚明确地表达出来,从而生产者容易有针对性地满足消费者的需求,而很多人有些时候连自己都说不清楚自己需要怎样的发展享受性项目,它依赖于生产者的开发和设计,需要通过供给创新去激发。

相应地,居民消费按发展层次可以分为两个阶段。一是生存性消费为主阶段,二是发展享受性消费为主阶段。随着经济社会的不断发展和收入水平的持续提高,生存性消费项目迟早会饱和,比如食品消费量、服装消费量、甚至家用电器需要量等等,总有一天不再增长。一个国家或一个经济体,当人们的生存性消费项目大致饱和之后,其消费就开始进入发展享受性为主阶段。

发达国家已经进入发展享受性消费为主阶段。今天中国城镇居民甚至一些发达地区的农村居民,也开始跨入这一阶段。突出标志是:

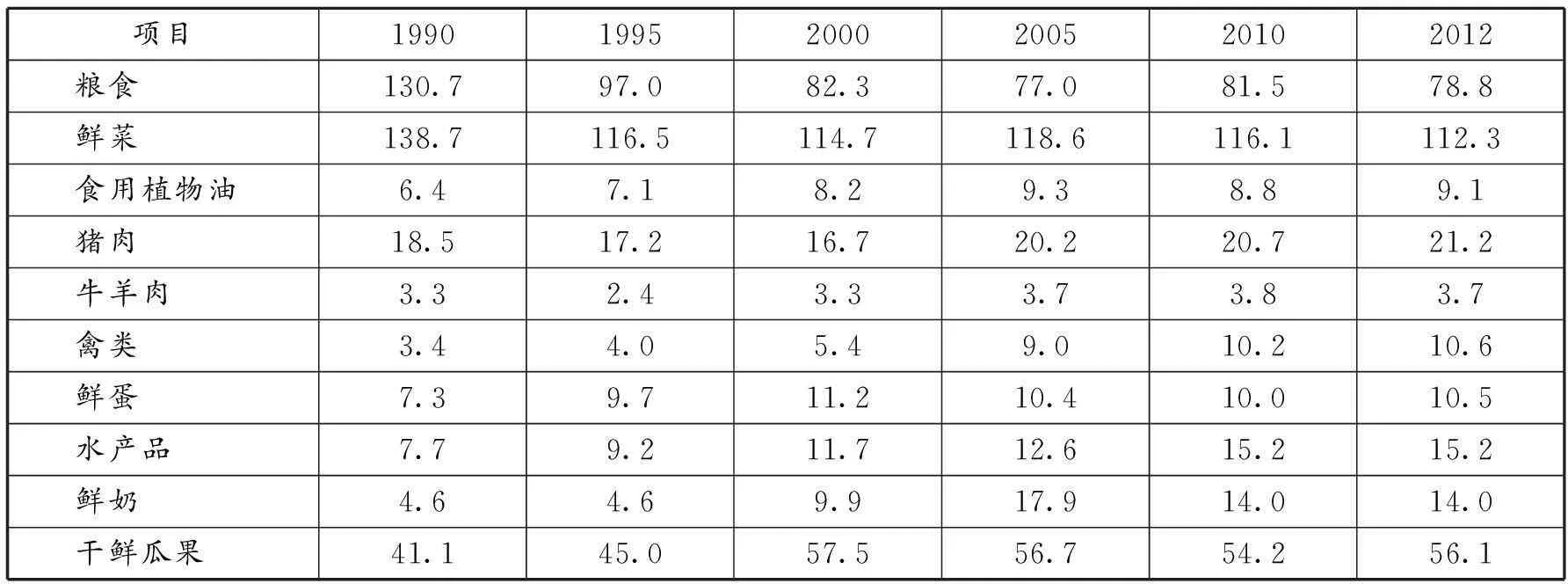

第一,衣食住行用等基本消费项目已大致饱和。就食品消费来看。数字显示,大约2005年前后,我国城镇居民食物消费中很多项目的数量就已停止增加,甚或出现减少,有些项目如粮食、鲜菜、鲜蛋等甚至2000年前后就已大致饱和。(见表2)1990年全国城镇居民家庭人均粮食消费量为130.7公斤,2012年减少为78.8公斤;鲜奶2005年达到17.9公斤,2012年降为14.0公斤。就耐用消费品拥有量来看。洗衣机、电冰箱和电视机拥有量2005年就已接近或超过一户一台,大致饱和,热水器、房间空调器2010年开始也已接近或超过户均一台,都已大致接近或达到饱和消费量。(见表3)

表2 全国城镇居民人均主要食品消费量

资料来源与说明:《中国统计年鉴》2014年第126页。单位:千克。数字为年末值。

资料来源与说明:《中国统计年鉴》(2014年,162页;2015年,187页)。数字均为年末值。

第二,城镇居民中“钱多无处花”的群体越来越多。全部消费者可以大致分为两大群体:一是“花钱没有钱”或“钱少不够花”的群体,“有钱不敢花”也在此列;另一是相对说来“钱多无处花”或“有钱花不完”的群体。从储蓄增长情况来看,城镇居民中后一群体的规模在快速增大。以广东为例。2013年,广东城镇居民家庭人均储蓄为8956.8元,与2005年相比增加6000元,2006~2013年这8年的增加额为1995~2005年10年增加额(1775元)的3.38倍,即使扣除物价因素和满足不测之需,估计储蓄依然表现为大幅增加。④储蓄是没有花费的收入,是满足消费支出之后的收入剩余。储蓄的不断增长,说明基本消费项目大致饱和,潜在的发展享受性消费需求的规模在不断蓄积。

消费阶段的新变化,导致居民消费呈现新趋势。主要表现是:消费升级呈现新方向,发展享受性项目成为消费发展重点;目前不仅观光旅游、休闲度假、家政服务等项目的需求继续增加,健康养生、养老服务、改善性住房、家庭医疗、健康托管、智慧家庭等新的消费热点也在不断出现;消费日趋个性化、差异化;消费周期越来越短,变化越来越快。

消费阶段的新变化,导致经济发展的主要约束发生变化。在居民消费的不同发展阶段,经济发展或增长的主要矛盾不同。在基本消费为主阶段,短缺是主要矛盾,物品只要生产出来就可以卖掉,经济发展或增长的主要约束不是需求,而是生产能力。与之不同,在发展享受性消费为主阶段,基本消费已经大致饱和,经济发展或增长的约束,不再是生产能力,而主要是需求,没有发展享受性消费需求的扩张,生产出来的产品就无法卖掉。

三、总供求关系发生阶段性变化:短缺经济转为过剩经济,产能和供给过剩成为常态化现象

1990年代中期以前,中国经济一直处于短缺状态,配给制的实行就是重要标志。粮食不够吃的,房子不够住的,家里用品很少,公交车上拥挤不堪,商店里空空荡荡。然而,从1990年代后期开始,这种情况逐渐发生变化。特别是2005年以来,许多行业产能和供给普遍出现过剩。

首先从产能利用率来看,大部分低于正常水平。依据产量占产能比重计算,2013年中国主要产业产能利用率分别为:水泥71.6%,粗钢70.5%,电解铝70.7%,家用电冰箱75.8%,房间空调器62.7%,彩色电视机66.2%,移动通信手持机77.4%,微型计算机设备72.8%。⑤

其次,从价格水平来看,近年来持续下降或走低。工业生产者出厂价格和购进价格先后从2012年3和4月份出现下降,截至2015年10月份,已分别连续下降42和41个月。实际上,如果没有政府非常性扩张政策的影响,2012年以前生产者价格就可能出现下降。钢铁价格下降幅度更大。中国钢材综合价格指数,2008年以前一路飙升,2008年8月曾一度升为246.7,而后急转直下,2013年8月跌破100,2015年6月末进一步跌为66.7。价格变动的这种态势,估计短期内难以发生逆转。

即使几年之后,产能和供给过剩有所缓解,估计也不会再次进入通货膨胀时代。从1990年代以来发达国家的实践来看,高通货膨胀时代似乎已经过去。当今时代,过剩成为各国发展面临的主要矛盾,与过剩相伴的必然是通货紧缩而不是通货膨胀。

今天中国大部分产业产能为什么出现过剩?实际上,它意味着总供求关系发生重大阶段性变化。很多人认为,当前中国的产能和供给过剩是政府干预的结果。确实,如果没有政府干预,市场机制能够充分发挥作用,就不应出现长时期、严重的产能和供给过剩,因为当出现产能和供给过剩时,价格就会下降,企业就不得不压缩产能和供给,过剩的产能和供给就会自动得到矫正。产能和供给如果持续出现过剩,一定意味着市场机制被扭曲,而政府干预是扭曲市场机制的重要力量。在我国,政府会通过行政审批对企业创办、投资和生产进行干预,这会影响市场机制的调节和矫正功能,因此说今天我国的产能和供给过剩,很大程度上与政府干预有关。但是,需要注意的是,1990年代末期以前,中国经济的计划色彩无疑远比现在为重,政府对经济活动的干预远比现在为大,但为什么那时中国经济没有出现普遍的产能和供给过剩?这告诉我们,虽然今天的产能过剩确实与政府干预有关,但不能把今天的产能过剩完全归因于政府的过度干预。今天中国的产能和供给过剩,也一定与中国经济系统中总供求关系的阶段性变化有关。

总供求关系由短缺转为过剩,是导致中国经济增长率发生趋势性重大变化的根本原因。面对近年来中国经济由高速增长转为中高速增长的趋势性重大变化,人们给出的最重要的一种解释是:潜在增长率出现下降,即认为支撑我国经济增长的要素条件发生重大变化,土地、劳动、环境等资源约束越来越大。实际上,这一观点是否成立,涉及两个关键问题。一是中国潜在产出增长率是否真的出现下降。二是潜在增长率下降是否一定会引起实际产出增长率下降。

关于第一个问题。潜在产出,按照Okun的定义,是指“一个经济体全部资源被充分利用时所能生产的最大产出”。它决定于一个国家或经济体生产产出的能力。一个国家或一个经济体生产产出的能力,决定于自然资源存量、劳动力的数量、物质资本存量、人力资本存量、技术水平,以及决定这些因素配置和使用效率的体制、机制和政策等诸多因素。仅仅依据土地、劳动和环境约束的加大,就作出潜在产出增长率下降的判断,逻辑上是不够严谨的。而且,实际上,其他因素一直发生着有利于提高潜在产出的变化,其提高潜在产出的作用,也远大于土地、劳动和环境约束加大所产生的减少潜在产出的作用。

关于第二个问题。需要注意的是,当今世界许多国家特别是发达国家的产出,实际上远没达到潜在产出的水平,实际产出的增长率,远没有受到潜在产出增长率的限制。潜在产出只有在经济发展的短缺阶段即消费需求尚未大致饱和时才有可能达到,在经济发展进入过剩阶段、消费需求大致饱和后,是无法达到的。在过剩阶段,实际产出增长率面临的真正约束,是消费需求,而不是生产能力。实际上,经济发展进入高收入和过剩阶段以后,潜在GDP增长率就变成一个只有理论意义,而没有实际意义的概念,亦即,它实际上是达不到的,因为需求的限制。

四、产业发展发生阶段性变化:传统产业规模扩张阶段大致结束,兼并重组成为常态化过程;新产业、新业态孕育成长,成为新的经济增长点

改革开放初期,中国发展十分落后,很多产业还都没有。改革开放之后,通过引进、模仿、承接,中国很多产业在空白基础上先后获得快速发展。经过30多年的发展之后,今天中国大部分产业走完了扩张阶段,达到了饱和程度。目前中国大部分行业产能过剩的情况足以证明这一点。而且,今天中国已经成为世界上产业体系最完善的国家。在当今世界拥有的产业或产业形态中,没有什么中国没有。

目前中国大部分产业尽管走完了扩张期,但是,很分散、集中度很低。例如中国商业零售业,2014年中国全国社会消费品零售总额262394.1亿元,而最大的零售商京东年销售额只有1200亿元,美国沃尔玛则多达4800亿美元,按现行汇率折算,接近3万亿元,为京东销售额的24.8倍。再如水泥行业,据中国水泥协会测算,2014年中国水泥行业前10大企业水泥销量(不含熟料)只占全国水泥总销量的36%,前10家大企业集团的水泥熟料产能也不过全国总产能的52%。因此,接下来,中国产业的发展将会转入存量整合、企业兼并、走向集中阶段,特别是规模性质突出的行业,如汽车、电信、航空运输、港口物流、商品零售等等,会逐渐走向自然垄断。这将是未来中国各主要产业发展的一个基本趋势。在经济下行时期,兼并重组应该表现得更为突出。按道理,2012年以来,甚至2008年以来,中国经济的下行,应该引发产能严重过剩行业出现一轮企业兼并重组、生产集中提高的浪潮。兼并重组是产业内部结构调整的一个重要途径,也是提高产业竞争力的重要途径。如果看不到这一情况发生,那就意味着中国经济结构的实质性调整还没开始,更谈不上完成。

兼并重组、集中度提高的过程,恰恰是中国企业发展壮大、国际竞争力提升的过程。美国经济学家斯蒂格勒研究发现,企业通过兼并竞争对手发展成大企业,是现代经济史上一个突出的现象,没有哪个美国大公司不是通过一定程度、某种方式的兼并而仅靠内部扩张成长起来的。过去我们总是抱怨中国企业不大,其实这与发展阶段有关。在产业发展初期,市场空间还很大,允许更多企业进入,企业之间不存在抢夺市场空间的竞争,大企业就不容易出现,只有到了市场饱和、现有企业之间出现兼并重组、集中度提高的时候,大企业才会出现。现在中国很多产业的发展已经到了这一阶段,未来大企业会产生出来。

同时,应该看到,在传统产业扩展期结束的同时,新产业、新业态也在孕育成长。例如,与消费升级相关联,休闲度假、健康养生、养老服务等产业会快速发展;与新技术相关联,互联网购物、互联网金融、互联网医疗等新产业或新业态接连出现。随着现代计算机技术、通信技术、互联网技术的广泛应用,以“互联网+”为特征的各产业融合发展的趋势也日益加强。

此外,专业化分工也在进一步发展、细化。中国人口众多,社会需求很大,每个细分的市场,规模都很大,都可以支撑更细的分工。这意味着,产业链上的任何一个细小的环节,都可以独立出来、做得很大。这是中国市场与其他国家市场一个很大的不同,是支撑中国经济社会分工更加细化的重要市场基础。

五、市场竞争发生阶段性变化:数量和价格竞争为主阶段基本结束,个性化、差异化竞争成为重点

产业发展和消费需求的上述阶段性新变化,带来了市场竞争的新变化。数量扩张和价格竞争为主阶段大致结束,质量和差异化竞争成为重点。

数量扩张在市场扩张阶段是可行的。但是,如上所述,很多行业和市场规模扩张期大致结束,今天中国的产能过剩不是一个短期的现象,是一个重大的阶段性特征。价格竞争本质上是成本竞争,但今天降低成本越来越困难,因为房租和用工成本大幅上升。在这种情况下,个性化、差异化,即提高质量,改进品种,改进服务,就显得格外重要。

个性化、差异化竞争实际上早已在很多领域出现,并日益强化。例如,电视机质量和款式的差异化。由黑白电视到彩色电视的发展,由凸面圆角电视到平面直角电视的发展,由模拟信号电视到数字信号电视的发展,由非智能到智能、再由低智能到高智能电视的发展。又如,手持移动通信设备质量和功能的差异化竞争。在质量不断提高的同时,手机的功能越来越多,通信、照相、摄像、计时、计算、记事、支付、互联网,等等,价格也越来越低。此外,电冰箱质量和款式的差异化,汽车质量和款式的差异化,服装款式的差异化更为突出。

竞争方式的新变化,要求企业必须调整和创新竞争策略,摒弃传统的冲突性竞争,寻找非冲突性竞争,特别是互利性的合作。有西方知名智库专家说,很少有成功企业是通过冲突性竞争发展起来的,而实际上往往是通过避开竞争才发展起来的。按照马克思主义哲学,事物是在矛盾运动中发展的,但是,解决矛盾的方式和途径,并非都依赖于斗争,很多时候,相互妥协、避让,或许是更为可取的方式。实际上,世间万物都是在彼此妥协中发展进步的。

非冲突性竞争,可以是避让,也可以是合作。以应用新技术、发现新市场、开发新产品,以及加强管理、降低成本、提高质量为着力点的竞争,就是避让性竞争。寻求产业链上的分工合作,比如汽车零部件生产企业与整车生产企业合作,外包或委托生产就是一种互利共赢的分工合作。

六、固定资产投资发生重大阶段性变化,传统领域峰值期大致结束,新领域、新方向成为未来重点

固定资产投资,按照性质和功能可以分为几个大类。一是基础设施投资,包括交通基础设施、城市基础设施、农业基础设施、环保基础设施等等。二是房地产开发投资。三是企业生产或产业发展投资,即厂房建造、设备购置、产品生产、技改研发等方面投资。目前中国全部固定资产投资中,基础设施投资大概占20~25%,房地产开发投资占25%左右,制造业投资占30%以上,这三项之和占到中国每年全部固定资产投资的85%左右。所有这些投资,都不可能一直快速扩张,经历了快速扩张期后一定会放慢下来。

关于基础设施投资。交通基础设施投资是基础设施投资中重要的部分。在发展初期,道路、桥梁、港口、机场较少的时候,建设和投资规模自然较大,增长速度也必然较高。然而,经过一定时期的高强度投资、大规模建设、交通基础设施比较完备之后,投资的规模和速度自然就会慢下来。有研究显示,中国基础设施投资2000年前后就已达到峰值。最近一些年基础设施投资增速之所以还一直很高,主要是因为政府刺激的结果。

关于房地产投资。1995年,我国房地产开发投资总额为3149亿元,2014年增加为95036亿元,如果不扣除价格因素,增加了29.2倍。房地产开发投资中,70%以上为城镇居民住宅投资。有研究显示,中国城镇居民住宅需求的历史峰值为1200到1300万套住房,2014年就已经达到。这意味着中国住宅投资已经出现历史性拐点,近两年住宅投资增速的大幅下降,不是一个短期的周期性调整,而是一个趋势性变化,中国住宅投资已经进入放慢阶段,此轮存量调整结束之后,也难以再回到以往高增长时代。国家统计局数据显示,截至2015年10月末,我国新建商品房待售面积已经达到68632万平方米,而且同比还在增加,10月末比9月末增加2122万平方米。

关于城市建设投资。尽管总体而言我国城镇化水平还不是很高,随着城镇化水平的提高,城市基础设施建设投资还会不断增长,但是,增长速度估计已经进入放慢期,特别是随着去“开发区化”、注重内涵发展的城镇化战略转型,城市固定投资增速会放慢。当然,中西部地区的情况会有所不同,其城镇化程度还比较低,城镇基础设施建设投资的速度可能会高于东部。

关于企业生产投资。企业生产投资,是由市场需求决定的。但是,经济社会发展的不同阶段,从而在消费发展的不同阶段,需求决定供给的方式不同。经过几十年的快速发展,中国很多产业产能已经普遍出现过剩。这说明,这些产业发展的投资扩张期也已大致结束。

受之影响,未来投资的方向和重点会发生一些变化。从消费发展的阶段性变化和未来趋势看,未来投资的重点,应该是服务类消费项目,特别是享受、发展类消费项目,以及由消费催生的新产业。从产业发展的阶段性变化和趋势看,未来投资的重点方向和领域,应该是智能化、信息化开发,生态保护和修复,新业态、新技术、新产品、以及新的商业模式。

七、开放格局发生重大阶段性变化:“引进来”单向开放为主阶段结束,“引进来”与“走出去”双向并重阶段全面开启

改革开放初期,中国大部分地区经济发展都十分落后,资本、技术和管理经验极度缺乏,但土地和劳动力资源相对丰富。通过利用外商直接投资,引进外国的资本、技术和管理经验,一方面克服了国内资本不足、技术短缺和管理落后的问题,另一方面也发挥了国内土地和劳动力资源相对丰富的优势。但是,这种以利用外商直接投资为主的“引进来”战略或做法,本质上,相当于“出口土地”,在当时背景下是必要的、正确的。然而,发展到今天,中国很多地方特别是发达地区资本已不再稀缺,企业的技术和管理水平也不再落后,与此同时,土地和劳动力资源已不再丰富,并且日益稀缺,成为了发展的最大约束。在这种情况下,继续单纯实施“引进来”战略,已不合时宜。现在最需要的,应该是“走出去”战略。而且,中国产能过剩,面临市场约束,最需要“进口”市场,“走出去”是进口市场的一种好方式。

从要素的角度讲,我国最缺什么,首先是土地,相对于众多的人口来讲,发展空间不足;其次是能源,特别是现在,我国能源消费量很大,因此像日本、新加坡等国一样,最需要走出去,利用外国的土地和能源缓解国内的发展压力。现在我们用世界7%的耕地养活着占世界20%的人口,如果我们有一半的人口靠外国的土地养活,那会是怎样一种境况和成就!我们可以设想:如果日本、新加坡、甚至韩国不走向世界,不充分利用国际资源和国际市场来拓展本国的发展空间和市场空间,能否有今天这样的发展?同样我们可以设想:如果浙江不向省外或国外发展,不利用外地市场和资源弥补本省资源和市场的不足,能否有今天这样的发展?反思这些例子有助于深化我们对走出去、利用外部市场和外部资源重要性的认识。

走出去,不仅是产品走出去,即不仅是出口,对外直接投资更是“走出去”战略的核心内容。从事对外直接投资应把握两种指向:一是市场指向。这方面的例子很多。日本、德国、美国、韩国等汽车制造商在中国的投资,日本、韩国、荷兰等电子、通信器材企业在中国的投资,主要就是市场指向的,即主要就是为了进入中国市场。中国金融企业在海外的投资(即分支业务机构的设立)、中国家电企业在海外的分厂等,就是市场指向的。二是资源指向。港澳台资以及日资一些加工企业在珠三角地区的投资,最初主要就是土地、劳动等资源指向的,即主要就是为了利用珠三角或者说中国大陆相对丰富的土地和劳动力资源。中国石油企业在中东地区的投资、在非洲南苏丹国家的投资就都是资源指向的。

八、结束语

中国经济发展的新常态、新阶段、新变化,意味着新矛盾和新问题,新机遇和新挑战,以及新任务和新要求。深刻认识中国经济发展的新常态,必须深刻认识中国经济发展的新阶段、新变化,并透过这些新阶段、新变化,认识和感悟中国经济发展所面临的新矛盾、新问题,新机遇、新挑战。

中国正在经历经济结构的重大调整、发展动力的根本转换、发展方式的深刻变革、发展层次的大幅跃升。这是中国经济的凤凰涅磐、浴火重生。我们必须树立新的发展理念,选择新的发展思路,采取新的发展举措。这是主动适应和积极引领新常态的内在要求。

① 2014年世界银行收入划分标准:人均GDP不超过1045美元为低收入国家,中间值为665美元;人均GDP1046~4125美元,为中低收入国家,中间值为2330美元;人均GDP4126~12745美元,为中高收入国家,中间值为6880美元;人均GDP高于12735美元,为高收入国家,中间值为31935美元。(世界银行数据库,来自世界银行网站)

② 根据世界银行数据库数据整理计算。

③ 就形态来看,基本消费主要以实物类项目为主,所以也可称之为实物类消费;发展享受性消费主要以服务类项目为主,所以又可称之为服务类消费。

④ 根据《广东统计年鉴》(各年)数据整理计算。

⑤ 根据《中国统计年鉴》(2015年)数字计算。

参考文献:

[1]2015年中央经济工作会议公报。

[2]《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》。

[3]刘鹤主编:《两次全球大危机的比较研究》,北京:中国经济出版社,2013年。

[4]《吴敬琏、夏斌、刘世锦三位经济学家眼中的中国大势》,凤凰国际智库,2015年10月11日。

[5]迟福林主编:《转型抉择:中国经济转型升级的趋势与挑战》,北京:中国经济出版社2015年。

[6]李扬:《全球经济进入深度调整与再平衡的“新常态”》,北京:《经济参考报》2015年1月5日。

[7]Okun, A.M., “Potential GNP: Its measurement and significanince,” Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association, 1962, pp.98-104.

[8][英]安格斯·麦迪森(Angus Mdddison):《世界经济千年史》,北京:北京大学出版社,2003年。

[9][英]安格斯·麦迪森(Angus Mdddison):《中国经济的长期表现:公元960~2030年》,上海:上海人民出版社,2008年。

[10]孔泾源:《“中等收入陷阱”的国际背景、成因举证与中国对策》,重庆:《改革》,2011年第10期。

[11]马晓河:《“中等收入陷阱”的国际参照和中国策略》,重庆:《改革》,2011年11期。

[责任编辑潘莉]

作者简介:田秋生,华南理工大学经济与贸易学院教授、博士生导师。广州510006

[中图分类号]F015

[文献标识码]A

[文章编号]1000-114X(2016)01-0005-10