产业转移背景下我国工业污染空间格局的演变

李敦瑞

摘 要:我国工业生产正越来越多地由东部地区向中西部地区转移。从主要工业污染物排放的空间格局变化以及重污染行业的污染情况来看,工业污染也有自东向西转移的趋势,这与工业生产分布所发生的变化基本一致。相对于发达地区,欠发达地区的工业发展往往是以更大的污染为代价。而且我国经济发展梯度“东高西低”,而自然地理梯度“西高东低”,产业由东向西转移,但要素、人口密集的东部地区却处于重要水系的下游,产业转移所带来的污染转移如果处理不当,对生态环境所造成的破坏效应极有可能被放大。要在区域协调发展的背景下,实现经济发展与生态保护的统一,至少要从国家高度、地区发展、产业自身、公众参与四个方面入手思考治理的途径。

关键词:产业转移;工业污染;空间结构;生态文明

中图分类号:F062.2 文献标识码:A 文章编号:1003-3890(2016)01-0049-05

产业转移是国家实现生产力合理布局和区域协调发展的重要途径。由于我国当前正逐渐进入产业转移的高峰阶段,许多产业特别是工业各行业在经济发达区域与欠发达区域之间的转移越来越频繁。过去东部沿海发达地区集中了我国主要的工业生产,同时也是工业污染最密集的区域,但随着工业产业逐渐向中西部地区转移,工业污染的空间格局发生了新的变化,这给我国当前所倡导的生态文明建设也造成了新的压力。

一、产业转移和我国工业生产布局的变化

“十一五”和“十二五”期间,我国工业生产呈现快速扩张的态势,自2005年到2013年,我国工业增加值从77 230.8亿元增加到210 689.4亿元,增长了近三倍①。这期间,产业在区域间的转移逐渐进入“高峰”状态。

一方面,中西部各省区普遍加速引入省外资金,工业产业成为东部省份向外输出投资的主要领域。例如,安徽省近年来一直积极承接来自长三角的产业转移,从2007年到2013年,吸引的省外资金从2 160.9亿元迅速增加到6 796.7亿元。在这几年里,四川吸引的省外资金从1 972.8亿元增加到8 697.5亿元;新疆从636.1亿元增加到4 327.8亿元,吉林从756.9亿元增加到5 279.9亿元②,其他中西部各省情况大多也是如此。北京、上海、浙江、广东、江苏是这些省外资金的主要来源地。工业产业目前仍是这些省外资金进入的主要领域,例如,2013年,安徽省吸引的省外资金16.2%进入装备制造业,10.6%进入家电和电子信息业,7%进入化工行业;甘肃省进入能源、采矿、建材、农产品加工、化工、装备制造业的省外资金所占比重达到51.2%③。

另一方面,各类“承接产业转移示范区”不断涌现,相关招商活动、区域合作此起彼伏。除安徽皖江城市带、广西桂东、重庆沿江、黄河金三角(跨山西、陕西和河南)、湘南、湖北荆州、甘肃兰白经济区等国家级示范区外,各种省级、地市级的示范区也在不断设立。许多地区纷纷成立专门领导机构,并派出各类高层次高规格的代表团分赴北京、上海、广东、福建、江苏、浙江、山东等沿海发达地区进行招商推介,积极吸引各类产业项目。此外,各地还针对承接产业转移积极开展相关配套工作,包括“载体配套”“政策配套”“人力配套”等。

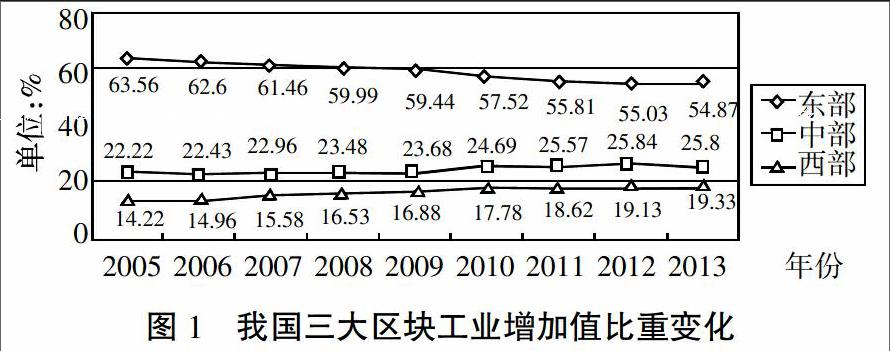

伴随着产业的转移,我国工业生产布局也出现了开始“向西”偏重的态势[1],即中西部欠发达区域工业生产的比重不断上升,而东部发达地区工业的比重相对下降。东部地区的工业增加值在2013年达到146 792.7亿元,是2005年的2.7倍多;相比之下,中部和西部地区,2013年工业增加值分别达到69 012.2亿元和51 709.4亿元,分别是2005年的3.6倍和4.2倍,显然中西部的速度快于东部地区①。如图1所示,2005年东部地区工业生产的增加值占全国的63.56%,此后逐年下降,到2013年降至54.87%,九年累计下降8.69%。与之截然相反的是,中部和西部地区工业增加值占全国的比重呈持续增加态势。中部地区从2005年占全国的22.22%上升到2013年的25.8%,共上升3.58%。西部地区上升的速度更快,从14.22%上升到19.33%,上升幅度超过5%。在“十一五”初期,中部和西部的工业生产规模之和,大约是东部地区的六成左右。但到“十二五”中期,中部和西部的工业生产规模之和已接近东部地区的水平,而且还有进一步反超的趋势。

二、主要污染物排放的空间格局演变

近些年来,随着工业化进程的推进,我国污染物排放的总量在不断攀升。2012年,我国工业废气排放量达到635 519.1亿立方米,是2005年的2.36倍;工业固体废物排放量达到332 509.24万吨,是2005年的2.47倍;只有工业废水的排放量略有减少④。尽管总量在增加,但随着产业转移的推进和工业生产布局的调整,我国工业污染的空间格局也发生了相应的变化。

如图2所示,近年来我国东部地区工业污染物排放占全国的比重在下降,而中部和西部地区总体上则呈上升趋势。就工业废气而言,2005年东部地区排放占全国的53%,到2012年下降到了45%,而中部地区占比上升了2%,西部地区占比更是上升了6%。就另外两种污染物而言,中部地区固体废物的排放略有下降,但工业废水的排放大幅上升;西部地区工业废水的排放有所下降,但固体废物的排放大幅上升;而东部地区这两种污染物的排放所占比重都在下降。北京、上海、浙江、广东等东部省市工业“三废”的排放量,或是出现下降趋势,或是以较慢速度上升。相反,中西部省份基本上都在快速上升。以工业废气为例,从2005年到2012年的八年间,北京的排放量从3 532亿立方降至3 264亿立方;上海从8 482亿立方升至13 361亿立方,上升了57.5%;浙江从13 025亿立方升至23 967亿立方,上升了84%。而中部地区的安徽和河南,其工业废气排放量到2012年都已大大超过浙江、广东等沿海工业大省,相对于2005年分别上升了325.9%和125.8%。西部地区的陕西和新疆,也分别从4 916亿立方和4 485亿立方,升至14 767亿立方和15 870亿立方,分别上升了200.3%和253.5%④。

整体上说,我国工业污染物的排放有由东向西转移的趋势,这与我国工业生产分布所发生的转移态势基本一致。随着我国工业生产越来越多地“西移”,中西部地区正越来越成为污染物排放的“重灾区”。以危险废物排放为例,2005年全国工业危险废物的排放量是339万吨,随着工业化的快速推进,工业生产规模快速扩张,危险废物排放量剧增,到2012年时已达3 465.2万吨。这一期间,全国大多数地区危险废物排放都在增长,但并不平衡。在东部地区主要是山东省排放量全国最大,2012年排放量达820万吨;若扣除该省,其他东部地区整体占全国的比重实际是大幅下降的,北京、上海、广东、辽宁等地排放量虽在增加,但比重都在大幅下降。

除山东省以外,全国工业危险废物排放增长速度最快的地区是吉林、湖南、四川、云南、青海、新疆,共六个省区。如表1所示,这六个省区的排放总量从2005年的20.5万吨剧增到2012年的1 505.6万吨,增长了70多倍,增速远远超过全国平均水平。其中,新疆维吾尔自治区工业危险废物排放量从3.8万吨增加到444.2万吨,在全国仅次于山东省;青海省在2006年之前排放量是“0”,而到2012年时达到了404.3万吨,居全国第三位。这六个省区占全国的比重也从6%增加到43.4%,大大超过三个东部工业大省广东、江苏、山东之和。而这三个东部省份2012年经济总量占全国的比重超过四分之一,工业增加值占全国的29%,是这六省区的2.23倍。造成这种情况的一个很重要原因,就在于这六省区近些年大量承接了容易产生危险废物的造纸、化工、冶金等重污染行业。产业转移带来的污染转移由此“可见一斑”。

三、当前重污染行业的污染情况和空间变化

包括造纸和纸制品业、化学原料及化学制品制造业、纺织业、农副食品加工业、黑色金属冶炼和压延加工业、煤炭开采和洗选业、石油加工/炼焦和核燃料加工业、金属制品业等行业在内的重污染行业,既是国民经济发展所必不可少的,又在产业转移中扮演着重要的角色。这些行业过去多集中于广东、浙江、江苏、山东、上海等东部省(市),但现在这些行业在广西、河南、云南、湖北、甘肃、宁夏、安徽、湖南等中西部省区越来越多地分布,这样就不可避免地带来工业污染的“西移”和扩散。以下用2013年数据进行说明。

如表2所示,在造纸和纸制品业,湖南、广西成为废水排放量较大的地区;在化学原料及化学制品制造业,湖北、河南是废水排放量较大的地区;而在煤炭开采和洗选业,河南、山东、山西、贵州和黑龙江五省共排放废水7.7亿吨,占全国的53.6%。具体到化学需氧量、氨氮、石油类排放、挥发酚、氰化物等水环境污染物领域,情况则更加突出。例如,在农副食品加工业的化学需氧量排放上,云南、广西、甘肃、黑龙江、河北占全国的45.0%;在黑色金属冶炼和压延加工业的石油类排放上,内蒙古、江苏、山西、江西、河北占全国一半以上,除江苏外其余全部为中西部省区;在石油加工、炼焦和核燃料加工业领域,山西和内蒙古挥发酚的排放占全国的79.9%,山西、河南和河北氰化物的排放占71.8%;在化学原料及化学制品制造业领域,湖南、新疆、湖北、安徽、甘肃的氨氮排放占全国的49.2%,全部为中西部省区,石油类排放中河南、湖南等中部省份也已成为排放大省。

再看废水重金属污染物、空气污染物以及危险废物各行业各地区的排放情况。如表3所示,化学原料及化学制品制造业、有色金属矿采选业、汽车制造业、黑色金属冶炼及压延加工业等行业是废水重金属排放最多的行业,这些行业大多数也都属于重污染行业。而且在这一领域中,东部沿海地区只有广东、江苏、浙江等少数省份排放量较大,而湖南、湖北、江西、云南、甘肃等中西部省份已然成为主要的排放区域。例如,就铅的排放而言,湖南、甘肃和广西就占全国的52.0%,其中湖南一省就占到全国的近三分之一。废碱、废酸、石棉废物、有色金属冶炼废物等危险废物,主要由造纸和纸制品业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业这四个行业产生,除山东、江苏外,新疆、青海、四川、云南这四个西部省区是主要的排放区域。电力/热力生产和供应业、黑色金属冶炼及压延加工业,非金属矿物制品业这三个行业产生了全国68.2%的二氧化硫、86.6%的氮氧化物和70.7%的烟(粉)尘,这当中除辽宁、广东、山东、江苏等东部省分外,山西、内蒙古、四川、贵州、河南、新疆等许多中西部省区也是排放的重要区域。

四、结论和政策启示

根据中国社科院《中国工业发展报告2014》,我国当前已步入工业化后期阶段[2]。考虑到区域经济发展的不平衡,各地区所处的工业化阶段显然差异很大。在我国目前只有北京、上海等极少数地区进入后工业化阶段,相当一部分东部沿海省份已进入工业化后期阶段,但绝大部分中西部省份尚处在工业化中期阶段或工业化中期向后期迈进的阶段,个别地区甚至还处在工业化初期阶段。而近十多年来,恰恰又是我国工业化进程明显加快的一个阶段。由于东部地区产业结构亟待优化升级[3],在产业转移的作用下,当前各区域工业布局的调整态势将越来越明显,工业生产在空间布局上正由东部向中部和西部转移,由发达区域向欠发达区域扩散。

现阶段我国工业污染物排放的空间分布,发生了与工业产业分布尤其是重污染产业空间分布相类似的变化趋势。这说明,产业的转移同时也带来了污染的转移。虽然我国工业分布目前东部沿海地区仍是重心,但随着工业生产分布的变化,尤其是重污染产业分布的变化,许多中部和西部的省区在工业化的进程中,逐渐成为许多污染物排放的主要区域。巨大的区域差异也造成了区域之间环境规制的差异,中西部地区在承接产业转移的过程中,也逐渐成为污染排放的重点区域,许多重污染行业越来越多地进入到这些地区。自东部沿海许多地区在承接国际产业转移时沦为“污染天堂”之后,我国许多欠发达区域,也正形成区际产业转移背景下新的“污染天堂”。

相对于发达地区,欠发达地区的工业发展往往是以更大的污染为代价,污染增长往往超出工业增长的速度。例如,由于地理位置相邻,安徽承接了来自浙江、江苏、上海等地的大量产业转移。2012年安徽的工业增加值是8 025.84亿元,浙江是15 338.02亿元,浙江是安徽的近两倍,但当年浙江工业废气排放量是安徽的80.8%,固体废物排放量也只有安徽的37.7%⑤。青海省2012年工业增加值只有895.89亿元,仅占到全国的0.45%,但其固体废物的排放量占到全国的3.82%,其中危险废物排放量占全国的11.7%⑥。从我国国情出发,经济发展梯度“东高西低”,自然地理梯度“西高东低”,产业由东向西转移,但要素、人口密集的东部发达地区却处于重要水系的下游,伴随产业转移而带来的污染转移和扩散,如果处理不当,其对生态环境所造成的破坏效应极有可能被放大。这给我国现阶段的生态保护和治理带来了新的压力。要在区域经济协调发展的背景下,实现经济发展与生态保护的统一,至少可以从以下几点入手思考治理的途径:

1. 站在国家高度,《全国主体功能区规划》已经颁布,关键在于贯彻落实。工业产业在全国范围内大规模转移,是经济发展到一定阶段后,并在巨大区域差异作用下的一种必然现象。但产业的区域转移和生产力的空间布局调整要严格执行优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发四类区域的划分,充分考虑开发的秩序、强度,实现人口、经济与生态环境的协调。

2. 站在地区发展的角度,要“从全局看局部,发现局部成功的整体价值”[4]。中西部地区发展工业经济和承接产业转移,是本地区发展战略的需要,但也要充分考虑本地区的资源环境承载能力、现有开发强度和潜力;东部发达地区也不能简单地将“落后产能”一转了之,而应在转出产业的同时,充分考虑流域等自然地理因素,在与其他相关联地区在形成产业转移的对接时,也力争形成生态保护上的协调。

3. 从产业发展自身来看,工业产业特别是重化工业是国民经济必不可少的,产业转移对于调整生产力布局和欠发达地区经济发展有着无可替代的积极作用,因此对于现阶段的产业转移以及随之而来的污染转移,积极的态度应是发展和治理相结合[5]。工业产业在转移的过程中,位置选择要充分考虑人口、交通、生态的因素,同时污染治理的资金、人力、物力要有充分保证,环境规制的标准要严格、科学并保证执行到位。

4. 从人的因素来看,要积极引导公众的有序参与。污染治理需要公众积极参与,但参与要有序,要引导公众增强对于工业发展和污染治理的科学认识,努力形成社会共识,使公众能够以更加理性和积极的态度参与到工业污染的治理中,同时加强生态保护基础设施的建设,真正保护公众的生态权益,最终使产业转移所带来的污染转移在社会大众的关注下得到有效治理。

注释:

①数据来源:根据国家统计局网站(http://www.stats.gov.cn/)公布数据计算得出。

②数据来源:根据各地区各年《国民经济和社会发展统计公报》、人民政府网站、合作交流办公室网站、商务厅网站、经济合作局网站、招商局网站、招商合作局网站、统计局网站的数据和资料,经收集、整理和计算得出。

③数据来源:根据安徽省合作交流办公室网站和甘肃省经济合作局网站公布的资料整理得出。

④数据来源:根据2006年和2013年《中国环境统计年鉴》相关数据整理、计算得出。

⑤数据来源:根据2013年《中国环境统计年鉴》相关数据计算得出。

⑥数据来源:根据2013年《中国环境统计年鉴》《中国工业统计年鉴》相关数据计算得出。

参考文献:

[1]陈耀,陈钰.我国工业布局调整与产业转移分析[J].当代经济管理,2011,(10):38-47.

[2]中国社会科学院工业经济研究所.中国工业发展报告(2014)[M].北京:经济管理出版社,2014.

[3]杜传忠,刘英基.区际产业分工与产业转移研究[M].北京:经济科学出版社,2013.

[4]徐根兴.地区战略的科学定位与有效执行[N].学习时报,2014-09-29.

[5]马晓钰,郭莹莹,李强谊.我国经济结构变动对环境污染的影响[J].商业研究,2013,(4):57-62.

责任编辑:曹华青

Abstract: The industrial production in China is increasingly moving from the eastern regions to the central and western regions. From the evolution of the spatial patterns of the major industrial pollutants and the pollution of the heavy pollution industry, there is also a trend of industrial pollution transfer from the eastern to the western regions, which coincides the changes of distribution in industrial production. Compared to the developed regions, the industry development in the undeveloped regions is often at the expense of more pollution. Moreover, the economic development gradient in China is high in east and low in west, whereas the natural geographical gradient is just the opposite. The industrial transfer is from the east to the west, but the densely populated and resource-rich eastern region locates in the down streams of major rivers. If the pollution caused by industrial transfer is not properly dealt with, the effect of destruction to the ecological environment is likely to be magnified. In the background of balanced development between regions, to realize the unification of economic development and ecological protection, it is required to consider the ways of governance at least from the national strategies, regional development, status quo of industry and public participation.

Key words: Industrial pollution; Industrial transfer; Spatial patterns; Ecological civilization