论纳博科夫对严歌苓畸恋小说创作的影响

刘舸 杨凤姣

[摘要] 严歌苓留美后创作出一系列“洛丽塔”式的畸恋小说,这些小说在建构乱伦与恋童相结合的故事模式、重塑老男人与小仙女类型人物形象、反讽精神分析学派学说、借鉴“talk out”疗法式的叙事方式以及细节描写上的重情感抒发而轻欲望书写都受到了纳博科夫《洛丽塔》的影响。外国作家的影响一方面造就了严歌苓创作的特殊气韵,但另一方面也禁锢了严歌苓小说的包容性。

[关键词] 严歌苓;纳博科夫;畸恋小说

[中图分类号] I207.425[文献标识码] A[文章编号] 1008—1763(2016)01—0103—05

作为中国新移民作家的领军人物,严歌苓留美后的文学创作受到了西方诸多哲学思想、文学观念及作家作品的影响,纳博科夫就是其中最为重要的一位。严歌苓在新移民小说中展现出了与纳博科夫相似的文学观,也在题材的选择、形象的塑造、叙述方式等方面受到纳博科夫的影响。她根据自身处境与需求,通过艺术化的吸收、改造《洛丽塔》将其运用到本土文革题材、唐人街中美文化差异冲突以及新时期华人移民生活困境的叙事上。鉴于目前国内研究很少关注到严歌苓与纳博科夫的联系,本文将尝试具体分析纳博科夫对严歌苓的“洛丽塔”式畸恋小说创作的影响。

一“洛丽塔”式的畸恋故事模式

严歌苓移民美国后的文学创作无论是创作题材、文化视角还是叙事技巧等都发生了很大变化,这既得益于她在美国接受的写作技巧的专业训练,更得益于其在欧美作家的作品中所汲取的思想资源。俄裔美国作家弗拉基米尔·纳博科夫是严歌苓最喜爱的外国作家之一,严歌苓在其接受的众多访问和演讲中,她不下十次提到对纳博科夫的喜爱和崇拜。“我特别喜爱的作家有两位:他们是美国作家弗拉基米尔·纳博科夫和索尔·贝娄”[1](P51),“大概从上世纪90年代初起,我床边就常常放一本弗拉基米尔·纳博科夫的书。”[2]“我喜欢读的书有《红楼梦》、加西亚·马尔克斯所有的书、索尔·贝娄的《洪堡的礼物》、纳博科夫的《洛丽塔》、《阿达》,奥康纳的所有短篇、根特·格拉斯的《铁皮鼓》。”[3]“到美国以后,我读的是美国文学,南美洲文学,它们影响到我今后的创作。”[4]严歌苓不仅反复阅读了纳博科夫的成名作《洛丽塔》,还观看了由该小说改编的不同版本的同名电影。而根据严歌苓在武汉大学所做的题为《严歌苓谈文学创作》的演讲内容,我们可推断其还阅读过纳博科夫的自传《说吧,记忆》以及另外一部中篇小说《魔法师》(即《洛丽塔》的前身)。此外严歌苓视纳博科夫为榜样,她说:“他一个俄国人能写出如此精彩的英文,对我是一种鼓励。我对一些美国朋友说,纳博科夫的英文该令许多美国和英国作家惭愧。当纳博科夫刚刚走红时,美国一些文学评论家挖苦过他的英文——‘那缺乏弹性的俄国舌头,——但现在绝大多数人都承认纳博科夫给了英文新的生命。”[2]可见,严歌苓十分关注美国文学评论界对纳博科夫创作的评论,不管是早期还是现在的。严歌苓对纳博科夫的喜爱与崇拜化成实际行动则是创作了“洛丽塔式”的畸恋题材小说。

众所周知,《洛丽塔》是一部关于异性恋童癖与非血缘乱伦题材的小说,“洛丽塔情结”既包含有恋童和乱伦元素,又与恋父情结有密切联系。因此何为“洛丽塔”式的畸恋故事,就必须有一个明确的定义。根据纳博科夫在《洛丽塔》中对于 “性感少女”年龄的界定:“性感少女”要在“九到十四岁”之间,“男人受到一个性感少女的魅惑的年龄差距不能少于十岁,一般总是三四十岁。”[5](P24-26)纳博科夫在回答记者问题时强调:“四十多岁的男人跟十几岁或者二十出头的女孩结婚跟《洛丽塔》扯不上任何关系。亨伯特喜欢的‘小女孩,不光是‘年轻女孩。小仙女指的是还是孩子的女孩,不是少女明星,也不是性感小妮子。亨伯特遇到洛丽塔的时候,她是十二岁,不是十八岁。”[6](P66)然而马萧萧分析严歌苓小说中的“洛丽塔情结”时将该定义扩大了。她认为除成年男性迷恋没有血缘关系的年轻异性外,成年女性迷恋没有血缘关系的年轻异性也是“洛丽塔情结”。[7]此外邓玉环也将严歌苓带有自传色彩的小说《灰舞鞋》视为“洛丽塔”式的故事。[8](P61-65)笔者认为纳博科夫作为《洛丽塔》之父,其对于这一题材小说的独特认知和理解是最具说服力和权威性的。故而笔者根据纳博科夫的解释将“洛丽塔”式的畸恋故事进行重新定义:成年男子迷恋没有血缘关系的未成年少女,二者生理年龄及心理年龄差距都较大,一般在十岁以上,二人的相恋或结合违反了传统社会伦理道德,小说故事情节在美学特征上带有一定的悲剧色彩。

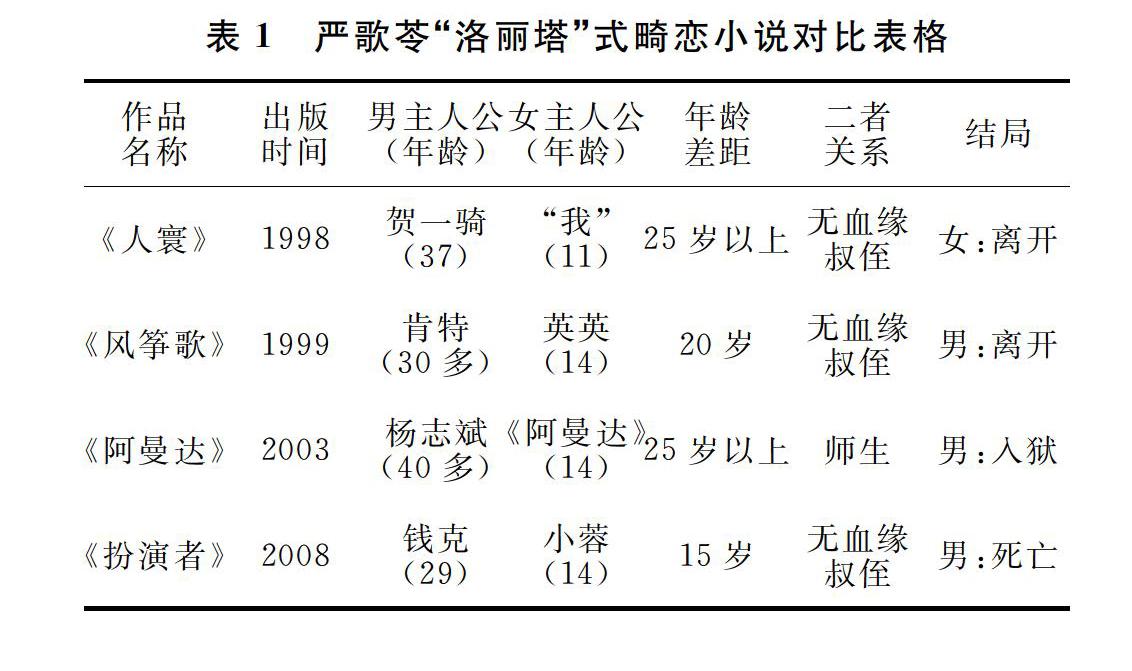

照此定义,纵观严歌苓的所有作品,其中描写类似“洛丽塔”式故事情节的小说有5部,分别是《雌性的草地》、《人寰》、《风筝歌》、《阿曼达》、《扮演者》。不过,《雌性的草地》完成于1988年,1989年6月出版,而纳氏的《洛丽塔》首次在中国大陆出版是在1989年5月。此外,《雌性的草地》的创作灵感来自严歌苓1974年在一次慰问演出时所听说的“女子牧马班”的事迹,故而排除该书与《洛丽塔》存在直接影响关系。因此严歌苓受纳博科夫影响而创作的带有“洛丽塔”情结的作品主要为4部,具体如下:

湖南大学学报( 社 会 科 学 版 )2016年第1期刘舸,杨凤姣:论纳博科夫对严歌苓畸恋小说创作的影响

严歌苓的这4部小说都分别讲述了未成年少女与成年男子超越年龄、超越社会伦理道德的爱情故事,而且这些爱情故事均以悲剧收场,这些畸恋同时也给男女主角的生命、生活、心理造成了严重的后果和深远的负面影响。

二老男人与小仙女的伦理之殇

纳博科夫在《洛丽塔》的序文中以“任性的孩子,自私自利的母亲,气喘吁吁的疯子” [5](P4)来概括这部小说中的人物形象特征。严歌苓“洛丽塔”式畸恋故事的人物形象塑造也体现了这一特点。其笔下“洛丽塔”式故事的少女均未成年,且她们都处在由青春期转向成年的过渡性阶段。从外在形象上看,她们犹如亨伯特所说的小仙女、小精灵般美丽可爱,但也带着一丝青春期的叛逆、任性及敏感,纳博科夫称这一类少女为小宁芙。而青春期的叛逆以及现实环境的压力让她们内心深处躁动不安,或对身边英俊有为的青年才俊产生崇拜和爱慕之情,或对温柔关爱自己的中年男性有着依恋和仰慕相混的恋父情结。但以世俗的标准来看,严歌苓小说中的男性形象与亨伯特截然相反,作为大学教授的亨伯特无疑是社会上的成功人士,而《人寰》的贺一骑是被改造的“反动作家”,肯特是美国的流浪汉,杨志斌是移民美国的失意者,钱克是剧团被歧视、嘲讽的小演员,在情感上他们处于被动和劣势地位,与亨伯特事业有成及主动强烈的情感形成鲜明对比。不过作者并没有剥夺他们的男性魅力,他们在天真烂漫的少女眼中仍具极强的性别吸引力。虽然严歌苓和纳博科夫在这类男性形象的塑造上有差异,但并不妨碍严歌苓接受纳博科夫对待亨伯特式男人的态度。纳博科夫说:“亨伯特·亨伯特是一个虚荣、残忍的坏蛋,却让自己看上去很‘感人。‘感人这一术语在其真实的意义上来说,只适用于我笔下那个可怜的小女孩。”[6](P67)而严歌苓笔下的贺一骑是一个充满心机、贪图他人劳动果实的野心家,肯特是一个诱骗天真少女的花花公子,杨志斌则是一个外表正直内心却虚伪懦弱的自私者,钱克最后在其“伟人梦”中走向了毁灭。这些卑鄙贪婪、虚伪懦弱、自私无情的男性形象无疑在精神层面上更接近亨伯特这个人物的本质。除了老男人与小仙女这两大主角的形象塑造,婚姻失败、性格强势的母亲形象以及家庭中父亲的缺席、父爱的缺失是严歌苓对纳氏《洛丽塔》的再一次接受。《人寰》中“我”的母亲是为爱情义无反顾的倔强女人,她一直辛苦笨拙地爱着小资情调的父亲,即使毫无回报也在所不惜。来自母亲对爱执着的基因以及童年父爱的缺失,造成“我”对贺叔叔产生了朦胧暧昧的不伦之恋。而《风筝歌》中英英被肯特以爱情名义拐走的原因也是她为了摆脱守旧、严肃、古板的父亲,以及对父母虽生犹死的婚姻的控诉。至于《阿曼达》以及《扮演者》的母亲形象就更加接近《洛丽塔》中的黑兹太太,她们脾气暴躁,教养女儿的方式也十分粗鲁。父亲在她们的家庭中毫无存在感,或以负面形象出现,因而在面对出现在她们生活中的魅力男性时,她们甚至与自己的女儿进行着若有若无的竞争。总的说来这类婚姻生活不幸福、性格强势的母亲以及父亲形象的缺失是小宁芙们开始不伦之恋的外界诱因。然而在对待这种畸恋情感上,作者的态度并非我们所想象的那样主流。纳博科夫在回答关于亨伯特与洛丽塔关系的伦理性探讨时说:“不是我深感亨伯特·亨伯特与洛丽塔的关系不道德,是亨伯特自己。他在乎,我不在乎。我压根不管什么社会道德观,美国也好,其他地方也罢。”[6](P66)这一言论与纳博科夫的文学观有关,他在《固执己见》中曾说:“我的写作没什么社会宗旨,没什么道德说教,也没什么可利用的一般思想;我只是喜欢制作带有典雅谜底的谜语。”[9](P18) 这一点上严歌苓颇与纳博科夫类似,她说:“我的小说没有道德评判,留给读者。”[10](P4-7)她甚至表示在未来的文学创作中,要创作像纳博科夫的《洛丽塔》那样抗拍性强的作品,“所谓抗拍性,就是文学元素大于一切的作品,它保持文学的纯洁性。”[11]

三性压抑学说与“talk out”叙事方式

众所周知纳博科夫对于弗洛伊德的精神分析极度不屑,“弗洛伊德学说以及他那古怪的方法在我看来是世界上最大的自欺欺人之举。我完全拒绝接受它,连同无知、平庸或者病态的人所喜欢的那一些中世纪的玩意儿。”[9](P26)纳博科夫对弗洛伊德性压抑学说的否定表现在《洛丽塔》中则是故意让亨伯特按照弗洛伊德理论行事,其中最为典型的就是对弗洛伊德童年创伤理论的借用。纳博科夫在小说中让亨伯特听从精神病医生的建议,追述自己恋童癖的根源、变态行为的动机。追诉的源头指向了亨伯特与安娜贝尔夭折的爱情及早年在欧洲被压抑的童年性经验。“在我二十多岁和三十出头的那些年里,我并不那么清楚地明白我的苦闷。虽然我的身体知道它渴望什么,但我的头脑却拒绝了身体的每项请求。……我受到清规戒律的遏制。精神分析学家用伪性欲的伪释放来劝说我。”[5](P27) “童年的创伤”似乎是亨伯特为了脱罪而向陪审官进行的狡猾辩白,实则却是纳博科夫对弗洛伊德性压抑学说的戏仿和反讽。

同纳博科夫在创作《洛丽塔》时常常阅读弗洛伊德的著作一样,严歌苓也认真阅读和研究过精神分析理论。她留学美国的第三年,美国心理学界正在掀起一股“弗洛伊德回潮”。 这股回潮也很大程度影响了严歌苓留美后的文学观念和创作技巧,在《人寰》中她也借鉴了弗洛伊德的“童年创伤”理论。小说以华人移民“我”接受美国心理医生的心理治疗作为故事主线,分别叙述了“我” 在青少年与中年时期与两个男人的非正常之爱,并将主人公 “我” 成年后的心理疾病归结于童年时期与贺叔叔之间暧昧之恋所受到的心理创伤。此外,《人寰》中还充斥着各种弗洛伊德的性压抑无意识的符号象征,主人公记忆中最为深刻的是贺叔叔迈着长腿跨越她家栅栏时的动作。“那个跨越的动作就成了个黑色剪影,在白底板上。黑与白简化了他与周围环境的关系,使他在我知觉中的第一次出现带有符号般的意味。岁月流去。那个跨越的身影被进一步简化,终成一个极度的强调符号,在我狭小的记忆里。如同沙盘上这些小橡皮人。”[12](P2)显然,严歌苓和纳博科夫一样戏仿和反讽了弗洛伊德的学说,因为严歌苓说:“写 《人寰》时,我研究心理学,看弗洛伊德、看荣格自述等心理学书,看穿了,又批判。”[1](P41-52)可见,在对待弗洛伊德的理论上,严歌苓与纳博科夫的态度是一致的,即人性广度、深度及复杂度远非纯粹的精神分析能够诠释清楚。就如同纳博科夫认为弗洛伊德的象征主义和超现实主义是粗俗的陈词滥调,是当代世界文坛中所谓的“高雅欲”或“高雅迷”一样[6](P68),严歌苓也说:“弗洛伊德和荣格推演出的理论,现在看看都挺幼稚的,人性假如能那样推演,就没小说家什么事儿了!”[13]“我不喜欢任何意念太强、象征性太强、寓言性太强的东西。”[10](P4-7)

如同伏尔泰所说:“我不赞成你的观点,但我誓死捍卫你说话的权利”一样,尽管纳博科夫不认同弗洛伊德的精神分析理论,但他并不排斥在叙述技巧上借鉴和艺术化地运用精神分析心理学手法,以此达到文学审美陌生化的效果。例如在《洛丽塔》中,他在叙事方式上就采用了“talk out”疗法的叙述方式来展开作品。“talk out”疗法是西方心理医生通过倾听、记录甚至有针对性地诱导病人倾诉自己,并寻找心理病态的诱因或线索的治疗方式,它承袭于弗洛伊德的精神分析理论。《洛丽塔》以亨伯特第一人称的叙事视角,通过回忆录的方式叙述了亨伯特与洛丽塔不伦之恋的始末。纳博科夫在序言中化名为小约翰·雷博士交代,该书为亨伯特在狱中写的回忆录,并认为作为一份病历,该回忆录无疑会成为精神病学界的一本经典之作。因而我们可将整部小说看成是一个患有精神疾病的病人接受法院精神病医生“talk out”心理治疗方式的精神病历。同样严歌苓在《人寰》的创作时也采用了弗洛伊德“talk out”式的叙事方式。在《人寰》中,叙述人时而成为少年的“我”,时而成为青年的“我”,又时而以中年的“我”的面目出现。这种意识流式的文本叙述与《洛丽塔》颇为相似,小说主人公都以一种非常主观性的方式来回顾自己的内心情感,只不过倾诉者一个是男性恋童癖者亨伯特,一个是有“厄勒克特拉”情结的“我”,而倾听者分别是法院陪审团和心理医生。

四情与爱,灵与肉的选择

重人物内心真实情感的抒发而轻爱欲场景的欲望书写,是严歌苓“洛丽塔”式畸恋小说对纳博科夫细节描写上的借鉴。《洛丽塔》在细节描写上最为突出的特点是对亨伯特内心理智与欲望冲突产生的焦灼心理的刻画。《洛丽塔》在开篇中写到:“洛丽塔是我的生命之光,欲望之光,同时也是我的罪恶,我的灵魂。洛-丽-塔;舌尖得由上颚向下移动三次,到第三次再轻轻贴到牙齿上:洛-丽-塔。”[5](P9)这一段广为称颂的著名开头,展示了一个俄裔美国作家优秀的英语写作才能。严歌苓极度称赞纳氏的语言和文字功底,“纳博科夫的《洛丽塔》语言非常好,这位作家吸收了俄语、英语与法语的营养,融合了三种语言的优长,语言积淀很深,非常高雅,否则达不到这样的丰富。”[1](P48-52)“纳博科夫的《洛丽塔》多戏剧化啊,但是他的文字就是到了字字珠玑的地步,你看到后来反倒不会注意他的戏剧化了。”[14]为此,严歌苓模仿了纳博科夫以描述具体的发音方式来凸显主人公强烈情感的写作技巧。她在《人寰》中描写贺叔叔妻子的愤怒时这样写道:“她的逻辑重音放在‘你上:从下滑再上挑的第一声,鼻音为主。舌头紧挤上颚造成口腔狭窄,使鼻音形成了强烈张力。它本身就充满怀疑和排斥。你试试,这个中国字:你——。这套动作在鼻腔送出的气流和声音铸成这样一个形状:你——。妙不妙?整个口腔器官的动作已具有大量潜语。”[12](P58)值得注意的是,由于《人寰》的主干故事是主人公“我”这个来自中国四十多岁的女人与美国心理医生的对话,而且小说一直强调“我”的英语年龄只有十八岁,粗鲁笨拙,但是这段用英语对一个人称名词如此细致的描写,准确又老辣地表达出“我”内心对贺叔叔妻子指责的不屑以及对赢得口角之争的窃喜。同为移民身份的严歌苓,在情感上对纳博科夫创作的语言风格产生强烈的共鸣,这是其认同和接受纳博科夫的身份意识基础和心理基础。严歌苓在《花儿与少年》的后记里谈到纳博科夫时说:“纳博科夫的一生把没有选择的流亡变成了有选择的‘自我流放,使无所归属的不适,甚至痛苦反过来营养他的感情和语言。”[15](P194)某种程度上,这可以看做严歌苓自己的表述。

《洛丽塔》出版之初因书中亨伯特对其恋童癖赤裸裸的表达而备受争议,以至反对派将其定位为“高级情色”小说。但是纳博科夫强调:“《洛丽塔》根本不是色情小说。”他说:“在现代,‘色情这个术语意指品质二流、商业化以及某些严格的叙述规则,那也是千真万确的。因此,在色情小说里,情节局限在陈词滥调的组合中,小说必须有一个个性描写场面。此外,书中描写性的场面还必须遵循一条渐渐进入高潮的路线,不断要有新变化、新结合、新的性内容,而且参与人数不断增加。因此,在书的结尾,必须比头几章充斥更多的性内容。”[5](P498)而纳博科夫常以亨伯特内心欲念与罪恶感相互冲击的焦灼心理状态描写来代替不可避免的情欲场面的描写,其对于情欲场面的描写是非常隐晦和诗意的。如果说爱是文学永恒的主题,那么性是爱情小说中重要的组成部分。严歌苓说:“作为一个当代作家,已不可能避开‘性这个生命现象而单纯求得‘爱这个精神现象。”[16](P114-120)但是作为一位优秀而严肃的小说家,她认为:“爱情是上升到审美层次的性爱。即便仅仅写性爱,也应该把审美的目的作为第一目的。能写好性爱的作家所写的爱情是最具深度、力度的。这样的作家是最懂人性,最坦诚,最哲思的。”[16](P114-120)因而在她笔下的“洛丽塔”式的故事中并不缺少男女性爱的描写,但却采取了一笔带过和隐晦象征的艺术手法。《阿曼达》中只提到了杨志斌与阿曼达在小区宿舍楼顶贮藏室约会,不久杨志斌以“诱奸”的罪名被警方控告。而《扮演者》和《风筝歌》中分别以小容的白猫被钱克捂死,英英穿上肯特送的溜冰鞋来隐晦地象征少女贞洁的丧失。严歌苓说:“能在不放弃审美价值而写性。换句话说,不回避‘性而写爱情,是我本人所欣赏的。”[16](P114-120)这类作家中纳博科夫是典型的一位,也是严歌苓最为喜爱的一位。可见,在对待文学创作中性爱描写这个问题上,严歌苓与纳博科夫都采取了不回避,但却十分谨慎的态度。

五结语

严歌苓的4部“洛丽塔”式畸恋故事小说均为移民美国后所作,她在少女时期迷恋成年男子的亲身经历以及移民后巨大的文化差异是其接受纳博科夫影响的内在心理基础和外部环境因素。严歌苓借鉴外国作家文学观念创作的小说不少在两岸三地及美国获得了文学奖项,占了她所有文学类获奖作品的四成。可见国内外读者、评论界对她此类小说文学价值的充分肯定。这也从侧面证明了外国作家对严歌苓小说创作转型影响的重要性。但外在影响力却无法和中国传统文化的影响力相媲美。严歌苓曾说:“中国文化对我的影响占到百分之八九十的分量。”[17]外国作家的影响一方面造就了严歌苓创作的特殊气韵,但另一方面也禁锢了严歌苓小说的包容性。如果将这四部“洛丽塔”式畸恋小说从内部进行横向比较,《人寰》的叙述方式上更接近于《洛丽塔》,而严歌苓从纳博科夫那里借鉴的对人物形象的塑造以及情爱的细节描写则更多地用到了《阿曼达》中。这也从侧面看出严歌苓新移民文学创作成就固然显著,但对中国文革时期和移民语境下个体的情感纠葛、生存困境和命运遭遇的过分关注,也使其缺乏《洛丽塔》那样浓厚的思想和学术色彩。除此之外,严歌苓较为年轻的英文创作水平,也是其边缘题材小说终究无法与这些外国小说相抗衡的重要原因。当然,严歌苓的职业作家之路还在继续,在坚守自己独立的文学风格基础上,如何有效地整合中西多重文化资源是严歌苓和其他华人作家值得思考的地方。

[参考文献]

[1]江少川.走进大洋彼岸的缪斯——严歌苓访谈录 [J].世界华文文学论坛,2006,(3): 48-52.

[2]严歌苓.精彩的马尔克斯自传[N].新京报,2005-01-11.

[3]吴虹飞.作家严歌苓[N].ELLE中国读书栏目,2008-11-25.

[4]尚新娇. 严歌苓——翻手苍凉 覆手繁华[N].郑州晚报:悦读周刊,2010-03-19(C01).

[5][美]V.纳博科夫. 洛丽塔[M].主万译. 上海:上海译文出版社,2013.

[6]美国《巴黎评论》编辑部. 巴黎评论·作家访谈I[M].黄昱宁等译.北京:人民出版社,2012.

[7]马萧萧.论严歌苓小说中的“洛丽塔情结”[D].广州:暨南大学,2012.

[8]邓玉环. “洛丽塔式”畸恋故事的深层文化讽喻——以严歌苓的《扮演者》、《阿曼达》、《风筝歌》为例[J].世界华文文学论坛,2011,(3):61-65.

[9][美]V.纳博科夫.固执己见[M].潘小松译.北京:时代文艺出版社,1998.

[10]景雯. 王葡萄:女人是第二性吗?——严歌苓与复旦大学学生的对话[J].上海文学,2006,(5):4-7.

[11]欧阳春燕.严歌苓——我要写“抗拍性强”的作品[N],长江日报:文化新闻,2012-10-14(11).

[12]严歌苓.人寰[M].上海:上海文艺出版社,1998.

[13]舒晋瑜.严歌苓——写作《陆犯焉识》“情不自禁”[EB/OL ]. http://www.zuojiachubanshe.com/wzzx/zjdt/251300.shtml,2011-12-06.

[14]许嘉.西岸小说,东岸电影:严歌苓如何“倒时差”[N].南方都市报,2014-05-28(RB01) .

[15]严歌苓.花儿与少年[M].北京:昆仑出版社,2004.

[16]严歌苓.波西米亚楼[M].北京:当代世界出版社,2001.

[17]韩亚栋,严歌苓.华语文学长期被忽略[N].北京日报,2011-11-25(12).