旧瓶新酒(二):从BT-67看西方航空工业

中秋

穿越时代的老马

中国首架极地固定翼飞机“雪鹰”601,于2015年11月30日飞抵中国南极中山站,调整试飞结束后将开始承担科研测试和物资补给任务。“雪鹰”601虽然刚刚投入使用,但这却不是一架新飞机,而是匹有着几十年历史的老“飞马”。

南极科学考察是各国在地球上重要的科研项目,但对于交通不便的极地考察来说,航空运输比容易受海冰影响的海运更方便,也更为快捷。南极冰原虽然气候条件恶劣,但平坦宽阔的场地很适合航空运输。南极科学考察所用运输飞机种类不少,这些型号之中有个看起来土头土脑却受到广泛欢迎的机型,这就是BT-67,中国的“雪鹰”601也正是BT-67机队中的新鲜血液。

DC-3到BT-67的重生

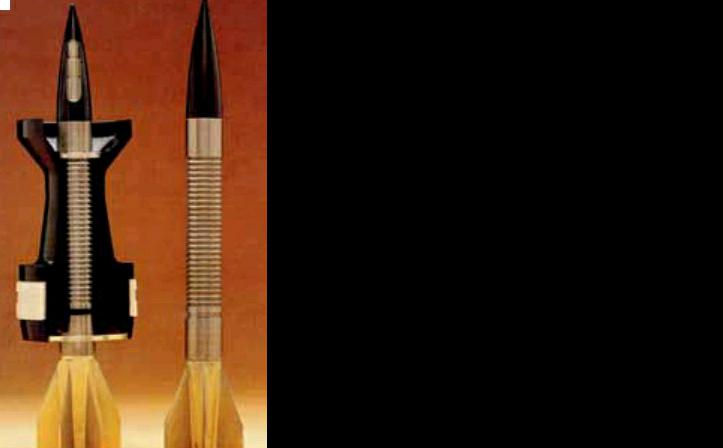

BT-67被广泛用于南极科考运输,这个型号是在上世纪30年代的DC-3及其军用型C-47基础上,通过更换发动机、电器成品和翻新机体改进出的双发短程运输机,这个型号也是其同时代运输机仍奋斗在飞行航线上的特例。

DC-3是美国在上世纪30年代开始应用的民用客机。这个型号在当时是跨越性的突破,在民用市场取得了巨大的成功,到30年代末期的运输量已经超过美国民用运输总量的90%。随着美国投入二战战场,空中运输装备需求促进了DC-3的军事化。编号C-47的军用型DC-3生产了12 748架,无论是诺曼底还是驼峰运输,C-47在各个战场上都有上佳表现。DC-3/C-47的结构简单坚固,技术成熟可靠,运营成本低,是世界上第一种单纯依靠客运赢利的民航飞机。DC-3也有技术局限,如机体尺寸和载荷小,空间不足、舒适性差。DC-3在欠发达国家的民用市场还维持了一段时间的兴旺,但军用市场到50年代就被新机取代,成规模的DC-3/C-47机队在50年代开始逐步从机场消失。

DC-3/C-47研制时的航空基础设施并不算好,即使是在美国本土也没有多少坚固的混凝土跑道(事实上也不需要)。DC-3是以航空公司人员运输为目标设计,采用了常规的下单翼和后三点起落架,低压轮胎和低起降速度支持的场地适应性很好,起落装置对跑道适应性也非常宽广,能在草地、土地、简易铺砌甚至普通硬质平地起降,很容易改装为军用运输机。

DC-3不再适合50年代的民用航空市场后,也难以保持军用运输的地位,但这型飞机在非主流市场仍然有所建树。DC-3从30年代开始就有很多不同功能和用途的改进型,在越南战争早期还客串过“炮艇机”,但到目前为止性能最好、改进范围最大的改型就是BT-67。

BT-67是美国人巴斯勒创立的巴斯勒涡轮改装公司利用状态较好的DC-3/ C-47改造的涡桨动力型号。很多国家在准备为南极科学考察站配置飞机时,首先想到的就是古色古香的BT-67。

BT-67得以重生所依托的优势

飞机制造从上世纪20年代开始就进入工业化阶段,飞机结构制造也需要越来越多的专用设备。即使是上世纪30年代制造的DC-3,也需要在制造中应用大量的工装和定位设备。飞机大部件制造必须采用的大型工装成为现代航空制造企业的投资主体,也将绝大部分私人航空企业隔离在整机制造之外。

美国拥有庞大的民用和公务航空市场,目前在市场上运营的民用飞机的技术跨度超过半个世纪,市场上保留有上百个型号,超过23万架民用和通用飞机(不含民航机),通用飞机的飞行员数量达到了61万人。美国的民用航空市场非常发达,促成了大量私人航空企业的发展,但这些企业绝大部分都默默无闻,能够完成整机批生产的更是凤毛麟角,就是因为飞机制造需要的门槛太高。

DC-3的尺寸规格虽然比不上现代支线客机,但在通用飞机中却是个“大个子”。巴斯勒涡轮改装公司选择DC-3作为改造BT-67的平台,根本目标是可以通过对成品飞机的改装,摆脱整机制造必须的工装要求。利用成品飞机的骨架和外廓作为基础改造,更新市场上可以采购的发动机和其它成品,制造和更换不涉及核心结构的零、组件,只需要采用局部结构定位和装夹工具,甚至可以按照图纸把更换结构的制造外包,总装就是把分解的新结构再次组合在飞机骨架上,占用的人力、生产场地和投资规模都很小。

巴斯勒涡轮改装公司把DC-3作为一个重点项目,并不是为了考古和怀旧,而是为了赢利。DC-3/C-47被选为改造涡桨动力的平台,首先是因为这个系列在40年代的生产规模相当大,在上世纪90年代,可供改装的技术状态较好的DC-3/C-47不少于1 500架,可供拆解结构作为备件的机体数量更为充足。收购C-47机体只需6万美元左右,整机的采购成本低廉到与废旧金属大体相当,改装过程中拆除的成品和材料还可以回收部分成本。

按照上世纪90年代的BT-67改装情况,飞机改装并不需要复杂的工装和设备,改装用材料都是市场上的货架商品,购买成品后仅需对机体进行局部修配和翻新,销售价格就能达到机体采购成本的45~50倍,约等于同时期西方同规格支线涡桨客机的40~60%。BT-67显然不可能得到航空公司的青睐,这个型号也从来没有想过去航线运营,但对于很多有特殊要求的航空运输场地,BT-67却是种非常有价值的好飞机。

DC-3/C-47的机体结构设计是70年前的标准,既没有增压舱也没有先进的复合材料,就是简单的梁、肋和桁条组成的轻金属半硬壳结构,蒙皮也是用铆钉直接铆接的铝板。这个型号的结构设计非常简单,可视性和可达性好,不需要专门的检验与修理设备,甚至使用汽车修理工具就可以处理小的故障。C-47的机体结构比现代汽车还要简单些,飞机在战斗或使用中如果受损不大,机组人员用随机设备就能保证起码的使用条件。战争期间很多战伤的C-47,在野战机场用很短的时间就可以修复,其高维护性在二战中得到广泛认同。DC-3/ C-47在战后被主流机型替代后,很多飞机又在非洲和南亚飞行了很长的时间,有些小航空运营商直接就是飞行员兼任机械师的单机公司,可见这个型号维护之简单,对地面保障设备要求之低。DC-3/C-47维护简单的优势非常符合人力资源有限、工作场地和气候条件恶劣的南极科考环境。

BT-67有很多优点,但从性能指标去比较,这个型号并不比50年代的双发涡桨运输机,如苏联的安-24/26或HS748这样的飞机好,与同样以长寿命高效率著称的C-130更无可比性,但在南极考察或其它使用强度较低的任务中,BT-67约450~650万美元(成本差异来源于设备选装)的单机价格,以及同规格最低的维护人员和设备要求,却是新机型难以比拟的。低维护要求结合简单廉价的维持备件和开放性成品,更是赋予了BT-67相当出色的综合效费比。

BT-67对小规模航空工业的价值

BT-67是西方民间航空企业适应市场的产物。这个型号没有政府投资,也没有销售目标,却取得了市场成功。

美国拥有发达的民间航空市场和很多适应市场需要的小型航空企业。这些企业能够满足从整机到改装零件,从商品制造到委托设计的各种需求,政府对这些企业只是提供法律规划,成功与否和产品发展前景完全由市场决定。

西方国家经过一个多世纪的航空技术发展,形成了军、民用市场混合的灵活科研体系。美国航空兵在越南战场作战时,面对不断变化的战场条件和威胁环境,平均每周都能完成一项针对性的技术改进,发现新威胁到采取对应措施的平均周期不超过5天。民用市场方面则是在几个大的航空公司之外,还拥有数量庞大的院校和私人航空企业,可以进行很多市场容量小、难以规模化的产品设计和生产。美国航空科研和生产体系发展到现在,私人航空已涉足除高性能军机整机外的几乎全部门类。

西方航空企业大都是从小作坊起家,政府和行业也没有什么基础条件的限制,这就促进了以适应市场为起点的航空技术发展途径。中国的航空工业是以军事装备为目标,在苏联支援基础上发展起来的,从开始就是集中国家力量的国有生产体系。中国的航空工业发展到现在,国家的投入相当大,也取得了不少成果,但航空工业的科研生产系统高度专业化,院校航空科研体系也主要依托工业体系存在,企业的产品范围和市场灵活性受到传统习惯的很大限制。新兴的小型航企中除部分依托研究所和高校外,大都只能进行低水平项目的开发。无人机在国内的快速发展,除了国内目前还缺乏对无人机企业的相关规定外,国外发达的民用无人机货架是最关键的因素。中国无人机企业的技术大都模仿国外,成品则基本选用国外货架产品,军品型号也不能摆脱这种限制。

BT-67在西方航空史上只是众多用现有资源满足实际需要的型号之一。加拿大私人企业维京公司原本只是飞机零件生产商,但在获取DHC公司停产机型的许可证后,在2008年就已恢复了1988年停产的DHC6-300(“双水獭”)轻型飞机的生产,并通过改进发动机和航电系统,采用与BT-67类似的改造措施,生产出了全新的DHC6-400。维京公司通过大部件转包和集中装配,用不多的投入就恢复了DHC6的生产,并准备在2016年向中国成批出口DHC6-400。反过来看,中国的Y-12与DHC6处于同样的规格,结构和动力系统也有很多相似之处,但相对于DHC6这棵长青树,Y-12系列的国际市场开发却并不理想,国内市场的销售也集中在特殊用途。

DHC6能够做的Y-12基本都可以做,飞机性能也不错,但DHC6开发的各种改型和适应性改进,却是Y-12系列市场推销的难点甚至盲点。DHC6-400的水上机型重点向中国推销,而国内目前几乎没有可用的民用水上飞机,Y-12的水上改型项目还处于开发阶段。国家为 Y-12投入了大量资源,但最有利的国内市场反倒让DHC6-400占了先机。

BT-67和DHC6-400的出现,除了证明国外发达的民间航空企业的市场活力外,也意味着国外对航空器材维护和利用的高水平。中国在建国后获得了不少DC-3/C-47飞机,也引进了苏联仿照DC-3研制的里-2运输机。这些装备航空兵和民航的里-2与DC-3结构大体相似,结构标准也相当,这些机型在军队一直服役到上世纪80年代。但是,中国的C-47/里-2退役后并没有得到良好的保护,作为淘汰资产迅速失去恢复条件,即使想要再次恢复也缺乏可用的机体。其它可用于民用的型号也大都处于报废状态。事实上,中国航空工业不仅对退役飞机再利用的水平低,对现役型号的改进和市场开发水平也不算高。

中国的航空工业发展到现在,低成本型号的设计生产门槛已经降低,很多私企或个人都已经涉足民用航空,甚至进入军用航空的部件市场竞争。中国如能支持有实力的私人企业,提供设计能力的支持,开发国外航空成品的引进渠道,完全有条件培育出几个面向中、低端民用市场的私人航空制造企业,与“国家队”共同在民用航空市场上搏浪前行,最终把我们的“BT-67”卖给国外用户。

BT-67的成功证明航空制造未必都是高科技,其代表的由市场牵引技术的灵活科研体系是中国航空工业欠缺的。美国私人航空企业可以把DC-3/C-47通过旧瓶装新酒变成精品,还可以挣到拥有庞大航空工业的国家由政府部门提供的专项资金,所体现出的积极因素很值得我们思考和借鉴。