武陵山片区产业结构演进及其对经济增长的贡献

何伟军, 曾雅蓉, 安 敏

(1. 三峡大学 经济与管理学院, 湖北 宜昌 443002; 2. 河海大学 商学院, 江苏 南京 210098)

武陵山片区产业结构演进及其对经济增长的贡献

何伟军1, 曾雅蓉1, 安敏2

(1. 三峡大学 经济与管理学院, 湖北 宜昌443002; 2. 河海大学 商学院, 江苏 南京210098)

摘要:以武陵山片区71县市2001-2014年经济发展数据为基础,采用产业经济学和统计学分析方法,对武陵山片区近14年产业结构的演进进行了定量分析,并测算了产业结构演进产生的经济增长贡献度。分析结果显示:近14年武陵山片区的产业结构经历了从“一三二”到“三一二”最后到“三二一”的优化过程;产业结构的演进对经济增长的贡献率为14.91%;在最优产业结构下发展片区经济需进行三次产业内部优化,即第一产业发展高级农业形式,第二产业鼓励发展新型工业,第三产业则以旅游业和物流业为基础,促进各产业联动发展。

关键词:产业结构演进;多部门经济模型;经济增长贡献度;武陵山片区

一、研究背景

党中央出台的《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》强调指出,新阶段扶贫开发工作的关键是解决集中连片特殊困难地区的贫困问题。武陵山片区作为国家“十二五”期间重点扶持的连片贫困区,是典型的“老、少、边、山、穷”地区,涉及湖北、湖南、重庆、贵州三省一市的11个地(市、州)、71个县(区、市),其中国家级贫困县42个,具有跨省交界面积大、少数民族聚集多、贫困人口分布广的特点,在我国努力实现全面小康社会的关键时期,该片区的可持续发展问题无疑成为社会各界关注的焦点,相关研究成果也日益增多,主要涉及区域生态环境保护与经济建设、文化与旅游发展、扶贫开发机制探析[1-3]方面,关于武陵山片区产业结构与经济增长关系的研究尚显薄弱。而众多研究证明,产业结构是否合理对于经济的健康可持续发展至关重要。

目前,国内外学者针对产业结构与经济增长展开了扎实的研究。在国外,学者艾格斯和安尼德斯Eggers & Ioannides通过研究发现产业结构的演进有助于稳定经济的波动,并且其贡献比例高达50%,进而指出有些学者可能低估了产业结构对经济总量的影响[4];然而Katsumoto & Watanabe对1983-2003年期间100个国家的国民收入与产业结构之间的关系进行实证分析,得出国民收入的提高有助于产业结构的演进,这一观点支持了收入决定论[5]。近些年来基于库兹涅茨、钱纳里等学者的论断,国内关于产业结构与经济增长关系的研究也越来越深入。从理论分析而言,郭克莎等研究发现影响中国经济增长的主要原因并不是总量问题而是结构问题[6];李京文的研究也支持产业结构对经济增长有着决定性的影响[7]。2003年之后用计量实证的分析方法研究产业结构与经济增长关系的越来越多,如方福前等基于时变参数模型研究发现我国产业结构升级对经济增长波动的熨平效应是显著的,且随着产业结构升级的不断推进,熨平效应愈发明显[8];冯芳芳通过构建分位数回归模型测算了中国的区域产业结构优化程度,并对其影响因素进行了实证分析[9]。

综上所述,大部分学者都只是对经济增长与产业结构之间的关系进行了深入的分析,对于产业结构的演进对经济增长的贡献度研究的较少,锁定到连片特困地区的研究更是空白。本文将基于武陵山片区71县市2001-2014年的经济发展数据,研究其产业结构演进情况,并深入分析产业结构演进对经济增长的贡献度,以期为武陵山片区优化产业结构提供参考,对探讨内陆连片特困地区经济发展长效机制有所助益。

二、武陵山片区产业结构发展现状

根据库兹涅茨产业结构演进理论[10],一般情况下,随着经济的发展,三次产业的结构比例关系主要顺序表现为由“一二三”到“二一三”、“二三一”,最后到“三二一”,完成产业结构的优化升级,并且经济水平得到极大提高;配第-克拉克[11]定理提出了与之相似的结论。上述产业结构相关理论表明,产业结构的演进史是沿着从第一产业主导到第二产业主导再到第三产业主导的方向发展的,第二产业发展的前提是第一产业劳动生产效率的普遍提高,第三产业的发展也需要第二产业创造良好的条件和基础。

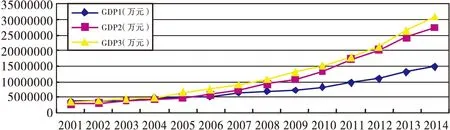

通过实地调查及相关数据的收集,笔者得到了武陵山片区71县市2001-2014年的GDP值及对应的三大产业生产总值,2014年武陵山片区GDP总值为73243050万元,其中第一产业14824555万元,占比20.24%;第二产业27604373万元,占比37.69%;第三产业30814522万元,占比42.07%,产业结构分布为“三二一”。由此描绘出近14年来武陵山片区三大产业GDP的增长趋势图(如图1),其中GDP1、GDP2、GDP3分别表示第一产业、第二产业和第三产业的生产总值。

图1 2001-2014年武陵山片区三产增长趋势图

在图1中,三条折线的斜率分别表示三大产业的增长速度,折线越陡峭表明增长速度越快。从图中直观看出,2001-2014年第三产业的发展速度最快,其次是第二产业,特别是从2005年开始,第二、三产业的发展速度惊人,笔者认为这归功于2005年国家实施西部大开发并颁布了一系列与武陵山片区相关的鼓励发展政策。第一产业虽然有所发展,但是发展速度远远不及第二、三产业,是因为武陵山片区特殊的地理位置,该片区是国家生态环境保护的重点地区,对于农业的发展有限制性的政策,且该片区多为山区,人均耕地面积少,土地贫瘠,生态环境脆弱等原因导致这一片区以农业为主的第一产业发展缓慢且落后。2010年以来,随着党中央日益重视贫困地区的发展问题,把武陵山片区作为第一个试点区域开展区域发展与扶贫攻坚试点工作,并颁布了《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》鼓励该片区政府加大招商引资的力度,区域内经济发展速度突飞猛进,但从横向比较,依旧是第三产业的增速依次快于第二产业和第一产业。

武陵山片区是国家重点扶贫地区,同时也是跨省协作创新区,但是产业结构却已经演化成为“三二一”这一高级化的产业结构,通过结合实际的分析可以得出这一片区三产分布的客观必然性。武陵山片区是国家重点打造的长江流域重要的生态安全屏障,生态环境保护是其发展所必须遵循的前提条件,任何有可能破坏生态环境的做法都是受到限制或抑制的。

首先是第一产业,根据调研情况,该片区土地利用主要以农业为主,大多数是以粮食种植为主的自给自足的家庭种植模式,这种传统的种植模式效率低,导致农民的收入没有得到提升,2014年农民人均收入为4329元,不足全国平均水平的三分之一。区内的农业结构是以传统的“粮+猪”结构为主,并且产业化经营水平不高,区内户均经营土地面积不足3亩,每个农户的经营范围不到全国的一半。农技推广力量欠缺,科技含量低,对农业科技的转化效率低,区内科技进步对农业的贡献率比全国平均水平低7%。再加上武陵山片区内务农人群大都老少体弱,青年劳力匮乏,严重制约了区域综合生产能力和水平的提升。同时区内缺乏技术、人才、资金和现代化的管理模式,农村教育水平低,区内农村劳动力中初中及初中以下文化程度的比重高于85%。加之财政困难,政府龙头企业的扶持力度不足,大部分地级、县级龙头企业没有得到扶持性收入,普遍存在企业规模小、竞争力弱、专业人才少、市场开拓能力和创新力不足的问题,这直接影响了农产品的再加工升值以及农户生产的积极性。并且区内农业科技装备和技术落后,造成大部分农产品的质量得不到保证。

对于第二产业,由于资金、技术、人才的缺乏,交通、能源、电力等基础设施严重不足,工业生产大多为小区域化生产,难以形成大规模的主导产业。武陵山片区的资源优势也很难转化为产品优势,产品优势转化为经济优势就更加困难。并且由于武陵山片区是我国重要的生态保护功能区,因此对于破坏环境的工业企业是限制甚至是禁止发展的,比如武陵山片区有丰富的矿产资源,但是为了保护生态环境,开发这些矿山资源的企业受到严格的审批限制。因此武陵山片区在发展过程中由于生态环境保护的大前提,加上各方面因素的限制,第二产业的发展速度是缓慢的,也没有形成具有带动作用的产业结构。

武陵山片区的第三产业,由于其特有的资源禀赋和文化条件,得到了极大的发展,特别是2006年以来,成为了武陵山片区带动经济发展的最强产业。旅游业、现代服务业和民族文化产业都为武陵山片区的经济发展做出了突出的贡献。当然,这一发展思路是正确的,由于武陵山片区担负着区域内生态环境保护的重任,而第一产业发展的无力和第二产业发展的限制,这些情况对于第三产业而言都未曾出现。第三产业反而因为其发展的无污染和该地区的特有优势成为带动经济发展的主导产业。

三、武陵山片区产业结构演进对经济增长的贡献度分析

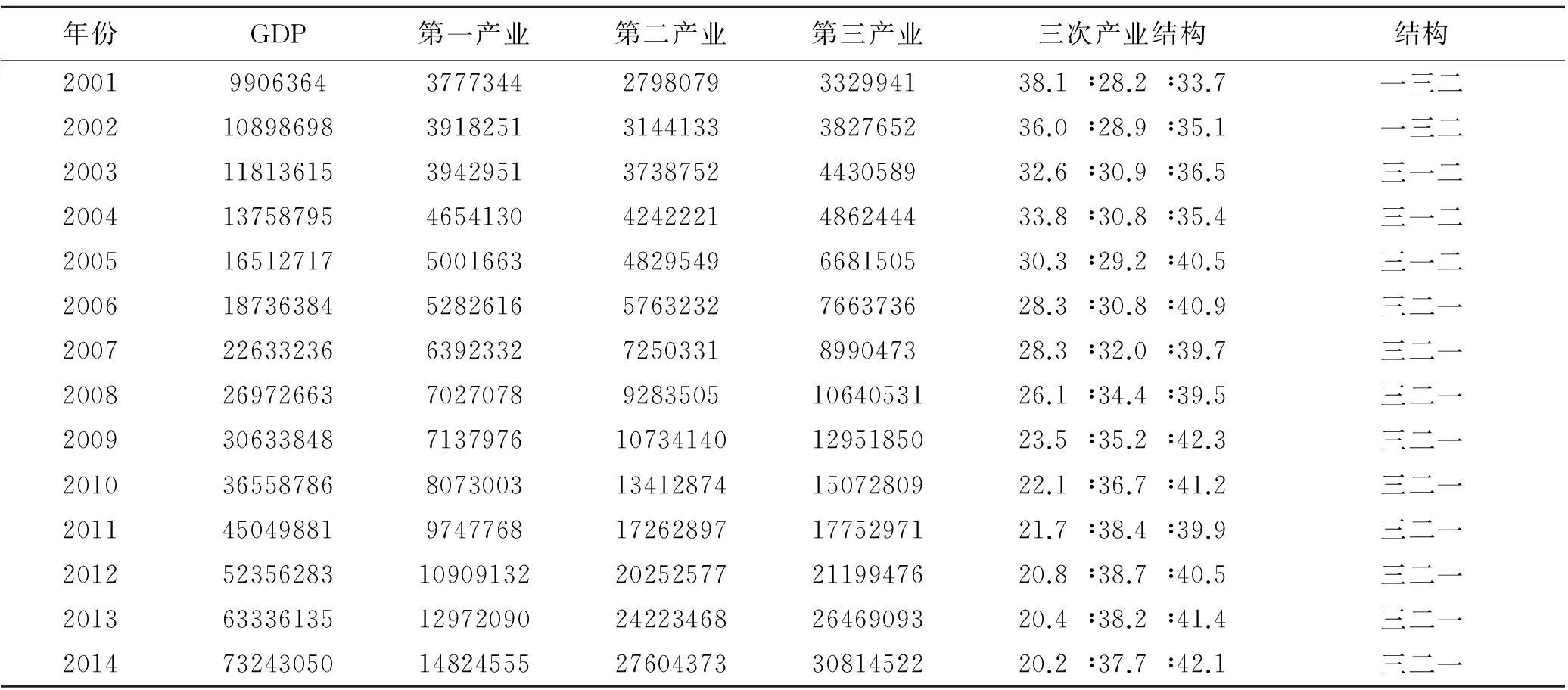

对武陵山片区三产结构演进过程及其对该片区的经济增长的贡献度进行分析,结果如表1所示。近14年武陵山片区的产业结构发生了如下演变:2001-2002年产业结构为“一三二”,2003-2005为“三一二”,2006-2014为“三二一”,其中,2001年、2003年和2006年分别是产业结构变化的节点年份,下文将这种变动对经济增长的贡献进行分析。

表1 武陵山片区三次产业结构变动情况(单位:万元)

令R表示GDP增长率,则有

(1)

其中,ai为i产业在GDP中所占的比重,ri为i产业的GDP增长率[12]。

2014年武陵山片区GDP的实际增长率为73243050/63336135-1=15.64%,依次按2001、2003和2006年的三产比例折算2014年的GDP增长率,得14.91%、14.96%、15.05%,则2014年的GDP实际增长率与按2001年、2003年、2006年的三次产业结构计算出来的增长率之差分别为0.73%、0.68%、0.59%,即2001年、2003年、2006年三次产业结构的变化对经济增长的贡献是0.73%、0.68%、0.59%,该结果不仅说明产业结构的调整极大地影响了经济增长,而且也反映了武陵山片区的产业结构在不断的演化。

根据上文演算得知产业结构的调整显著影响区域经济增长,为进一步分析该影响力度,本文引入多部门经济模型。令Zt为t年份三产结构调整对经济增长的贡献力度,Mt为历年平均经济增长率中结构变动所占份额[13]。则有:

(2)

式中,At是t年份三大部门各自GDP与当年总GDP比值组成的行向量,Gt是t年份三大部门各自GDP增长率组成的列向量。

(3)

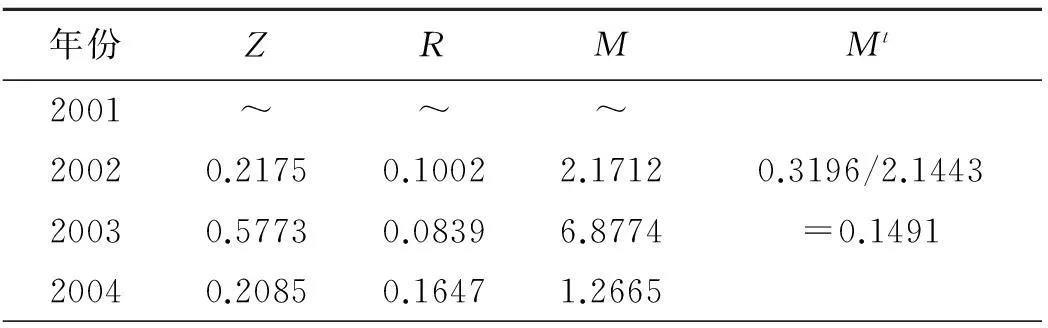

根据公式(2)、(3)计算得武陵山片区三产结构演进对经济增长的贡献度Z值和贡献占GDP增长率的比重M值见表2。2002年-2014年Z均值为0.3196,占GDP增长率的14.91%,表明近10多年来武陵山片区经济增长的14.91%是三产结构演进引起的。

表2 武陵山片区2002-2014年Z值和M值(%)

(续上表)

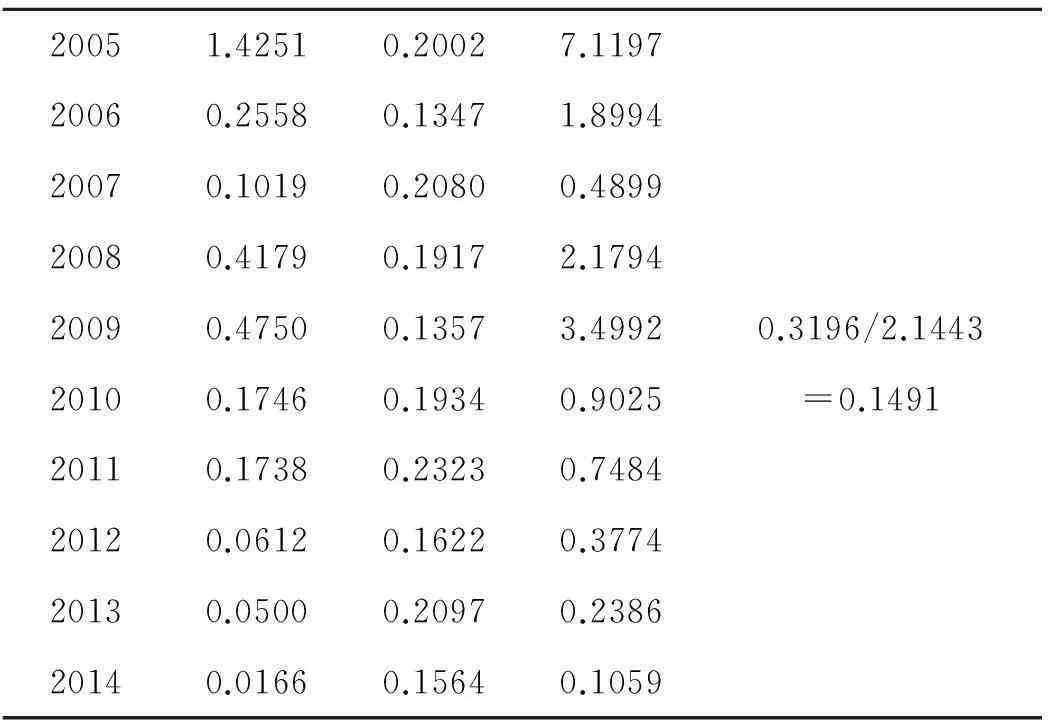

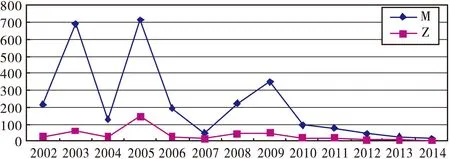

观察下图2,Z值和M值整体上呈现出下降趋势,经历了三次大起大落后于2010年趋于平稳。按照“谷-谷”划分方法,将Z值划分为5个周期(2001-2002年、2002-2004年、2004-2007年、2007-2010年、2010-2014年),伴随着波动幅度的不断缩小,波动周期在逐渐变大。2002年、2004年和2007年出现漂亮的谷值归功于前一年产业结构的优化,极力拉缓了武陵山片区产业结构的震幅。2010年以后,周期明显增长,产业结构的稳定性也渐渐增强,这主要是因为党中央相继出台了《中国农村扶贫开发纲要(2011-2020年)》和《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》,强调武陵山片区作为统一的经济单元应立足当地生态环境优势走生态环保可持续发展之路,产业结构日趋合理。2005年出现了罕见的峰值,究其原因是2005年西部大开发战略给区域内工业经济发展带来了契机,给已有的“三一二”产业结构造成了极大的冲击,2006年“三二一”产业结构的出现便是最好的证明。

图2 武陵山片区2002-2014年Z值和M值/%

论及产业结构变动对经济增长的影响层级,大致可以分为3段,即2001-2006年以前、2006-2010年,2010-2014年。西部大开发以前,由于武陵山片区“老、少、边、山、穷”的原因,当地处于“靠天收”的状态,经济发展极大地依赖于自然环境因素,M均值在200%~700%内大幅波动,产业结构变动贡献占经济增长率的比重很大。西部大开发战略实施后,得益于国家政策的引导和人才、技术的引进,外在环境适应能力得到很大提升,生产资料更多地投入到第二产业,第二、三产业迅速发展,M均值在100%~350%区间波折起伏,产业结构渐渐合理化。2010年以后,扶贫攻坚力度日益加强,生态环境保护长效机制日趋完善,武陵山片区的产业结构逐渐协调化。

综上分析,武陵山片区产业结构演进对其经济增长有较大的促进作用。目前武陵山片区的经济相对于我国其他地区还有很大的增长空间,产业结构则无法再演进了,那么下一步该片区的经济增长主要依靠三产内部的优化来实现。

四、武陵山片区三产发展的建议

武陵山片区经济与生态环境协调发展对我国经济建设和生态建设战略规划的实现具有重大的意义,也对其他集中连片贫困地区的发展具有借鉴意义。为了避免其产业结构使武陵山片区的经济发展走进贫困陷阱(所谓的贫困陷阱是指处于贫困状态的个人、家庭、群体等主体或单元由于贫困而不断地再生产出贫困,长期处于贫困的恶性循环中而不能自拔),对于既定产业结构的内部优化变得刻不容缓。因此,笔者提出以下内部优化三产的建议。

1.发展高级农业形式

第一,立足区域特色,实现多元发展。武陵山片区森林覆盖率为53%,张家界、怀化等地的森林覆盖率达到68%左右。片区得天独厚的自然条件为生态农业的发展提供了条件,利用茶叶、腊肉、果品、中草药炮制的传统工艺,融入文化遗产,重点发展油茶、茶叶、蚕茧、高山蔬菜、中草药、干果等生态农产品,这些产品开发可以带动农林产品加工业、生物医药业、现代物流等第二、三产业的发展。在生态农业发展的同时,调整和优化产业结构,加强与传统老字号、旅游业和民族文化的融合,注重传统农业精华与现代生态农业结合,促进现代生态农业技术的发展,各地区因地制宜打造特色生态农产品的产业集群。

第二,培育龙头企业,打造绿色品牌。片区现有国家扶贫龙头企业25家,借助国家政策倾向,为龙头企业完善财政、土地使用等优惠政策,推进特色产业的兼并和重组,加快建立产业信息化平台,壮大龙头企业的市场竞争力,采取“公司+基地+农户”、“公司+专业协会”和“地理标志+特产之乡+驰名商标+龙头企业+专业协会+农户”等农业产业化经营模式,转变农村经济发展方式,发展农村循环经济,提高农民的积极性;并大力实施绿色品牌战略,重点扶持高附加值、有市场前景、核心竞争力强的生态农产品,借助“三品一标”、中药材GAP认证产品的宣传和推广及地方老字号与特产的市场号召力,加强绿色品牌的宣传和运营,提高品牌的知名度,使其成为市场上“明星”产品,从而扩大市场占有率,并加强市场监管,保证生态农产品的合法权益。

第三,完善服务体系建设,发展农村循环经济。大力发展生态农业的各种中介服务组织,如:金融担保、法律咨询、信息顾问、技术推广、农户培训等,完善社会服务体系,为生态农业提供全面的高质量的服务,建立农民增收和农村生态环境良性循环的目标,减少化肥农药的使用,从源头控制污染,利用地区的资源和生态环境,借鉴“猪-沼-果”、“蚕-桑-鱼”立体开发模式或CSA农场发展模式的经验,根据自身特色,建立生态农业示范区,发展农村循环经济。

2.发展新型工业

第一,基于资源比较优势,发展新型工业。武陵山片区蕴含丰富的山地资源、水能资源和中药材资源,建议基于这些特色资源着力发展三大新型产业,分别是以水和石煤发电为主的清洁能源,以绿色食品和旅游纪念品为主的旅游商品,以加工黄柏、杜仲、五倍子和黄姜为主的生物医药[14]。

第二,加大软环境建设力度,承接产业转移。武陵山片区产业主要以资源型产业为主,对环境的破坏是持续且不可避免的。由于自身基础设施建设与配套服务业的不完善,其产业转型变得非常困难。大幅度的削减高污染产业势必会对整个地区的经济收入带来巨大的波动。为此需要逐步改善自身基础设施建设,分批有序地向高科技、高附加值行业转型。

第三,加快城市化建设进程,促进联动发展。武陵山片区作为生态和民族发展的重点区域,实现工业可持续发展的首要任务便是促进各民族共同繁荣。而实现各民族的繁荣的关键便是要促进工业化和城市化的联动发展。针对山区耕地少、人口多、人力成本低的特性,积极发展劳动密集型产业,同时搞好县城和民族乡的小城镇、小集镇建设,将发展成果回馈于民。

3.狠抓生态服务业

第一,提升旅游产业品质。在保护好已开发的旅游产品的基础上,整合区域旅游线路打好组合拳,形成以黔江区为旅游交通集散中心的渝东南山水生态旅游组团、以恩施市为旅游交通集散中心的恩施山水风情旅游组团、以张家界市为旅游交通集散中心的张家界湘西风情旅游组团、以怀化市为旅游交通集散中心的湘南山水文化旅游组团[15]。另外,根据各个景区特色合理规划精品旅游线路,形成核心旅游线(张家界-吉首-怀化-铜仁-黔江-恩施-张家界)、长江三峡旅游线(张家界-石门-宜昌)、乌江画廊旅游线(武隆-彭水-酉阳-秀山)等精品路线。而且要创新武陵山片区的旅游产品及内容,鼓励发展休闲度假旅游,竭力摆脱门票经济。再者要大力发展民族文化旅游资源,实现文化产业和旅游产业的融合发展。

第二,扶持现代物流业发展。首先,根据片区实际加大物流基础设施建设,充分发挥武陵山片区中心城区的交通优势和集散能力,建立区域综合性物流中心;完善与物流相配套的运输场站、仓储、商品配送、信息网络服务等综合服务平台;着重培养规模较大、起带头作用的电子商务、商贸物流企业,鼓励发展农产品物流。同时,建议大力引进现代物流专业人才,当地政府可以通过与物流企业合作,加大对企业的支持力度,吸纳更多物流人才进入武陵山片区,为片区物流业的发展出谋献策;地区高校可将物流学科设为重点学科,打造全国知名的具有现代物流特色的高校,为片区物流发展培养更多专业型人才。

参考文献:

[1]孙志国,钟儒刚,刘之杨,等.武陵山片区特产资源的地理标志保护与特色产业扶贫对策[J].山东农业科学,2012(5).

[2]张琰飞,朱海英.信息化视角下文化与旅游产业融合发展的机理与途径——以武陵山片区为例[J].江西社会科学,2013(2).

[3]刘一明,胡卓玮,赵文吉,等.基于BP神经网络的区域贫困空间特征研究——以武陵山连片特困区为例[J].地球信息科学学报,2015(3).

[4]Eggers A, Ioannides Y M. The role of output composition in the stabilization of US output growth[J].Discussion Papers, 2004, 28(3).

[5]Katsumoto M, Watanabe C. External Stimulation Accelerating a Structural Shift to Service-oriented Industry-A Cross Country Comparison[J].Journal of Services Research, 2004,18(2).

[6]郭克莎.1994年工业增长与结构变动分析[J].财经问题研究,1995(3).

[7]李京文.中国产业结构的变化与发展趋势[J].当代财经,1998(4).

[8]方福前,詹新宇.我国产业结构升级对经济波动的熨平效应分析[J].经济理论与经济管理,2011(5).

[9]冯芳芳,蒲勇健.我国区域产业结构优化及其影响因素分析——基于分位数回归方法[J].技术经济,2012(3).

[10] Kuznets S S, Epstein L, Jenks E. National income and its composition, 1919-1938[M].Boston:National Bureau of Economic Research, 1941:12-34.

[11] Colin, Clark, E, C, S. The Economics of 1960[M].London:Journal of the Royal Statistical Society,1942: 352-353.

[12] 刘小利,刘定祥.重庆经济增长与产业结构的灰色关联分析[J].统计与决策,2010(4).

[13] 王迎英,尤丽敏.江苏省产业结构变化对经济增长贡献的时空差异研究[J].河北师范大学学报:自然科学版,2010(6).

[14] 卢平.武陵山区经济发展面临突出问题[J].东方企业文化,2012(4).

[15] 戴楚洲.武陵山片区民族文化旅游产业发展研究——以湖南省武陵山民族地区为例[J].铜仁学院学报,2013(1).

[责任编辑:马建平]

中图分类号:F 127

文献标识码:A

文章编号:1672-6219(2016)02-0046-05

作者简介:何伟军,男,三峡大学经济与管理学院教授,博士生导师。曾雅蓉,女,三峡大学经济与管理学院硕士研究生。

基金项目:国家社会科学基金项目“武陵山片区生态环境保护长效机制研究”(13BMZ057);国家社会科学基金项目“区域经济视野下西部民族地区生态产业系统耦合模式研究”(14CMZ034)。

收稿日期:2015-12-09

安敏,女,河海大学商学院博士研究生。