让财神文化正本清源

让财神文化正本清源

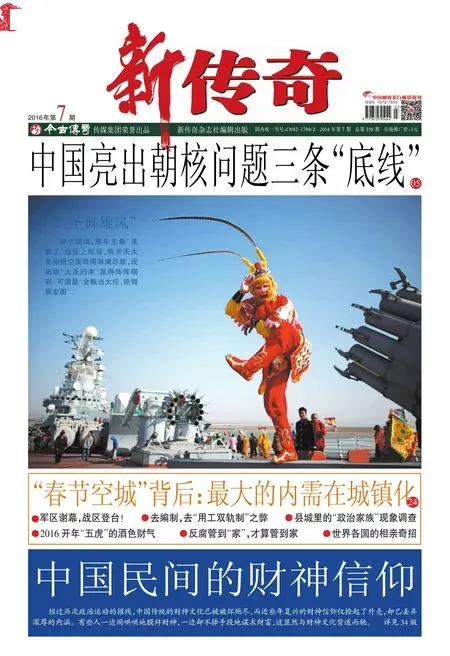

人们点金元宝灯拜财神

在道教的神仙谱系之中,财神的地位并不高,但是在民间,财神可以说是最受欢迎的神灵。因为道教是以长生久视作为最终的目的,求财并不是特别受到关注的。只不过追求富足的生活,本是人之常情。用各种方式祈求财富,也成为中国民俗中的一项重要内容。财神是中国民间普遍供奉的善神之一,每逢新年,家家户户悬挂财神像,希冀财神保佑以求大吉大利。所谓“吉”,象征平安;“利”,象征财富。人生在世,拥有平安和财富,才会觉得完美,这是人们的一种普遍心理。求财与纳福,就充分反映在民间祈财的一系列民俗活动中。

风俗习惯与财神

春节期间,民间一般都有“迎财神”、“接财神”等习俗,各地祭拜财神的时间和方式不尽相同。

有的地方是在正月初一去财神庙敬奉财神,或者在家里接财神帖子,或者在店堂里面迎接由人装扮的财神。有的地方迎接财神是在除夕之夜,在北方的习俗中,过年要吃饺子,这其实也是“迎财神”的一种方式,因为饺子是被称为“财神爷给的元宝”。在正月初二,则要祭拜财神。也就是把除夕接来的财神像纸马,祭祀之后焚化。午饭的时候则要吃馄饨,也就是俗称的“元宝汤”。有的地方的风俗是,在初二必须去财神庙,到庙中买几个纸元宝,意思是向财神爷借到几个元宝,以保佑自己在一年之中取得财富。

在民间的财神信仰中,正月初五接财神,是十分重要的一个活动。

清顾禄《清嘉录·接路头》中说:“正月初五日,为路头神诞辰。金锣爆竹,牲醴毕陈,以争先为利市,必早起迎之,谓之接路头。”这就是说清代时在正月初五接五路财神的习俗。正月初五,各商店开市,一大早就金锣爆竹、牲醴毕陈,以迎接财神。

有一首词就描绘了苏州人初五迎财神的情形:“五日财源五日求,一年心愿一时酬;提防别处迎神早,隔夜匆匆抱路头”。“抱路头”也就是“迎财神”。意思是说,正月初五是路头财神的生日。商家和盼财心切的人家,天未亮就烧香点烛,敲锣打鼓,五更时抢放头通炮仗,争先抢迎财神进门,俗称“抢路头”。这种由祈利求财心态所诱发的抢先祭神的风俗,在词中表现得淋漓尽致。

而信奉关帝圣君的商家,在正月初五要为关公供上牲醴,鸣放爆竹,烧金纸膜拜,求关圣帝君保佑一年财运亨通。

除此之外,春节期间,还有“送穷”的习俗。所谓“送穷”,当然就是传统的驱送穷鬼的一种习俗。不过其时日多有不同。有的是以正月晦日(也就是正月的最后一天)为送穷日。

《文宗备问》云:“颛顼高辛时,宫中生一子,不着完衣,宫中号为穷子。其后正月晦死,宫中葬之,相谓曰:‘今日送穷子’。”颛顼是传说中上古帝王名。也就是通常所说的“五帝”之一,相传为黄帝之孙。送穷的习俗从那时就已经开始了。

明陈耀文《天中记·晦日·送穷鬼》:“高阳氏子瘦约,好衣弊食糜,正月晦日巷死。世作糜,弃破衣,是日祀于巷,曰送穷鬼。”也是按照这种传说来解释的。唐姚合的《晦日送穷》诗就描述了唐代送穷的习俗:“年年到此日,沥酒拜街中。万户千门看,无人不送穷。”唐训方《里语征实》引《四时宝镜》说:“正月晦日衣敝食糜,是日祀于巷,曰送穷鬼。”

有的是以正月二十九日为送穷日。《岁时广记·月晦》引《图经》说:“池阳风俗,以正月二十九日为穷九日,扫除屋室尘秽,投之水中,谓之‘送穷’。”

有的以正月初六为送穷日。宋吕原明《岁时杂记》:“人日前一日,扫聚粪帚,人未行时,以煎饼七枚覆其上,弃之通衢以送穷。”

而清顾禄《清嘉录·小年朝》则是以正月初三为送穷日:“《远平志》:正月三日,人多扫积尘于箕,并加敝帚,委诸歧路以送穷。”

而陕西临潼县以正月五日为送穷节。家家剪纸人,送之门外而掷之。

民俗进香与财神

除了在家祭拜财神之外,中国民俗中还有很多祈财的民俗活动,比如进香、庙会、报赛等等。

进香是民间祈求财富最为普遍的一种形式。所谓进香,就是到寺院之中去烧香。

烧香的习俗最早可以追溯到中国古代的祭祀仪式。礼拜时把香点着插在香炉中,表示诚敬。《汉武帝内传》中说:“(汉武帝)帝乃盛以黄金之箱……安着柏梁台上,数自斋戒,整衣服,亲诣朝拜,烧香盥漱,然后执省之焉。”就描述了汉代烧香礼拜时的情景。随着佛教的传入,烧香仪式逐步扩大,遍及民间。

在佛教仪式之中,烧香是一种供养的方式。世人认为,烧香可以“拂邪气,请神灵”。因为烧香之后,香烟缭绕,升入空中,可以使自己的祈愿上达神听。在佛教中,烧香的目的在于使自己所修的功德,周遍一切。

《大日经疏》中说:“烧香是遍至法界义,如天树王开敷时,香气逆风顺风自然遍布。菩提香亦尔,随一一功德,即为慧火所烧,解脱风所吹,随悲愿力自在而转普熏一切,故曰烧香。”

《陔余丛考》考证了烧香的源流:“李相之《贤已集》,因谓烧香始于佛图澄。襄国城堑水源暴竭,石勒问澄,澄曰:今当敕龙取水。乃烧安息香,咒数百言,水大至云。然烧香实不自此始。

早在春秋战国时期,香料已经广泛使用,烧香也作为祭神的一种方式了。不过,佛教传入中国之后,无疑强化了烧香这种仪式。

烧香有“头炉香”的说法。所谓烧“头炉香”,也就是凌晨在神佛像前为表虔诚烧的第一炷香。烧“头炉香”的习俗很早就有了。宋孟元老《东京梦华录·六月六日崔府君生日二十四日神保观神生日》中说:“至二十四日,夜五更争烧头炉香,有在庙止宿,夜半起以争先者。”为了烧“头炉香”,大家干脆住在庙里,半夜起来以争先。宋《异闻总录》记载:“颍昌韩元英事岳帝甚谨,时降其家。后神不肯临。急遣一亲信仆,持香往岱岳祈谢,谓曰:‘圣帝惟享头炉香。’”为了祈神,必须要烧第一炷香。清袁枚《新齐谐·烧头香》也记载了这种习俗:“凡世俗神前烧香者,以侵早第一枝为头香,至第二枝便不敬。”

总之,烧香的仪式源远流长,去财神面前烧香,也就成为祈求财神的一种方法。

庙会最早的意思就是聚会于宗庙。《后汉书·张纯传》中说:“元始五年,诸王公列侯庙会,始为禘祭。”“禘祭”就是古代对天神、祖先的大祭。这种仪式逐渐延续,在民间也广为流传,后来设在寺庙内或其附近的集市,在节日或规定日期举行的活动,就称为庙会。庙会的活动主要是以祭神为主,这其中就包括财神庙会。在财神庙会中,举行各种祭祀财神的仪式,当然也包括各种民间的娱乐活动。

报赛最早是中国古代农事完毕后举行的谢神祭祀。《周礼·春官·小祝》中说:“将事侯禳祷祠之祝号”。唐贾公彦注疏说:“求福谓之祷,报赛谓之祠。”祈求福报就是“祷”,谢神就是“祠”。为了感谢神灵的眷顾恩赐,所以要举行谢神仪式,这就是报赛。

报赛最早可以远古时期的“大傩”活动。《吕氏春秋·季冬》记载:“命有司大傩,旁磔,出土牛,以送寒气。”高诱注释:“大傩,逐尽阴气,为阳导也。今人腊岁前一日击鼓驱疫,谓之逐除,是也。”汉代张衡《东京赋》也说:“尔乃卒岁大傩,殴除群厉。”所谓大傩,就是在岁末禳祭,以驱除瘟疫。也就是现在所说的送瘟神。《后汉书·礼仪志中》还详细记载了“大傩”的仪式:“季冬之月,星回岁终,阴阳以交,劳农大享腊。先腊一日,大傩,谓之逐疫。其仪:选中黄门子弟十岁以上,十二岁以下,百二十人为侲子。皆赤帻皁制,执大鼗。方相氏黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾。十二兽有衣毛角。中黄门行之,冗从仆射将之,以逐恶鬼于禁中。”这个仪式逐渐沿袭下来,就成为后来的报赛。

唐王建《赛神曲》说:“但愿牛羊满家宅,十月报赛南山神。”就是说祈愿神灵保佑“牛羊满家宅”,这样到十月的时候,就用报赛的方式酬谢神灵。报赛也适用于酬谢财神。

应区分“迷信”与“俗信”

财神是在民间享有崇高地位的神明,大多具有神通广大、保命消灾的力量。

这些神明也不只代表了神力无穷,还代表了正直无私。民间所崇拜的这些财神,多数属历史上智慧、忠勇、正直之人。

文财神陶朱公原本就是春秋战国时期杰出的政治家、谋略家、大商家。但这位生财有道的陶朱公曾多次累积数十万金,又多次散尽家财,全数分给朋友、乡邻和穷人。他既是财富创造者,又是财富施舍者,深受民间老百姓的爱戴。

关羽之所以被后世奉为财神,在于他从不为金银财宝所动,这与那些见利忘义之徒形成鲜明对比。而关公的忠诚、信义,是人们最为敬佩的美德。商贾们拜关公为财神,不只是希望关公保佑他们发财致富,更多是希望像他一样坚守诚信,在商业交易中维持公平秩序。

剖了心的比干受到敬拜,也是因为他无心无向、无偏无倚、耿直公正。

体现在这些财神身上的优异品质,诸如诚信、智慧、节俭、公正、和气,比较完整地涵盖了商业道德的范畴。“君子爱财,取之有道”,这也正是中国人传统的财神崇拜与拜金主义的本质区别。

在敬拜者心中,财神往往能转化为一种克服困难增强自信的内在动力与精神依托。凡是以虔诚之心对待财神的信奉者,他们在财神面前上香许愿、顶礼膜拜的信仰实践,实质上是一种精神自我净化与升华的活动,人们在祈求财神保佑的同时也一并设下了发财致富的目标,在心中的神明与发财目标之间建立了一种持久的精神依托,为日后克服各种困难提供了一种原始的精神动因。

是否有某种神明在保佑敬拜者,这纯属信仰问题,但由这种信仰活动造成的精神寄托及精神暗示,则是实实在在的心理现象。这种心理现象对于人们处理现实生活中的种种复杂关系及面临的种种严峻局面,或多或少会产生某种良好的诱导作用。

财神文化源于我国明代中后期出现的资本主义萌芽时期。资本主义萌芽在中国和西欧几乎是同时出现的。然而,在西欧,重商主义是资本主义工业社会发生、发展步入近代社会的历史前提和腾飞的根本原因。而在中国,重农抑商却极大地阻碍了社会财富向产业资本的转化,资本主义萌芽未能冲破自然经济的硬壳,从而遭受了严重摧残。但是,财神信仰却始终深深地埋藏在民间,劳苦大众追求发财致富和期盼共同富裕的愿望从来也没有泯灭过。

明清到民国时期,我国的财神信仰很兴盛。1949年以后,受到了打压。当时,我国的主流意识形态长期把财神信仰当作“封建迷信”,把拜财神当作陋习来批判。其实,民间信仰有“迷信”和“俗信”之分。所谓“迷信”,指非理性、反科学、对社会与个人有直接危害的极端信仰;所谓“俗信”,是指在长期的传习中已融入风俗习惯的古代信仰,松散随意,无害甚至有益。比如,在拜财神这种俗信中,商人可以得到激励,还获得了安全感。

“文革”以后,随着外在政治文化压力的解除和市场经济的发展,我国各地财神信仰迅速升温。道教宫观有财神殿,有些佛教寺庙内也增设了财神殿,出现了不少独立的财神庙,贵州地区的传统傩戏中间出现了财神赵公明。

由于试管婴儿等现代医学的发达,送子观音逐渐被冷落,财神节过的一年比一年红火,商家店铺里,摆放或者悬挂财神像,很多家庭有了财神龛,一年到头香火不断。

虽然经过“文革”等历次政治运动的摧残,中国传统的财神文化已经被破坏殆尽;而近些年复兴的财神信仰捡起了财神文化的外壳,却丢弃了它深厚的优良文化内涵,是典型的买椟还珠。君不见,有些人一边闹哄哄地膜拜财神,一边却不择手段谋求财富,这是与中国的财神文化背道而驰的。

华人的财神信仰已有数百年的历史。除拜年外,恭喜发财、吉祥求富类的年画,是农家年前必购之物,在各种宣传画及大量的工艺礼品中,财神爷是不容忽视的主要产品。据有关调查显示,个体商户、企业老板,尤其是饭馆酒店,几乎都供奉财神,当然最多的还是赵公明元帅。国外华人对财神的崇拜更为盛行,如今,华人顶礼膜拜的财神爷几乎遍布世界各地。

中华民族独有的财神文化作为中国文化软实力的重要一支力量,对世界文化的冲击力越来越大。因此,应当做大做强财神文化,倡导谋财有道、乐善好施的道德风尚;建立慈善和创业财富基金;开展财神、财富文化论坛,把财神信仰文化提高到一个新的境界,同时也推动了民俗文化产业的发展。这就是我们今天倡导财富文化的现实意义。

(《丝绸之路》2012年01期、《中国财神文化》,释印旭、张家成/著,宗教文化出版社)