近10年田野调查法在武术文化研究中应用的问题与成因——基于体育类核心期刊论文的考察

宿继光, 李金龙

(山西大学 体育学院,山西 太原 030006)

近10年田野调查法在武术文化研究中应用的问题与成因

——基于体育类核心期刊论文的考察

宿继光,李金龙

(山西大学 体育学院,山西 太原 030006)

摘要运用文献资料法,对体育类核心期刊近10年刊载武术文化研究论文中应用田野调查法的文献进行搜集与分析。结果显示:武术文化研究中存在对田野调查法的应用缺乏重视,研究成果少,研究类型单一,研究的长期性、参与性和深入性不足等问题。成因:既有研究者对田野调查法理论认识不清的主观因素,也有研究时间有限、经费不足等客观条件的局限。基于此,从研究方法的3个层次提出在研究过程中应注意的事项。

关键词武术文化研究; 田野调查法; 体育类核心期刊

DOI10.16099/j.sus.2016.02.006

Problems and Causes of Field Work Applied in Wushu Culture Study in Recent 10 Years——Based on the Study of Core Sports Journals

SU Jiguang,LI Jinlong

AbstractWith the method of literature review,this paper analyzed the papers on wushu culture study published on core sports journals which used field work in recent 10 years.The results show that the application of field work has been ignored in wushu culture study,with little research fruit and singular research type.At the same time,the research in this area lacks long-term,participation and deep insight.It may result from both the subjective factors like the researchers’ misunderstanding to field work theories and the objective factors including limited time and fund.The paper offered some suggestions as to the research methods from 3 layers.

Keywordswushu culture study;field work;core sports journals

Author’s addressSchool of Physical Education,Shanxi University,Taiyuan 030006,Shanxi,China

研究方法之于科学研究犹如鸟之翼、车之轮,对研究结果起着至关重要的影响和作用。一门学科的研究方法不仅是其理论形成的出发点,同时也是该学科重要的组成部分。科学的研究方法分为3个层次:宏观层面的方法论,是指导科学研究最根本的方法;中观层面的研究方式,是研究者开展研究的策略性选择;微观层面则是具体的研究技术。田野调查法属于中观层面的研究方式,它包括一系列具体的方法与技术。随着武术文化的研究领域不断拓展,“书斋式”的研究已不能满足武术学科发展的需要。越来越多的研究者将武术视为中国文化的重要载体,对其进行了文化学、民俗学或人类学的研究。胡小明先生曾指出:“研究民族体育不能仅仅呆坐在书斋里,围着故纸堆转,而是应走向田野。”[1]

由于武术滋生于民间,触摸真实的武术必须深入到武术实践现场;因此,应用田野调查法进行武术文化研究是重要的,也是必要的。“从纯粹的学术角度来看,目前几乎没有关于武术文化的田野调查报告或类似研究成果。而依照当前的武术传承形势,武术田野工作的开展,恐怕已经到了不能不行动的时候了”[2]。田野调查法是人类学学科的基本方法,目前在人文社会科学中被广泛应用。“20世纪以来,田野调查逐渐成为人类学家直接进入社会文化环境调查以搜集资料和建立通则的一种科学研究方法”[3]。1979年国家体委下发了《关于挖掘整理武术遗产的通知》,至此,武术界开展了历时数年遍布城乡的武术挖掘整理工作,共收集整理了“源流有序、拳理明晰、风格独特、自成体系”的拳种129种。“田野调查”在当时并未引起武术研究者的足够重视,而是又纷纷回到了书斋,依赖于文献资料和逻辑分析进行武术的学术研究,致使目前在武术文化研究中鲜见田野调查的成果。

1研究方法

截至2015年8月2日,通过中国知网分别以“武术”并含“田野调查”为主题词、以“拳”并含“田野调查”为主题词进行检索,共搜集核心期刊论文44篇(检索范围:《北京大学中文核心期刊目录》所收录体育类期刊)。剔除与武术文化研究无关的文献,剩余31篇文献,且全部发表于2006—2015年。迄今为止,未见有人专门就武术文化研究中田野调查法的应用问题展开全面研究,因此,本文统计和分析31篇文献研究方法的应用情况,旨在发现田野调查法在武术文化研究应用中存在的不足,并分析其成因,以期为武术文化的研究提供助力,同时促进武术学科的完善。

2田野调查法在武术文化研究中应用的基本特征

通过对31篇文献的研究方法进行梳理发现:在研究方法的表述方面,有22篇文献(占71%)未介绍研究方法的具体使用过程;有23篇文献(占74%)未说明田野调查法所用的时间,只有8篇文献注明调查时间,分别是:“调研前后时间持续了近2年”[4]、“先后9次深入沛县城乡共计130余天”[5]、“进行了为期1个月的实地田野调查”[6]、“累计4个月深入到新垵村和高殿村进行广泛调研”[7]、“近3年间先后8次深入沛县城乡共130余天”[8]、“通过在查拳故里做的大量田野调查及文献研究”[9]、“先后进行了为期4个月的田野调查”[10-11]。

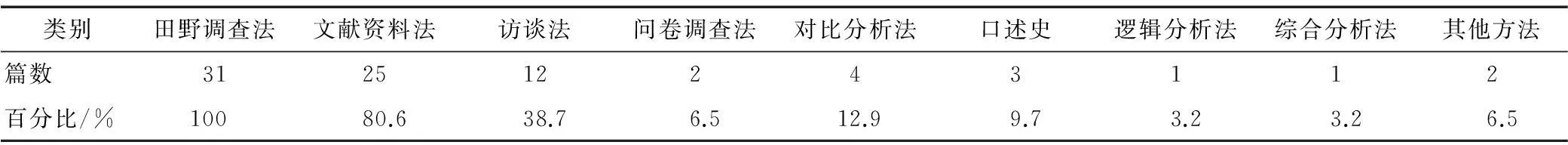

在研究方法的应用方面,31篇文献中有26篇文献(占84%)应用了1种(田野调查法)以上的研究方法。作为问题的提出和田野调查的前期准备,文献资料法是最常使用的研究方法,80.6%的文献都使用了该方法。在应用2种研究方法的9篇文献中,有8篇是将田野调查法与文献资料法同时使用的。有12篇文献(占38.7%)在研究方法的表述上将田野调查法与访谈法并列,有2篇文献(占6.5%)在研究方法的表述上将田野调查法与问卷调查法并列(表1)。从研究方法的体系看,访谈法、问卷调查法是研究方法的具体技术手段,与田野调查并不属于同一层次。

表1 被调查文献应用研究方法种类统计结果

3田野调查法在武术文化研究中应用存在的问题

3.1研究特点方面的问题

3.1.1缺乏长期性田野调查是指研究者前往调查地点,搜集资料,进行科学研究的过程。对于初次参加田野调查工作的研究人员,必须经过严格的训练,通常要求研究人员在调查点居留半年以上的时间,长期性是田野调查的主要特点之一。如《中国农民调查》的作者陈桂棣,利用3年的时间深入安徽乡村,广泛开展调查,采访了一批党政要员、专家教授以及致力于农村改革各界人士,收集了大量的材料。熊培云以故乡村庄为立足点,考察百年来中国乡村的命运,最终历时10年完成了著作《一个村庄里的中国》。其中有作者30年的人生经历与感悟,新中国60年农村建设成败得失,并由此折射出近代百年中国历史的若干重要问题与玄机。然而,在现有的武术文化研究中,很少有研究者可以从事长期的田野调查工作。在上述所搜集到的31篇文献中,注明调查时间最长的2年[4],而且1年以上的仅此1篇;有23篇文献未说明调查所用的时间。另外,部分研究对调查时间的表述使用了模糊的词语,如“多次”“数月”等。这样的表述显然是不够严谨的。田野调查不同于参观访问,长期性主要是指研究者居留在调查点的时间,少则数月、半年,多则1年或更长时间。

3.1.2缺乏参与性观察是科学研究中的常用方法,根据观察者的角色可以分为局外观察与参与观察。走马观花式的局外观察很难获得翔实、准确的一手资料。这就要求研究者参与到调查对象的工作、生活中,使自己成为调查对象的一员,除了详细观察其行为、活动,还要亲身体会调查对象的生活经验。参与观察是田野调查的最大特色,它的特点就是要求研究者参与到调查对象的社会生活背景中,使自身成为其社会生活中的一员,对各种活动进行观察。参与观察相比其他研究方法的优点在于可以保证研究者较为顺利地进入研究现场,获得真实的信息,了解到“局外人”所无法得到的资料。

当然,有时仅仅参与观察也是不够的,必要时需要“参与行动”。参与行动法是对社会情境研究的方法,是以改善社会情境中行动质量的角度进行研究的一种研究方法[12]。这种方法强调将研究结果直接运用于对待和处理社会问题,而不仅仅是对社会现实进行描述和论证。因此,在武术田野调查的工作中“参与”就显得尤为重要,尤其是对于拳种的技术体系研究、门派内部的传承体系研究,“局外人”很难窥其全貌。关于某一拳种或一个狭小地域的武术文化研究,非常有必要采用“参与”的方式进行。研究者需要将自己置身于调查对象之中,加入当地的武术组织,甚至拜入一个师门;参与到当地的武术活动中,或者是亲身习练一个拳种。如此可以获得调查对象的信任,得到丰富的研究材料。同时,自身的感悟也是最真实的一手资料。

3.1.3缺乏深入性在现有的研究中,调查不深入是一个普遍的问题。大多数研究只是在形式上进入田野,而至于进入田野观察什么、怎么观察不是很清楚。因此,形成的研究成果只能是浮在问题表面对现状的简单描述,远未达到人类学所要求的“深描”。例如一些传统拳种的拳理、拳法技术体系非常复杂,作为一名置身于武术之外的观察者是很难理解的,有的则凭空妄断。如果研究者通过习练某一拳种,了解了该拳的风格特点,并且将该拳与其他拳种比较,结合自身体验总结特色。这样的研究显然比从“文献到文献”的研究更有意义。调查的深入不仅在于观察的深入,也包括访谈的深入、参与的深入等。因此,对于一般的田野调查研究者来说,力求作为一个“局内人”,从内部观察和发现问题。在民间,传统武术还未完全脱离宗法制度的影响,门派之见依然存在,只有“自己人”才有机会管窥本门的“绝招”。研究者只有深入到被调查者中,才有可能被当作“自己人”。

此外,武术具有极强的实践性。如果研究者没有躬身实践、缺少亲身体验,对于武术技术的理解是无法深入的。正如王宗岳《论太极拳》所言:“由招熟而懂劲,由懂劲而神明。”可见“懂劲”并非易事,真正“懂劲”又岂是一日之功。尤其是对于拳理、拳法的探讨,如果没有经过长时间的揣摩、体悟,把自己置于调查对象之中,而仅仅是通过访谈或非参与式观察,研究者将很难体会其中奥妙,研究自然无法深入。但是,深入研究并不止于作为“局内人”的观察。“同时以‘局外人’的眼光分析当地武术文化的内容和特点,做到既能‘先融入’,又能‘再跳出’”[11]。遗憾的是,这一研究思路在现有的武术文化研究中并未引起大多数研究者重视。

3.2研究类型单一

3.2.1以专题调查为主,缺少综合调查、典型调查和个案调查从研究对象和内容划分,田野调查可分为综合调查、专题调查、典型调查、个案调查。这4类调查在实际研究中彼此关联,往往是“你中有我、我中有你”,很难准确归类。根据研究对象和内容的侧重,只能基本归类。在现有武术文化研究中的田野调查主要以专题调查为主,即就武术文化的某一个组成部分对一个群体或地域做专题调查,以了解这一问题的现状和发展趋势,或用以验证、检查某一理论的真伪。专题调查本身并不存在问题,笔者也无意否定专题调查。只是认为武术研究中的田野调查类型应多样化,所涉及的研究对象和内容就会更加丰富。如采用个案调查,以某一个特定的武术群体或个人作为对象而进行详细深入的调查研究,有利于对研究对象做深入的定性分析,从而把握全貌。类似于《逝去的武林》这样有深度的个案调查在武术文化研究中鲜见。

3.2.2以无问题取向调查为主,缺少有问题取向调查从有无问题取向划分,田野调查可分为有问题取向调查、无问题取向调查。无问题取向的田野调查是早期田野调查的基本形式。在目前的武术田野调查中多数调查都是无问题取向的,其特点主要表现为:选择一个特定区域,进入调查点内对当地人进行访谈,了解当地人的各方面情况,完整地记录这一地区的历史文化、自然环境、风土人情,分析论证当地武术文化发展成因。但是,现代研究问题意识日渐重要,有问题取向的调查受到了研究者的重视。通常的选题都是为了解决某一理论或现实问题。具体而言,在武术研究中首先要通过文献资料和前期研究对选题所涉及的变量之间的关系形成预设,然后通过田野调查进一步搜集资料、分析研究资料以验证或证伪这一设想,而在武术田野调查中有问题取向的研究并不多见。

3.2.3以一点调查为主,缺少多点调查从调查点的多少划分,田野调查可分为一点调查、多点调查。一点调查是传统的田野调查,研究者对一个村落或一个独立的单元进行长时间的参与观察和深入访谈,探究他们的生产、生活及一切行为模式,以切身感受理解他们的文化。多点调查是选择多个村落调查,并进行比较研究。多点调查超越了狭小的村落武术文化研究,使研究的视野从单一村落转向更大范围的社会区域,为武术文化研究的理论构建和问题探讨提供了更为丰富的资料。目前武术文化研究中的田野调查普遍是一点调查。对于调查地点有的选取了一个村落[7],有的选取的是一个省级行政区域[13],只是范围不同,缺乏横向之间的比较研究。

4问题的成因

4.1主观原因(1) 研究者对于研究方法体系存在着认识的误区。在现有的研究中,研究者往往把田野调查法等同于一般的研究方法,与访谈法、问卷调查法视为同一层次[14-15],将研究方式与具体的研究技术相混淆。田野调查被公认为是人类学学科的基本方法,“是人类学家的必备训练,远远超出了作为一种具体方法的意义,成为人类学知识体系的基本构成部分”[3]。科学的研究方法体系应包括方法论、研究方式和具体研究技术。田野调查在人类学研究方法体系中并不是指具体的研究技术,而是一种研究方式,是指研究者前往调查地点、搜集资料、进行科学研究的整个过程。它包括观察与参与观察、访谈、座谈会、问卷调查、谱系调查等具体的研究技术[12]。因此,不能将访谈法、问卷调查法与田野调查法混为一谈,它们只是田野调查中搜集资料的具体方法和技术。

(2) 研究者对于田野调查法的适用范围模糊不清。来源于人类学研究的田野调查,目前已应用于人文社会科学的不同领域。田野调查法有其适用的范围,并非可以解决所有的问题。在学术研究中,研究方法是根据研究内容和条件确定的。在武术文化研究中是否应用田野调查法同样要看研究的具体内容,以及是否具备田野调查的条件。

(3) 研究者所持的学术态度。田野调查法的特点决定了研究者需要长期、深入地居住在调查站点。面对一个快节奏的现代社会,调查人员很难短则数月、长则数年地从事调查工作。尤其是对于有时间限制的课题研究或学位论文,那就更不可能长时间地进行田野调查。当前,许多研究者面对浮躁的社会环境,疲于应付各种考核,无法历时数年或数十年完成一项研究。急功近利的学术态度造成了武术文化研究中田野调查法的应用无法深入,研究成果水平不高。另有一些研究者存在哗众取宠的心理,在研究方法的使用上“东施效颦”,其实对于田野调查法并不熟悉,更不必谈实际应用了。

4.2客观原因研究方法的选择不仅要与研究主题密切相关,而且要充分考虑研究者所具备的条件和资源。田野调查是一项复杂的工作,受到多方面因素的制约,因此,应用田野调查法要充分论证其可行性,认真考虑自身是否具备条件。

(1) 研究者无足够的时间进入调查地点进行调查。时间是现代社会最为宝贵的财富之一,快节奏的生活使现代人感受到了时间的紧迫。这种紧迫感有时是来自自身的压力,但更多的是客观条件造成的。如承担课题有结题时间的要求,申请学位有学制年限的要求,职称评审、年度考核都有严格的规定。一般而言,国家社科基金项目要在3年内完成,省部级课题多在1~2年完成;完成硕士、博士学位论文从开题到答辩也就不足2年的时间;年度考核时间更短,唯有职称评审没有时间限制,但这又是大多数研究者最为迫切的需求。如此,研究者为了在规定的时间完成相应的任务,基本无法做到长期、深入地进行田野调查。往往是到调查地点走走看看、随便问问,很难深入。

(2) 经费不足是困扰田野调查的主要原因。长期以来,研究经费的不足是困扰研究者走出书斋的主要原因,这也是造成武术文化研究中较少应用田野调查法的重要因素。长期深入的田野调查势必会耗费较多的人力、物力、财力,如果得不到经费的支持,调查将很难持续。此外,田野调查工作有其特殊性,研究人员往往吃、住在当地老乡家里,费用多以现金支付,对于一些急需的办公用品在当地购买也不能使用公务卡,这些实际情况可能与严格的科研经费使用规定相冲突,使研究人员的工作积极性受到了影响。

(3) 调查对象对研究者的接受程度不高直接影响调查效果。由于田野调查要求研究者深入到调查对象的生活中,这样势必会对调查对象的生活产生一定的影响,故调查对象会存在各种疑虑,与研究者难免有心理隔阂。一些研究者到自己熟悉的家乡进行调查,很容易得到调查对象的信任与支持;但是,大多数研究者依据研究内容进入调查站点,往往并不是自己熟悉的环境。对于研究者来说,在人地两生的环境中如果得不到调查对象的积极配合将很难开展调查工作。不仅搜集不到所需的资料,有时调查对象提供的信息甚至是不准确的。这对于调查研究来说也是最忌讳的。

(4) 部分学术期刊对于作者交待田野调查法的内容重视程度不够。本文的资料全部搜集于体育类核心期刊,在所有的31篇文献中,仅有9篇文献介绍了研究方法的具体使用过程,有8篇文献说明了田野调查所用的时间。通过对现有资料的比较分析发现,在武术研究中对于研究方法的重视程度远未达到自然科学的要求。如:实验研究不仅要求研究者详细说明研究方法,而且对于实验所使用的仪器和材料都有相应的规定。在武术文化研究中,研究方法的介绍通常是可有可无的。仅有少数期刊对于研究方法提出了明确要求,大部分期刊对此均不作要求。

5武术文化研究中应用田野调查法应注意的几个问题

5.1宏观层面的方法论 马克思主义唯物辩证法是指导我们认识世界和改造世界的根本方法,也是武术文化研究田野调查法应用的哲学方法论。在马克思主义唯物辩证法的指导下,逻辑与历史相统一的观点构成了武术文化田野调查研究的逻辑方法。在学科层面,人类学研究理论“主位与客位”“大传统与小传统”“大规模社会与小规模社会”为武术文化研究的田野调查提供了学科层面的方法论指导。

“主位与客位”代表了2种不同的研究视角,即“强调从文化内部的角度去分析、理解事件”“强调文化外部的立场和解释”[12]。主位研究,由于是从内部看文化,会更深刻地理解调查对象的文化、情感,但是也可能“不识庐山真面目,只缘生在此山中”;客位研究,由于是从外部看文化,研究者更容易对所调查对象保持高度的敏感和好奇心,但是要避免得出臆想的结论。采用“主位与客位”不同的研究视角对同一文化现象的分析可能会得到不一样的结论,故在研究中要兼顾主位与客位,努力使研究不失偏颇。

“大传统与小传统”理论来源于美国人类学家罗伯特·雷德菲尔德的《乡村社会与文化》。大传统是指以城市为中心,社会中精英所代表的文化;小传统是指大众所代表的文化。广泛存在于中国社会中的武术文化,经过长期的历史积淀已经融入到中国社会的各个阶层。由于不同阶层对于武术文化的价值追求具有差异性,从而也形成了武术文化的不同表现形式。在余英时[16]看来:“大传统与小传统之间一方面固然相互独立,另一方面也在不断地相互交流。”因此,对于武术文化的田野调查研究,无论是“阳春白雪”还是“下里巴人”,均应进入研究者的视野。

“大规模社会与小规模社会”的理论为通过小型社区研究窥探大规模社会提供了理论依据,从而也回答了对于一个小型社区的微观研究何以冠名是人类学的问题。英国人类学家利奇曾对费孝通的《江村经济》做出评议,质疑:“以中国单个村庄或乡村小社区的社会人类学研究成果,不能作为典型代表去推论其他农村的概况。”[17]费孝通对此进行了回应,他认为江村就是一类农村的代表,通过类型比较方法从个别逐步接近整体[18]。因此,如何选择调查地点和确定调查范围是田野调查研究非常重要的准备工作。在研究过程中要重视对小规模社会的深描与大规模社会的阐释相结合。

5.2中观层面的研究策略制订武术文化的田野调查研究策略,应考虑以下几方面的问题。① 针对研究目的制订研究策略。研究目的通常被划分为探索性、描述性和解释性研究。探索性研究常常是一种先导性的研究,故在研究方法上要求相对简单,调查对象规模较小。描述性研究的主要目的是收集资料,发现情况,提供信息,故研究方法较探索性研究复杂,调查的样本也要大得多。解释性研究是为达到对社会现象进行理论解释的目的,故在研究方式和调查对象的选择上都是以有利于发现和揭示问题的成因为标准。② 研究策略要与研究者的能力与条件相吻合。根据研究者不同的认知结构和研究条件,可以选择不同的研究策略,如观察与参与观察、访谈法、座谈会法、问卷调查法、参与行动法等。研究策略的选择关系研究计划的制订,因此应审慎地选择研究策略。

5.3微观层面的操作技术(1) 田野生活的时间。深入实地,近距离、长时间地生活在被研究群体和社会背景中,这是田野调查的一个基本特征。采用田野调查法研究武术文化,必须进入武术实践现场。至于深入现场时间,人类学并未有具体的规定,但是,“人类学应该是时间的富有者,他可以任情地在田野之中待上足够长的时间”“最好的人类学家至少都要待一年以上的时间,这似乎成为了一个惯例”[19]。如《乡村中国》《街角社会》《西太平洋的航海者》等具有里程碑意义的人类学研究成果,在田野生活的时间都是一年以上乃至更长。“春耕、夏耘、秋收、冬藏”,扎根于民间的武术不可避免地受时令节气的影响。“忙来时耕田,闲来时造拳”,正是反映了武术和农业生产的紧密联系。“因此在人类学中,呆上一年的时间可能是一个惯例”[19]。在这一年的时间里,研究者有可能对当地各个节令的武术活动会有整体的把握,收集到的资料才更全面。此外,多次短期(2~3个月)进入调查现场,采用将田野与书斋相结合的方式有时效果也不错。这样可以及时整理收集到的资料,进入书斋查阅文献,合理调整调查计划,有助于研究的顺利进行。

(2) 进入田野的程度。进入田野的程度跟诸多因素有关,包括调查者身份的公开与否,与被调查者关系的亲疏,以及调查者参与观察的程度。《街角社会》作为田野调查的经典案例,作者怀特为进入一个意大利贫民区开展研究,却经历了多次尝试未果。后来经人介绍结识了一个帮会的头目,才以“多克的朋友”身份进入“田野”。据怀特描述:“因为只要我和多克在一起,有他担保,就没有人问我是谁,或者我在干什么。但是,当我独自巡回于其他群体,甚至在诺顿帮中间时,他们显然对我十分好奇。”[20]怀特的经历反映出研究者进入“田野”身份与扮演的角色对进入田野的程度产生重要影响。在纽曼[21]看来,研究者在田野中的角色只是影响进入田野程度的一个因素:“研究者的涉入程度取决于与成员的交流、田野场景的特性、研究者的个人感受,及其扮演的田野角色。”

(3) 参与观察的类型与方法。在武术文化研究中应用田野调查法的一个重要原因就在于深入武术实践现场,触摸最真实的武术;因此,参与观察成为获取资料的主要途径和方法。“参与”作为参与观察的本质特征,决定了研究者只能作为“局内人”去观察。“参与观察的重点在于了解局内人对于人类生活的理解。从局内人的角度看待日常生活世界是参与观察法所要描述的基本现实。有所不同的是,参与观察法追求的是发现、接近和揭示人们对于日常生活的意义(现实)的理解”[22]。至于作为“局外人”的观察,由于缺少了参与的成分,显然不属于参与观察。根据研究者身份的公开与否,参与观察的类型可以分为“完全的参与者”和“观察者的参与者”[23]。比如,一个习武者研究某一群体的习武动机。他本人扮演了被调查者中的一个真实的角色,并且作为研究者的身份未公开,那么他就是“完全的参与者”。如果被调查者知道了他作为研究者的身份,那么他就是作为“观察者的参与者”。作为“局内人”的观察,研究者更容易被调查对象所接受,真实地理解他们的情感,深刻地理解他们的文化,挖掘出“局外人”不易获得的重要信息。作为“局内人”有可能会因为对研究环境过于熟悉而“入戏太深”,对于本来具有研究价值的线索视而不见。这样,要求研究者不仅要作为“局内人”融入当地人的生活,要向当地人一样参与当地的行动和理解当地的文化。同时,还要作为“局外人”进行理性思考,客观地对当地人的生活、行为以及文化进行分析。因此,在田野调查中成功的研究者应该是“既能进得去,也能出的来”,能够在“局内人”与“局外人”之间进行合理转换。

6结束语

“工欲善其事,必先利其器”,一门学科的研究方法是其创新的重要源泉和动力之一。武术文化研究方法既是当代武术文化研究的重要内容,也是其理论形成的出发点。田野调查法在武术文化研究中的应用必然经历一个不断完善和规范的过程,最终将成为武术文化研究不可或缺的研究方法。在这个完善和规范的过程中,研究者不仅要娴熟地掌握研究方法,而且要对田野调查的基本理论问题了然于胸。此外,还要怀揣一颗对学术的敬畏之心,抵制不良因素的干扰,做到严谨治学。唯有如此,武术学科才能逐步完善,武术文化研究才能向纵深发展。

参考文献

[1]胡小明.运用体育人类学开展民族体育的研究[J].浙江体育科学,1992,14(3):48-49

[2]高河永.武术研究方法的田野回归[J].河北体育学院学报,2011,25(4):94-96

[3]胡小明.体育人类学方法论[J].体育科学,2013,33(11):3-16

[4]张赐东,李士英.文化空间视野下客家土楼对客家武术影响研究[J].北京体育大学学报,2014,37(11):56-61

[5]陈威.近现代武术文化传承流变——基于一个武术之乡的考察[J].西安体育学院学报,2005,32(3):335-340

[6]吕韶钧,张维凯.民间习武共同体的提出及其社会文化基础[J].北京体育大学学报,2013,36(9):4-8

[7]吴有凯,刘昆.对一个村落传统武术流变的考察[J].武汉体育学院学报,2011,45(12):91-94

[8]陈威,赵先卿.近代以来社会变迁下的武术活动——基于一个武术之乡的研究[J].体育科学,2011,31(6):10-19

[9]范景鹏.“飞腿”沙亮在查拳传承中的作用[J].体育学刊,2009,16(2):109-110

[10]张胜利,郭志禹.武术拳种地域交流的方式、动因及阻隔机制——基于甘肃武术拳种的实地考察[J].武汉体育学院学报,2015,49(5):76-81

[11]张胜利,郭志禹.武术文化的地域特征研究——基于甘肃境内武术文化的地域分布及典型拳种的地域风格[J].北京体育大学学报,2015,38(3):46-51

[12]王积超.人类学研究方法[M].北京:中国人民大学出版社,2014:21-95

[13]杜舒舒.秦晋武术文化研究[J].体育科学,2013,33(4):70-90

[14]刘创,付植红.论传统武术视野中散打的发展[J].中国体育科技,2012,48(4):84-89

[15]梅杭强.武术套路传统思维与本质特点[J].天津体育学院学报,2003(4):47-50

[16]余英时.士与中国文化[M].上海:上海人民出版社,2013:119

[17]孙秋云.从乡村到城镇再到区域——谈费孝通的微型社会学研究方法及其反思[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2010,30(2):8-12

[18]费孝通.人的研究在中国——个人的经历[J].读书,1990(10):3-11

[19]赵旭东.田野八式:人类学的田野研究方法[J].民族学刊,2015,6(1):1-8

[20]怀特.街角社会[M].北京:商务印书馆,1996:330

[21]纽曼.社会研究方法:定性和定量的取向[M].郝大海,译.北京:中国人民大学出版社,2007:471

[22]乔金森.参与观察法[M].张小山,龙筱红,译.重庆:重庆大学出版社,2015:4-5

[23]风笑天.论参与观察者的角色[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2009,48(3):39-44

文章编号1000-5498(2016)02-0029-06

中图分类号G85

文献标志码A

通信作者简介:李金龙(1963-),男,河北曲阳人,山西大学教授,博士,博士生导师;Tel.:(0351)7018838,E-mail:lijinlong@sxu.edu.cn

作者简介:第一宿继光(1978-),男,山西太原人,山西大学博士研究生,中北大学副教授;Tel.:13994201456,E-mail:sjgtiyu@163.com

基金项目:国家社会科学基金资助项目(13BTY047)

收稿日期:2015-10-20; 修回日期:2015-12-03

•民族传统体育学•