安阳灵泉寺石窟与丝绸之路关系研究

孙晓岗(郑州大学 美术学院,河南 郑州 450001)

安阳灵泉寺石窟与丝绸之路关系研究

孙晓岗

(郑州大学美术学院,河南郑州450001)

[摘要]随着北魏迁都洛阳,平城的政治经济文化逐渐衰败,在北朝晚期华北地区(邺城)形成新的政治经济文化圈,而安阳灵泉寺石窟就位于这个文化圈内。安阳灵泉寺石窟形制和雕刻内容表明,它是平城文化的延续,在中国佛教发展史、中西文化交流史上具有特殊地位。

[关键词]佛教艺术;丝路文化;三世佛

一、自然环境

安阳灵泉寺石窟位于太行山支脉宝山东麓,距离安阳市西南25公里的安阳县善应镇南坪村南,1996年被国务院公布为第四批重点文物保护单位。寺院由东魏高僧道凭法师创建于孝静帝武定四年(546年),最初因位于宝山而被称为宝山寺,隋文帝开皇年间改为灵泉寺。隋文帝开皇十一年(591年),该寺高僧灵裕法师应隋文帝之诏到长安,被封为国统僧官,管理全国的寺院、僧尼,从此该寺成为“河朔第一古刹”。

现在的灵泉寺遗址坐北朝南,原始建筑被毁。1983年,河南省古代建筑保护研究所对灵泉寺区域进行了详细调查,系统全面地介绍了灵泉寺及周边石窟寺、塔林的艺术成就和碑文题记。寺内有北齐单层方形石塔一对,上刻“宝山寺大论师道凭法师烧身塔”“大齐河清二年(按:563年)三月十七日”的题记,是中国最早的石制舍利塔。还有唐代密檐楼阁式九级舍利塔一对。

该寺沿东西方向延伸的崖壁现存石窟2座,以两窟为中心,东西千余米崖壁,开凿舍利塔形佛龛245个,佛、僧雕像数百尊,高僧铭记达百余篇。这些作品开凿年代为南北朝至北宋时期,历时600余年,是研究古代建筑史、石刻艺术史、佛教史的珍贵文物。但是灵泉寺佛教艺术在佛教史上的地位远远不止于此,还有很多问题值得进一步研究。

二、灵泉寺石窟三世佛的组合

三世佛是佛教艺术中的主要表现题材,在石窟和寺院都有供养。三世佛又有竖三世和横三世之分。竖三世佛即过去佛燃灯佛,现在佛释迦佛,未来佛弥勒佛。横三世佛即药师佛、释迦牟尼佛、阿弥陀佛。还有主尊释迦牟尼佛,左边燃灯佛,右边弥勒佛的三世佛之说。这些都是人们根据供养佛像的排列组合总结的结果。根据佛像的职责有过去、现在、未来之意,又有西方、东方之意。但是这些学说应该具有明确的时代特征。那么,安阳宝山灵泉寺大留圣窟和大住圣窟供养的佛像又是什么?

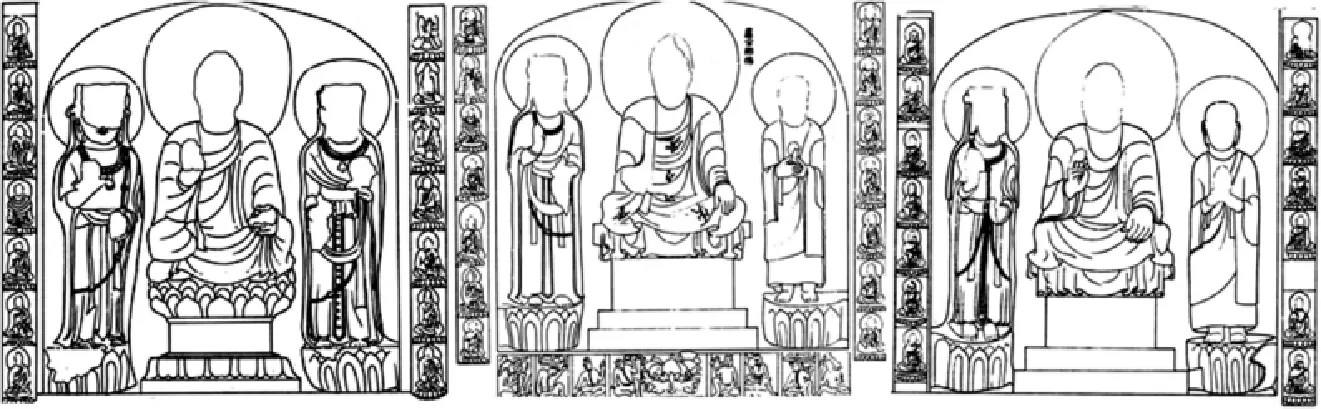

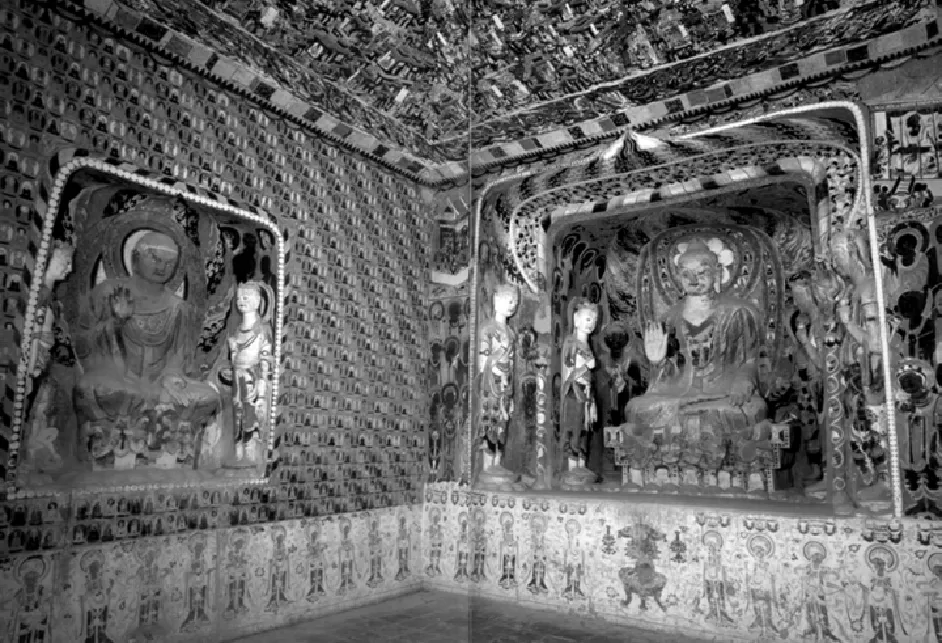

大留圣窟坐东向西,窟内现有坐佛三尊。正面(东)为卢舍那佛,头部已毁失,身着双领下垂式袈裟,结跏趺坐于方形束腰须弥座上,后有舟形火焰纹背光及圆形头光。左侧(南)为弥勒佛,头部残损,右手遗失,左手施与愿印,结跏趺坐于方形束腰须弥座上,后有火焰纹背光和莲花纹头光。右侧(北)为阿弥陀佛,头部亦已失,右手遗失,左手施与愿印,结跏趺坐于方形束腰须弥座上,火焰纹背光有化佛(图1),窟前刻有东魏时期窟名及开凿年代的题记(毁)。据清嘉庆年修《安阳县志》记载:“大留圣窟题字,存。题字在万佛沟洞侧,正书‘大留圣窟’四字。又有八分书‘魏武定四年岁在丙寅四月八日凭法师造。’字大三余寸,盖记佛洞起于道凭。如此又有小字刻‘南无日光佛及囗德同石作匠人张岫到此造作故记字’。据灵裕法师传石刻称道凭石堂,疑指此也。”《续高僧传》记载:道凭21岁出家,“八夏既登,遂行禅境。漳、滏、伊、洛,遍讨嘉。后于少林寺摄心夏坐,问道之僧,披榛而至”①(唐)释道宣《续高僧传》卷八《释道凭传》,《大正藏》卷五十。。目前寺内保存“宝山寺大论师道凭法师烧身塔”“大齐河清二年三月十七日”的题记,同样可以证明大留圣窟正是东魏武定四年(546年),著名高僧道凭所造用于修行、坐禅的石堂。

图1 大留圣窟展开图

图2 大住圣窟西、北、东壁展开图

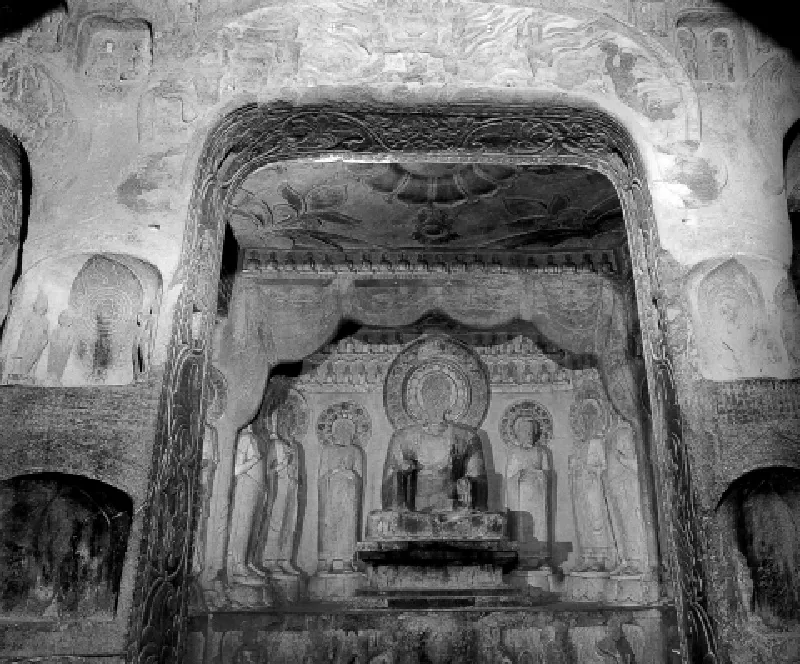

大住圣窟开凿于隋文帝开皇九年(589年),洞窟平面略呈正方形,坐北向南。正壁拱形龛内(北)的主尊头部残损,圆形头光,身着通肩袈裟,结跏趺坐于束腰佛座上,左手扶膝,施降魔印,右手后补。在袈裟上刻划出天、人、畜生、饿鬼、地狱五道题材,在其头光左上部刻“卢舍那佛”铭文。两侧胁侍为一菩萨一弟子比较特殊。菩萨头残,有璎珞、项圈装饰,右手上举,左手持物,身着裙,跣足站立于仰莲台上。弟子着袈裟,双手合十持一物,跣足站立在莲花座上。佛座下开凿九个方形龛,浮雕莲花、宝炉、树、火、风等八神王装饰。在佛龛左右各雕刻七个小龛,均配置姿态各异结跏趺坐的小坐佛,并且旁边均雕刻佛名记载,有些已经残缺。

左侧(东)拱形龛内配置一佛、一弟子、一菩萨。主尊头部残损,有头光装饰,通肩袈裟,结跏趺坐于束腰须弥座,左手扶膝,施降魔印,右手上抬,施与愿印。头光左上部刻“弥勒佛”铭文。胁侍菩萨和弟子的特征与中龛基本相同。龛两侧同样雕刻七佛龛,铭文保留得比较完整。

右侧(西)拱形龛内雕刻一佛、二菩萨,与另两龛不一样。主尊头部残损有头光,着通肩袈裟,右手掌心向外,施无畏印,左手扶膝,施触地印,结跏趺坐于束腰莲花座上。头光左上部刻“阿弥陀佛”铭文。两侧胁侍菩萨,有头光、颈饰、项圈华丽装饰。两侧亦雕刻七佛龛,佛名题记保留比较完整(图2)。

窟外东侧石壁上刻有“大隋开皇九年己酉岁敬造窟用功一千六百二十四像,世尊用功九百。卢舍那世尊一龛、阿弥陀世尊一龛、弥勒世尊一龛”的铭文,详细记载开凿大住圣窟的时代、用工数目与窟内造像内容等。

从这两个石窟的铭文可知,二者分别开凿于东魏孝静帝武定四年(546年)和隋文帝开皇九年(589年),而造像题记明确记载雕刻内容为卢舍那佛、阿弥陀佛、弥勒佛。这种组合的佛教造像,以及佛殿窟内三壁开三龛的结构,在中国佛教美术史上具有明显的时代特征和地域特征。

关于三世佛,已有诸多学者根据北凉造像碑的造像题材,提出过去七佛、现在释迦、未来弥勒的学说。《魏书·释老志》:“凡其经旨,大抵言生生之类,皆因行业而起,有过去、当今、未来,历三世,识神常不灭。……所谓佛者,本号释迦文者,译言能仁,谓德充道备,堪济万物也。释迦前有六佛,释迦继六佛而成道,处今贤劫。文言将来有弥勒佛,方继释迦而降世。”后秦姚兴著《通三世论》以宣扬佛法永恒不灭:“三世一统,循环为用”。又曰:“众生历涉三世,其犹循环。过去、未来,虽无眼对,其理常在。是以圣人寻往以知往,逆数以知来。”②《广弘明集》卷十九《法义篇》,《大正藏》卷五十二。这些都是早期关于三世佛的文献记载。代表作品则有云冈昙曜主持开凿的第16、17、18、19、20窟,造像主要是三世佛(过去佛、当今佛和未来佛)[1]。窟内开凿的三尊大佛,无论立像、倚像、结跏跌坐像,都是在三世十方诸佛中,突出表现三世佛,即过去六佛(大多数以迦叶佛为代表)、现在释迦牟尼佛、未来弥勒佛。宿白将第18、19、20三窟定为一组,都是以佛装的三世佛为主像,并根据石窟布局和造像特征,定为公元446年废佛前后开凿最早的一组石窟。第16、17窟为一组,17窟主像也是三世佛,但主尊的大像是菩萨装的未来佛弥勒交脚像;16窟主像是单一的释迦立像。而开凿三世佛的原因,一是政治原因,二是昙曜为配合在云冈翻译自三世佛开始的佛教历史《付法藏传》[2]。但是这些所谓的弥勒佛都是以半结跏坐和交脚坐、头戴化佛冠有璎珞装饰的菩萨形象来表现的。这也是早期弥勒信仰的主要表现形式,但不是我们谈的阿弥陀佛、卢舍那佛和弥勒佛造像组合。特别是弥勒佛以结跏趺坐的形式出现,这是值得探讨的问题。

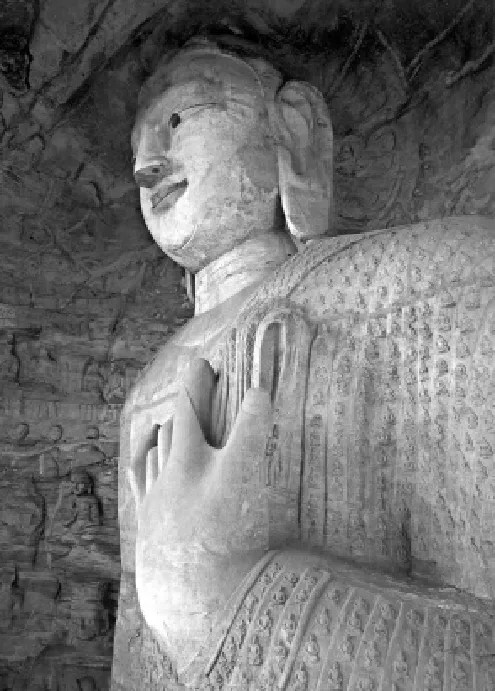

图3 云冈第18窟主尊卢舍那佛局部,北魏

图4 莫高窟第263窟南壁三世佛立像,北魏

《大方广佛华严经》卷三《卢舍那佛品》云:“法身坚固不可坏,一切充满诸法界。普能示现诸色身,随应化导诸群生。……如来法身不思议,无色无相无伦匹。示现色身为众生,十方受化靡不见。……或有于一毛孔中,化佛云出不思议。充满一切十方界,无量方便化众生。”在旧译《华严经》里,卢舍那佛以法身的身份取代释迦牟尼佛的地位,使佛教教理神格化。法身成了一种永恒的、普遍的存在,无形无像,不可名状,不可思议,自然也就坚不可摧。那么,云冈第18窟以卢舍那佛取代释迦牟尼佛,即以法身取代化身,就其主观愿望而言,无非是要表明如来法身坚不可摧之意。

而作为释迦牟尼佛之法身的卢舍那佛,鸠摩罗什译《思惟略要法》中记载:“法身观者,已于空中见佛生身,当因生身观内法身、十力、四无所畏,大慈大悲,无量善业,如人先念金瓶,后观瓶内摩尼宝珠,所以尊妙,神智无比,无远无近,无难无易,无限世界,悉如目前,无有一人在于外者。一切诸法,无所不了。常当专念,不令心散。心念余缘,摄之令还。”

云冈第18窟主尊应是卢舍那佛,其袈裟上刻的大量小千佛都是他的化身(图3)。按鸠摩罗什译《梵网经》的说法,释迦牟尼佛是卢舍那佛的化身,而卢舍那佛则是释迦牟尼佛的“本愿”。“本愿”也可以理解为法身。按照佛教的说法,一切如来都有法身。“一切诸佛身,唯是一法身。”那么,卢舍那佛也可以理解为释迦牟尼佛的法身。更何况释迦牟尼佛本来就有许多名号,卢舍那佛即为其中之一。德国柏林印度艺术博物馆藏从克孜尔石窟剥离的一幅站立在莲花上的佛像(编号MIK I-II8868),左手下垂握袈裟衣襟,右手曲臂上举,双脚跣足而立,头光和背光中绘有许多小坐佛像和佛教故事内容。克孜尔第17窟保存了一幅同样的立佛像。1999年,新疆地区克孜利亚大峡谷内发现了一个佛教洞窟,内画一身卢舍那佛。其袈裟上绘须弥山,山下可见一匹奔马;胸部绘有坐在宫殿内的众天人;手臂上绘出四足动物及手持日月的四臂阿修罗形象,大腿部位可见两身武士及两身世俗人物在做供养。背后右侧有“清信佛弟子寇庭俊敬造卢舍那佛”墨书题记[3]。敦煌莫高窟北周第428窟南壁中段,自东起绘结跏趺坐佛说法图、卢舍那佛、结跏趺坐佛说法图、经行佛、结跏趺坐佛说法图各一铺。另外,炳灵寺西秦太祖建弘元年(420年)开凿的第169窟第9龛,莫高窟北魏第263窟南壁(图4),隋代第427窟、292窟,初唐第332窟等,都有塑造和绘制的法身、报身、应身三尊像。说明早期佛教艺术中,卢舍那佛是主要供养对象之一。

阿弥陀佛为西方净土世界之教主,是我国信仰比较早的佛教尊像。无量寿佛与阿弥陀佛为同一佛名的不同翻译,六朝时流行“无量寿”,唐代流行“阿弥陀”。炳灵寺第169窟第6龛塑一佛二菩萨,有“无量寿佛”“得大势至菩萨”“观世音菩萨”的墨书题记。莫高窟第285窟东壁说法图也有“无量寿佛”墨书题记。所以有学者提出无量寿佛与阿弥陀佛名字的转换以隋代为界[4]。曹魏时期康僧铠译出了《佛说无量寿经》①(曹魏)康僧铠译《佛说无量寿经》,《大正藏》卷十二。,鸠摩罗什翻译出《佛说阿弥陀经》,据阿弥陀佛成道之本缘《无量寿经》卷上记载:“过去久远劫世自在王佛住世时,有一国王发无上道心,舍王位出家,名为法藏比丘,于世自在王佛处修行,熟知诸佛之净土,历经五劫之思虑而发殊胜之四十八愿。此后,不断积聚功德,而于距今十劫之前,愿行圆满,成阿弥陀佛,在离此十万亿佛土之西方(按:西方是指安稳、安养的意思),报得极乐净土。迄今仍在彼土说法,即净土门之教主,能接引念佛人往生西方净土,故又称接引佛。”对于热衷于长生不老术和死后升仙的中国社会来讲,“无量寿”最具有魅力和吸引力。

图5 莫高窟第268窟西壁佛龛,北凉

图6 莫高窟第285窟东壁门上三世佛坐像,西魏

图7 北响堂石窟第3窟三壁开龛佛殿窟,北齐

弥勒佛是佛教传入中国后信仰最广泛、最普遍的尊像之一,在我国各大石窟都有塑造和绘制。早期的弥勒佛是根据《弥勒上生经》①(刘宋)沮渠京声译《佛说观弥勒菩萨上生兜率天经》,《大正藏》卷十四。和《弥勒下生经》②(后秦)鸠摩罗什译《佛说弥勒下生成佛经》,《大正藏》卷十四。塑造,有菩萨和佛两大类。《弥勒上生经》记载的弥勒佛为菩萨形象,是弥勒佛上生到兜率天宫为诸天说法时的形象。如莫高窟北凉第268窟、275窟主尊,身着菩萨装的交脚弥勒比较有代表性(图5)。还有“游戏座”姿态、右手扶脸颊、“半跏思维像”的太子形象,描述的是弥勒佛作为菩萨形象准备从兜率天宫等待下生的场景。但是,经过长期频繁的战乱、人们思维的变化,以及对佛教教理的进一步理解和认识,人们逐渐认识到这种弥勒信仰是虚无缥缈、不现实的,对弥勒的信仰逐渐转移到《弥勒下生经》宣讲未来佛的救世功德上。这种救世功德和教理更能满足百姓对现实生活的向往和追求,这样作为未来佛的弥勒净土信仰便在民间广为流传。这点从造像题记和铭文中也可以得到证明:早期多为祈求皇帝安康,后转变成为亡去父母兄弟、现世的眷属或自己祈福,祈求现世安稳,寿命延长,无诸疾痛,常与佛相会。因此也出现了许多与文献记载不符的混乱现象。如日本藤井友邻馆藏东魏孝静帝天平二年(535年)“张白奴造弥勒佛石像”、美国费城大学博物馆藏东魏孝静帝天平三年(536年)“乐龙等造弥勒佛鎏金铜像”都为立式佛像。又如东山建吾就将莫高窟第272窟主尊倚坐像定为释迦佛[5]。贺世哲将莫高窟早期的倚坐像、交脚像进行系统的梳理,提出早期倚坐像多为释迦佛的观点[6]。那么,安阳灵泉寺石窟出现结跏趺坐弥勒佛下世人间的造像也就不足为怪了。

另据《大宝积经》卷九十四“三世:所谓过去、未来、现在。云何过去世,若法生已灭,是名过去世。云何未来世,若法未生未起,是名未来世。云何现世,若法生已未灭,是名现在世”的记载,安阳灵泉寺石窟三世佛组合非常合乎情理。莫高窟北魏第263窟南壁以及西魏第285窟东壁门上绘三身结跏趺坐三世佛(图6),285窟北壁有西魏文帝大统四年(538年)、大统五年(539年)发愿文题记,亦证明这种组合的三世佛确实存在。

这种组合的三世佛造像,描述的应该是一个完整的佛陀世纪——三界,即过去、现在和未来。在佛教世界:死后向往的世界,就是上升到阿弥陀佛主宰的西方净土,来世向往的就是衣食住行都不用担忧的弥勒佛主宰的未来世界。阿弥陀佛代表西方极乐世界,是人们死后向往的世界。只有过去之因,才有现在之果;现在之因,又必将是人们向往的未来太平盛世之果。

这种现象反映的是三国魏晋南北朝时期的社会意识和普遍心理。受道教神鬼显灵、肉体飞升和佛教灵魂不灭、因果报应观念的影响,特别是佛教对中国人灌输了新的生死观,诸如六道轮回、因果报应等,中国人的来世观有了较大转折,死后世界和未来世界在此时得到确立。对于这点,鲁迅阐述得非常透彻:“中国本信巫,秦汉以来,神仙之说盛行,汉末又大畅巫风,而鬼道愈炽;会小乘佛教亦入中土,渐见流传。凡此皆张皇鬼神,称道灵异,故自晋隋,特多鬼神志怪之书。”[7]

这种观念体现在佛教艺术上,天龙山石窟①东魏(534~550年)高欢时期在晋阳(太原)开凿天龙山石窟,高洋建立北齐(550~577年)时晋阳为别都,继续营造天龙山开凿。隋代(581~618年)晋王杨广继续开凿石窟。唐代李渊父子起家于晋阳,使天龙山石窟的建造达到高峰。两座东魏窟和三座北齐窟,都是三壁开三龛的形制,其雕像组合为正壁释迦、左壁弥勒、右壁阿弥陀的三世佛。北齐文宣帝高洋开凿的南北响堂山石窟,亦出现了三壁开凿三佛龛的形式,如南响堂的第3、5、7窟和北响堂的第3窟(图7)。而南响堂第4窟方形平面平顶和第6窟方形平面覆斗顶佛殿窟的四壁设佛坛的形制,则属于北朝石窟艺术中新出现的模式。

上述安阳灵泉寺石窟,天龙山石窟,南北响堂石窟属于北朝晚期(东魏、北齐)的政治中心,均处于同一个文化圈的范畴,它们之间在相互影响、相互撞击着。这点不仅体现在石窟艺术方面,亦体现在寺院造像和墓葬壁画中。本地域有着庞大的佛教信仰团队和佛像制作团队,这势必会影响到周边及遥远的河西地域。

图8 庆阳北石窟寺第240窟南壁,北周

图9 莫高窟第420窟佛龛,隋代

三、安阳灵泉寺石窟与河西的关系

谈到佛教艺术的传播,学者往往以丝绸之路相关联的西域、河西与云冈、洛阳、长安来做探讨,殊不知北朝时期华北地区的东魏、北齐也在中西文化交流中发挥了很大作用。特别是1996年山东青州市龙兴寺遗址佛教造像窖藏坑的发现,引起全国乃至世界学术界的重视,对北齐佛教艺术的研究进入一个高峰期。下面以安阳灵泉寺石窟的形制为切入点,探讨一下华北地区和敦煌石窟佛教艺术的关系,从而对丝绸之路的文化传播路线予以阐述。

庆阳北石窟寺北魏晚期开凿的第229窟,平面方形覆斗顶,窟内东(正壁)、南、北三壁各开凿一龛,龛内雕一佛二菩萨像,主尊都为结跏趺坐像。北周开凿的第240窟,平面长方形覆斗顶,东(正壁)、南、北三壁各雕一佛二菩萨。东壁一佛二菩萨,佛像低平肉髻,面相方圆,细眉小眼,高鼻小唇,粗颈宽肩,结跏趺坐,二菩萨胁侍。南壁一佛二菩萨和北壁一佛二菩萨的特征与东壁基本一致。南壁东侧胁持菩萨右手持净瓶(图8)。北周开凿的第60窟,平面方形平顶,东(正壁)、南、北壁各雕一佛二弟子像。隋代第151窟,平面正方形平顶低佛坛窟,南壁(正壁)雕一佛二弟子。佛着圆领袈裟,结跏趺坐,双手施无畏印。东、西两壁各雕一佛,着通肩袈裟,结跏趺坐。西壁顶部有“原州崇宁寺僧”墨书题记。

麦积山早期洞窟盛行三壁三佛的三世佛造像组合,例如第78窟,平面近方形,平顶,敞口,窟内沿正、左、右三壁建马蹄形佛坛,坛上各塑一佛及胁侍菩萨一组,佛像都为结跏趺坐。由于三佛雷同,缺乏特征,故而很难辨认三佛各自象征或代表哪一世佛。

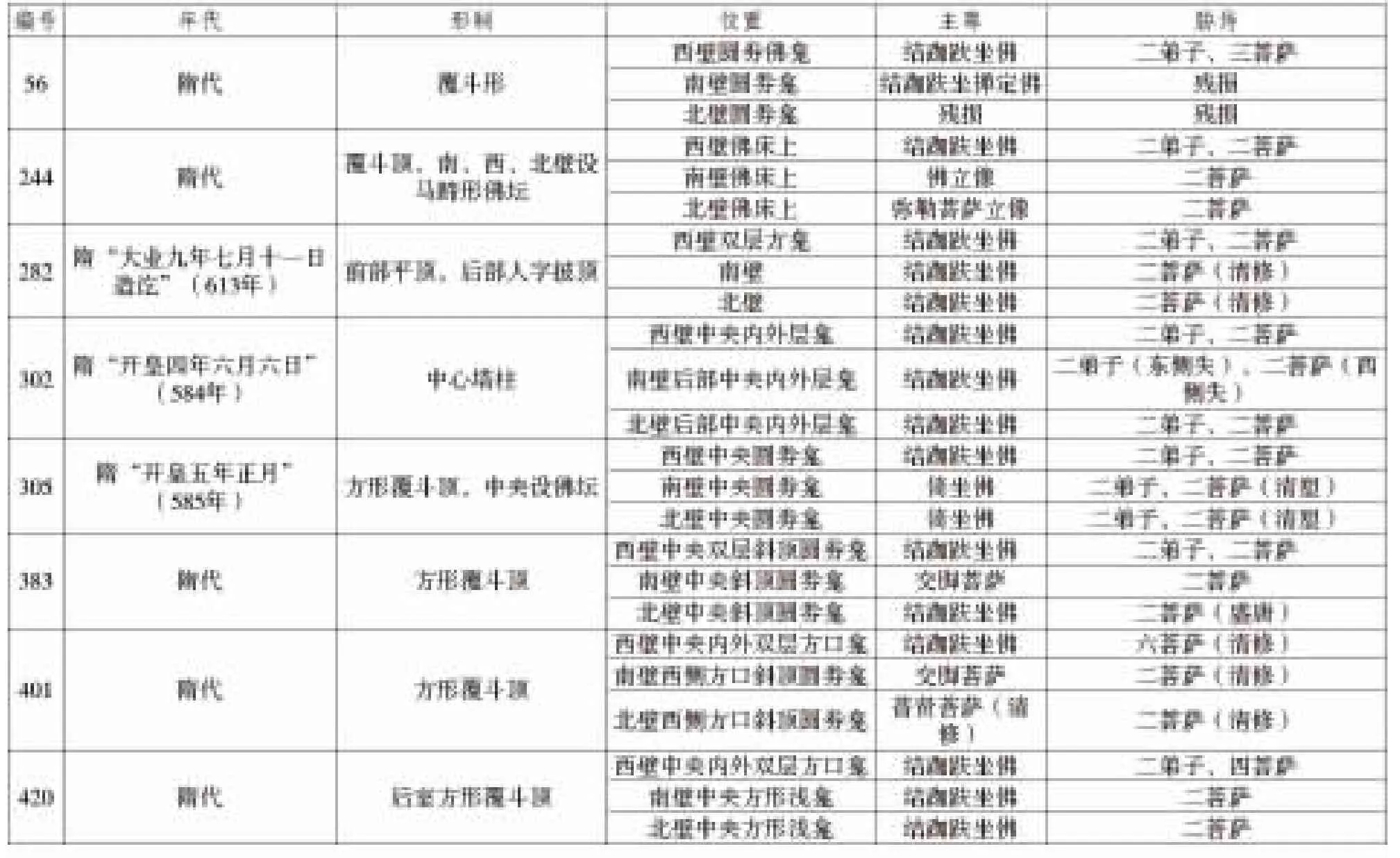

敦煌莫高窟隋代洞窟出现一种新的三世佛组合(图9),就是在佛殿窟内的三壁开三龛造像的形式(表1)。还有第405、404、402窟后室正龛塑结跏趺坐佛像,南北两壁说法图中分别绘倚坐菩萨像和结跏趺坐像。这是采用绘塑结合的手法表现过去(北)、现在(中)、未来(南)三世佛。又如第244窟南、西、北壁设佛床,在佛床上四壁主尊塑结跏趺坐说法佛,胁侍为迦叶、阿难二弟子,二菩萨。南壁塑立佛一身,二菩萨。北壁弥勒菩萨立像一身,二菩萨。这种形式的组合与安阳宝山灵泉寺大留圣窟、大住圣窟的造像组合完全一样。

表1

公元581年,隋文帝杨坚结束了南北分裂的局面,在全国实行了一系列开明政策。他因从小受佛教的影响,于开皇十三年(593年)令各州建舍利塔,在全国范围大修佛寺,弘扬佛法。莫高窟藏武周圣历元年(698年)《李克让修莫高窟佛龛碑》记载:“瓜州于崇教寺起塔”,崇教寺就在莫高窟。大业五年(609年),隋炀帝西巡河西,到达张掖召开二十七国贸易会。第305窟北壁龛下有“开皇五年正月”发愿文题记。学者普遍认为,莫高窟在短短的三十余年建造七、八十个石窟,受政策的影响是主要原因。其实不然,如果详细分析这些石窟的形制和内容,可以肯定主要是前期的延续,另外还是受北方地域佛教艺术的影响比较多些。比如我们论述的三壁开三龛、供养三尊佛像的模式,四壁设佛坛的形制,都在当时的政治文化中心长安、洛阳佛教艺术中少有发现。这也是中原及北方丝路文化传播的必然趋势。

当然,据《续高僧传》卷九记载:隋文帝“因下诏曰。敬问相州大慈寺灵裕法师。朕遵崇三宝归向情深。恒愿阐扬大乘护持正法。法师梵行精淳理义渊远。弘通玄教开导聋瞽。道俗钦仰思作福田。京师天下具瞻四方辐凑。故远召法师共营功业。宜知朕意早入京也。裕得书惟曰。咸阳之厄验于斯矣。然命有随遭。可辞以疾。又曰业缘至矣。圣亦难违。乃步入长安不乘官乘。时年七十有四。”灵裕法师到京城弘法,受其建议和影响,诸州起塔弘扬佛法。大业元年(604年)正月二十二日灵裕法师八十八岁圆寂,葬于宝山灵泉寺侧,起塔供养①《续高僧传》卷八《相州演空寺释灵裕传》。。说明当时长安、洛阳的佛教艺术相当多地受到北方佛教艺术的影响,洛阳龙门石窟的开凿更不用说。

图10 安阳灵泉寺大留圣窟卢舍那佛局部

小结

从安阳宝山灵泉寺石窟雕刻的结跏趺坐卢舍那佛、弥勒佛、阿弥陀佛三世佛的组合来看,卢舍那佛身刻三界六道图像(图10),象征的就是释迦的“法身”,保护佛法,使人们不下地狱,上升到西方极乐世界,然后返回弥勒世界的轮回。这正是北朝后期倡导忍辱牺牲、累世修行的小乘佛教思想向宣扬“极乐世界”和顿悟成佛的大乘思想转换期。这是佛教为了发展适应新时代、新内容、新的社会审美走向中国化的第一步。

北朝晚期北方连年战乱,王朝更替不断,以平城为中心的文化虽然没落,但是以河北为中心的华北地区的政治经济文化中心逐渐形成,这些王朝的统治者都崇信佛教。如北齐高洋建都邺城(今河北省临漳县西南),以晋阳(今山西太原)为陪都,周边的响堂山、宝山、天龙山都有大规模的开窟造像活动。这些石窟中减少了弥勒菩萨、交脚弥勒、弥勒倚坐像,代之以在方形佛殿窟内三壁开三龛,配置结跏趺坐的阿弥陀佛、卢舍那佛、弥勒佛三世佛组合形式,并且通过北方丝绸之路传到庆阳北石窟寺和敦煌石窟。相反,早期的云冈石窟、龙门石窟的造像活动,由于北周末年武帝的灭佛运动的影响,却没有大的起色和变化。

隋王朝短暂的统一,既要平定外族的入侵,统一南朝的疆域,又要恢复佛道,不是件容易的事。北方佛教的基础发展稳定,敦煌这一时期的佛教艺术发展还是受北方的影响比较大。莫高窟隋代第390窟北壁供养人有“因囗囗囗幽州总管府囗囗(按:长史)……供养”的墨书题记,虽然姓名不知,但是地名和官位尚清楚,古代幽州管辖的就是现在河北地区,那么安阳宝山灵泉寺石窟的佛教艺术传到西北的敦煌也就顺理成章。供养人的形象和服饰也与北方地区的比较接近。最近在灵泉寺岚峰山第42龛发现的“陇西敦煌人”的题记,浚县千佛洞唐代造像碑发现“陇西人”的题记,更能证明豫北地区与敦煌佛教艺术之间有着必然的联系。

至于三世佛中出现药师佛的问题,首先是关于药师佛经典,东晋帛尸梨密多罗就译出《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》,但是好像没有引起人们的注意,当时的人们还沉浸在传统的升仙思想和佛教的西方净土之中。隋代天竺高僧达摩笈多又译出《佛说药师如来本愿功德经》,在佛教艺术中才开始出现供养药师佛的经变画,如莫高窟隋代第417、433、436窟出现了结跏趺坐的药师佛和日光、月光菩萨胁侍,周边配置十二神王像的经变画。三世佛中出现药师佛的组合,应该是在唐代才开始出现。

最后,安阳灵泉寺石窟虽然规模不是很宏大,但是除上述在我国佛教美术史上和中西文化交流上的重要性外,还有石窟入口两侧天王像的配置、佛龛式塔林的开凿、舍利塔的形制、石窟寺的结构供养人题记等,都有极其重要的研究价值。

参考文献:

[1]刘慧达.北魏石窟中的“三佛”[J].考古学报,1958(6):91.

[2]宿白.云冈石窟分期试论[J].考古学报,1978(1):26.

[3]新疆龟兹石窟研究所.库车阿艾石窟第1号窟清理简报[J].新疆文物,1999(3-4):67-71.

[4]塚本善隆.山东旅行记[J].东方学报,第8册.

[5]东山健吾.敦煌莫高窟树下说法图形式的外来影响及其变迁[J].贺小萍,译.敦煌研究,1991(1):49.

[6]贺世哲.关于敦煌莫高窟的三世佛与三佛造像[J].敦煌研究,1994 (2):69.

[7]鲁迅.六朝之鬼神志怪书;中国小说史略[M].上海:北新书局,1927:33.

(责任编辑、校对:刘绽霞)

Probe into Relationship between Grottoes in Lingquan Temple in Anyang and the Silk Road

Sun Xiaogang

[Abstract]As Luoyang replaced Pingcheng as capital Northern Wei dynasty, politics, economy and culture decline in the latter. New political, economic and cultural belt developed in the vicinity of Yecheng in northern China where Lingquan Temple Grottoes of Anyang is located. The style and contents of Lingquan Temple grottos show that they carried on the Pingcheng cultural line and played an important role in the Buddhism development in China and sino- western cultural exchanges.

[Key Words]Buddhist Arts; the Silk Road Culture; Buddha III

[作者简介]孙晓岗(1965~),男,河南郑州人,博士,郑州大学美术学院副教授,硕士研究生导师,研究方向:东方美术史。

[收稿时间]2015- 10- 20

[文章编号]1003- 3653(2016)01- 0060- 07

DOI:10.13574/j.cnki.artsexp.2016.01.009

[中图分类号]J18

[文献标识码]A