北魏龙门石窟菩萨造像胸饰样式与等级规制

刘明虎(上海大学 美术学院,上海 200444)

北魏龙门石窟菩萨造像胸饰样式与等级规制

刘明虎

(上海大学美术学院,上海200444)

[摘要]北魏孝文帝太和十九年(495年)迁都,洛阳地区伽蓝纷立,佛教兴盛,成为新的南北朝佛教艺术发展中心。观察此时段内洛阳龙门石窟菩萨造像胸饰,可发现原处于南北两地不同衍传脉络的璎珞与帔帛,经古阳洞、宾阳中洞等石窟相互碰撞交融,最终出现两者组合庄严菩萨造像的胸饰新样,并以此为基础,逐步形成吻合石窟营建背景与空间主次关系的菩萨造像等级规制。

[关键词]菩萨造像;璎珞;帔帛;等级规制

一、北魏龙门石窟菩萨造像胸饰的样式与类型

龙门石窟位于河南省洛阳市南12公里处,北魏孝文帝迁都洛阳前后始凿,东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝营建活动多有延续。北魏时期洞窟集中在龙门西山,主要有古阳洞、宾阳三洞、莲花洞、皇甫公窟、火烧洞、魏字洞等23座洞窟。

北魏时期龙门石窟菩萨造像胸饰样式可归纳为以下三种主要类型。

(一)A型——璎珞

A型胸饰,指菩萨造像袒露上身,X形璎珞自双肩下垂至腹部相交。单纯披挂璎珞的菩萨造像流行于龙门早期石窟,多集中在古阳洞南、北两壁。如古阳洞南壁111龛、南壁42龛等。南壁第42龛主尊交脚菩萨,头部残损,缯带下垂,佩项圈、腕钏,袒露上身,X形璎珞自双肩下垂至腹前交叉,下着裙,交脚坐于狮子座上(图1)。

袒露上身、披挂璎珞的菩萨造像样式,在北魏孝文帝太和改制之前的金塔寺石窟、炳灵寺石窟、敦煌莫高窟、云冈石窟等北朝石窟中盛行。具体如炳灵寺169窟、云冈16~20窟与第7、8窟等,虽璎珞多呈U形或环状,但与龙门石窟A型胸饰关系密切。

(二)B型——帔帛

位于古阳洞南北两壁上层的北魏孝文帝太和二年(478年)比丘慧成造像(北壁304龛),太和七年(483年)孙秋生造像(南壁106龛),宣武帝景明四年(503年)比丘法生造像(南壁66龛)、杨大眼造像(北壁228龛)等龛中,主尊两侧的胁侍菩萨表现出与南壁111龛、南壁42龛不同的胸饰样式。菩萨像多以宽大X形帔帛庄严,帔帛自双肩下垂于腹前交叉,展现出南朝地区广泛传布的褒衣博带特征。在古阳洞南、北两壁大量交脚菩萨龛中,主尊亦多沿用此种样式,并有腹部交叉穿环现象(图2)。

图1 古阳洞南壁第42龛主尊交脚菩萨

以X形帔帛庄严的菩萨造像,应始现于南朝。但由于相关实物资料匮乏,我们仅能从栖霞山南朝早期石窟、四川茂汶萧齐武帝永明元年(483年)造像侧面条石上菩萨造像、成都西安路萧齐武帝永明八年(490年)法海造像主尊坐佛两侧胁侍菩萨等处了解大致脉络。如四川茂汶造像侧面菩萨造像,面相方圆,戴宝冠,宝缯下垂,佩项圈,X形帔帛在身前交叉。此像虽年代较晚,但应继承了南朝早期佛教造像范式。可见此种样式在南朝建康、成都等地区已经大为普及。北魏孝文帝太和改制后,帔帛成为云冈二期第5、6等窟中菩萨胸饰的主流风尚。

关于古阳洞内A型璎珞与B型帔帛胸饰的先后次序,因各壁面龛像营建先后多有争议,仍需讨论。但可以确定,B型在北魏龙门诸窟中是菩萨造像的主流胸饰之一,单纯的A型逐渐式微。

图2 古阳洞北魏孝明帝熙平二年(517年)齐郡王元佑造像(局部)①图片来源:图1、2刘景龙《古阳洞:龙门石窟第1443窟》,北京:科学出版社,2001年。图3王洁《北魏孝文帝与龙门石窟古阳洞的雕造》,《考古与文物》,2003年第1期。图4林树中、中国美术全集编辑委员会编《中国美术全集·雕塑编3·魏晋南北朝雕塑》,北京:人民美术出版社,1988年。图5阎文儒、常青《龙门石窟研究》,北京:书目文献出版社,1995年。图6刘景龙《莲花洞:龙门石窟第712窟》,北京:科学出版社,2002年。图7李振刚主编《中原文化大典 文物典·龙门石窟》,郑州:中州古籍出版社,2008年;宫万瑜《龙门石窟线描集》,北京:人民美术出版社,2007年;阎文儒、常青《龙门石窟研究》。

图3 古阳洞西壁左胁侍菩萨线图

(三)C型——璎珞与帔帛的组合佩戴

C型为A型与B型的组合佩戴样式,在X形帔帛上,装饰形状大致相似的穗珠状璎珞。

C型样式应早现于南朝,如“南齐栖霞山13窟,释迦、多宝并坐像旁的胁侍菩萨……均披饰‘X’形穗状璎珞,身体两侧下垂帔帛向外伸展”[1]。但因南朝遗迹资料相对匮乏,相对完整的C型胸饰发展脉络与融合场域仍集中于古阳洞。

古阳洞西壁主尊两侧胁侍菩萨立像,均桃形头光,戴宝冠,头冠大部残,但从残迹观察,大致为头戴三珠花鬘冠;颈佩项圈,项圈下垂三组坠饰(铃形?);佩C型胸饰,璎珞与宽大帔帛同形自双肩下垂,至腹部交叉穿璧;臂、腕等处庄严环钏(图3)。具体观察璎珞边缘的雕刻方式,能发现璎珞与帔帛融合的早期样态。璎珞边缘的刻线多呈短弧形,以表现宝珠、穗状珠串等结构的丰满轮廓。但在璎珞与帔帛接触边线处,均表现刻画帔帛时所用长弧度刻线,造成帔帛在外压覆璎珞的视觉效果。此种叠压方式,应受到汉民族传统观念中对肉体包覆,及首饰在衣物下的遮蔽、内藏意图影响。

古阳洞菩萨造像C型胸饰的形成,不能排除栖霞山13窟等南朝因素影响。但我们注意到,古阳洞南、北两壁早期菩萨造像胸饰交杂出现A、B两种样式的复杂现象,推测C型胸饰应在南朝B型胸饰基础上,因北魏迁都受到云冈石窟代表的平城地区A型胸饰影响,多次碰撞融合后形成相对成熟的样式。可以认为,古阳洞内菩萨造像C型胸饰的形成,具备相对独立的轨迹。

二、璎珞、帔帛的不同源流与内涵

璎珞与帔帛具备不同文化与样式渊源,在南北朝早期汉地佛教艺术体系中,更是区分早期菩萨造像胡、汉服样的主要符号。

(一)璎珞

根据目前掌握的资料,璎珞最早为古代南亚次大陆贵族群体②白化文《璎珞、华鬘与数珠》,《紫禁城》1999年第1期,第30页。文中提及:“早在佛教兴起以前,古代南亚次大陆的人们就已开始使用这类饰物了。特别是那里的贵族,经常用它来装饰自己的身体以显示身份。”用来庄严身体的一类贵重首饰③璎珞大多为贵重的珍珠、宝石、贵金属以宝线串接组成,价值不菲。《法华经·普门品》记载:“解颈众宝珠璎珞,价值百千两金”。又有《大方广佛华严经·入不思议解脱境界普贤行愿品》载:“阿僧祇众宝璎珞、阿僧祇白真珠璎珞、阿僧祇赤真珠璎珞、阿僧祇师子珠璎珞,处处垂下。”“白真珠”“赤真珠”“师子珠”等众宝材质,皆能体现其价值珍贵。,主要以珍珠、宝石、贵金属等材料实施有机串接,悬戴于颈、臂、手、脚、指印④璎珞佩戴不局限于颈部或胸部,臂、手、脚、指印皆可佩戴。《大方等大集月藏经卷·诸阿修罗诣佛所品》记载,陀阿修罗王用“种种宝叶华果、金缕真珠、璎珞、天生宝鬘、天璎衣服、指印环玔、宝盖幢幡、手璎珞、脚璎珞、臂璎珞宝庄严具,于佛头上空中垂下,乃至种种歌舞作乐而供养佛”。又有《大方等大集月藏经·令魔得信乐品》记载:“魔王极生净信,即持无价摩尼宝鬘,无价咽璎珞、臂璎珞、脚璎珞及以指印,奉献世尊。”等相关部位。

随着神话以及宗教的发展,璎珞佩戴群体逐渐扩大,佛、菩萨、天神、国王、贵族、世俗女子等皆能佩戴。《大唐西域记》卷2:“国王大臣服玩良异,花髻宝冠,以为首饰,环钏璎珞,而作身佩。”《大方广佛华严经·入不思议解脱境界普贤行愿品》:“璎珞,庄严一切诸天人故。”又《乐璎珞庄严方便品经》尝记大德须菩提遇一女子,“以诸璎珞而自严饰,是诸珍宝互相振触有妙音声”。《中阿含经·七法品》:“刹利女、梵志、居士、工师女,年在盛时,沐浴香薰,着明净衣,华鬘、璎珞严饰其身。”

在佛教文化中,璎珞象征高贵身份,是沟通世俗与佛教最为华丽的符号。《大方等大集月藏经·魔王波旬诣佛所品第二》:“持种种幢幡宝盖、金缕真珠、璎珞、衣服,以用奉佛而求请者。”《大方广佛华严经·入不思议解脱境界普贤行愿品》:“解身璎珞庄严具,欢喜并珠施钵中。我时虽以染爱心,供养焰光真佛子。”

携带这一宗教文化特质,璎珞常被用来庄严佛与菩萨,并随着佛教艺术的东渐,沿不同历史轨迹分次传入中国。观察中国本土佛教造像,十六国时期至北魏孝文帝太和改制之前,北朝大量佛教石窟中菩萨造像的主流胸前服饰样态,为袒上身或斜挂络腋、披挂珠串璎珞。

(二)帔帛

至晚在东晋时期,长江以南区域的佛教造像已力图摆脱胡样。

《尚书故实》载:“佛像本胡夷,朴陋,人不生敬”①(唐)李绰编《尚书故实》,北京:中华书局,1985年,第4页。。因胡样佛像不能使人生敬,大致在晋宋之际,南方书画家、工匠开始依据本地世俗的审美眼光改造佛像,佛像自此向褒衣博带、秀骨清像、衣襞覆坛等特征为主的汉民族化风格转变,菩萨造像服饰亦遵循此种潮流。

此种转变的代表书画家是南朝戴逵父子等。《宋书·戴颙传》载:“自汉世始有佛像,形制未工,逵特善其事,颙亦参焉”②(梁)沈约等撰《宋书》,长春:吉林人民出版社,1998年,第1316页。。《历代名画记》载:“后晋明帝、卫协皆善画像,未尽其妙,洎戴氏父子皆善丹青,又崇释氏,范金赋采,动有楷模”③(唐)张彦远《历代名画记》,上海:上海人民美术出版社,1964年,第125页。。虽戴氏父子作品现已无存,但相关文献记载了他们创作佛像的大体意匠。《法苑珠林》载戴逵作无量寿佛与胁侍菩萨时,“潜于帷中密听众论,所闻褒贬辄加详改”④(唐)道世编纂《法苑珠林》,上海:上海上海古籍出版社,1991年,第130页。。戴逵依世俗评价精心制作佛与菩萨造像,必然受到当地世俗人物面相、身貌、服样等多元因素影响,菩萨帔帛亦应与世俗妇女服饰样式相似。

1957年河南邓县南朝墓室内出土画像砖中,大量人物形象服样与X形帔帛相似。如妇人出游画像砖(图4)中,贵族女性与侍女均身着宽大衣裳,衣巾自两肩下垂于腹部束腰打结,飘逸自然,与X形帔帛具备相同的褒衣博带特征,可进一步证明南朝菩萨造像服饰与世俗生活的密切关系。

图4 妇人出游画像砖(局部)

晋室南迁后,建康成为东亚经济文化中心,正朔所在。南朝在文化上处于主导地位,政治上对立的北魏政权亦对其积极认同,推行汉化政策。北魏孝文帝太和十年(486年),“帝始服衮冕,朝飨万国”⑤(北齐)魏收撰《魏书》,长春:吉林人民出版社,1998年,第107页。,大力推行包括服饰在内的系列汉化改革,其属地内大量菩萨造像亦由璎珞挂饰转向帔帛庄严,如云冈石窟第5、6窟,麦积山121窟等。

拥有中西两种不同文化渊源的璎珞与帔帛,原作为区分南、北两地早期菩萨造像汉、胡服样的特征符号,因北魏孝文帝太和改制这一契机得以相互交流,出现北朝菩萨造像服饰效仿南朝的汉化现象。后随着北魏迁都洛阳,菩萨胸饰帔帛与璎珞的融合场域亦转移至云冈石窟等处,造成古阳洞南、北两壁同时出现A型璎珞与B型帔帛胸饰的混杂现象,并最终在西壁形成共同庄严菩萨的初步样式。在统一设计意图诉求下,璎珞与帔帛原有内涵有序嫁接与转变,终在宾阳中洞形成完整的菩萨胸饰等级规制。

图5 宾阳中洞西壁右胁侍(左)与北壁左胁侍(右)菩萨样式对比线图

图6 莲花洞北、南壁胁侍菩萨立像

三、宾阳中洞与菩萨造像胸饰等级规制形成

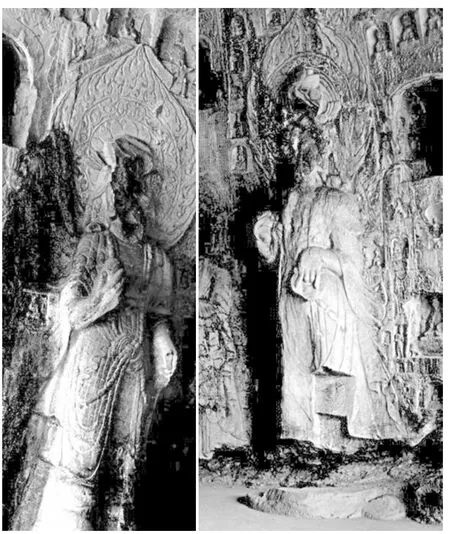

古阳洞西壁胁侍菩萨造像胸饰经历多次样式融合,形成C型样式。在宾阳中洞空间内则通过区分B型与C型两种样式,构成菩萨造像胸饰等级规制。

宾阳中洞西壁一佛二弟子二菩萨。主尊佛施说法印,结跏趺坐,二弟子、二胁侍菩萨立于主尊左右,佛座两侧各蹲一狮。因石窟面积与空间布局影响,西壁二胁侍菩萨的实际位置在南、北两壁内侧。左、右胁侍菩萨形制相似,面相方圆,头戴花鬘冠,颈戴项圈,宽大帔帛自肩部下垂并在小腿处交叉,帔帛上压有同形璎珞,为C型胸饰。

南、北两壁主要造像,在组合、身姿、大小、服饰等方面与西壁略有差异。南、北两壁均为一佛二菩萨,体积与规模小于西壁。两壁主尊佛像为立姿,高肉髻,面相方圆,施说法印,穿褒衣博带式佛装。两壁胁侍菩萨面部均已残毁,但面相、身姿与西壁胁侍菩萨大致相似,不同之处在于仅挂饰X形帔帛,为B型胸饰(图5)。

考虑宾阳中洞南、北、西各壁面在石窟整体空间与布局中的主次关系与功能,可发现西壁(主壁)与南、北壁(次壁)不同主次位置内的胁侍菩萨造像胸饰,具备吻合所处空间等级秩序,有序采用不同视觉效果与材质区分造像身份等级的内涵与功能。即主要壁面(西壁)胁侍菩萨像胸饰是繁丽、华贵的C型,次要壁面(南、北壁)胁侍菩萨胸饰仅为B型帔帛。

宾阳中洞的此种设计意图,应不再突出以往璎珞与帔帛区分胡、汉服样的象征作用,而是积极对位璎珞所采用珍珠、宝石、贵金属等众宝材质,强化其象征高贵、光明的特质,并通过与以单一帔帛为胸饰的菩萨像进行对比,突出两者的贵贱、高低之别,以表现佩戴者的主次关系。

营建时间相近①温玉成指出:“莲花洞是晚于古阳洞早于宾阳中洞的大型洞窟”。温玉成《中国石窟与文化艺术》,上海:上海人民美术出版社,1993年,第290页。的莲花洞(712窟)中,菩萨造像胸饰同样遵循此种规制。莲花洞主尊左右胁侍菩萨立像,随着壁面转折分别位于北、南两壁内侧。北壁左胁侍菩萨立像(图6左)饰桃形头光,外层饰火焰纹;头部残毁,宝缯向两侧曲折下垂至肩;左手执桃形物置腹侧,右手执莲瓣举在胸前;下着长裙;肩上有圆形饰物,璎珞与帔帛自肩而下,垂至腹前交叉穿璧。南壁右胁侍菩萨(图6右)头部和左手均毁,右手执莲蕾;帔帛、璎珞垂至腹前交叉穿璧,跣足立于覆瓣莲台上。而在窟门外南侧现存的一身菩萨装力士,着战裙,胸饰帔帛于腹前交叉穿璧。莲花洞主要壁面的胁侍菩萨胸饰均采用C型,次要位置窟门的菩萨力士多沿用B型,与宾阳中洞具备相同的设计思路。

四、北魏菩萨造像胸饰等级规制的延续

以B型与C型两种不同类型胸饰有序组合,表现各主次空间内菩萨造像等级规制,是北魏后期洛阳地区菩萨造像胸饰新的功能与价值。具体分析,菩萨造像胸饰的等级规制应有两方面特征:第一,单一石窟空间内,不同主次位置菩萨造像之间胸饰的等级区别;第二,不同营造背景的石窟之间,菩萨造像胸饰的等级区别。

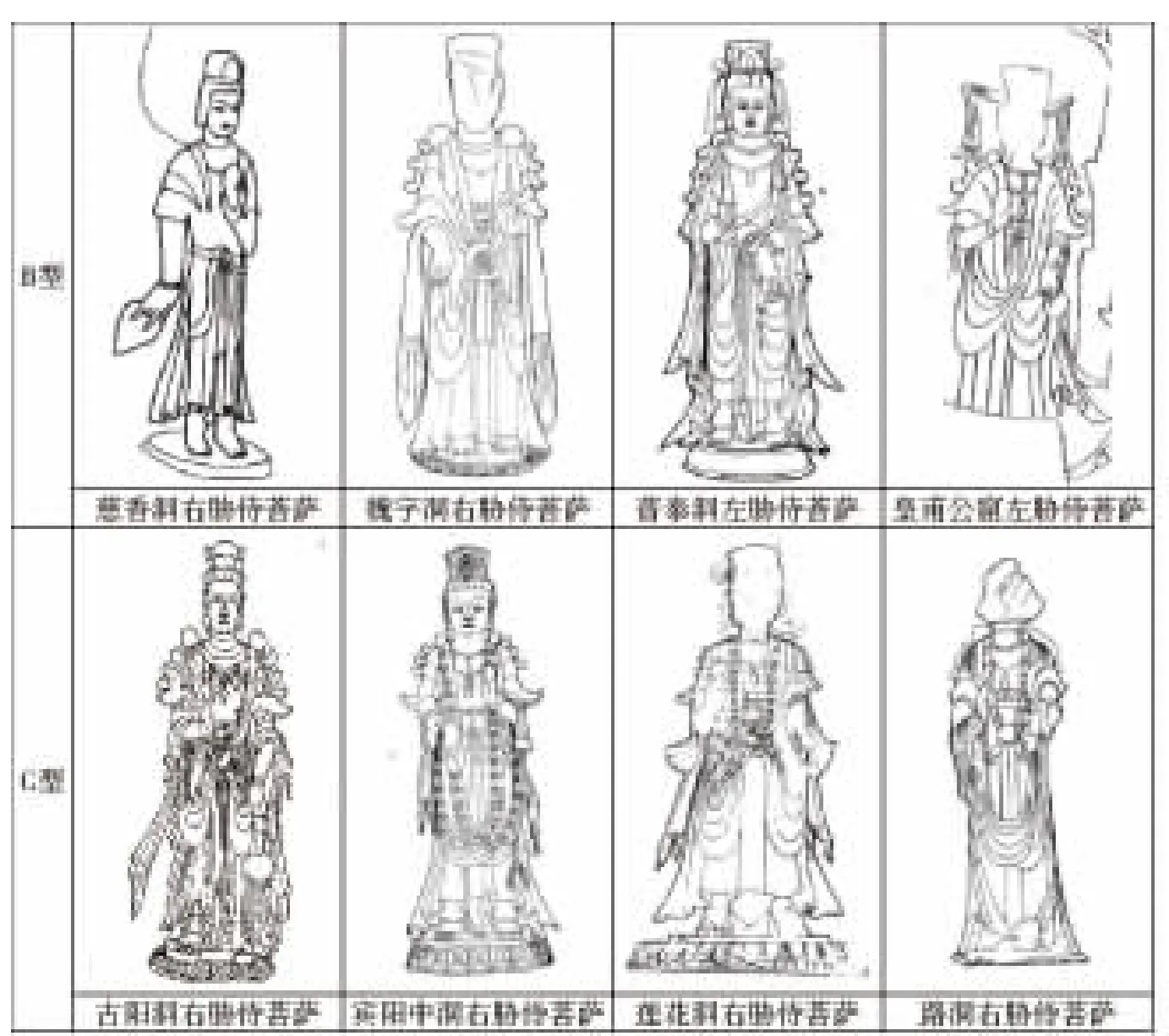

进一步结合龙门石窟北魏晚期主要石窟慈香洞(520窟)、魏字洞(520~521窟)、普泰洞(524~525窟)、皇甫公窟(527窟)、路洞(534窟前后)的菩萨造像,可以发现:古阳洞、宾阳中洞、莲花洞、路洞等石窟,主壁胁侍菩萨立像均为C型胸饰,即帔帛上压璎珞;慈香洞、魏字洞、普泰洞、皇甫公窟等石窟内胁侍菩萨立像,多沿用单纯的B型帔帛式(图7)。

古阳洞、宾阳中洞、莲花洞均是与皇家关系密切的大中型石窟。古阳洞营建于北魏孝文帝迁都洛阳前后,南、北两壁多为支持孝文帝的皇室宗亲、亲信大臣发愿修建。《比丘慧成造像记》:“为国造石窟□□□,系答皇恩”;《杨大眼造像记》:“遂为孝文皇帝造石像一区”;《比丘法生造像记》尾款:“魏景明四年(按:503年)十二月一日比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造”①以上造像记均引自刘景龙编著《古阳洞:龙门石窟第1443窟·附册》,北京:科学出版社,2001年。。虽西壁主像缺乏确切证据说明与孝文帝的直接关系,但古阳洞整体营造确与孝文帝密切关联。

图7 龙门石窟北魏时期主要洞窟正壁胁侍菩萨服饰对比

《魏书·释老志》载:“景明初,(按:宣武帝)诏大长秋卿白整,准代京灵岩寺石窟。于洛南伊阙山,为太祖、文昭皇太后,营石窟二所……永平中,中尹刘腾奏为世宗复造石窟一。”②《魏书》,第1773页。现存龙门石窟宾阳中洞(140窟)、宾阳南洞(159窟)便是北魏宣武帝景明(500~504年)初年宣武帝为高祖孝文帝与文昭皇太后所建发愿窟,宾阳北洞(104窟)则是宣武帝永平年间(508~512年)宦官刘腾为宣武帝追建。宾阳三洞仅中洞于北魏期间完工,南洞、北洞中途停滞后在唐代完成。

慈香洞、魏字洞、普泰洞则为比丘、比丘尼等群体建造的中小型洞窟。慈香洞正壁坛上造像记载:“大魏神龟三年(按:520年)三月二十□日,比丘尼慈香慧政造窟一区。”魏字洞中北魏孝明帝正光四年(523年)《比丘尼法照造像记》等11条造像记所载发愿者均为优婆夷、比丘尼等女性信众。这些石窟无论营造背景、规模与等级等各方面,均较古阳洞、宾阳中洞更低,菩萨造像胸饰采用简略的B型帔帛以示区别,应是吻合石窟等级的合理表现。

但此种菩萨造像胸饰规制,在洛阳地区亦存在混乱现象。如北魏太尉公皇甫发愿营建、孝明帝孝昌三年(527年)完成的皇甫公洞,主尊两侧胁侍菩萨仅采用B型帔帛式。而相近区域的巩县石窟寺,与北魏皇室关系密切①据陈明达《巩县石窟寺的雕凿年代及特征》考证,巩县石窟寺第1、2窟为宣武帝及灵太后胡氏所造,第3、4窟为孝明帝、后所造,第5窟可能为孝庄帝所开。详见河南省文化局文物工作队《巩县石窟寺》,北京:文物出版社,1963年,第19页。,石窟内菩萨造像亦多为B型胸饰,并未形成吻合石窟空间关系或营造背景的等级规制。

此种混乱现象,应与北魏孝文帝服饰汉化政策执行不彻底有关。孝文帝太和十年(486年)“八月乙亥给尚书五等品爵已上朱衣玉佩大小组绶”②《魏书》,第107页。开始,至太和十九年(495年)“班赐冠服”③《魏书》,第120页。,力图汉化服饰。但至太和二十三年(499年)孝文帝归洛阳,仍“见车上妇人冠帽而著小襦袄者”④《魏书》,第291页。,萧梁武帝天监六年(507年)褚緭更言北魏“帽上著笼冠,袴上著朱衣,不知是今是,不知非昔非。”⑤(唐)李延寿撰《南史》,北京:中华书局,1975年,第1497页。

另外,还应考虑到北魏末期混乱的时代、政治背景,导致与皇室关系密切的石窟营建活动较为混乱。如延昌四年(515年)宣武帝崩,胡太后临朝听政,孝明帝正光元年(520年)刘腾宫廷政变推翻胡太后,正光六年(525年)胡太后再次专政,直至孝明帝武泰元年(528年)河阴之变,十余年间统治集团内部斗争连绵,加上各地起义不断,京都洛阳一带受到战争的严重摧残,龙门石窟、巩县石窟等处的营造必然受到波及。

但值得注意的是,东魏、北齐邺城及周边区域的响堂山石窟、水浴寺石窟、小南海石窟等处,不同石窟中菩萨造像胸饰的等级规制严格遵循了宾阳中洞等龙门北魏石窟所形成的模式。东魏、北齐文物典章则多延续北魏之制。《隋书·百官志》序:“高齐创业,亦遵后魏。”⑥(唐)魏徵著《隋书》,北京:中华书局,2000年,第487页。《北史·高隆之传》载高氏“以十万夫撤洛阳宫殿运于邺。”⑦(唐)李延寿撰《北史》,北京:中华书局,1974年,第1945页。东魏、北齐在职官、宫建等方面多承袭北魏太和新制,而北魏洛阳地区业已形成的菩萨造像佩饰等级规制,亦被邺城区域造像艺术所忠实继承。

小结

北魏龙门石窟为代表的洛阳地区,作为南北朝时期佛教艺术重要的发展中心,融汇原有南北不同样式,出现璎珞与帔帛组合佩戴的胸饰样式。此种样式有序嫁接与转变璎珞、帔帛原有内涵,并通过合理搭配以往单一帔帛服样,形成吻合石窟不同营造背景与空间主次关系的菩萨造像胸饰等级规制。观察洛阳相关区域石窟菩萨造像胸饰等级规制表现样态,又可发现因北魏政权服饰汉化进程的不彻底,以及动荡时代复杂政治环境影响,胸饰等级规制在普及与执行过程中存在混乱现象。但此种菩萨造像胸饰规制,后因东魏、北齐文物典章多延续北魏太和以后制度,而被东魏、北齐邺城区域石窟菩萨造像所忠实继承,共同构成北朝晚期石窟菩萨造像胸饰的多元、有序层级面貌。

参考文献:

[1]费泳.“青州模式”造像的源流[J].东南文化,2000(3):99.

(责任编辑、校对:刘绽霞)

Chest Decorationand Hierarchyof Buddhistfigurinesin Longmen Grottoes

LiuMinghu

[Abstract]In the 19th yearofthe reign ofXiaowen Emperor ofNorthern Weidynasty (495 AD.) ,Luoyang became capitaland developed as the hub of Buddhism during that era. The chest decoration of Buddhist figurines in Longmen Grottoes are featured with unique carved necklace and cape which had evolved from that in such grottoes as Guyang Cave and Binyangzhong Cave intonewpatterns characteristic ofhierarchicalsignificance and harmonywithbackground.

[KeyWords]BuddhistFigurines;Carved Necklace;Cape;Hierarchy

[作者简介]刘明虎(1986~),男,山东临沂人,上海大学美术学院2013级博士研究生,研究方向:美术考古。

[收稿时间]2015- 10- 21

[文章编号]1003- 3653(2016)01- 0067- 06

DOI:10.13574/j.cnki.artsexp.2016.01.010

[中图分类号]J18

[文献标识码]A

——以山西繁峙公主寺壁画中的菩萨璎珞为例