双相Ⅰ型抑郁障碍患者缓解期与抑郁发作期神经认知功能损害比较

陈倩倩 曹敏敏 汤义平

[摘要] 目的 探讨双相I型抑郁障碍患者缓解期与抑郁发作期神经认知功能损害比较。 方法 随机抽取我院收治的双相I型抑郁障碍患者作为研究对象,选取49例障碍缓解期患者为缓解组,49例抑郁发作期患者为发作组,另外选取本院45例同期体检的健康者为对照组。通过对三组实验者进行大体功能评定量表评分、汉密顿量表评分以及总体认知功能评分比较。 结果 缓解组的大体功能评定量表、汉密顿量表以及总体认知功能分别为(74.27±14.62)分、(4.21±1.92)分、(46.06±13.65)分;发作组大体功能评定量表、汉密顿量表以及总体认知功能分别为(58.41±15.73)分、(16.53±4.48)分、(41.75±13.65)分;对照组大体功能评定量表、汉密顿量表以及总体认知功能分别为(91.54±4.64)分、(1.75±0.33)分、(49.95±14.12)分。三组比较,发作组的汉密顿量表评分要比其他两组高,缓解组又比对照组评分高,三组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。 结论 在临床缓解时,患者的信息处理速度、视觉空间记忆等方面的认知功能损害在双相障碍、单相抑郁障碍中都可见,而单相抑郁障碍中常见执行功能的损害。因此,执行功能的损害对双相障碍患者来说就是一种状态指标。

[关键词] 双相I型抑郁障碍;缓解期;抑郁发作期;神经认知功能;损害

[中图分类号] R749.4 [文献标识码] A [文章编号] 1673-9701(2016)09-0013-03

[Abstract] Objective To compare the neurocognitive impairment between remission stage and depressive episode of patients with bipolar I depressive disorder. Methods Patients with bipolar I depressive disorder admitted to our hospital were randomly selected and 49 cases were assigned to the remission group and 49 assigned to the episode group. Other 45 healthy people who did physical examination at the same period were selected as the control group. The scores of Global Assessment Function(GAF), Hamilton Depressing Rating Scale(HDRS) and overall cognitive function of the three groups were compared. Results The scores of the GAF, HRDS and overall cognitive function of patients from remission group were as follows(74.27±14.62), (4.21±1.92) and (46.06±13.65); the scores of patients from episode group were(58.41±15.73), (16.53±4.48) and (41.75±13.65); the scores of patients from control group were(91.54±4.64), (1.75±0.33) and(49.95±14.12). Scores of HDRS of patients from episode group were higher than patients from the other two groups and the remission group had higher HDRS scores than control group and the differences had statistic significance(P<0.05). Conclusion During clinical remission stage, the neurocognitive impairments like information process speed and visual spatial memory can be seen in patients with bipolar and unipolar depressive disorder and executive function impairments were more frequently seen in patients with unipolar depressive disorder. Therefore, executive function impairment is just a status index in the patients with bipolar depressive disorder.

[Key words] Bipolar I depressive disorder; Remission stage; Depressive episode; Neurocognitive function; Impairment

双相障碍(bipolar disorder,BD)是临床中由多种因素引起的疾病,又称为狂躁抑郁症,该疾病的临床症状主要有不定期出现的狂躁与抑郁[1]。同时,狂躁抑郁症反复交替出现。除以上表现,患者还有睡眠的不规律变化以及神经认知方面功能的不断改变[2]。根据调查显示,该疾病不仅包括情绪调控异常,还包括睡眠觉醒异常以及认知方面的缺陷[3]。同时,双相障碍的患者除了患有躁狂急性发作期和抑郁急性发作期外,还在一定程度上存在对认知方面的功能异常[4]。因此,病程的长短与引发疾病的多种因素有着密切关系,而且认知功能损害还有可能是导致双相障碍的一个主要原因。为了对双相障碍患者在有关神经认知方面的功能情况进行了解,本篇文章主要将我院收治的双相I型抑郁障碍患者作为研究对象,通过回顾分析,对双相I型抑郁障碍患者缓解期以及发作期时神经认知功能产生的损害进行分析与探讨,为临床预防治疗提供有效的参考依据,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机抽取2012年3月~2015年5月我院收治的双相Ⅰ型抑郁障碍患者作为研究对象,通过回顾分析,选取49例障碍缓解期患者为缓解组,49例抑郁发作期患者为发作组,再选取医院45例同期体检的健康者为对照组。缓解组男25例、女24例,年龄18~50岁,平均(29.5±6.9)岁,病程 2~20年,平均(9.67±4.75)年;发作组男30例,女19例,年龄20~55 岁,平均(32.4±4.9)岁,病程 3~18 年,平均(8.54±3.75)年;对照组男20例、女25例,年龄18~56岁,平均(34.2±5.9)岁。纳入标准:选取患者均要求符合该疾病的诊断标准,1个月以及1个月以上未进行电机治疗;无其他疾病引起的精神障碍患者、脑器质性疾病患者。以上三组患者在性别、年龄以及病情程度方面比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

对三组实验者采用双盲法进行大体功能评定量表评分、汉密顿量表评分以及总体认知功能评分等比较[5]。其中汉密顿量表的评分主要有17项,每一项的分值在0~4分,抑郁程度越高的患者得分越高;大体功能评定量表的评分项目总共10级,每一项的分值在10分,满分为100分,患者恢复功能越高,其评分越高,参考标准为美国UCSD分校施行的对神经行为进行研究的MATRICS 研究中心,其主要研究人体的记忆力和精细动作、转换和执行功能等方面[6-8]。

1.3 评价指标

对三组实验者根据大体功能评定量表、汉密顿量表以及总体认知功能(例如:记忆力、精细动作、执行功能、转换)等进行评分,所有的评估均由一位主治医师和两位经过专业培训的评估员来完成,其中诊断结果由主治医师来诊断,评估员在同一天完成对量表评估和神经认知检查的评估,从而保证检查结果的一致性与精准性。

1.4 统计学分析

所有患者采用SPSS14.0软件进行统计学分析处理,采用(x±s)表示计量资料,计数资料采用χ2检验,采用t检验,多组间比较采用方差分析,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组患者临床效果比较

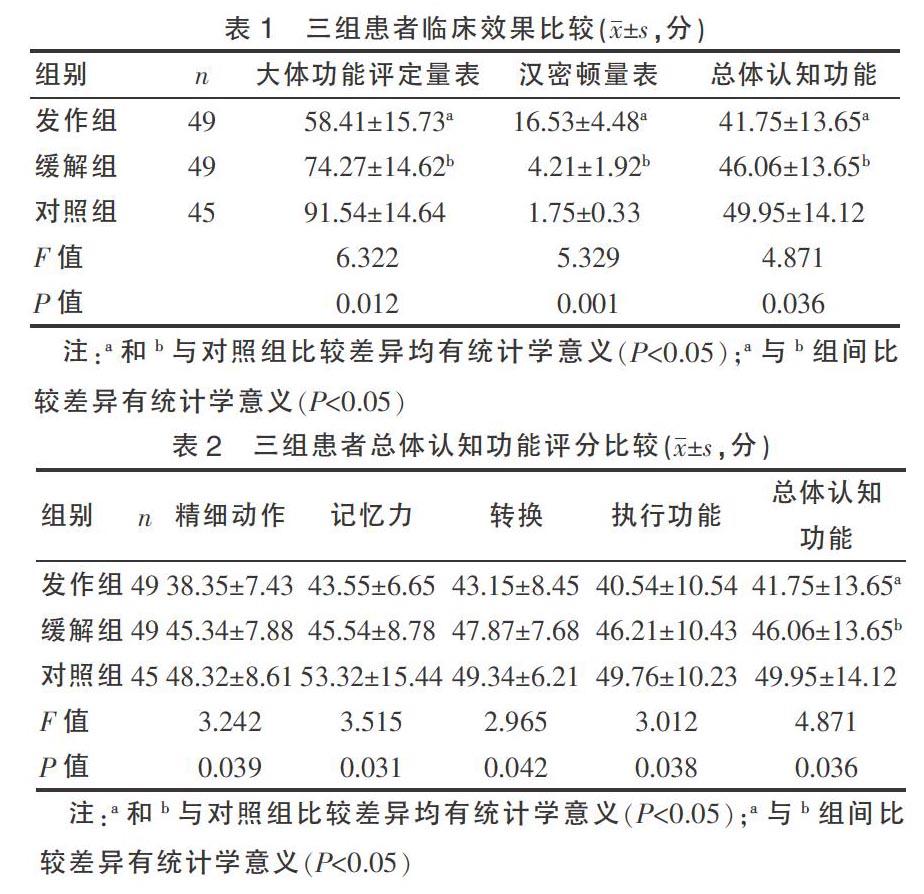

发作组和缓解组大体功能评定量表评分均低于对照组(t=11.521、6.452,P均<0.05),发作组与缓解组组间比较差异有统计学意义(t=4.231,P<0.05);发作组和缓解组汉密顿量表评分均高于对照组(t=9.219、5.437,P均<0.05),发作组与缓解组组间比较差异有统计学意义(t=3.926,P<0.05);发作组和缓解组总体认知功能评分均低于对照组(t=4.365、3.952,P均<0.05),发作组与缓解组组间比较差异有统计学意义(t=3.114,P<0.05),各组间评分经方差分析差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 三组患者总体认知功能比较

发作组与缓解组总体认知功能评分均显著低于对照组(t=4.292、3.965,P<0.05);发作组总体认知功能评分显著低于缓解组,组间比较差异有统计学意义(t=3.112,P<0.05),见表2。

3 讨论

双相情感障碍在临床中的主要特征就是认知功能障碍,具体表现为执行力、记忆力以及注意力偏弱,且与患病程度成正比的关系,如果患者的患病程度严重的话有可能导致痴呆[9-11]。通过大量数据表明,患者的认知功能障碍程度与患者发病次数、治疗次数、环境、发病的年龄都有直接关系,所以做好对患者认知功能障碍程度的判定,对患者后期的治疗和病情的控制非常重要[12-14]。

双相障碍(bipolar disorder,BD)是临床中由多种因素引起的疾病,又称为抑郁症,临床表现或者会出现间歇性交替等症状,例如狂躁期和抑郁症等[15]。由于该疾病的病情经常反复发作。因此,患者要注意睡眠的规律,以及神经认知功能等发生不同程度的改变。根据调查显示,该疾病不仅包括情绪调控异常,还包括睡眠觉醒异常以及认知缺陷[16]。同时,双相障碍患者不仅存在着躁狂、抑郁等急性发作期,还存在着认知功能障碍的缓解期[17]。因此,病程的长短与引发疾病的多种因素有着密切关系,而且认知功能损害还有可能是导致双相障碍的原因之一[18]。

本研究通过大体功能评定量表(GAF)、汉密顿量表(HAMD)、总体认知功能等评分对三组实验者进行评分。其中抑郁程度主要通过汉密顿量表(HAMD)来进行评分;而社会功能、心理症状以及学习功能等方面就采用大体功能评定量表(GAF)进行评分;在汉密顿量表的显示,两组患者的效果比较,发作组明显比对照组的效果显著。在汉密顿量表的评分中,发作组患者的评分明显要比缓解组的显著性高,且患者的抑郁程度明显提高。在GAF中,发作组与缓解组的患者的显著性明显低于对照组,且患者的心理症状、社会学习等方面的功能明显有所下降。然而在GAF中发作组患者的显著性要比缓解组患者低,而发作组患者的心理症状、社会、学习等功能方面就更加的低。根据蔺华利等[8]文献报道,双相障碍的患者在神经认知功能方面和对照组患者有着明显的比较差异[19]。本研究表明,在总体认知功能中,缓解组和发作组的显著性明显要比对照组低,且缓解组的总体认知功能要比发作组高,三组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。缓解组和发作组两组患者发病后,所有患者的总体认知功能明显减少,根据总体认知功能中显示,发作组的水平是最低的。根据调查显示,在执行功能、记忆下降等情况中就属缓解组患者最低,引起这一情况的主要原因是患者的神经支配执行命令受到抑郁情绪的干扰[20]。缓解组的神经认知功能有所变化,但是还不能保持平稳恒定,考虑这与药物使用有着莫大的关系[20]。

本研究将我院收治的双相I型抑郁障碍患者作为研究对象,通过回顾分析,对三组实验者进行大体功能评定量表评分、汉密顿量表评分以及总体认知功能评分等比较。结果显示,缓解组的大体功能评定量表、汉密顿量表以及总体认知功能分别为:(74.27±14.62)分、(4.21±1.92)分、(46.06±13.65)分;发作组大体功能评定量表、汉密顿量表以及总体认知功能分别为:(58.41±15.73)分、(16.53±4.48)分、(41.75±13.65)分;对照组大体功能评定量表、汉密顿量表以及总体认知功能分别为:(91.54±4.64)分、(1.75±0.33)分、(49.95±14.12)分。发作组的汉密顿量表的评分要比其他两组高,缓解组又比对照组评分高,三组实验者的评分比较差异具有统计学意义(P<0.05)。对照组的大体功能评定量表评分和总体认知功能比其他两组高,缓解组又比发作组高,三组实验者的评分比较差异具有统计学意义(P<0.05)。除此以外,单相抑郁障碍患者还存在语言流畅性、执行功能受损。

综上所述,通过三组评价结果对比,得知双相Ⅰ型障碍患者的神经认知功能明显下降,与抑郁发作期组的患者相比,缓解期双相Ⅰ型障碍患者的神经认知功能要高于发作组。

[参考文献]

[1] 苏永胜,何源. 单相和双相抑郁障碍及精神分裂症患者神经认知功能的对比研究[J]. 中国临床研究,2015,35(2):245-246.

[2] 徐贵云,林康广,饶冬萍,等. 双相Ⅰ型、双相Ⅱ型和单相抑郁障碍患者认知功能的横向与纵向比较[J]. 中华医学会精神病学分会第九次全国学术会议论文集,2011,23(11):125-126.

[3] 刘敏,张惠实,李红丽,等. 老年期抑郁患者的认知功能[J].中国老年学杂志,2013,12(2):145-146.

[4] 杨振东,陈定华,瞿正万,等. 老年人抑郁障碍与认知功能水平损害的关系[J]. 中国民康医学,2013,6(15):154-157.

[5] 王中刚,魏辰,曹玉英. 双相情感障碍患者前驱期症状特点及早期干预的相关研究进展[J]. 国际精神病学杂志,2014,32(4):654-656.

[6] 杜巧荣,王彦芳,李素萍,等. 首发抑郁障碍患者认知功能比较及症状相关研究[J]. 中华临床医师杂志(电子版),2014,11(22):185-186.

[7] 李霞,王燕,管立群,等. 单、双相抑郁障碍认知功能损害的比较[J]. 武警医学,2015, 6(4):225-226.

[8] 蔺华利,杨亚妮,张海艳,等. 缓解期双相障碍患者认知功能损害影响因素分析[J]. 临床精神医学杂志,2012, 13(2):765-766.

[9] 赵贵淳,梁英,王骁,等. 抑郁障碍住院老年患者的躯体症状及治疗后转归的1年随访[J]. 中国心理卫生杂志,2015,21(3):199-200.

[10] 沈辉,张毅,陈美娟,等. 双相情感障碍I型患者病情缓解后认知功能的1年随访研究[J]. 临床精神医学杂志,2014,15(2):3452-3454.

[11] 栾融融,邹韶红,贾丽娜,等. 双相Ⅱ型抑郁障碍患者攻击行为与社会支持、应付方式的关系[J]. 临床精神医学杂志,2015,56(2):345-346.

[12] 袁书田,田涛,杨艳红,等. 双相障碍Ⅰ型稳定期患者认知功能评估及相关因素分析[J]. 国际精神病学杂志,2015,10(3):325-326.

[13] 简炜颖,刘文滔. 双相Ⅰ型障碍缓解期与抑郁发作期患者的神经认知功能比较[J]. 海南医学,2015,5(11):155-156.

[14] 朱玥,马燕桃,石川,等. 单相和双相抑郁障碍及精神分裂症患者神经认知功能的比较研究[J]. 中华精神科杂志,2013,46(6):325-329.

[15] 李会英,张娜,张美燕,等. 首次发作晚发抑郁与轻度认知损害脑萎缩模式的比较研究[J]. 中华老年心脑血管病杂志,2011,43(7):115-116.

[16] 牛亚杰,杨少杰,杨可冰,等. 西酞普兰合并改良电休克治疗对抑郁发作的疗效及认知功能的影响[J]. 四川精神卫生,2015,45(2):156-157.

[17] 王彦芳,杜巧荣,李素萍,等. 伴发睡眠障碍首发抑郁症认知功能损害及影响因素分析[J]. 中国神经精神疾病杂志,2015,45(2):166-167.

[18] 姚静,周为,涂小波,等. 双相情感障碍患者及其一级亲属的三维人格特征研究[J]. 实用医院临床杂志,2010, 34(3):165-166.

[19] Zhang Yingli,Yang Huan. Antidepressants for bipolar disorder a meta-analysis of randomized,double-blind,controlled trials[J]. Neural RegeneratIon Research,2013, 32(31):123-124.

[20] YI Cai,Jun Li,Li Zhang,et al. Grey matter volume abnormalities in patients with bipolar I depressive disorder and unipolar depressive disorder:A voxelbased morphometry study[J]. Neuroscience Bulletin,2015,31(1):111-112.

(收稿日期:2015-08-06)